乡村振兴背景下农村籍大学生返乡创业意向实证研究

2022-12-09张成龙

张成龙

(广东培正学院,广东 广州 510830)

0 引言

1 文献回顾及研究假设

1.1 创业教育与大学生返乡创业意向

刘志侃等[1]通过对农村籍大学生返乡创业影响因子进行回归分析得出,高校创业教育显著影响大学生返乡创业意向,提出强化返乡创业教育建议。罗晓林[2]指出当前我国高校创新创业教育尚处于初始阶段,创业教育以学科类比赛为主,应将创新创业教育深入融合到专业课程教学中。国外大学生通过互联网学习耕作、饲养等农业科学知识经营农场,英国较大比例大学生选择乡村创业。提出假设H1:创业教育显著提升大学生返乡创业意向。

1.2 创业准备与返乡创业

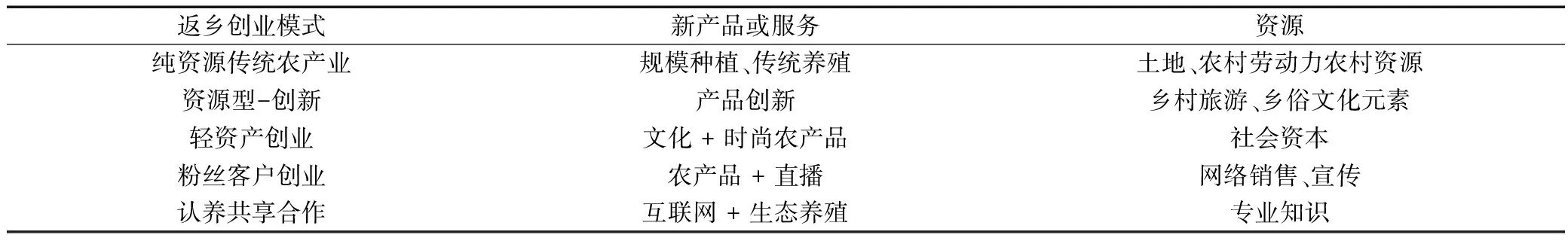

创业准备包括创业资源、技术专利、新产品或服务、知识储备,直接影响大学生返乡创业是否成功。根据知识和新产品或服务标准,返乡创业大学生创业类型可分为如表1所示的5种模式[3]。

表1 返乡创业模式

创业准备为返乡创业的必备条件,因此创业准备在创业教育促进返乡创业意向中作用突出,提出假设H2:创业准备在创业教育和大学生返乡创业意向之间起中介作用。

1.3 创业能力与创业意向

创业能力包括识别融资、税收优惠、政策扶持等机会,判断宏微观情境与解决问题的能力。丁闽江[4]认为提高创业技能是提升农村籍大学生返乡创业意向的重点。邹末[5]研究发现创业政策对返乡创业意愿影响显著。提出假设H3:创业能力在创业教育和大学生返乡创业意向中起中介作用。

1.4 性别对创业教育和大学生返乡创业意向之间的影响

男女在返乡创业意向方面差异明显,汪红梅等[6]研究发现“个体特征”中的男性对大学生农村创业意愿有积极影响。调查发现农村户籍女大学生毕业后更愿选择在城市工作生活,认为城市生活更有保障。农村户籍男大学生因在大城市就业生活成本高、压力大、创业风险高,而农村创业成本低,同时国家出台了多项政策鼓励返乡创业。因此,男生表现出比女生更高的返乡创业意向。提出假设H4:性别调节创业教育和大学生返乡创业意向,且男性高于女性。

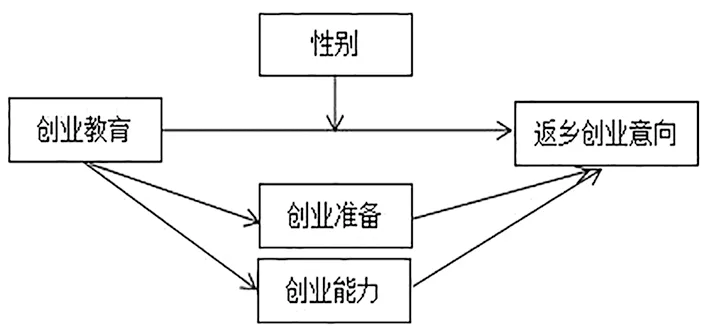

根据文献回顾及假设建立如图1所示研究框架。

图1 研究框架

2 数据分析与假设验证

2.1 数据来源

本文以大学生三下乡社会实践活动为契机,对广东省高校推荐参加活动的320名符合研究对象条件的农村籍大学生进行线上问卷调查,剔除27份无效问卷,得到有效问卷293份,有效问卷率为91.6%,选取具有代表性的农村籍且有强烈返乡创业意向的30名大学生为研究对象进行深度访谈,结合实地考察获取返乡创业数据。

2.2 信度、效度分析

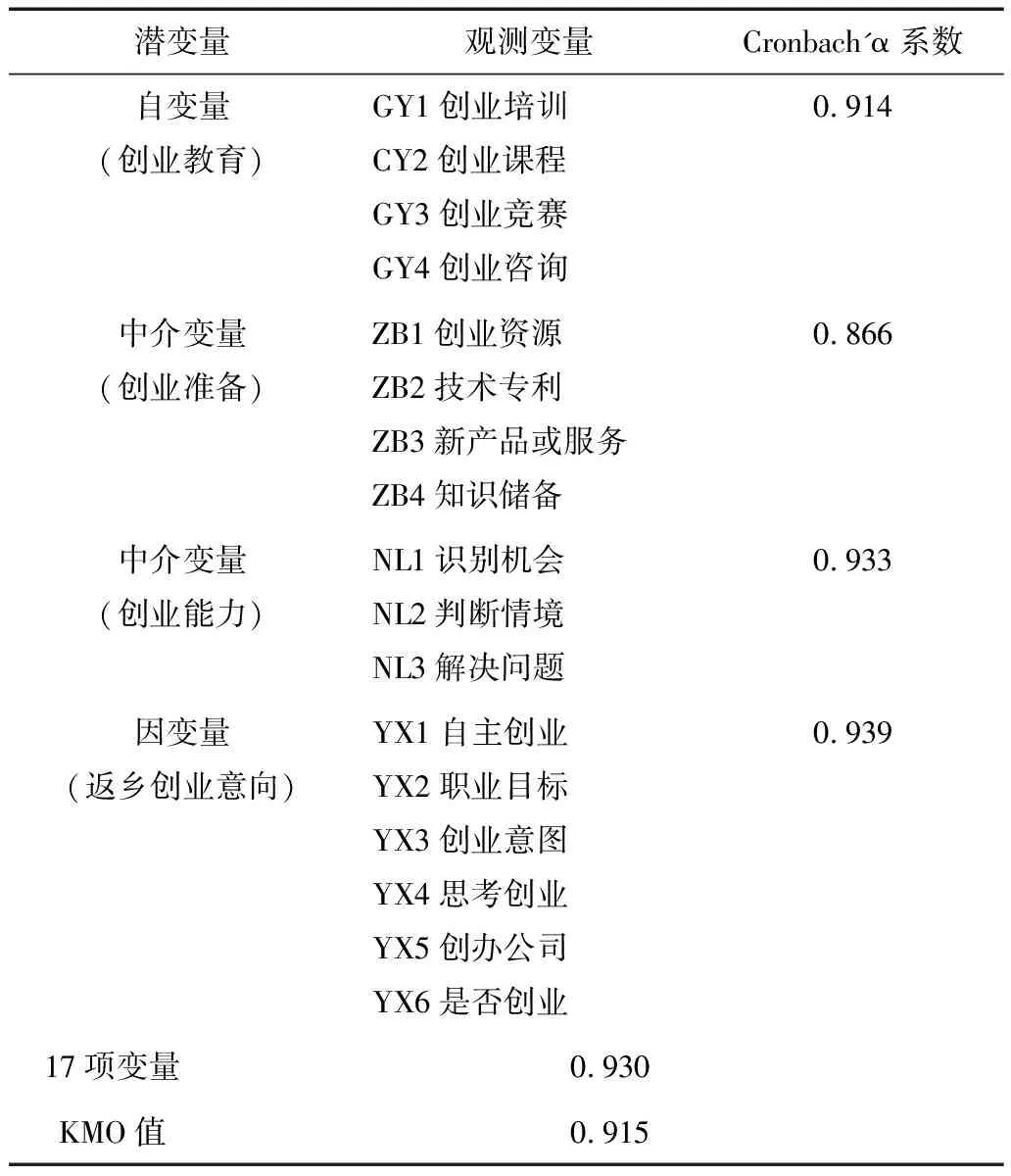

观测度量的信度与效度如表2所示。

表2 变量、信度、KMO(N=293)

2.3 路径系数分析

分析数据得出创业教育、创业准备、创业意向、创业能力之间的路径系数(见图2)。

教学案例以临床情景为线索提出相关问题,结合教师的启示,可引导学生运用以往所学知识进行分析、推理、判断,探究临床工作路径,促使学生勤于思考、交流合作,变被动听课为积极思考、主动参与,充分调动其学习积极性。

图2 创业教育与返乡创业意向的路径系数

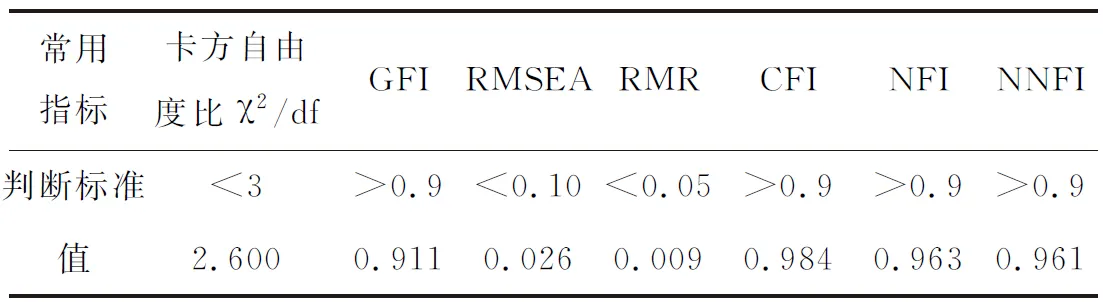

由表3可知模型拟合度较好。

表3 模型拟合指标

3 假设验证

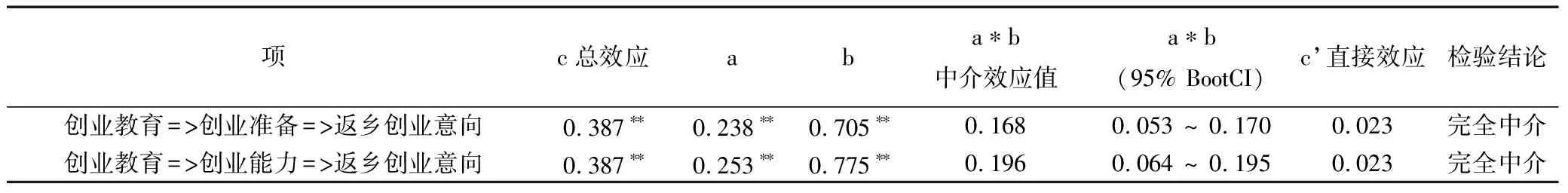

3.1 创业准备和创业能力在创业教育和返乡创业意向中均起完全中介作用

由表4可知,假设H2和假设H3得到验证。

表4 中介作用

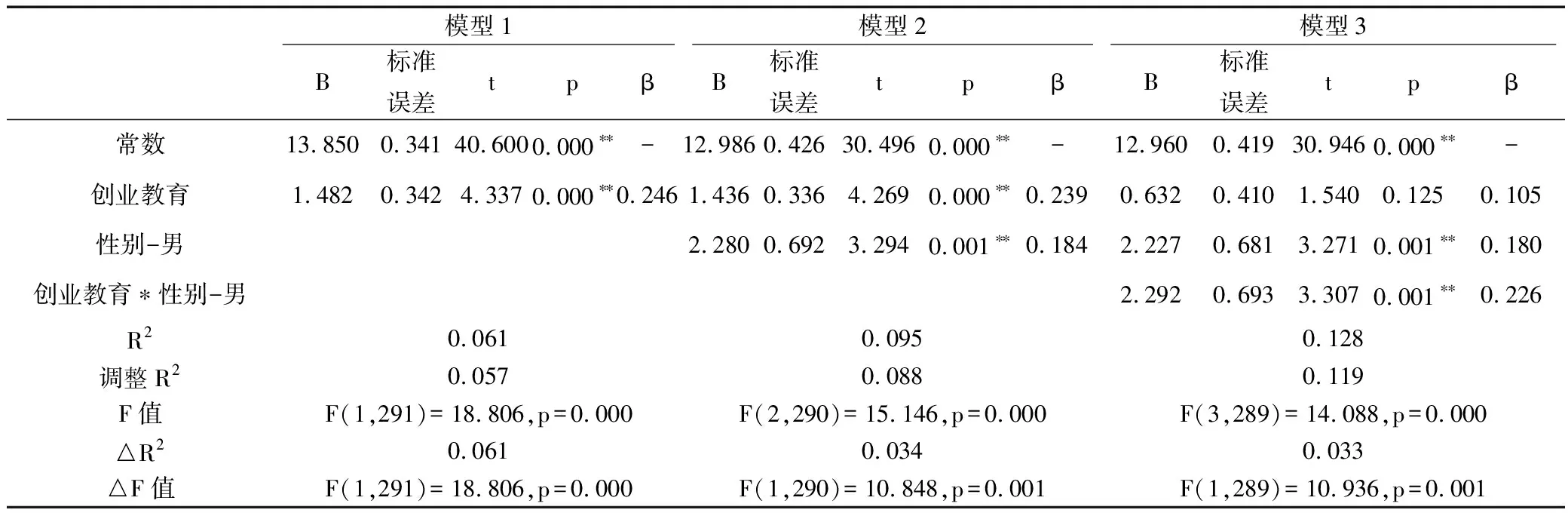

3.2 性别在创业教育和创业意向中起调节效应

由表5可知,当t=4.337时,p=0.000<0.05,表明创业教育显著提高返乡创业意向。假设H1得到验证。结合模型3交互项显著t=3.307,p=0.000<0.05,表明性别在创业教育和大学生返乡创业意向中起调节效应。

由表5和表6可知,性别对于创业意向呈现出水平显著性(t=-3.376,p=0.001),对比差异可知,女性平均值12.94小于男性平均值15.34。因此男性返乡创业意向高于女性。假设H4得到验证。

表5 性别调节效应分析结果(N=293)

表6 性别t检验分析结果

4 研究结论与建议

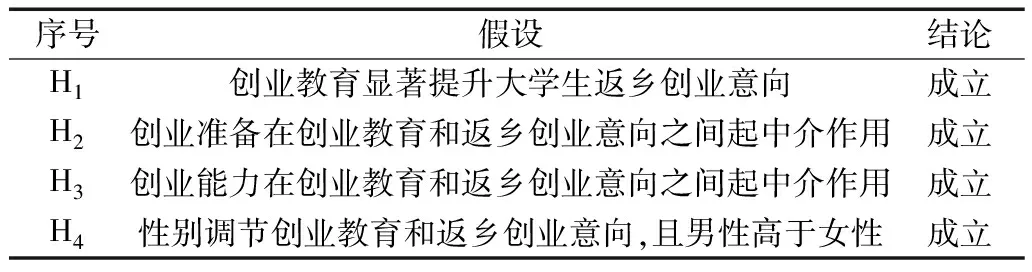

4.1 研究结论(见表7)

表7 研究结论

4.2 建议

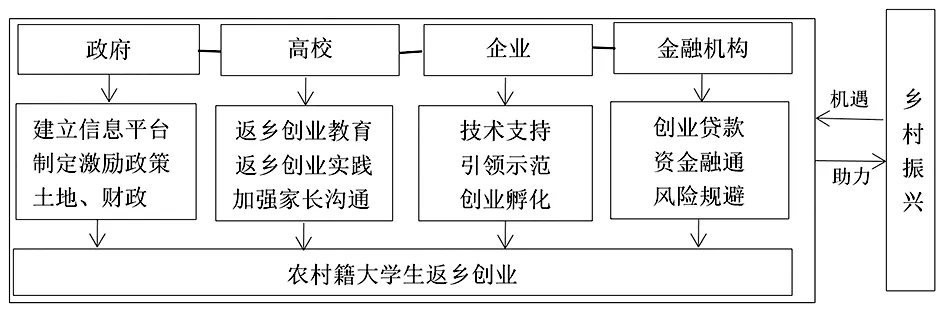

提高农村籍大学生返乡创业意向,可通过构建乡村振兴背景农村籍大学生返乡创业协同帮扶生态平台实现,如图3所示。

图3 乡村振兴背景农村籍大学生返乡创业协同帮扶生态平台

4.2.1 政府支持

首先,政府应建立健全的创业保障制度。建立统一的信息发布平台,让农村籍大学生及时、方便获取返乡创业、税收优惠、创业帮扶等最新信息,为农村籍大学生返乡创业提供条件。其次,逐步缩小城乡差异。让部分资金、人才、技术和优势项目逐渐回流乡村,不断改善乡村教育资源、医疗、交通等配套设施,让制定激励政策,鼓励农村籍大学生返乡创业,并给予创业补贴。建立共荣的新型工农城乡关系,吸引更多优秀的农村籍年轻大学生常驻乡村,为乡村建设不遗余力。第三,当地政府定期组织创业培训,结合“互联网+”学习乡村创业所需的种植、养殖等前沿技术,不断提高创业技能。政府通过引导和宣传返乡创业的意义与美好前景,逐渐转变农村籍大学生及父母对返乡创业的偏见,可通过多渠道展现乡村经济、社会、人文面貌,让返乡大学生深入、全面了解家乡,培育对家乡的热情,增强归属感,使其愿意扎根乡村,提高在乡村创业的意向。

4.2.2 优化农村籍大学生返乡创业教育体系

由图2可知,创业教育通过创业准备和创业能力对返乡创业意向影响显著。因此应拓展返乡创业教育,将创业教育划分为校内创业教育和返乡后创业培训两部分。改变传统的创业教育模式,高校创业教育可专门设置面向有意向返乡创业的农村籍大学生的创业教育课程。部分农村籍大学生已掌握相应资源,且获得专业技术,创业教育应提供返乡创业的技能与专业高度关联的知识,真正实现专创融合,提升创业意向。学校创新创业部门和院系教学机构鼓励学生参加以乡村振兴为主题的创新创业训练和各类比赛,向农村籍大学生宣讲参与比赛的价值。以兴趣为主,通过组建学生团队,专业指导教师指导项目的选题、实地考察、完成申报书填写和商业计划书。参加校级比赛到晋级省赛以及国赛,实现以赛促学、以赛促教,在比赛中培养创新创业思维,深入乡村腹地领悟乡村振兴内涵,厚植乡村情怀,提高返乡创业意向。创业培训应具有持续性,返乡前创业教育应侧重于学习创业理论和创业思维训练。返乡后应根据创业项目和当地的资源禀赋开展针对性、实战性培训。当地政府应提供场地和人力资源。

4.2.3 保障创业资金

缺乏创业资金成为当前阻碍大学生返乡创业的主要因素,当前创业资金主要源于家人支持和亲戚朋友的借款。通过向银行等金融机构获取贷款用于创业,因贷款门槛较高,贷款获批难度较大。因此建议多方共同解决创业资金问题:政府持续加大创业资金投入、提供土地或厂房、降低税收或免税,减轻创业资金负担;鼓励民间资本融入乡村创业;金融机构降低贷款门槛,为返乡创业贷款提供绿色通道,低利率或固定年限内无息贷款。