“好媳妇”、“报”与关系性照护伦理*

——基于四川嘉绒藏族地区中老年女性照护者的民族志考察

2022-12-08苏培钰

张 敏 苏培钰

(1.2.中央民族大学 民族学与社会学学院,北京 100081)

一、引言

中国社会正急速步入老龄化,高龄化、空巢化特征突出。伴随着劳动力规模减小,老年抚养比大幅提升,社会养老负担持续加重[1][2]。在农村地区,青壮年劳动力向城镇转移就业导致空心化程度加深,人口结构呈现过早老龄化、劳动力老龄化等特征,由此引发耕地弃耕、农业生产副业化等问题[3][4]。在少数民族地区,农村人口老龄化程度远高于城镇,城乡倒置的发展态势更为严峻[5][6]。在缺乏财政资金、社会服务事业和基础设施保障的情况下,以家庭为单位的养老模式仍占主导地位[5][7],已婚女性家务和农事分工强化[8](P 101),出现自身步入老年却承担着长辈及子代双重照料义务的“夹心世代”[9]。在此背景下,民族地区的中老年女性照护者如何践行养老实践?农村地区空心化、家庭结构小型化等因素如何影响长期照护参与者的主体意义建构?考察这些问题对于深入理解民族地区农村养老面临的挑战以及中老年女性日常照护的责任、伦理与意义具有重要价值。

本研究基于医学人类学的照护理论,深入探究在民族地区经济发展与空心化背景下留守农村的中老年女性群体的日常照护实践(1)如下文所示,医学人类学理论主张care包含医学护理、家庭照料及伦理照护等意涵,本文根据不同语境将其译作“照护”“照料”“照顾”。与意义建构。基于四川嘉绒藏族地区的民族志调查表明,年龄在60岁左右的主家媳妇群体是农村养老照料的主要承担者,该群体依赖传统伦理要素建构照护的意义——一方面,她们将老龄照料解释为践行“好媳妇”的道义期待;另一方面,出于“一报还一报”的观念,她们将照护视作对长辈恩德的回馈,并期待通过自身的照料实践感化儿女以换取晚年生活的照料。随着生计方式变化及空心化程度加剧,来自村庄的道义体系日益弱化,支撑照护实践的伦理建构机制亦面临危机。

文章首先回顾家庭情境下女性参与养老照护的既有研究,并引入医学人类学有关照护的前沿讨论,强调考察照护伦理意涵的必要性。随后,文章简要介绍田野地点及研究方法。在文章的主体部分,笔者将系统呈现嘉绒藏族地区的中老年女性照护者如何援引村庄的传统伦理体系赋予照护行为以意义,并且进一步揭示中老年女性群体建构照护意义的努力正在遭遇的挑战。结论部分探讨了本研究的理论及现实意义,指出国家养老政策需要在完善农村地区医疗保健的基础设施和社会保障体系的同时兼顾村庄价值体系的重建。

二、文献综述

(一)女性的养老照护参与

女性的养老照料参与是性别及家庭研究的传统议题。基于女性在家庭照料中所承担的角色,相关研究可依照女性作为儿媳、女儿以及配偶的家务实践进行归类。

既有研究广泛涉及儿媳群体的养老照护参与。大量经验研究从婆媳权力关系的视角出发,考察家庭情境中媳妇与婆婆的权力变动及其对于养老照护的影响[10]。现象层面,在经济发展、家庭规模小型化、代际亲密关系转型的背景下,“下行家庭主义”引发广泛讨论[11]。大量研究考察婆媳主体权力的转移,尤其是媳妇作为年轻一代权力的提升[12]。随着媳妇自主性的提升,婆婆养儿防老的预期受挫,产生养老失去保障的不平衡感[13]。在此背景下,研究者还集中考察婆媳双方围绕赡养问题的协商。婆婆通过出让工作机会、生产融洽的代际关系等策略避免媳妇的怨言[14],并通过给予媳妇自由空间与家庭权力等方式换取未来的赡养[15]。此外,年轻女性作为媳妇和女儿的双重身份在家庭赡养实践中的张力愈加突出,由此也出现女性对娘家父母和公婆养老行为的差异[16]。在婆媳关系研究中,媳妇作为家庭情景中的主体承担着不同类型的角色期待与照护职责,并且和媳妇权力的获得与地位协商紧密相关。

女儿是家庭养老的另一重要参与者。关于汉族社会家庭的诸多研究表明,尽管主要照顾对象是配偶父母,出嫁后的女儿在情感和行为层面依然与父母保持着较为紧密的联系,并不同程度地承担赡养责任[17](PP 101-102)[18]。近年来,女儿赡养父母的现象更是引起广泛讨论。一方面,定量研究在宏观层面有效呈现女性参与父母日常照料的增长态势[19](P 45),并注意到老年群体对于女儿养老的差异性偏好[20]以及子女在父母赡养实践中存在的性别差异[18]。另一方面,大量微观研究聚焦于女性子嗣养老现象的社会成因。一些学者关注农村劳动力外流对传统养老模式的冲击,认为外出务工对儿子和女儿的养老意愿造成差别化影响[21][22][23]。也有学者考察家庭变迁对于女儿养老现象的影响,主张父母正在从养儿防老转向养女防老,女儿也从照顾配偶父母逐渐转向照顾自己父母[24](PP 199-200)。还有研究者考察女性经济地位提高、社会平等意识增强等因素对父母赡养实践的正向影响[25],以及女儿参与照顾的过程中所面临的双重角色压力[26][27]。

此外,随着老龄化成为世界性议题,配偶在老龄照护中的重要性日益凸显。大量社会学研究运用定量数据,考察配偶在当代中国社会(特别是在农村地区)参与老龄照护[28][29][30]及其对于被照顾者健康状况的影响[31]。公共卫生领域的研究倾向于关注作为照护提供者的配偶(特别是妻子)在照料过程中承担的多重角色[32]以及由此带来的身心压力[33][34][35]。相较而言,人类学研究侧重于考察老年女性配偶的照顾实践对自身意义建构的作用。埃莉诺·赫尔瑞德(Eleanor Holroyd)对20世纪90年代中国香港老年女性照护者的研究指出,女性照顾配偶的实践既是履行身为妻子义务的体现,也是创造与丈夫相处的时间、增强与丈夫情感联系的积极手段[36]。赵环的研究表明,妻子作为配偶所表达的照护含义根据其与丈夫的关系差异而不同,女性配偶照护因此存在意义差异[37]。

在民族地区,老龄照料同样是女性家庭生活的重要组成部分,并且呈现出多样化的特征。有关民族地区家庭分工的研究表明,“男主外,女主内”是普遍的家庭分工模式[38][39],女性不仅同男性一样下地干活,还承担着照顾老人等家务[40]。也有研究从现象层面分析了部分少数民族地区女儿当家、招婿养老的模式,主张招婿养老模式下女性子嗣而非男性承担着赡养父母的义务,并对其产生的制度性原因进行解释[41]。

上述文献表明,女性构成中国社会家庭养老实践的主体,并且不同年龄、身份角色的女性面临着多样化的照护义务及挑战。既有研究从现象与结构性因素入手,系统探讨女性群体养老实践的基本特质与影响机制,但尚未深入分析日常照护实践对于女性照护者主体体验与意义建构的影响。在这方面,邵镜虹(Jeanne Shea)对城市地区老年女性配偶照料的研究提供了一个很好的起点。基于上海老年配偶照护的民族志考察,邵镜虹主张老年群体照顾配偶不仅意味着不愿给子女带来负担、努力证明自立能力这一道德理想,还昭示其维系伴侣间的情感关系与夫妻互惠、在外在约束下履行身为妻子的责任及义务承担[42]。该研究已涉及照料对女性照料者伦理意义的可能影响,在此基础上,本文进一步考察民族地区中老年女性照护者在经济发展与空心化的背景下参与日常照料的伦理体验以及面临的挑战。

(二)医学人类学视角下的照护

本文的理论灵感来源于医学人类学的照护研究。不同于现代医学将身体简化为治疗和看护的生物性客体[43](PP 24-26),人类学研究倾向于关注照护的社会与文化意涵。早在19世纪中后期,现代护理学创始人弗洛伦斯·南丁格尔(Florence Nightingale)就主张护理应同时涵盖对护理对象的身体照料和情感支持[44](P 6)。20世纪以来,照护的社会维度进一步受到重视[44](P 6)。作为一种维系道义承诺和义务的关系性实践,互惠被视为照护最为核心的社会意涵——日常照料意味着两个关系紧密的个体间道德责任和情感体验的交换,包含着给予、接受和回应,照料者给出不计成本的身心付出,被照料者则与其共享情绪和身体感知,表达接受关爱与道义责任[45](P 678)。同时,对互惠性的强调也伴随着对于照护道德意涵的关注。知名医学人类学家凯博文(Arthur Kleinman)主张,照护是面对危机、死亡、不稳定时一种秩序修复的实践。照护者在给予道德支持、得到回馈的道义互惠中[46](PP 3-4,P 98),经由忍耐和坚持获得救赎,实现灵魂和人格的完善[46](PP 249-250,P 257)。

在此基础上,社会与文化情境下的照护伦理引发人类学家的广泛讨论。在凯博文看来,照护的道德经验并非一种普世性的体验,而是在个体所嵌入的地方道义世界中(local moral world)由不同的文化意义、社会经验和主观性所形塑,身处地方环境的主体用自己的方式诠释、应对并实践一种差异化的道德生活[47](PP 227-231),照料因此在不同文化情境中具有特殊的道德意义。经验层面,不少研究考察了关于“善”的意涵如何在适应被照料者差异化的习惯和品味的过程中呈现多种表述[48],衰老、失智和照护如何被更广泛的制度和社会环境形塑[49]并呈现出历时性变化[50][51],以及特定文化传统的老年照护者如何经由孙辈照料构建老去的意义[52]。照护具有社会与文化维度的多重意涵,并且影响到照护者的道德建构与维系。

延续医学人类学有关照护伦理的讨论,本研究进一步考察民族地区生计方式变迁及空心化背景下的养老照料如何在地方性的社会关系和文化情境中影响照顾者的意义建构,特别是四川嘉绒藏族地区农村年龄在60岁左右的中老年女性如何建构与维系长期照料的伦理意涵。在民族地区空心化加重、家庭结构小型化、代际分居日益普遍的背景下,深入考察中老年女性照料者的主体意义,有助于剖析这一留守群体老去过程的复杂体验,由此呈现地方伦理道德体系正在经历的深刻变革,对于呈现社会变迁中农村传统照料支持体系和家庭养老模式所面临的冲击亦具有重要的现实意义。

三、变迁中的嘉绒藏族地区:田野地点与研究方法

本文的材料基于笔者在四川省甘孜藏族自治州D县N村(2)田野地点及被访者姓名已进行匿名化处理。进行的田野调查。D县位于嘉绒藏族地区腹地,地处中国西南部,坐落于地理学意义上的横断山区、民族学意义上的藏彝走廊,处于历史上汉藏、彝藏接触的边界,具有典型的多民族融合特征[53],在传统藏学研究中被界定为“藏边社会”[54]。D县地处岷江上游的高山深谷,山田、森林、草场自下而上垂直分布,村寨位于山沟两岸平缓的山腰和温暖的河坝地带[55](P 5)。当地生计来源主要依托垂直山地的多样化经济方式,男性青壮年外出打猎、采集药材和菌类,当家女性则负责家务和农田耕作。夏日农闲季节,成年男子还会通过修路、砌墙、伐木、售卖药材等换取现金收入[55](PP 19-22)。

当地有着悠久的家屋与房名制度。寨子中修建好的家屋都有一个名号,称为房名。嘉绒藏族的家屋不仅是一个家族的居所,更是一个法人单位,其名下的财产、权利、义务和地位以世袭房名的方式传承[56](P 412)。当地房名继承为双系制,男女皆可继承,但一代只传一人[56](P 412)。亲缘与居处原则共同界定家屋内的亲属身份[57](P 98)。多子女家庭仅会选择一人继承房名及名下的房屋、份地及土司治下的徭役,其余子女则出家为僧、出嫁、入赘或分家[58](P 225)。继承房名的子女则要承担赡养父母、照看未婚成员的义务[58](P 233,P 239,P 241)。家屋内部强调长幼有序,老人拥有极高地位,在家屋的空间安排和家屋成员、村寨成员的重要仪式中掌握话语权[57](P 162)。

在家屋与房名制度之下,女性在私人领域的作用得到普遍承认。女性婚后需要照顾全家人的饮食起居、饲养牲畜、照看田地,还需从事加工羊毛、织牟衫、砍柴、背水等杂活[58](PP 251-256)。无论出嫁成为媳妇还是继承房名招婿当家,她们都是家中的顶梁柱,持家有方的女性会获得贤惠的名声并广受尊重[57](PP 175-177)。特别是招待宾客的场合,女性当家人的举止直接关系到外界对其所属家庭道德水平、经济实力与和睦情况的评价,影响家屋成员在村庄社会的地位和声望[57](PP 175-176)。

过去40年间,嘉绒藏族地区的生计方式发生了深刻转变。20世纪80年代初,家庭联产承包责任制正式实施[59](P 340),家庭作为基本经济单位的角色得到强化。世纪之交,农村外出务工人员增加,嘉绒藏族地区开始出现以家庭承包经营为基础、农户内部土地流转为形式的双层经营制[59](P 340)。随着天然林保护工程和退耕还林工程的先后实施[59](P 335),传统生计方式日益衰落[55](PP 22-24)。近年来岷江上游水电开发工程的实施和旅游业的发展使得村寨与外部社会的联系愈加频繁[55](P 24),村民的职业结构也更加多元。

生计方式的转变带来家庭内部分工的变化。生产技术提高和耕地面积减少使得农业耕作的劳动强度大大降低[58](P 255),男性去往经济发达地区打工,农事和家务则更加集中于当家女性身上[8](P 101)[58](P 256)。同时,女性群体内部开始出现代际差异——留在农村的年轻已婚女性或经营民宿,或在老人身体康健时去往城镇打工[58](P 257);受过教育的未婚女性则在县城或经济发达地区寻求发展机会。外出务工人员通常还会在县城或成都市区购房,将孩子与老人接去同住,核心家庭开始取代家屋社会,房名制度也愈发难以维系[60](PP 58-59)。

N村是一个多民族聚居的村落,全村147户、514人中,藏族314人、汉族181人、回族16人、羌族2人、蒙古族1人;其中60岁及以上老年人口有107人(男性46人、女性61人),80岁以上的高龄老人有14人。村子距离县城13公里,沿盘山公路向上,村子依次分为5组,每组近20户人家,田地分布于房屋下方。当地居民传统上种植小麦、玉米、马铃薯、花椒等作物。退耕还林、还草和耕地保护政策实施后,耕地面积缩减为680余亩,其中有将近500亩种植玉米,用于喂养牲畜,米面等均需外出购买(3)以上数据均基于2022年N村村委会统计资料。。近年来,越来越多的适龄劳动力开始外出谋生,孩童也跟随父母去往城镇读书,目前村里只有150余人从事教书、开车、卖菜、酒店服务、经营民宿和商店等工作。

如前所述,“夹心世代”在当前中国社会(特别是经济欠发达地区)普遍存在。在缺乏财政资金、社会服务事业和基础设施保障不足的情况下,家庭养老仍在农村地区占据主导地位[5][7]。与众多经历发展阵痛的乡村一样,N村也出现了空心化进程所伴生的“夹心世代”,并且因当地发展的独特进程而体现得愈发明显。村中男性每年3、4月份去往邻近县城的工地做零工、开挖掘机或前往西藏昌都地区修路,秋天才返回(4)近年来,开始出现少部分人前往广东、重庆等地打工。,留在村子的大多是看家务农的女性和“走不了”的老年群体。照料的重任由此集中到年龄在50-65岁的中老年女性群体身上——作为留守媳妇,她们不得不在自身老去的同时为家人提供照料。

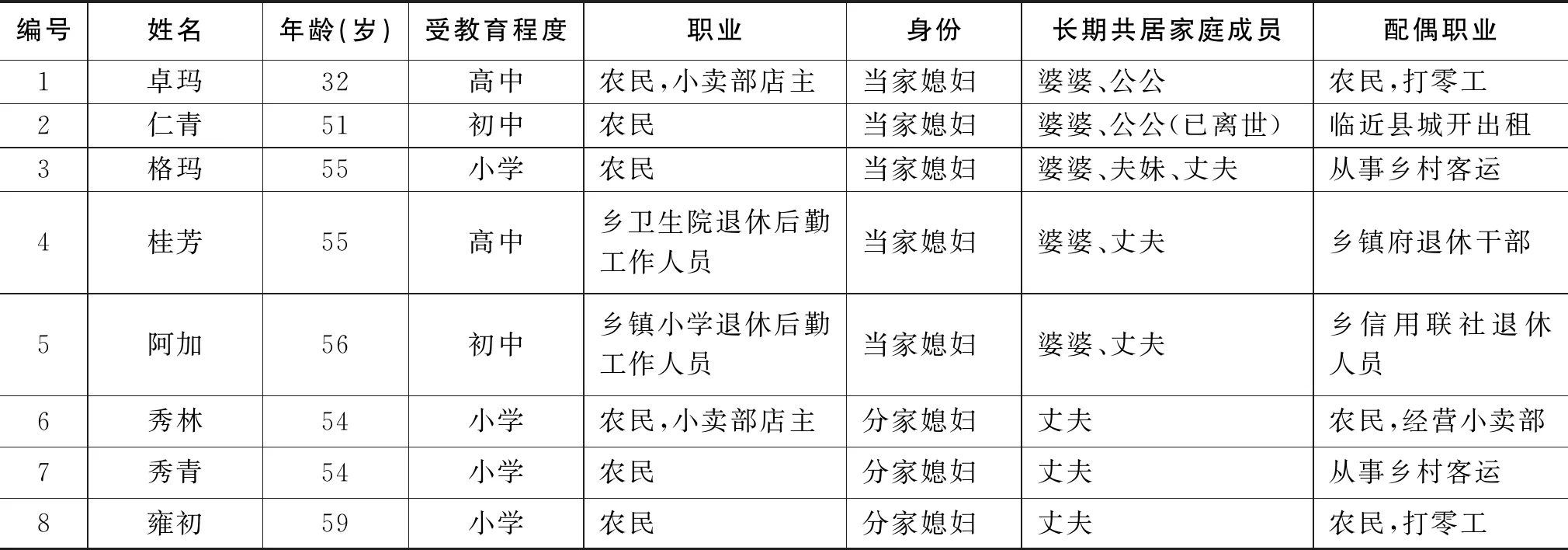

2022年春夏,笔者深入N村,考察留守在村的中老年女性群体的日常照料实践及其与家人、邻里的互动。调查主要聚焦于N村的8个家庭(见表1),特别是对8位留守在家的媳妇进行深度访谈,旨在经由其对于日常照护的叙述考察照料者的幽微体验以及对照护意义的理解。访谈过程中,这些中老年媳妇们详细讲述了其日常照料与医疗照护情境中的复杂经历及道德体验。研究团队还深入访谈了8个家庭的其他成员及邻居,以获得村里对于媳妇群体的期待及村庄道义世界伦理观念的全面认知。

表1 被访者基本信息

四、“做媳妇的本分”

仁青今年51岁。丈夫常年在外开出租车谋生,夫家众兄妹都在县城的政府机关部门上班,她不得不独自承担起照料公婆的重任。这是一段辛劳且委屈的经历——年轻时婆婆对她并不友善,事事挑剔,极少分担家务,更在仁青生下二女儿时转身离开,留下她独自为孩子剪脐带、清洁伤口。婆婆还告诉仁青:“我老了以后是不靠你的!我那么多娃娃,女子也好,儿子也好,我跟他们住!”然而,两年前婆婆突然瘫痪,后续的照料成了棘手问题。仁青曾在家庭会议提出,既然婆婆曾明确表示不希望自己照料,就应该由几兄弟一起出钱雇用护工。但在大哥的劝慰之下,身为主家媳妇的仁青依然承担起繁重的照护义务。

仁青每天6点起床做饭,给婆婆清洗身体,换上干净的衣服和床单,洗完婆婆换下的衣物后把早餐递到老人嘴边。等到完成这一切已将近10点,她才开始喂猪、喂牛,到地里做农活,再很快赶回家中,担心婆婆因为无人陪伴而大吼大叫。一天下来身心俱疲,然而此时才是更艰难的环节。“晚上基本上是她吼了我就醒了,醒了又眯一会儿,她过一会儿又开始闹。前头一年的时候她晚上不睡觉,一会儿又缩到脚底下去了,一会儿又缩到床边边上。就要把她拖上去,她自己也不行。那个时候恼火惨了。后头就好一点了。”(仁青,2022-07-27)

当问起为何要承担起照料婆婆的重任时,仁青给出如下解释:

他们的房子是你在住,地也是你在种,老的能行的时候给你做了活路,老了以后不管也不行。阿婆一瘫床就不管也不行了。不管不行了!我说阿婆我就不管了,平时也没有对我好,像我的这个小女儿生了以后她纯粹都没有爱过的。……但你不管不行嘛……老了以后不管就不行了嘛。自己也要老的嘛,就管她的。管她的(开始流眼泪)。我就后头跟他们姊妹说,你们老的是这样做了。叫你们带着走你们还是要上班。再没有办法带着走了。就只有我们两口子管了。你自己名下的事情,就该到你脑壳上的。嫁过来就是欠这个家的嘛。只有憋到做。你就是媳妇嘛!你嫁到他们家里来了,你不供老的你能做什么呢?没有什么办法,没有办法。(仁青,2022-07-27)

(一)主家媳妇的“本分”

村子里像仁青这样留在家中照顾公婆的主家媳妇还有很多,“不管不行”是这一群体在访谈中每每提及的说法。尽管身心俱疲,她们依旧说服自己忍耐辛劳委屈,承担起照料公婆的义务,因为这是“媳妇的本分”。既有研究表明,照料者的照护预期由地方社会中的性别角色、婚姻、血缘和继承等多种因素综合决定[61](PP 283-284)。对N村的女性照护者而言,照料的承担首先体现为满足家屋社会中“好媳妇”的期待——在嘉绒藏族地区,媳妇首先需要敬重老人作为家屋、祖先和“家神”的权威地位[57](P 162)。同时,继承房名及父母财产的儿女按当地习俗自动成为当家夫妇,承担起赡养老人及其余未婚家庭成员的义务[58](P 233,P 239,P 241),如若出现老人独居,子女就会面临“不孝”的指控[57](P 162)。就此而言,承担公婆的日常赡养、医疗救助和丧事料理是村庄世界对于媳妇的“孝顺”期待,亦成为仁青这样的主家媳妇照护意义的重要来源。

如果说“孝顺”是嘉绒藏族地区家屋社会晚辈对长辈应有的道义责任,女性群体对照护的理解还多出了媳妇对夫家的“亏欠”。在农村的道义社会中,“媳妇”的身份意味着自己终究是外人,必须满足“为夫家服务”的期待[62](PP 77-78)。在仁青看来,“他们的房子是你在住,地也是你在种,老的能行的时候给你做了活路”,主家媳妇因此需要以终生的家务投入、赡养老人和抚育儿女来偿还。仁青有时也会忍不住向邻里倾诉照料婆婆的委屈,但村里的长辈每每劝慰她坚持忍耐、宽容大度。无论是生活几乎完全被照料占据而内心不平,还是时常爆发的情绪崩溃和无力,这些照料的付出属于对夫家亏欠的道义偿还,是身为媳妇“不得不”的付出。在有关“亏欠”的社会学讨论中,“欠”通过形成持续不断的债务感而对于关系的长久维系具有重要意义[63](PP 88-89)。对N村的中老年女性照护者而言,与媳妇对夫家的亏欠相伴的是一种长久的义务与羁绊。唯有以忍耐、宽容和自我牺牲的品质坚持完成照料,她们才足以成为街邻眼中的“好媳妇”。

特殊情况下,主家媳妇还需照顾配偶的兄弟姐妹,这使得照料的负担愈加繁重。55岁的格玛不仅要像仁青一样独自照料80岁高龄、失去自理能力的婆婆,还要照看丈夫身患重度抑郁的小妹。除了提供三餐、监督服药,格玛还得时时观察小妹的精神状态,避免她独自外出时走失或是因为失控狂躁而伤害自己。“在屋头我看到她要发病的时候就有点不正常。衣服也开始甩,很造孽。你说她她还要骂你。现在好一点点了,但是好了也自理不行,饭要放在她的边上,一整天都在睡觉,人也不接触……她自己不乱跑,我也就不说什么,她不干什么活我也不说什么。就给她做饭,衣服她自己在洗,有时候阿婆的衣服她也在洗。病不发就可以。病一犯的时候就什么都不知道了。她闹也不闹,但是看着心里害怕,她就把你盯着,衣服袒胸露怀的。我也没有文化,就不知道她吃哪些药。她是高中生,但是她有的时候自己不吃药。我就要每天问一下。不吃了就犯病。”(格玛,2022-07-28)

丈夫是家中独子,其余姐妹均离开村子在临近县城工作,身为当家媳妇的格玛不得不承担双重的照料重任,感到心力交瘁。但她依然拖着疲惫的身体坚持投入,因为这是在尽媳妇的本分。格玛很在意邻里的品评——“邻居吓人得很,天天看着你的。你看这一转都是人家户,哪个看不到?随时随地都看得到。阿婆这儿一闹他们都听得到,小孃孃一闹也全部都晓得了。屋头又只有我在。人家要到处说你的闲话,觉得你这个媳妇不好,说你不会处事”。格玛时常怀疑自己是否真的做到了尽心孝顺,担心受到街坊邻居的非议。她只能尽力照顾好夫家亲人,以便在外跑客运的丈夫能从邻里口中听到自己勤快尽心的评价。

照料的意义因此深度嵌入主家媳妇生活的地方道义世界。依据凯博文的界定,地方道义世界是一套基于地方立场的价值准则,它赋予身处其中的个体以责任,在社会成员将公认的道义付诸实践时产生意义,并在外部伦理的评判中得以维系[47](PP 2-3,PP 227-229)。主家媳妇的照护体验则进一步表明,照料者的道德意义在其所嵌入的地方社会关系中生成。知名社会学家金耀基主张,在传统伦理体系中,特定身份所承担的道德与伦理要求在具体的私人关系中才能得到理解,义务感依据关系的亲疏而具有特殊性[64](P 92)。在N村,主家媳妇首先作为村寨的一员履行嘉绒藏族地区家屋的身份期待,尊敬老人作为家屋、祖先和“家神”的权威地位[57](P 162)。这一身份之外,她们还需作为房名和家产的继承者履行对公婆的照料义务[58](P 233,P 239,P 241)。对自身角色不同维度的认知使媳妇群体出于孝顺和偿还亏欠的考量而长期忍受照料的辛劳。与此同时,主家媳妇与村庄成员、与夫家成员的关系亦会影响其对照顾的理解。在自认为尽到责任却遭受非议、委屈不平时,村中长者往往作为道德权威劝慰其坚持忍耐;当出于和公婆的积怨而拒绝照料时,夫家长兄作为家庭权威要求她们宽容大度,继续履行职责。照料者因此嵌入大家庭和邻里构成的熟人社会网络[65](PP 25-28),主家媳妇参与照料的道德意义在关系实践中协商。

(二)分家媳妇的“分寸”

上文的分析表明,嘉绒藏族地区特定的家屋传统很大程度上影响到主家媳妇对照料责任的理解。下面将聚焦于分家媳妇的照料实践,在此基础上进一步分析照护职责的情境性——在嘉绒藏族地区家屋社会的文化情境下,对主家与分家关系的理解以及具体情境中特定照料者之间的关系亲疏影响着分家照料者对于照护“分寸”的权衡。分家媳妇作为“好媳妇”的道德意义也在具体的关系情境中得到协商与构建。

54岁的秀林认为自己并不比“挑大头”的兄嫂轻松许多。嫁入夫家不到一年,她和丈夫就从老房子分出来,在相隔不远的地方修建新房。当时经济十分困难,公婆帮不上忙,修房子只能靠夫妻二人。房屋完工后,秀林边照看3个孩子,边耕种自家的5亩地。在她看来,照料老人的辛劳是短时间的,并且主家媳妇能分得老人的所有财产,自己作为分家媳妇什么也得不到,因此照料不该是自己的责任——“不是我的事情,坐家的那个责任大,分出去的没有责任”。即便如此,秀林并没有彻底做到袖手旁观——在当地村寨,如若分家媳妇真的因为没有分得家产而完全置公婆于不顾,会遭受严重的不孝指控。“按理来说是自愿去。纯粹分出来了不管是要遭说的哦。邻居们要说你的。‘嚯!这家子的媳妇才是的!老的分给老幺了老二就不管了,脸皮那么厚!’他这么做了以后娃娃们也会对他不好的!我们这儿边上这么多人,来来回回都把你看到的,你不去了他们就要说你,觉得你这个人为人处世不好。”(秀林,2022-08-21)为了不被邻里说闲话,秀林时常前往公婆家问候,带去自己做的吃食,过年时还为婆婆购置衣物。

秀林的故事表明,分家媳妇对是否参与照顾、参与多少的权衡建立在对主家和分家关系的理解之上。在嘉绒藏族地区的文化传统中,主家与分家既同源又独立。一方面,新屋修建、取得房名意味着一个全新生计单位的诞生,此前的父子、长幼关系被夫妻关系取代,兄弟间成为相对平等的主体[57](P 131)。另一方面,老房与新房确立起新的义务。建新房时,老屋有责任分担部分物质开销、提供生活用品,并在新家建成时送上粮食、猪肉和现金;新屋成员则需要在日常上门拜访,春节时携礼拜年,为老人购买礼物[57](PP 133-135)。分家媳妇既要对长者尽孝敬责任、表达对同根同源的认可,还需维持两家经济上的独立边界及分家相较于主家的辅助地位。涉及公婆的照料,分家媳妇投入的尺度受制于分家与主家间的特殊关系,需要更多具体而微的考量。当地文化传统对于财产继承和分家后的义务有明确规定——由主家继承房名,主家媳妇因与丈夫一同继承财产、享有公婆分担家务的好处而承担照料老人的义务[58](P 233,P 239,P 241),“挑大梁”责无旁贷,然而分家媳妇依然要不时探望公婆,表达应有的尊重。

与此同时,照料的“分寸”还依据具体情境中分家媳妇和主家成员的微观互动做出相应调整。59岁的分家媳妇雍初每天晚饭后前往主家问候婆婆。在这种场合,雍初时常观察主家夫妇的眼色来判断自己是否主动参与、参与多少。“她来了我们就给她点饭,痛了就守一下,做点饭端过去。其他的轮不到你管。有的还是要轮换着来。要是该管的那个管了你又来,就要怄!他们不高兴!我们老的老大在管,我们要是过去做了他们就要怄。‘我们自己晓得管,要求得你来管!’还有可能面子上不说心里头觉得不舒服。你不去了老的又要说,‘这个老三家的把你养大了现在管都不管了’!你天天去伺候老的又觉得我在骗这个老的,想要老的东西。你就不敢去。不去了又要说这个媳妇对老的不好,天天去又等于是图老的什么。”(雍初,2022-08-23)雍初因此不会完全不顾公婆,但也不过多介入,小心翼翼地维持着照料的分寸。

照料尺度的情境性伸缩因此决定着分家媳妇的社会认可,也影响其对自己是否尽到道德责任的评判。考虑到分家与主家的微妙关系,分家媳妇前往主家探望老人时更需把握照料的分寸——既不能完全不管,也不可过分积极。每一次探望都需要“看眼色”,揣测主家夫妇是否愿意让自己分担照料任务,既不能因不必赡养义务而丢下老人不管,招致邻里责骂;也不能频繁探望、过多投入,否则会被视为僭越逾矩、抢占主家媳妇的工作,甚至被猜忌对老人的财产有所企图。当这两种情况发生时,秀林和雍初都心中不安,惶惶于邻里的不孝指控而愤怒,也因想要尽孝却受制于主家夫妇的“脸色”而愧疚、委屈。她们唯有以问候的方式在场并且随机应变——在主家强势拒绝时什么都不做,遇到主家夫妇乐意接受帮助时积极分担。

在此意义上,在照顾者与被照顾者的单一向度之外,照顾者的道德体验深受其所处的多维社会关系影响。如同金耀基所言,作为道德主体,个体对于身份和角色的理解嵌入其所处的各种关系中,每一种关系都要求主体尽合乎情理的道德义务[64](PP 90-92)。具体到照护的伦理构建,主家媳妇的照料投入不仅受到其与公婆关系的影响,还受制于和丈夫、夫家兄弟以及村中长者的关系,这些关系在不同场合对照料的实践提出具体期待,其达成程度亦相应决定着主家媳妇能否成为合格的道德成员。对于分家媳妇而言,照护的道德意涵尤其体现在她们与主家媳妇的关系所决定的责任分担。如同传统社会中高度情境化的关系[64](PP 93-94)[65](PP 30-33),这种关系的边界及密度因时因地发生变化。受制于分家身份,照料者既表达孝顺心意又避免介入过多。在每一次的具体探望中,她们还需根据当时当地的情势调整照料的参与程度,在与主家夫妇的具体协商中衡量自己是否尽到好媳妇的义务、对得起良心。对于照护“分寸”的考量表明,照护实践具有伸缩性,照护意义的建构具有情境性,其中关系成为关键的影响因素。

五、“报”:代际互惠的照护

如前所述,照料者道德意义的生成嵌入其所处的社会关系与文化情境。互惠作为照护的核心道德意涵,在嘉绒藏族地区的文化情境中体现为有关于“报”的概念,特别是对于因果报应和业道轮回说的强调。受藏传佛教影响,“善果善因,恶果恶因”的观念盛行于嘉绒地区,敬老尤其成为行善的核心[66](PP 85-86)。鉴于孝敬老人是种善因、求好报的重要实践,承担照料义务也因此成为履行“报”这一信条的重要体现。这一代际间的互惠过程尤其体现在时间维度的两个方面——对上,是晚辈偿付既往从长辈处获得的关爱;对下,则期待通过自己孝敬老人的行为使儿女受到感化,在未来获得晚年生活的照料回馈。在此基础上,中老年女性照料者对“报”的理解因实践中关系的不同而具有差异,报的运作原则和回报的程度因此具有多个层次。

(一)报答:向上的回馈

于仁青而言,照料婆婆是出于媳妇的本分,照顾公公却具有全然不同的意义。四年前公公因病瘫痪,仁青的生活由此围绕着照护展开——每天早晨为公公擦洗身体、清洁大小便、换洗衣物,单独准备食物、辅助服药,夜间还要陪伴睡觉,随时留意其呼吸。这样的生活持续了半年之久,直至老人去世。在仁青看来,一切付出都是对公公善待自己的报答。她铭记嫁入夫家30多年来公公的照拂体谅、帮忙分担农活,还在夫妇、婆媳发生争吵时主持公道。两个女儿出生后,公公从未在孙辈中厚此薄彼。过往的经历让仁青满是感激,访谈中她一再强调,照料公公是为了“对得起良心”——“爸爸是对我最好的,跟亲女子一样的。对我的两个女儿也爱得很。我天天晚上跟他一起睡。累是累。开始的时候给他身上擦还有点不好意思,后头就习惯了。女儿回来我也喊她们来帮忙洗。爸爸在她们小的时候对她们那么好。自己是媳妇就应该尽孝心把老的照顾好。对爸爸我是心甘情愿的,爸爸人太好了,真正的好”。因此,公公生病伊始,仁青不等丈夫及其一众兄妹开口就主动提出侍奉老人。之后半年,她日日守在公公床边,在老人需要的时刻辅助进食、清洗、如厕,言语安抚,陪伴老人走过最后的时光,用以回报公公的慷慨照拂。在尽心竭力提供照料的过程中,身体的疲乏和精神的压力都伴随着感激的情绪。于仁青而言,一切付出和给予都是对得起良心、尽孝心报答老人的体现。

在上述事例中,照料意味着铭记长辈的恩德并做出回馈,是报恩的体现。社会学家翟学伟区分了“报”的恩情要素,认为恩情尤其体现为自身遭逢艰难委屈时获得的难得而超出意外的关键性帮助,并以感激之心回馈恩惠[63](PP 91-92)。在仁青看来,公公曾在艰难时刻伸出援手,并且把自己当作亲生女儿一般对待,在老人最无助时就应该回报恩德。尽管自己的腰背和关节也疼痛不已,仁青依然尽心竭力提供照护,履行对老人的道义承诺。既有研究主张,照料者往往经由照顾投入获得人格和道德意义提升[46](PP 249-250,P 257)。在仁青的讲述中,与公公的互惠实践使其获得个人道德意义的完善,并且这种伦理的构建植根于“种善因,结善果”的信念,代际的道德互惠也由此得以实现。

(二)“屋檐水点点滴”:向下的回馈期待

中老年女性实践照护的意义还来源于时间维度上延后的回馈关系。社会学家杨连陞指出,还报并不一定是及时的,尤其在家庭情境中“报”具有延时性[67](PP 54-55)。在照护的具体实践中,“报”的延时性体现为照护提供者经由以身作则的示范期待未来能在儿女身上复制。留在村里的中老龄女性每每提及“屋檐水点点滴”的说法,期待通过言传身教感化儿女,晚年时获得孝顺回馈。55岁的桂芳已经照护婆婆十多年。婆婆刚被查出乳腺癌的时候,她拖着怀孕的身体陪同在乡政府上班的丈夫和大姑姐一同将婆婆送到城里的医院治疗。手术前夕,丈夫的电话始终无法接通,大姑姐也因工作原因离开。桂芳既委屈又愤懑,但最终还是在手术责任书上签下名字。事后,婆婆一再埋怨是桂芳“自私”的决定让自己失去了一个乳房。“我那个时候是救命的嘛!他们姐姐不管事,他电话又一直打不通。鬼火冒!他们妈妈就怪我,说是我给她把这半边都切了!那有啥子办法呢?我不签字她命都没有了。后头她还气我,跟我吵嘴……老的在的时候始终要偏向女子一点,觉得我们两个就应该多担一点,就是觉得儿子、媳妇是应该的。”(桂芳,2022-07-26)

夫家对自己的“亏欠”让桂芳心生不平,单方面付出的辛苦照料不仅没有受到承认,还让她蒙受指责。但桂芳依然尽心尽力照料婆婆十余年,通过当下的宽容大度和尽心投入换得未来“好报”成为支撑她坚持的动力。“老的都到这个阶段了,我们也就尊重她,不说啥子。老了计较也没有意思了。……我们爸爸妈妈最喜欢给我说的一句话就是‘屋檐水点点滴’,这个实际上就是言传身教。你对你的老的付出,以后你的儿女些要回报你。我是信这句话的。所以你看我们地的女子(女儿)就孝顺得很。他们(夫家)姐姐就比较自私,结果现在他们儿子就对她们不好。这个就是说一报还一报。人家信不信不晓得,反正我还是信这个的。”(桂芳,2022-07-26)

在桂芳的讲述中,未来获得好报的信念支撑着她日日投入辛劳的照料、容忍来自被照顾者的不公正指责。婆婆患癌的十余年,桂芳每天起早贪黑,按照医生的意见照看婆婆的饮食,面对指责也不多说什么。桂芳认为自己的宽容体谅、不计前嫌和辛劳投入终将渗透到儿女的生活中,让儿女受到感化,为自己带来回馈。尤其在看到女儿工作后依然日日打电话问候、经常回家看望,而夫家姐姐的儿子在她生病也未能赶回时,桂芳更加确信“好人有好报”,欣慰长久以来的道德付出都得到了应有的回馈。

仁青和桂芳的故事说明,照料首先是一种代际具有道德性的互惠实践。在关于代际互惠的既有讨论中,照料往往被视作一种在代际流转的稀缺资源[61](P 283)。在杨联陞看来,交互报偿的原则在家族基础上完成,而还报的实践亦能反过来强化家族系统[67](PP 68-69)。父母将养儿防老作为一种社会投资,进而形成一种代际回馈关系——儿女幼年时受父母照顾,在父母年老时偿付[67](P P68-69)。这一父母对子女负有抚育义务、儿女对父母负有赡养义务的亲子关系被费孝通先生进一步概括为“反哺模式”[68](PP 7-8)。仁青和桂芳的讲述进一步表明,照料同时被理解为一种在代际传递的道德意义,这种道德意涵具象化为“报”的信念,孝顺则是“报”的核心。养老照料对媳妇群体而言是孝顺的具体实践形式,孝顺作为报偿的核心意涵通过媳妇对公婆的照料还报给长辈,实现道德意义的代际传递。

照料作为一种道德化的代际报偿还嵌入嘉绒藏族地区的多民族文化语境,受到“孝顺”观念以及藏传佛教元素的共同影响。依照藏传佛教的因果报应说,“善果善因,恶果恶因”是支配世间万物的主要法则[66](PP 85-86),孝顺则是行善的核心——对老人的善行能够换得好报,而对老人的不孝之举则会积攒恶行,特别对于具有生养恩德的父母和长辈,儿女只能以德报怨,绝不能以怨报怨;如若对老人做出不孝之举,则会积攒恶行,在年老或经六道轮回去往来世时遭受报应[66](PP 85-86)。从“报”的视角出发,佛教的业道存在于三世因果,不仅影响今生,还左右着来世[67](PP 64-65)。就此而言,照料投入反映了照料提供者出于“一报还一报”的业道观念,试图通过因果法则以当下全心全意的照顾投入行善积德,获得个人层面的业道回馈。

更为重要的是,照料作为“报”的实践嵌入地方道义世界的社会关系中——照料者依据关系的不同而践行差异化的回报原则,报偿的程度因关系远近而伸缩,“报”对于不同主体亦具有特殊意义。诸多学者已经指出,“报”并非一般性的交换行为与社会资源,而是具有情感、关系等道德意涵[63][64][67]。并且报的道德意涵具有不同层次,如报恩、偿还或祈求保佑[63](P 91)。具体到照料的实践,“报”的道德意义依据照顾者与被照顾者的具体关系、照顾者之间的具体关系而有所分殊。仁青照护关系亲密的公公是为报恩,以感激之情回报公公将媳妇视为己出、争吵时为媳妇的辩护。“恩”是报答长辈对晚辈、上予下的好处,亦是报答在身逢困境和委屈之时获得的关键性帮助[63](PP 91-92)。而承担辛劳的照料成为报恩的具体实践形式。在照护关系疏远的婆婆时,仁青和桂芳则是为了偿还身为媳妇对夫家的“亏欠”——接受夫家房屋、田地等资源是一种亏欠,需要通过照料婆婆来偿还。“欠”由此成为媳妇群体对自身身份所承担义务的解读。此外,对于关系疏离者的照料还体现为“义”的强调。“义”在中国文化传统中具有不求回报、施恩分享、济贫扶弱等意涵[63](PP 95-96)。照料婆婆的情境中,仁青和桂芳出于宽容、奉献和对老人身体障碍的同情,选择“不计较”,在“主动奉献”的说法中获得自身的道德感。

六、“不得不承担”:空心化背景下的照料危机

在经济发展进程中,预期寿命延长、女性受教育程度提高,家庭规模小型化和代际同居率下降使家庭养老功能弱化,孝道的道义束缚失去效力,家庭对养老的支持作用愈发集中于少数直系亲属[69]。空心化加剧让传统伦理体系无法为留守的中老年女性提供照料的意义支撑,照料成为她们不得不承担的义务,甚至导致其边缘化。照顾者的负担加重,而辛劳投入获得的价值认可却被忽视,来自外部村庄世界的道德舆论支持也开始失去效力;作为经历老去的主体,中老年女性照料者的未来处境亦愈发艰难。

在N村,过去继承房名所蕴含的土地、房屋、老人财产及主家社会地位[56](P 412)的物质及社会价值诉求日益衰微,越来越被视为走不出农村的夫妇无奈的选择。分家、出嫁后的子女更愿意前往县城或经济发达地区工作、安家[60](PP 58-59)[70](P 99),现金收入成为获得更高社会地位的标准。留在村中当家、赡养老人的夫妇自认为是兄妹都前往邻近县城工作之后被剩在农村看守老屋的人,“走不了”“不得不留下”。与此同时,留在村中的男性不再以家庭为主要经济生产单位,使留守的已婚女性需要较此前承担更多、更繁重的家务和农业劳动[8](P 101)。中老年女性的负担加重,却无法如此前一般因勤快贤惠而获得家人和邻里的赞扬,其照料投入被无视、贬低,甚至被视为负担。

阿加的丈夫平日里不常在家,夫家兄妹均在邻近县城上班,56岁的她只得独自承担照顾97岁高龄婆婆的重担。“哪个近就哪个管,不然没有什么办法。基本上他们都搞不赢。在上班,星期五回来了,星期六、星期天又快点走,要上班。她都希望多住两天。说了多住两天,但是他们说要上班。他们今年没有怎么回来,害怕花车费。我说的是不要天天回来。万一堵车了就麻烦。有急事了又害怕影响人家的工作。”(阿加,2022-07-28)照料因此不再具有道德责任和义务回馈的意义支持,而是无人照料的困境下不得不负担的事务。为照顾婆婆,阿加不得不压缩做农活的时间,也极少有精力和村里同龄的女性来往。然而,阿加为家庭做出的牺牲和付出换来的是家人和邻里的无视。在丈夫看来,阿加所做一切都是理所应当。“现在的媳妇照顾老人也没那么麻烦,累还是累,活路还是重,都是为了这个家好过。一个家不可能只靠我一个人。”(罗布,阿加的丈夫,2022-09-26)

在照料者的辛劳失去道义认可的同时,其照料投入甚至可能导致中老年女性在家庭及村庄社会的边缘化。相较于阿加数十年的辛劳付出,在外工作的夫家成员偶尔探望父母时购置米面及老人的衣服鞋子等日用品的行为往往被邻里称赞。受困于照护义务的阿加被认为性格孤僻、不懂社交,而整日在外游荡、四处打牌的丈夫却被赞赏风趣幽默、懂得为人处世之道。照料者有时甚至受到夫家兄妹的指责——在阿加的讲述中,夫家在外工作的兄妹回家探亲途中的开销增加,以及由于新冠肺炎疫情导致出行受阻、延误归期等意外,还让她遭受了没有尽职尽责、“耽误家庭成员工作”的指责。

与照料者日益边缘化并行的是村庄舆论对于不遵从照料义务者的束手无策。当下中国农村共同体对个体的情感和认同支持力度下降,道德约束和监督机制面临危机[71]。在此背景下,N村也开始出现个别年轻媳妇置老人于不顾、在丈夫外出务工期间与其一同离开,将家中的牲口、田地和年幼的小孩都留给老人的情况。出于“离婚好离,找老婆不好找”的考量,老人“不好多说什么”,担心自己的抱怨影响儿子的婚姻稳定,只得承担起原本属于当家媳妇的责任。一些留在村中的媳妇疏于照看家中农事而整日在外与邻里打牌、打麻将,中午或晚间忘记为家中高龄老人准备饭食,每每引发与老人的争吵。更有甚者还出现了趁公婆睡觉时偷拿存折,取出老人多年的社保积蓄前往县城消费的情况。提及少数不承担照料责任的媳妇,村民们往往大摇其头,然而当下的指责已不具有任何实际效力。“对于我们来说就晓得他们家媳妇跟老的在吵嘴。到底真正的原因只有他们自己才清楚,是老的脾气怪、不会想,还是媳妇真的不好,这些都有。邻居们不可能站出来说,亲戚些看不过眼了可能说一下,那个时候媳妇还要说你哪里看到我没有做好了,又要吵嘴。邻居在她从这路过的时候说一下,影响还是有但是脸上不敢说,就不了了之。只是说你名声不好了。但是名声不好了办事情还是没有影响。我去给你帮忙换工了,你不可能不帮我。”(阿布,2022-09-26)

地方道义世界的崩解使留守的中老年女性照料者难以获得外部支持。一方面,嘉绒藏族地区信仰的力量对照料者的意义支持作用大大减弱。经由藏传佛教传统想象世界的框架的适用性已在农村的城镇化发展和生计方式转变中降低[72],注重来世和因果轮回的信念在宗教世俗化过程中转向关注现世、注重物质生活与个人发展[73][74],藏传佛教对孝顺的教化作用和对家庭义务的维系功能[66](PP 85-86)弱化,使村庄中基于长者权威而形成的孝敬义务及因果报应观不再具有普遍约束力,违规者不再受到良心谴责、忧心遭受报应。另一方面,地方道义世界随着农村空心化程度加剧也在逐步瓦解。即使留在村里,道德力量也开始减弱,道义准则和外在舆论指控无法对个体身为村庄共同体成员的地位、荣誉和声望产生足够严重的影响,致使传统孝道、养儿防老等价值失落,引发地方社会的伦理危机[75][76]。中老年女性照料者不得不坚守照料的道义责任,却无法得到来自村庄道义世界的伦理支持。

在这种背景下,中老年女性照料者自身的赡养也面临着严峻挑战。作为“夹心世代”,照料者在本应享受照顾的年纪经历着生理和心理衰老、忍受着慢性病折磨,更需要照顾身患疾病的家人,承担更多样的照顾角色和更大的压力[9](PP 43-44)。对于N村某些女性照护者而言,对未来生活的绝望使其将坚守传统地方道义伦理视作延续生活的唯一信念。32岁的卓玛身患残疾,丈夫已经年近50岁、身体每况愈下,无法在外挣钱;家中幼子刚满7岁,需大量金钱和心力投入;还有两位高龄老人生活不能自理。在这些业已不堪重负的压力之外,卓玛更担心自己孤独终老的未来——“这个都不敢想,因为我怕……这个问题以后,娃娃才那么一个,像我们这一批还在农村上做,下一批农村里有可能就没有人了。娃娃管你会把你送到养老院,不管你了可能到死都是个问号。我们这一辈人就孤独终老了。不敢想……想多了给自己压力大”。照料对卓玛的意义不只是身为媳妇无可逃脱的本分,更是身处绝境、对未来命运深感悲凉时唯一支撑自己延续艰难的生活、渴求改变处境的希望。她将“一报还一报”视为帮助自己挺过难关、直面即将到来的孤苦无依境地的救命稻草,渴望通过尽心竭力照料公婆、担下一切经济和身心压力的孝顺实践感化幼子,改变未来的处境。

七、结语

本文基于医学人类学的照护理论,考察生计方式转变和空心化背景下民族地区中老年女性照料者的日常照护实践与意义建构。文章发现,嘉绒藏族地区农村的中老年女性援引地方道义世界的伦理要素构建照料实践的意义。她们基于对自身所嵌入的社会角色及社会关系的理解,践行村庄对“好媳妇”的身份期待,意在经由忍耐长期照料的身心压力成为合格的道德主体。照料分寸尤其立足于照料者对身为主家和分家的关系认知,个人对于是否尽到义务的道德评判依据具体关系和情境的差异而具有不同意涵。同时,照料实践被视为履行“报”在代际间的互惠过程,体现为向上报恩、偿还亏欠并践行道义,以及趋向未来、勾连今生来世的业道报应。在空心化加重之时,传统道义伦理已不足以继续为留守的中老年女性提供意义支持,仅存的照顾者负担加重却不再得到认可、失去外部舆论的支持,自身老去的处境亦不容乐观。

深入剖析民族地区农村中老年女性照料者的道德意义建构对分析老年照护的伦理意涵具有重要的理论与现实意义。理论层面,本研究彰显了照护伦理的关系维度。照护的伦理意涵近来已成为医学人类学领域的关键议题[45][46][48][51][52][61]。众多研究集中关注照护者与被照护者之间的伦理生成。两个关系紧密的个体通过共享身体感知、情绪体验,给予彼此道德支持和情感鼓励。这一过程中,照护者感受到自己给予并获得被照顾者的关爱与责任,进而实现灵魂和人格的提升[46](PP 249-250,P 257)。在此基础上,凯博文提出地方道义世界[47](PP 2-4,PP 227-228)的概念,强调个人的行为具有地方情境的道德意涵。

基于嘉绒藏族地区中老年女性照护者道德意义的民族志考察,本文进一步提出,照护意义的伦理构建与照护提供者在地方社会的多维关系密不可分,照护通过关系的实践嵌入地方道义世界。在嘉绒藏族地区多民族文化的情境中,照料者与被照料者间的关系是具体的,照料的责任根据关系的界定而伸缩,并因此生成情境性的道德意涵。作为好媳妇,照料者对于关系亲密的公公和关系疏远的婆婆所尽照护义务不同。公公对媳妇的关爱使照料者将照护的辛劳视为报恩,以求对得起良心。而婆婆的埋怨、偏见让照料者视照护为偿还对夫家的亏欠,一种不得不完成的做媳妇的义务,并且由此生成基于道义的道德感。与此同时,照护者群体之间的关系亦是特殊的,这一特殊性影响着照料者对照护分寸的把握。对于分家媳妇而言,尽心竭力的投入很可能被视为逾越本分,遭受道德指控。她们对于照料尺度的考量立足于对分家身份的理解——独立于主家而不具有继承权,又与主家同根同源,同时还需在具体情境中依据主家夫妇的意愿而调整。因此,唯有谨慎地把握照料参与的精微分寸才能成为一个有道德的照护者、一个合格的好媳妇。

也正是在此意义上,照护伦理的讨论需要突破既有的照护—被照护者的单向度关系,聚焦于地方道义世界中基于多重关系维度的具体实践:一方面,在嘉绒藏族地区多民族的文化情境中,照护的伦理意义既体现为儒家的孝顺观念和传统乡村的媳妇义务,亦体现为藏传佛教的因果报应;另一方面,照护者嵌入特殊的关系网络,对每一重关系的界定、在每一重关系中义务和责任的理解界定了照料者投入照料的尺度,尺度的收缩影响着他们在特殊的关系实践中衡量自己是否为一个有道德的主体。照料者的伦理意义并非仅在照护者与被照护者二人亲密的个体实践中生成,而是在照料者多重关系的情境性实践中不断权衡、变动和协商。照料的伦理意涵由此在关系的差序实践中得以定义。

现实层面,文章有关照护伦理关系维度的强调,有助于深入剖析老龄化背景下经济欠发达地区建立健全社会照护支持体系的紧迫性与复杂性。民族地区农村老龄化程度远远高于城镇[5][6],加之空心化程度加重,照护的需求尤其紧迫。作为主要照护提供者的中老年女性群体自身正在老去,其未来照料无法保障。与此同时,照料作为一种道德实践正在失去其伦理支撑——越来越多的个人走出农村,地方社会的身份及对应的义务不再具有约束力,而村庄的孝道伦理与“报”的意义也日渐消解。

就此而言,建立多层次、全方位的社会照护支持体系对于建设中国式现代化、促进农村和民族地区发展至关重要。在中国共产党第二十次全国代表大会上,习近平总书记明确提出“发展壮大医疗卫生队伍,把工作重点放在农村和社区”,并且强调“完善基本养老保险全国统筹制度,发展多层次、多支柱养老保险体系”[77](P 14)。落实相关政策精神,在微观层面,需进一步发挥其他社会机构的养老功能并健全基础设施,由乡镇政府组织对家户内部基础设施进行适老化改造,配备契合高龄老人行动需求的设施,减轻照料者的负担。在中观层面,强化民族地区亲属关系和邻里网络的重要性,设置邻里照护互助组,用以鼓励村庄成员守望相助,弥补家庭养老主体缺失的困境。在宏观层面,鉴于地方价值体系所面临的挑战,需将照护的道义建构纳入考量范围,弘扬孝道传统和中华民族地区重视家庭、敬重老人的优秀传统文化要素,完善并强化照料的伦理支持体系。