陈祚明“尚情”思想下的“陶谢”批评

2022-12-07豆国庆

豆国庆

(上海大学文学院 上海 200444)

《采菽堂古诗选》是明末清初诗人兼评论家陈祚明评选的一部先唐诗歌选本,在明清众多古诗选本中占据了一席之地。该书不仅“选诗博而不杂,约而不遗”[1],而且其中包含了陈祚明对选诗的点评意见。此外在《凡例》中,他以“情”“辞”“术”为切入点,建构了一套严谨详细且别具特色的诗学理论体系,并以之为指导进行诗歌批评。《复堂日记》论曰:“阅陈氏《采菽堂古诗选》,气体博大,以情辞为职志,所见既正,说谊多入深微。”[2]可见该诗选结构博大,注重情辞,追求雅正,议论深微。

作为诗人,陶渊明与谢灵运是晋宋之际文坛中的双子星:一个结束了魏晋诗歌追求辞藻华美的时代,一个开启了南朝诗歌追求声色的新风,二人对后世产生了不可磨灭的影响。《采菽堂古诗选》收录陶渊明创作的全部诗歌160首,谢灵运诗歌72首,二者均位列于被收录诗歌数量最多诗人的前十位[3],这足以证明陈祚明对二人文学史地位的肯定和对其诗歌的欣赏。

一、“以情为本”的诗学思想

有明一代,在诗文创作领域内,复古与反复古的争论此起彼伏,从未间断。复古派强调诗歌的形式与辞藻,忽略诗人真实情感的流露;反复古派主张抒写诗人特有性灵,但矫枉过正,诗歌流于俚俗鄙陋。在这种诗学思潮的背景下,陈祚明“会王李、钟谭两家之说,通其弊而折衷焉”[4],编订了《采菽堂古诗选》,提出“诗之大旨,惟情与辞”[5]的美学思想。他在点评时“不惮辞费”[6],对所选诗歌的情感底蕴充分挖掘,阐明了“尚情”的诗学倾向。

《采菽堂古诗选·凡例》开篇便对诗歌的本质特征作出相关阐释,“惟其情之是以”[7],陈祚明认为情感表达是诗歌的基本功能。若一味採摭靡丽之辞,剿窃古人之言,会使诗歌失去传情效果,丧失言志功能,其结果必然是“失其本矣”[8]。在点评“陶谢”诗歌时,陈氏一直践行此观念。陈祚明曾因陶渊明《杂诗》(其六)中的“一毫无复意”[9]一句,语言平淡纤弱而舍弃之,但后又因其情感沉重超远而复补于诗选当中。前人对谢灵运诗的评价多以“酷不入情”[10]总结谢诗创作中的情景关系,陈氏却谓之“钟情幽深”[11],在对谢诗的具体点评中,“纵欲饰情”[12]一词亦多次出现。关于“情与辞的关系”,陈祚明继承了《文心雕龙》“情者,文之经;辞者,理之纬。经正而后纬成,理定而后辞畅”[13]的观点,始终贯穿“夫生情志辞,辞乃善矣”[14]的诗学观念,常因诗作中的“真情”“深情”称赞警语佳句,如“情真,语自佳”[15](《酬从弟惠连五章》点评),“末六句因自寓怀归之情,亦佳”[16](《九日从宋公戏马台集送孔令》点评)。

在陈祚明诗学理论体系中,“情”是诗人借助景物描绘或事件叙述或阐释议论而投射到文本之中的思想,主要包含了五个范畴:“曰命旨,曰神思,曰理,曰解,曰悟,皆情也。”[17]性情、感情、传统诗教中的“志”、哲理,甚至严羽的“悟”都被囊括其中。这主要源于时代思潮的影响,其既继承传统诗学的“缘情说”,又吸纳晚明的重情理论,同时又接受了清初诗学宗宋派的影响,具有开放性与包容性特征,呈现一种“泛情化”[18]倾向。固然如此,陈祚明多数情况下,所言之“情”依旧是诗人因感时命物、合离慕怨的生命遭遇衍生出的悲欢得失之情,即他在点评《古诗十九首》时,提出的“言人同有之情”[19]。这种“同有之情”和叔本华的“人的理念”、王国维的“真感情”异曲同工,三者都指向人类的普遍情感,能够反映人们心灵的共相。诗人虽将个体生命体验与情感投射至诗歌文本中,但这种思想感受因具有人类情感的普遍性而为读者所捕捉,并为之感同身受,颇有共鸣。以此观“陶谢”诗歌中的情感类型,陈氏的点评多有侧重,如关注“陶谢”思想中的宦情,侧重于挖掘“陶谢”诗歌中的政治意蕴等等。

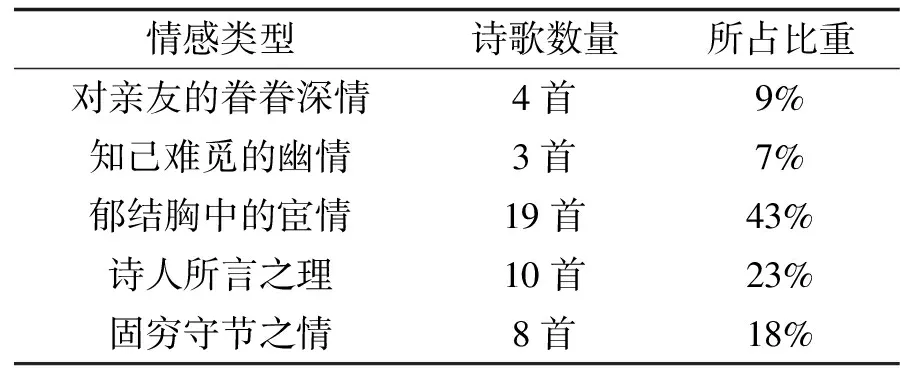

二、陈氏思想中“陶谢”情感的“泛情化”

陈祚明在《凡例》中言:“诚试披览古人之诗,虽体格不同,代以将,无不善言情者。”[20]又“故情,古今人所同也。”[21]故而陈祚明点评“陶谢”诗歌时,多关注二人所传达出的思想情绪。徐祯卿《谈艺录》云:“因情以发气,因气以成声,因声而绘词,因词而定韵,此诗之源也。”[22]虽然诗人在创作时,不止考虑其情感,也注意到其他诸如气势、声韵、词藻等方面的问题,后人亦需另外参考字法、句法、篇法等形式要素综合考察一首诗歌的优劣得失,“篇有百尺之锦,句有千钧之弩,字有百炼之金。……信手拈来,无非妙境。”[23]但陈祚明论及“陶谢”时,仅从“情感”角度出发,点评陶诗共44首,谢诗共21首,均超过其所选诗歌数量的四分之一。此65首诗歌中情感类型,见表1和表2:

表1 陶诗情感类型表

表2 谢诗情感类型表

由表可见:陈祚明关注的“陶谢”诗歌情感类型大部分相同,甚至达到某种程度上的重合,这不仅与“陶谢”二人的人生经历有关,而且与陈氏的诗学思想密切相联。陈祚明在点评《古诗十九首》时将“人同有之情”分为“志不可得”与“谁不有别离”两种类型,其所评的“陶谢”诗歌情感类型相同的前三种均可归入这两种情感范畴之下。“诗人所言之理”这种情感类型,正印证了陈氏诗学理念中“情”的“泛情化”倾向。传统情况下,理语入诗,诗歌易流于卑俗浅薄、枯燥乏味,正如挚虞所言,“辨言过理,则与义相失”[24],又同钟嵘所曰:“理过其辞,淡乎寡味。”[25]故而,陈氏主张理语需“琢”,即雕琢,刻意求工,如此诗歌方能有新意,风格矫健。如评陶诗:“语患不能异尔,作理语而平平,便卑矣。”[26](《还旧居》点评)又评谢诗:“理语入诗,气皆厚,……其胜处在琢。”[27](《从游京口北固应诏》点评)从诗歌数量和所占比重来看,陈祚明关注“陶谢”诗歌中所抒发的“郁结于胸中的宦情”,此种情感在陈所分析的“陶谢”二人情感诗歌中均占比43%,远远超过了其他类型。陈祚明多次提到谢康乐“宦情不浅”[28],对陶渊明的点评亦离不开“寄意深矣”[29]等意见,“陶谢”二人大济苍生、经邦纬国的壮志、对时事的关注和忧虑、君臣遇合的政治理想、体恤民生疾苦等方面的情感都可归入“宦情”当中。

三、陈氏注重挖掘诗歌政治意蕴

陈祚明不仅关注“陶谢”诗歌中的宦情,更主动挖掘诗歌中的政治意蕴,或是提出创新性观点,或以管窥豹,以小见大,考察诗人深藏的政治情感。在《停云四章》序中,陶渊明明确点出此诗的目的在于“思亲友也”[30]。诗人采用比兴手法,借助昏沉环境的衬托,传递出自己对友人怀念的拳拳之心。“良朋幽邈,搔首延伫”[31]“愿言怀人,舟车靡从”[32]等诗句更是真情流露,款款深情抒写得淋漓尽致。在陈祚明看来,此诗的意旨却可另寻。他认为,时雨蒙蒙,环境骤变,陶渊明所见已全然不同于昔日光景,联系到社会动荡之背景,陈氏提出,这首诗乃是陶渊明感念故君之幽情,即“非必所思亲友,托感故君”[33]。同样,谢灵运《初去郡》一诗本是表达坚决归隐之志以及去官还乡、得以解脱的愉悦之情,但在陈祚明看来,结句却郁结着诗人心中幽深的愤怨,其原因便在于“公宦情本深,辞归,不爱作郡耳,非真爱隐”[34]。

再如陶渊明《时运四章》,诗人在序言中也直接写出此组诗的两种情感——欣喜与感慨相交加,“欣慨交心”[35]。钟惺、谭元春所编《古诗归》中言:“游览诗,人只说得‘欣’字,说不得‘慨’字,合此二字,始为真旷真远,浅人不知。”[36]从而点明陶渊明在游览诗中较前人诗作,投入“慨”的自身独特感受,为诗歌营造出丰富复杂的情感内涵,进而达到旷远深厚的艺术审美效果。但编者并未指出诗人的“慨”因何而生,或是因“独”,抑或缘“景”,莫衷一是,留下空白。其后,清代程穆衡曰:“与影为偶,游诚独矣;虽景物可欣,而独亦可慨也。诗皆深明此意。”[37]程穆衡(1703-1793),字惟淳,清江南镇洋(今江苏太仓)人。乾隆二年进士,曾任榆社知县。工诗善文,著有《据梧斋诗集》。虽然他清楚点明陶渊明“慨”之缘由,但落脚点只停留在“独”处,仅仅表面地关注诗人独自一人的孤寂心境,忽视从时代背景中把握陶渊明于这份孤独感中传递而出的弦外之音。然陈祚明点评时,虽亦遵循诗人的情感思路,却直截了当地指出陶氏“欣在春华,慨在代变”[38]。他在分析诗人产生此种心情的原因之后,紧跟着深一层次点明诗人的政治理想乃是“黄农之想,旨寄西山”[39],并结合时代背景,指出诗中“独”字的可把玩之处。

陈祚明尝曰:“盖予于诗,非有所知矣。第常虚其心,窥探作者之意,设以身处其时与地,思其所欲言。”[40]他关注“陶谢”诗歌中的宦情,深入挖掘诗歌情感背后的政治意蕴,不仅与“陶谢”二人的政治遭遇有关,而且与陈氏的人生经历密不可分。正如《梦蕉诗话》评陶渊明言:“大抵君子读书,以学圣人之道,初岂无用世之心哉?然惟枉道辱己,卑卑求合,则弗屑焉,是故渊明之决去也。”[41]虽被钟嵘视为“古今隐逸诗人之宗”[42],陶渊明胸中常郁勃一股不平之气,“少年壮且厉,抚剑独行游”[43]“猛志逸四海,骞翮思远翥”[44]。其诗文常常流露出大济苍生的雄伟志向,关注时事的深刻思考,对实现生命意义与价值的执着追寻。故而陈祚明认为陶诗的创作特点为“抑文生于志,志幽故言远”[45],即指陶渊明将自己的政治理想借助语言诉诸世外桃源之中,通过诗歌创作宣泄内心不易为人察觉的宦情。谢氏家族本是门阀士族,但在政治力量的角逐中,逐步势微、衰败,身处这样的家族文化背景之下,谢灵运的积极用世、建功立业之志在无形之中得到萌发与发展。但由于其复杂的身世背景,注定他这一抱负必定失败,并自身永远无法跳出政治集团斗争的漩涡。故陈氏屡次说其宦情不浅,并总能发掘出其山水诗中的政治情感,“康乐终身坐此忿悁”[46]“宦情不浅,请郡之行,殊未满志。前诺宿心,云情壑意,皆有慨而发也。”[47]且始终认同这样的观点:即便康乐纵情山水,渴望隐居,但其退隐只是暂时的退却,身虽在江湖,心依旧存魏阙。

陈氏个人生活经历则为诗歌中“宦情”的挖掘提供了主观因素。陈祚明的父亲陈石耕为名儒宿德,虽终生未遇,但“尤极意于经世”[48],并将读书笃行、讲求忠孝名节作为家风,施教于陈氏四兄弟,故而产生了极深的影响,陈氏后人“无敢堕失”[49]。明末清初,变革之际,陈氏家族经历了改朝换代。长兄陈潜夫积极抗清,最终以身殉明,“偕妻妾二孟氏同赴水死”[50],时陈祚明亲眼目睹了这一悲烈壮举的发生,“胤倩独身栖其旁。数日,竟携榇归。”[51]入清之后,一方面,在讲究忠孝名节的家风和长兄抗清而死的双重因素作用下,陈祚明选择了同亲人在河渚清苦度日,不复干进,开始了长达十年的明遗民生活,这一行为与陶渊明躬耕南亩、固穷守节的选择具有同质性。另一方面,虽然摒弃了“学而优则仕”的传统观点,年少时所受的儒家思想教育在陈祚明身上并未完全消除,其好友王崇简在《稽留山人集》的序言中称陈祚明“抱经术之业,以嘉惠后学”[52]。故而,陈祚明在点评“陶谢”诗歌时,尤其重视“宦情”。如评《与殷晋安别》时,陈氏曰:“题不称参军,而仍称殷晋安,便有意。”[53]就是其用个体生命体验与政治情感观照陶诗,发掘其政治意蕴的直接证明。

四、“隐秀观”下“陶谢”诗歌的抒情方式

在《采菽堂古诗选·凡例》中,陈氏提出两种艺术表达方式:“以言言者”[54]与“以不言言者”[55]。前者意谓“秀”,主张诗歌表达须淋漓尽致,言尚尽,指向叙事;后者即是“隐”,要求诗歌曲折传情或意在言外,言尚不尽,指向抒情。对于这两种大相径庭的抒情方式,陈祚明采用公平全面的态度对待,这同陆时雍《诗镜·总论》中“知能言之为佳,而不知不言之为妙”[56]的观点不谋而合。陈氏认为前者“独不为善言乎哉”[57],大为赞同后者,在《凡例》中进行深入全面论证后,点出“十九首备矣,能者师之。[58]”但《春酒堂诗话》记载:“陈胤倩诗,……主婉畅而次宏壮”[59],可见陈祚明思想深处更看重“隐”的传情方式,结合他在《古诗十九首》中的评语分析,可知在陈氏诗学审美中最佳传情方式为“以言写不言之隐”。

陈祚明认为陶渊明受《古诗十九首》的影响,其抒情方式的主要特点在“宛折曲深”。在陈氏眼中,陶渊明善于抒情,并多次以“情见乎词”[60]评价陶诗,他指出陶诗“抑文生于志,志幽故言远”[61],用意未尝不厚。“婉折有姿”[62]是他对《癸卯岁始春怀古田舍二首(其一)》的惟一点评,足以证明陈氏注意到陶渊明抒情方式的宛转曲折,以及对其传情方式的欣赏。另外,陈祚明多次用“深”“曲”“折”“转”等字眼形容陶渊明抒情方式的特点,并将其诗比作终南山色,远望浑然一体,郁郁苍苍,实则内部“分野殊峰,阴晴异壑”[63],不尽相同,别具洞天。由此可见,陈氏认同陶诗的传情方式不仅体现“言尚不尽”的审美思想,而且实现了“羚羊挂角,无迹可寻”[64]的艺术效果,这一主张与苏轼的“质而实绮,癯而实腴”[65]亦在一定程度上存在异曲同工之处。

陈氏赞赏《古诗十九首》的抒情方式,指出其抒情特点便是“惟是不使情为径直之物,而必取其宛曲处以写之”[66]。至此,不难得出这样一个结论:《古诗十九首》的抒情方式与陶渊明的传情方法存在相似之处。此外,在对陶渊明的总论中,陈祚明也直接指出陶诗情旨因深受《古诗十九首》的影响自成一派,并独驾于晋宋诗人之上。在具体的诗歌评点中,他亦多次以《古诗十九首》为审美标准,或是点出陶诗的胜出之处,或是强调陶渊明依古取之处。“惟立志于千载者,翻言千载非所知”[67](《己酉岁岁九月九日》点评)与“绝音斯篇,情不可绝”[68](《杂诗其九》点评)两句话更是与陈氏评《古诗十九首》时“惟含蓄不尽,故反言之,……常作万万不然之想”[69]遥相呼应,充分说明在其诗学体系中,陶渊明借鉴、学习了《古诗十九首》传情达意的写作手法。

“以言写不言之隐”[70],这句话是指诗人在抒情时,通过淋漓尽致地事件叙述或景物描写,曲折委婉地传达出内心的情感。陈祚明认为谢灵运《郡东山望溟海诗》完美地实现了此艺术表达的审美理想。陈祚明指出,诗中的景物虽不是海景,且与题目望海不符,但此景中蕴涵着诗人心情。诗人登高望海便是为了销忧,而今不言海,而言销忧之法,即是写忧,借景写情,景便是情,达到了情与景的圆融,取得了良好的诗歌审美效果,“以景中有情为妙。”[71]又如在《过白亭岸诗》中,诗人先通过描绘一幅色彩鲜艳、动静相宜的山林鸟兽图,工笔重彩地渲染出了春季的生机活力;而后由满世皆春的欣喜中,想到自身的遭遇与情感,从而心中的忧愁自然而然地宣泄出来,故陈氏评:“即景引情,羡世同春,慨己独春。”[72]

五、结语

作为明清之际,布衣之身的陈祚明虽终生沉沦下僚,寂寂无闻,在当时文坛未引起太多关注,但其在《采菽堂古诗选》中建构而起的诗学思想体系却是成熟完善、颇具建设意义的,在后世研究中亦是不曾忽略的研究对象。在陈氏“尚情”思想下关注他对“陶谢”诗歌的批评,一方面有助于对其诗学体系做全面的考察与深一层次的理解,另一方面对了解“陶谢”诗歌情感倾向,为深入“陶谢”比较研究奠定基础也有裨益之处。

统览陈祚明对“陶诗”二人诗歌的评语,不难发现,他除了在“情感”维度下对二人诗歌创作进行诗学批评,还在“辞章”维度方面有精彩贴切、言简意赅的点评实践。如关注陶诗语言中的“自然质率”,并赋予“自然”多层次、全新性的理解。注重谢诗创作时的字法、句法,对谢灵运使用典故的魄力与能力大为激赞,且深入指出其中的奥妙神化之处。这些不仅贴合陈祚明“重情尚辞,以雅为归”的诗学体系,而且也是本篇文章有待深入研究与具体细化之处。