2005—2021年河北省审定冬小麦品种产量构成分析

2022-12-07王杰民

王杰民

(河北工程大学园林与生态工程学院,河北 邯郸 056038)

河北省是重要的主粮生产省份之一,其小麦的种植面积、总产量以及产品品质常年位居我国前列,以今年为例,河北省小麦的种植面积高达3350 余万亩,为我国的主粮安全贡献了强大的助力。在粮食安全面临严峻挑战的今天,如何在有限的耕地面积下产出更多的粮食,是我们每一个相关从业者都必须要面对的问题,所以提高单产一直以来都是小麦育种工作者的首要目标。同时,麦种优良的品质、广泛的适应性以及其高效多抗性等诸多需求都必须以高产为基础,才具有现实意义。

提高小麦单产的途径可以简单概述为以下四种:一是更新耕作栽培技术,二是选育推广优良小麦品种,三是土壤生态治理技术的改良,四是植保防灾技术的加强。小麦品种的产量三因素是影响其单产的主要因素,不同的小麦品种、不同的生长环境、不同的田间管理,导致产量三因素对单产的贡献程度有很大的差别。本论文正是从这个角度出发进行阐述和论证,分析了2005~2021 年河北省审定的345 个冬小麦品种,对其品种特性的数据进行归纳和分析,探索近17 年间河北省小麦单产以及其主要农艺性状的演变过程和规律,从而明确了近年来河北省审定冬小麦品种产量三因素和株高对单产的贡献程度,为以后河北省小麦生产和新品种的选育提供参考,从而更好地实现小麦高产、优质的生产目标。

1.材料与方法

1.1 实验材料

2005年—2021 年河北省审定的冬小麦合计为345 个品种,数据来源为中国种业大数据平台中河北省每年审定的小麦品种目录。将审定的冬小麦分为冀中南和冀中北两个麦区,分别为253 个和92 个。每个品种的单产产量为该品种进行区域试验的产量表现的平均值,其农艺性状为中国种业大数据平台中审定的该品种的特征特性。

1.2 数据处理

运用Microsoft Excel 和IBM SPSS Statistics 25 对数据进行统计分析,主要对小麦品种农艺性状中的株高、亩穗数、穗粒数、千粒重以及产量表现进行对比分析。

2.结果与分析

2.1 产量表现及主要性状分析

2.1.1 产量表现的分析

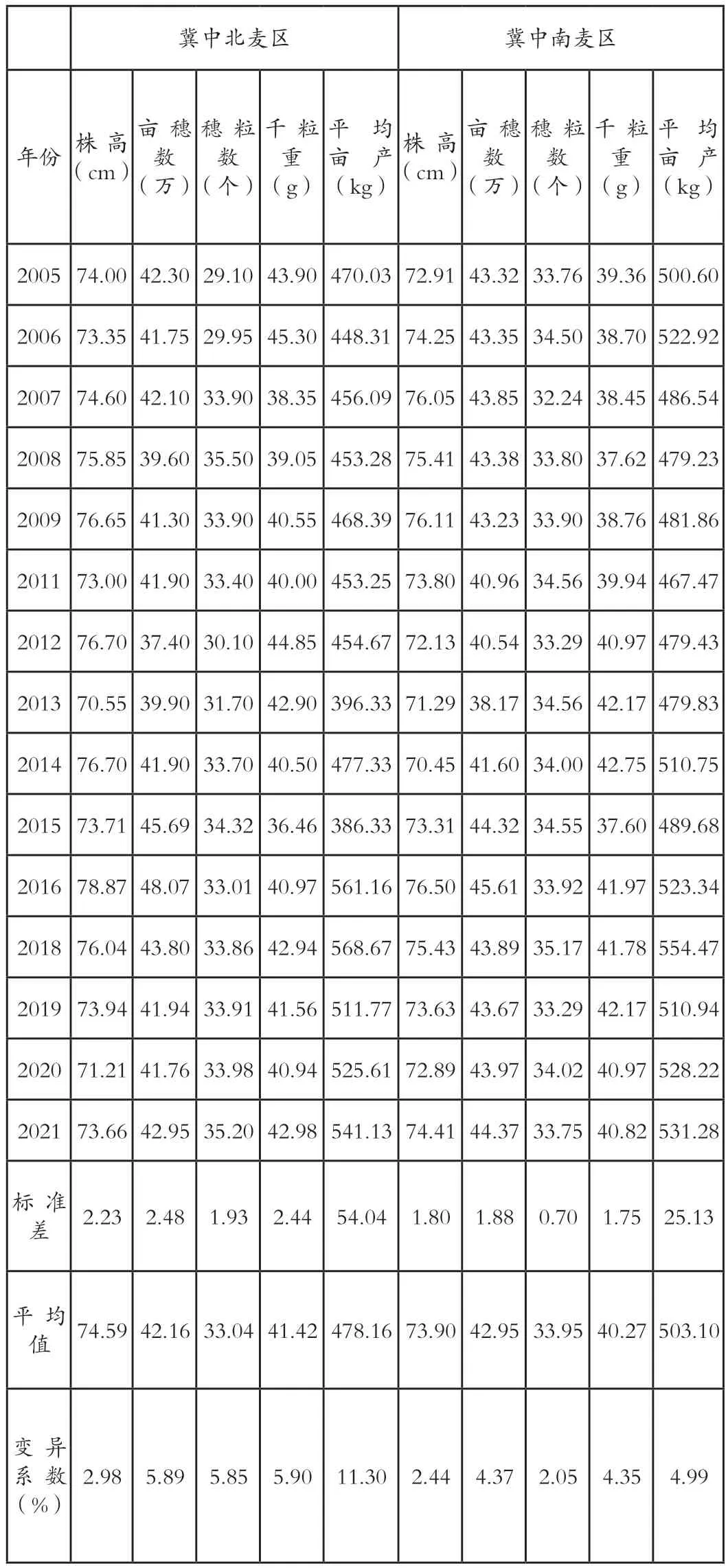

根据表1 中的数据,可以得到:2005—2021 年河北省审定的冬小麦品种的产量整体呈波动上升态势,冀中北麦区小麦品种平均亩产为478.16kg 比冀中南麦区低24.94kg,以2018 年的产量为最高,分别为冀中北麦区568.67kg/亩、冀中南麦区554.47kg/亩,冀中北麦区以2015 年的产量386.33kg/亩为最低,冀中南麦区以2011 年的产量467.47kg/亩为最低,冀中北冬小麦品种的产量变异系数大于冀中南麦区品种。表明目前河北省已审定的冬小麦品种中,冀中北麦区品种产量的年度间变化大于冀中南麦区品种,而在同一年份中冀中北和冀中南麦区品种的产量动态变化不一致,分析认为这与品种间的农艺性状差异相关。

2.1.2 主要产量性状的分析

依据表1 可以看出,冀中北和冀中南麦区品种的各个主要产量因素在年度间的变化不尽相同,冀中北麦区冬小麦品种主要产量因素的变异系数大小顺序为千粒重 > 亩穗数 > 穗粒数 > 株高,冀中南麦区冬小麦品种主要产量因素的变异系数大小顺序为亩穗数 > 千粒重 > 株高 > 穗粒数。分析认为气候环境对冀中北麦区品种的千粒重因素的影响最大、株高因素影响最小,对冀中南麦区品种的亩穗数因素影响最大、穗粒数因素影响最小,这样的结果表明河北省近18 年以来冀中北和冀中南麦区品种的演变过程是不相同的。在选育过程时,冀中北麦区品种对株高的选育效果相对较好、对千粒重的选育效果相对较差,冀中南麦区品种对穗粒数的选育效果相对较好、对亩穗数的选育效果相对较差。当然,在小麦生产过程中,可以通过更新耕作栽培技术来改变冀中北麦区品种的千粒重和冀中南麦区品种的亩穗数来实现增加产量的目的。

表1 2005—2021年河北省审定冬小麦品种的产量及产量构成

2.2 主要产量因素间的相关性分析

2.2.1 产量与产量因素的相关分析

依据表2 中经过IBM SPSS Statistics 25 的相关性分析得到的数据,可以看出冀中北麦区冬小麦品种各主要产量因素与产量的相关顺序为穗粒数 > 千粒重 > 亩穗数 > 株高,产量三因素中以穗粒数与产量之间的相关系数为最大,其次是千粒重和亩穗数,株高与产量间的相关度最小。而在冀中南麦区冬小麦品种中,各主要产量因素与产量的相关顺序为亩穗数 > 穗粒数 > 千粒重 > 株高,产量三因素中以亩穗数与产量之间的相关系数为最大,其次是穗粒数和千粒重,株高与产量间的相关度最小。对比可以得出,冀中北麦区和冀中南麦区审定的冬小麦品种,其主要产量因素与产量之间的相关程度的影响顺序是不一致的,这也说明气候环境的不同对小麦生长的影响很大,所以在小麦品种的选育过程中要充分考虑气候环境对小麦的影响,选育出适合区域种植的小麦品种,以达到安全、高产的目标。

2.2.2 主要产量因素间的相关分析

由表2 可以知道,2005—2021 年河北省审定的冀中北麦区冬小麦品种株高与亩穗数和千粒重呈正相关,与穗粒数呈负相关;冀中南麦区冬小麦品种株高与亩穗数和穗粒数呈正相关,与千粒重相关系数为0 。产量三因素之间,冀中北麦区亩穗数与穗粒数呈正相关、与千粒重呈负相关,穗粒数与千粒重呈负相关;冀中南麦区亩穗数与穗粒数和千粒重均呈负相关,穗粒数与千粒重呈正相关;且在两个麦区中,正相关关系均不显著,而负相关关系却都达到显著水平。这说明产量三因素之间是此消彼长的复杂相关关系,所以在今后的新品种选育过程中,要注重产量三要素之间的协调发展,不可顾此失彼。

表2 主要产量因素间的相关性

2.3 产量与主要产量因素之间的通径分析

通径分析反映的的是主要产量因素对平均亩产的作用路径和大小。由表3 可以得出,株高对2005—2021 年河北省审定的冀中北麦区和冀中南麦区冬小麦品种,直接贡献的系数不显著,不具有统计学意义,故舍去,不再讨论株高对产量的通径分析,而产量三因素对产量的直接通径系数均为正值,表明其对产量都有直接的正作用效果。其中冀中北麦区审定小麦品种的千粒重对其产量的直接贡献最大,亩穗数和穗粒数对千粒重都起到负作用效果;冀中南麦区冬小麦品种亩穗数对产量的直接贡献最大,穗粒数和千粒重对亩穗数均呈现的是负作用效果。两个麦区的产量三因素之间均为负作用效果,这表明产量三因素之间是相互消减、彼此影响,这与主要产量因素间的相关分析基本吻合。

表3 产量与主要产量因素之间的通径分析

3.小结与讨论

本论文经过数据整理、分析、研究表明:河北省2005—2021年冀中北和冀中南麦区审定小麦品种的演变过程是不相同的。冀中北麦区冬小麦品种主要产量因素的变异系数大小顺序为千粒重 > 亩穗数 > 穗粒数 > 株高,冀中南麦区冬小麦品种主要产量因素的变异系数大小顺序为亩穗数 > 千粒重 > 株高 > 穗粒数。说明在选育过程中,冀中北麦区品种对株高的选育效果相对较好、对千粒重的选育效果相对较差,冀中南麦区品种对穗粒数的选育效果相对较好、对亩穗数的选育效果相对较差。可以在小麦生产过程中,通过更新耕作栽培技术来改变冀中北麦区品种的千粒重和冀中南麦区品种的亩穗数来实现增加产量的目的。产量结果表明,近20 年以来河北省审定的冬小麦品种的产量整体呈波动上升态势,但是并没有跨越性的增产表现。这样结果,分析认为是近年来河北省冬小麦新品种间同质化严重造成的,小麦选育从业者应该扩大品种丰富度,选择骨干亲本相远的品种,来进行杂交培育,从而使同质化严重的现象达到有效的改善。

在相关分析中,冀中北麦区冬小麦品种各主要产量因素与产量的相关顺序为穗粒数 > 千粒重 > 亩穗数 > 株高,以穗粒数与产量之间的相关系数为最大;冀中南麦区的相关顺序则为亩穗数 > 穗粒数 > 千粒重 > 株高,亩穗数与产量之间的相关系数是最大的。这表明,冀中北麦区和冀中南麦区在小麦品种选育以及栽培时,要区别对待,不可一概而论。在冀中北麦区冬小麦品种选育过程中,由于穗粒数的变异系数最大,故可以通过提高穗粒数和亩穗数来提高单产;而冀中南麦区,其亩穗数的变异系数最大,所以可以通过提高亩穗数和株高以达到提高产量的目的。但,要注意的是在冀中北麦区千粒重和株高与穗粒数呈现负相关效果,冀中南麦区中穗粒数和千粒重与亩穗数呈负相关的关系,这说明主要产量因素之间是相互依从、又彼此制约的复杂关系,所以,在小麦新品种选育时,也要注意株高、亩穗数、穗粒数、千粒重之间的协调发展。

在通径分析中,产量三因素对产量的直接通径系数均为正值,表明其对产量都有直接的正作用效果,其中冀中北麦区审定小麦品种的千粒重对其产量的直接贡献最大,冀中南麦区冬小麦品种亩穗数对产量的直接贡献最大。但是冀中北和冀中南麦区的产量三因素之间均为负作用效果,表现出来的是消减作用。如何实现产量三因素的和谐发展,这可能需要小麦新品种选育工作者的长期研究实验,才能够收获成果。