重庆市县域乡村性空间分异及其影响因素*

2022-12-06何志明金贤锋王昌博

陈 棋,李 静,何志明,金贤锋,王昌博

(重庆市地理信息和遥感应用中心,重庆 401120)

0 引言

乡村,指城市以外的广阔地域,在文化景观、社会功能和经济活动方面均具有一定独特性[1]。受到快速工业化、城镇化等多重压力,城乡界限逐渐模糊,乡村地域的功能和结构发生了深刻变化[1]。为了准确刻画乡村发展状态,揭示乡村地域与城市地域的互动过程,反映乡村对于新型城镇化的响应,较多学者使用“乡村性(Rurality)”这个综合指标进行衡量。作为区域发展的重要组成,乡村地域在加速推进的城镇化进程中应该予以平等的关注[2]。

国外较早开展乡村性相关研究,1977年国外学者Cloke在辨析城市与乡村概念基础上,首次用乡村性指数对英格兰和威尔士地区的乡村性进行了度量[3]。Woods[4]在对乡村性的概念进行辨析的基础上,强调乡村性应该同时兼顾物质和精神层面的分析。国内学者张小林在1998年首次将乡村性这一概念引介进地理学[5],同时指出乡村性的判定应该以城乡一体为基础,参照城市判断区域内乡村性的强弱,并构建了乡村性研究框架。此后国内乡村性的研究逐渐增多,相关乡村性评价没有将城市和乡村置于对立的两面,认为乡村性的弱强反映了乡村地域受到外部影响的响应快慢,文章认同该观点。学者多将研究重点集中在乡村性强弱评价[6-8]、空间分异[9-13]、乡村类型划分[12,14-16]等方面,县域[11,12,16]尺度的乡村性研究主要通过综合指标评价[7,17]或土地利用变化[18,19]来衡量乡村性,而村镇尺度[20-22]的乡村性评价主要采用问卷或访谈数据方式。龙花楼[7]等在界定乡村发展类型的基础上,基于乡村对社会发展的功能构建了乡村性指数,并对沿海地区不同类型乡村发展进行了评价。李智[23]等以村域尺度为研究对象,从土地利用、人口聚落、产业结构、城乡联系等维度进行乡村性测算。

西部大开发以来,重庆市城镇化进程加快,但受自然条件影响,县域发展水平差异较大,具有大城市、大农村、大山区、大库区并存的特点。既有重庆市乡村性研究集中在三峡库区或单独的县(区)[24-26],总结了部分地区的乡村性时空演变及其驱动要素,但针对重庆市长时间序列的乡村性空间异质性及演变、驱动因素和机理探讨的研究相对较少。为了深入理解重庆市城乡关系及其互动过程,做好全国统筹城乡综合配套改革试验区的示范作用,同时为高效开展乡村振兴工作提供有益政策建议,文章对重庆市进行乡村性及其形成机理进行探索。鉴于乡村与城市发展的相互关联性,乡村界限的模糊性和要素的流动性,以及数据的准确性和可获取性,以县域尺度开展研究。

1 数据来源与研究方法

1.1 数据来源与研究区概况

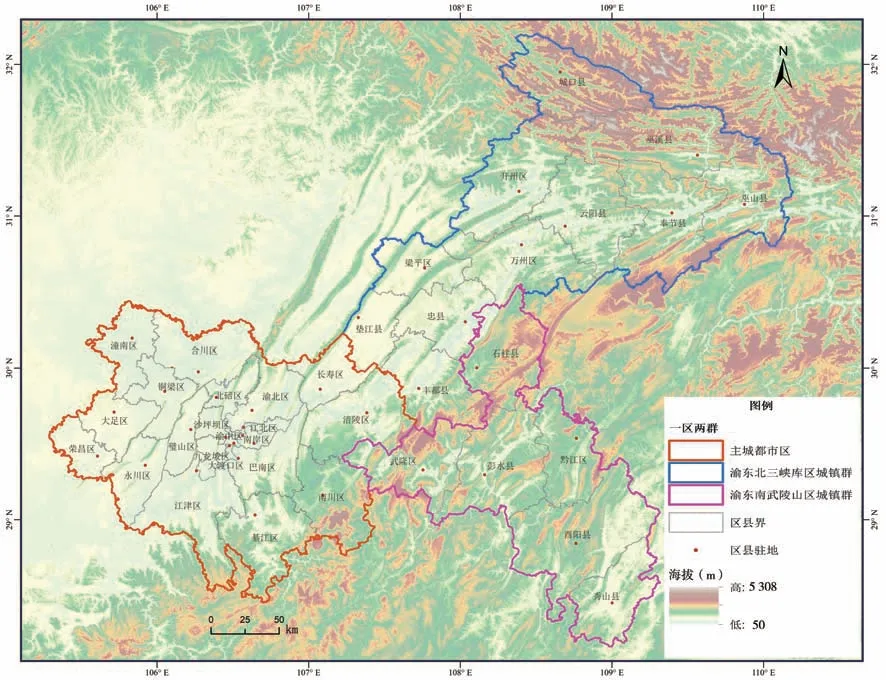

行政区划数据以2019年为准,其余年份进行相应调整(图1)。截止2019年末,重庆市下辖26个区、8个县和4个自治县。渝中区、大渡口区、九龙坡区、沙坪坝区、江北区和南岸区等6个区城镇率较高,且2000年与2005年常住乡村人口数据缺失,予以剔除,最终确定32个县(区)为研究对象。其中,主城都市区15个县(区),渝东北三峡库区城镇群(简称渝东北,下同)11个县(区),渝东南武陵山区城镇群(简称渝东南,下同)6个县(区)。社会经济数据来源为《重庆市统计年鉴》,异常值利用相邻年份进行平滑处理。鉴于5年计划在地区发展中的重要意义,以5年为时间断面进行乡村性测算。2000年重庆市常住人口2 848.82万人,其中乡村人口1 835.94万人;2019年末,常住人口3 124.32万人,其中乡村人口1 037.33万人。研究时段内,乡村人口减少765.74万人,重庆市乡村人口占比由64.4%降低至33.2%。

图1 重庆市“一区两群”分区

1.2 研究方法

(1)乡村性测度。城市和乡村并非对立的两面,两者相互影响,城市化的影响越大,乡村性则越弱,反之亦然。对于乡村性的测度强调乡村本身的变化和与受城市影响的程度,依据系统性、实用性和可对比性等原则,参考相关研究成果[6,11,17,27,28],围绕“人口—土地—产业”3个维度选择6项指标构建乡村性指数。其中,正向指标分别为乡村人口比重、乡村人口变化率、粮食播种面积变化率和第一产业产值比重,其值越高,表明乡村性越强;负向指标分别为农业土地生产率和农业劳动生产率,反映社会变迁对乡村性的影响以及县域的农业经营模式、集约化和现代化水平,其值越低,表明乡村性越强。“人”是乡村性的本源,故在指标重要性方面予以倾斜,各项指标权重通过AHP(层次分析法)计算得出,各层级指标均通过一致性检验(CR<0.00)。

利用极大值法进行数据的标准化无量纲处理[17]。乡村性指数(RI)计算公式为:

式(1)中,RIm,j为m年份的j县(区)的乡村性指数;Wmi为m年中的第i项指标的权重值;X"ij为第j县(区)的第i项指标利用极大值法标准化处理后的数值;n为i指标的总个数。X1、X4、X5、X6使用研究断面末期对应值,X2、X3为研究断面的初期和末期值之差,2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2019年的县域乡村性指数分别简写为RI05、RI10、RI15和RI19。

表1 乡村性评价指标及权重

(2)探测性空间分析。空间自相关[29]是检验某一要素属性值与其相邻空间要素的属性值是否显著关联的重要指标。利用莫兰指数描述研究单元观测值的整体集聚或分散的态势,利用热点分析衡量空间单元属性与周围单元的相近或相异程度。

(3)地理探测分析。地理探测器[30]是一种探索空间分异性的工具,能较好地分析小样本数据的分异机制,各因子的地理探测值用q表示,公式为:

式(2)中,q为探测因子的决定力大小,q∈[0,1],q越大,则X与县域乡村性的空间一致性越强;N、σ²为样本总单元数和方差,Nh、σ²h为分层h的单元数和方差。

2 重庆市县域乡村性的时空格局演变

2.1 乡村性数理特征描述

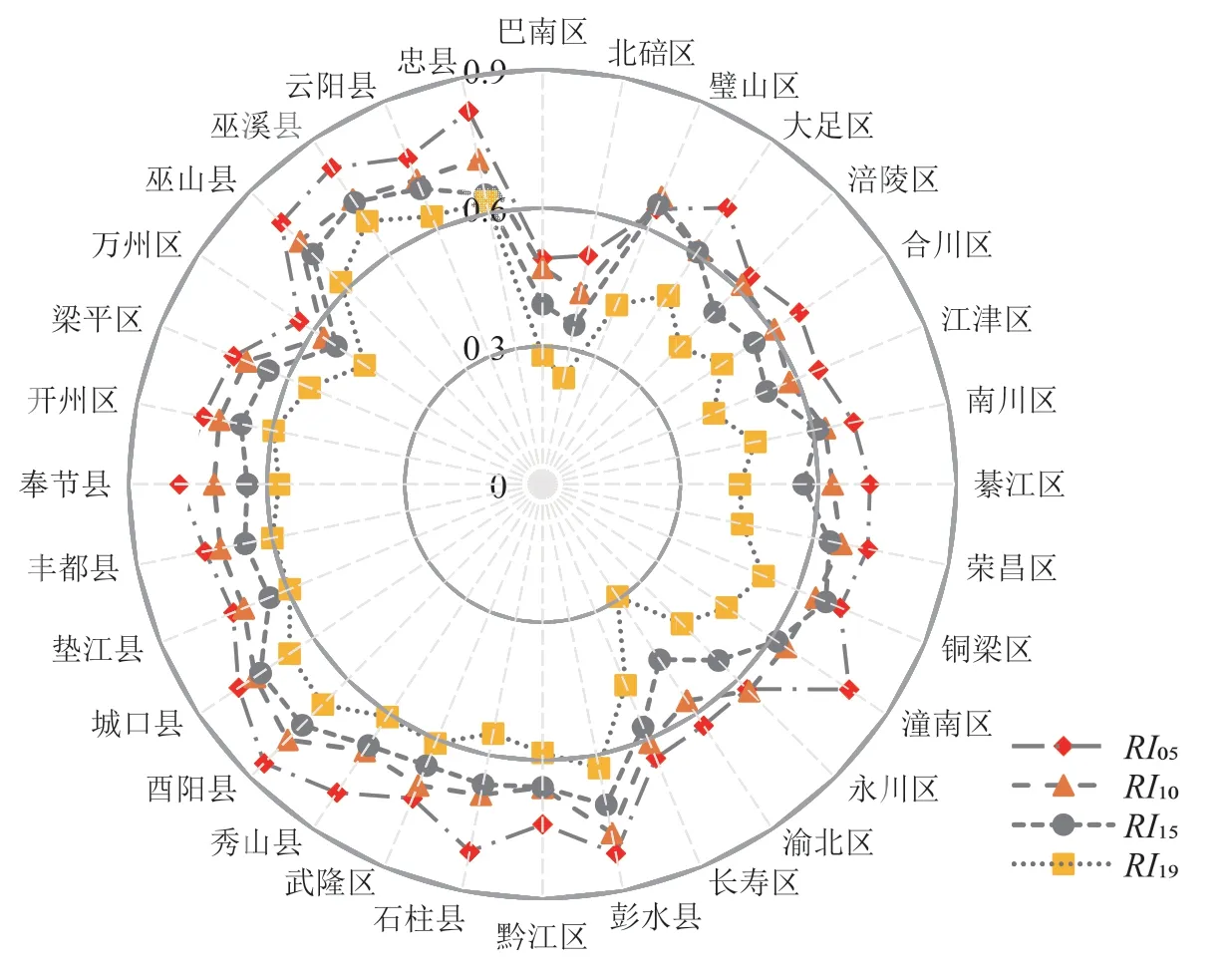

重庆市县域乡村性逐渐减弱,均值逐渐变小(图2)。4个研究时段的均值依次为0.719 4、0.659 1、0.616 0和0.516 3,较上一研究时段分别减少0.060 3、0.043 1和0.099 7,乡村性减弱趋势先慢后快。研究时段内,重庆市乡村性最强值为0.856 6,属于酉阳县(RI05),乡村性最弱值为0.235 2,属于北碚区(RI19)。至2019年,渝北区、北碚区和巴南区乡村性均低于0.30。乡村性存在区间性平滑减弱趋势,极大值、极小值和均值的多元线性拟合系数分别为-0.055、-0.084和-0.065,极小值减小速度较快,极大值减小速度相比前者稍慢,乡村性指数的极化问题凸显。

图2 重庆市县域乡村性雷达演变

重庆市县域乡村性内部极化效应存在,极差、标准差和变异系数均逐渐增大,呈现出波动增强趋势(表2)。4个研究时段的极差依次为0.365 9、0.360 8、0.387 1和0.451 6,相邻研究时段的极大值的减小值介于0.05~0.07,减小趋势稳定。变异系数均介于0.10~0.30,分别为0.123 2、0.122 8、0.151 8和0.224 6,属于弱变异[29]水平,表现出波动变大规律。峰度值集中在3左右,表现为峰状,乡村性在某个范围内表现出统计学上的聚集;偏度值均小于0,表明乡村性均值小于众数,弱乡村性县(区)的乡村性指数离散且差异相对较大。

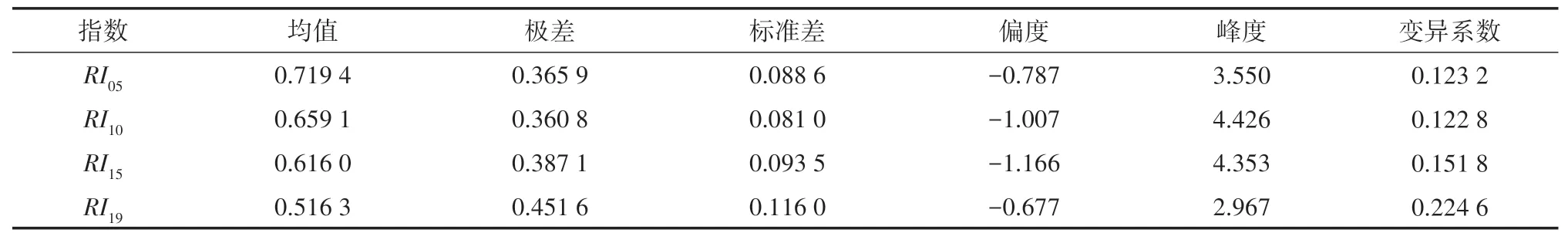

表2 2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2019年重庆市县域乡村性指数的数理统计

不同分区测度下,乡村性均呈现波动减少特征,且分区内部极化效应逐渐增强(表3)。主城都市区的乡村性减弱最快,渝东南次之,渝东北最慢,4个研究时段的乡村性均值累计减少值依次为0.239 2、0.185 5和0.163 3。4个研究时段内,主城都市区变异系分别为0.120 7、0.114 2、0.166 4和0.200 0,渝东北变异系数分别为0.072 0、0.068 3、0.083 4和0.098 5,渝东南变异系数分别为0.059 7、0.069 3、0.047 7和0.0692。主城都市区县(区)乡村性极化效应较为显著,渝东北和渝东南县(区)乡村性极化效应较弱,且维持在极弱变异水平。

表3 2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2019年重庆市县域不同分区测度下乡村性指数及其离散程度

2.2 乡村性时空格局演变特征

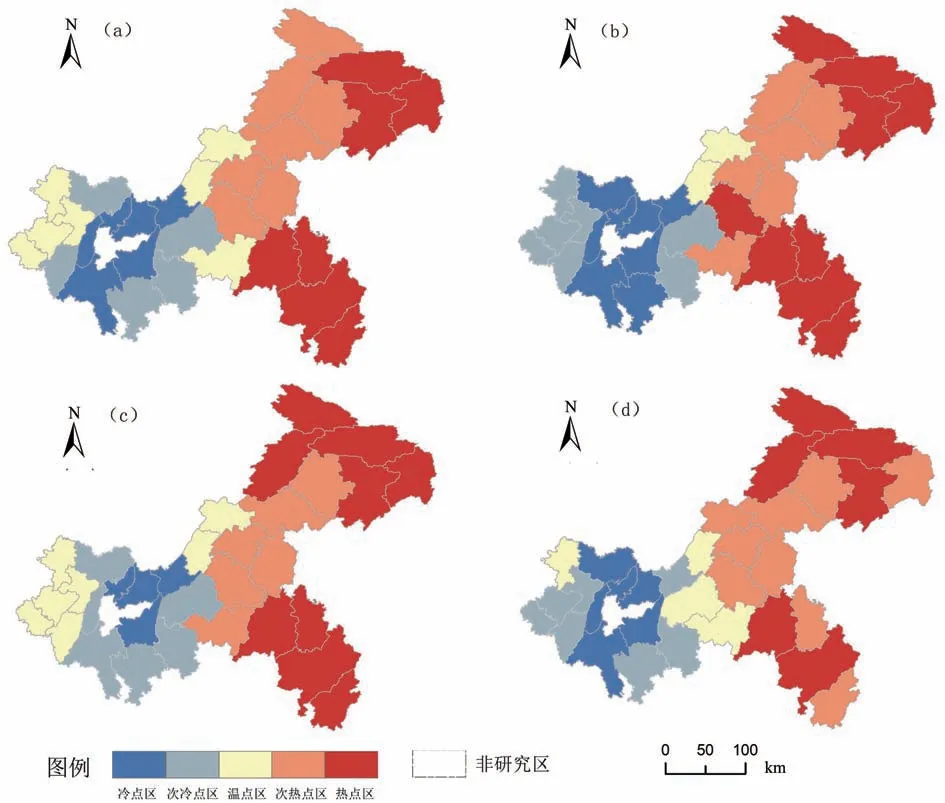

将乡村性指数进行空间化呈现,重庆市县域乡村性的圈层结构明显且较为稳定,市域的多圈层结构与区域性双圈层结构共存(图4)。多圈层结构包含32个研究县(区),主城都市区的北碚区、渝北区和巴南区的乡村性相对最弱,为内部圈层;其外围的主城都市区的其余县(区),组成了乡村性次弱圈层;最外围的渝东北与渝东南县(区)组成外部强乡村性圈层。主城都市区、渝东北和渝东南的双圈层结构同时存在。主城都市区的内部圈层和外部圈层,与32个研究单元的内部圈层和次弱圈层范围一致;渝东北的万州区乡村性较弱,为内部核心,其余10个县(区)组成了较强的乡村性外部圈层;渝东南的黔江区乡村性较弱,为内部核心,其余5个县(区)组成了较强的乡村性外部圈层。

图3 2000—2005年(a)、2005—2010年(b)、2010—2015年(c)、2015—2019年(d)重庆市县域乡村性空间分异

图4 2000—2005年(a)、2005—2010年(b)、2010—2015年(c)、2015—2019年(d)重庆市县域乡村性冷热点分布

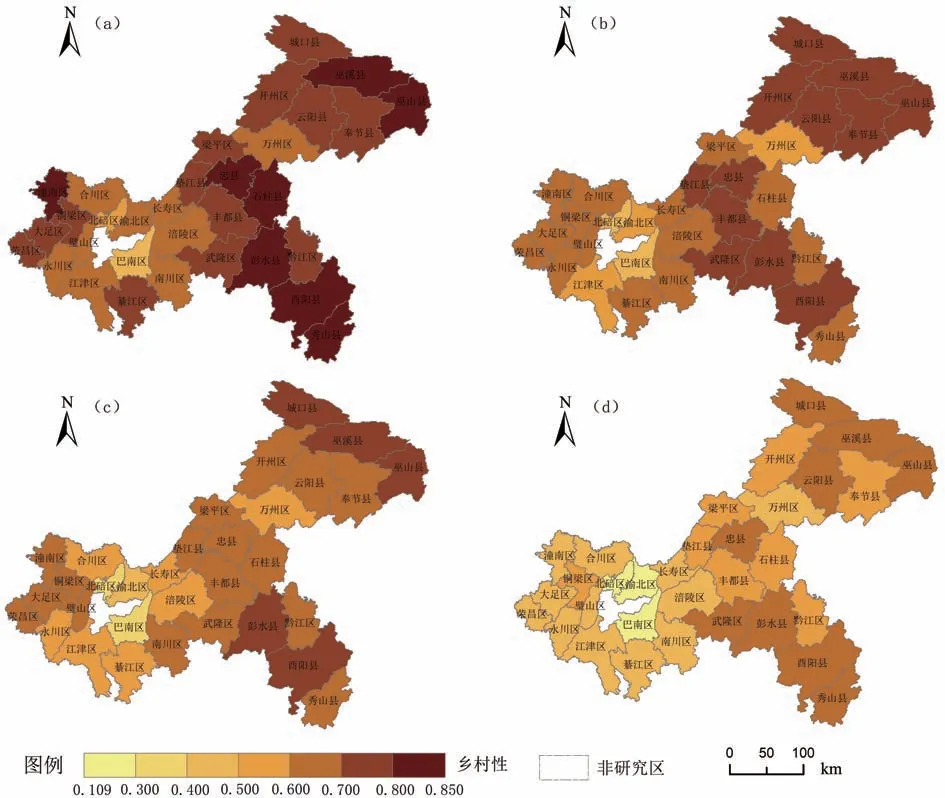

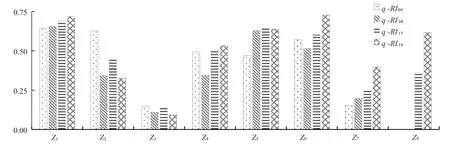

对重庆市乡村性的格局进一步利用探索性空间分析进行验证,识别出重庆市乡村性的热点区和冷点区的变化规律。从全局自相关看,重庆市县域乡村性指数的集聚特征显著(表4),全局莫兰指数呈现倒U型特征,2000—2005年和2015—2019年乡村性集聚性较强,莫兰指数值均于0.65;2005—2010年和2010—2015年乡村性的集聚相对较弱,莫兰指数值低于0.50,但整体结果仍表现为强空间集聚(表4)。Z-Score的绝对值大于2.58,P-Value均小于0.01,4个研究时段致信区间均达到99%。

表4 2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2019年重庆县域乡村指数采聚全局自相关分析

重庆市乡村性集聚效应显著,乡村性冷点与热点区域相对稳定(图5)。热点和次热点区域均集中在渝东南和渝东北的县(区),而冷点和次冷点区域则集中在主城都市区的县(区),温点区的空间波动较大,位于主城都市区。4个研究时段均为热点区的县(区)为彭水县、酉阳县、奉节县和巫溪县,均为冷点区的县(区)为巴南区、渝北区、北碚区。

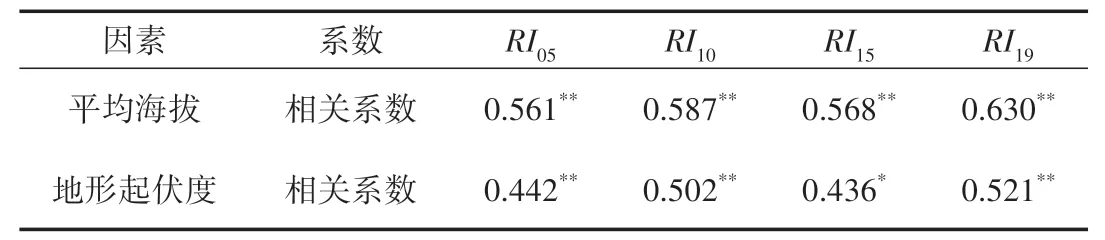

图5 2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年、2015—2019年重庆市县域乡村性因子探测q值

3 县域乡村性格局演变的影响要素

乡村性受到经济、社会等多要素的影响,具有复杂性[27]。该文在参考相关文献[6,11,13,17]的基础上,将影响重庆市乡村性分异的影响因素初步归纳为自然环境因素、区位因素、社会经济因素和政策因素。

3.1 自然环境因素

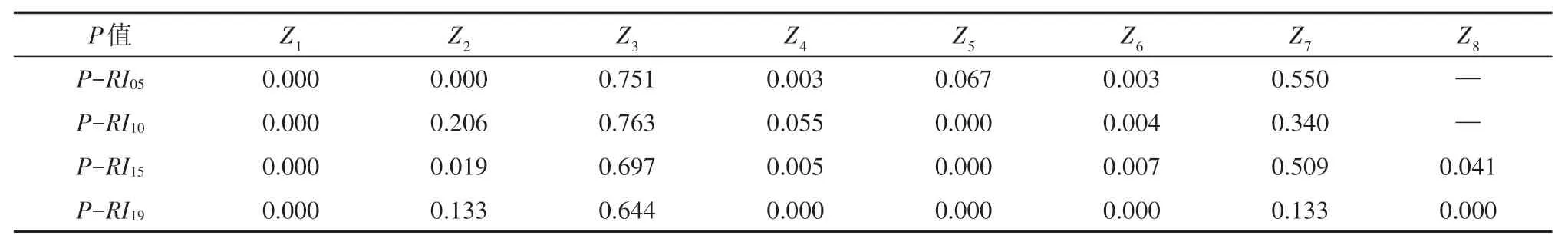

重庆市自然地理条件差异较大,自西向东主要地貌类型依次为方山丘陵区、平行岭谷区和盆周山地区。原始土地的可开发利用水平应为方山丘陵区最佳、平行岭谷区次之、盆周山区最差的格局,假设无外力干预,随着时间的推移,乡村性可能呈现方山丘陵区弱于平行岭谷区弱于盆周山区的基本规律。利用1∶10 000数字高程模型对研究单元的平均海拔和地形起伏度进行统计,并与乡村性指数进行相关性分析(表5)。

表5 2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2019年重庆县域乡村性指数与自然环境因素相关性

受到研究尺度影响,乡村性的现实空间强弱分异格局与基础地形地貌分析结果存在一定差异,但整体较为一致,表现为显著正相关。主城都市区(包含方山丘陵区和部分平行岭谷区)的平均海拔约为482m,地形起伏度均值约1 086m,4个研究时段的乡村性指数均值0.464,乡村性较弱,为乡村性冷点区域。渝东北(包含部分平行岭谷区和盆周山地区)的平均海拔871m,地形起伏度均值约1 871m,4个研究时段的乡村性指数均值0.685。渝东南(包含部分平行岭谷区和盆周山地区)857m,地形起伏度均值约1 679m,4个研究时段的乡村性指数均值0.706。渝东北和渝东南均属于乡村性热点区域,乡村性均较强。其中,城口县、巫溪县、巫山县、酉阳县和秀山县等典型盆周山地区的县,平均海拔超1 000m,地形起伏度超1 500m,4个研究时段的乡村性均值0.76,为乡村性热点区域。

表6 2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2019年重庆县域4个研究时段的乡村性指数的地理探测P值

3.2 区位因素

区位,表示的是事物的位置及该事物与其他事物联系。在无强政策干预情况下,区位因子较为稳定。区位优势可以转化为社会经济优势,加速城镇化进程,使得相关县(区)的乡村性处于较弱水平;而区位条件较差的县(区),传统农业仍占据较大比例,乡村性处于较强水平。

受到重庆市山水格局与历史发展影响,研究单元的区位条件呈现以渝中半岛向外围逐渐减弱的规律。中心城区作为重庆市发展的重点区域,区位条件最好,对外界变化的响应最快,农村产业结构调整加快,传统的粮食种植业占比逐渐较低,乡村性整体较弱。2005年巴南区粮食作物和经济作物占地比为57.2∶42.8,2019年粮食作物和经济作物占地比调整为44.3∶55.7,粮食作物占地比例降低了13个百分点。而主城都市区其他县(区)紧邻中心城区,区位条件次之,在承接工业转移方面意义重大,这些县(区)的二三产业的占比较高,同时也是重庆市重要的蔬菜产地,乡村性处于中等水平。渝东北和渝东南距主城九区较远,区位条件相对较差,可获得的资源相对较少,对外界变化响应最慢,乡村性处在较强水平。万州区和黔江区作为区域性发展核心,区位条件优于周边县(区),乡村性稍弱。位于渝东北的城口县,是重庆市截止2020年唯一1个未通高速的县,区位优势较差,多研究时段均处于强乡村性水平。同时,受到成渝一体化持续影响,主城都市区部分区的区位优势在仍会进一步加强,其乡村性的减弱趋势可能会变快,乡村性内部变异程度可能会进一步变大。

3.3 社会经济因素

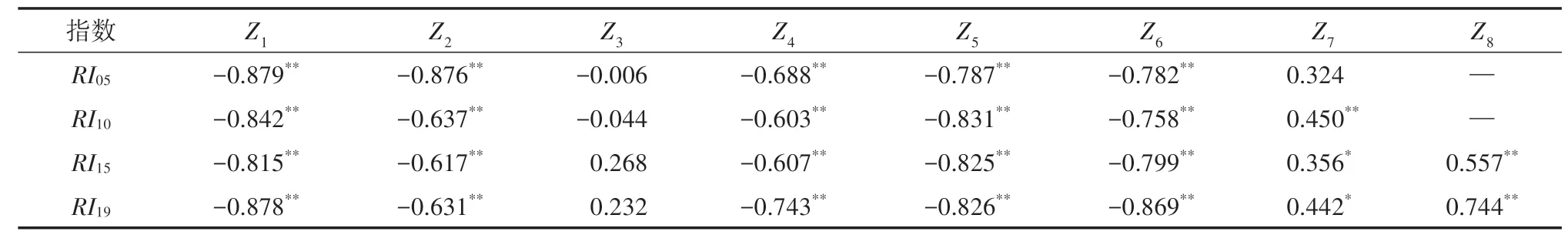

社会经济的发展对乡村产生“推—拉”效应,乡村性指数与社会经济要素的空间一致性较强。以经济发展、产业结构、资产投资、社会消费表征对乡村性变化的外部拉力,以农民收入、消费支出占比和城乡差异表征乡村性变化的内生推力,以此构建影响乡村性的社会经济模型。被解释变量为乡村性指数RI,预设解释变量共8个,均为各研究时段初期统计值。以人均GDP(Z1)反映经济发展水平,以第二、第三产业占比(Z2、Z3)反映产业结构调整,以人均固定资产投资(Z4)反映投资力度,以人均社会消费品零售总额(Z5)反映消费活力,以农民人均纯收入(Z6)农民的生活现状,以农民人均生活消费支出占农民人均纯收入的比值(Z7)反映县(区)农民的生活压力,以城乡居民收入比(Z8)反映农民的生活响应。对因子进行离散化处理并进行因子探测分析,地理探测结果表明,仅Z3和Z7因子在4个研究时段均未通过0.05显著性检验,其余6个因子的显著性水平检验结果较优。

因子决定力的地理探测均值由大到小依次为Z1、Z6、Z5、Z8、Z4、Z2。人均GDP(Z1)和农民人均纯收入(Z6)与乡村性分异格局的一致性最高,均值分别为0.676 7和0.604 2。人均社会消费品零售总额(Z5)和城乡居民收入比(Z8)与乡村性分异格局的一致性较好,均值分别为0.595 4和0.488 3。第二产业占比(Z2)和人均固定资产投资(Z4)与乡村性分异格局的一致性中等,均值分别为0.436 2和0.468 9。相比其余因子决定力的持续稳定或逐渐增强趋势,工业化对乡村性的决定力正在逐渐减弱,可能原因是产业进园区政策的推进和主城都市区在承接产业转移方面作用的持续加强,使得渝东北和渝东南地区较少的受到了工业化的影响,乡村性仍维持在较强水平。国家级开发区、省级开发区与乡村性指数均呈现出“一区两群”尺度上的空间异质性,2020年重庆市国家级开发区共9个,其中8个位于乡村性更低的主城都市区;主城都市区、渝东北和渝东南的省级开发区面积面积分别为376.7 km2、63.1 km2和28.0 km2,呈现出乡村性指数大小与省级开发区面积异质的空间特征。

表7 2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2019年重庆县域乡村性指数与社会经济因子的相关性

Z3的地理探测P值和相关性检验结果均较不理想,予以剔除,将剩余因子进行回归拟合,回归结果见表8。需要说明的是,社会经济因子之间(如Z1与Z6)存在一定关联性,但鉴于各因子反映问题的侧重点差异,相关指标予以保留,以体现县域整体或乡村地区的社会经济发展对乡村性的影响及“推—拉”作用。

表8 2000—2005年、2005—2010年、2010—2015年和2015—2019年重庆县域乡村性指数与社会经济因子的回归拟合的标准系数

回归拟合与相关性分析结果表明,人均GDP(Z1)、人均社会消费品零售总额(Z5)、农民人均纯收入(Z6)和城乡居民收入比(Z8)对乡村性的影响力较大且相对稳定。伴随地区资本、资源的集聚,城镇化进程加速,地区消费活力增强,使得地区人均GDP逐渐增加。与此相对,以粮食种植业为主的传统农业收入,已经难以满足农民逐渐增强的对美好生活的向往,加上城乡居民收入的较大差异,促使有产业结构调整条件的区域加速农业结构调整,增加对都市农业或休闲农业投入。在外部拉力和内生推力的双重驱动下,主城都市区的乡村性逐渐减弱。由于区位、投资成本和预期收益等要素的差异影响,渝东北和渝东南的县(区)在仍较难进行大范围、大规模的农业结构调整,乡村性仍将维持在较强水平。

3.4 政策因素

宏观政策对重庆市县域乡村性的空间分异产生持续影响。自2000年“西部大开发”战略实施以来,重庆市步入了发展快车道,发展初期资源向主城九区倾斜,其经济体量逐渐壮大,乡村性逐渐减弱,之后乡村性维持在较低水平。2010年《国务院关于中西部地区承接产业转移的指导意见》印发,重庆市主城都市区成为产业向西部转移的重要承接地,其产业结构调整和发展方式转变进程加速,主城都市区的弱乡村性格局进一步稳定。2016年国家批复同意《成渝城市群发展规划》,中央政治局审议通过《长江经济带发展规划纲要》,这些宏观政策也进一步强调了超大城市、特大城市在区域发展中的引领和带动作用,使得这些地区及邻接区县的乡村性持续减弱。

地区政策加快了乡村性格局的区域分化,农业主产区定位稳定了乡村性减弱过程,区域发展核心的政策倾斜加速了乡村性减弱。潼南区、开州区、梁平区、垫江区、丰都县和忠县均为重庆市重要的农产品主产区,其乡村性较周边县(区)处于较强水平。潼南区作为主城都市区内的农产品主产区,其工业化和城镇化会受到一定限制,4个研究时段乡村性均值0.59,约高于周边县(区)0.10。铜梁区、大足、荣昌区均为重要的粮油产区,南川区为重庆市市级田园综合体试点,这些县(区)的乡村性也相对较强。万州区、黔江区,作为区域性发展核心,政策会予以倾斜,虽然距离重庆市母城距离较远,但乡村性仍处于相对较低水平。特别是万州区,作为成渝城市群沿江城市带区域中心城市,达万城镇密集区中心城市,“一带一路”和长江经济带的重要节点城市,在下一个发展时段,其乡村性可能会加速减弱。

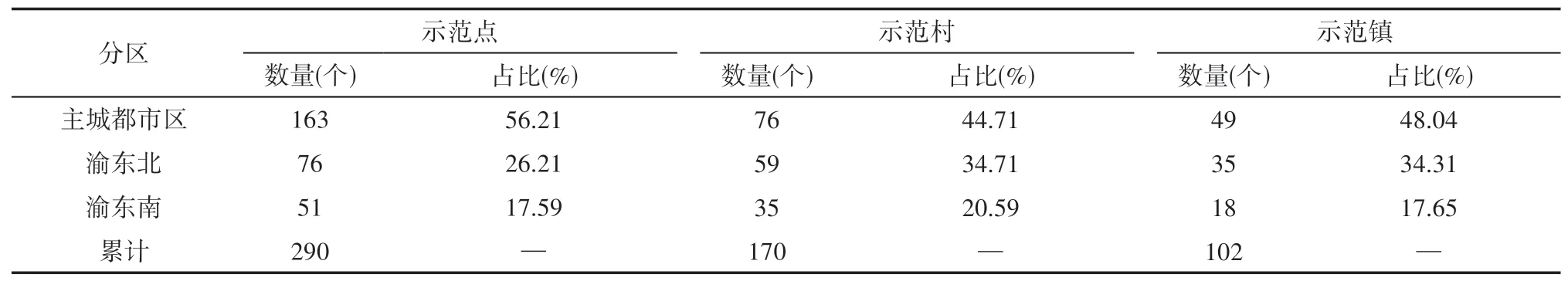

具体农业政策对农业产业支持力度加速农业现代化转型,降低了局部地区的乡村性。2019年重庆市发布了关于认定休闲农业与乡村旅游示范单位的通知,示范点、示范村和示范乡镇数量和比例见表9。主城都市区,具有成熟的客源市场、较高投资收益率等优势,受到了投资者和政策的青睐。以示范点为例,主城都市区内示范点数量163个,占比为56.21%,渝东北和渝东南内示范点数量分别为76个和51个,合计占比为43.79%。

表9 2019年市级休闲农业与乡村旅游示范点、示范村(社区)、示范乡镇数量

3.5 重庆市县域乡村性空间分异的形成机制

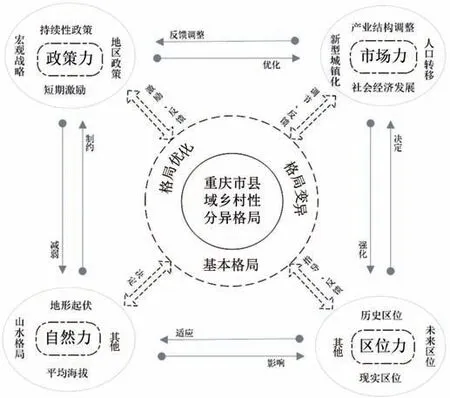

重庆市乡村性的空间分异的形成有较为深刻的历史和社会经济渊源,基于前文分析,将4类影响因素进一步抽象为自然力、区位力、市场力和行政力,4种力的交互作用形成了重庆市县域乡村性的分异格局。自然力主要为地形地貌因素,为人口集聚、流失的初始力,地形起伏较小的地区,其投资回报率更高,更容易受到开发投资者的青睐,乡村性减弱更快,形成了重庆市乡村性西弱东强的初始格局。区位力一定程度上受到历史发展的影响,在重庆市山水格局影响下,位于两江交汇的渝中半岛成为了重庆市的区位中心,位于渝中区外围的县(区)更容易受到涓滴效应影响,社会经济得以高速发展,乡村性快速减弱,加速了县域乡村性空间分异与圈层结构的形成。社会经济发展现状和反馈形成了市场力,市场力具有混杂性,表现为多种要素的推拉效应,形成了与社会经济发展水平较一致的乡村性强弱格局,对既有格局进行反馈与优化。行政力,表现为宏观、地区和具体政策,产生持续性或短期的政策影响,通过约束土地、资本、信息等要素的集聚,加速重庆市县域乡村性强弱分异格局形成。

4 结论与讨论

4.1 结论

以县域为基本研究单元,分析了2000年以来近20年重庆市县域乡村性的时空演变规律和集聚特征,并从自然力、区位力、市场力和政策力四个方面较为全面的探讨了其空间分异和空间圈层结构形成的原因。结论如下。

(1)2000年以来,重庆市县域乡村性逐渐减弱,西弱东强的整体格局稳定,强弱乡村性县(区)具有较强的空间集聚性。巴南区、渝北区和北碚区的乡村性较弱,巫溪县、城口县、彭水县、酉阳县等盆周山地县(区)的乡村性较强。冷热点分析结果稳定,弱乡村性县(区)集中在主城都市区,形成了乡村性的冷点(次冷点)区域;强乡村性县(区)集中在渝东北和渝东南,形成了乡村性的热点(次热点)区域。

(2)重庆市县域乡村性的空间极化效应明显,空间呈现为重庆市域的多圈层结构和区域性的双圈层结构。主城都市区的县(区)乡村性指数的极差、标准差均较大,而均值较小,内部的乡村性强弱分化明显;渝东北和渝东北的极差、标准差相对较小,而均值较大,其内部的强乡村性具有一致性。重庆市域的多圈层结构以北碚区、渝北区和巴南区为弱乡村性内部圈层,主城都市区其余县(区)为次弱乡村性的次级圈层,渝东北和渝东南县(区)共同构成了强乡村性的外部圈层。分区来看,主城都市区、渝东北和渝东南片区的经济发展核心为区域性的内层弱乡村性圈层,其余区县构成了较强乡村性外部圈层。主城都市区内部圈层为渝北区、巴南区和北碚区,渝东北和渝东南的内部圈层分别为万州区和黔江区。

(3)自然力、区位力、市场力和行政力4种力及其交互作用,形成了重庆市县域乡村性的空间分异格局。自然力影响工业化和城镇化布局,区位力受到历史发展的影响,空间上临近渝中半岛的县(区)容易受到涓滴效应,两种力决定了重庆市乡村性西弱东强的基础格局。市场力具有复杂性,表现为社会经济要素的耦合推拉,对既有乡村性强弱格局进行反馈、调节和优化。行政力,通过持续性和短期性政府行为对重庆市县域乡村性强弱分异格局进行优化和调整。

图6 重庆市县域乡村性空间分异的形成机制

4.2 讨论

重庆市具有大城市和大农村的特性,分析其乡村性的空间分异与形成机制,是城乡统筹与城乡融合发展的有益探索。文章的乡村性评价更加侧重传统种植业主导下的乡村性,但在乡村振兴背景下,如何在兼顾数据可获取性、乡村性本源的基础上构建新型乡村性指数,值得更多探讨。同时,地理学的尺度效应差异对乡村性评价结果的影响较大,即使在中等乡村性的荣昌区,其内部的乡镇同样会存在乡村性的强弱空间分异[24],文章仅以县域尺度来探讨乡村性的格局演变,进而反映重庆市整体的乡村性变化规律,存在一定局限性,但对揭示重庆市整体乡村性变化及其空间分异的形成机制具有一定现实意义。最后,县(区)传统乡村性的减弱是趋势,但这并不意味着这些正在减弱的乡村性是不能利用的,利用方式需要有所差异并进行适应性调整。而既有的市场主体投资行为较少属于“雪中送炭”,更多为“好上加好”。因此,在乡村振兴背景下,市场主体则需要把握如何在对强/较强乡村性县(区)开展综合利用的情况下尽可能减少对传统乡村性的消磨,同时增强对新型乡村性的利用;政府主体应当对强/较强乡村性县(区)给予更多关注,适当引导资金、技术向这些地域流动,积极利用市场主体既有的优秀模式,形成可推广复制的传统乡村性利用模式。