云南省不同季节马铃薯晚疫病发生流行及侵染规律

2022-12-05李亚红曹继芬周叆春王德海赵志坚

李亚红,霍 超,曹继芬,周叆春,陈 莹,张 君,王德海,赵志坚

(1.云南省植保植检站,昆明 650200;2.云南省农业科学院经济作物研究所,昆明 650205;3. 北京汇思君达科技有限公司,北京 100102)

【研究意义】马铃薯是全球第四大粮食作物,随着主粮化战略的实施,马铃薯已成为中国粮食增产潜力最高的作物之一。由晚疫病菌(Phytophthorainfestans)引起的马铃薯晚疫病是其安全生产的瓶颈因素,在中国颁布的《农作物病虫害防治条例》中被列为一类农作物病害,发病范围广,损失严重[1-2]。晚疫病的发生流行受降雨量、田间湿度和温度等气候因素影响较大。马铃薯晚疫病作为爆发性、流行性的作物病害,预测预报是防控的关键。【前人研究进展】为有效开展马铃薯晚疫病的预警和防治,目前国内外研发了20多种晚疫病预警模型[3-4]。目前使用较为广泛的CARAH模型是从比利时引进并本地数字化的晚疫病预警模型,该模型根据温度、湿度和降雨量,模拟晚疫病菌对马铃薯的侵染过程赋予积分绘制侵染曲线,预测中心病株出现时间,判定是否发生侵染以及侵染的严重程度[3]。黄冲等[5]对2010—2015年中国安装有晚疫病监测仪的马铃薯产区应用CARAH模型预测晚疫病的情况进行了评价,认为该模型能较准确地预测田间马铃薯晚疫病中心病株的出现时间,符合中国晚疫病流行规律。其他研究人员也报道了CARAH模型在甘肃、宁夏、青海、四川、重庆及贵州[6-13]等产区预测中心病株出现时间与田间基本一致,根据该模型的指导可以减少施药次数,防治效果显著。【本研究切入点】云南是中国具有代表性的马铃薯混作区,常年种植面积约60万hm2,种植面积和产量均居全国第3位。根据播种和收获时间差异,可划分为大春作、秋作和冬早春作马铃薯,具有周年生产的特点和优势。由于云南省马铃薯主栽品种晚疫病抗性较差,6—8月为传统雨季,晚疫病发生流行危害严重,常年损失30%~40%,严重年份损失80%以上甚至绝产。了解各季马铃薯晚疫病发生流行规律对于晚疫病的监测预警和科学防控至关重要,但目前对云南马铃薯晚疫病的发生流行、侵染循环和危害程度等缺乏深入的了解和认识。【拟解决的关键问题】本研究基于晚疫病CARAH预测模型,对2014—2019年云南省大春作、秋作和冬作马铃薯晚疫病发生流行规律进行系统分析,以期为云南省及中国其他同类型产区的马铃薯晚疫病监测预警和绿色防控提供科学参考。

1 材料与方法

1.1 数据收集

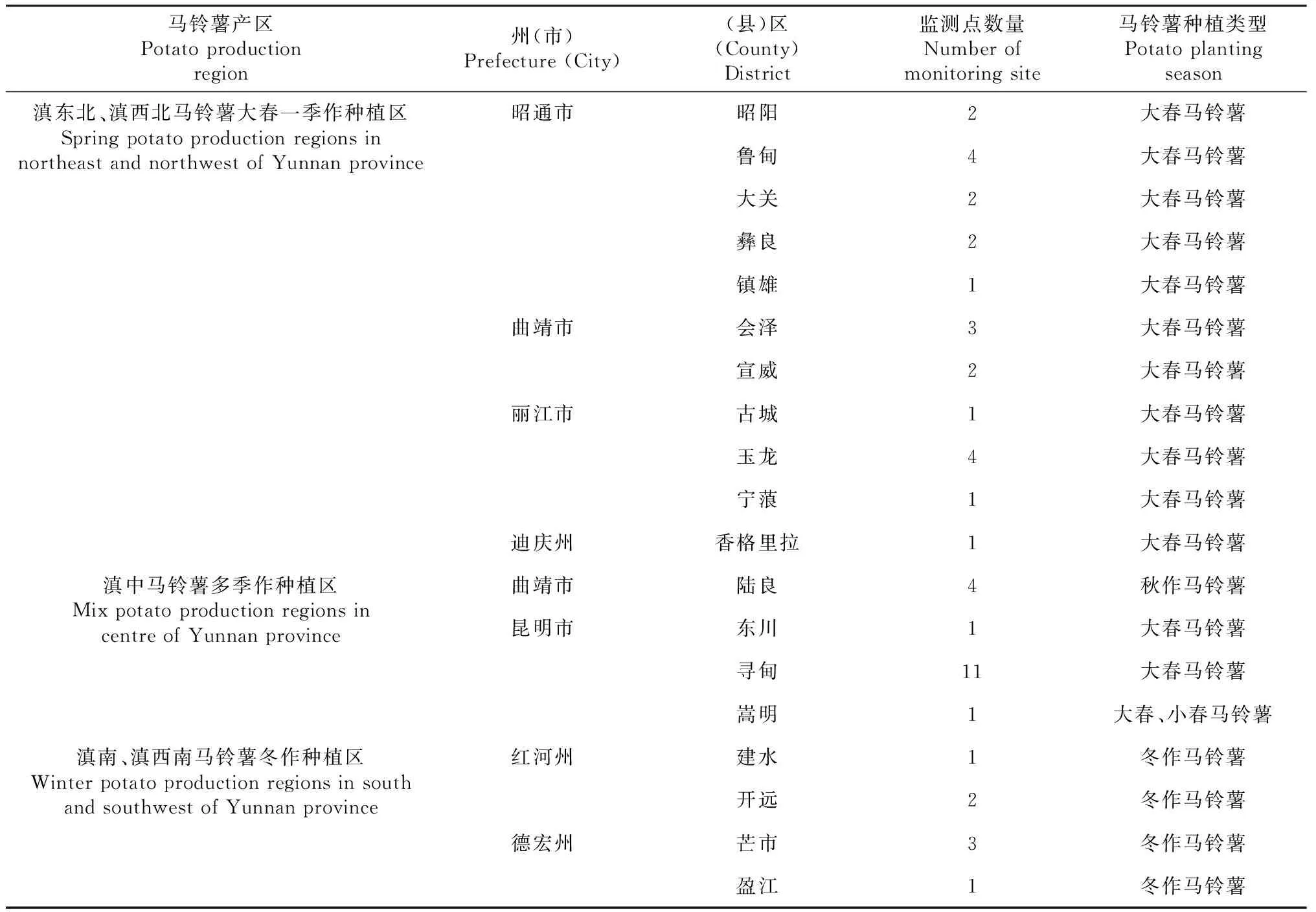

截至2019年底,云南省共安装有47台马铃薯晚疫病田间自动监测仪,分布于滇东北、滇西北马铃薯大春一季作种植区、滇中马铃薯多季作种植区、滇南马铃薯冬早春一季作种植区的20个(县)区,覆盖了云南马铃薯大部分主产区(表1)。基于互联网技术,监测仪每隔1 h可自动传送温度、湿度、降雨量等田间气候数据。根据已构建的云南省马铃薯晚疫病监测预警系统(http://yunnan.chinablight.org/yunnan),登录管理系统,下载2014—2019年云南省马铃薯晚疫病自动化监测站点的出苗期、收获期、温度、湿度、降雨量等数据,收集整理。

表1 截至2019年云南省马铃薯晚疫病田间监测点分布

1.2 CARAH模型的侵染周期计算

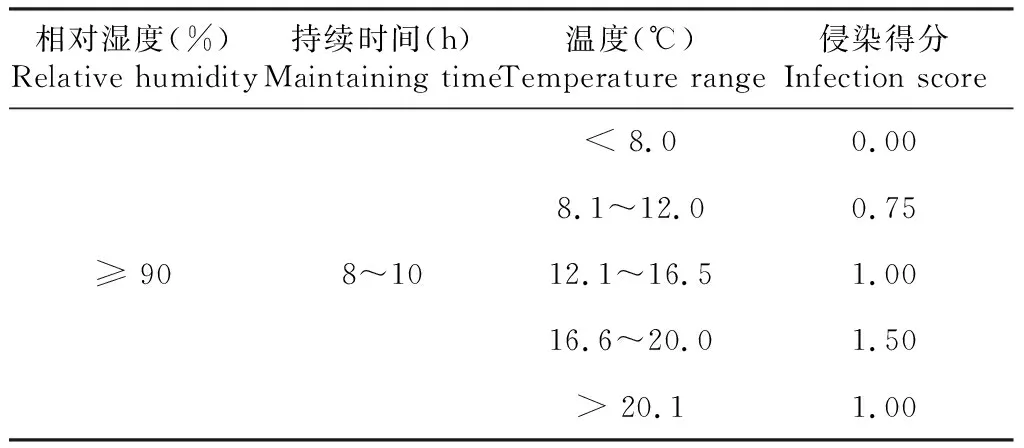

CARAH模型是中国从比利时引进的马铃薯晚疫病预测模型,是一个基于相对湿度、温度以及晚疫病菌侵染规律而进行预测预报的模型。根据该模型,晚疫病菌每个侵染循环需要获得7分才能完成孢子成熟、孢子萌发及新孢子侵染的过程。如果侵染曲线分值累加到7分,表明一次侵染循环结束。通过分析马铃薯植株在相对湿度90%以上持续时间和持续期间平均温度之间的关系,采用 Conce 方法计算侵染曲线得分(表2),计算公式为∑(Si)≥ 7(Si表示一次侵染循环开始后每天的得分)。CARAH模型预测的理论中心病株出现时间为晚疫病侵染发生第3代1次侵染[3,15]。

表2 CARAH模型侵染循环的Conce计分方法

1.3 数据统计与分析

对2014—2019年云南省马铃薯大春作产区、秋作产区、冬播或小春作产区的平均温度、相对湿度、降雨量和湿润期(相对湿度>90%且持续8~10 h)等进行分析,利用CARAH模型程序计算晚疫病侵染中心病株发生的理论时间、侵染代次、开始时间、结束时间及严重程度。

2 结果与分析

2.1 云南省大春马铃薯晚疫病发生流行规律

2.1.1 大春马铃薯生育期的温度和相对湿度 基于已建立的云南省马铃薯晚疫病监测预警系统,收集各产区马铃薯生育期的田间小气候数据,对2014—2019年云南大春一季作产区马铃薯出苗期至收获期内的温度和相对湿度统计分析结果显示,滇东北昭通产区马铃薯生育期平均温度约16 ℃,相对湿度较高,侵染次数较多,晚疫病偏重发生;其它产区平均温度14~20 ℃,有利于晚疫病发生流行,但是相对湿度较昭通产区低,达到湿润期的次数少,晚疫病侵染次数相对较少(图1)。

图1 2014—2019年云南省大春产区马铃薯生育期温度和相对湿度Fig.1 The temperature and relative humidity of spring potato production regions during 2014—2019 in Yunnan province

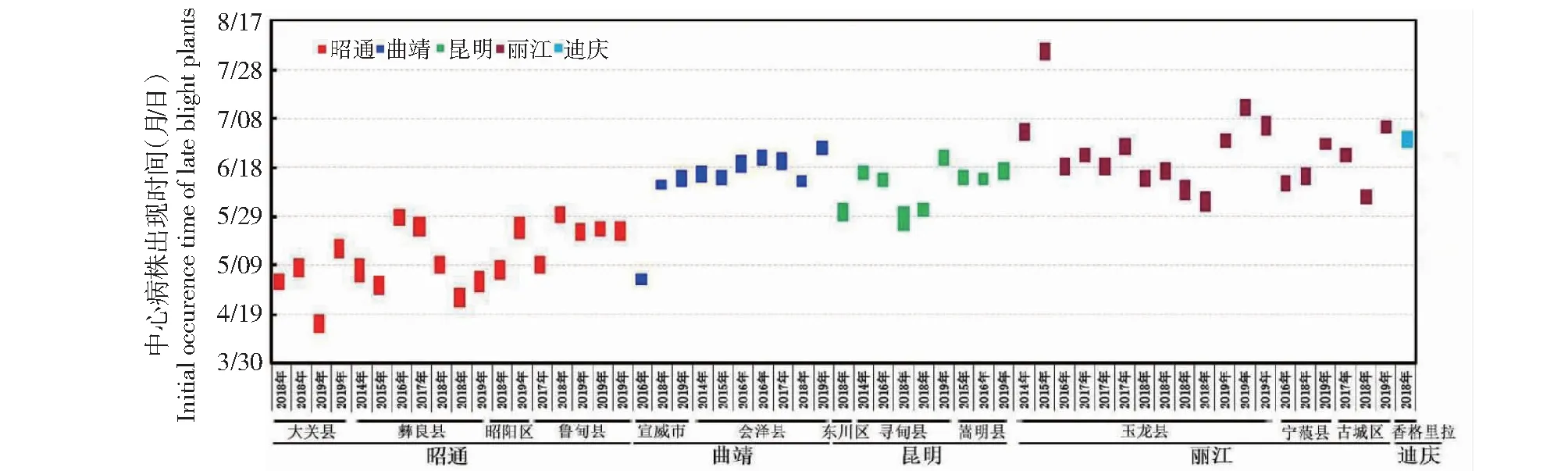

2.1.2 大春马铃薯晚疫病中心病株出现时间 2014—2019年在云南大春马铃薯种植区,不同产区间晚疫病中心病株预测出现时间有显著差异,呈现出晚疫病由滇东北向滇西北逐步发病的规律。滇东北的昭通马铃薯产区晚疫病发病较早,4月下旬至5月下旬晚疫病出现中心病株,6月中旬进入流行初期。滇中和滇西北产区晚疫病中心病株出现时间相对较晚,一般6月中旬至7月上旬出现中心病株,7月上旬或下旬进入流行初期。由于不同年度间温度、湿度和降雨量气象因素的差异,降雨较少的年份晚疫病中心病株出现时间相对较晚(图2)。

图2 基于CARAH模型预测的2014—2019年云南省大春马铃薯晚疫病中心病株出现时间Fig.2 Initial occurrence time of late blight plants based on CARAH model in spring potato production regions during 2014—2019 in Yunnan province

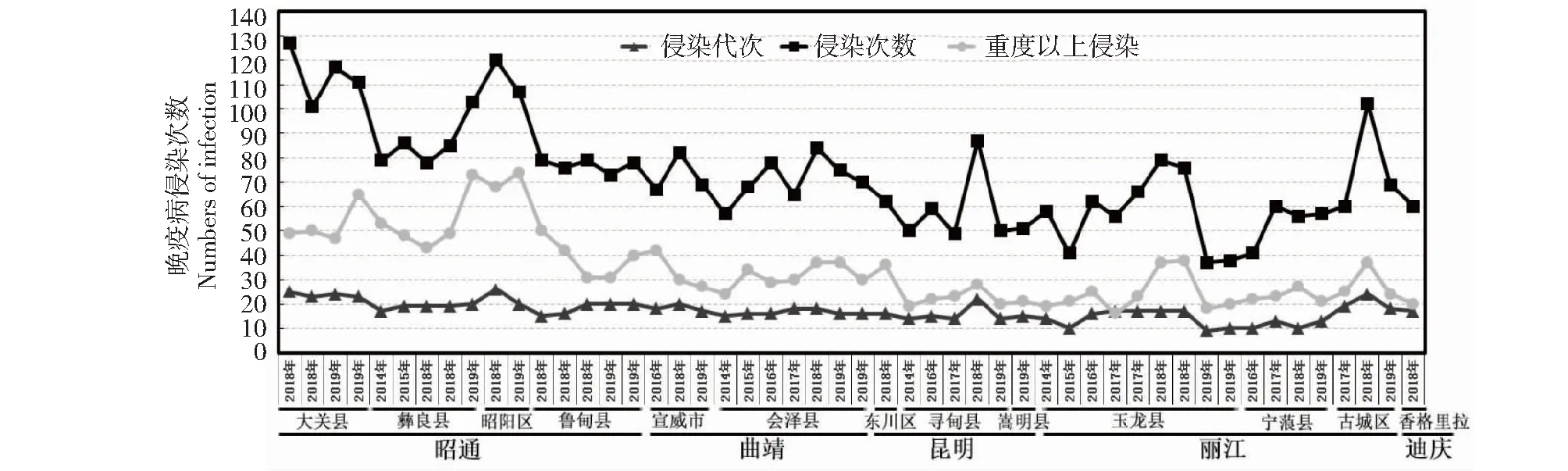

2.1.3 大春马铃薯晚疫病侵染流行程度 2014—2019年期间,云南大多数大春马铃薯产区侵染代次在40次以上,其中滇东北产区晚疫病完成侵染次数较多、晚疫病发生流行最严重。如昭通产区发生70~130次侵染,曲靖产区发生50~80次侵染,滇中昆明产区50~60次侵染,滇西北的丽江产区每季晚疫病侵染发生40~70次侵染。根据CARAH模型积分高低,每次侵染程度发生不同,滇东北产区发生重度以上侵染次数明显高于滇中和滇西产区。在云南省大春作马铃薯种植区,晚疫病侵染、流行程度有从滇东北产区向滇中、滇西及滇西北产区逐渐减弱的趋势(图3)。

图3 2014—2019年云南省大春产区马铃薯晚疫病在每个生长季的侵染次数Fig.3 The infection numbers of late blight in each potato growth season during 2014—2019 in Yunnan province

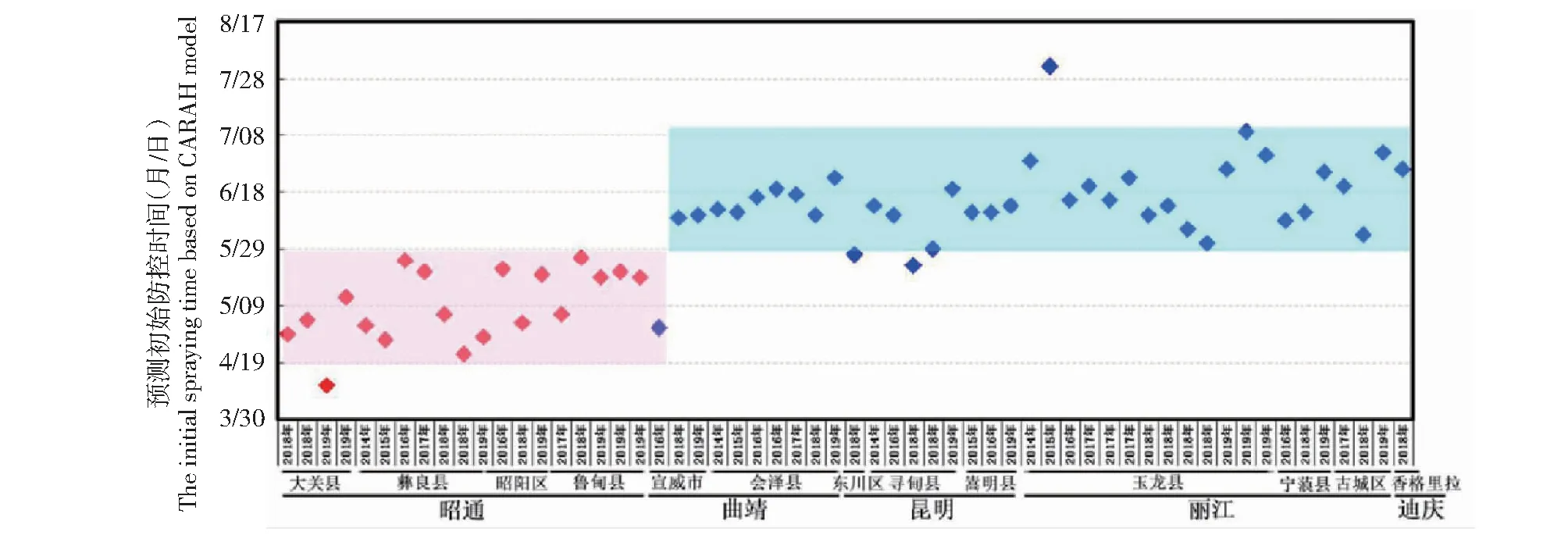

2.1.4 大春马铃薯晚疫病初始防控时间 根据已建立的云南省马铃薯晚疫病监测预警系统,第3代第1次湿润期形成后感病品种在田间出现中心病株,在第3代第1次湿润期前期喷施保护性杀菌剂防治,此后每代第1次形成初期喷施治疗性杀菌剂。通过对2014—2019年云南大春一季度马铃薯产区晚疫病初始防控时间统计分析,滇东北的昭通马铃薯产区初始防控时间明显早于其它产区,一般4月下旬至5月中下旬,曲靖、昆明、丽江及迪庆等其它马铃薯产区一般6月中旬至7月中下旬才开始首次防控,表明云南大春马铃薯产区晚疫病的防控时间差异较大,需因地制宜地开展科学防控(图4)。

图4 2014—2019年预测的云南省大春马铃薯晚疫病初始防控时间Fig.4 The initial spraying time of potato late blight in spring potato production regions during 2014—2019 in Yunnan province

2.2 秋、冬作马铃薯晚疫病发生流行规律

2.2.1 秋、冬作马铃薯生育期的温度和相对湿度 基于已建立的云南省马铃薯晚疫病监测预警系统,收集马铃薯生育期小气候,通过对云南秋、冬作马铃薯生育期温度和相对湿度统计分析,秋作马铃薯产区平均温度15 ℃,相对湿度约80%,有利于晚疫病发生流行,相对大春作产区晚疫病发生较轻;冬作马铃薯产区平均温度17 ℃,相对湿度70%~75%,湿度较低,不利于晚疫病发生流行,冬作马铃薯产区较大春作和秋作马铃薯产区而言,晚疫病发生较轻(图5)。

图5 2016—2019年云南省秋、冬作马铃薯生长季温度和相对湿度Fig.5 The temperature and relative humidity of autumn and winter potato production regions during 2014—2019 in Yunnan province

2.2.2 秋、冬作晚疫病中心病株出现时间 云南秋、冬作马铃薯的种植比较普遍,秋作马铃薯以曲靖陆良为代表,晚疫病菌一般8月下旬至9月上旬形成3代1次侵染,田间感病品种出现中心病株;冬作马铃薯主要分布在滇东南的红河州和滇西的德宏州,红河州的建水和开远产区2019年气候条件不利于晚疫病发生,预警系统显示晚疫病菌未达到3代1次侵染,未出现中心病株。德宏州的芒市和盈江产区播种后通常在翌年1月上中旬预警达到3代1次侵染,田间感病品种可能出现中心病株(图6)。

图6 2016—2019年基于CARAH模型云南省秋、冬作马铃薯晚疫病中心病株出现时间Fig.6 Initial occurrence time of late blight plants based on CARAH model in autumn and winter potato production regions during 2016—2019 in Yunnan province

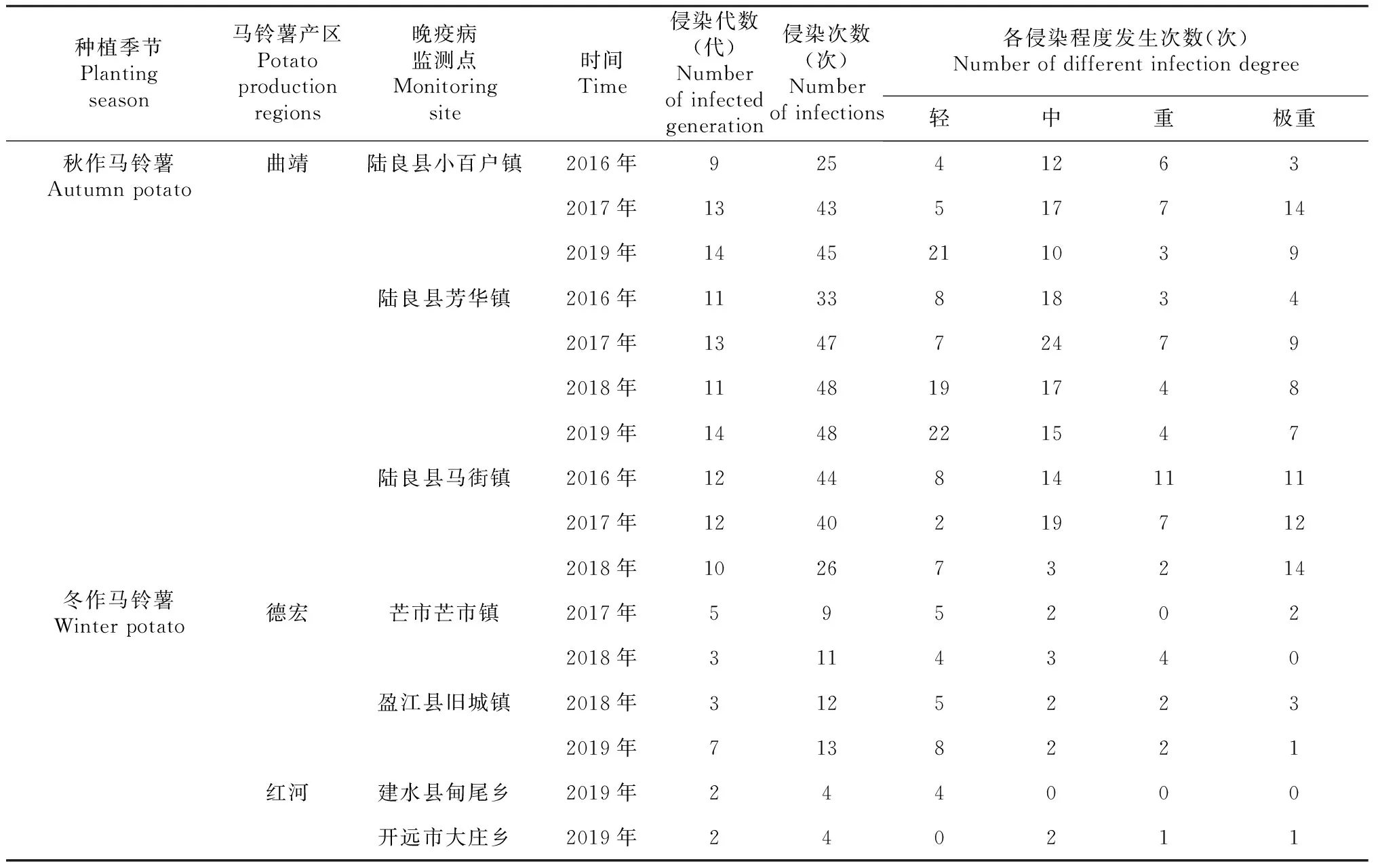

2.2.3 秋、冬作马铃薯晚疫病侵染程度 根据CARAH模型计算,2016—2019年秋作马铃薯发生9~14代25~48次侵染,冬作马铃薯发生2~7代4~13次侵染,秋作马铃薯气候条件适宜于晚疫病发生流行,侵染次数远高于冬作马铃薯。冬作马铃薯产区近年来由于气候干燥,生育期大多数时间的相对湿度低于80%,发病较轻,如红河州的建水和开远马铃薯种植区,甚至无中心病株出现。冬作马铃薯相比大春作马铃薯,晚疫病侵染次数显著减少,发病较轻(表3)。

表3 云南省秋作、冬作马铃薯晚疫病的发生情况

3 讨 论

马铃薯晚疫病流行性强、危害重,在一个生长季可发生多次再侵染,其危害程度决定于环境、病原菌和寄主三者的综合作用结果。晚疫病受气候因素如温度和湿度影响较大,冷凉高湿有利于晚疫病发生。中国马铃薯产区分布广,南北气候差异较大,晚疫病发病存在显著差异,北方产区晚疫病的发生与传统雨季降水密切相关,降水偏多的年份晚疫病发生较重。根据CARAH预测模型,当第3代第1次侵染湿润期形成后,田间感病品种将出现中心病株,据此对马铃薯晚疫病进行预警[5]。在宁夏南部的固原市一般7月下旬至8月上旬预测出现中心病株[7],甘肃省中部地区的定西市中心病株一般在7月中下旬发生,预警系统较准确的预报了有效的防治时间和防治次数[6]。在湖北恩施不同海拔种植区晚疫病发生差异明显,二高山和高山地区发病重于低山,4月中下旬为低山地区流行时期,5月为二高山地区晚疫病流行期,5月下旬至7月上旬为高山地区晚疫病流行期[15]。

西南马铃薯种植区为阴湿山区,气候类型相似,常年晚疫病发病较重,发生流行规律在不同产区较复杂,在适合温度下,湿润期持续时间越长晚疫病发病越重。晚疫病菌成功侵染叶片后,CARAH模型根据相对湿度和日平均温度累计积分,分值累加到7分,表明完成一代侵染循环,条件适宜时侵染代次增加。侵染代次越多表明马铃薯晚疫病侵染、流行程度越严重[5]。本研究系统分析了2014—2019年云南马铃薯产区不同季节晚疫病发生流行规律,由于马铃薯产区气候差异,大春马铃薯晚疫病以滇东北地区晚疫病发病较早,一般4月下旬至5月中心病株出现,侵染次数较多,每年发生侵染次数70~130次;滇中和滇西北地区6月中下旬中心病株出现,每年侵染次数40~70次。在四川进行春马铃薯评价,最早4月下旬出现中心病株,最晚7月下旬出现中心病株,晚疫病发病垂直差异显著,海拔越高,马铃薯晚疫病侵染程度越低[9]。在贵州马铃薯种植区晚疫病发病时间呈现由南向北的趋势,黔南的三都县3月下旬,黔东南地区一般3月下旬至4月上旬,黔中地区的贵阳一般4月中下旬,黔北一般4月下旬至5月上旬,黔西北部地区一般6月中上旬,晚疫病发病程度与CARAH预警模型基本吻合[11-13]。重庆晚疫病流行规律与CARAH基本吻合,并利用CARAH预警系统防控晚疫病取得了十分显著的效益[10]。在四川春马铃薯和秋马铃薯晚疫病发生情况比较中,彭州市春马铃薯4月下旬出现中心病株,发生44次侵染;眉山市秋马铃薯,10月下旬出现中心病株,发生46次侵染,中心病株主要在马铃薯晚疫病第3代侵染循环出现,秋马铃薯晚疫病发生程度较春马铃薯晚疫病重,且流行速度快[16]。对秋、冬作马铃薯而言,本研究发现云南省秋作马铃薯晚疫病一般8月下旬至9月上旬出现中心病株,年度间发生9~14代25~48次侵染;冬作马铃薯播种后翌年1月上中旬中心病株出现,发生2~7代4~13次侵染。可以看出,冬作马铃薯晚疫病发生侵染程度明显轻于大春作和秋作马铃薯。

作物病害精准预警为保障国家粮食安全发挥了重要作用[17],随着病害监测预警技术的不断发展,提高了病害防控水平[18],CARHA预测模型基于感病品种对晚疫病侵染情况进行分析,病害预警情况与实际病害发生高度吻合,在黑龙江采用CARAH监测预警防控晚疫病,感病品种防控次数减少1~3次[19],马铃薯抗性不同的品种晚疫病发生情况与对应的CARAH模型预测情况存在差异[20],需根据马铃薯品种抗性差异对CARAH模型进行矫正。晚疫病菌对不同品种的毒力和侵袭力是影响CARAH模型准确性的重要因素之一,生理小种的结构和变异情况直接影响到马铃薯晚疫病发生和流行[21]。曹继芬等[22]在对西南地区2013—2016年晚疫病菌致病性测定中发现,西南地区晚疫病菌毒力结构高度复合,并在多个产区低频率检测到“超级毒力小种”;李洪浩等[23]在对四川2008—2011年的晚疫病菌株研究中,发现“超级毒力小种”为优势小种。随着晚疫病菌全球的迁移传播,欧洲和亚洲的许多国家发现强致病的Blue-13基因型谱系,加重了晚疫病的危害[24-27]。近年来云南省马铃薯晚疫病菌群体发生演替,生理小种均是含有9~11个毒性因子的高度复合类型,能克服来自Solanumdemissum的已知抗性基因R1-R11,适应性和致病性增强,导致马铃薯晚疫病发生流行程度加重。尤其是云南省生态类型多样,马铃薯不同产区种植节令各有不同,种植的马铃薯品种多样,晚疫病发生流行规律差异较大,需要定期对主栽品种的晚疫病抗性进行再评价,在各个马铃薯产区结合品种的抗性水平对晚疫病进行监测,进而对CARAH预警系统进行优化,提高马铃薯晚疫病监测预警的准确率,从而更精准地指导开展马铃薯晚疫病的绿色防控,减少化学农药的使用量。

4 结 论

本研究从理论上揭示了云南省不同季节的马铃薯晚疫病的发生流行和侵染规律。大春作马铃薯晚疫病侵染、流行程度有从滇东北产区向滇中、滇西及滇西北产区逐渐减弱的趋势。滇东北的昭通马铃薯产区初始防控时间明显早于其它产区;秋作马铃薯相对大春作马铃薯晚疫病侵染程度较轻,冬作马铃薯产区气候条件不利于晚疫病发生流行,大春作和秋作马铃薯是云南省晚疫病防控的重点;云南省生态类型多样,马铃薯不同产区种植节令各有不同,全省晚疫病发生流行规律及侵染危害复杂,需因地制宜地开展马铃薯晚疫病监测预警及科学防控。