基于大数据应用的我国“三农”问题研究进展

2022-12-05余吴浩淼曾繁如高雪松田兆楠

余吴浩淼,刘 伦,曾繁如,高雪松,田兆楠,陈 卓

(1.四川农业大学资源学院,成都 611130; 2.北京大学政府管理学院,北京 100871; 3. 四川水利职业技术学院,成都 611800)

【研究意义】通信基建与电子设备的普及使得运用大数据研究“三农”问题成为可能。大数据作为新的数据来源,为“三农”问题研究提供了新的研究方式。因此,总结分析基于大数据应用的“三农”问题研究现状,对于了解该领域研究重点与未来方向具有重要意义。【前人研究进展】随着信息技术和物联网技术的发展与普及,人类社会产生的数据量呈现出爆炸性增长的趋势。这种大容量、多样性、综合性的数据流改变了人们的生活方式,也成为了科学研究的关注热点[1]。相比于传统数据,大数据在内容上呈现出样本量大、动态实时、详细微观等特点,为解决现实问题提供了新的方向[2]。由于其特征与区域问题的解决有紧密的关联,大数据在近十年来被大量引入城市区域研究领域,国内外学者已经在居民时空行为[3]、城市功能分区[4]、城市空间联系[5]及智慧城市建设[6]等方面取得了进展。然而,针对于与城市相对应的农村区域,受限于数据覆盖率与数据质量,研究相对较少。但近年来,电子设备的日益普及与政府的基础设施投资使得在农村区域运用大数据进行研究成为可能。特别是我国政府相当重视新时期农村建设,发布了《数字农村发展战略纲要》,提出要建设数字乡村,加快农村信息发展,缩小城乡数字鸿沟。目前,我国已累计支持13万个行政村光纤网络建设,农村及偏远地区3.7万个4G基站建设,全国行政村通光纤、通4G比例均超过98%。截至2020年3月,我国农村地区互联网普及率达到了46.2%[7]。这样领先的农村网络覆盖为我国农村区域进行大数据研究提供了可靠的基础条件。学者们应用大数据对我国农村区域存在的农业、农村、农民的“三农”问题展开研究,并取得了一些进展[8-10],为传统“三农”问题研究注入了新的研究视角与研究范式。【本研究切入点】基于大数据应用的我国“三农”问题研究尚处于起步阶段,且对该领域研究的综述总结还比较有限。【拟解决的关键问题】本研究分析了“三农”问题研究中常用大数据数据类型与数据质量,从农业问题研究、农村问题研究、农民问题研究三个方面等对大数据在“三农”问题研究中的应用进行了综述,并讨论了该研究领域未来可能的方向与挑战,旨在为相关研究提供参考。

1 “三农”大数据类型与数据质量

虽然近年来大数据才逐渐成为研究热点,但早在20世纪80年代,大数据一词就已经出现在美国社会学家阿尔文·托夫勒的著作中[11]。大数据,顾名思义,是指规模较大的数据。目前学界对大数据的概念暂无统一定义,许多机构与学者从不同角度进行了定义,如加特纳(Gartner)咨询公司将大数据定义为“高容量、高速度、多样性的信息资产,需要高效、创新的信息处理方式,以实现认知与决策的提升以及流程的自动化”,其中高容量(Volume)、多样性(Variety)、高速度(Velocity)也被广泛认为是大数据的“3‘V’特征”[12],在此基础上也延展出如变化性(Variability)、真实性(Veracity)、有效性(Validity)等更多的‘V’字特征。随着应用范围的不断扩展,大数据的内涵也变得更加丰富。外国学者研究指出“大数据并不在于其数据规模之大,更重要的是其搜索、汇集、交互数据的能力”[13],并将量级较小的公共部门管理数据纳入大数据范畴[14]。基于这些研究,本文认为大数据是指“既包括公共部门主动采集的、高度结构化的管理数据,也包括由机构与个人的互联网活动被动产生的、持续、自动出现的结构化与非结构化数据的大量数据”。

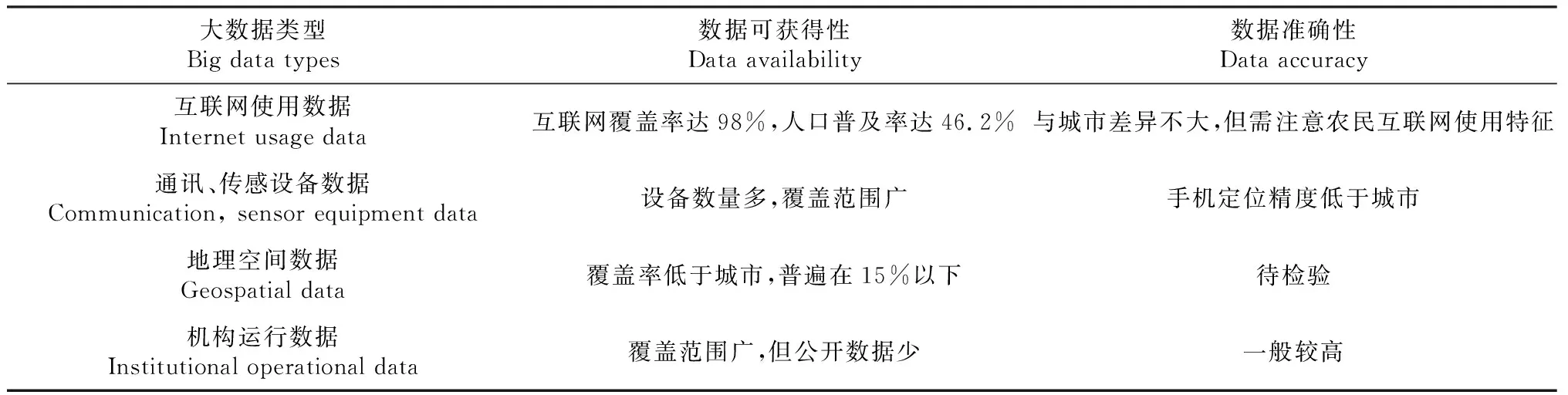

关于大数据的类型划分有多种方式,如按数据结构可划分为结构化数据、半结构化数据和非结构化数据。本文选择采用与研究应用关联更为直接的数据来源进行划分,将“三农”问题研究中常用的大数据分为互联网使用数据、通讯传感设备数据、地图空间数据以及机构管理运行数据四类。下文将对四类数据的具体来源以及在农村地区的可获得性与数据质量进行分析(表1)。

表1 常用大数据类型在乡村地区的质量评价

1.1 互联网使用数据

随着互联网的普及,互联网使用数据量激增。据统计,百度日均搜索量已达50亿次,微博日均内容发布量超2.5亿,这些都属于互联网使用数据的范畴。互联网使用数据主要包括社交媒体数据、网页阅览数据、搜索数据、用户上传的图片、音频、视频数据等内容。互联网使用数据在情报学[15]、经济学[16]、规划学[17]等多领域内均有广泛运用。一些互联网使用数据也包含了定位数据,这有助于研究用户的活动轨迹[18]。我国农村地区互联网覆盖率较高,信号稳定,全国行政村通光纤、通4G比例均超过98%;互联网用户较多,我国农村网民规模为2.55亿,农村互联网普及率达46.2%;年龄结构方面我国网民主要集中在10~49岁,占网民群体的79.2%,10岁以下与50岁及以上的网民较少,占20.8%;我国农村居民的互联网使用率虽然不及城市地区,但也具备了较高的数据覆盖程度。由于互联网数据主要来自于API下载与网页抓取,因此可获取性与城市居民的互联网使用数据差异不大。事实上,现有的基于互联网数据的研究往往并不专门区分城市与农村用户,但尚未见到采用互联网数据对农村问题进行的针对性研究。需要注意的是,农村居民的互联网使用习惯可能与城市居民有所差异,包括所访问的网站、所使用的网站功能等。

1.2 通讯传感设备数据

通讯传感设备数据类型众多,常见数据包括手机通讯、定位数据、道路交通传感数据、车载GPS定位数据、空气质量监测数据等。通讯设备数据主要来自手机使用,可提供手机用户的活动轨迹与通讯联系,对于精细化捕捉人类活动规律、识别人类活动模式发挥了巨大作用;传感设备数据来源于各类传感器,如用于感知道路车辆数量的压力传感器、用于感知空气质量的化学物质传感等。农村区域的传感器数据主要掌握在农业企业、科研机构及政府部门等机构内,目前主要应用于农业生产监测与环境监测方面。

手机使用数据因其高覆盖率、高精度、高时效性的特点成为了大数据研究的重要数据来源,是人口、交通、城乡规划等领域的关注热点[19],一般获取自通讯运营商或采集手机GPS信息的APP运营管理方,与城市范围内的数据获取方式无本质差异,因此影响农村研究中手机通讯数据应用性的因素主要为手机用户的覆盖率以及手机定位精度。据2019年中国统计年鉴显示我国农村居民每百户拥有257部手机[20],农村地区手机拥有量高。全国行政村通4G比例超过98%,手机信号覆盖率高。定位精度方面,由于农村地区人口与手机基站布局相对稀疏,手机定位精度相较于城市区域较低,精度大约在1~2 km[21]。

1.3 地理空间数据

地理空间大数据包括开放地图数据、兴趣点数据、街景图片数据、夜间灯光数据等数据。这些数据已被大量应用于城市研究,在城市热点区域识别、建成区边界识别、城市空间结构分析等方面产生了大量研究成果[22-23]。目前尚未见到此类数据应用于农村研究的文献,很大程度上在于这类数据的采集往往涉及现场作业,如开放地图(Open Street Map)的贡献者手持GPS进行现场记录,街景采集车在相关道路进行实际行驶,因此这类数据在农村地区的覆盖率仍明显低于城市地区。以四川省人口最多的5个地级市为例,根据百度地图提供的街景图片服务可以看出,农村区域街景图片覆盖率显著低于城市,覆盖率约为10%,各市之间农村覆盖率差异不大。我国其他区域农村街景图片覆盖情况还有待进一步研究。夜间灯光数据主要通过遥感卫星进行收集,在覆盖率与数据质量方面好于其他地图空间数据。但目前常用的夜间灯光数据的分辨率为1 km×1 km,运用在空间尺度相对较小的农村区域效果较差。综合来讲,除夜间灯光数据以外,此类数据在农村区域的覆盖率还较低,有待未来在数据可获得性方面的进一步发展。

1.4 机构管理运行数据

机构管理运行数据指政府、企业等各类机构运行中产生的数据,包含税收数据、行政处罚数据、银行转账数据等。虽然就数据规模而言这类数据并非严格意义上的大数据,但考虑到这类数据经过长期积累也提供了可观的信息量,因此在社会科学研究经常也将其纳入大数据范畴[24]。这类数据一方面反映了农村中各类组织机构的运行管理状况,另一方面也提供了关于个体活动与社会经济系统运行的丰富信息。随着我国数据开放进程的不断推进,我国已有82个地方政府建立了政府数据开放平台,但关于农业农村的数据集数量较少,仅占所有数据集的5.2%[25],也有待未来进一步整理与公开。

2 大数据在我国“三农”问题研究中的应用

“三农”问题是指我国经济社会发展过程中出现的农业、农村、农民这三个问题[26]。自1996年温铁军教授最早提出“三农”问题以来,“三农”问题一直备受关注,数次登上政府工作报告与中央一号文件,其重要性也逐渐上升至“全党工作的重中之重”。我国学术界针对“三农”问题开展了大量研究,取得了一些成果。随着农村基础设施的不断完善,“三农”大数据成为“三农”问题研究新的数据来源,为“三农”问题研究提供了新的研究范式与研究视角。

2.1 大数据在农业问题研究的应用

随着信息化与农业现代化的不断推进,大数据与农业的深度融合在促进农业生产、解决我国农业问题方面显示出了明显潜力。我国政府先后出台了《关于促进大数据发展行动纲要》《农业部关于推进农业农村大数据发展的实施意见》《农业农村大数据试点方案》等文件和政策,积极推动大数据在农业领域的应用。类似的,英国政府也出台了《英国农业技术战略》,特别提到了大数据在推动农业领域创新中的重要作用[27],美国政府将包括农业生产、粮食安全、农村发展、自然资源等在内的农业数据公开,鼓励企业与科研机构进行相关研究。

大数据可用于农业生产的全过程中,国内外学者围绕气象预报、水肥管理、作物育种、病虫害预报、高效养殖等方面已经开展了大量的研究,如Tesfaye等[28]利用地理大数据对非洲南部的干旱情况进行分析,并对耐旱玉米品种在此环境下的表现进行评估,结果表明,耐旱品种玉米在干旱环境下的产量优势可能比一般品种高5%~40%;Bendre等[29]提出通过信息和通信技术服务来收集大量数据,利用程序模型和分布式算法对天气数据处理和预报应用进行了讨论,以预警气象灾害与病虫害,提高农作物产量,降低农户生产风险;Mabalay等[30]基于遥感图像与作物生长状况等数据开发了国家水稻系统,以预估粮食产量,保障粮食安全,研究在菲律宾莱特地区进行了系统模拟 ;Wolfert等[31]综合过往研究,分析了大数据在智慧农业中的驱动力,将农业生产中产生的大数据分为过程中介数据(PM)、机器生成数据(MG)和人为源数据(HS)三类,并讨论了大数据的应用过程。相关研究也在业界获得了实际应用,形成了一些大数据现代化农业成果,如美国孟山都公司通过土壤传感器收集田间数据,结合种子数据库、土壤数据库和基因数据库等多源数据,建设了一体化农田耕作系统,通过手机农业大数据软件为农户提供农业服务[32];美国Trimble公司开发了网络农场系统,对精准农业数据进行计算分析,可以进行农业自动作业管理,为农户提供了全面的农业解决方案[33]。

我国大数据农业现代化研究起步晚于国外,也取得了一定成果。如杜克明[8]基于物联网,研究了小麦生产过程中的大数据获取,为小麦生产管理与灾害防控提供了依据;杨波等[34]运用气象大数据对山东省二代玉米螟的发生程度进行预测,建立了玉米螟动态气候预测模型;郭峰[35]利用大蒜产业大数据,对大蒜价格波动的主要影响因素进行了分析,研究了大蒜价格变化趋势的预测办法,并构建了大蒜价格可视化系统;王东杰[36]利用多源大数据构建了大数据支撑的粮食安全理性预期预警理论,开展了玉米供需预测模拟分析。在实践领域,目前我国已经形成了国家农业数据中心、国家农业科学数据共享中心、全国农技推广信息平台等农业大数据平台[37],各省市也开展了相关实践,如贵阳市整合了农业产业链资源,建成了贵阳现代农业大数据交易中心[38]。

总体而言,大数据已被应用于农业生产监测与产量提升、农产品市场趋势预测等农业生产、经营的各个环节,其中农业大数据的采集涉及农田传感器等大量新型农业数字基础设施的部署,随着我们数字农村战略的推动,未来农业相关大数据的来源类型与覆盖率有可能不断提升,也将为农业大数据分析应用提供更多支撑条件。

2.2 大数据在农村问题研究的应用

因大数据中包含大量的定位数据,现有研究应用大数据对农村空间问题进行研究。农村空间是生产、生态和生活空间的统一体,农村聚落的空间结构、空间演变特征和空间优化等研究内容对于支撑农村社会经济发展以及美丽乡村建设有着重要意义。

国外学者借助手机信令数据等大数据,结合复杂网络理论,从不同角度对村镇空间联系进行了分析,为乡村规划提供支撑,如Servillo等[39]基于通勤数据对意大利皮埃蒙特区37个微观区域中心进行研究,分析了不同等级中小村镇联系的网络结构。我国学者钮心毅等[40]基于杭州桐庐县和上海奉贤区的撤制镇2个研究实例,分析了移动定位大数据在乡村空间研究中的2个使用场合,提出了移动大数据在乡村空间研究中存在时空分辨率与设备普及率2个技术阻碍。赵渺希等[9]以中山三乡镇为例,利用手机信令数据测算了村镇聚落的多层级网络联系,结合自容性、群集性、网络效率等指标对村镇聚落的网络结构特征进行分析,结果表明,三乡镇呈现簇群式的空间联系结构,具有自上而下的垂直联系和多层级相互交织的复杂网络特征。图尔荪阿依·如孜等[41]基于人口密度数据与夜间灯光数据对新疆乡村聚落的空间变化与演变特征进行研究,结果表明新疆南部、东部和北部地区乡村聚落在空间分布、扩张强度和空间演变程度等方面存在差异。周祥胜[42]将对广东省四会市农村空心化进行了研究,利用居民月度用电数据在内的多源数据建立了自然村空心化的分类判别方法,对自然村空心化进行了综合评价。

目前基于大数据的农村问题研究主要侧重对农村发展的现状刻画,特别是对农村空间环境的评估,可以发现大量实际社会经济活动驱动下的农村空间结构与体系。未来研究可进一步关注问题与政策导向,在现状描述的基础上对农村发展政策涉及的关键问题展开研究,如农村人居环境质量的监测等,为相关政策制定提供更加直接的支撑。

2.3 大数据在农民问题研究的应用

农民是农业生产与农村生活的主要参与者,“三农”问题的核心是农民问题[43]。以人为本,尊重农民意愿,真正了解农民心中所想、所需,对于解决“三农”问题有重要意义。随着信息技术与物联网技术的发展,大数据分析成为精准了解农民需求的重要方式。

一方面,应用大数据有助于精准了解农民时空行为。农民时空活动是农村自然资源系统演变的重要驱动力,也是农村复杂社会经济问题的体现。传统农民时空行为研究通常采用传统调查方法获取数据,这种方式具有成本高、样本少、存在主观回忆或叙述偏差等缺陷。大数据技术的快速发展尤其是手机定位数据为研究农民时空行为提供了新的数据来源。

大数据在市民时空行为领域已获得了大量应用,包括分析市民出行规律特征、得到其时空行为模式等,但在农村地区的相关研究还方兴未艾。Eagle等[44]根据手机定位数据,将农村与城市社会的活动模式进行了比较分析,研究发现农村和城市社区在个人网络拓扑和行为特征方面存在显著差异;Sanya和Mubangiz[45]运用手机定位数据研究了人口在城乡之间的流动动态,并提出了层次人口流动的概念,认为该概念可用于空间人口流动的可视化;Takahiro等[46]将农民时空行为引入自然灾害研究,提出了一种基于手机定位数据与地理信息的农村洪涝灾害探测的方法,通过检测个体异常行为来实时推断洪水位置,并利用日本农村两次严重洪灾的实际数据对该方法进行评估,验证了该方法的可行性与准确性。

国内在市民时空行为领域的相关研究较少,高雪松等[10]利用手机信令数据研究了成都市农村劳动力的职住通勤状况,实现了成都农村劳动力的职住联系的可视化。结果表明,有接近7%的农村劳动力每个工作日通勤到市区。该研究首次精细化地展现了我国快速城市化时期农村居民的就业格局与职住联系。在此基础上,高雪松等[47]进一步研究了成都市农村宅基地整理政策对农民生活生产方式的影响。结果表明,宅基地整理增加了农民的工作类出行距离,缩短了非工作类出行距离,提高了农村居民的生活品质。

另一方面,应用大数据能精准识别贫困人口助力农村精准扶贫,这是我国学术界一个热点课题。Blumenstock等[48]基于手机使用数据对卢旺达人口的贫富状况进行了研究。联合国与百度也在此领域形成了合作,建立了一个涵盖互联网条件、道路基础设施在内八个衡量标准的大数据分析网络,用以精准识别贫困[49]。我国地方政府也进行了大数据精准扶贫的实践,并取得了一定的成果,例如贵州省依据扶贫云平台信息系统,量化评价贫困户信息,建立扶贫脱贫指标体系,动态掌握贫困人口状况,实现了对贫困人口的精准识别与监控[50]。

可以看到,目前手机使用与信令定位数据作为反映个体行为的高覆盖度数据是农民问题研究的一项主要大数据来源,所应用的问题领域主要包括农民时空行为规律识别及其所反映的农民贫富状况与生活福祉。与对城市居民的类似研究相比,农民问题研究还较少采用社交媒体网站等互联网使用数据,而这类大数据可在客观行为之外提供农民主观认知信息,丰富农民问题分析维度,但如何从众多网站用户中识别农民用户、农民群体对各类网站的使用存在何种偏好与差异是未来研究可进一步探索的问题。

3 讨 论

3.1 农村大数据的来源与质量问题

虽然在大数据时代,与“三农”问题相关的数据在不断增加,使“三农”问题研究的信息来源大为拓展,但与城市地区相比,农村地区大数据无论在种类还是质量方面都还存在一定差距。首先,在数据来源种类方面,由于城市政府的大量智慧城市建设投入、城市居民的高强度互联网使用以及商业机构数据采集对城市地区的侧重等原因,目前各类大数据的可获得性在城市与农村之间仍存在明显差异。例如,城市生活与经济运行的大量信息都可以通过居民在互联网上的浏览、购物、评论等数据进行探测,而农村居民的类似互联网使用则相对较少;在人居环境方面,各类商业网站已积累了兴趣点、街景等有关城市环境的大量精细数据,而这些数据在农村地区往往较为稀疏。同时,与农业生产经营相关的特色数据通常需要部署大量传感设备,也导致相关数据目前主要以点状覆盖为主,尚难以在大范围内实现同等获取。在数据质量方面,农村大数据也可能在数据精度、代表性等方面存在不足,如用途广泛的手机信令定位数据在城市地区的精度一般能够达到200~300 m,而在农村地区由于基站分布较为稀疏,定位精度可能下降至1000 m甚至更低,为进一步分析挖掘带来了挑战。但随着“数字乡村”等战略的实施,预计上述城乡之间的大数据资源差异将逐步缩小,各类新型数据将为“三农”问题研究带来更多创新。

3.2 数据条件限制下的方法设计问题

上述农村大数据的数据条件限制对数据分析的方法设计提出了更多要求,以实现在有限数据条件下对研究对象的准确刻画。例如,如何通过在数据条件较好的片区采集的局部信息推求整个研究范围内的总体情况,这类问题可能需要多种数据的联合分析,如结合局部范围、高粒度大数据与大范围、粗粒度的传统统计数据,通过挖掘数据之间的映射关系实现局部信息到整体的扩充。再如,某些研究问题在城市地区可以通过多种大数据的综合分析进行识别,如综合居民个体的信令轨迹、职住地点特征、其他访问地点特征对居民个体的社会经济属性进行识别,但在农村地区可有效利用的大数据类型可能较为单一,这就需要借助更为丰富的研究方法实现分析目的,如Blumenstock等[48]使用特征工程方法从手机使用原始数据中构造出上千个特征变量,在此基础上构建机器学习模型成功实现了仅依赖手机使用数据的用户贫富水平识别。

3.3 大数据分析与传统“三农”问题治理经验的整合

大数据分析应用并非单纯追求方法创新,而是应切实服务于“三农”问题治理与相关政策制定。从更抽象意义上可以认为大数据分析是机器智能的一种形式,通过计算机的强大计算能力从大规模数据中挖掘人类所不能直接观察到的现象与规律,而在“三农”问题治理方面,相关技术人员与政府管理人员也在长期的实践工作中形成大量经验积累,如何将机器智能与人类经验有效整合是大数据应用于“三农”问题研究所要关注的深层问题,包括算法设计中的经验嵌入、决策过程中的人机交互等。对这一问题的探索无法局限于技术研究领域,而是需要通过技术研究与“三农”问题治理实践的循环互动,在应用实践中探索大数据分析的边界与局限以及与传统经验的整合途径。

4 展 望

由前文1、2节可以看到,虽然与城市问题研究相比大数据在农村区域问题研究方面的应用还相对较少,但国内外学者也已陆续针对一些相关课题展开探索。在我国农村数字基础设施水平不断提高且“三农”问题在国家发展中始终占据重要地位的背景下,利用多样、精细的新型数据对各类“三农”问题展开深入研究具有丰富前景与重要社会经济意义,下文将尝试就其中可能的研究方向进行探讨。

4.1 农业发展——大数据应用于农业新型业态研究

由2.1节可以看到,国内外学者已针对大数据应用于农业增产展开了若干新技术探索。与此同时,近年来随着城市化的发展与互联网等技术的传播,在传统农业之外我国农村也出现了多种新型业态,包括“互联网+”模式影响下出现的农村电子商务,传统农业与服务业相结合出现的观光农业、体验农业、休闲农业[51]、共享农业等新式农业,以及农村土地流转后形成的农业合作社等。这些新型业态的出现有利于促进农村发展、提高农民收入,但其发展状况、发展机制、对农业生产与农村社会经济的综合影响等问题还有待深入研究。

由于许多新型业态的运营本身就以互联网为重要平台,因此相关互联网大数据也是对这类业态展开研究的直接信息来源,如电子商务平台的价格、销量、评价等数据直观的反映了农村电子商务的发展情况,新式农业作为一类休闲旅游活动往往也可通过旅游、点评类网站获得其经营情况及消费者评价相关信息,此外还可利用广泛反映人群行为的手机轨迹数据对农村新型业态的经营者与消费者行为进行分析。

4.2 空间规划——农村“三生”空间规划研究

科学合理的空间规划是农村社会经济发展的重要要素,近年来新农村建设、土地整理等空间规划工作在我国农村大规模开展,急需开展相关研究为农村生产、生活、生态空间规划提供支撑。而现有研究往往主要以地形地貌、土地利用等数据为分析依据[52-53],以物质环境评估为主,缺乏对当前农村物质空间与社会经济活动互动关系的深入解析。针对这一问题,上文提到的各类新型数据应用于农村产业与农民生活的相关研究路径均可进一步延伸至农村“三生”空间规划研究,如基于手机轨迹数据对不同空间格局村庄的农民生产、生活行为与便利度等评价指标进行比较研究,从而总结符合当代农民生产、生活需求的农村空间布局模式。

此外,新型数据也可提供较传统数据更为精细的农村空间环境信息,虽然兴趣点、街景图像等目前已在城市空间环境研究中得到大量运用的数据在我国农村地区的覆盖率还较低,但仍存在部分可适当利用的数据类型。如航拍、遥感图片往往覆盖范围较广,通过与计算机视觉技术相结合可提取农村房屋状况、道路状况等精细信息,为空心村等农村建设问题研究与改造规划提供精准依据;各类平台中的农村环境图像也可采用计算机视觉技术识别提取地域风貌特征[54],为制定具有地域特色的农村空间规划与设计提供支撑。

4.3 农民生活——大数据应用于农民生活状况研究

在我国快速城市化背景下,农民生活模式也在不断变迁,对当代农民生活状况的准确认知是各类农村政策有效制定的重要基础。有关农民生活状况的传统信息来源主要为问卷调查、访谈等,此类方法面临着成本高、样本少、样本代表性有限等方面的挑战,而前文第2节中提到的手机定位、互联网使用等大数据为识别、分析当前我国农民日常活动与心理感受提供了有力的信息来源,笔者基于手机轨迹数据对成都农民职住格局与日常活动模式的研究即是对这一研究方向的一项探索。未来研究可进一步探索采用更多类型的新型数据对当前我国农民生活状况进行更为全面的刻画与分析,如采用空间精度更高的手机GPS定位数据可以更精准地识别农民活动地点与活动内容,进而对农民生活方式、生活便利度以及更深入的农村贫困、老龄化等社会经济问题进行解析;采集农民群体的社交媒体数据,包括内容发布、浏览、评论等,可以对农民的生活满意度、幸福感等主观感受进行评估,从而主客观相结合对当前我国农民的生活状况进行分析。