浙江嘉善东部区域盛家湾河道缓冲带及水生态修复实践

2022-12-05刘瑞霞孙菲肖满王洋卜繁婷薛李铭袁鹏高红杰颜步云

刘瑞霞,孙菲,肖满,王洋,卜繁婷,薛李铭,袁鹏*,高红杰*,颜步云

1.中国环境科学研究院流域水环境污染综合治理研究中心

2.中节能大地环境修复有限公司

3.嘉兴市嘉善生态环境监测站

2019 年12 月,中共中央、国务院印发的《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》明确指出,上海青浦、江苏吴江、浙江嘉善作为长三角生态绿色一体化发展示范区,要求一体化示范区率先探索将生态优势转化为经济社会发展优势[1]。建设长三角生态绿色一体化发展示范区是实施长三角一体化发展战略的先旗手和突破口。近几年,浙江省全面实施“五水共治”,先后推进“清三河”、剿灭GB 3838—2002《地表水环境质量标准》劣Ⅴ类水体和污水“零直排”三大战役,水环境质量显著改善[2]。嘉善县作为全国唯一的县域科学发展示范点和长三角生态绿色一体化发展示范区,坚持走生态优先、绿色发展之路,探索流域生态环境保护修复及跨区域河湖治理新模式。

然而,嘉善县地处平原河网地区,受多年城市化改造和不合理资源开发的影响,区域水生态空间挤占严重,生态安全未得到根本保障,快速化发展导致了生境破碎和分散程度陡增,生物多样性保护面临较大威胁。同时,由于农业面源、船舶移动源、花卉种植等污染导致水体氮、磷污染问题突出,水环境质量改善压力大,现有的枫南大桥、红旗塘大坝、池家浜水文站和清凉大桥4 个国控断面中有3 个国控断面存在不能稳定达到地表水Ⅲ类水质标准的情况[3-4]。水质与水生态代表着嘉善县生态绿色的底色,水生态状况直接关系水质的提升和稳定。因此,在全面实施控源截污基础上,嘉善县全面启动和推进了水生态修复工程,其目的是恢复水体原有的生物多样性,实现水生态系统的完整性和可持续性,充分发挥资源的生产潜力,同时保护水环境,实现水环境质量稳定向好,水生态系统转入良性循环,达到经济和生态同步发展。嘉善县姚庄镇是长江三角洲生态绿色一体化发展示范区的先行启动区,其中盛家湾河道是姚庄镇俞汇塘干流的主要支渠,其水生态环境质量直接影响俞汇塘干流下游池家浜水文站国控断面的水环境质量。因此,笔者以盛家湾河道缓冲带构建及水生态修复为试点示范,阐述其生态修复目标、生态修复方案及主要工程措施,分析总结工程实施前后的效果,以期为今后实施类似工程项目提供理论和技术参考。

1 研究区概况与主要生态环境问题

1.1 研究区概况

嘉善县地处太湖流域杭嘉湖平原,位于浙江省东北部、江浙沪两省一市交会处,处于长江三角洲的中心地带[5]。姚庄镇位于嘉善县东北部,东与上海市金山区、青浦区相连,西北与江苏省吴江区隔河相望,是浙江省接轨上海的“桥头堡”和长江三角洲生态绿色一体化发展示范区的先行启动区[1]。姚庄镇全境位于长江三角洲冲积平原,一马平川,湖荡星罗密布,河港纵横交叉。

俞汇塘(潮汐河流)是姚庄镇的重要水系,呈东西走向,西起泥鱼荡,东至浙沪交界,全长11.91 km,全线共有27 条支流。其中,盛家湾是俞汇塘干流在池家浜水文站国控断面(浙江省地表水出境断面)下游(东侧)200 m 左右的一条支渠,河道呈h 型,全长1.48 km,河道中心水深约1.35 m,均宽为16 m,与俞汇塘河水在北侧有节制闸控制交汇,至东南侧浙沪交界处结束。河道沿岸分布有居民和农业种植区,以种植花卉、蔬菜、瓜果为主,其土壤母质为河湖沉积的黏土、粉质黏土。盛家湾所在区域属于北亚热带南缘的东亚季风区,四季分明、温和湿润、光照充足、雨量充沛、无霜期长,年平均气温为15.8 ℃,年平均降水量为1 155.7 mm,适宜作物生长。由于该区域河道密布,地势平坦,因此具有比降小、流速小及双向流动等基本特征,加之盛家湾河道有闸坝控制,常水位为1.05 m,最高控制水位为1.35 m。俞汇塘水系及研究区位置如图1 所示。

图1 俞汇塘水系及盛家湾河道位置Fig.1 Yuhuitang watershed and geographical location of Shengjiawan River course

1.2 盛家湾区域生态环境问题分析

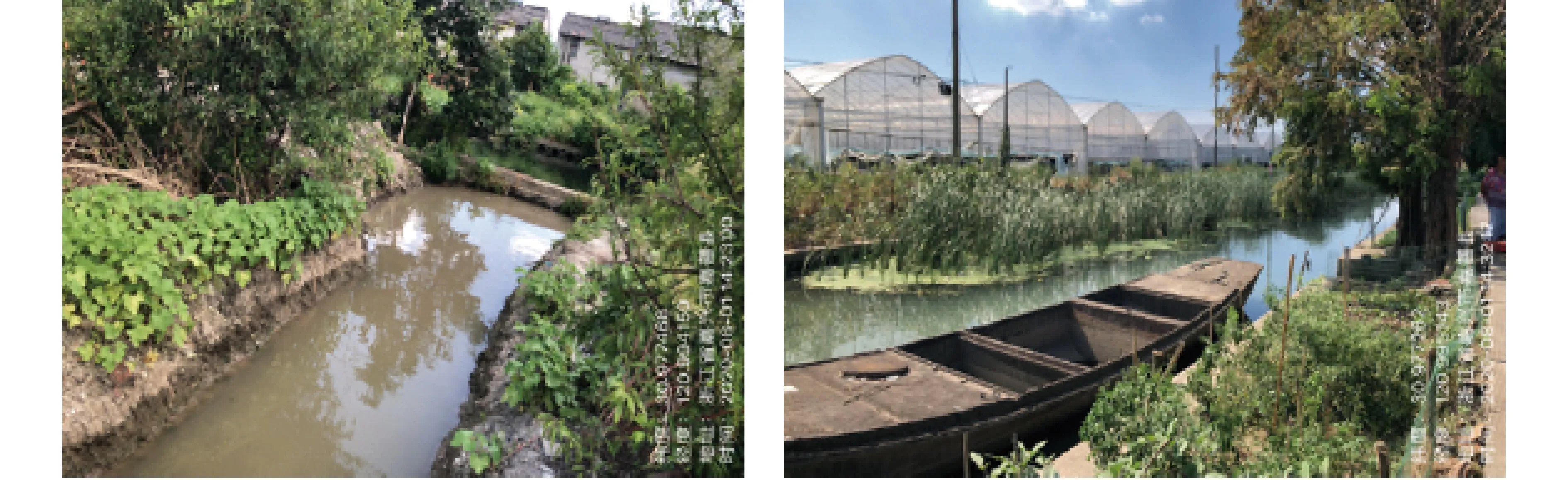

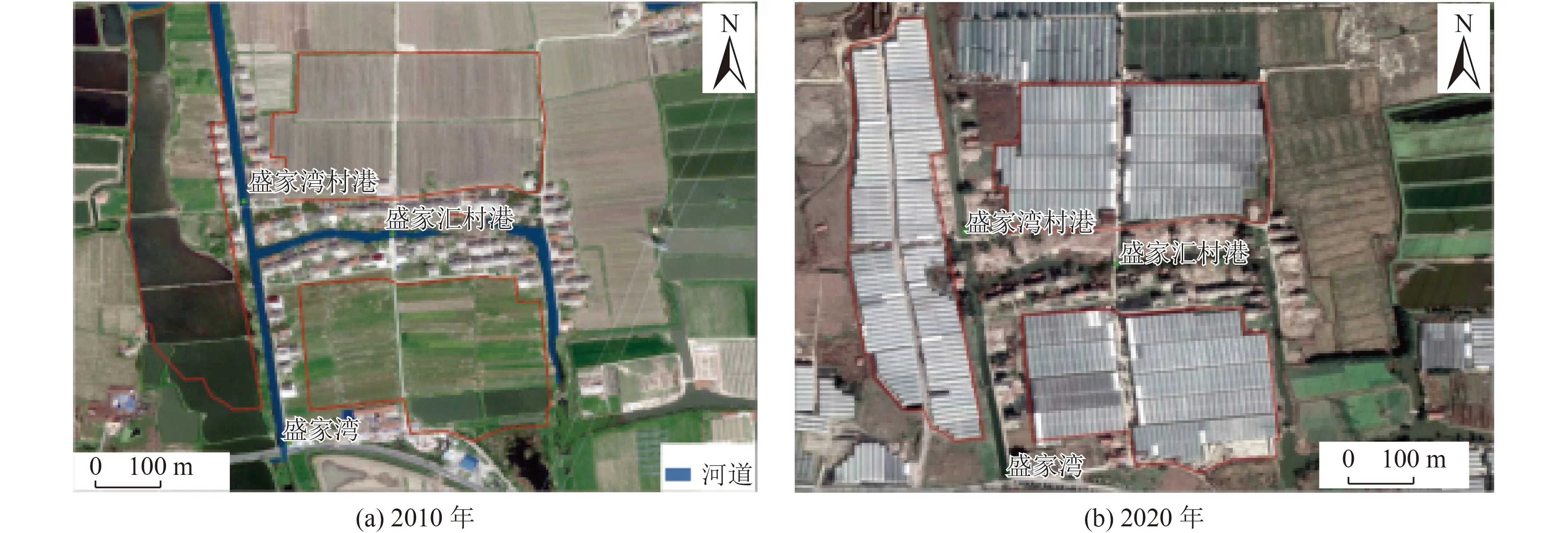

经资料分析和现场调查可知,盛家湾区域主要存在以下生态环境问题:1)区域面源污染突出,存在花卉大棚及农业种植退水直排。盛家湾区域有27 户居民和60 多hm2农业种植区,沿河分散居民的生活污水和垃圾、农作物种植与家禽养殖以及花卉种植污染物,在降水和径流冲刷作用下,通过地表径流或农田退水进入盛家湾河道,造成水体污染。2)河道沿线生态空间被挤占。通过对盛家湾区域的现场调研结果(图2)及2020 年与2010 年的卫星遥感影像(图3)对比发现,盛家湾河道沿线众多的花卉种植大棚、农田种植和居民住户,严重挤占了河道沿岸生态空间,使部分河段生境受损严重,生物多样性降低。另外,前期改造的河道两岸多为直立式透水硬化河岸,阻碍了水生生物和陆生生物之间的物质、能量、信息交换,影响了河岸生态系统的多样性。3)河道水质不稳定、局部河道底泥淤积严重。由于盛家湾河道沿岸生态空间不足,加之沿河分散居民生活排污、农作物种植面源污染、花卉种植排污等问题,使得河道水质不稳定,水体透明度较差,不同时段呈现不同程度的富营养化现象,其水质类别为Ⅲ类或Ⅳ类,局部河道底泥淤积严重,存在公共卫生安全隐患。由2020 年8 月现场3 次采样分析可知,盛家湾水质指标高锰酸盐指数为5.7 mg/L,氨氮、总磷浓度分别为0.354、0.230 mg/L,河水透明度为68 cm、溶解氧浓度为6.63 mg/L,其中总磷浓度超过地表水Ⅲ类水质标准(0.2 mg/L),由此影响潮汐河流俞汇塘池家浜水文站国控断面总磷指标季节性超标,使其水质不能稳定达到地表水Ⅲ类标准。由2016—2020 年池家浜水文站断面总磷浓度变化趋势(图4)可知,2019 年9 月,水体总磷浓度超过地表水Ⅲ类水质标准。

图2 2020 年盛家湾河道两岸状况Fig.2 Situation of river banks in Shengjiawan River course in 2020

图3 2010 年和2020 年盛家湾区域卫星遥感影像图比较Fig.3 Satellite remote sensing images of Shengjiawan area in 2010 and 2020

图4 2016—2020 年池家浜水文站总磷浓度变化Fig.4 Variation of total phosphorus concentrations in hydrological station of Chijiabang from 2016 to 2020

2 盛家湾生态修复工程方案

2.1 生态修复思路

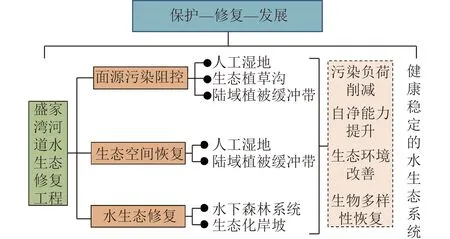

盛家湾河道生态修复方案,坚持保护—修复—发展的创新思路,落实低碳化和生态化的理念,以“净水初心、水岸交映、花海飘香、水畔善居”为指导思想,通过面源污染阻控、生态空间恢复、水生态修复等措施,开展河流缓冲带构建(包括陆域植被缓冲带、岸线生态化改造、人工湿地与生态植草沟建设)[6],以及沉水植物种植等生态修复工程,以实现河道污染负荷削减、自净能力提升、水环境整体改善、生物多样性恢复,最终构建健康稳定的河流水生态系统。并以此为试点示范,旨在逐步恢复由支流到干流、由河道到河网的流域整体水生态环境功能,构建具有流域或区域特色的水生态系统,实现生产、生活、生态的“三生”融合。其工程总体方案设计思路如图5 所示。

图5 盛家湾河道生态修复工程总体方案设计思路Fig.5 Design idea of overall scheme of ecological restoration project in Shengjiawan River course

2.2 生态修复目标

通过对盛家湾河道水生态修复工程,全面提升河道的水生态环境质量,构建健康稳定的水生态系统,实现水体清澈见底,水质稳定达到Ⅲ类,个别时段达到Ⅱ类,两岸环境优美的修复目标。具体目标包括:1)工程建设目标。实施面积为20 400 m2的盛家湾全河段水下森林生态修复工程,建设面积为17 700 m2垂直下行潜流人工湿地,构建陆域约1 480 m长、30 m 宽的植被缓冲带,建设2 200 m 长的强化型农业面源污染阻控的生态植草沟,整治岸线长度为1 210 m。2)水质改善目标。通过水下森林系统构建,实现水体透明度大于1.0 m,采用缓冲带生态修复与岸线整治工程,改善河道水环境现状,通过潜流人工湿地建设实现出水水质稳定达到地表水Ⅲ类水质标准。3)生物多样性恢复目标。恢复水生植物覆盖面积,重现蓝蜻蜓、萤火虫等土著昆虫。

2.3 主要工程措施

盛家湾河道缓冲带和水生态修复措施主要分为面源污染阻控、生态空间恢复和水生态修复3 类,具体工程包括:具有强化处理和拦截地表径流或农田退水功能的潜流人工湿地和生态植草沟建设,岸上陆域河岸植被缓冲带建设,裸露或硬质垂直护岸的生态驳岸改造,以及过滤、吸附和降解污染物的水下森林系统修复。生态修复工程总体布设如图6 所示。

图6 盛家湾河道生态修复工程布设Fig.6 Project layout of ecological restoration in Shengjiawan River course

2.3.1 陆域河岸植被缓冲带构建

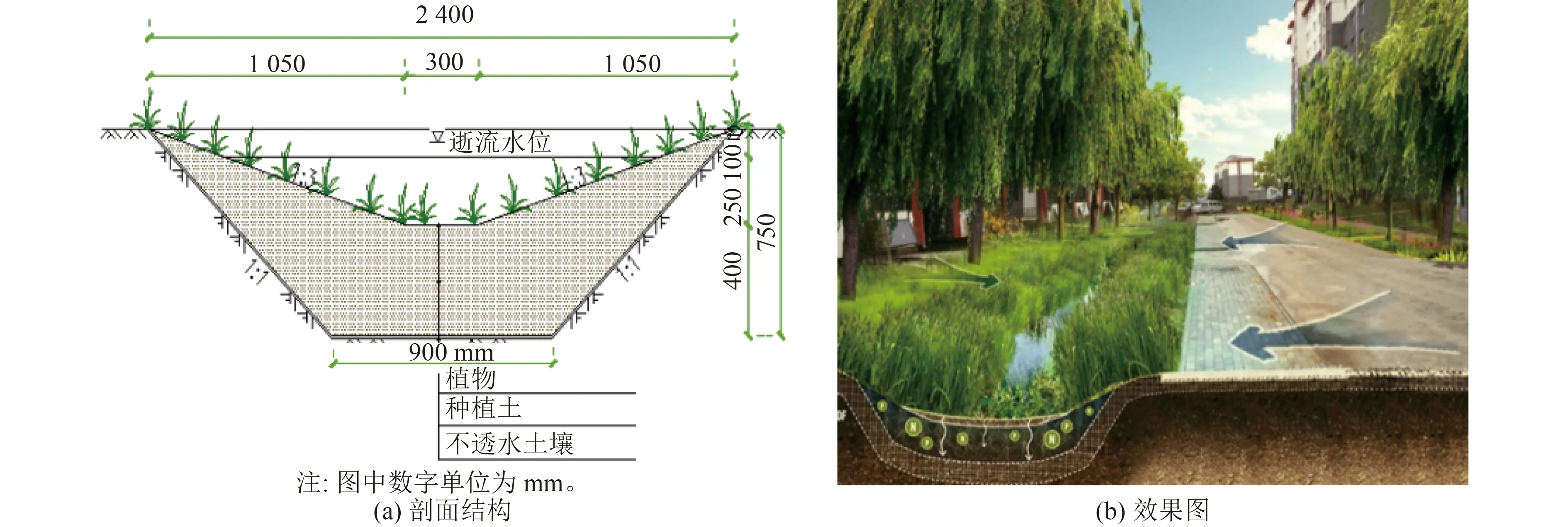

河岸植被缓冲带是指位于水体与陆地之间的过渡地带,由水生植物带和陆域乔木、灌木或(和)草本植物带等组成(图7),它具有截留污染物以净化水质、提供生物栖息地以保护物种多样性、调节河流微气候、稳固河岸、连接廊道、美化景观等生态功能[6-7]。陆域河岸植被缓冲带“乔+草”植被恢复工程主要包括基底修复、植物群落修复和物种配置。

图7 河岸植被缓冲带的空间结构及修复效果Fig.7 Schematic diagram of the spatial structure and restoration effect of riparian vegetation buffer zone

河岸植被缓冲带构建工程位于盛家湾河道西南侧(图6),将沿盛家湾河道多年平均高水位(1.3 m)向陆域延伸约30 m,划定为陆域植被缓冲带范围。根据该区域地形,对基底地形地貌进行改造,主要包括沿岸花卉大棚和其他构筑物的拆除腾退,以及以原河道边坡为基准,向外按1∶5~1∶10 坡比造坡,从而形成在总体坡度控制下,允许河岸带的地势起伏及小洼地存在的从陆域向岸边由高渐低的微地形设计,以保障降水或零散居民生活用水产生的地表径流均匀流入缓冲带区域。合理的植被配置是实现缓冲带有效控制径流和控制污染的关键,工程中根据所在区域的实际情况,充分利用现有乔木(柳树、水杉、橘子树、构树等),同时补种碧桃、红叶李等,搭配各种本地常见草本植物(狗牙根、狗尾草、波斯菊等),乔木和草本植被的宽度按照3∶4 的比例种植,草本植株的间隔最小为20 cm。从而达到单位面积内植物株数的稳定,充分构建缓冲带生态系统多样性。

2.3.2 护岸生态化改造(生态驳岸)

盛家湾河道左右两岸全长合计2 733 m,现状河岸形式为硬质垂直护岸,材质为六角砖和素砼帽石,岸线笔直,结构形式较为生硬呆板,且年久失修,部分岸坡有崩塌现象。由于盛家湾河道属于内河,河道水主要用作两侧农田灌溉,其与俞汇塘交汇处由闸坝控制,并且俞汇塘干流设有防洪堤和防洪闸,因此河道无需做防洪设计。盛家湾河道护岸改造工程,除将南岸全线和北岸部分直墙保留外,其余河段的直墙全部拆除,恢复成1∶5~1∶10 的自然生态边坡,改造长度约为1 210 m。在三岔口处,将部分直墙拆除,相应地使水面扩大。河道边坡根据生态设计原则,在恢复天然土壤坡面后,水下部分种植沉水和挺水植物,水上边坡部分按照缓冲带构建原则种植水生植物,岸坡外设置透水混凝土或防滑透水人行步道砖巡河路,巡河路外再顺接陆域生态缓冲带和植草沟。针对有居民房屋无法拆除垂直护岸的岸边,通过在沿岸河底打仿木桩,木桩内填土种植沉水植物和挺水植物等措施,恢复河岸生态自然风貌。

2.3.3 生态植草(拦截)沟建设

生态植草沟指种有植被的地表沟渠,其可对降水冲刷产生的面源污染等进行前处理,过滤拦截径流中的悬浮物和污染物[8-9]。盛家湾河道两岸区域大多为花卉种植大棚、水稻田和居民住户,为了截留初期雨水中的泥沙和污染物,以及拦截农田、花卉大棚退水(合计水量为1 150 m3/d),设计了既可过滤沉沙又可拦截污染物的生态植草沟(图8)。通过生态植草沟体系,控制和削减进入河道的径流污染负荷,在完成输送功能的同时达到雨水和农田退水的收集与净化要求。生态植草沟体系在布局上以自然为主,与水生植物修复相结合,形成优良的植物总体和局部效果,既达到水质净化目的,又具有绿化和恢复生物多样性的功能。本设计方案同时将各地块的雨水截留,通过生态植草沟连接各处农田沟渠,再通过主干管集中到盛家湾北侧湿地系统统一处理。

图8 生态植草沟结构示意及效果图Fig.8 Schematic diagram and restoration effect of ecological grass planting ditch

该工程中生态植草沟结构采用联锁式生态护坡-生态填料-净水植物的组合模式。其中,联锁式生态护坡是一种适用于中小水流情况下土壤侵蚀控制的联锁铺面系统,联锁性设计保证了每一自锁块位置的准确性并可避免发生侧向移动。高开孔率渗水型柔性结构铺面在水流作用下具有良好的整体稳定性,既能够降低流速、减少流体压力和提高排水能力,又能起到增加植被面积、绿化环境的作用。按照国际通用的生态混凝土设计,在混凝土中添加醋酸纤维等高分子物质,使混凝土自锁块在强度不变的情况下更有利于水生植物生根和水生动物繁衍。其主要技术特点包括:全方位的联锁效果;高强度、耐久性的柔性结构,适合用于各种地形;透水性强,可减少基土内的静水压力,防止出现管涌现象;可植草的铺面层,形成自然坡面;施工方便快捷,不需要大型设备。针对农田退水氮、磷浓度高的问题,净水植物选择耐污能力强、净化效果好、根系发达的水生植物,主要选择的植物种类为芦苇、菖蒲、梭鱼草等。

2.3.4 人工湿地建设

人工湿地是对天然湿地净化功能的强化,利用湿地中基质、植物和微生物之间的相互作用,进行物理、化学和生物的协同净化,通过过滤、吸附、沉淀、植物吸收和微生物分解实现对污水中污染物的去除[10-11]。盛家湾人工湿地工程主要用于处理该区域花卉大棚、农业种植污水以及居民生活污水,以降解水体中氮、磷等污染物,消除面源污染,使出水水质达到地表水Ⅲ类水质标准后用于盛家湾的生态用水;同时根据生物栖息环境特点,合理配置相应生境,营造异质化的生境空间和适于多种生物生存的栖息地,形成相对完整而丰富的生态系统。通过人工湿地建设,达到生态水处理技术和自然景观和谐结合的效果。

盛家湾设计方案设置湿地工程2 处:一处在盛家湾河道北侧,接俞汇塘右岸大堤,湿地整体呈条带状,东侧和南侧为盛家湾花卉大棚;另一处在三岔口西岸,为一小型人工湿地,处理西岸的农田和花卉大棚退水。根据现状地形,采用潜流湿地对农田退水、生活污水和循环水进行生态净化。河道北侧人工湿地工程平面布设如图9 所示。该工程共建设潜流湿地面积17 700 m2,湿地平均深度为1.1 m,共分割为10 个独立净化单元,其中南部的9#~10#单元面积为7 900 m2,用于处理农田、花卉大棚退水(合计水量为1 150 m3/d)和居民、花农的生活污水;北部的1#~8#单元面积为9 800 m2,用于盛家湾补水的初级沉淀和蓄水的循环净化,循环水规模为5 000 m3/d。经湿地处理后的再生水作为生态补水汇入盛家湾河道,增强水循环,补充水资源。

图9 河道北侧人工湿地平面布设示意Fig.9 Schematic diagram of layout of the constructed wetland at the northern side of the river

为了防止湿地内进水渗漏造成进出水水量不平衡,湿地系统底部及周边均采取防渗措施,即采用高密度聚乙烯(HDPE)膜对湿地进行防渗处理。针对湿地进水有机污染程度较低的特点,采用成本较低的不同粒径的碎石作为湿地基质填料。湿地植物是污染净化的重要承担者,因此植物的配置尽量选用本地且净化效果好的植物(芦苇、菖蒲和美人蕉等)。通过多种类型植物的搭配,形成丰富而又错落有致的植物群落结构,在实现净化功能的同时又能保持湿地系统的生态完整性,达到良好的生态效果。

2.3.5 水下森林系统构建

水下森林系统构建主要包括基底修复、沉水植被系统构建和水生动物构建。

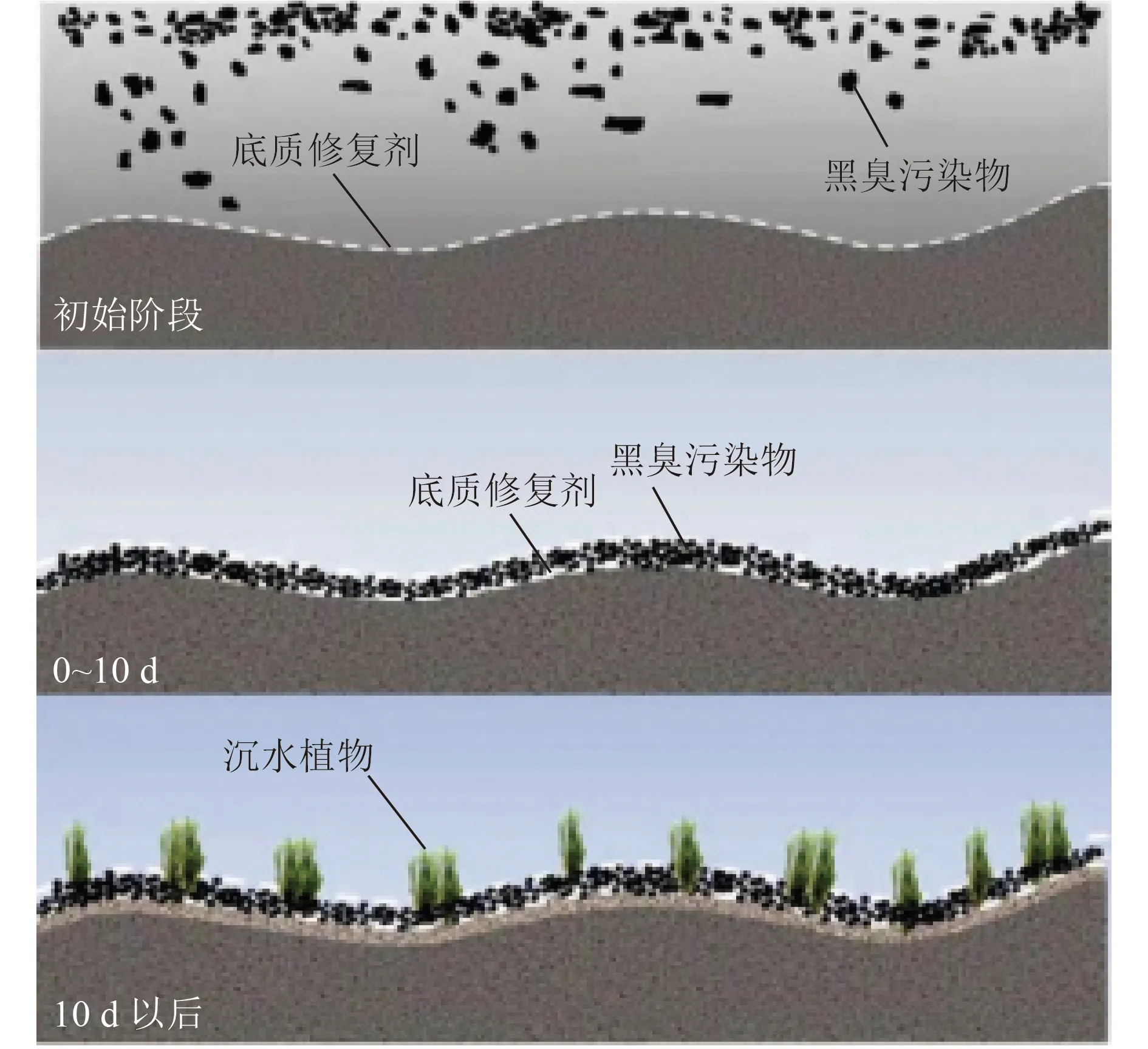

(1)基底修复

底泥与水体之间存在物质交换,通过营养盐的交换及物质再循环过程,使底泥成为生长在河流底层的水生植物所需营养盐的来源之一[12-13]。针对盛家湾河道部分河段存在淤积或底质污染的问题,综合考虑施工条件和成本,选用干式清淤法对富营养化严重河段的表层底泥进行清淤处理。由于干式机械清淤会对河床基底环境和微生物群落造成破坏,因此,清淤后采用以微生物菌剂为主,同时掺加少量微生物所需营养剂的底质修复剂对底质进行原位改良,以快速恢复底泥中有益微生物种群,稳定底泥环境,促进底栖生物系统的自我恢复和沉水植被系统的人工恢复。具体工程方案:在河道清淤范围内首先分区恢复蓄水,至水深50~100 cm,人工一次性投撒50~100 g/m2微生物混合修复剂;投加完成后静置1~2 d,酌情采用推流设施促进河水流动混合,以增加水体溶解氧浓度,根据微生物变化特征酌情补充活水,同时开始分批补栽沉水植物。每日现场踏勘观察河流水质、水生植物、微生物和藻类的生长状况,采用人工投撒和辅助混合设施酌情补充营养剂5~10 g/m2。通过现场观察发现,在投加基质修复剂0~10 d 时,河流中部分淤积和异味现象消失,河流生态系统活跃,原生水生动物族群繁盛,这是由于环境修复剂中微生物增殖、释放,并扩散进入底泥表层,使黑臭污染物得到降解,从而改善了河道原有底泥的性状。投加基质修复剂10 d 之后,河道内好氧细菌昼夜、季节活动活跃,受环境温度和水体溶解氧的影响,水面周期性出现或消减细菌结膜,这时微生物已扩散至底泥内部,分解底泥中的累积污染物,适宜沉水植物存活及生长。底质修复剂对底质环境的修复净化过程如图10 所示。

图10 底质改良修复剂净化过程模拟示意Fig.10 Schematic diagram of purification process by sediment substrate modifier

(2)沉水植被系统构建

沉水植被系统是“水下森林”的生产者,是水体生态系统中重要的组成部分,从下而上对整个水体起到巨大的净化作用[14]。构建沉水植被系统时,既要考虑沉水植被覆盖面积,达到生态平衡自净要求,也要考虑本系统对外来污水量的净化效能。沉水植物一般生长的水深为0.5~2.5 m,最适宜的水深为0.6~1.5 m。沉水植物净化区的构建,既要充分考虑物种间竞争对植物生长及水质净化的影响,又要考虑河道水流环境和水质条件,通过充分利用自然环境或采取工程技术手段,为沉水植物的生长营造更加有利的条件[15-16]。

沉水植物的选择通常考虑以下几方面:1)四季常绿,耐高(低)温、耐盐、耐弱光;2)净化效果好,去污能力强,尤其是对氮、磷等污染物有较高的净化率;3)充分考虑水下空间、层次,实现水下沉水植物景观化;4)根据当地气候水文特征,选择不同类型的品种进行合理搭配,实现水下沉水植物一年四季的自然更替和生物多样性;5)以广布种和本土种为主,防止外来物种入侵;6)选择的品种容易管理,减少维护成本。

综合考虑上述原则,选用根系比较发达、去污净化能力强、四季常绿、耐寒能力强,并经过实验室驯化、提纯、复壮后的矮生苦草,同时考虑沉水植被群落与多样性,间种部分轮叶黑藻和原有土生狐尾藻,其中矮生苦草种植比例大于70%。为了给沉水植被营造良好的水深条件,将沉水植被种植区的常水位控制在85 cm 左右,成活养护期间蓄水深度为30 cm左右,通过调节水深控制光照和水温,提高沉水植物的成活率。该工程植物种植始于2021 年3 月底,矮生苦草种植密度为12~16 丛/m2,在养护30 d 后,逐渐提高蓄水位,并对沉水植物群落进行优化调整,酌情移除原生狐尾藻,并补种矮生苦草,同时增种轮叶黑藻,提升群落多样性,水生植被覆盖面积达20 400 m2。

(3)水生动物构建

在河道水下森林系统中,水生动物的作用主要是实现系统的自我维持、自我演替的良性循环。水体中水生动物适宜的生物量和物种配比可提高其生物净化效果。如底栖动物可促进水体中有机碎屑的分解,提高水体透明度,降低水体pH,对水体富营养化有明显的削减作用[17-18]。但需要定期打捞底栖动物,防止其过量繁殖,造成水体污染。

盛家湾原生田螺、鲶鱼、鲢鱼和草鱼族群丰富活跃,原则上对该食物链不加干涉。但在4—5 月水质达到预期指标后并处于生态优化和稳定期时,河道中原生福寿螺数量偏多,因此对福寿螺进行人工打捞,并去除螺卵。另外,盛家湾原生鱼类多以草食性鱼类为主,其啃食破坏水生植物,导致水体内悬浮植物残骸增加,遮挡光照,影响沉水植物光合作用,增加水体透明度恢复难度,因此引入5 尾乌鳢,以控制草食性鱼类数量,但在秋季前对乌鳢进行人工捕捞,实现水体动植物生态平衡。通过构建食物链使水体中的氮、磷营养物质得到去除。

3 生态修复效果分析

盛家湾河道生态修复工程于2020 年8 月启动,至2021 年10 月全部完成。该工程在盛家湾区域原有的生产、生活空间的基础上进行规划布局并开展生态修复,通过陆域植被缓冲带、强化型生态植草沟、岸坡生态化改造和水下植被修复或恢复,同时结合潜流人工湿地净化系统,全面改善了盛家湾区域的生态环境,形成协调的流域生态格局,促进区域社会经济的可持续发展及和谐人居的环境,实现生产、生活、生态的“三生”融合。工程实施后的实景如图11 所示。

图11 盛家湾河道生态修复效果实景Fig.11 Photographs of Shengjiawan River course after ecological restoration

3.1 生态环境效益

盛家湾河道生态修复工程,坚持低碳化和生态化理念,污染物减排成效明显,生态环境质量显著提高,实现了氮、磷的污染控制,削减了进入河道下游的污染物总量,年削减COD 入河量约3 900 t、总磷入河量约40 t、总氮入河量约 1 800 t,保障了水下有森林、两岸有绿屏,新增植被覆盖面积670 000 m2,工程实施后盛家湾区域内恢复了往日的水清岸绿、自然生态风貌,水体更是清澈见底,水生植物的覆盖面积得以恢复,蓝蜻蜓、萤火虫等土著昆虫以及白鹤等鸟类物种数量明显增加。通过构建生态湿地-生态缓冲带-水下森林系统,增强了区域水环境承载力,实现了“有土皆绿、还清入河”的良性循环,确保了河流生态系统的稳定性。

3.2 经济效益

盛家湾河道生态修复工程在涵养水源、蓄洪防旱、调节气候、降解污染及保护生物遗传资源等方面发挥着较好的生态服务功能,具有潜在的、间接的经济效益。另外,该工程作为嘉善地区水生态修复样板工程,结合区域环境综合整治工程,开发新商业模式,在花卉种植基础上,增加了当地农民经济收入。同时,充分依托嘉善地处上海大都市圈交通优势,带动了相关产业的繁荣和发展。通过与社会文旅开发及教育培训团队的合作,打造了集少年研学、文旅开发和农业生产于一体的综合经济发展带,将“亲近自然,素质教育”与现代化教育融合,建设环上海中小学生环保研学基地;开发了文旅第三产业,塑造原乡民宿体验群。

3.3 社会效益

盛家湾河道生态修复工程的实施,在盛家湾区域打造了集生态涵养、绿化防护、环境依托、文旅开发等多功能相结合的样板河道,不仅使嘉善县的生态环境得到巨大改善,更将推动嘉善县的整体产业结构调整,推进城市化建设,形成生态更丰富、经济更协调、环境更优美的城市格局,促进了区域社会经济的可持续发展与和谐人居的建设,有效提升了研究区域居民的幸福指数,具有良好的社会效益。

4 结语

盛家湾是嘉善县俞汇塘国控断面下游的一条支渠,在全面实施控源截污的基础上,实施了河道生态修复工程,该工程坚持生态绿色的理念,系统解决了水里和岸上的问题,通过陆域生态缓冲带构建、河道岸线生态化改造、缓冲区强化处理设施建设及水下森林系统构建,还原了“水清岸绿”,恢复了水体原有的生物多样性、水生态系统的完整性和可持续性,使水生态系统转入良性循环,成为嘉善地区单纯的从水环境治理到水生态保护修复的样板工程。与此同时,在盛家湾生态绿色的基础上,坚持绿色发展理念,将生态环境优势与高质量产业项目结合,实现了生态环境资源化、产业经济绿色化,打造人与自然和谐共生的宜居之地。