“三线一单”生态环境管控单元划定方法与建议

2022-12-05汪自书谢丹杨洋刘毅

汪自书,谢丹,杨洋,刘毅

清华大学环境学院

实施生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单(简称“三线一单”)生态环境分区管控,是新时代贯彻落实习近平生态文明思想、深入打好污染防治攻坚战、健全生态环境源头预防制度的重要举措。不断健全“三线一单”生态环境分区管控制度,对推动高质量发展和高水平保护、提升生态环境治理体系和治理能力现代化水平具有重要意义[1-2]。截至2021 年底,全国所有省份(本文中的数据未包括港澳台地区)、地市两级“三线一单”成果均已完成发布,划定了40 737个生态环境管控单元,初步建立了覆盖全国的生态环境分区管控体系。当前各省(区、市)正积极开展“三线一单”成果的跟踪评估和更新调整等工作。

“三线一单”生态环境管控单元是解决生态环境要素分区管理条块分割和尺度衔接等问题的重要探索,其划定是“三线一单”生态环境分区管控方案编制和持续应用的关键环节之一[3]。“三线一单”作为一项新的制度,技术方法研究总体较少,且研究主要集中在编制的技术流程、技术应用进展等总结方面[1-3]。目前,国内针对“三线一单”生态环境管控单元划定方法的研究,主要集中在特定区域已有单要素环境分区和生态环境管控单元划定成果的技术流程描述方面[4-11],鲜有针对实际工作中不同生态环境管控单元及划定方法的对比讨论。因此,比较不同生态环境管控单元划定方法,探索其在不同空间尺度[12]、地理特征和生态环境保护特征下的适用性,从而更加科学合理地划定及更新生态环境管控单元,是“三线一单”分区管控方案编制、更新调整、持续应用中的技术难点和亟待解决的问题。

笔者梳理了全国各省(区、市)的“三线一单”生态环境管控单元划定方法及其主要情形,对不同划定方法及适用性进行探析,并以H 省全省及其A 市、B 市、C 市3 个城市为例,从省级和市级2 个尺度,比较了不同划定方法在不同自然地理条件和生态环境保护功能特征下的适用性,分析了不同划定方法的优缺点,并提出实际应用中不同划定方法的适用条件与实施建议,以期为优化“三线一单”生态环境管控单元划定方法提供借鉴。

1 生态环境管控单元划定方法

1.1 划定方法

《“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”编制技术指南(试行)》(简称《技术指南》)中明确提出:“生态环境管控单元指集成生态保护红线及生态空间、环境质量底线、资源利用上线的管控区域,衔接行政边界,划定的生态环境综合管理单元。”生态环境管控单元的划定从根本上来自空间管控,上位遵从主体功能区划的理念,与主体功能区开发与保护格局相匹配。其中,优先保护单元对应主体功能区的禁止开发区和限制开发区中生态功能重要、生态环境敏感脆弱的区域;重点管控单元对应主体功能区的优化开发区和重点开发区中环境质量不达标、资源环境承载压力较大、污染物排放较为集中的区域;一般管控单元主要对应限制开发区内的农产品主产区等区域。《技术指南》中明确了生态环境管控单元划定及分类的要求,其核心是将行政区划、规划城镇建设区、工业园区(集聚区)等行政管理边界与生态、水、大气、土壤、资源等各类要素管控分区进行空间匹配与综合集成,根据管控等级和要求差异,确定优先保护、重点管控和一般管控3 类生态环境管控单元,实施分类差异化管控[13-14]。

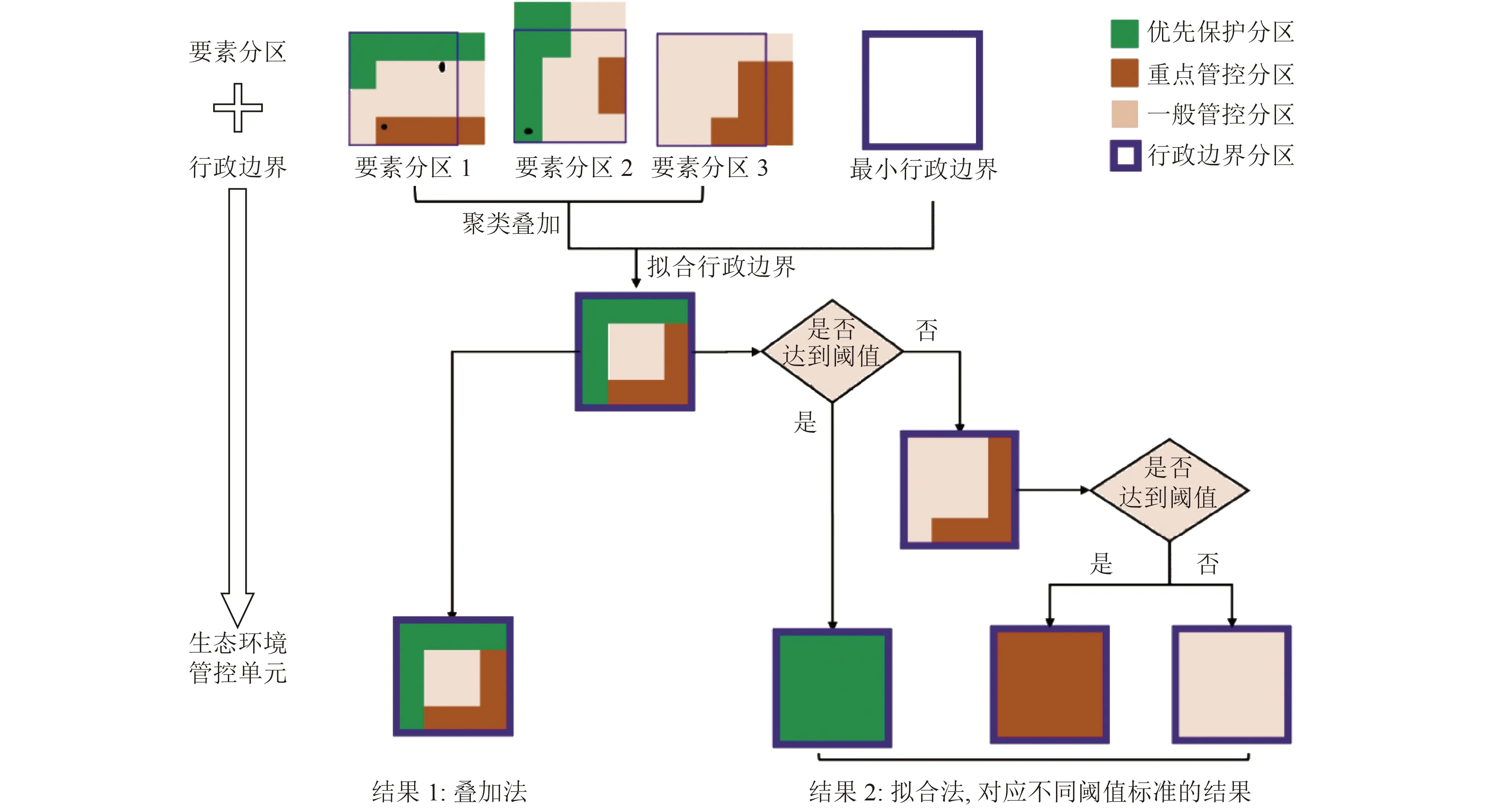

由于《技术指南》中没有明确生态环境管控单元划定的具体技术细节和标准,各省(区、市)将各要素分区叠加拟合至优先保护单元或重点管控单元的实际操作中,主要有要素叠加并集法(简称叠加法)和拟合行政边界阈值法(简称拟合法)2 种划定方法[1,15],其在划定技术流程和结果表达上存在一定差异(图1)。

图1 2 种生态环境管控单元划定方法比较分析示意Fig.1 Schematic diagram of two zoning methods of the integrated ecological environment units

(1)叠加法

按照生态优先、问题导向的原则,突出生态保护空间和各要素重点管控分区,对各要素分区进行叠加后取并集,剔除面积较小(如1 km2)的破碎斑块,兼顾生态空间、要素管控分区、产业园区和城镇开发边界属性的完整性,划定各类生态环境管控单元的边界,并确定管控等级[16]。

(2)拟合法

以乡镇行政单元为基础,在要素分区叠加的基础上进行边界拟合,计算单元内各要素叠加后优先保护、重点管控和一般管控3 类分区占该单元总面积的比例;根据3 类分区的组成结构、面积比例的高低,设置判定单元管控等级的阈值;比较各要素分区面积比例是否超过预设的管控单元面积比(即阈值),再结合单元的主导生态环境功能,最终确定生态环境管控单元的类型。以重点管控单元确定为例,某省选定水、大气、土壤环境要素重点管控区面积超过50%为阈值,超过则确定为重点管控单元,未超过则确定为一般管控单元。

上述2 种方法的最大区别在于叠加法是以生态环境要素管控分区为主划分管控单元,保持了要素管控分区的空间边界;而拟合法以行政边界为基本单元,对行政边界内的要素管控分区进行整合,并将单元确定为单一的管控等级。

1.2 方法应用情况

在进行“三线一单”生态环境管控单元划定时,大部分省(区、市)采用叠加法,小部分省(区、市)采用拟合法。采用叠加法的省份划定过程差异较小,其根据本地区问题特征突出该区域的生态、水或大气要素分区。采用拟合法的省份具体操作程序和标准差异较大,存在以下几种情形:1)以某等级管控分区面积比例为阈值确定综合生态环境管控单元类型,但具体阈值标准存在差异。2)将不同要素管控等级(优先、重点、一般)一致的区域进行合并统计,比较单元内不同管控等级面积的比例,将比例最高的管控等级确定为生态环境管控单元类型。3)未明确拟合法划定的具体技术流程和阈值确定的具体标准。

从省域尺度来看,目前全国各省(区、市)结合当地生态环境要素分区特征和实际管理需求,选择各自的生态环境管控单元的划定方法,确定相关阈值标准并划分管控等级。但是,从区域/流域统筹的角度来看,部分相邻省(区、市)存在生态空间管控等级错位、流域上下游管控要求不协调等问题,导致国家和区域层面“三线一单”生态环境分区管控成果集成、落地应用存在一定困难。

2 划定方法对比分析

2.1 案例区概况与研究方法

选取我国H 省及其3 个城市(A 市、B 市、C 市)为案例研究对象。该3 市具有不同的地形及环境保护功能,体现本研究案例分析结果的代表性。其中A 市位于H 省西北部,是以生态保护为主的区域;B 市位于太行山丘陵山地向华北平原过渡区,地形多样,兼具生态保护与产业发展、城镇开发建设等功能;C 市位于H 省南部平原地区,主要以产业发展、城镇建设和农业生产为主导功能。

本研究从省级、市级2 个层面对生态环境管控单元的划定方法进行对比分析。首先,计算拟合法在采用不同阈值标准(1%~99%)时,优先保护单元及重点保护单元占案例区总面积的比例。需要说明的是,实际情况阈值标准通常为30%~70%,为进一步分析较高和较低阈值区间变化对单元划定结果的影响,考虑数据分析的科学性、完整性,故选择1%~99%作为研究对照。其次,分析不同阈值标准下生态环境管控单元划定结果的变化趋势特征;最后,将拟合法的划定结果与叠加法进行对比,分析比较2 种划定方法的差异性及适用性。

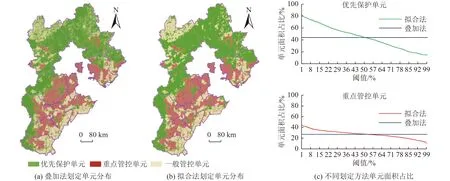

2.2 省级划定结果分析

H 省“三线一单”生态环境分区管控方案发布稿采用叠加法划定生态环境管控单元,共划定1 906 个陆域管控单元,其中优先保护单元732 个(面积占比44.0%),重点管控单元1 058 个(面积占比27.2%),一般管控单元116 个(面积占比28.8%)〔图2(a)、图2(c)〕。若采用拟合法,选择3 类单元面积比例相近的阈值标准情况下,基于乡镇区划,全省将划定生态环境管控单元1 970 个,其中优先保护单元620 个(数量占比31.5%),重点管控单元938 个(数量占比47.6%),一般管控单元412 个(数量占比20.9%)〔图2(b)〕。对比图2(a)、图2(b)可以发现,尽管二者单元数量相近,但叠加法得到的生态环境管控单元空间分布更均衡,能够兼顾更多优先保护的生态空间;而拟合法划定的管控单元在西北部山区有较大面积的优先保护单元被一般管控单元覆盖,在东南部平原地区,可能扩大重点管控单元、一般管控单元的覆盖范围,进一步压缩河流生态廊道、湖库湿地及森林公园等生态保护空间。在实际应用中,对被舍弃未划为优先保护单元的空间,需配套设置关键的管控要求,以避免失去对该部分空间的保护。

图2 H 省省级成果中2 种方法的生态环境管控单元划定结果对比Fig.2 Results of integrated ecological environment units based on two zoning methods in H province

从不同阈值标准下,H 省优先保护单元和重点管控单元划定结果的面积占比变化趋势及其与叠加法的差异性〔图2(c)〕来看,阈值标准与单元面积占比呈负相关。在阈值标准为45%~55%时,采用拟合法划定的优先保护单元面积占比与叠加法划定的结果相差在±5%之内。在阈值标准为40%~60%时,采用拟合法划定的重点管控单元面积占比与叠加法划定的结果相差在±5%之内。因此,省级成果中采用拟合法时,优先保护单元的建议阈值设定为45%~55%,重点管控单元的建议阈值设定为40%~60%。阈值标准由1%提高至99%,对应优先保护单元面积占比由82.2%降至14.4%,重点管控单元面积占比由44.1%降至10.3%。可以看出,阈值标准的设定对优先保护单元的划定影响大于对重点管控单元的划定,因此在划定优先保护单元时,阈值的确定更需慎重。

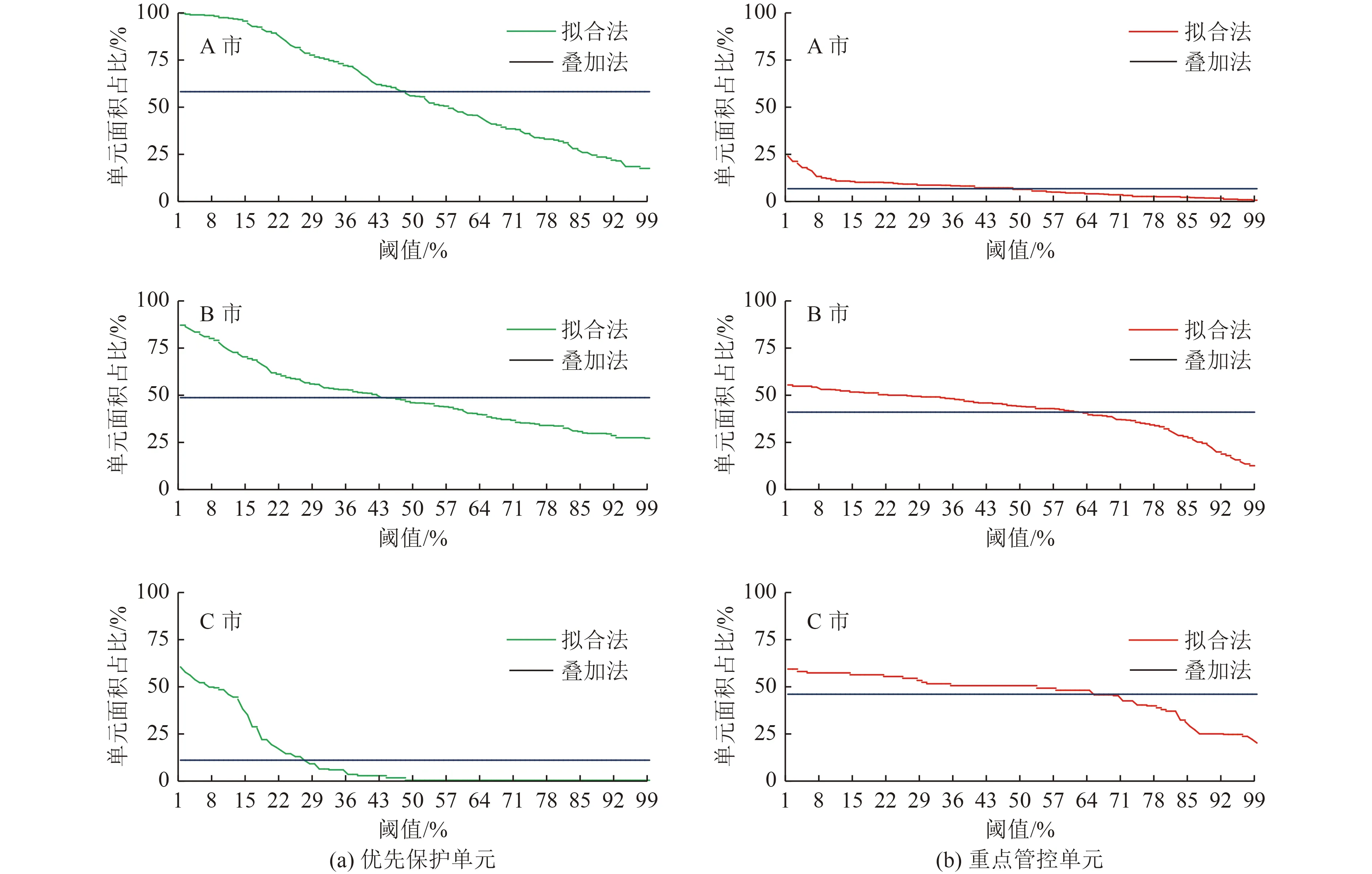

2.3 市级划定结果分析

进一步从市级层面分析2 种方法对管控单元划定结果的影响,A 市、B 市和C 市划定生态环境管控单元的结果及其变化趋势如图3 所示。总体来看,各市阈值标准与优先保护单元及重点管控单元面积占比呈负相关,但不同城市变化规律差别较大。对于优先保护单元〔图3(a)〕,阈值标准由1%调整至99%时,A 市、B 市单元面积占比分别减少了82.7%、60.0%;而C 市阈值标准超过48%以后,单元面积占比均为0。对于重点管控单元〔图3(b)〕,阈值标准由1%调整至99%时,A 市、B 市、C 市单元面积占比分别减少了23.8%、43.5%、39.2%,但在较高的阈值区间,单元面积占比表现出较明显的变化趋势。综上,优先保护单元划定结果对阈值变化响应更敏感,阈值标准选择时应慎重;而重点管控单元划定结果在相对较高的阈值区间较敏感。

图3 H 省3 个城市2 种方法的生态环境管控单元划定结果对比Fig.3 Results of integrated ecological environment units based on two zoning methods for 3 cities in H province

在A 市和B 市阈值标准分别设定为45%~50%、40%~50%时,采用拟合法核算的优先保护单元面积占比与叠加法的计算结果相差在±5%之内;阈值标准分别设定为40%~50%、50%~65%时,拟合法划定的重点管控单元面积占比与叠加法相差在±5%以内。总体来看,采用拟合法时,应充分考虑各地不同的自然地理条件和生态环境功能特征等,以C 市为代表的平原地区,不适宜采用拟合法,A 市、B 市西北部等以生态保护为主的区域,划定优先保护单元时应谨慎选择拟合法,避免生态保护空间的完整性遭到破坏。

3 划定方法的适用性

3.1 叠加法

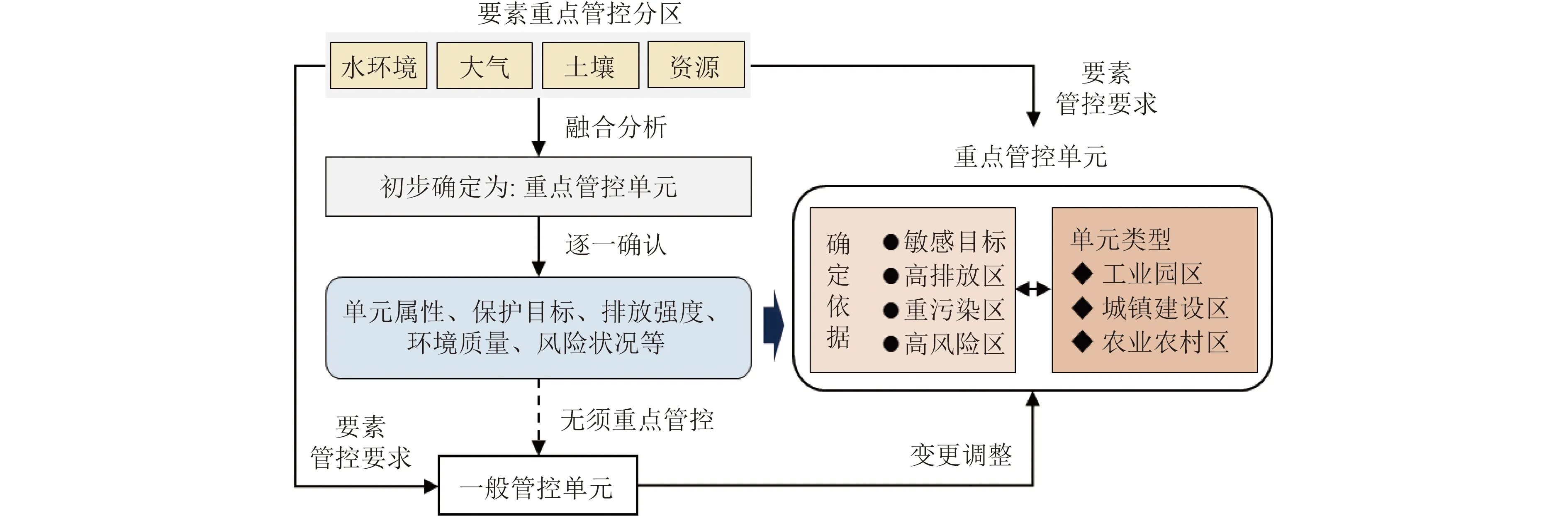

叠加法的优势是保留了要素分区的边界范围和基本属性,精细化程度更高,便于按照资源环境要素进行分类分级管理,更符合推动生态环境空间精细化管控的需求[10]。但可能存在部分单元面积过小、管理主体不明确等问题,建议在未来的跟踪评估及更新调整工作中,重点关注叠加法划定的生态环境管控单元优化调整。一方面,从保障生态系统功能稳定性的角度出发,建议保持优先保护单元划分的稳定性;同时,应结合实际应用对重点管控单元进行进一步核实,逐一确认其单元属性、保护目标、排放强度、环境质量、风险状况等,判断该单元是否存在敏感目标,以及是否为高排放区、重污染区及高风险区,确定重点管控单元等级及相应管控要求,确需调整为一般管控单元的,仍须落实要素分区管控要求;一般管控单元的管控等级和要求,应根据单元特征及外部条件的变化适时进行优化调整。总体来说,叠加法划定生态环境管控单元的过程应为一个动态的闭环过程,如图4 所示。从推动生态环境分区精细化管控的角度,建议优先选择叠加法划定生态环境管控单元。

图4 叠加法划定生态环境管控单元技术流程建议Fig.4 Suggestions on the technical process for using merging method to delineate integrated ecological environment units

3.2 拟合法

拟合法的主要优势是管控单元边界相对清晰,管理主体明确,便于考核管理[1]。但该方法的局限性也不容忽视。一方面,当乡镇范围内有多个要素管控分区时,一些管控要求和整改措施可能只适用于单元内部分区域,应用中容易造成“扩大化”或“误伤”[10],导致生态环境分区管控的精细化水平降低;另一方面,阈值标准对生态环境管控单元划定结果影响较大,但阈值的确定尚没有统一标准,相邻地区如果采用不同阈值标准,会加大区域协调难度,不利于分类协调管理。

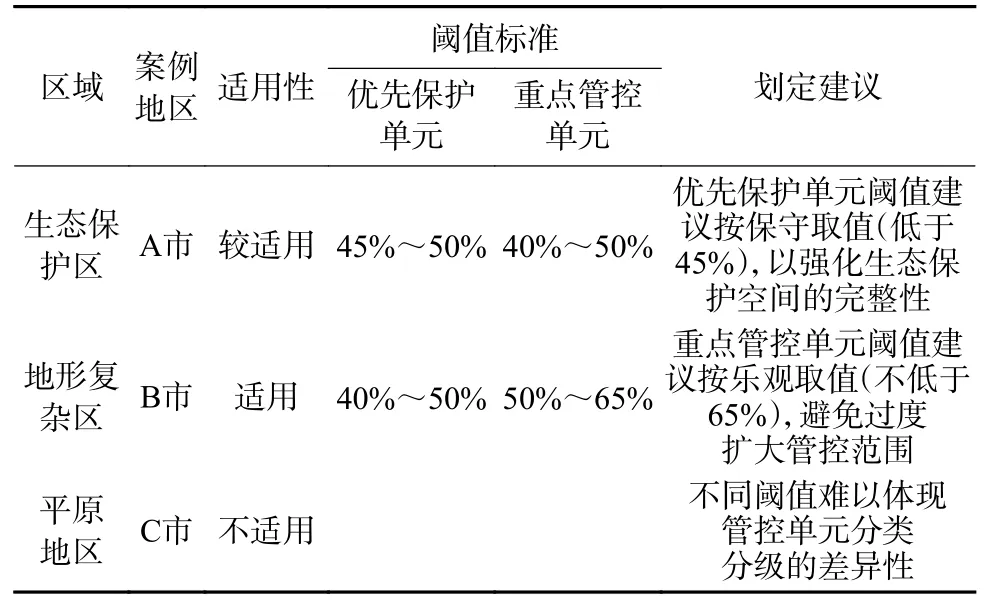

在实际操作中由于地方生态管理需求、管理模式及水平等差异,部分地区可能会选择拟合法划定生态环境管控单元,笔者基于案例研究提出了拟合法划定生态环境管控单元的适用性及阈值标准建议(表1)。在以A 市为代表的生态保护区、以B 市为代表的多地形区,拟合法的适用性相对较好。对于生态保护区,为强化生态保护空间的完整性,建议划定优先保护单元时阈值取保守值(低于45%);对于地形相对复杂的地区,建议划定重点管控单元时按乐观取值(不低于65%),避免过度扩大管控范围。以C 市为代表的平原地区的要素优先保护区主要以点状的保护地(如森林公园、湿地)及带状的水源地、缓冲带保护为主,斑块面积普遍较小。采用拟合法划定该类区域生态环境管控单元时,若阈值标准较高,则优先保护分区容易被忽略掉;若阈值标准较低,则对其他管控单元的划定影响很大。因此,在平原地区拟合法的适用性较差,划定优先保护单元时不建议采用该方法。

表1 拟合法划定生态环境管控单元的适用性及阈值建议Table 1 Applicability and threshold standard suggestions for using fitting method to delineate ecological environment control units in different terrain areas

4 结论与建议

(1)“三线一单”生态环境管控单元的划定方法有叠加法和拟合法2 种情形,对比2 种划定方法和不同阈值标准时划定结果的差异,建议优先选择叠加法划定生态环境管控单元,拟合法可能导致优先保护单元范围减小、重点管控单元范围扩大。

(2)应用拟合法时,阈值标准与优先保护单元及重点管控单元面积占比呈负相关,且阈值标准的选定对划定优先保护单元的影响较敏感,应谨慎选择阈值标准;在不同地形区域,拟合法适用性不同,平原地区拟合法的适用性较差,划定优先保护单元时不建议采用该方法。

(3)鉴于本研究仅选取某一省份及其3 个城市进行分析,研究结果可能存在一定局限性,建议下一步继续加强实证研究,深化和完善生态环境管控单元划定方法。在实际应用中,建议结合该区域的自然地理条件及生态环境保护功能等,选择合适的划定方法及阈值标准,确保区域内划定方法的一致性。