基于主动式建筑理念的设计策略

2022-12-05仲继寿

仲继寿

0 引言

化石能源危机和雾霾天气让建筑设计进入了一个节能优先的误区,大量传统的气候性建筑被现代的气密性建筑所替代,室内环境及其生活方式对人体健康的影响未能获得社会的广泛关注。

可以看到的现象是,我国建筑的区域性气候特征与地方性传统文化逐渐丧失,表现为从城市到建筑的“千城一面”;厨房串味、卫生间返味现象依然严重,成为了与屋顶渗漏一样的“建筑通病”;“恒X”建筑系统的流行,在产生新的压抑源和运行能耗的同时,降低了人们对于环境的主动适应能力。

1 主动式建筑理念的由来

人们在追求建筑的超低能耗时,容易忽视建筑的空间与气候要素;而在获得恒温、恒湿、恒氧等室内舒适性能时,又往往淡化了建筑能耗、气候适应及其使用者与自然互动的议题。

源自欧洲的主动式建筑理念试图引导人们在建筑的设计、建造、运营维护的全寿命期内,以使用者的生理健康和身心愉悦(well-being)为目标,通过提升建筑的主动感知和主动调节能力,实现舒适、能源和环境的性能平衡[1](图1)。

1 主动式建筑性能雷达图,引自参考文献[1]

显然,这里的主动式建筑不是中文字面 “被动房”的相对面或对立面,也不是简单的“主动式技术” ,而是强化设计师、业主和使用者对于建筑的主动性,也包括被动优先、主动优化和综合平衡的技术策略。

因此,主动式建筑将自然及其潜能作为设计要素,鼓励将自然引入室内,并把人引导到室外。在平衡、适变的设计理念下,以使用者利益为导向,不断提升建筑的主动感知与调节能力,以及使用者的主动干预能力,实现可持续的动态平衡。

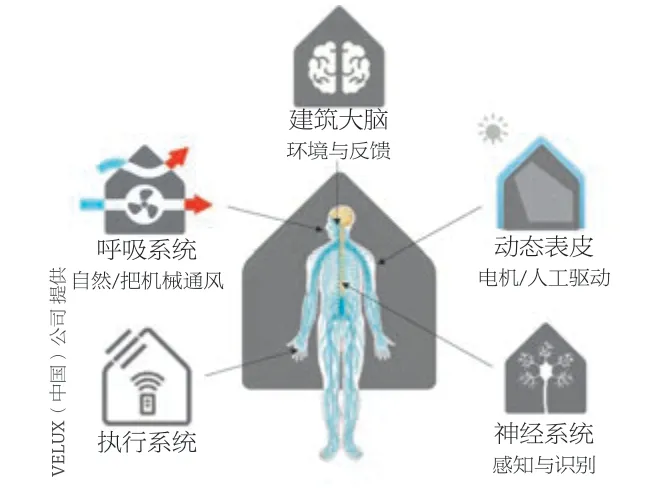

主动式建筑主张建筑是一个有机的生命体,自然通风与天然采光,夏天隔热与冬天得热,并能主动调节室内空气质量、湿热环境和光环境(图2);主张最大限度地采用设计智慧和模拟技术,而不是仅仅关注材料、设备的应用;主张建筑的适变性,以延缓空间与功能的折旧速度;主张引导使用者的行为来影响建筑的舒适、能源和环境性能,建立自然、建筑与人的交互,最终为健康及长期运营增效。

2 动态表皮与智慧建筑系统

2 设计策略的悄然变化

基于主动式建筑理念,设计策略正在发生悄然变化,其显著的特点是从节能优先走向主动平衡。

2.1 设计技术

(1)以人的需求为导向,从设计建筑走向设计生活。通过引导生活方式与工作方式,实现主动健康和行为减碳。比如,设计人性化的环境,引导人们爬楼梯;使用可升降工作台面延长人们站立工作的时间;创建便捷安全的步行或骑行环境激励低碳通勤。

(2)设计主导下的技术应用。显然,建筑的关键性能不仅是节能,还有舒适和环境,需要让建筑成为“活着”的建筑,从而适应室内外的环境变化,并持续满足使用者的健康舒适需求。

(3)从措施导向转向性能导向。我国节能规范多数是通过技术措施的选择实现建筑节能的目标。如长江流域建筑外保温做法就是一个典型的措施导向,而这些区域的住房以间隙采暖或制冷方式为主,开窗换气和行为节能已经成为生活习惯。《近零能耗建筑技术标准》以环境和能耗作为约束指标,避免了简单的措施导向[2]。

(4)面向运维优先的建筑功能与空间优化。建筑的全生命期是连续时间轴上的静态问题,而使用人群与其健康状况却是动态的。除了不同年龄人群的健康差异外,环境对健康的影响具有累积效应,所以需要提早干预。干预的手段和技术同样具有动态特征。因此应该没有老年住宅,只有适老住宅。

2.2 减碳路径

(1)建筑适应气候不能完全依赖设备。崔愷院士提出的“气候适应性建筑”的设计方法,以基于气候适应的空间形态为核心,兼顾空间围护体系及使用者对空间环境性能感知差异的设计技术,并符合结构逻辑和生长模式(图3)。因此,通过不断加大围护结构保温性能并通过集中新风及其热量回收系统维持室内空气质量的德国被动房技术体系并不适合中国各个气候区。建筑应该具有动态变化的表皮,能够根据外界环境、气候及人的需求变化实现调节和呼吸。研究表明,气候适应性建筑在能耗、运维成本、工作效率和降低健康风险等方面效益明显。

3 雄安市民服务中心企业临时办公区

(2)从专业节能走向功能匹配的空间节能方向。应基于碳足迹来研究城市—社区—建筑—生态修复等不同层级的空间节能与减碳路径和技术应用场景。

(3)从节能建筑迈向产能建筑。建筑电负荷的可变形、可平移、可中断特性,以及电动汽车的普及为光储直柔技术应用场景创造了最直接的条件。因此,智慧建筑应该包括健康、环境和负荷管理。显然,柔性用电负载及其系统将增强可再生能源消纳能力,并改善建筑与城市关系。

2.3 建造技术

基于建筑工业和建筑服务业来研究建造方式与建筑体系的关系时,人们会将更多精力投入到建筑体系及其建筑材料的研发中,而不仅是建筑工业化方式。干湿混合施工工艺的装配整体式钢筋混凝土建筑和服务模式尚不成熟的钢结构建筑的安全隐患,应该引起重视。

图4 是“十三五”国家重点研发计划课题落地式空中造楼机示范建造现场(图4)。面向高层钢筋混凝土结构体系的落地式空中造楼机,以楼层为建造单元,沿建筑高度方向形成建造现场的自动化生产线,可实现建造平台同步升降、墙梁模板自动开合、混凝土2D 寻址浇筑和构件3D 运输(图5)。显然,这是符合混凝土结构特征的工业化建造方式。

4 落地式空中造楼机示范建造

5 落地式空中造楼机水平运输及竖向结构模板系统

3 结论

(1)通过设计赋能建筑的主动感知与主动调节能力,能够实现健康舒适、节约资源与保护环境的性能平衡;

(2)通过统一建筑全寿命期的健康与碳足迹指标及其预算工具,明确健康与减碳的进阶指标和责任主体,可以避免出现措施导向与技术堆砌的设计;

(3)通过设计引导低碳建造方式和健康生活方式,并鼓励建筑源头和使用者行为健康与减碳,将会促进设计与建造科学的创新。□