失序与转向

——当代风景园林设计思维范式之刍议

2022-12-05朱育帆

朱育帆

1 失序——作为风景园林设计的特质

设计的实质是一种预设的控制,指向的是有益于目标达成的秩序的建构,这是所有称之为“设计”的共性。人所“造”之“物”是设计的载体,其中充斥着人意志控制的表征。与众多种类的设计所不同的是,风景园林学(Landscape Architecture, LA)1)[1]意义上的设计所“造”之“物”却因其始终受到自然系统的直接影响而呈现出一种人的“失控”, 自然祛魅后的时代看似日益的“人定胜天”,而那些以人的意志主导确立的景观空间秩序最终被自然力反噬的案例却比比皆是。

究其缘由,风景园林设计所主要应对的“人工境域”,特征性地运用土壤(地形)、水(水体)和植被(群落)等自然物质,沿地表以水平向性的方式整合重塑空间,空间秩序的确立是服务于人,映射的是人观念中理想自然的样貌。

一件风景园林设计作品自建成起便开始经受自然力历时性的考验,其中最为显著地体现在植物变化对于空间所产生的影响:那些自带生命周期律的个体,时刻处于气候、水文和土壤环境条件变化中相互竞争并不断演变的群体,以及相互协动的支撑或依赖它们生存的系统。

风景园林设计的特质是时间维度下的空间营造,始于人的意志控制而终将受制于人力与自然力共同作用,是人力与自然力呈胶着态的角逐场。短期人力看似可以轻松胜出,而长期则自然力呈主动之势,一切取决于人愿意支付多大的成本去维持这个自设的秩序:决心和能力。

从这个意义上讲,“失控性”的变量成为风景园林设计需要面对的一个关键,如果说设计之所以为设计是归于控制的实效,那么风景园林设计对于“失控性”的控制则是专业性永恒的方向和衡量标准。“失序”,一种反设计性,如果我们能够真正享受这种由时间带来的“失控性”的魅惑,那我们将面对的是一个基于反设计的设计时代。

2 转向——水平到纵深

风景园林学科的源点在于户外空间营造,落地实施为“造”,规划设计为 “营”。而风景园林“设计”的独特性在于输出了基于视觉呈现的具有品质意义的专业语汇,从“布局”到“理微”,首要的是具有格局意义的设计语汇。

纵观风景园林发展史,风景(Landscape)营建与园林(Garden)营建是最具代表性的两种设计类型,对应着相向而又相关的设计思维方式。风景的营造或者在风景中的营造,受制于在地原生的自然环境格局,重在因借关系的建构;而园林的营造则代表了在具有完整空间边界范畴中内生秩序的建立,并最终发展演化出LA 学科中最为专门化的“造园”技艺。园林在场所营造中呈现出完美和集中显性的形式,是研究LA 设计思维的主要对象和媒介,即亨特(John Dixon Hunt)2)所概括的特权(Privileged Position)[2]者。

园林是人类营造理想世界(乌托邦)最为可行的试验场,并通过打造理想中的自然世界的方式得以实现。19 世纪之前的古代世界的园林设计大致可以划分为规则式和非规则式两大类:规则式具有明晰的几何结构秩序,而非规则式则呈现出具有拓扑意义的自由形体结构。尽管早期园林设计演变的证据链并不牢固和充分,但我们还是可以从结果反推设计学意义的几个重要历史性节点。目前为止可以通过考古挖掘证实的最早的具有完整园林格局的案例是距今2500 多年前古波斯居鲁士大帝帕萨尔加德(Pasargadae)宫殿园林,明确可辨的四分几何形制成为世界规则式园林的源头,以此为基因逐渐演化出波斯伊斯兰园林(Chahar Bagh)和含意大利文艺复兴园林和法国巴洛克园林等在内的欧洲规则式固化的园林样式、风格和流派。对于欧美规则式园林世界,18 世纪英国自然风景园林是一次设计革命,也是西方园林最后一种经典风格。根植于大不列颠自身文化时代变革的需求,并受到远东文明的影响,如绘(Picturesque),一种“优雅的无序”( Sharawadgi)成为规则式园林世界中异变出的非规则的自然样貌,并以非规则式为底叠加规则式的折衷主义,通过工业革命的力量,将一次地缘性变革演化为恢宏的19 世纪公共空间时代的设计范式,最终普适到所有当代文明世界。而以中国和日本为代表的东亚园林,始终秉持一脉相承的非规则式园林传统,其中作为源发地的中国,晚清园林经典遗存丰厚,而清代以前早期园林的实证普遍匮乏,尽管有一定的文献辅佐,客观上仍难以进行设计学意义上大跨度全谱系的流变讨论,这与非规则式设计的可判断性有关。

总体而言,无论如何变化,古典时代的世界园林设计一个共同的特征是:“有限”的经典样式应对变化多样的场地(单一化的意志投射到多元化的场地),某种意义上可以称之为LA 的“功能追随形式”。即便进入到LA 职业发生重大转向的19 世纪公共空间的时代,整整100 年仍旧没有能够突破折衷主义的迷局。

LA 设计的破局要来到20 世纪第二个10 年,职业化的风景园林师(Landscape Architect)将从蒙德里安(Pieter Cornelis Mondriaan)3)到阿尔普(Jean Arp)4)的贡献中所提取的从几何到非几何的现代设计元语言成功地转换为景观设计的普适语汇,也将源自现代艺术的革命性(尤其是抽象艺术)移植注入专业设计领域。正如马尔克斯(Roberto Burle Marx)5)所阐述的,在美学层面,绘画与景观营造没有区别6)[3],他以画家兼景观设计师的身份自1930 年代起身体力行地全面诠释了抽象绘画与风景园林设计之间的同理性,历史性地打穿了艺术图式对于场地景观空间结构控制直接的指导意义。至此,风景园林设计进入了另一个崭新的纪元,从布局到空间,一个无限风格指向的时代,即“无限”的开放性样式应对变化多样的场地(多元化的意志投射到多元化的场地)。

再来看所谓多元化场地的自身价值在设计思维中角色的变化。一个风景园林的设计具有三大决定者:需求、设计者和场地条件。营造要落地,场地条件是关键,设计要符合“地之理”。而地有 “地语”,面对需求和设计者偏好,场地特征却是设计语汇形成中最为被动的一个权衡因子,无论是“有限”还是“无限”样式的时代,设计在场地中的呈像大都会指向一个主观的观念风格,而与自身特色并无“大关联”。

客观而言,科学革命影响下的风景园林职业化时代,专业设计对于场地自然的认识也随之科学化了,如分化出了竖向、土壤、水体和植被等因子进行层化和叠加分析以助设计决策,并用科学的方法进行描述和设计表达,但这些层化分析并没有能动地指向设计语汇的生成。从这个角度看,关于场地作为设计对象的认识只是针对现状的,总体而言呈扁平化共时性的单一维度,从这个意义上讲,亨特提出历史基底(Historical Ground)的观念[4]是先验的,他将人们的设计思维转向了场地历时性的纵深。

3 思考:关于“层化—透析—转置”的设计思维范式

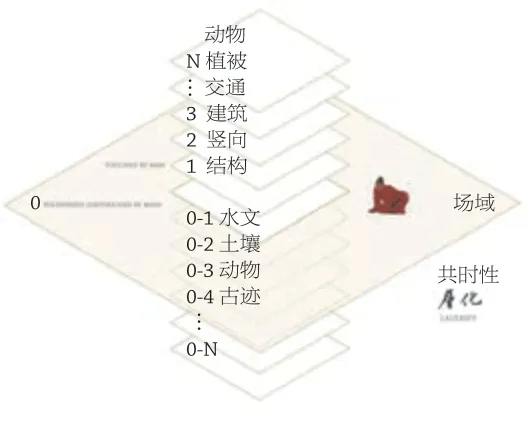

如果说风景园林设计的场地都是位于地球表面的一片土地,那么这片土地都曾经历过自地球形成以来直至人类世亿万年时间的洗礼,各种历史信息都在时间层分布,而空间层上大都已经消亡或难以辨明,这些信息群的分布可以视为“定域下的时间关系”。可见信息可能会有所“宗”,不可见信息也可能有所“指”,只是看设计是否有能力和意识去判别。“层化”,共时性(图1)和历时性(图2)的叠加强化了场地认知的纵深性,也意味着寻求场地新维度的“看见之道”,这点已可判见是时代所赐。与以往设计思维不同的是,层化是能动的和前置的,对应着技术手段的升级,场地如同被置于各种特殊光线下,让可见和不可见的信息尽可能同时呈现,目标是可以网罗最有价值的面向未来的特质信息的可能。而复杂化信息只是手段,层化强化的同时会带来信息的相应冗余,需要有限求解的高效途径,“透析”是指代过滤冗余锁定关键信息直切最优解的设计思维方式和技能(图3), “转置”则是指向实现真正设计学意义的品质语汇生产,从而完成设计之所以为设计的过程闭环。

1 共时性层化

2 历时性层化

3 透析与互文

风景园林(LA)是人与自然相互作用共同“设计”的结果:博弈中的控制与失序,从这个意义上讲风景园林的设计科学无法对等于纯粹人工设计的某些科学发展规律,它必须基于对人与自然共同演化的不断学习认知中调整自己角色和定位,“人因”的指向皆是“因人”的胜概,从观念到技术。□

注释

1) 风景园林学是规划、设计、保护、建设和管理户外自然和人工境域的学科,详见参考文献[1]。

2) 约翰·迪克森·亨特(John Dixon Hunt,1936-),当代世界最负盛名的英国风景园林历史学家。

3) 皮特·科内利斯·蒙德里安(Pieter Cornelis Mondriaan,1872-1944),荷兰画家和艺术理论家,20 世纪最伟大的艺术家之一。

4) 让·阿尔普(Jean Arp,1886-1966),德法雕塑艺术家。以创造性的抽象曲线风格绘画和雕塑知名,对于20世纪现代景观设计影响极为深远。

5) 罗伯托·布雷·马克思(Roberto Burle Marx,1909-1994),巴西著名风景园林师和画家,设计作品和思想对20世纪世界现代风景园林规划设计产生深远影响。

6) 原文为“I am the first to agree that there are no aesthetic differences between the object of painting and the object of constructed landscapes. Only means of expression differ”,详见参考文献[3] 。