反映·反应·反思的实践

——设计“学科”中的设计“科学”

2022-12-05史永高

史永高

今天所谓之科学,大抵承用自18 世纪(至多16 世纪)以来的观念。西欧世界对古希腊和伊斯兰世界知识的吸收,导致13-16 世纪“自然哲学”的复兴,并在后来被始于16 世纪的“科学革命”所改变。随着这种改变,所谓的“科学方法”很快在那时以来的知识创新中发挥了重要作用,18 世纪尤其如此,并进一步为19 世纪科学的机构性和专业性所加强,所谓“学科”也开始意识觉醒并进行自我界定。“自然哲学”变成了“自然科学”。当1879 年威廉·冯特 (Wilhelm Wundt)建立第一个心理学研究实验室时,即便是心理学也不例外,它被从哲学中分离出来,成为科学。

但是,在这整个沿革中,似乎没人谈到设计,更别说建筑设计。因此现在所谓的设计科学,究竟是设计中的科学(science in design)还是设计的科学(science of design),抑或是设计本身的科学属性(scientific nature of design),也颇费思量。

如果说设计1)科学在今天往往被狭隘地理解为因建筑中技术含量增加而带来的科学应对——这显然被当下的双碳目标进一步强化,20 世纪中叶在诸多机构展开的研究,则侧重对设计思维与过程的科学化组织,意图使设计成为一种科学的或科学化的行为。不过,二者都并非就设计在与其他专业行为比较中所表现出的特殊属性展开。这种特殊属性至少表现在两个方面:一是目标的多重性与不确定性;二是过程的非单一性与非线性,更准确地说是其非同一般的综合性与高频度的回复性。

确实,与大部分(自然)科学领域的专业相比,建筑设计作为一种面向生活世界的实践,其面对的问题复杂、不确定、不稳定,具体独特且往往有内在的价值冲突。内在于这一实践的这些性质,并不符合科学模式,也造成了身处科学时代的不解与困惑。埃德加·沙因(Edgar Schein, 1928-)、内森·格莱泽(Nathan Glazer, 1923-2019)、赫伯特·西蒙(Herbert Simon,1916-2001)等试图从科学与实践之间知识型的差异,以及旧式学校和现代大学的不同应对之道,来弥合科学专业知识与真实世界的实践需求间的鸿沟。但这种致力于保全科技理性的模式,在面对实践的“多样”情境时,却总是捉襟见肘。

基于此,唐纳德·舍恩(Donald Schon)在其1983 年的著作中提出了“reflective practice”的概念2)。他所谓的“reflective practice”,强调在行动中思考(reflection-in-action),是在与机械的“technical practice”相对立的意义上存在。

但是,“reflective”作为这一概念中的关键,其含义并非不言自明。在中文语境中,至少有以下3 种可能:(1)反思,这是一种不同于直接认识的间接认识,因此它不是直接的应对,而是保持了一定的时间、心智上的距离3);(2)反应,因为事件所引发的(即刻)回应,这种根据遇到的具体问题、具体情况而来的应对,恰恰是设计的根本特征,一种难以用“科学”来衡量或概括的特征4);(3)反映,一事物和其他事物发生相互作用时,以自身的变化来再现他物的某些特点,是一种模写、复制和再现5)。

肖恩正是看到了科学的局限,而试图从设计引入某种思维或工作方法,以便应对“低地”工作(与“干爽高地”之工作相对)。以上对于“reflective”含义的3 种解读,可能恰恰是对设计之特质的3 层意思的揣度。它从“反映”始,此时,一种描述性的观察至为关键。其后,便是漫长、耐心、持续的“反应”,此间必须要不断地从零发问与重新开始6)[1]203。实现这些的前提则是“反思”,那是一些停顿与思考,是对看似直接而科学的解决方案保持距离。正是这种距离,使得实践者(设计者)作出的应对更为深思熟虑,甚至又带有在历史和学科层面的批判性思考,其背后往往要求实践者有比较好的理论敏感与历史自觉(图1)。

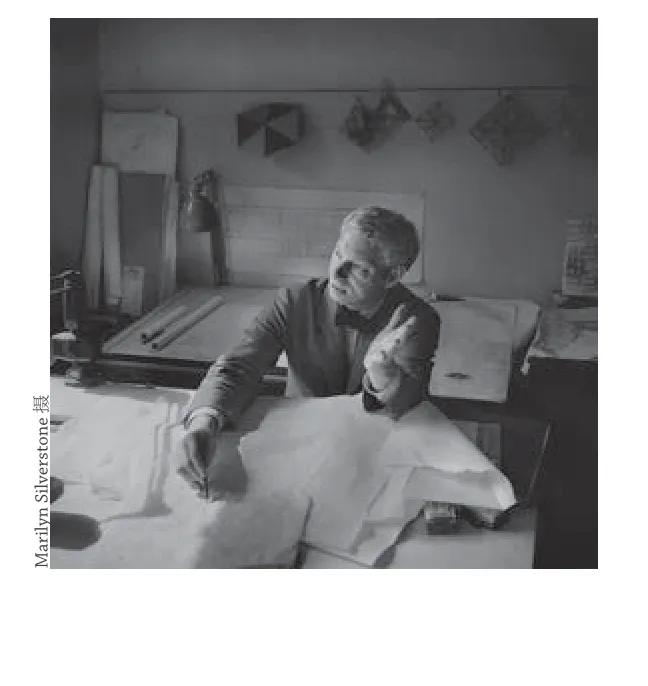

1 路易斯·康在他的事务所里,约1956年,引自MERRILL M, ed., Louis Kahn:the Importance of a Drawing. Zurich:Lars Müller Publishers, 2021.

设计学科中的科学焦虑,首先源自“专业”(profession)自“职业”(vocation)中的析离7)[2]22-23。当下,则更多源于设计在研究型大学中艰难的学科处境。如果我们坚持现代意义上的“科学”,并且认同那些界定了设计之所以为“设计”的特征,那么,设计很难说是科学。此时,记起科学本身也有它含义的演变,或许是有益处的。曾经,科学(拉丁文scientia)意指以一种可以被检验和预测的形式来建立和组织关于宇宙/世界之知识的体系,而建筑学——作为一种文化实践,与关于科学的这种理解一样古老。

今天,在一个科技已然过分主导的社会中,设计理当对科学做出比以往更多也更为重要的贡献。但是,设计也恰恰可能毁于科学,如果我们为了适应研究型大学之既有机制,而把设计不恰当地纳入狭隘科学主义之轨道。□

注释

1) 以下把设计之范围收缩至建筑设计,一为方便讨论,二来建筑设计在所有的设计门类中具有足够的复杂性和典型性。

2) 唐纳德·舍恩先是一位纯粹的哲学家,后来似乎又不满足于书斋的冥思,踏入其他领域,甚至还在MIT教过规划。其著作The Reflective Practitioner:How Professionals Think in Action(Basic Books, 1983),后由台湾学者夏林清翻译为《反映的实践者:专业工作者如何在行动中思考》,2007年初版,2018年再版。

3) 在东南大学于2018年进行的教学大讨论中,戴维·莱瑟巴罗(David Leatherbarrow)教授提出建筑教育的目标是Educating Reflective Practitioners。那是笔者首次接触到reflective practice这一概念,并针对教育中的实际情况而在当时倾向于从“反思”这一视角来理解其中的reflective。

4) 因此,东南大学顾大庆教授认为应该以“反应”来翻译这里的reflective。

5) 台湾辅仁大学的夏林清教授(她也是Donald Schon的学生)正是这么翻译的。

6) 作者在文中以路易斯·康的设计与绘图来说明了这种从零发问与重新开始。

7) 在艾尔弗雷德·怀特海(Alfred North Whitehead)指出“职业”是“基于习惯性活动,在个人实践工作的尝试错误过程中不断修正”的基础上,威尔伯特·穆尔(Wilbert Moore)进一步指出“专业”“涉及能将通则(general principle)应用到特定问题上,而且现代社会中的一个特点就是,这类通则在不断地丰富和增长”。 就此而言,即便今天已经成为“专业”的建筑设计,也依然不可避免地有着其强烈的作为“职业”的遗留属性。