病理学基础-临床融合模式的教学实践和思考

2022-12-05刘玉婷徐志卿王大业史秦峰张燕林

刘玉婷,徐志卿,王大业,袁 远,史秦峰,孙 静,邵 晨,张燕林

(1首都医科大学基础医学院病理学系,北京 100069;2首都医科大学附属北京佑安医院病理科;3首都医科大学附属北京友谊医院病理科;△通讯作者)

病理学是侧重从形态学角度研究疾病的病因、发病机制、病理变化、结局和转归的学科。病理学与基础科目中的解剖学、组织学、生理学、免疫学、病理生理学等学科有着重要的关联。目前医学院校中病理学一般都是学生在临床学习实践之前接触到的科目。因此,病理学既是基础科目与临床科目的桥梁,又是医学生从校园步入附属医院的桥梁,在基础医学课程中占有相当重要的位置。首都医科大学病理学系(以下简称病理学系)在教学过程中长期开展基础-临床融合的教学模式,在实践中积累了一定的经验。

1 病理学系基础-临床融合模式的形成及发展

病理学系隶属我校的基础医学院。很长一段时间内教师只承担教学和科研工作,教师较少接触临床病理诊断工作是师资力量中存在的明显不足。自2005年,病理学系与首都医科大学附属医院的临床病理科开始了在医教研等方面的合作,逐步开启了基础-临床融合的新模式。病理学系先后与首都医科大学附属北京佑安医院、北京宣武医院进行了深度的融合。同时,病理学系的教师以双师型人才为培养目标,注重临床病理技能的学习和实践。经过十余年的发展,病理学系教学团队中所有教师均取得了执业医师资格,并通过了临床病理住院医师规范化培训,部分教师还取得了主治医师的临床职称。

病理学系基础-临床融合模式既体现在人员的融合,也体现在课程的融合。临床病理学是我校十几所附属医院中面向临床学习的本科生开设的课程。授课的教师以各医院的临床病理科医生为主,病理学系的教师曾参与了首都医科大学附属北京天坛医院的教学。本着教学同质性的目的,基础-临床病理学教学团队针对这门课程进行多次讨论,重新编订了课程的教学大纲、教案及课件。修订后的临床病理学课程在教学同质性和教学效果上都有了极大的提高,并对各临床医院的临床病理学授课起到很好的指导意义[1]。

病理学系基础-临床融合模式的发展大致可以分为4个阶段:①阶段1:病理学系教师定期参与临床的取材、初诊等临床工作,相应的病理科派送1名临床医师参与校本部的教学。②阶段2:病理学系建立基础-临床教研室,为临床教师设置办公室及备课室,要求其每学年参与理论及实验课教学。③阶段3:随着学校相关政策的调整,基础-临床融合模式过渡到以临床医生的教学需求为主的参与模式,即病理科有晋升教学职称需求的教师优先参与校本部的教学。参与的临床教师大多是其所在医院不是本科生实习医院或者所在医院没有教学任务的情况。④阶段4:以病理学系本身的需求为主的模式,即教学团队依据教学中的不足,引入附属医院中的优势亚专科领域的临床师资参与基础病理学教学。

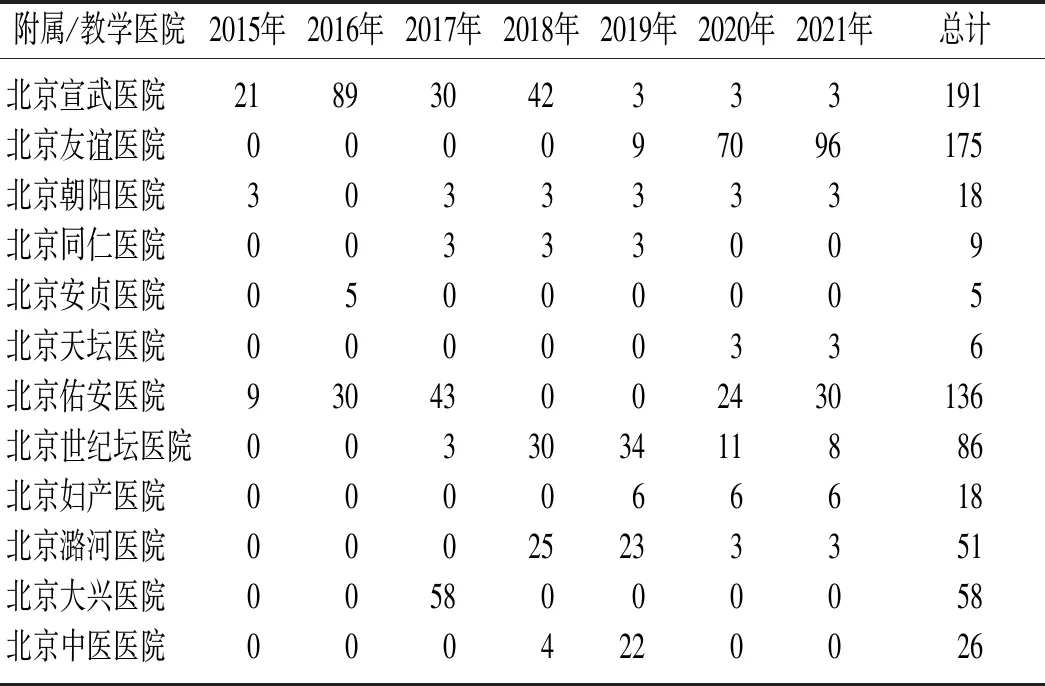

我们初步统计了近7年(2015-2021年)的基础教学数据。结果表明,我校附属临床医院病理科共计有36名医师参与本科生的病理学教学,每家医院参与教学人数1-6名不等,共计授课753学时,包括病理学的理论课及实验课(表1)。授课内容以理论课的病理学各论和实验课的全章节为主。参与授课课时较多的前三位的分别为北京宣武医院、北京友谊医院、北京佑安医院,占临床承担总课时的比例为25.4%、23.2%、18.1%。他们参与教学的教师人数也是最多的,分别为6,6,5人。

表1 2015-2021年临床师资参与本科生病理学教学情况 (学时)

如表1中所示,学系在心血管系统疾病曾引入了北京安贞医院的师资,感染性疾病引入了北京佑安医院包括病理科主任在内的临床师资。但由于种种原因,融合教学出现了不延续的现象。近两年来,病理学系在淋巴造血系统引入了北京友谊医院淋巴瘤专业领域的专家,生殖系统引入了北京妇产医院包括病理科主任在内的两位教授,消化系统有佑安医院肝病专科的主任医师参与教学,一定程度上解决了学系的某些教学难点,提高了教学质量。学生也受益匪浅。随着新版教学大纲的修订,授课内容里增加了神经系统肿瘤的介绍,今后学系计划在神经系统疾病、呼吸系统疾病等章节中进一步引入附属医院中较强的临床师资。

2 基础-临床融合教学模式实施过程中的问题

2.1 集体备课

集体备课是教学活动中的一个常见环节。教师通过集体备课可以达成教学上的共识,提高教学的管理和水平[2]。曾有专家总结出教师集体备课的七大益处,比如产生新想法、示范合作、增强动机、支持变革等[3],很好地说明了集体备课的作用和重要性。由于基础与临床教师在日常工作中都有各自习惯的授课对象、授课内容和授课方式,因此,在临床师资融入基础教学过程中,集体备课与相互之间的沟通尤为重要。

每学期有新的临床教师参与教学前,病理学系都会设置新教师试讲环节,这是集体备课中的一项重要内容。备课过程中,我们一般会与临床教师交流校本部教学的各项要求,从各学时所对应的具体时间开始,到课前课中课后应该注意的事项。重点是要临床教师了解学生的学情、教学大纲的要求。基础部的教师在教学技巧上会给试讲教师提出中肯的建议,比如注意语速,增强与学生的互动等。我们也会借助与临床教师的交流解决一些教学上的难点,尤其是临床亚专科优势学科的参与。比如淋巴造血系统,基础部教师接触的标本和病例相对较少,亦可以通过临床教师的试讲过程,相互学习和促进,尤其是对学系年轻教师的成长有极大的帮助。

2.2 教学反馈

教学反馈是教学管理中的重要一环,学生对课堂的满意程度与教学质量密切相关[4]。我校除了常规开展网上学生参与教学评价外,定期还会组织学生座谈交流。学生尤其是临床专业的学生对临床教师的加入给予了较高的评价,认为临床教师知识渊博,讲课生动,临床病例引用多,加深了对临床工作的了解,激发了学习的积极性。也有个别非临床医学专业的学生提出过意见:教师讲授与教材、与考试无关的内容,重点不突出,更多属于知识拓展部分的内容,不知道该如何记忆。我们针对此会进一步与临床教师沟通,熟悉各专业的教学大纲,注意结合学生的专业特点适当给予学生临床知识领域的拓展。

基础-临床融合教学模式,通过共同协作,提高学生兴趣、参与度,改善实习教学质量,最终使学生成绩进一步提升[5]。病理学系的基础-临床融合让学生一方面可以接受校本部教师的讲授,另一方面,也可以更早接触临床医生,甚至是临床病理科的名家大家。这种模式能更好地培养学生的临床思维以及从不同角度来思考与解决问题的能力。

2.3 教学管理的难点

2.3.1 团队成员的不稳定性 病理学系的基础-临床融合模式经过了几个不同的阶段,在很长时间内存在教学团队稳定性的问题,尤其是在第3个发展阶段中以有晋升教学职称需求的临床医师申请参与教学为主的融合模式。经过一个学期的教学实践,临床教师由于临床工作的压力或者对于基础教学工作的不适应,或者已经达到了自己当初晋升晋级的目标,就选择了暂停教学。因此,团队成员更换频繁,尤其是病理学实验课的带教老师。这给团队的管理带来了一定的挑战性,也是促使我们相继做出教学安排调整的重要原因之一。我们以病理学系的教学需求为切入点,引入临床优秀师资,吸引过来的临床教师不仅是在临床病理学专业领域的工作较为出色,而且对基础教学抱有极大的热情和参与度,近两年已经逐渐形成一支高水平且趋于稳定的基础-临床教学团队。

2.3.2 现阶段教学管理难点 特殊时期让高校的教学面临巨大的挑战和变革[6]。由于进出校园的管理要求,临床教师较平时增加一些入校手续。病理学系的教学秘书、行政秘书互相合作,以保障临床教师的正常入校授课。同时,临床教师也积极配合学校的要求,为教学工作的顺利开展做出很多的努力。为此基础、临床的教师协作互助,增强了队伍的凝聚力,更好地促进了基础-临床的融合。

另外,互联网背景下对教师的线上教学技能提出了新要求。临床教师需要不断学习和熟悉校本部的授课平台及线上授课技巧。一方面在临床教师授课时,学系教学秘书进行辅助教学,提高教学质量;另一方面,学系加强集体备课,利用线上会议平台、微信群、邮件等方式进行充分沟通,保障教学质量。

过程中也出现过临床教师对上课时间和课堂进程把握不理想的情况。虽然是极少见的个例,但学系会充分了解问题出现的原因,类比医生熟悉的“医疗事故”,向临床教师强调教学秩序的重要性。

3 基础-临床融合教学模式的展望

3.1 基础-临床联席(联动)模式

基础-临床融合的另外一种表现形式是基础-临床联席(联动),即在一堂课中基础与临床教师同站讲台、联席授课。第二军医大学曾在基础医学教学中较早开展,在解剖学、组织学和生理学等科目进行过“联席”授课[7,8]。近几年也有团队进行了这方面的探索,一般会以临床案例为主线,基础与临床教师穿插讲授。这种模式的顺利实施需要线下课堂中基础、临床教师之间的默契配合,亦需要教师和所有学生之间的积极互动[9]。

病理学系在长年的基础-临床融合模式的实践中,与临床建立了友好且坚实的合作基础。未来,团队计划通过病理学PBL课程的组建,在教学过程中引入与讲授内容关系密切的临床实际病例,在病例讨论过程中开展基础-临床联席的教学实践。联席的临床教师可以是临床病理学的医生,还可以是外科、内科、检验科、影像科等科室的临床医师。另外,基础-临床联席的模式还可以在尸检病例临床病理讨论(CPC)或者多学科讨论(MDT)中得到充分展示。教师通过分析讨论临床病例,模拟临床工作中医生根据临床症状和基础改变进行的推理求证,将临床思维的培养贯穿医学教育教学的全过程[10]。病理学系未来的基础-临床联动模式也可以为基础与临床知识的融通做到最深刻的现场诠释[11],激发学生浓厚的学习兴趣,逐步实现提高学生未来岗位胜任力的教学目标。

3.2 基础-临床贯通模式

传统的以教师为中心的教学模式已经逐渐变革为以学生为中心,将会对课程设置及讲授方式提出新的要求。病理学系在课程上实现了基础临床的融合之后,未来面向临床专业学生,实现学生的从基础到临床,包括从基础病理到临床病理、从病理到临床科室的推进。教师可以先采取第二课堂、科研创新团队等辅助教学形式,再逐步过渡到长学制临床医学专业,构建基础-临床贯通式的新教学模式。

基础学习阶段的医学生可早接触临床,早进行临床实践,即在学生培养阶段的基础临床贯通。该模式的完善可促进学生基础与临床知识双向融合,为临床输送卓越的医学人才打下基础。例如,学生在学习病理学各论中某个系统的疾病过程中,首先进行该系统的基础病理学内容的讲授,然后进入临床病理科参观学习整个诊断工作流程,包括取材、制片、染色、免疫组化、阅片、发报告。另外,学生针对某个具体临床病例还可以在影像科、检验科及临床的内外科继续学习该病例的临床相关知识,甚至在条件允许的前提下观摩部分手术直播或录像过程。上述模式的设计让处于基础科目学习阶段的学生早接触临床,早倾听医疗专家的病例解读,对疾病有更加全面深刻的认识,进一步了解医学工作者和整个医疗行业,坚定自己从医的信念,找到合适自己的专业方向。

3.3 搭建医、教、研的全面合作发展平台

病理学系在长年的基础-临床融合实践中,与临床医生在医、教、研多方面进行了合作交流。学系另一项数据统计结果表明,在由病理学系教师负责的教学课题、科研课题、教学文章、科研文章中越来越多地看到了临床人员的加入。有很长一段时间里,我校设立了基础-临床合作课题(2018年前后已取消)。病理学系的教师积极参与,并负责基础科研的部分,与临床科研人员一起合作解决临床实际问题。从2015年至今,病理学系与临床医师共同合作获批教学课题4项,基础-临床课题8项,发表教学文章4篇,科研文章14篇。另外,病理学系为部分临床导师的研究生提供实验室,临床附属医院为病理学系教师提供一阶段培训或短期临床实践的场所。除了本科生(包括留学生)课程中基础-临床师资共同参与,研究生课程中的神经病理学总论和现代临床病理实验技术两门课程,也是由病理学系教师与北京宣武医院、友谊医院、同仁医院以及世纪坛医院的临床医生共同完成教学的。

基础-临床融合还体现在教材的共同编写。病理学系与临床师资合作,陆续公开出版了《临床病理学》、英文版《病理学》、四年制本专科使用的《病理学》教材、实验课《异常人体形态学》(第2版)以及自编教材《分子病理学教程》等。优秀教材的编写和出版是教师团队实力的重要体现,也为提高教学质量打下了更加坚实的基础。基础-临床融合模式不仅为本科生的教学探索出一个提升教学质量的方向,也带动了基础、临床两个团队在医、教、研全方位的交流与合作。

综上,病理学系在长年的基础-临床融合的教学实践中已经取得了一些经验和成果。在此基础上,学系还可以进一步发展基础-临床联席教学,创立贯通式教学的人才培养方式。这是一种教师团队、学生群体均受益的教学模式,尤其是学生群体。增强学生的学习兴趣,调动学生的学习积极性是提高教学效果的关键之一。尽早接触临床也是临床医学专业学生培养的方向,我校多个附属医院高水平的临床病理科为此提供了很好的保障和基础。当然,该模式的发展不仅依赖于基础-临床教师稳定持续的交流与合作,也要依赖于学校行政管理、教学管理等部门的政策支持。