“非遗+”模式于多民族地区体育旅游产业的发展策略——以四川省雅安市宝兴县为例

2022-12-02李哲源

李哲源

“非遗+”模式于多民族地区体育旅游产业的发展策略——以四川省雅安市宝兴县为例

李哲源

四川农业大学体育学院,四川 雅安,625014。

2020年文化和旅游部提倡“非遗传承,健康生活。”战略,“非遗+”理论模式在公众视野展现。采用文献资料、专家访谈和实地调查等方法研究体育旅游产业助力后疫情时代经济复苏的作用和可能性,从坚定文化自信、促进产业复苏、提振消费热度、助力产业融合、丰富经济内涵、实现产业振兴等方面分析体育旅游产业助力经济复苏;分析宝兴县非遗文化和非遗产业发展现状、利弊条件和经验,尝试非遗文化与体育旅游协同发展道路,即“非遗+民族传统体育+体育旅游”的模式探索;进一步提出了体育旅游产业在多民族地区与非遗文化协同发展的推进策略,以所得结论为“非遗文化与体育旅游产业融合发展”的创新模式为经济复苏和发展提供有益的建议和发展战略参考。

体育旅游;非遗+;宝兴县;产业融合;经济

2019年8月中共中央国务院发布《中共中央国务院关于完善促进消费体制机制进一步激发居民消费潜力的若干意见》,提升文化和旅游消费质量水平,增强居民消费意愿,以高质量文化和旅游供给增强人民群众的获得感、幸福感[1]。2020年6月9日中共四川省委省人民政府发布《关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的意见》,《意见》中明确指出推动四大支柱型服务业转型升级——融合发展文体旅游;实施文体旅游融合发展工程,发展数字文体旅游、康养体育旅游、音乐旅游等新业态;促进六大成长型服务业做大做强——大力发展医疗康养服务[4]。随着“健康中国”战略的实施完善和后疫情时代的到来,人们日益增长的多样化体育需求和体育产业发展不足的矛盾日益突出,依托非遗文化和多民族文化的优势大力发展体育旅游产业不仅能够充分调动多民族地区的旅游资源价值展现,还能够通过“非遗+体育旅游”推动传统旅游产业转型升级,对后疫情时代经济复苏具有积极意义。2007年,原生态多声部合唱入选国家级非物质文化遗产名录,硗碛锅庄被列入省级非物质文化遗产名录;2011年,宝兴被四川省评为“原生态多声部民歌之乡”[13]。非物质文化遗产是人类历史不断前行的见证,是传统文明不断丰富的写照,是民族倔强成长的彰显,承载了民族兴衰见证使命。原生态多声部民歌、“上九节”、硗碛锅庄……这些民间的文艺和习俗,是宝兴人的一口气,是宝兴民族文化传承的一股劲,引领他们披荆斩棘砥砺前进。四川省雅安市宝兴县(以下简称宝兴县或宝兴)是典型的多民族融合地区,通过对该地区的调查研究,探索“非遗+体育旅游”的模式为体育旅游产业协同经济发展提供参考和借鉴。

1 宝兴县发展体育旅游产业的基础条件

1.1 有力的政策支持

2016年12月《国家旅游局、国家体育总局关于大力发展体育旅游的指导意见》提出了体育旅游的发展目标:体育旅游基础设施和配套服务设施不断完善,发展环境进一步优化,基本形成结构合理、门类齐全、功能完善的体育旅游产业体系和产品体系。2016年10月25日《国务院办公厅关于加快发展健身休闲产业的指导意见》提出要促进产业融合,支持和引导有条件的旅游景区拓展体育旅游项目;发挥重大体育旅游项目的引领带动作用,发展一批体育旅游示范基地。2019年1月9日,《成都雅安深化合作座谈会议纪要》明确,联合编制《成都雅安协同发展旅游规划》,此项工作主要包括:协同壮大旅游产业、共推旅游产品、共推旅游线路、构建营销平台、共建旅游公共设施、创新完善行业管理机制等。国家和地方政府发布的体育旅游的利好政策为宝兴县体育旅游产业的发展奠定了良好的政策基础。

1.2 丰富的自然资源

(1)自然风景名胜众多

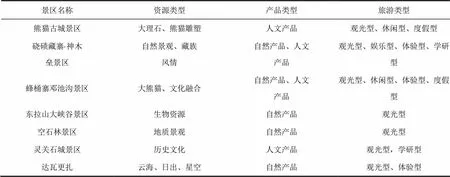

宝兴县位于四川盆地边缘,是世界大熊猫的最早发现地,因宝兴县特殊的气候与自然环境,因此有“天然物种基因库”的美誉。山灵水秀出美景,宝兴县孕育出了绝美风光——熊猫古城承载宝兴人民厚重的历史;硗碛藏寨·神木垒景区正是探寻逐步遗失的嘉绒藏族部落风情文化最佳去处;“眼中四季,心中峡谷,梦中桃园”非东拉山大峡谷莫属;空石林景区可以说得上万亩杜鹃艳似火,百顷怪石奇比风;灵关石城是蕴含着古青衣羌文化、汉白玉石材文化的;想去游玩国家级大熊猫自然保护区就去蜂桶寨邓池沟景区;攀山登峰必须要去红军遗址的夹金山和“美丽神山”达瓦更扎[5]。如表1所示,宝兴县八大景点依托不同的资源,因地制宜发展形式和品类不一的旅游产品,体育旅游产业还有很长的路要走。宝兴县坐拥优渥的生态资源和自然风光,适宜开发体育康养、户外徒步、山地越野、漂流闯滩和攀登露营等体育旅游特色项目。

(2)地质旅游资源富有特色

宝兴县具有丰富的地质旅游资源——典型矿产地旅游资源、山岳地貌旅游资源、河流、峡谷旅游资源、瀑布旅游资源、洞景资源。这些地质旅游资源种类繁多,品种齐全,不但是宝兴县旅游资源的重要组成部分,而且在研究青藏高原的隆升,龙门山断裂的演化等方面都具有重要的科学意义[7]。别具一格的自然地质资源为康巴文化和佛教文化的萌芽和成长提供了营养,在独特的自然环境下造就了独特的地质旅游资源,在旅游开发中具有重要地位和作用,结合宝兴县各类特色地质开展攀岩、漂流、蹦极及滑翔伞等形式为主题的体育旅游大有前景。

表1 宝兴县景点旅游产品开发情况

1.3 源远流长的文化底蕴

(1)“非遗”文化底蕴绵长

宝兴县山灵水秀,山是巍峨雄壮的山,水是清澈见底源远流长的水,“好山好水育好人。”山灵水秀出美景也出佳人,传统文化昭示着这丰富的文化由来已久,但由于多种原因,传承人的锐减,非遗文化变得异常稀缺。宝兴县的原生态多声部民歌、“上九节”、硗碛锅庄都已经进入“非物质文化遗产名录”省级及以上,文化的传承不仅要依靠传统的言传身教,还要借助多媒体记录和互联网宣传的手段,多产业协调发展,构建“非遗+”特色文化经济发展模式。“上九节”是硗碛藏乡盛会,以原生态多声部民歌为代表的多种少数民族歌舞可以开拓体育旅游的新形式,既可以发展为体育健身活动,也可以发展成为传统体育赛事项目,对体育康养发展也有作用。

(2)“红色”文化基调明确

宝兴县旅游资源不仅限于旖旎的自然风光,更值得深入挖掘的是其深厚的历史文化和精神传承,宝兴县作为“红色”文化背景极盛的综合地域应当深入挖掘红色旅游资源。红军长征翻越夹金山纪念馆于2005年建成,是为了纪念长征胜利70周年暨陈云诞辰100周年而修建[8]。习近平总书记说:“发展红色旅游要把准方向,核心是进行红色教育、传承红色基因,让干部群众来到这里能接受红色精神洗礼。”依托宝兴县浓厚的红色文化氛围可以开展马拉松、自行车赛和体育舞蹈等大型体育赛事,红色主题赛事开展可以发展体育旅游产业及相关产业并拉动经济增长。

(3)特色的硗碛藏乡风俗文化

硗碛乡位于雅安市宝兴县北部,地处夹金山南麓,处于藏区东部边缘,周围群山环绕,是雅安市宝兴县唯一地处高寒的民族乡。硗碛系当地藏语“夷基”的译音,意思是“最高的地方”。硗碛地域复杂,与汉族和羌族交界,因此硗碛民众受到藏、羌、汉等多个民族文化影响,形成了一种或多种文化和信仰相互交汇且相互兼容,对硗碛当地特色的民居建筑和生活习俗产生了较大的影响[9]。硗碛地区非遗内容丰富,包括技艺、习俗等多个方面,为多元化开发旅游产品提供了一定基础。硗碛地区养育了藏族汉子,藏族地区从古至今就孕育了特色的传统体育项目,可以开展以藏族传统体育项目为主题的体育赛事和推广活动,为体育旅游产业的发展奠定了基础。

2 宝兴县发展体育旅游产业取得的成果

2.1 体育旅游产业内涵不断丰富

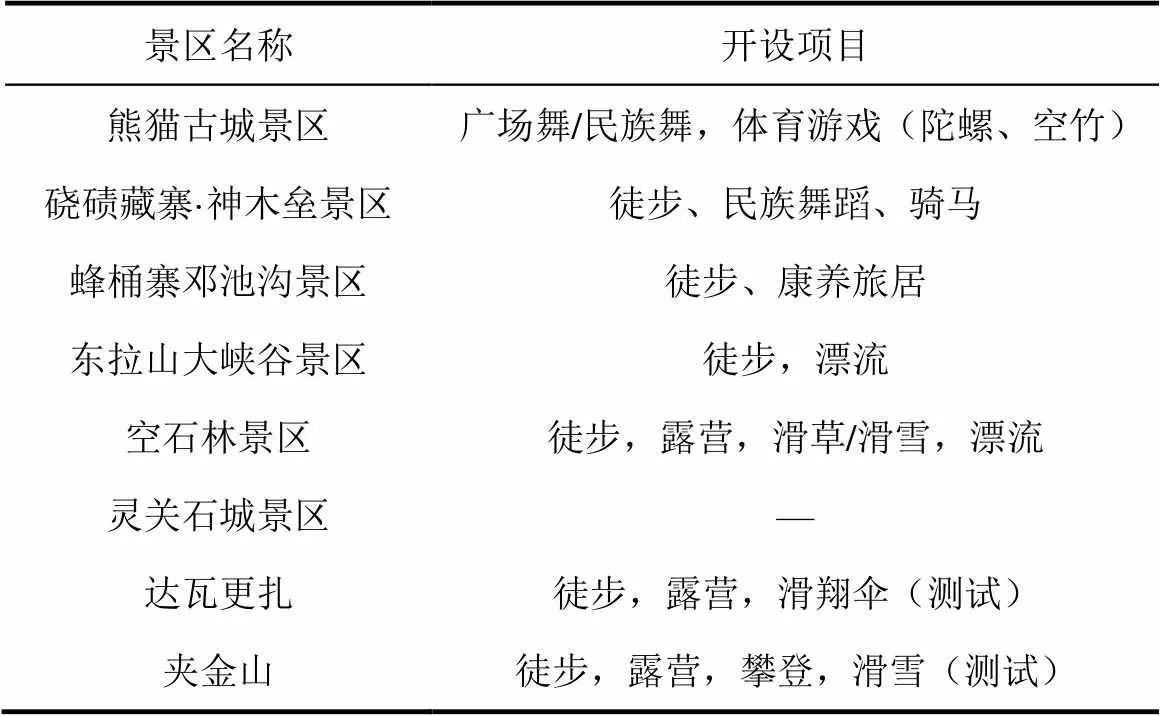

2019年12月16日,雅安市、宝兴县分别向省体育局汇报介绍了发展体育产业和体育事业的优势。特别是宝兴县独特的自然资源、良好的生态环境,特别适合发展体育+旅游业的发展[10]。宝兴县在体育旅游产业发展过程中不断学习不断进步,充分认识到发展体育旅游产业应当丰富其内涵以适应当下日益丰富的社会文化和价值观念。地方政府提出文化更富活力,旅游更有魅力;持续发挥“大熊猫文化发源地”优势;红色文化旅游融合发展;网络旅游热地兴起等多项因地制宜的策略不断诞生并日趋完善。如表2所示,宝兴县体育旅游产品潜力巨大、前景光明、发展快速,但对于体育旅游产业发展仍有“增速慢、不全面”的问题亟待解决。此外,坚持将生态文化旅游作为全县支柱产业进行培育、推动景区提档升级、实现旅游综合是宝兴县的体育旅游产业长期发展的内涵和外延充分展示。宝兴县将按照“1236”旅游发展思路,以创建天府旅游名县的目标不变,把大熊猫、夹金山两大文化名片充分推广,大力统筹发展大熊猫文化溯源之旅、红色文化传承之旅、生态康养之旅三条精品路线。

表2 宝兴县体育旅游产品统计表[11]

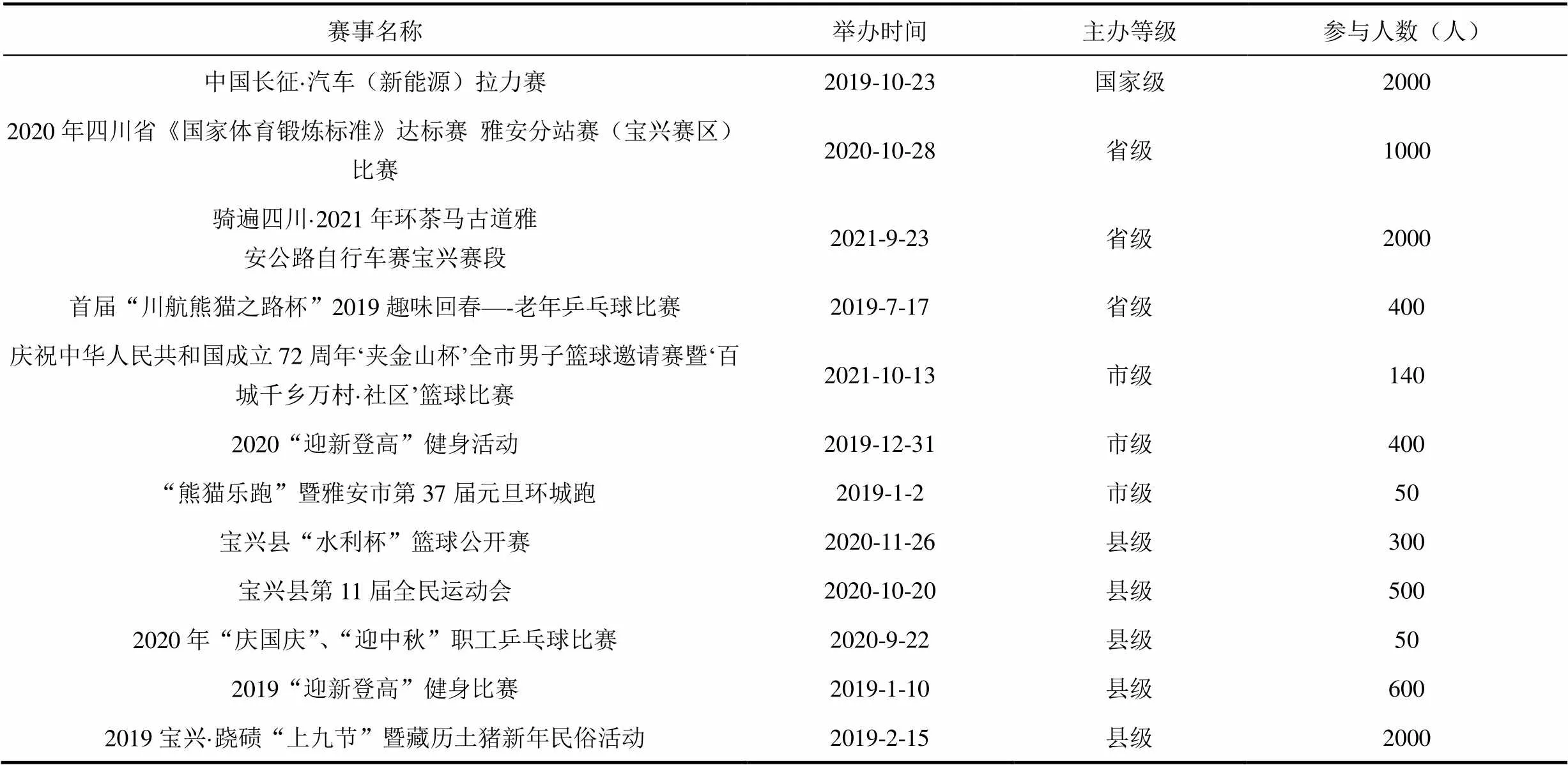

2.2 体育旅游产业不断向规范化规模化发展

2020年6月5日第24届重庆都市文化旅游节暨城际旅游交易会上宝兴县组织达瓦更扎、硗碛藏寨·神木垒景区、邓池沟景区参加此次展会,宣传夏季“清凉避暑游”,宝兴县旨在通过“走出去,引进来”的方略促进川渝两地体育旅游及相关产业协同发展,通过将宝兴旅游品牌推出去以引流推动宝兴县非遗文化和体育旅游的发展。近年来,宝兴县牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念[12],旨在创建国家全域旅游示范区和天府旅游名县,以打造大熊猫文化旅游目的地为目标,助力川渝文化旅游走廊建设,结合川渝地区丰富的自然资源和人文资源,大力促进体育旅游推动多产业共同发展。如表3所示,以2019年宝兴县举办或参与相关体育赛事活动数据来看,宝兴县以文化体育和旅游局为牵头,协调各个团体和组织,开展和参与体育赛事,为构建体育旅游产业体系提供实践条件。随着宝兴县体育旅游市场的逐渐规模化,规范化,一个现代体育旅游产业体系正在构建,宝兴县民众真切感受到了体育旅游产业的发展带来的“助增收,促就业,保民生,帮扶贫”成果。

表3 2019年宝兴县举办(参与)相关体育赛事活动数据统计表

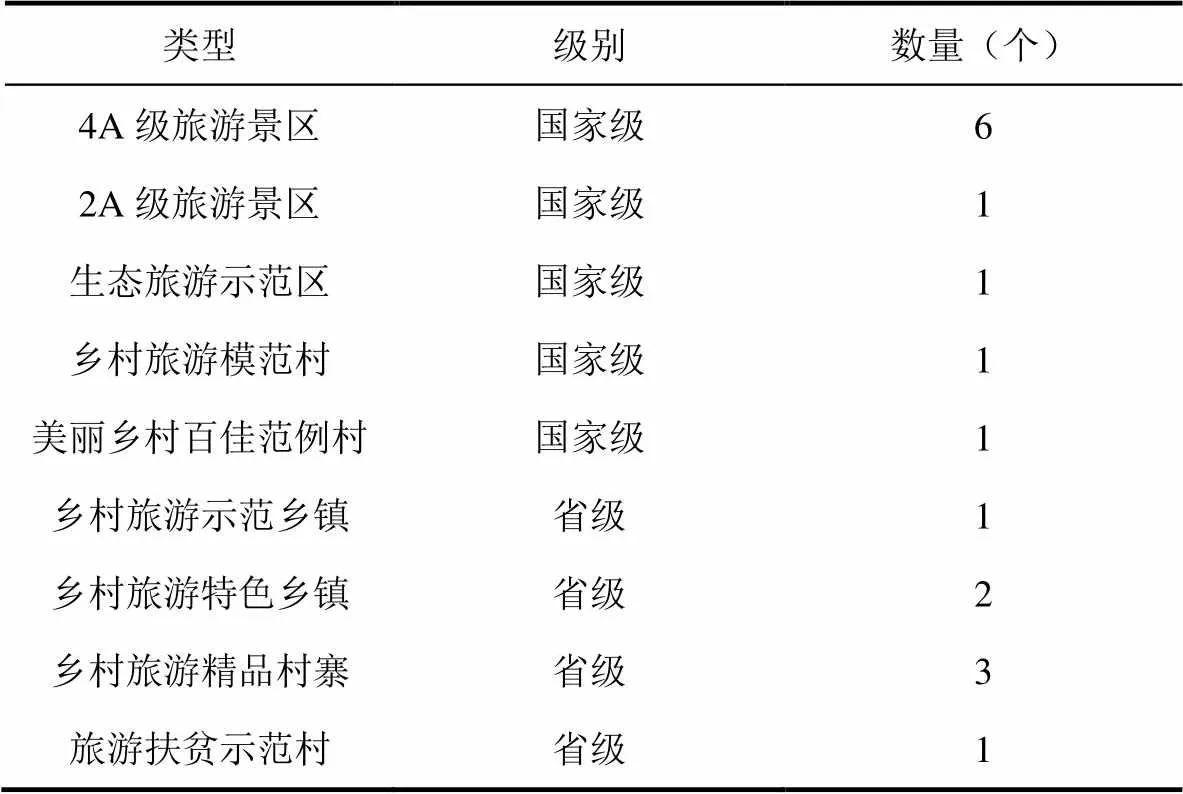

2.3 体育旅游产业的社会经济价值逐步显现

2019年2月21日,宝兴县文化体育和旅游局正式挂牌成立,预示着体育旅游产业即将迎来新的曙光,诗和远方在路上;2019年,宝兴县共接待游客321万人次,实现旅游综合收入30.1亿元。宝兴县利用电商平台“点、线、面”推进全域旅游——“点”上强建设,完善智慧服务、“线”上抓延伸,强化宣传营销、“面”上求突破,拓宽销售渠道。如表4所示,宝兴县的旅游产业发展蒸蒸日上,收获了喜人的成就,成功评选为“中国最美生态旅游县”和“四川省生态旅游十佳县”。宝兴县树立上层建筑的带头作用,引领全民兴办旅游并破除“为旅游而旅游,就旅游论旅游”的老旧思想。延长旅游产业链,促进非遗文化和体旅结合,带动民众自主就业创业,促进旅游扶贫步伐,通过体育赛事和体育活动助力旅游产业发展将成为宝兴县体育文旅的大政方针。宝兴县综合文化、体育和旅游三大产业的利好条件,不仅完成了“诗和远方在路上”的梦想,也进行了多产业融合发展的尝试,也是对“非遗+”模式可能性的探索,为“非遗+体育旅游”的创新模式奠定了基础,确认了可行性。

表4 宝兴县已获旅游产业条件及成就

3 宝兴县发展体育旅游产业的问题

3.1 文化与体育旅游协同发展尚未形成核心竞争力

宝兴县作为一个多民族聚居的地区且与其它少数民族地区接壤,文化和信仰的结合使得宝兴县坐拥丰富的多民族文化。宝兴县特色文化旅游开发模式还未形成,生态文化、硗碛藏乡文化、穆坪土司文化、汉白玉文化等地方特色文化影响力还不足以形成核心竞争力,如表1所示,宝兴县八大景点重点仍在吸引旅游人群,对于景点体育旅游项目的开发还有待改进。此外,因如硗碛藏族民众有其特殊的信仰和风俗民情,对于外界文化的抵制和排斥现象仍然存在,因此宝兴县应采取政策利好方式支持藏族同胞发展,加快扶贫步伐,培育文化自信和文化认同感,以期为非遗文化和少数民族文化与体育旅游融合发展奠定基础并创造可行性。

3.2 体育旅游宣传辐射面不广且缺乏特色品牌

宝兴县采取多种措施加强线上宣传营销,充分利用爱上宝兴、宝兴文旅、抖音公众号、景区微信公众号等宣传平台,强化对宝兴旅游景区的宣传营销。但由于宝兴县存在的发展瓶颈例如交通和旅游基础设施建设影响,宝兴县特色红色旅游体系尚未形成,所推介的乡村游、周边游和周末游消费群体仍然仅局限于川内。具有核心竞争力的特色品牌尚未打造成功且非遗文旅构思尚不完善。宝兴县近几年所开展的体育赛事活动总体呈现“总量不多,辐射不广,参与不足”的现象,而且在所有的体育赛事中引流的高等级赛事数量不够,显示出宝兴县在对于体育文旅和赛事活动的宣传力度不够,“开源引流”所达到的效果不够理想。

3.3 对体育旅游产业重视度低且缺乏管理服务人才

体育旅游产业其核心是指旅游者在旅游中所从事的各种体育娱乐、健身、竞技、康复、探险和观赏体育比赛等活动与旅游地、旅游企业及社会之间的关系总和[14]。体育旅游产业分属于第三产业行列,作为融体育产业和旅游产业为一体的综合性服务业,需要紧跟时代步伐、紧随时政热点、挖掘政策利好条件、结合互联网资料便利优势、培养体育旅游活动专业性人才。但是宝兴县因自然环境和社会人文环境的制约,产业结构主要以第1产业为主、第2产业逐步发展、第3产业积极发展的现状为主。对旅游业的开发相对单一,缺乏文化内涵和核心价值的注入,专业性服务人员和教练人员不足,专业人才缺乏。但近年来,宝兴县文化体育和旅游局发挥文化优势,借用互联网手段,主动开展人才培训、景区改造、文化自信和赛事驱动等形式的发展策略,为宝兴县文化旅游、体育旅游和体医康养等产业发展提供了道路探索。

3.4 体育旅游产业对经济发展作用不够且社会认可度不高

宝兴县特殊的多民族文化、奇特的地质资源、旖旎的自然风光、复杂的地理环境和多样的气候条件既是宝兴县形成得天独厚的旅游条件的优势,又是宝兴县因交通、通讯、文化认同和气候条件限制发展迟缓的原因。2018年,全县共接待游客260.55万人次,实现旅游综合收入23亿元,分别同比增长18%和20%。预计2019年,全县共接待游客320万人次,实现旅游综合收入30亿元。全县旅游总收入连续3年增速达20%以上[15]。近年来,宝兴县旅游产业发展迅速,但宝兴县各大景点主要以吸收人流为主,并未开设丰富多样且适合各类旅游者需要的体育旅游项目,体育旅游产业服务体系尚未形成,任重而道远。体育旅游产业并未在宝兴县的经济发展中起到主力作用,体育旅游要继续突破性发展才有能力盘活和发展宝兴县经济。

4 宝兴县体育旅游产业的发展路径

4.1 以自然资源为面,因地制宜打造体育旅游核心优势

宝兴县拥有丰富的自然资源:“天下第一白”美誉的大理石“宝兴白”、生物资源丰富,有“神药之乡”的盛誉、宝兴河有径流稳定和天然落差大的特点,适合发展漂流闯滩等体育旅游活动。宝兴县有川西著名的“八大美景”,八大美景各有其特色,深受川西乃至四川省爱好旅游者的青睐于向往,其中尤其以“美丽的神山”——达瓦更扎近年来最受旅游者喜爱,徒步到高海拔感受三季变化、观星河、看日出、踏云海,感受在神山之巅与牦牛群打闹,与绿草为伴。通过开发天然的自然资源和自然风光为体育旅游产业奠定发展基础。

4.2 以民族资源为术,丰富体育旅游内涵打造特色品牌

术是具体的、实践的道,道是基本原理,术是方法论,而势则是动态变化的趋势,借助道认识势,通过术改变势[16]。夹金山是红军长征翻越的第一座大雪山,是长征历史上的一座宏伟丰碑,是历经无数年都被人传颂的经典,见证了长征精神的原始面貌,是进行红军长征文化旅游及爱国主义教育的基地;宝兴沉淀了几千年来民族迁徙融合的成果,以硗碛藏族风俗民情为重要代表,民族语言、服饰、饮食、藏寨、节日庆典、宗教文化等多方面都无不呈现出民族文化融合发展的特点。硗碛藏寨扼川西咽喉,向四川乃至云桂藏川渝地区展现多民族一家亲的和谐氛围。宝兴历史文化和非遗文化丰富,在开发体育旅游产业的道路上也同样要重视对于宝兴县民族文化和非遗文化资源的开发利用,形成“非遗+”的体育旅游产业健康开发模式。

4.3 以赛事资源为形,拓展辐射面培养管服型人才

体育赛事已经成为近年来的一大热点问题,宝兴县发展体育赛事有利于促进旅游产业发展和投资,吸引外来游客人数拉动消费;促进赛事旅游产品开发,扩展赛事旅游空间;通过非遗文化和体育文旅宣传、打造独特的宝兴体育旅游形象[17]。在通过体育赛事推动体育旅游产业发展的过程中需要政府、文化体育和旅游局、赛事执行方、旅游执行方多方配合以期体育部门与文化旅游部门加强沟通协作、丰富体育旅游内涵,注入非遗文化特色、加强体育赛事相关旅游产品开发、发挥全民健身政策优势和群众优势,助力体育强国和产业振兴、培养专业人才并适度引进体育赛事管理人才[18]。

4.4 以新颖模式为道,“非遗+民族传统体育+体育旅游”模式[19]

宝兴县旅游资源类型多样、品味较高,具有较高的开发价值。但由于受多种因素的制约,宝兴县的旅游资源大多处于待开发状态[20]。宝兴县景点呈现开发的旅游产品呈现“总量不多、种类不全、质量不高、竞争力不强”的缺陷。宝兴县拥有得天独厚的自然资源和经历史沉淀的非遗、民族文化,应当将文化作为抓手,探索新颖发展模式,通过整合非遗、传统文化、传统体育、旅游项目和体育赛事等有利资源,综合分析,系统利用,采用“非遗+民族传统体育+体育旅游”的新模式助力宝兴县体育旅游产业创新发展。

4.5 以综合驱动为体,推动经济发展和产业振兴步伐

2019年 6月出台的《国务院关于促进乡村产业振兴的指导意见》明确提出优化乡村休闲旅游业战略,聚集资源要素、强化创新引领、突出集群成链、延长产业链、提升价值链、培育发展新动能[21],宝兴县因其特殊的地域特色和产业特征,并不能通过产业振兴政策直接找到方略应用于体育旅游产业发展道路上去。因此宝兴县要依据“非遗+体育旅游”的新模式,开发特色产业链,为多产业协同开发奠定道路基础,非遗文化+体育旅游的综合驱动可以有力的盘活和发展宝兴县经济,完善经济体系。发挥“由点到面,由面到体”的道路优势,将体育旅游的产业链内涵进行丰富,外延进行延伸[22],可以在推动经济发展的同时推动产业真心的步伐。

5 结 语

在传承非物质文化遗产政策背景下,非遗作为宝兴县发展旅游拉动经济的一大重要动力,探索完善“非遗+”创新模式显得尤为重要,宝兴县要坚持发展以“非遗+”为载体的体育主题旅游活动,构建文化自信体系;依托多民族文化要素,着力构建多民族文化赛事体系,政府牵头开展体育文旅活动,为体育旅游产业推动经济发展提供文化要素[23];“绿水青山就是金山银山”战略与宝兴县契合无疑,应坚持政府牵头,发动群众积极性,开展生态环境保护与利用,助力“美丽中国”战略建设;体育旅游要长足发展,必须有其较大的经济价值和社会价值,宝兴县应明确因地制宜方略,特色规划,体育旅游助力就业和扶贫工作,形成旅游扶贫开发合力[24];此外,将体育文化与旅游相关产业纳入政府财政支出考量,拓展投融资渠道也势在必行,构建结构合理、门类齐全、功能完善的体育旅游产业体系和产品体系[25];打造核心品牌,扩大宣传力度,培养专业体育旅游服务和管理人才,坚持“走出去,引进来”的思想不变,通过提升服务品质、增加服务供给,不断释放潜在消费需求[26];宝兴县充分利用“互联网+”业态下的便利开展各类非遗文化、体育旅游和康养体验活动是保证宝兴县发展“非遗+体育旅游”模式的有机活力和长足动力。

[1] 汪逢生,王 凯,李冉冉.体育产业与文旅产业融合发展机制、模式及路径[J].体育文化导刊,2022(01):85~91.

[2] 杨 涛,史瑞应.旅游业高质量发展下体育旅游专业的设置与建设研究[J].旅游学刊,2022,37(01):15~17.

[3] 王石峰,夏江涛.粤港澳大湾区体育旅游资源空间结构及其协同路径研究——以珠海为例[J].广州体育学院学报,2021,41(06):9~13+50.

[4] 於 鹏,陈 刚,孔 景.北京冬奥会:冰雪文化启蒙与体育旅游产业推进策略——《体育与科学》“北京冬奥会与中国冰雪文化发展”学术工作坊综述[J].体育与科学,2021,42(06):1~5.

[5] 体育总局、工业和信息化部、公安部、自然资源部、交通运输部、文化和旅游部、卫生健康委、应急部、市场监管总局、气象局、银保监会关于进一步加强体育赛事活动安全监管服务的意见[J].中华人民共和国国务院公报,2021(27):78~80.

[6] 崔佳琦,王文龙,邢金明.新发展格局下我国冰雪体育旅游产业高质量发展困境与路径探索[J].体育文化导刊,2021(08):7~13.

[7] 邱海洪,江 亮,郭振华.体育非物质文化遗产保护传承中乡村精英的话语权生成——基于湖南“汝城香火龙”的田野考察[J].武汉体育学院学报,2022,56(04):28~34.

[8] 张忠杰,郭玉成.体育非物质文化遗产传承的引导性协同机制生成——基于Y寨苗拳的田野调查[J].武汉体育学院学报,2022,56(03):61~69.

[9] 许圣泽.四川硗碛藏式民居特色研究[J].四川建筑,2010,30(05):70~72.

[10] 杜 艳,董艳梅,王振波.中国体育非物质文化遗产的时空特征及影响要素[J].南京体育学院学报,2022,21(01):33~40.

[11] 绝对不能错过——宝兴八大至美景点[EB/OL]. 雅安频道,四川新闻网,(2017-05-18). http://ya.newssc.org/system/20170518/002183381.htm

[12] 胡昌领,邹序桂.社区参与传统武术非遗系统性保护探究[J].体育文化导刊,2022(01):72~78.

[13] 国务院办公厅关于进一步激发文化和旅游消费潜力的意见[EB/OL].(2019-08-21).(国办发〔2019〕41号)_政府信息公开专栏 http://www.gov.cn/zhengce/content/2019-08/23/content_5423809.htm.

[14] 关于加快构建“4+6”现代服务业体系推动服务业高质量发展的意见[EB/OL].(2020-06-09).中共四川省委,四川省人民政府. http://www.sc.gov.cn/10462/10464/10797/2020/6/9/5482551d03b241539e6a79c2cf8a81bf.shtml.

[15] 传承振兴“非遗”弘扬创新“非遗”文化——走近宝兴县非物质文化遗产传承背后的故事[EB/OL].雅安市人民政府,(2018-12-09). http://www.yaan.gov.cn/xinwen/show/3bf233d7-cb09-483c-ba2d-2dba939f9f2b.html.

[16] 察势、辨术、行道[M].唐浩明评点曾国藩家书,2002,9:87~92.

[17] 李柏槐.四川旅游扶贫开发模式研究[J].教育与教学研究,2007,21(06):86~89.

[18] 杨 强.体育旅游产业融合发展的动力与路径机制[J].体育学刊,2016(04):55~62.

[19] 林 迪,马文博.“一带一路”倡议下青海体育赛事与旅游产业融合发展对策研究[J].体育科技,2020(01).

[20] 宝兴县2019年乡村旅游发展情况[EB/OL].宝兴县人民政府(2019-12-19). http://www.baoxing.gov.cn/gongkai/show/20191219162052-20550-00-000.html

[21] 鲍明晓,赵承磊.我国体育旅游发展的现状、趋势和对策[J].体育科研,2011(06):4~9.

[22] 易 歆.体育赛事与旅游业的融合发展研究——以上海为例[J].当代体育科技,2020(05):178~179+181.

[23] 马文博,张 健,蔡传喜.韩国传统体育非物质文化遗产保护经验及启示[J].南京体育学院学报,2022,21(02):63~67.

[24] 副市长朱涛带队赴省体育局对接工作[DB/OL].雅安市人民政府-宝兴县人民政府(2019-12-17). http://www.baoxing.gov.cn/gongkai/show/20191217172259-25990-00-000.html.

[25] 宝兴县助力文化旅游走廊建设,打造夏季避暑旅游胜地[EB/OL]. 宝兴县人民政府(2020-06-10). http://www.baoxing.gov.cn/gongkai/show/20200610173531-31910-00-000.html.

[26] 闫中波,王 满.体育旅游与体育保健结合之浅析[J].中国西部科技,2005(04):52~53.

Development Strategy of “Intangible Cultural Heritage+”Model in Sports Tourism Industry in Multi-ethnic Areas—— Taking Baoxing County, Ya 'an City, Sichuan Province as an Example

LI Zheyuan

School of Physical Education, Sichuan Agricultural University, Ya 'an Sichuan, 625014, China.

In 2020, the Ministry of Culture and Tourism advocates “non-genetic inheritance, healthy living.” Strategy, “intangible cultural heritage” theoretical model in the public eye. Using literature, expert interviews and field surveys to study the role and possibility of the sports tourism industry in helping economic recovery in the post-epidemic era, and analyze the sports tourism industry to help economic recovery from the aspects of strengthening cultural self-confidence, promoting industrial recovery, boosting consumption enthusiasm, helping industrial integration, enriching economic connotation, and achieving industrial revitalization; Analyze the development status, advantages and disadvantages and experience of the development of intangible cultural heritage culture and intangible cultural heritage in Baoxing County, and try the coordinated development path of intangible cultural heritage and sports tourism, that is, the model exploration of “traditional sports and sports tourism of intangible cultural heritage”; Further put forward the promotion strategy of the coordinated development of the sports tourism industry in multi-ethnic areas and intangible cultural heritage, and provide useful suggestions and development strategy reference for economic recovery and development based on the innovative model of “integrated development of intangible cultural heritage and sports tourism industry”.

Sports tourism; Intangible Cultural Heritage; Baoxing County; Industrial integration; Economy.

1007―6891(2022)06―0090―06

10.13932/j.cnki.sctykx.2022.06.18

G812.7

A

2021-07-23

2022-05-10