风险社会视域下地震科普短视频创新路径初探

2022-12-01陆文静徐年许炳安珍叶学刘博雅

陆文静 徐年 许炳 安珍 叶学 刘博雅

0 引言

我国是地震灾害最为严重的国家之一,地震多、强度大、分布广、灾害重是我国的基本国情[1]。历史上的唐山地震、汶川地震等给我国人民群众造成了巨大生命和财产损失。地震灾害风险是我们全社会面临的挑战。

实践表明,地震科普能够有效提升全社会防范地震灾害风险的意识和应急避险的能力。近年来,地震科普工作取得了丰硕的成绩,社会公众防震减灾科普能力明显提升,地震科普渠道多元,成效显著。传统的地震科普渠道主要为线下摆展台、分发小册子、开展科普讲座等形式,而随着互联网时代的迅猛发展,线上科普因其受众更广、传播效率更高而受到大众的喜爱,尤其是以短视频为主导的科普形式。

中国互联网络信息中心CNNIC 第48 次《中国互联网络发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,中国短视频用户规模已达8.88 亿,占网民整体的87.8%[2]。近年来,短视频也成为地震科普领域的热门形式,如何适应短视频爆发式增长,实现地震科普短视频创新是本文探讨的主要议题。

1 理论基础

乌尔里希·贝克(Ulrich Beck)在1986年出版的著作《风险社会:迈向一种新的现代性》提出风险社会理论,在贝克眼中,风险社会的概念是指现代性的一个阶段,社会的各种风险与人的各项决定密切相关,风险“是与文明进程和不断发展的现代化紧密相连的”[3]。在风险社会理论中有以下几个基本观点:其一,风险的范围和规模发生了变化,麦克卢汉关于地球村的预言在互联网的连接下成为了现实,世界任何地方发生的风险都不再局限于当地,而是命运与共、全球化背景下休戚相关;其二,风险的程度发生了重大转变,以前大的风险主要对人类的某一方面或者某一领域产生影响,而工业社会下,技术进步、生产力的提升使得任何全球性的风险都可能对人类的生存和发展造成重大威胁;其三,风险社会是“被制造出来的风险”占主导地位的社会,这一观点主要说明人的主观能动性会对社会产生重大影响;其四,关于风险社会中的风险具有高度的复合性与复杂性,任何一种风险的出现都是各种因素作用的结果,而任何一种风险也必然会伴随其他风险的产生[4]。

贝克又将具体的风险划分为外部风险与“被制造出来的风险”,前者主要指的是来自外部的传统的、或可称之为不变与固定的风险,是一种结构性的风险,而后者指的是我们不断发展的知识对这个世界的影响所产生的风险,在缺乏历史经验与对社会的认知而产生的一种机会性风险,充满着不确定性[5]。

自贝克提出“风险社会”以来,风险社会及其延伸问题就一直为社会各界所关注。这一理论之后,学界又出现了“黑天鹅事件”、“灰犀牛事件”等多种提法,实际上都是在提醒我们关注目前所处的具有高度复杂性风险的时代特征。在世界格局变动与新冠肺炎疫情等突发风险持续影响下,现代风险社会正在遭遇高度的不确定性与深度的治理困境。尤其伴随着原子化的个体社会向高度连接的数字社会逐步转型,一个风险点就可能借由高度连接的社会网络,短时间内急剧扩散并形成一系列连锁风险,进而在不同程度上影响民众的幸福感与安全感[6]。

地震作为一种极易造成严重破坏的自然灾害,本身就容易引发社会风险,这种风险可能不仅仅是产生的人身和财产损失,还可能是地震所引发的人们心理恐慌、地震谣言的产生和传播、对社会稳定和国家安全的威胁等一连串已知或未知的风险。根据风险社会理论,公共机构既是风险的监管者,又是风险的制造者和传播者,同时还是协同卫生保健和应急服务等重大事件后果中对应责任的承担者[7]。

换言之,地震部门作为一个公共机构,既是地震灾害风险的监管者,又可能是地震灾害风险的制造者和传播者,同时还是地震灾害应急服务对应责任的承担者。地震发生后,我们必须高度重视地震灾害风险的放大效应。本文重点探讨的是地震部门科普工作中如何在利用短视频实现创新的同时能够警惕“被制造出来的风险”。

2 现状分析

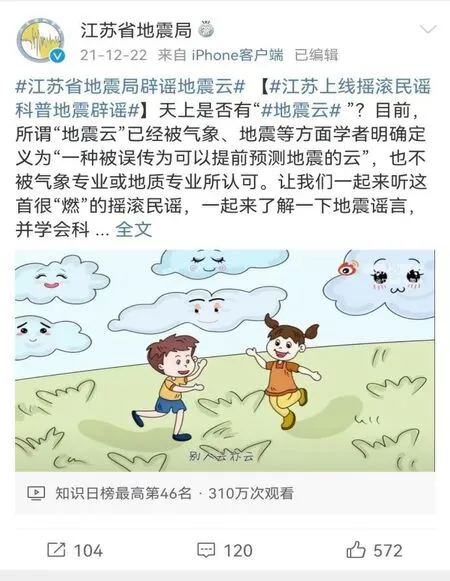

近年来,随着互联网迅猛发展,短视频因其“短、平、快”的特征深受网民追捧。尤其是抖音、快手等短视频平台现已成为政务单位重要的科普宣传渠道。截至2020年12月,我国31 个省(区、市)均有部门开通政务抖音号,各级政府开通政务抖音号26098 个(199it,2021)[8]。在地震系统中,目前有9 个地震部门(单位)入驻抖音、快手等短视频平台,尝试开启新的地震科普宣传模式[9]。地震系统创作了大量科普短视频,在新浪微博、抖音、快手等平台传播,播放量最多的单条视频破百万(如图1)。

图1 单条视频的播放量

短视频在地震科普中的优势主要体现在能够短时间内达到受众广、速度快、效果好的目标。尤其是在地震应急过程中,短视频比文字形式更加直观、代入感强、传播速度更快,更能满足震后公众对于地震信息的需求。

短视频推动了地震科普的创新,但同时,我们也需要深入思考,如何才能更好地创作出更多的地震科普精品,既能警惕地震灾害风险的放大效应,又能向公众传递地震科普知识,涵养地震科学精神。笔者认为,当前我们正处于风险社会和地震灾害风险双重风险叠加的外部环境中,地震科普短视频创作要想实现创新,面临着三个挑战。

2.1 科学普及和科技创新的挑战

科普想要实现创新,不能是无源之水。习近平总书记提出的“两翼理论”结合国情实际,深刻阐述了当代中国创新发展的基本逻辑,开创性地提出科技创新、科学普及同为我国创新体系的重要组成部分,是创新发展的“两翼”,要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置,并且揭示了二者相互依存、协同发展的关系[10]。

根据风险社会理论,当前我们处于高度复杂的风险时代,面临诸多不确定性的风险。长期以来,地震科技创新与地震科普地位悬殊,地震科普存在感较弱,地震科普内容长期以来比较固定和老套,大多局限在地震发生原理和防震避险技能等方面,与地震科技创新融合不够。地震科普工作者长期处于边缘地带,人才队伍建设乏力,地震科普创新动力不足。这些问题都会影响到地震部门应对高度复杂风险的能力,并可能引发地震灾害风险的放大效应。

2.2 科普思维和宣传思维的挑战

2002年颁布的《中华人民共和国科学技术普及法》将科普定义为“国家和社会采取公众易于理解、接受、参与的方式,普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。”[11]。《现代汉语辞典》中对宣传的定义是对群众说明讲解,使群众相信并跟着行动[12]。从定义来看,科普更加注重科学基础、强调世界观的培育,而宣传更强调价值观引导和行动倡导。

当前,地震科普和宣传并没有在组织结构上加以区分,工作人员往往是科普和宣传“一肩挑”。在风险社会视域下,这就可能面临着一系列问题,即创作者在科普和宣传上思维的混乱可能会导致科普作品与宣传作品杂糅,导致地震科普作品创新乏力,甚至会出现一些不符合科学思维的错误,产生“被制造出来的风险”。

2.3 科学严谨性和传播碎片化的挑战

近年来,地震行业内涌现出不少制作精良的科普短视频在新浪微博、抖音、快手等平台传播,但这些短视频中的“爆款”并不多见,许多作品的传播和影响力有待提升。

在新媒体时代下,用户每天都会被海量信息所包围,内容创作者需要尽量用短平快且生动活泼的方式快速输出观点,才能吸引用户注意。然而,科学知识大多建立在复杂严谨的前提条件下,地震科普短视频一方面要立足于快速有效地传播地震科学知识,另一方面其公益属性决定了不能为了博人眼球,赚取流量而进行生产和传播。因此,如何平衡科学严谨性和传播碎片化之间的矛盾,成为科普创作与传播不得不深入探索解决的问题,也是我们面临的挑战。

3 路径初探

3.1 建立地震科普与地震科技融合发展的制度规范

充分认识科学普及与科技创新“一体两翼”的重要性。统筹资源建立推进地震科技创新和科普融合的制度规范。一是强化顶层设计,充分发挥地震科研机构的整体优势,加强各部门之间的统筹规划与协调运作,集中优势科研资源形成团队的科普合力。二是加大对科普短视频创作的投入力度,完善专项科普经费保障机制,明确地震科普经费列支比例,保证科普资金来源。三是加强地震科普人才培养,不断完善机制,激发地震科研人员从事科学普及的工作热情,不断促进科普人才队伍发展壮大。四是建立健全科研与科普融合发展的考核评价体系,使包括短视频创作在内的地震科普工作走上规范化、制度化的轨道,增强其针对性和操作性。最终以规范高效的制度规范保障地震部门应对风险社会高度复杂风险的能力。

3.2 构建地震科普和地震宣传两种不同的短视频创新阵地

构建地震科普和地震宣传两种不同的阵地有利于规避风险社会和地震灾害风险叠加的双重风险。地震科普短视频创新应强调以浅显有趣、通俗易懂的方式去分享地震科技创新、地震科学知识,构建地震科普的教育阵地,形成一套系统科学的地震科普创新机制,做到既能满足公众对防震减灾知识的需求,也能更好地提升公民防震减灾科学素质。

而地震宣传短视频应主打营造良好的地震事业形象,强调价值观的引导,展现地震人的行业精神和风貌,让公众对防震减灾事业更加了解并给予支持,形成良好的地震宣传氛围。

构建地震科普和宣传两种阵地,不仅是指组织结构上的分立,更多地是思维观念上的分离。在地震科普短视频创作中,必须坚持以科普为核心,将科普与宣传思维分开,从选题、创作逻辑、内容编排等方面满足受众对地震科普的需求。

3.3 以科学严谨性为前提,创作符合互联网传播规律的短视频

互联网短视频的数以亿计的受众让地震科普工作者看到了未来创新的方向。然而在风险社会视域下,地震科普短视频创新更加需要以科学严谨性为重要前提,尊重科学事实,保证内容的准确性,避免为了博眼球而创作,导致误解和谣传,警惕产生“被制造出来的风险”。众所周知,由新媒体的传播规律所决定,科普内容创作的关键在于抢占用户的注意力,提升用户对于科学知识的关注,从而为科学教育创造前提和入口。地震系统可以建立科普专家团队对地震科普内容进行提前审核把关,也可以通过创建地震科普知识库的方式建立相关知识储备,一旦发生互联网舆情风险就能够快递有效地开展应急工作。

在确保科学严谨性的前提下,我们需要遵循互联网传播规律,从受众需求和兴趣入手进行创作,降低受众的理解成本。此外,还需要思考如何将碎片式的内容与系统化的知识体系相结合,帮助受众形成有效的知识网络,更加全面地了解地震科学知识。

4 结语

当前地震系统的科普短视频创作如火如荼,播放量10 万+的作品也越来越多,地震科普传播效益正在不断增强。本文从风险社会视域探讨了地震科普短视频创新可能面临三个挑战,从制度、思维和创作层面提出了相应的对策路径。然而地震科普工作想要更加系统深入地从风险社会理论框架去探讨如何实现创新有待进一步研究。