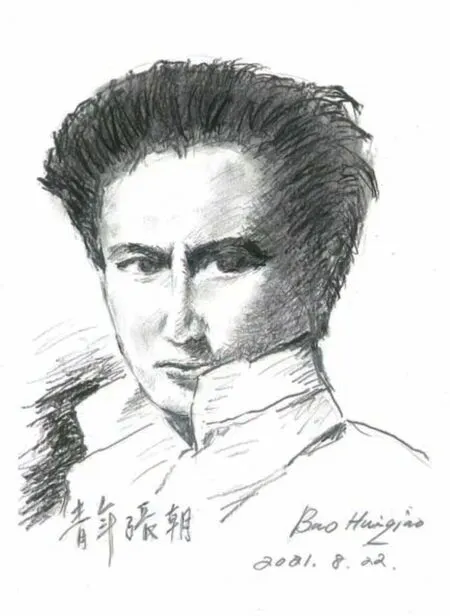

音乐的“爱之路”

—— 当代作曲家张朝《努玛阿美》访谈记

2022-11-30李小银

李小银

访谈者(以下简称“访”):《努玛阿美》这部作品您从2010年前开始构思,2017年首演,历时七年多,是您投入情感非常多的一部作品,是什么激发了您的灵感想要去创作这首乐曲呢?

张朝:由于我常年在外地工作,离开家乡云南的时间,远超过了在那边成长的时间。随着年纪的增长、人生阅历增多,对那片土地思念之情不断加深,我就越发想念童年时生长的地方,这种思念的力量就促使我想要写一部关于自身对云南这片土地情感的作品,而我相信这种对家乡的思念之情,全世界都是共通的。

直接引爆《努玛阿美》的创作灵感,是老家云南红河有一个民间的团队来北京大学演出,他们向我发出了邀请,让我去看看家乡人。在看了他们原汁原味演出的当天,直接就把我的灵感引爆了,童年时候熟悉的歌曲、熟悉的舞蹈,激起了我快乐兴奋的情绪以及我内心炙热浓烈的乡情。那天对我来说是非常激动的日子,回家以后在钢琴上,我挥洒自如般将《努玛阿美》快板乐章创作了出来。慢板的创作则稍晚于快板,对我来说慢板是对过去的一个回顾,所折射的是对人生过往的一种回忆与思考。

访:在《努玛阿美》的副标题处,您将《努玛阿美》

献给了您的父亲张难,里面饱含了怎样的一种意义与情感呢?

张:这部作品定稿时间是2017年,但事实发表是在两年后(2019年)。在这期间我的父亲身患癌症,而我在副标题处将这部作品献给他,里面蕴含着两层意思:第一层,想给予他一个精神力量去对抗癌症病魔。第二层,我对云南音乐从了解到热爱、再到觉悟都离不开我父亲的指引,父亲是真正带领我走进音乐世界的人。所以在他晚年即将要离开我的时候,我必须要将这一份答卷,反馈给我的父亲。

访:《努玛阿美》这部作品极富意境,所以您能否谈谈您如何看待“意境”,以及当代的中国钢琴演奏者应该如何追求和表现“意境”?

张:意境是我创作中与生俱来的,不是我刻意追求的。一开始我并没将它理论化,后来有人采访我,我才总结出来。意境是比较抽象的东西,作为作曲者,我们既是抽象的设计者,又是具体的劳动者。不仅要构思设计图,更需要一砖一瓦地将音符构建,把音乐作品创作出来。作曲是一项务实的劳动,不能存在一点点虚无。所以通常我创作一部作品时会构思很久,构思十年对我来说也是常事。

我时常在想,什么是意境?我的回答是:“意”是人的主观想象,“境”是客观的世界。我又将“境”称之为空间,那为什么会是空间呢?是因为世界万物都在空间里,没有空间世界就无从产生。而不同的空间会带来不同的感知,说明空间不光是有自然界的空间,更有精神世界的空间,这才有了“界”。“界”最基本指的是,空间的远度、深度、宽度,更高一层指的是“精神境界”。音乐的最终呈现应该到达“界”(精神世界)的空间里面,不然音乐会有“意”无“境”或是有“境”无“界”。而“界”在人的认知过程中是无限的,在不断攀登的过程中也是永无止境的。

因此表演过程中,不仅要有“意”(想象)、有“境”(空间),更要有“界”(精神境界)。表演者要主动将自己主观想象与客观世界的万物相互交融,感受内心深处所产生的情感波动,将所触及到的、看到的、感知到的升华到“界”(精神境界)中,再充分展现出来。

访:能否谈谈您在营造《努玛阿美》音乐意境时,脑海中浮现的一些具体场景与意象吗?

张:《努玛阿美》的慢板里,可谓充满了“意”“境”“界”三个字。比方说第1小节主题开始出现,到第18小节主题再次出现,两段的力度都是“弱”,但两段“弱”却有不同的表现。

第1小节力度的“弱”主要表现“远”。这个“远”有两个层面,第一层是大自然层面的“远”,第3小节左手由中至低的低音,不仅在描绘云南深暗的峡谷,更是形容人生的峡谷,代表的是我童年时代,曾对云南的大山所拥有的印象和回忆。第二层是精神世界的“远”,毕竟这一段是我在北京写云南,童年时代的记忆对我来说是有些遥远的,是在我想象的精神世界里面,从远处慢慢回忆起来的。

第18、19小节力度的“弱”主要表现“高”。这段描绘的是“高山之巅”与“云海之上”的感觉,与前面深暗的峡谷形成了强烈的对比。要知道为了表现高和远的不同,所想象和体会到的意境也会有所不同。那如何在音乐中表现高呢?首先,高的地方声音更安静,云顶之上鸟儿可能都飞不上去,在那片云海,恐怕安静得连自己心脏的跳动都能听见。其次,高处天气寒冷,为了体现出冷冽的效果,要将小二度等不协和音程,有些刺激的感觉稍微弹出来一些,使冷色调中充满亮的感觉。

访:您提到的“高山之巅”“云海之上”的灵感是源自哪里呢?

张:“高山之巅”的灵感来源于哈尼族居住的山顶,而他们居住在山顶的历史过程,是我们必须要了解的。哈尼族信仰“万物有灵”,觉得万物都有生命,直到现在都保持着万物不能随意伤害的原则。哈尼族人非常勤劳智慧,所到之处很快会变成鱼米之乡。山水秀丽的好地方,总是容易被人觊觎,当敌人侵占他们家乡土地时,为了坚守信仰避免伤害生命,只能将家乡土地不断让出,去寻找新的栖息地。因此这个民族又叫“迁徙的民族”。

他们的迁徙过程,是从成都平原到昆明的滇池畔,再到红河的哀牢山山脚,最终定居于哀牢山半山腰和山顶。哀牢山的生活异常艰辛,日常用水做饭难,更别提种田了。所以我曾开过一个玩笑说,再有人去侵占山顶,他们实在没去路就该上天去了。这里描绘的“高山之巅”象征的正是他们居住的地方。(这个民族曾从西部顺着横断山脉迁徙到努玛阿美,努玛=太阳,阿美=平原,大概是现在的成都平原,也是我的书上写的太阳之原)。

哈尼族信仰的“万物有灵”所蕴含的“救赎精神”是珍贵的,我创作的第一钢琴协奏曲《哀牢狂想》正是在感悟这件事,哀牢=哀牢山,狂想=梦想,讲述了哈尼这个勤劳的民族,虽然被困于监狱一般的哀牢山里,可他们的救赎精神、勤劳智慧、和平勇敢,就像太阳的光辉一样照亮我们的思想,所以我将它称为《哀牢狂想》。

访:您作品当中有将什么云南民族的特色融入进去吗?

张:《努玛阿美》整部作品都非常具有云南特色,我举例说几个特别之处。第115小节的旋律,是对云南语言“kei na ni”(汉语“你要去哪呀”)进行的模仿。云南话是一种很有趣的语言,它是普通话的倒影。(各地语言音调四声有所不同)云南话四声和三声的音调,刚好和普通话相反,知道这个特点就可以轻易地把握云南话,这个部分就好像将听众带回云南当地欢乐的海洋当中去。第111-114小节,模仿的是云南民间乐器弹拨乐四弦的声响和感觉。第108-112小节,是个更特别的地方,需要表现出一种谐谑的感觉。什么是谐谑呢?比诙谐还要诙谐的感觉是谐谑,指的是云南民族性格里的一种特点。谐谑和诙谐不同,谐谑是带有一点野性的,野性是具有力量的,这是非常有意思的一种民族性格。

访:您通过不同的音乐线条,塑造了不同的音乐形象,慢板和快板的旋律里面蕴含着怎样的思想情感呢?

张:慢板的主旋律代表的是一种思念之情,人生有美好,才会有思念之情。我认为人生有三个过程:第一,体会生命的美好。第二,承受生命的无奈。第三,开启生命的觉醒。人的一生除了美好以外,还要承受许多无奈,而身处无奈的时候,需要的正是一种冲破无奈的力量。慢板里八度加重音(第27-33小节),就是这股冲破人生无奈的力量。快板部分就相当于“生命的觉醒”,是乡音点燃了我内心生命觉醒的灵感,这种觉醒是一种人生的“快乐”。觉醒后的“快乐”与简单的“享乐”不同,“享乐”是短暂且依赖刺激而存在的(例如美食),“快乐”是一种觉醒与觉悟,它由内而发不需要外在刺激。而快板部分的“快乐”,只有经过前面慢板里感受生命的美好以及冲破生命无奈的过程后,才能抵达快板里那种内心的觉醒。

访:《努玛阿美》的旋律非常优美,该如何展现这些优美的旋律呢?

张:我对自己的音乐有一个总结,我的音乐里面很少有伴奏,几乎都以旋律为主。旋律与伴奏概念上是不同的,伴奏是一组音型,旋律是歌唱的。弹奏歌唱性旋律的时候,要往弦乐或者人声的方向靠拢去展现歌唱性,并仔细理解每一个音的含义,诠释出音符里面的意义。比如第8小节左手旋律部分、第10小节低音至中音三连音节奏部分、第11、14小节双手三连音节奏部分,很多人容易当成伴奏音型去弹奏,但其实这些地方,都要把它们当成非常歌唱的旋律去演奏。只有第22小节第三拍的位置属于伴奏音型,演奏时要富有想象力,将音符用描绘成风的感觉去弹奏。

访:《努玛阿美》的力度变化非常丰富,在演奏处理上您有什么建议吗?

张:“黄金分割点理论”是一个放之四海而皆准的理论,力度演奏上如果可以按照“黄金分割点”的思维去布局是最好的。“黄金分割点”有大、中、小之分,首先,全曲有一个整体上最大的“黄金分割点”,其次,还有第一部分的“黄金分割点”和第二部分的“黄金分割点”(第一段“黄金分割点”在第33小节前后,第二段“黄金分割点”在高潮部分)。最后,“黄金分割点”还可以更细致地划分,细致到每一个乐句、乐节都有黄金分割点。表演者如果充分运用“黄金分割点”理论的演奏思维,按照像俄罗斯套娃一样大套中、中套小一层层地套下去,可以使力度演奏在处理上起伏有致,不至于太过粗糙。

访:您说速度可以改变“作品的灵魂”,那么演奏者该如何准确地把握《努玛阿美》曲中的速度呢?

张:首先,弹奏慢板时,速度不可过快或过于拖沓。任何事情过犹则不及,分寸感是处理作品表现艺术的关键点,而分寸感就是要恰到好处!在慢板中“自由的柔板”,代表的是一种空间的弹性,实际目的是营造意境的空间感。在表现这种空间感时要注意,Rubato要在音乐总体不改变的情况下,才能进行弹性的演奏,而弹性的变化,在通过速度和力度进行改变后,要快速地还原放松回去。其次,快板引子部分的速度容易被弹慢。引子虽然有一定过渡作用,但实际已经进入快板了。如果表演者到第54小节才进入到快板的标准速度,那便破坏了音乐的整体性。所以弹奏快板的引子时,要直接和准确地进入快板的标准速度里。最后,要明确快板与慢板速度上是有极大差别的,慢板里可以有Rubato,但快板里面速度要严格准确,基本上不能有任何的Rubato,因为快板的节奏本身充满了变化,严格的速度更能体现出曲中节奏的特点。

访:如何去理解和诠释《努玛阿美》全曲的高潮部分?

张:“高潮”部分(第169-179小节)给了演奏者极大的发挥空间,是最具想象力的部分。“高潮”前后的音乐,在情绪上都非常热情奔放,此处我恰恰是将一种表面的“低潮”放置在第二部分的黄金分割点上,再把调性从♯c羽(小调)变为♭E徴(大调),形成一种反差的“高潮”。这个表面的“低潮”要以“静”的方式呈现,这种“静”展现的是致远的力量!人只有静下来,思想才能达到最远。这让我怀念起小时候看音乐盒的感觉,那时眼睛虽然盯着它看,但心思早都飞到九霄云外去了,只有小孩那颗干净自由没有杂念的心,才能飞得那么远。借用音乐盒感受的比喻是为了揭示返老还童,讲述人生本就是历经美好、无奈、觉醒的一个过程。音乐盒所象征着单纯与自由的世界,距离现实世界十分遥远却又令人向往。因此快板的高潮乐段是最难解读的部分,也是弹奏时最难找到感觉的地方。

访:您创作尾声的灵感来源是什么?对于《努玛阿美》尾声这种令人震撼的部分,演奏者该如何展现呢?

张:尾声创作的灵感,来源于我曾看到的宇航员在宇宙中拍摄地球的照片。宇宙中观看地球的感觉是浩瀚雄伟的、一动不动的,这带给我很大的冲击和思考。让我感到近距离观看森林、大山、云海产生的心潮澎湃,是无法和在宇宙中凝望地球所带来的震撼感相媲美的。

我曾提到过尾声要用“稳”的状态去演奏,那为什么我会提出“稳”这个概念呢?这里就涉及空间距离的问题。这里我举例解释一下,例如有一次我曾经带学生去采风,一队学生从海南岛回来,在大理和我们汇合后,准备一起出发去云南的香格里拉。奔赴香格里拉的途中,他们兴奋地运用语言描述着三亚的美景,但当他们到达云南香格里拉的哈巴雪山时,他们就被震撼到一句话都说不出来了。我问他们三亚美还是这里美?他们全部都沉默了,说这里的美无法用言语表述。这个故事揭示了,真正的美无以言表,真正被震撼的时候,反而会产生静止的状态。因此表演者弹奏尾声时,速度上要尽量严格,不随意渐快或渐慢,并将想象的视角拉远,拿出“稳”的状态,去展现浩瀚宇宙的壮阔感。

访:您是著名作曲家也是钢琴家,在当代钢琴演奏者诠释中国钢琴音乐作品时,您有什么建议可以给我们年轻一代的演奏者吗?

张:哲学和宗教作为承载音乐飞翔的两个双翼,最终揭示的是生与死、恶与善、肉体与精神、愚钝与智慧、自私与奉献等问题,但解决这些问题需要什么呢?需要爱!音乐恰恰是用来揭示爱的!我们不难发现,当代音乐舞台上仍然活跃的95%都是古典音乐,古典音乐之所以能在大浪淘沙的时间长河里,像金子一样被保留下来,正是因为它承载了爱。反观较少活跃在舞台上的现代音乐作品,不是因为它们的音乐费解高深,或是技法难度令观众听不懂,而是它们缺少了对爱的表达。

所以,即便我在大学时期就学了大量的现代创作技法,我也不会盲目地将无调性运用于作品创作中,因为我选择的音乐道路是“爱之路”。如果只为了单纯表现技法,脱离了内心想要传达的东西,那么创作出来的音乐也只是一种形式。因此,要牢记不论运用何种技法进行创作,都不能脱离对“爱”的表达,只有用爱去创作与演奏,音符才会具有生命力!

有一次,深圳耶鲁之声音乐会时,我听到博复生老师的演奏,他作为一名比利时钢琴家,演绎的中国钢琴音乐作品却独具中国韵味。听他讲话后,我对博复生老师说的一些观点产生了强烈共鸣。他说:“想弹好中国的音乐作品并不容易,首先要先了解中国的文化,但光有了解还不够,重点是要爱上它。”这不禁让我想起了许多表演者学习《皮黄》的过程,很多人都是为了完成任务去听京剧、学京剧,并没有对它产生热爱,这样的了解起不到作用。想要弹好中国作品,不仅要对中国传统文化有所了解,更需要爱上它,只有内心充满爱的演奏者,诠释中国钢琴音乐作品的时候才会出神入化。