“道德镜鉴”与“帝国荣光”:汉画“武王伐纣”与古罗马战争壁画比较研究

2022-11-30朱浒

朱 浒

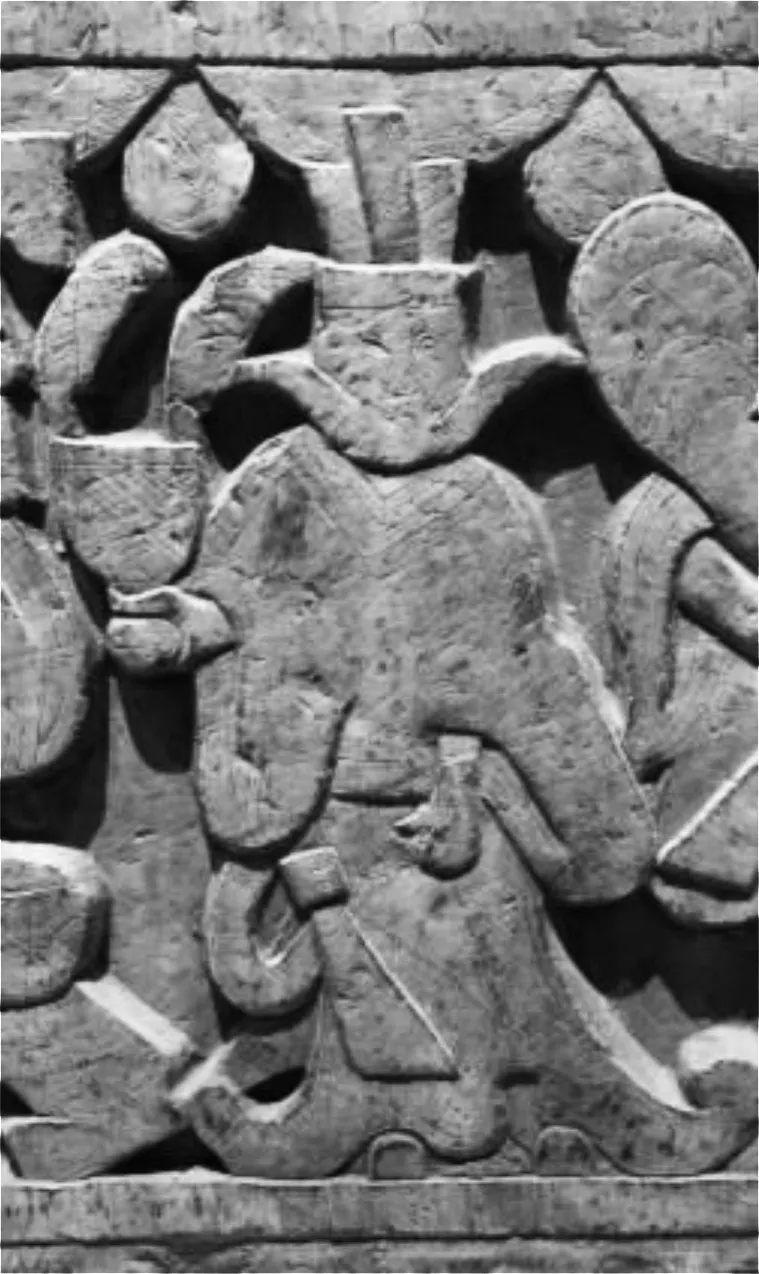

吴白庄汉墓位于山东临沂市罗庄区盛庄街道吴白庄村,最早发掘于1972年。有画像石材49块,画面65幅,其发掘报告初见于1999年。(1)管恩洁等:《山东临沂吴白庄汉画像石墓》,《东南文化》1999年第6期。2018年该墓详细的发掘报告由齐鲁书社出版,使得学界对其细致的图像学研究成为可能。(2)临沂市博物馆编:《临沂吴白庄汉画像石墓》,济南:齐鲁书社,2018年。20多年来,郑岩、杨爱国、王煜、胡文峻(3)郑岩:《汉代艺术中的胡人图像》,《艺术史研究》第1辑,广州:中山大学出版社,1999年,第133-150页;杨爱国:《山东汉代石刻中的外来因素分析》,《中原文物》2019年第1期;王煜、皮艾琳:《祭祀是所,神明是处——临沂吴白庄汉画像石墓图像配置与叙事》,《艺术史研究》第24辑,广州:中山大学出版社,2021年,第1-22页;胡文峻:《临沂吴白庄汉墓羽人高浮雕壁柱中的本土与西方因素试察》,“‘视觉营造’与‘知识生成’——第二届汉代图像研究青年论坛”论文,上海,2021年6月。等学者先后关注过吴白庄汉墓的胡人形象、外来因素、整体配置与羽人图像等个案,其研究热度呈逐年上升之势。吴白庄汉墓中室南壁东门楣上的横梁上存有一幅重要的历史故事画,以往研究将其称为“行刑图”。笔者认为前人对其内容的识别有误,初步认为这是一幅尚未被准确定名的历史故事,并尝试讨论其与古罗马战争题材壁画的关系问题,以此管窥汉朝与罗马这两大帝国在比较艺术中的异同。

一、汉画“武王伐纣”内涵新解

(一)图像志分析

在考古报告中,管恩洁先生注意到了几个非常重要的细节,包括人物“长胡”、执斧“行刑”以及右侧武卒的铠甲和兵器存在差异等,但未作进一步探究,殊为可惜。近年来,在邢义田教授的倡导下,学术界多采用“格套法”(4)邢义田:《格套、榜题、文献与画像解释——以一个失传的“七女为父报仇”汉画故事为例》,《画为心声——画像石、画像砖与壁画》,北京:中华书局,2011年,第92-137页。对汉画像中的未知内容进行研究,也取得了一些突破性的进展。细致的观察是帮助我们了解核心人物身份,破译故事内容的前提。以下,笔者拟在吸取前人成就的基础上,对该图像作进一步分析。

(二)人物冠饰、印绶分析

图1共刻画人物十二人。为论述方便,笔者按照从左至右的将十二人中的前八人称为某甲、某乙、某丙至某辛。让我们来寻找这些人物的共同特征,并试图对其身份总结出一些规律。汉画中,不同男性人物的冠饰有着明显的区别。按照孙机先生的研究成果,东汉主要流行有帻之冠,男性之冠大致可以分为通天冠、进贤冠、武冠、介帻等几类。(5)孙机:《汉代物质文化资料图说》,北京:文物出版社,1991年,第229-236页。

图1 中室南壁东门楣画像拓片

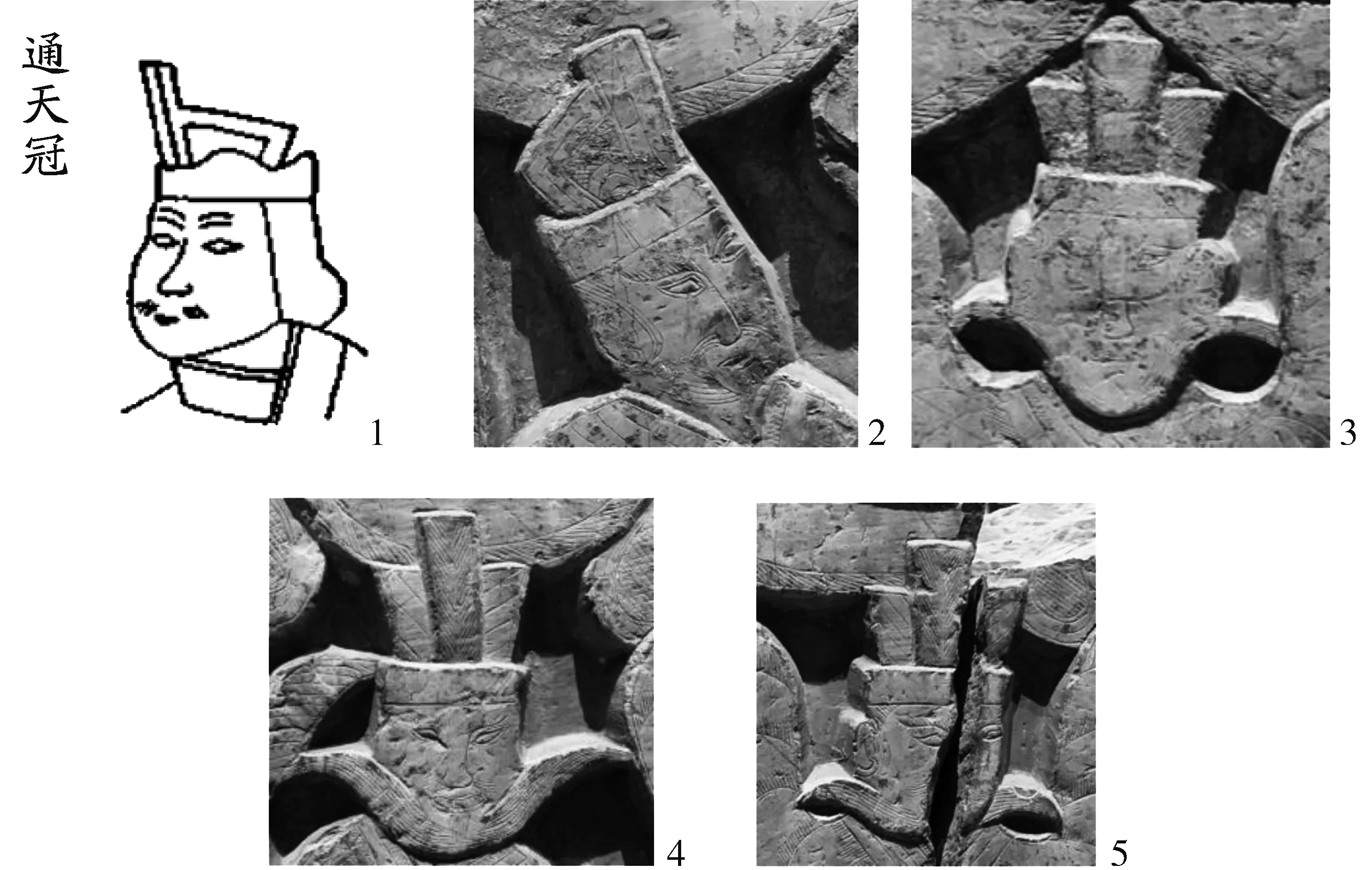

头戴通天冠人物,分别为某甲、某丙、某庚与某辛,共计四人。其中,某甲通天冠为侧面,而某丙、某庚与某辛三人通天冠均以正面示人(图2)。在东汉,通天冠为天子的冠冕,《汉官仪》载“天子冠通天”,《后汉书·舆服志》记:“通天冠,高九寸,正竖,顶少邪却,乃直下为铁卷梁,前有山,展筒为述。”(6)《后汉书》,北京:中华书局,1965年,第100、3665页。此类通天冠,在山东地区汉画像石中俯拾皆是,不仅见于三皇五帝与周天子等古代天子,还常用于春秋战国各国的国君,如嘉祥画像中的齐王、鲁庄公、齐桓公等,均佩戴通天冠。

图2中,某甲、某丙、某庚与某辛四人均佩戴通天冠,疑似古代帝王;而其余几人为佩戴平巾帻、武弁大冠的低级官吏或武士及佩戴进贤冠的文官,显然地位较低。

图2 人物冠饰比较图之通天冠

邢义田认为,在汉代,“印绶成为一种权利的象征,佩戴印绶的人有印在手,才有权定策、盖印和发文。……古人很聪明,用一条长、宽和颜色都十分夸张的大带子系在小小的印章之上。绶带容易被看见,又可使人联想到所系的印,权力和身份也就借绶带而展示出来了”。(7)邢义田:《格套、榜题、文献与画像解释——以一个失传的“七女为父报仇”汉画故事为例》,《画为心声——画像石、画像砖与壁画》,第56-57页。仔细观察墓中室南壁东门楣上的四个通天冠人物,发现其腰间不仅有绶带,绶带中还出现了一个方形的网格纹装饰的物体,笔者认为这应该就是装印章的鞶囊。(8)阎步克等:《多面的制度——跨学科视野下的制度研究》,北京:三联书店,2021年,第43-106页。汉画工匠用网格纹来表现出鞶囊的纹理(图3)。笔者发现,某丙的左手恰好遮盖在绶带与腰部的连接处,可能刻意将鞶囊握住,故此处仅刻有绶带而无鞶囊。其余人物的绶带与鞶囊齐备,显然具有身份的同一性。其他诸色人物均无佩戴绶带和鞶囊的特征,可证其身份较低。

图3 人物的绶带与鞶囊

通过对上述人物的详细图像志解读,以冠饰与绶带、鞶囊作为主要观察对象,某甲、某丙、某庚与某辛四位人物头戴通天冠,腰系标识其身份的绶带与鞶囊,视觉效果十分明显。依照前人的研究经验,我们可以明确获知某甲、某丙、某庚与某辛为古代的帝王。

(三)纣王身份的确认

既已明确图像中的四位核心人物为古代帝王,那么其具体身份如何判断?由于没有榜题及其他已知格套作为参考,我们需要采用另一种方法,即通过“标志物”来加以判断。

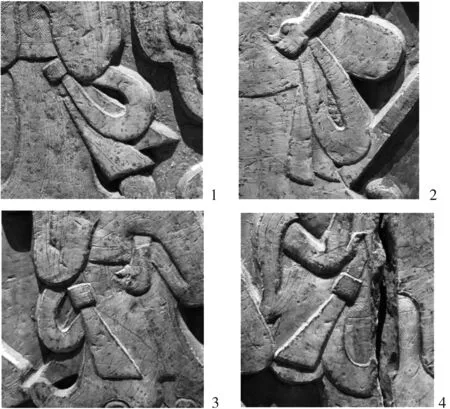

值得注意的是,在四位人物中,唯有某甲与某庚手执近乎一致的两件器物。这类器物大致呈上下结构,上部似为两根羽状物,上宽下窄,上面刻有斜的平行阴线纹;下部似乎为一容器,广口,收腹,上平,口沿处刻有弦纹,器身刻有网格纹,底部被帝王握于掌中(图4)。

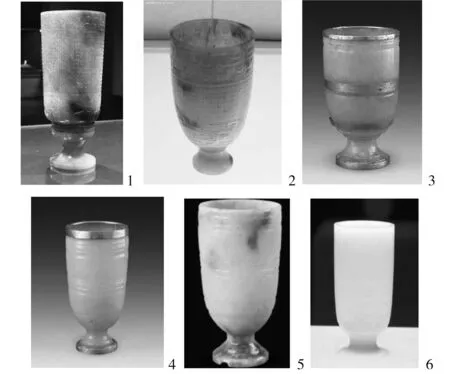

笔者将此图像的下部容器与考古出土实物进行对比,认定其为高足杯。秦汉时期,这种玉质的高足杯为皇家及高等级贵族使用的酒器。1976年,考古工作者在西安长安县(现西安市长安区)车刘村秦代阿房宫遗址发掘出一件秦代玉杯(图5-1),其上就布满卷云纹、变形几何纹、网格纹等。(9)古方主编:《中国出土玉器全集》第14卷,北京:科学出版社,2005年,第117页。1995年,徐州狮子山楚王陵墓道南侧耳室内出土两件西汉早期的玉杯(图5-2,笔者摄),其造型“上大下小,直壁,下有喇叭形圈足。杯体上部饰有一组兽面纹,其余饰勾连文,下有高圈足”。(10)狮子山楚王陵考古发掘队:《徐州狮子山西汉楚王陵发掘简报》,《文物》1998年第8期。2010年,西安市长安区大兆甘家堡汉宣帝杜陵失窃一件圆雕玉舞人与三件玉杯(图5-3、5-4、5-5),后被公安部门追回,被定为国家一级文物。三件玉杯的造型大同小异,有两件口沿和底沿扣有黄金,杯口、杯腰、杯腹均装饰有凸线弦纹,其中一件腹部扣黄金。(11)师小群、王蔚华:《汉宣帝杜陵出土的玉舞人与玉杯》,《收藏界》2011年第8期。《汉旧仪》曰:“太官尚食,用黄金扣器。”(12)陈直:《汉书新证·百官公卿表·第七上》,北京:中华书局,2008年,第97页。其既有黄金扣,又出于西汉皇家陵区,无疑应为西汉皇室所拥有。此外,洛阳博物馆还藏有一件曹魏正始八年墓出土的玉杯(图5-6,笔者摄),(13)张剑、余扶危:《洛阳曹魏正始八年墓发掘报告》,《考古》1989年第4期。玉质细腻,造型素雅,或为后汉遗物。总之,这类玉器与秦汉皇家的用玉制度有关,应为秦汉时期帝王贵胄所使用的酒器。

图4 手执器物人物

图5 人物手执物与考古发现高足杯比较

基于此,吴白庄汉墓中室南壁东门楣上的手执器物的古帝王某甲与某庚,可视为在使用高足杯饮酒。虽然高足杯的底部被人物右手握住,仅露出上半部分,但不影响对器型的判断。从纹饰看,高足杯器身装饰有网格纹,口沿处有弦纹,同样可与考古实物相互佐证。

帝王手执高足杯饮酒的场景在这幅汉画中多次出现。在汉人的历史记忆中,有哪位古代帝王是以“善饮酒”而闻名的呢?笔者不由联想起商朝末代君主纣王。商纣王因酗酒而亡国,这在西周建国之后成为一种充满道德劝诫意味的公共认知。《尚书·酒诰》载周公说纣王“惟荒腆于酒,不惟自息乃逸”,并总结商代亡国教训为:“诞惟民怨,庶群自酒,腥闻在上。故天降丧于殷,罔爱于殷,惟逸。”周人对“腆于酒”的商人深恶痛绝,还特意制作了一种青铜器——禁,以提醒人们不要酗酒:“名之为禁者,因为酒戒也。”(14)朱彬:《礼记训纂·卷十·礼器第十》,饶钦农点校,北京:中华书局,1996年,第366页。在先秦文献中,这类著述颇多,可谓当时社会的一种普遍看法。如《尚书·商书》云:“我用沉酗于酒,用乱败厥德于下。”《诗经·大雅·荡》云:“文王曰:咨,咨女殷商!天不湎尔以酒,不义从式。”汉代司马迁对纣王的酗酒亦有详细描写,《史记·殷本纪》载,帝纣“好酒淫乐,嬖于妇人”;“以酒为池,悬肉为林,使男女裸相逐其间,为长夜之饮”。(15)王叔岷:《史记斠证》卷三,北京:中华书局,2007年,第102页。《说文解字》也云:“酒,就也,所以就人性之善恶。”(16)许慎:《说文解字》,北京:中华书局,1963年,第311页。显然,酒被赋予为可鉴别善恶的道德判断之物。

以此观之,吴白庄汉墓中室南壁东门楣上两位帝王手执器物的上半部分也好理解了,那就是“以酒为池,悬肉为林”中的“肉林”。其形象也恰与风干的肉脯造型接近。在汉画像石流行的庖厨图中,常有鸡鸭鱼兔之类的小动物悬挂在屋檐下,人们杀猪宰羊的场景。汉代琅琊郡的工匠将高足杯上加两块肉脯的造型作为纣王身份的标识,来表现其“以酒为池,悬肉为林”,无疑是独具创造性的。

值得注意的是,某甲、某丙、某庚、某辛四位帝王中,手执酒杯,标识有“酒池肉林”身份的仅有某甲和某庚,二者间隔较远,均为纣王应无问题。而某丙身边有一位颔首头戴武弁大冠的武卒荷戟,表现的当是纣王好杀戮的累累恶行。

经过人物身份的确认,我们大致可以将左边七位人物分为四组。第一(图6),纣王髭须稀疏,头戴通天冠,露出腰中绶带与鞶囊,背挎长剑,右手拿着高足玉杯,玉杯上悬肉脯。右侧臣属向左鞠躬,手中捧着一卷书简。二人表现出一种较为和谐的君臣关系,纣王阅简的情节表现出此时其不失为一位躬亲理政的勤勉帝王。这也同《史记·殷本纪》“帝纣资辨捷疾,闻见甚敏”(17)《史记·殷本纪》,北京:中华书局,1982年,第105页。的记载相符。

图6 场景一 青年纣王(笔者摄)

图7 场景二 中年纣王(笔者摄)

第二(图7),纣王髭须逐渐增多,以正面示人,衣袖飞扬,形似武士。其头戴通天冠,手握绶带一角,似乎将玉玺牢牢握在手中,也象征着其对权力的执着。右侧有一荷戟武卒稽首恭顺站立,似乎在等待纣王征伐的命令。细审纣王面部阴线刻画,流露出凶悍的神情。这一场景也与文献相合。《荀子·非相篇》载:纣“长巨姣美,天下之杰也,筋力越劲,百人之敌也”。《史记·殷本纪》称其“材力过人,手格猛兽”,《史记·律书》也说纣王“百战克胜,诸侯慑服,权非轻也。……及其威尽势极,闾巷之人为敌国,咎生穷武之不知足,甘得之心不息也”。(18)《史记·律书》,第105、1241页。故这一场景代表了纣王善征伐,有武功。

第三(图8),一位头戴进贤冠的人持笏向左跽拜,其右侧有一头戴平巾帻的武卒左手执斧,右手揪住其背,似将其砍杀。这明显是在描绘比干劝谏被杀的情节,正在行刑的人物当是“助纣为虐”的纣王宠臣。《尚书·牧誓》云:“乃惟四方之多罪逋逃,是崇是长,是信是使,是以为大夫卿士。”认为纣王所信赖的公卿大夫是四方多罪之人。

在武王灭商合法性的构建中,比干被杀,箕子为奴,太师与少师奔周是三个标志性的事件,代表了商王朝内部的分崩离析。比干是纣王的叔父,《史记·殷本纪》云:“纣愈淫乱不止。微子数谏不听,乃与大师、少师谋,遂去。比干曰:‘为人臣者,不得不以死争。’乃强谏纣。纣怒曰:‘吾闻圣人心有七窍。’剖比干,观其心。箕子惧,乃详狂为奴,纣又囚之。殷之大师、少师乃持其祭乐器奔周。”(19)《史记·殷本纪》,第108页。图8生动刻画了比干跪地死谏以及纣王宠臣执斧欲杀比干的瞬间,贤人与小人形象对比强烈,充满了戏剧化矛盾冲突。

第四(图9),纣王再次以正面肖像示人,髭须繁密,头戴通天冠,绶带与鞶囊垂下,右手握住高足杯,似乎正在品尝美酒,已无盛气凌人之气势。此处表现了武王伐纣前夕纣王依旧“荒腆于酒”的垂老场面。

图8 场景三 比干劝谏(笔者摄)

图9 场景四 晚年纣王(笔者摄)

需要注意的是,上述四个场景中,纣王的形象出现三次,汉代工匠以髭须的繁茂程度来表现时间的推移。从场景一的“鲜少髭须”,到场景二的“髭须渐丰”,到场景四的“髭须繁密”,似在传递从左至右、在时间上的叙事顺序。这种以时间为轴,渐次展开的线性叙事特点,在以往的汉画故事中是很少见到的。

(三)武王伐纣情节的确认

前面提到左侧七人可分为四个场景,左起第七位通天冠人物为晚年纣王。纣王右侧同样有一头戴通天冠,腰佩绶带、鞶囊的古代帝王(图10)。从形象上看,其髭须繁茂,同纣王似乎没有区别,但既然二人并列,没有间隔,纣王亦不可能出现两次。审其动作,其头部向右微颔,衣袖飘起作奋力状,双手正向右侧推去,似乎在指挥右侧的武卒。其前立有四位全副武装的武卒。为首两人头戴平巾帻,腰佩环首刀,双手握住一只长戟扛于肩上,俨然华夏装束。而右侧两武卒身着鳞甲,头戴尖顶帽,流露出高鼻深目的胡人相貌。胡兵左手执环首刀,右手执钩镶。此两种兵器,为汉军常用武备,在汉画像石中出现频率颇高,此不赘述。综合以上分析,我们有充分的理由相信,此五人构成最右侧的一个场景,即武王姬发率领胡汉士兵伐纣。

图10 武王率胡汉士兵伐纣(笔者摄)

武王伐纣是周朝的立国之战,在武王统帅的军队中,除了周人外,还有不少西南部落的军队。《尚书·牧誓》记载了周武王在大战之前的誓词:“嗟,我友邦冢君,御事:司徒、司马、司空、亚旅、师氏,千夫长、百夫长,及庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮人。称尔戈,比尔干,立尔矛,予其誓。”(20)刘沅:《十三经恒解 笺解本·书经恒解》,成都:巴蜀书社,2016年,第130页。《逸周书·武寤解》云:“王赫奋烈,八方咸发。高城若地,商庶若化,约期于牧,案用师旅,商不足灭。”《纪年》称:“帝辛五十二年冬十有二月,周师有事于上帝,庸、蜀、羌、髳、微、卢、彭、濮从周伐商。”(21)黄怀信:《逸周书校补注译》,西安:三秦出版社,2006年,第164、176页。《史记·周本纪中》沿袭了这些说法,记录武王伐纣时有“庸、蜀、羌、髳、微、纑、彭、濮人”八国。裴骃集解引孔安国对八国族属与地望做出了解释:“八国皆蛮夷戎狄。羌在西。蜀,叟。髳、微在巴蜀。纑、彭在西北。庸、濮在江汉之南。”(22)《史记·周本记》,第122、123页。

图11 徐州汉文化景区博物馆藏身着鳞甲的胡兵图像(笔者摄)

基于以上图文互证,笔者发现汉代工匠对胡人士兵的刻画,应来自汉人对跟随武王伐纣的“八国皆蛮夷戎狄”的理解。在汉画中,有大量的胡人图像,郑岩、邢义田与笔者均进行过细致研究。如邢义田先生指出:“汉代造型艺术中呈现的胡人外貌虽说形形色色,不过除了体质上大眼高鼻、深目高鼻或多须的特征,服饰上除了改穿汉服或裸体的,最主要的特色在于那顶文献上从来不提的尖顶帽。”(23)邢义田:《古代中国及欧亚文献、图像与考古资料中的“胡人”外貌》,《画为心声——画像石、画像砖与壁画》,第313页。笔者曾在徐州汉文化景区博物馆发现一例身着鳞甲的胡人士兵形象,其与吴白庄此石右侧两名胡兵的形象几乎完全一致(图11)。(24)朱浒:《汉画像胡人图像研究》,北京:三联书店,2017年,第104页。汉末蔡文姬曾作《悲愤诗》:“卓众来东下,金甲耀日光。平土人脆弱,来兵皆胡羌。”(25)《汉魏六朝诗选》,许渊冲译,北京:五洲传播出版社,2018年,第247页。因董卓曾担任过西域戊己校尉,其统帅的部曲中应该就有这类胡兵。徐州刺史部琅琊郡的汉代工匠对此形象是熟稔的,将武王伐纣所统帅的“八方”刻画为汉族与胡族士兵的联军,也恰符合周秦汉三朝对这一重要历史事件的“层累”构建。

(四)“武王伐纣”图像的意义

作为历史上的著名昏君,商纣王的形象自古多有争议,直到近现代,郭沫若、毛泽东等还在持续为纣王翻案。审视汉画中出现的纣王等亡国之君的其他艺术形象,有助于我们对此画像石的图像学意义作出合理而充分的解释。

图12 武梁祠中的夏桀与大禹图像图片来源:巫鸿:《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,第180页。

自古昏君以桀纣并称,夏桀的图像在武梁祠著名的帝王图中有所发现,图12描绘了头戴通天冠、身佩绶带的夏桀手执长戈,坐于两位妇人身上。巫鸿曾引《后汉书》“吾闻桀驾人车”的记载解释夏桀的这一奇怪并略带“色情”的行为。(26)巫鸿:《武梁祠——中国古代画像艺术的思想性》,柳扬、岑河译,北京:三联书店,2006年,第181页。需注意的是,夏桀与其先王大禹并列在一起,一恶一善,形成了鲜明的对比,令人感喟。然而遗憾的是,武梁祠的建造者“良匠卫改”没有将商代的开国君主与亡国之君商汤与纣王刻在此处。

《汉书》记载了司马迁外孙杨恽观汉宫西阁桀纣画像的情景,可知汉代西阁绘有尧、舜、禹、汤、桀、纣等人的画像。《汉书·霍光传》有“画室”的记载,“明旦,光闻之,止画室中不入”。颜师古注:“如淳曰:‘近臣所止计画之室也,或曰雕画之室。’雕画是也。”(27)《汉书》,北京:中华书局,1962年,第2891、2936页。王先谦《汉书补注》引周寿昌曰:“画室当是殿前西阁之室。……则知西阁画古帝王像,故称画室。”(28)仓修良主编:《汉书辞典》“画室”条,济南:山东教育出版社,1996年,第773页。汉宣帝在观看画室桀纣图后询问其过失,而杨恽却以此事“诽谤当世”,可知桀纣的形象在当时已具有强烈的道德劝诫意味。

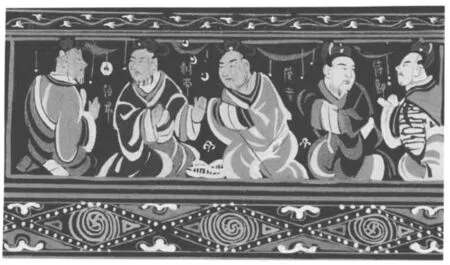

图13 乐浪郡东汉王盱墓出土漆箧局部(左起第二人为纣王,榜题为“纣帝”) 图片来源:李正光编绘:《汉代漆器图案集》,第215页。

在汉帝国的东北边境,乐浪郡东汉王盱墓出土了一件精美的竹编漆箧,其上绘有孝子、列女等故事漆画,其中的伯夷故事中出现了纣王的形象和榜题(图13)。(29)李正光编绘:《汉代漆器图案集》,北京:文物出版社,2002年,第215页。这里纣王的面容和善,有长须,跽坐,回首望着伯夷,地上垂着黑白相间的绶带,右侧有使者行礼。在伯夷叔齐故事中,纣王虽为昏君,但伯夷为纣王尽忠,“叩马而谏”武王,“父死不葬,爰及干戈,可谓孝乎?以臣弒君,可谓仁乎”,(30)《史记·伯夷列传》,第2123页。希望武王不要伐纣,并在商亡后宁死不食周粟,成为汉代儒家所倡导的“古之贤人”典范。从这里,我们可以看到汉代人对纣王艺术形象的理解和刻画是立体多元的,并非一味强调其失德的行为。

学者们常引用《鲁灵光殿赋》中的这段论述来评价汉画中道德劝诫图像的意义:“焕炳可观,黄帝唐虞。轩冕以庸,衣裳有殊。下及三后,淫妃乱主。忠臣孝子,烈士贞女。贤愚成败,靡不载叙。恶以诫世,善以示后。”(31)陶明君编著:《中国画论辞典》,长沙:湖南出版社,1993年,第41页。然而当我们反观吴白庄汉墓“武王伐纣图”中的纣王形象,却并非单一面孔,而是多维和丰满的。在这一图像的多重叙事中,纣王形象出现三次,武王仅出现一次。当观者的目光随图像缓缓向右转移,随着纣王年龄的增长,我们可以看到一代雄主从“勤勉”向“荒腆”的颓变,直至毁灭,其道德劝诫作用显然比汉画中常见的瞬间构图更为强烈。所谓悲剧,就是把美好的东西毁灭给人看。纣王的悲剧,从正统的儒家道德观审视,其荒诞暴虐的行为是其灭亡的直接原因,然而从艺术的角度审视,这种游走在正邪与善恶之间的境遇,不恰恰是我们每一位平凡的人需要面临的人生选择吗?

“武王伐纣”作为商周嬗变的标志性历史事件,对后世影响极大,上至《尚书》《诗经》,下至近年才完成的“夏商周断代工程”,均将其视为中华上古史中的核心问题。叶舒宪在前人基础上提出“四重证据法”,认为古史研究的“第四重”证据应基于“比较图像学或图像人类学的材料”。(32)叶舒宪:《千面女神》,上海:上海社会科学院出版社,2004年,第5页。吴白庄汉墓中“武王伐纣”图像的发现和确认,为我们了解汉代人对这一历史重大事件的态度以及对政权易代的理解,提供了不同于传世文献、出土文献和民族学、人类学材料的“第四重”图像证据,其价值不言自喻。

二、“武王伐纣”图像与古罗马战争题材壁画之异同

两汉时期是中国墓室壁画发展的黄金时期。从世界范围来看,对墓室进行图像装饰是世界许多古老文明与古老民族的共同选择。“墓室壁画主要表现人们对生命逝去之后的种种想象,以及由此而做出的一些特别安排。对死后的想象是一种特殊的终极关怀,以图像表现这样的内容则形成一种特殊的艺术行为”。审视世界墓室壁画流行的三个区域,即中国及周边分布区、地中海沿岸分布区和中美洲分布区,(33)汪小洋:《世界墓室壁画的比较与意义》,《民族艺术》2019年第6期。笔者发现,吴白庄汉墓中出现的“武王伐纣”图像具有十分重要的世界墓室壁画意义,与埃及、希腊、罗马、玛雅等古文明的墓室壁画存在明显的差异,是汉民族在历史发展的“黄金”时期形成的民族史诗。在这些古文明中,罗马文明因在时间上与两汉文明重叠,更同为具有世界影响的大帝国,与汉朝分列欧亚大陆的东西两边,二者在政治、军事、文化等方面均形成了鲜明的对比,对二者的比较研究也成为学术界的热门话题。吴白庄汉墓中“武王伐纣”图像的确认,有助于我们从世界艺术史的范畴来审视汉朝与罗马两个古典文明的异同。

(一)“希腊的寄生虫”与“汉民族史诗”

古罗马艺术中,军事或战争题材具有十分重要的地位。“罗马起源的神话歌颂了战争的荣耀。罗马城的创建者罗慕路斯是战神马尔斯的孪生子之一。……他的生活和行为反映了一种具有普遍意义的观念,即合法的权威与军事实力紧密联系在一起。无论罗马的版图扩张到多远,这种联系在城市自身的生活和肌体中一直保留,实际上反复得到证实”。(34)格雷格·沃尔夫主编:《剑桥插图罗马史》,郭小凌等译,济南:山东画报出版社,2008年,第234页。尤其在奥古斯都加冕为皇帝,罗马进入帝国阶段之后,战争场面成为罗马艺术的主流。早期罗马艺术家受希腊的影响,崇拜写实主义,掌握了人物肖像的创作传统。反观中国,在秦始皇兵马俑将写实推到高峰之后,两汉艺术的写实性反而有所退步。随着罗马的武力征服,希腊文化对罗马产生了重要的影响,希腊艺术成了罗马人欣赏的视觉语言基础,(35)Paul Zanker, Roman Art,Trans.Henry Heitmann-Gordon, Los Angeles:The J. Paul Getty Museum,2010,p.1.甚至有些罗马的艺术题材直接抄袭希腊艺术。意大利那不勒斯国家博物馆藏有一幅著名的马赛克镶嵌画——伊苏斯战役图(图14),该图出土于庞贝古城,系公元前1世纪的作品。其图像生动刻画了公元前333年马其顿亚历山大大帝与波斯王大流士三世在小亚细亚伊苏斯城发生的著名战斗。图中可见亚历山大大帝指挥马其顿骑兵努力冲杀敌人的生动瞬间。这一具有纪念碑意义的画作原为希腊作品,后被罗马人复制。虽然这幅作品并非墓室壁画,而是墙壁的装饰画,但我们仍可以管窥希腊文明对罗马文明重大历史题材作品的影响。在战争中,罗马人征服了包括希腊人在内的其他民族,却又匍匐在外族的艺术下。著名学者罗素指出:

图14 庞贝古城出土的伊苏斯战役马赛克地板画(公元前1世纪,笔者摄)

布诺战争后,年轻的罗马人对希腊人怀着一种赞慕的心情。他们学习希腊语,他们模仿希腊的建筑,他们雇佣希腊的雕刻家。罗马有许多神也被等同为希腊的神。罗马人起源于特洛伊的说法就被创造出来了,以便与荷马的传说联系在一起。拉丁诗人采用希腊的韵律,拉丁的哲学家接受了希腊的理论。终于罗马在文化上成了希腊的寄生虫。(36)王晓朝:《罗马帝国文化转型论》,北京:社会科学文献出版社,2002年,第45页。

从庞贝古城出土的伊苏斯战役马赛克地板画可以看到,马其顿的国王成为罗马人的英雄,希腊人的史诗取代了罗马人的史诗,这与汉朝将“武王伐纣”作为民族史诗写入本民族的墓室壁画截然不同。

吴白庄汉墓的“武王伐纣”图像是汉民族“以史为鉴”历史观念的形象表达。自殷商有文字记载的甲骨之后,中华文明三千多年从未断绝。汉民族在发展中形成了世界上独一无二的“史官”制度。对历史的重视,激发着中国历史呈螺旋上升式的发展。汉代建立起中央集权的统一政体,掌握了历史“书写”的话语权。在对匈奴的战争中,汉人凝聚自身的民族认同,建构起了汉民族的精神。“武王伐纣”是中国上古时期的重要历史事件,“以史为鉴”的思想在灭商之后不久便出现,《诗经·大雅》称“殷鉴不远,在夏后之世”。(37)韩婴:《韩诗外传》卷五,朱英华整理,上海:上海书店出版社,2012年,第84页。基于《尚书》《礼记》等历史文献,这一事件被史家演绎为汉民族的史诗。不仅如此,三皇五帝、忠臣孝子、烈士贞女也成为汉民族精神特质的代表。在汉人眼中,商人好酒暴虐,亲近妇人,因失德而失天下;而周人成为替天行道的正义化身。与之类似的是,汉人拥有礼义廉耻,而胡人却不具备,这就形成了一种民族向心力。正如西汉贾谊《治安策》引管子所云:“礼义廉耻,是谓四维;四维不张,国乃灭亡。”(38)《汉书》,第2246页。相比之下,古罗马等环地中海国家,多为海洋与商业文明,注重经济掠夺与军事征服,往往每攻占一地,就要毁坏当地的文明成果。这与汉人重视“殷鉴”的传统亦完全不同。

(二)“耀武扬威”与“道德镜鉴”

图15 伊特鲁里亚彩绘石棺绘画(亚马逊人与希腊人的战争,前3世纪至前9世纪)图片来源:佛罗伦萨考古博物馆,笔者摄。

图16 波多拿乔石棺(公元2世纪)图片来源:罗马国家博物馆,笔者摄。

罗马帝国作为通过暴力征服建立起来的军事帝国,其艺术也经历了不同的阶段。古罗马战争题材壁画表现出日益强烈的帝国意识,虽与汉朝有异曲同工之妙,但也存在较大差异。汉朝将“武王伐纣”的历史故事视为“道德镜鉴”,而古罗马则将战争题材的艺术作品视为炫耀罗马君主和将领“武功”的记功柱。

在罗马文明的源头之一——伊特鲁里亚文明中,战争已成为墓葬艺术的重要题材。1869年,意大利塔尔奎尼亚托斯卡纳出土了一座彩绘石棺,具有典型的伊特鲁里亚风格,棺体四周刻画了亚马逊人与希腊人的战争。人物身穿铠甲,手持希腊式的兵器正在搏斗(图15)。这座石棺开辟了以高度写实的风格刻画战争场面的先河,其墓主人可能是伊特鲁里亚人的军事首领。

公元前1世纪,罗马征服埃及,最终成为地中海霸主。经过恺撒、奥古斯都等人的先后经营,罗马艺术也发生了转型,其“纪念碑”性日益突出。加林斯基在《奥古斯都时代的文化》中认为,巧妙运用文化进行思想宣传和形象工程建设是塑造奥古斯都权威重要的一环。“奥古斯都成功地把这些宣传融于当时的雕塑、建筑、绘画、诗歌当中,他被塑造成和平的守护者、共和国的化身、罗马的天命之子、众神与祖先的宠儿。……最终奥古斯都的权威已经超过了之前所有的罗马人”。(39)Crook. K. Galinsky,Augustan Culture:An Interpretive Introduction, Princeton:Princeton University Press,1996,p.388.翰斯泰德通过对奥古斯都肖像胸甲细节的研究,指出:“奥古斯都不仅是征服帕提亚的人,更是天地间征服东西世界的王者。”(40)N. Hannestad,Roman Art and Imperial Policy,Aarhus:University Press,1986,pp.53-55.常宁生也认为:“为了维持军人寡头统治,罗马贵族大肆鼓吹和炫耀个人的权威和荣誉,极力制造个人(军事首脑)崇拜,他们纷纷为自己制作雕像,从而推动了人物雕塑制作的发展。……希腊理想美的原则在这里被用来美化罗马帝王形象,把罗马帝王与神相提并论,以确立帝王的至高无上的地位。”(41)常宁生:《权力与荣耀——罗马帝国与中国汉代雕塑艺术比较》,西安:陕西人民美术出版社,2003年,第103-108页。

1931年,罗马波多拿乔区出土了一件罗马时期的精美石棺,以高浮雕的手法刻画了一场罗马军队击败并屠杀北方蛮族马可曼人的战斗场景(图16)。石棺雕刻极尽繁冗之能事,以希腊化的写实手法将全副武装的罗马人的胜利和蛮族的失败形成鲜明的对比,使其成为罗马时代最为精妙的墓葬艺术之一。塔西佗《编年史》生动刻画了这一战斗的场面:

日耳曼人战斗得和我们同样顽强;但是他们的战术和他们的武器却使他们处于不利的地位。他们的人数过多,这使得他们在一块有限的地方无法刺出或是拉回他们那巨大的投枪,在那里他们也不能运用他们那以迅猛见称的战术和灵活的身体,结果他们就只能站在固定的地位作战了。但另一方向,我们的士兵把盾牌紧紧贴在胸前,手里紧握着刀柄,却一直在砍杀着敌人高大的肢体和光着的脑袋,这样便在他们的敌人中间杀开了一条血路。(42)《塔西佗〈编年史〉》上册,王以铸、崔妙因译,北京:商务印书馆,1981年,第81-82页。

据研究,这类装饰有战斗场景的精美的大理石石棺,其灵感来自希腊神话中的战斗场景,出现在公元170年之后,目前已经发现了大约20例,主要在罗马皇帝马库斯·奥雷利乌斯(Marcus Aurelius)和塞普蒂米乌斯·塞维乌斯(Septimius Severus)统治时期。(43)译自博物馆铭牌,笔者摄并译。以此观之,其年代与吴白庄汉墓的时代几乎重合。在目前已发掘的古罗马墓室壁画中,我们更多见到的是人们的享乐生活。到了罗马后期,虽然出现了诸如“图拉真纪功柱”之类的刻画战争场面的杰出艺术作品,但随着基督教的传播,墓室壁画中的基督教内容不断增加,战争题材的作品则不可避免地走向式微。正如古罗马人的尚武精神逐渐消磨在奢侈的享乐之风中一样,描绘史诗般战斗场面的艺术作品也日益被享乐主义的主题所取代。总之,古罗马战争壁画是罗马在上升时期的个人英雄主义和军事征服带来的荣耀感在艺术上的投影,这与中国大一统思想下“商周易代”的历史发生和充满道德感的艺术再现有着本质的区别。

需要注意的是,战争图像在汉画和罗马壁画中均不是主流图像,而是一种具有特殊“纪念碑”性质的作品。“尽管汉代武帝与古罗马渥大维统治时期的官方哲学不同,但相似的是它们都提出了相似的‘尽忠君王’的官方道德观”。(44)吕占军:《公元前3世纪末-公元2世纪末汉代与古罗马道德语言观比较研究》,博士学位论文,华东师范大学,2012年,第74页。汉代墓室壁画中折射出的“天人合一”思想,即“天命”与“德行”的统一,彰显了“德”在汉朝国家统治与政权合法性建构中的重要作用。罗马皇帝虽然同样努力通过艺术营造“君权神授”,但在思想性上与汉朝迥异。罗马皇帝通过战争图像炫耀武力,记录战争胜利的瞬间;而汉画像中的“武王伐纣”故事,则彰显着汉朝对历史上商王无道失国的“道德镜鉴”反思。正如《白虎通义·封禅》所言,“以三皇禅于绎绎之山,明己成功而去,有德者居之,……天下太平,符瑞所以来至者,以为王者承统理调和阴阳,阴阳和,万物序,休气充塞,故符瑞并臻,皆应德而至”。(45)班固:《白虎通义》,吴人整理,上海:上海书店出版社,2012年,第305页。因此,吴白庄汉墓中的“武王伐纣”故事,不仅是汉民族在历史发展中形成的民族史诗,还代表了“德”所承载的天命正统的转移。吴白庄汉墓画像石表现的“天下观”,表明汉代秦与周代商有着一致的历史逻辑,这与罗马战争题材壁画重视在世帝王的个人英雄主义有着本质的区别。