山东省食用菌产业高质量发展对策初探

2022-11-28张化楠葛颜祥

张化楠 葛颜祥

(山东农业大学经济管理学院,山东泰安 271018)

食用菌产业集经济效益、社会效益和生态效益于一体,具有“不与人争粮、不与粮争地、不与地争肥、不与农争时”的特点,逐渐成为继粮、油、菜、果之后我国的第五大种植业[1]。2020 年全国食用菌总产量4 061.43万t,总产值3 465.65亿元,年总产量在300 万t 以上的省份已达5 个,已然成为我国农业产业结构调整的生力军和国家粮食安全的新抓手。山东省作为食用菌生产大省,产量、产值连续多年位居全国前列,在山东省各级政府的政策支持和引导下,食用菌产业实现了跨越式发展,成为山东省现代农业优势特色产业之一。但近几年,山东省食用菌产值和产能均有所下降,新品种选育、栽培模式、精深加工、品牌影响力和市场占有率等问题成为制约山东省食用菌产业高质量发展的主要障碍。因此,如何提高山东省食用菌产业竞争力,推动食用菌产业转型升级,促使山东省由食用菌生产大省向生产强省稳步迈进,成为当前山东省食用菌产业发展过程中亟须解决的现实问题。

1 山东省食用菌产业发展现状

1.1 食用菌产值产量

近年来,在家庭农场、农民专业合作社、专业大户等新型农业经营主体的带动下,山东省食用菌产业逐渐向产业化、规模化和现代化迈进,品种布局不断优化,优势区域逐渐集中,产业综合水平实现快速提升,在助推农业现代化、巩固脱贫攻坚成果和实现乡村振兴中发挥着越来越重要的作用。2020 年山东省食用菌产量332.53 万t,产值204.73亿元,产量超万吨的县(市、区)有32个,栽培食用菌40 余种,其中18 个品种产量过万吨,大宗菇类产量保持稳定增长,珍稀菇类快速发展。菌包、深加工食品的外销量快速上升,2020 年出口创汇19 459.5万美元,与2019年相比增长36.1%[2]。

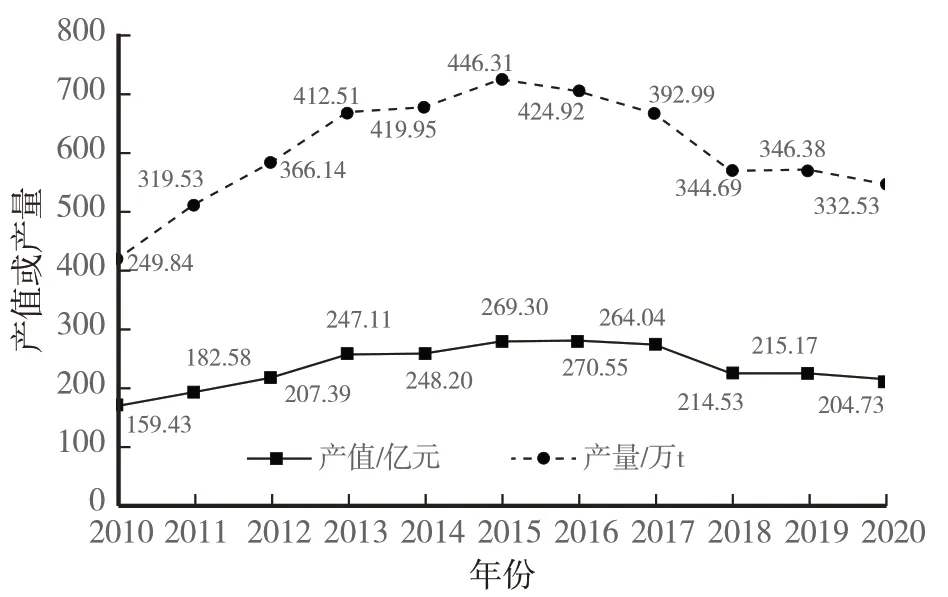

根据中国食用菌协会公布数据,2010年至2020年山东省食用菌产值、产量变化情况如图1所示。

图1 山东省食用菌产值、产量变化

山东省食用菌产值自2010 年至2016 年呈现快速增长,但自2017 年至今,全省产值及其占全国比重均呈现同步下降趋势,产值在全国占比从2016年的7.81%下降至2020 年的5.91%,在全国各省份产值排名从全国第一下降至全国第六,逐渐被河南省、云南省、河北省、福建省、四川省赶超;山东省食用菌产量在2015 年出现拐点,从2015 年446.31 万t下降至2020 年332.53 万t,产量在全国占比从10.99%下降至8.19%,从全国产量第一大省跌至全国第三,被河南省和福建省赶超。

1.2 品种结构与区域布局

近年来,山东省抓住“南菇北扩”和技术革新的新机遇,逐渐形成品种多元化、栽培立体化、生产周年化、布局区域化的良好态势。

在品种结构上,随着食用菌产业规模的不断扩张,山东省不断加大对新品种的培育力度,目前全省栽培食用菌品种已由2010 年的20 余种迅速增至40 余种,商业化栽培30 余种,长根菇、大球盖菇、羊肚菌等珍稀菇类生产实现零突破。

在栽培模式上,通过新技术的推广应用,山东省食用菌栽培模式逐渐从大棚平面栽培向菇房立体化栽培发展,在邹城市、梁山县、惠民县、莘县、鱼台县、定陶区等食用菌主产县区,形成了多种多样的复合高效立体菌类生产模式。诸如,智能化菇房立体栽培、温室大棚立体栽培、竹架大棚立体栽培、菌粮(菜)间作套种立体栽培、林下立体栽培、防空洞立体栽培。

在生产周期上,随着栽培模式渐趋多元化,在同一栽培设施内通过搭配栽培不同温型品种,实现周年化生产[3]。例如,“杏鲍菇+高温平菇”“香菇+灰树花”“真姬菇+高温平菇”等周年栽培模式,促进山东省食用菌产业的提质增效。

在区域布局上,基于各区县资源禀赋优势,按照“因地制宜、因势利导、突出特色”的基本思路,逐渐实现区域化布局、规模化生产和产业化经营[4]。部分食用菌生产基地被列入全国标准化生产示范基地。例如,鱼台县被授予“毛木耳之乡”,定陶区被评为“全国食用菌产业化建设示范县”,莘县被授予“全国食用菌行业十大主产基地县”,齐河县被评为“全国食用菌行业优秀基地县”等。传统大宗菇类得到快速发展,同时真姬菇、鸡腿菇、灵芝、秀珍菇、滑菇、长根菇、大球盖菇等珍稀菇类也发展较快,2019 年珍稀菇类年产量占全省食用菌总产量的13.40%。以市场为导向的全省食用菌产业结构的不断优化,既满足居民的不同消费需求,又能在很大程度上降低传统品种所面临的市场风险,有助于提升山东省食用菌产业的综合竞争力。

1.3 产业组织模式

目前,山东省食用菌工厂化生产企业已由2005年的10家发展到2020年的100家,数量占全国食用菌工厂化生产企业的25%左右,食用菌年产量约占全国工厂化菌品的20%,其中有59 家企业注册资本在1 000万以上。尽管自2016年山东省食用菌工厂化生产企业呈逐年减少趋势,但随着全国食用菌工厂化生产企业数量大幅下降,其食用菌工厂化生产企业在全国占比一直处于逐年上升趋势。其中,山东康瑞食用菌科技有限公司、山东七河生物科技股份有限公司、山东农发菌业集团有限公司、高密市惠德农产品有限公司等在全省食用菌产业发展中占据重要地位,成为带动全省食用菌工厂化生产的重点龙头企业。自动化、智能化技术应用成为山东省食用菌工厂化生产企业的新亮点,例如山东雪榕生物科技有限公司的流水线自动化生产,山东农发菌业集团有限公司的智慧工厂和大数据平台。

在政府政策扶持和引领下,山东省16个地级市不断创新食用菌产业发展模式,以龙头企业为主导,以工厂化生产为重点,以农民专业合作社为主体,构建“政府引导+村委组织+农户种植”“公司+合作社+农户”“合作社+基地+农户”“龙头企业+产业园区+合作社+农户”等新型经营模式,并深入开展现代化食用菌产业园区建设,逐渐形成“产、供、销”一条龙产业链、一二三产业融合发展的食用菌产业体系。

2 山东省食用菌产业竞争力分析

在激烈的市场竞争中,良好的竞争优势是促进山东省食用菌产业高质量发展的重要保障。笔者运用哈佛大学迈克尔·波特教授所提出的用来分析某区域特定产业竞争力的钻石模型[5],从生产要素、需求条件、相关及支持性产业、品牌营销、政府支持和发展机遇等方面对山东省食用菌产业竞争力进行定性分析,以明确山东省食用菌产业发展的优势及短板。

2.1 生产要素

山东省属暖温带季风气候,降水集中,雨热同季,光照资源充足,年均光照2 290~2 890 h,山地丘陵为骨架、平原盆地交错环列的地貌为食用菌的栽培生长提供适宜的温度、湿度和光照。山东省地处东部沿海、黄河下游,北接京津冀、南联长三角、东与日韩隔海相望,位于“一带一路”十字交汇处,优越的区位优势和四通八达的交通运输网络为食用菌市场的扩张提供了有利条件。同时,山东省作为农业生产大省、强省,用于食用菌栽培的玉米芯、麦秸、棉籽壳、杂木屑等农林废弃物资源丰富,农村劳动力资源富余,优越的物质资源和充足的劳动力为山东省食用菌产业发展提供了强有力的基础保障[6]。

2.2 需求条件

市场需求是产业发展的内生动力。随着联合国粮农组织“一荤一素一菇”口号的提出和城乡居民收入支出结构的不断优化,居民的健康饮食理念逐渐增强,食用菌的营养价值和保健功效逐渐被社会大众所认可[7]。现有研究已充分证实食用菌是极好的蛋白质来源,脂肪含量低,不含胆固醇,蛋白质含量达19%~42%,与牛肉、猪肉等畜禽产品相当,在各类加工食品中添加食用菌,有助于提升产品的营养质量。同时,食用菌可用于多个生产领域,比如,食用菌来源的过氧化物酶、氨基酸酶可用于化学工业领域的废水处理;平菇蛋白质可作为香肠配料,灵芝、灰树花等可用于食品加工领域的豆奶和葡萄的发酵;金针菇免疫调节蛋白可用于医药领域的抗炎功效的药品制作等[8]。因此,食用菌越来越受到消费者的喜爱,作为食用菌生产大省山东省,将有广阔的市场和发展空间。

2.3 相关及支持性产业

生产原料。2019 年山东省食用菌生产总计投料543.9万t,消耗农业废弃物达296.1万t,占投料总量的55.3%,其中,作物秸秆(麦秸、花生秧、玉米秸等)149.4万t,农产品加工下脚料(玉米芯、棉花壳、麸皮等)78.1 万t,木屑(果树、杨树、桑树等)68.6 万t。食用菌生产全年共产菌渣233.8 万t,主要用于有机肥、菌渣饲料、养殖垫料、栽培基质等。丰富的食用菌生产原料及菌渣资源的充分循环利用,为促进山东省食用菌产业的绿色可持续发展提供物质保障。

冷链物流。冷链物流水平是食用菌品质和价值的基础保障。山东省通过搭建冷链物流公共信息服务平台,充分发挥产品交易商贸、低温冷藏保鲜、配送分拣、电子商务、仓储运输等功能,实现山东省食用菌冷链资源的在线化、可视化和透明化,有效保障了物流运输过程中食用菌产品的质量。

技术支持。自2013 年山东省成立省食用菌产业技术体系,并依托省内高校和各地市农科院,通过产学研深度融合,强化科学技术对食用菌产业的技术支撑,不断提升自主创新能力和科技创新成果的转化率,具有自主知识产权的科技创新成果不断涌现。例如,山东省济宁市菌乐乐农业科技有限公司与山东省农业科学院合作,打造现代高效农业科技产业园;山东省兰陵县对接山东省食用菌产业技术体系,开展“蔬菜秸秆复合基质栽培平菇技术试验”“菜菌轮作土壤改良技术试验”等。新品种、新技术、新模式的试验、示范和推广,降低菇农的栽培风险和生产成本,促进食用菌产业的提质增效。但目前在食用菌高产优质高抗新品种选育技术、数字化栽培技术、精细深加工技术及机械化装备技术等方面有待于进一步创新提升。

2.4 品牌营销

品牌是市场认可度的标志,也是市场竞争中最基础的部分[9]。近年来,山东省不断加大食用菌产业的品牌建设,出现诸如“莘县蘑菇”“邹城双孢蘑菇”“福禾缘杏鲍菇”“鱼台毛木耳”“冠县灵芝”“惠民香菇”“平阴土洞鸡腿菇”“山东黄河故道桑黄”等区域品牌。但目前山东省具有较高市场知名度及影响力的食用菌品牌依然屈指可数,在现有的食用菌工厂化生产企业中,获得绿色食品标志的企业不足10%。部分企业仅在当地市场具有一定知名度,较难形成规模效应,难以通过品牌效应提升食用菌产业附加值,从而影响山东省食用菌产品在国内外的市场占有率。

2019年山东省食用菌出口总创汇达14 301.1万美元,其中食用菌鲜品、干品、初级加工品等出口量达28 907.8 t,出口创汇7 506.8 万美元;菌(包)棒出口量达7 045 万(包)棒,创汇6 684 万美元。由出口类别占比可知,食用菌鲜品、初级加工品的占比较大,食用菌精深加工、高附加值产品占比较小,出口食用菌产品附加值较低,与河南省、福建省等食用菌生产大省相比具有较大差距。山东省菌种质量良莠不齐,大部分菌包生产企业的一级、二级菌种依赖外省或从国外进口,菌种生产规模无法满足当前山东省食用菌生产发展的需求,缺少具有自主知识产权且能在实际生产中大规模应用的食用菌新品种。同时,农产品出口贸易壁垒及新冠疫情对食用菌企业经营带来严重冲击,削弱了山东省食用菌产业的市场竞争力。

2.5 政府支持

近年来,山东省各级政府坚持把推动食用菌产业转型升级与提质增效作为实现农业现代化和乡村振兴的重要抓手,不断加大对食用菌产业的政策支持、财政补贴、技术指导、项目扶持。一是强化产业规划,引领产业发展。2020 年山东省农业农村厅编制《山东省食用菌产业“十四五”(2020—2025)发展规划》,对“十四五”期间山东省食用菌产业的发展方向、目标及重点任务作出明确规划;2020年9月山东省农业农村厅等部门联合印发《山东省种质资源保护与利用中长期规划》(2020—2035 年),提出继续加大对食用菌产业的政策支持力度;二是加大农机补贴,助推产业现代化。山东省不断完善农机购置补贴政策,加大对食用菌生产的农机购置补贴力度,提升食用菌生产的机械化水平;三是加大科技支撑,促进产业提质增效。近几年,山东省累计遴选发布食用菌省级农业主推技术21项,制定省级地方标准40 余项,发布农业技术规程113 项,有效推动山东省食用菌产业的标准化生产水平。同时,通过开展多种形式的行业人员技术培训,提升从业人员的技术水平;四是加强项目扶持,推动产业转型升级。山东省将食用菌产业列入省高效特色农业平台项目扶持产业,依托龙头企业、农民专业合作社等新型农业经营主体,加大对菌种、菌包(料)生产基地和现代标准化生产基地的建设,促进全省食用菌产业的园区化、现代化和专业化。

2.6 发展机遇

2020 年,习近平总书记提出“小木耳大产业”,充分肯定了食用菌产业在脱贫攻坚中的重要作用。食用菌作为推动乡村振兴的“新兴产业”和新的经济“增长点”,在巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接中发挥越来越重要的作用。伴随城乡居民餐饮理念及消费结构的不断优化,食用菌精深加工产品需求量不断提升,将成为拉动食用菌产业持续发展的重要动力。近年来,山东省各级政府不断加强对食用菌产业的政策保障和资金支持,有效推动了山东省食用菌产业由扶贫产业向优势产业再向富民产业的转型升级。

3 促进山东省食用菌产业高质量发展的对策

3.1 加大政策扶持力度

应进一步加大对食用菌产业的政策扶持、财政补贴、人才培养等方面的扶持力度,促进山东省食用菌产业转型升级。

一是完善奖补优惠政策。大力支持食用菌产业基地参与创建国家级/省级现代农业产业园、食用菌产业强县(镇)等;加大对成长潜力大、带动能力强的食用菌龙头企业、家庭农场、专业合作社等新型经营主体的财政补贴、税收优惠力度,提升食用菌生产的规模化和集约化水平;强化覆盖食用菌产前、产中、产后全过程的农业生产性服务体系,提升食用菌生产的专业化分工水平,鼓励“合作社+产业园区+菇农+龙头企业”经营模式,促进食用菌价值链的纵向延伸和横向协作;进一步完善农机购置补贴政策,扩大对食用菌生产设施的购置补贴范围,提高补贴额度;充分落实对新技术、新品种等自主研发创新成果的财政激励政策。

二是加强人才培养体系建设。以市场为导向,推进省食用菌产业技术体系、基层农机推广体系与食用菌生产经营体系的有效衔接,加快新品种、新技术、新成果的转化率和普及率。加大对基层农技推广体系建设的财政支持力度,在山东省食用菌生产优势县,建立综合技术指导与培训基地,积极开展形式多样、灵活高效的科技示范、技术培训、现场指导等,切实提高食用菌一线从业人员的专业技术水平和经营管理水平。

3.2 提升菌种研发水平

食用菌既是劳动密集型产业又是技术密集型产业。为实现山东省食用菌产业的高质量发展,菌种研发创新则是引领食用菌产业发展的第一动力[10]。因此,应加强食用菌种业建设,提高优质菌种培育水平,加快食用菌菌种优质化、标准化生产。搭建省食用菌产业技术体系与优势菌种企业相联合的育种创新平台,开展优质菌种选育和繁育合作攻关。通过食用菌新品种选育、野生优良种质驯化等方面的不断创新,力争在专有型、功能型新品种方面实现重要突破,逐步摆脱部分品种依赖进口的现状。积极推进食用菌新品种登记管理工作,完善菌企种源维护、质量检测、稳定保藏技术体系,为种业高质量发展保驾护航,提升山东省食用菌生产用种的自给水平。

同时,加大食用菌高产高效栽培技术示范推广,重点研发食用菌产品质量安全、病虫害绿色防治等关键生产技术,打造食用菌生态循环经济模式,构建“秸秆+基料+菌菇+有机肥”的现代农业循环模式,促进农林废弃物资源的高效循环利用,创新轻简化、数字化、周年化、立体化的栽培模式,完善山东省食用菌产业标准化栽培技术体系。

3.3 提高食用菌精深加工水平

目前,深加工短板已成为制约山东省食用菌产业发展的主要瓶颈,因此应着力加强食用菌精深加工水平。

一方面,积极引导食用菌加工企业与山东省内高校、省农科院、省食用菌产业技术体系开展长期战略合作,健全农科教、产学研相结合的精深加工研发体系,突破食用菌精深加工的技术壁垒,建立从基础研究、产品研发到市场推广的完整产业链。基于消费者需求异质性特征,开发精品、保健、即食、套餐等多元化新产品,深化食用菌产品的组合广度和深度,提升产品附加值,提高产业效益。

另一方面,联合开展初加工产品产后减损、高效发酵、菇根等副产品综合利用等关键加工技术的科研攻关,加强山东省在食用菌产业领域自主知识产权的能力建设。通过建立健全具有地方特色和自主知识产权的食用菌精深加工体系,服务于食用菌栽培企业和产品加工企业,提升山东省食用菌精深加工在国内的领先地位。积极与国际市场接轨,推动食用菌消费国际化,增加出口,推动山东省食用菌加工企业的高质量发展。

3.4 提升市场营销竞争力

针对目前山东省食用菌市场占有率较低的问题,应将品牌建设置于食用菌产业发展的战略高度,深入实施商标品牌战略,在品牌价值、品牌形象、品牌宣传等方面持续发力,强力推进企业强势品牌、地理标志品牌建设,推动食用菌产业向绿色化、特色化、品牌化方向发展。企业强势品牌的打造,一方面应注重食用菌产品质量和服务质量,另一方面还应培育企业的社会责任意识,充分发挥企业在防止返贫、乡村振兴中的作用[10]。现有的金乡县、鱼台县、莘县、齐河县、平阴县等特色食用菌生产基地,应充分发挥区域特色优势和比较优势,加强地理标志品牌建设,将分散菇农组织起来,统一生产、加工的流程和标准,并采用统一标识包装和销售,提升在国内外市场的品牌影响力和市场竞争力。

为充分发挥山东省食用菌品牌效应,在加强产品监控和品牌管理的同时,还应构建现代化营销体系,建立多渠道、多方式、多元化的食用菌销售网络。积极推广农超对接、订单农业、快闪集市等产销模式,借助互联网等现代化营销手段,搭建“线上线下”电商平台,合理设立售卖网点及专区,推广自媒体直播带货等新型销售方式,激发流通活力,打通食用菌产品销售的“最后一公里”。同时,充分发挥舆论在食用菌产业发展中的作用,通过互联网、新闻报道、报刊等宣传媒介,增加食用菌营养保健、菌系菜谱、餐饮文化等板块栏目。鼓励通过举办文化宣讲、产品展会、餐饮大赛等活动,让更多人们认识并喜食食用菌,推动食用菌餐饮和消费市场的发展。