日本“印太战略”的演变逻辑

2022-11-28孙西辉金灿荣

孙西辉,金灿荣

(1.中国社会科学院 亚太与全球战略研究院,北京 100007;2.中国社会科学院大学 国际政治经济学院,北京 102401;3.中国人民大学 国际关系学院,北京 100872)

日本不仅最早明确提出“印太战略”,而且积极地将“印太”概念和“印太战略”理念推销给特朗普政府。在推动美国接受“印太战略”的同时,日本不断完善和调整本国的“印太战略”,使之呈现出较为明显的阶段性,包括“印太”战略构想阶段、“印太战略”阶段和“印太构想”阶段等。这些阶段体现了近年来日本亚太地区战略的发展演变过程,是日本决策层在不同阶段对日本所处的国际体系中的地位及内外环境认知的结果。学术界对日本的“印太战略”给予了较多关注,也发表了一系列相关研究成果,涉及其原因、影响和前景等内容。然而,相关研究没有着眼日本“印太战略”发展演变的全过程及探讨其内在逻辑。本文遵循新古典现实主义(1)关于新古典现实主义的发展与理论进展,参见孙西辉:《大国脆弱性与风险平衡:印度军事干涉的逻辑》,《当代亚太》2018年第5期。的研究路径,在既有研究的基础上确立本文的相关理论硬核和分析框架,据此分析日本制定和调整“印太战略”的逻辑。

一、既有研究述评

学术界目前尚未见到专门而完整地探讨日本“印太战略”演变逻辑的研究。与该战略某个环节的逻辑相关的研究主要包括:

第一,关于日本“印太战略”的动因。一是内外因视角。多数学者认为日本出台“印太战略”的原因是日本国内外因素共同作用的结果,但对具体的内因与外因的解释有所不同。学者涉及的外因涵盖中国崛起、中美实力对比变化、国际格局变动、日美战略意图与呼应、美国亚太同盟体系的调整等,内因包括日本的大国地位诉求、日本官邸决策机制强化、日本长期的战略目标、日本右翼势力推动等。(2)葛建华:《试析日本的“印太战略”》,《日本学刊》2018年第1期;张耀之:《日本的印太战略理念与政策实践》,《日本问题研究》2018年第2期;王竞超:《日本印太战略的兴起与制约因素》,《世界经济与政治论坛》2018年第4期;高兰:《多边安全合作视野下日本“印太战略”的内涵、动因与影响》,《日本问题研究》2018年第4期。二是实力对比视角。有学者认为,由于中日实力差距扩大,日本无法平衡中国影响力,这是日本出台“印太战略”的原因。(3)郑义炜:《日本“印太战略”评析——战略不利地位的恐惧与对华遏制偏执》,《世界经济与政治论坛》2018年第6期。三是历史逻辑视角。有学者认为,日本近代以来急于参与大国权势博弈,长期觊觎印太地区,在国家路线选择中重构地缘政治视野,基于大国愿景调整对外政策。(4)宋德星、黄钊:《日本“印太”战略的生成机理及其战略效能探析》,《世界经济与政治》2019年第11期。

第二,关于日本“印太战略”的目标。一是遏制中国视角。不少学者认为,日本“印太战略”的目标是构建遏制中国的体系,应对中国在印太地区的活动,牵制或制衡中国的地区影响力。(5)В.О.基斯塔诺夫:《日本“印太战略”:构建、核心与延伸》,杨俊东编译,《东北亚学刊》2018年第4期;「中国一帯一路構想の狙いと 日本の採るべき国家戦略の提言」,平和政策研究所,No.13,2018年3月20日;貴家勝宏:「中国の一帯一路と日米のインド太平洋戦略 ― 中国の台頭と国際経済秩序の変容」,東海大学教養学部紀要,第48輯(2017);岡田充:「対中同盟」の再構築狙う新戦略日米一体の「インド太平洋戦略」,国際アジア共同体学会,第105号,2019年8月18日;廉德瑰:《海洋政治视角下的日本印太战略分析》,《人民论坛·学术前沿》2018年第15期;朱清秀:《日本的“印太”战略能否成功?》,《东北亚论坛》2016年第3期;郑义炜:《日本“印太战略”评析——战略不利地位的恐惧与对华遏制偏执》,《世界经济与政治论坛》2018年第6期。二是公共产品视角。有学者认为,日本“印太构想”是提供公共产品的手段,目标是强化基于规则的国际秩序。(6)卢昊:《日本外交与“印太构想”——基于国际公共产品角度的评析》,《日本学刊》2019年第6期。三是多元目标视角。有学者认为,日本“印太战略”的目标是多元化的,如促进区域繁荣、推动贸易和基础设施投资、加强安全合作、遏制中国、扩大日本影响力、确保日本能源安全、主导地区规则与秩序、对冲美国的不确定性、构建印太秩序、保障海上航道、追求大国地位、获取经济利益等。(7)吴怀中:《安倍政府印太战略及中国的应对》,《现代国际关系》2018年第1期;张耀之:《日本的印太战略理念与政策实践》,《日本问题研究》2018年第2期;相澤輝昭:「外務省 HP から読み解く「自由で開かれたインド太平洋戦略(FOIP)」の理念と実践」,笹川平和財団海洋政策研究所,2018年4月23日;山本吉宣「インド太平洋と海のシルクロード - 政策シンボルの競争と国際秩序の形成」,PHP特別リポート、2016年5月18日;David Scott. “The Geoeconomics and Geopolitics of Japan’s ‘Indo-Pacific’ Strategy.” Journal of Asian Security and International Affairs. 6(2), 2019:136-161; Koga Kei. “Japan’s ‘Free and Open Indo-Pacific’ Strategy: Tokyo’s Tactical Hedging and the Implications for ASEAN.” Contemporary Southeast Asia. 41(2), 2019: 286-313; Koga Kei. “Japan’s ‘Indo-Pacific’ question: countering China or shaping a new regional order?” International Affairs. 96(1), 2020:49-73;Masahiro Matsumura. “A Realist Approach to Japan’s Free and Open Indo-Pacific Strategy vs. China’s Belt and Road Initiative: A Propaganda Rivalry.” International Journal of China Studies. 10(2), 2019:131-156.

第三,关于日本“印太战略”的实施。一是价值观外交视角。一些学者从价值观外交的角度总结日本实施“印太战略”的路径,如民主安全菱形、海洋民主国家联盟、四国同盟、四国海洋安全合作等。(8)葛建华:《试析日本的“印太战略”》,《日本学刊》2018年第1期;王竞超:《日本印太战略的兴起与制约因素》,《世界经济与政治论坛》2018年第4期。二是地缘政治视角。有些学者着眼于印太地区的地缘因素进行解释,如构建海洋国家联盟,构建区域安全框架和经济网络,实施区域互联互通,积极和平主义等。(9)宋德星、黄钊:《日本“印太”战略的生成机理及其战略效能探析》,《世界经济与政治》2019第11期; Nori Katagiri. “Shinzo Abe’s Indo-Pacific Strategy: Japan’s Recent Achievement and Future Direction.”Asian Security. May 16,2019, https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14799855.2019.1607304?scroll=top&needAccess=true; Shahana Thankachan. “Japan’s ‘Free and Open Indo-Pacific Strategy’: Reality before the Rhetoric?” Journal of the National Maritime Foundation of India.13(2), 2017:84-91.三是日美关系视角。有学者侧重日美战略关系,认为在日本“印太战略”的构想阶段是“日主美从”,在实施阶段是“美主日从”。(10)高兰:《印太战略的走向及其对美日同盟的影响——双重模糊、双重确保与双重牵制战略的形成与发展》,《人民论坛·学术前沿》2018年第15期。四是综合实施视角。有学者从多个方面总结日本“印太战略”的实施,包括日印战略对接、引美入“群”、补齐日本短板、对外宣传推介“印太战略”理念、巩固西南方向安全、介入南海问题、加强日美同盟等。(11)吴怀中:《安倍政府印太战略及中国的应对》,《现代国际关系》2018年第1期;朱清秀:《日本的“印太”战略能否成功?》,《东北亚论坛》2016年第3期。

不难看出,现有文献对日本“印太战略”各环节的逻辑做了较为全面的研究,这对于我们进一步理解和把握日本的“印太战略”具有重要意义。然而,既有研究也存在一些不足之处。例如,尽管有学者在梳理日本“印太战略”形成的过程中提到了“印太战略”和“印太构想”,但是并未专门研究这一变化的内在逻辑,也没有区分日本出台和实施“印太战略”的原因和目标。本文试图在这方面有所改进。

二、研究思路

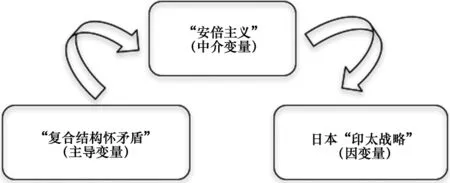

本文聚焦安倍政府“印太战略”的演变逻辑,尝试规范的学理性研究,而非传统的描述性或总结式研究。对于社会科学理论而言,解释原因是最重要的功能和任务,而科学化的理论研究要求有相应的理论硬核和辅助假设,前者指作为核心概念的主要变量和作为主要因果关系的主逻辑,后者指为证实理论硬核而进行的推理或推论。(12)宋伟:《国际关系理论——从政治思想到社会科学》,上海教育出版社,2011年版,第22-25页。就日本“印太战略”出台与演变的原因而言,基于新古典现实主义理论,本文认为体系层次和国家层次的因素对安倍政府的“印太战略”共同产生作用,其中“复合结构性矛盾”(compound structural tensions)是主导变量,“安倍主义”(Abe doctrine)(13)国内也有学者使用“安倍路线”的表述。例如吴怀中:《“安倍路线”下的日本与中日关系——兼论构建中日新型国家关系》,《日本学刊》2016年第3期;陈潇、时殷弘:《安倍路线与中日关系》,《现代国际关系》2007年第7期;张勇:《摆脱战败:日本外交战略转型的国内政治根源》,社会科学文献出版社,2020年版,第16、143页。是中介变量,日本的“印太战略”是因变量,它们及其逻辑关系构成本文的分析框架(见图1)。

图1 本文的分析框架资料来源:作者自制。

第一,主导变量。中日美之间的“复合结构性矛盾”是体系层面的因素,也是安倍政府制定和调整“印太战略”的主导变量。根据新古典现实主义理论,一个国家对外政策的范围和目标的决定因素是它在国际体系中的地位、尤其是其物质力量。(14)Gideon Rose. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy.”World Politics. 51(1),1998 :144-177.本文认为,国际体系因素的决定作用更突出地体现在大国的对外政策或战略中。与小国或弱国不同的是,大国通常不会将生存作为最优先考虑的国家利益,因为大国意味着有较强的国家实力,有能力保障国家的生存,反而会主动谋求较高的国际地位和较大的国际影响力,这与国际体系中大国间的力量对比状况密切相关。日本是第一个实现工业化并跻身发达国家行列的亚洲国家,近代以来一直是军事和经济强国,现在依然是不可忽视的经济大国。实力地位和大国抱负意味着日本的对外战略取决于国际体系因素,尤其是国际体系层面的“结构性矛盾”。学术界对“结构性矛盾”的理解大致可分为两类:一是基于结构现实主义理论中国际体系结构的视角,强调大国的实力对比或国际地位变化导致的大国间的矛盾(15)阎学通:《未来10年:中国安全环境的变化趋势——台湾问题、中美结构性矛盾和经济全球化的负作用将成为中国战略安全主要威胁》,《国际展望》2000年第19期;阎学通:《实力地位决定大国关系 中日之间属于结构性矛盾》,《环球时报》2005年10月19日;阎学通:《中印结构性矛盾难解 2020年前台海无战事》,《环球时报》2017年12月27日;唐永胜:《中美关系的结构性矛盾及其化解》,《现代国际关系》2007年第6期;漆海霞、徐进:《试析中美建交后美国对台军售——结构性矛盾和政党影响》,《国际政治科学》2012年第1期。;二是基于解决矛盾难度的视角,强调矛盾的长期性、根本性和严重性。(16)袁鹏:《结构性矛盾与战略性焦虑——中美关系的重大风险及其破解之道》,《复旦国际评论》2012年第6期;夏立平:《论中美共同利益与结构性矛盾》,《太平洋学报》2003年第2期;方秀玉、刘成杰:《韩日关系的结构性矛盾及其化解——以卢武铉政府时期韩日关系为个案分析》,《韩国研究论丛》2009年第1辑。本文采用第一种研究视角理解“结构性矛盾”。

从理论的角度看,“结构性矛盾”是国际政治理论中的一个术语,源于肯尼思·沃尔兹(Kenneth N. Waltz)的结构现实主义理论。沃尔兹根据界定国内政治结构的三个原则考察了国际政治结构的界定方式,认为系统的排列原则、单元的功能和单元间能力的分配中的任何一个因素发生变化都会引起结构变化。关于排列原则,沃尔兹认为国际体系是分权的和无政府的,各组成部分是平等的关系,国际体系无政府的排列原则不同于国内体系的等级制排列原则。(17)肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海人民出版社,2008年,第94页。国际社会的无政府状态是西方现实主义理论一致认可的假定前提,国际体系的无政府特性在可预见的未来都看不到变化的可能性,因而这一排列原则可视为一个常量。关于单元的功能,“作为国际政治系统单元的国家并不因功能的差异而有所不同。无政府状态要求系统单元间是一种同等关系,这意味着功能的同一性”(18)肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,第99页。。也就是说,“对于处于无政府状态的系统,这一标准不具意义,因为该系统是由同类单元构成的”(19)肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,第106页。。关于单元间能力分配,“在无政府秩序下,单元主要依据其实现类似任务的能力大小来加以区分。……国家根据权力大小而占据不同的位置”(20)肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,第103页。。因此,“能力分配的变化就是系统的变化”(21)肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,第106页。。沃尔兹还指出:“国家不是,也从来不是惟一的国际行为体。但是结构是根据系统的主要行为体,而非活跃于其中的所有行为体加以定义的。”(22)肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,第99页。“只有非国家行为体发展到足以与大国(而非仅仅是一些小国)相匹敌,甚至超越大国的时候,我们才需要一个否认国家中心作用的理论。”(23)肯尼斯·沃尔兹:《国际政治理论》,信强译,第101页。可见,国际体系中的主要行为体是大国,大国能力的变化影响国际体系结构。本文认为,国家能力取决于国家权势,即一国的权(authority)、势(influence)和力(strength),在国际关系中体现为其国际地位(international status)、国际影响力(international influence)和国家实力(national strength)。(24)吕虹、孙西辉:《国际经济秩序变迁的理论与现实——基于结构化概念的分析》,《太平洋学报》2019年第9期。就此而言,国家间尤其是大国间实力或影响力对比的变化,意味着它们在国际体系中的地位变化,使得国际体系结构随之变动,同时也可能导致相关国家的战略利益发生变化,进而产生大国间的“结构性矛盾”。(25)吕虹、孙西辉:《“结构性矛盾”与“特朗普主义”——特朗普政府“印太战略”的双重动因》,《世界经济与政治论坛》2018年第6期。

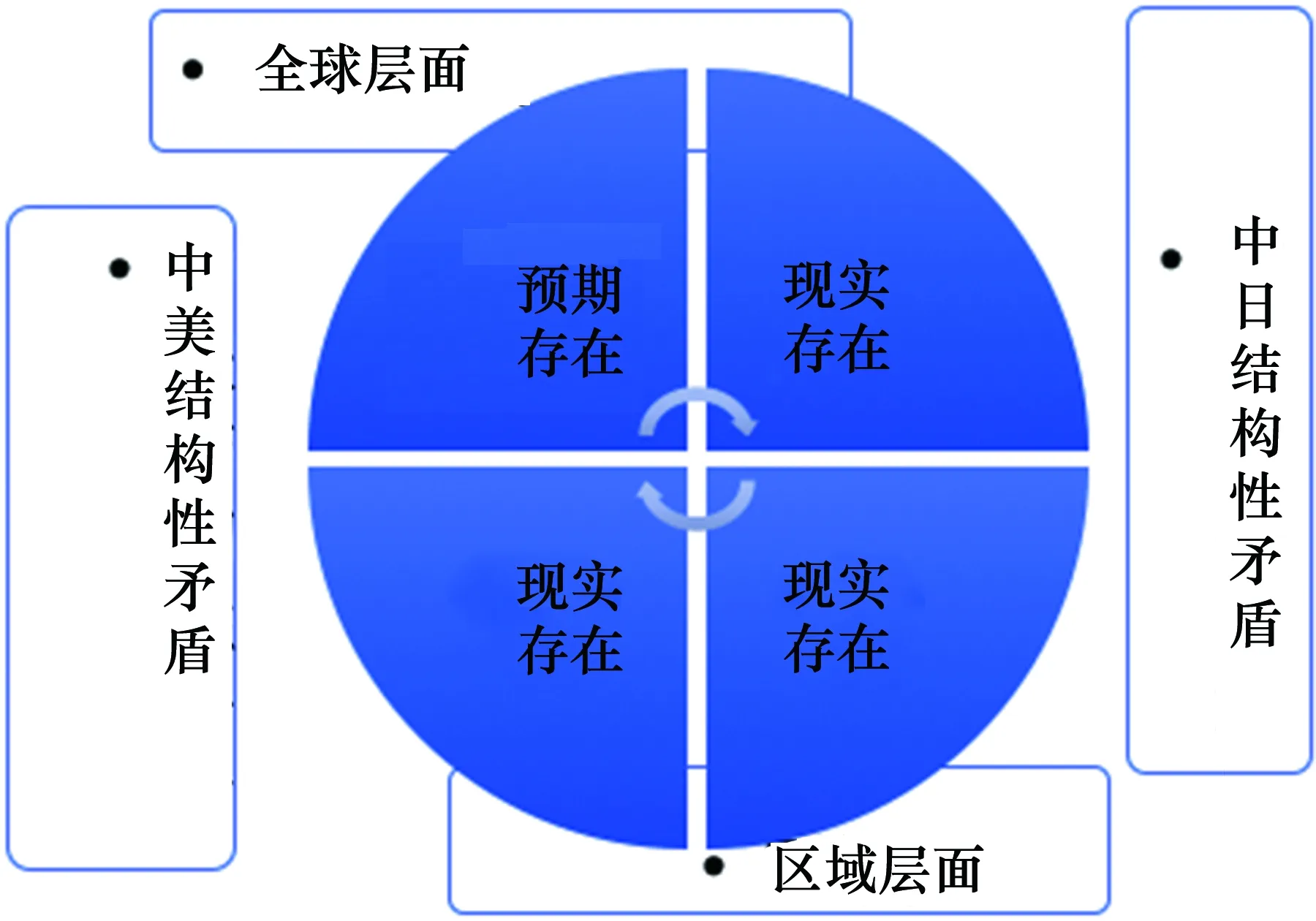

图2 中日美关系中的“复合结构性矛盾”资料来源:作者自制。

在现实层面,由于二战及之后的历史原因,日本并非一个“正常国家”(26)有时也被译为“普通国家”,这一概念参见小泽一郎:《日本改造计划》,冯正虎等译,上海远东出版社,1995年版,第65~67页。。政治和军事上的限制及日美同盟关系使日本对美国具有极强的依赖性,日本在衡量中日实力对比时并非仅比较两国的力量,而是将日美同盟考虑在内。因此,分析日本的涉华政策或战略时,不仅要考虑中日力量对比变化,而且要考虑中美力量对比变化。在中日之间,由于两国的经济实力和影响力对比在2010年发生逆转,军事力量和综合国力对比也随之逐渐发生变化,两国在亚太地区和全球层面均存在现实的“结构性矛盾”;在中美之间,尽管中国的经济实力尚未超越美国,但是中国正在快速缩小与美国的实力差距,以目前的发展趋势看很可能在不远的将来实现超越,两国在亚太地区存在现实的“结构性矛盾”,在全球层面存在预期的“结构性矛盾”。实际上,亚太地区已经形成了中美两极格局(27)阎学通:《亚太已形成中美两极格局》,《国际先驱导报》2015年2月5日。并出现中美“双领导化”趋势(28)孙西辉、吕虹:《亚太“双领导”与中美自贸区战略博弈》,《现代国际关系》2017年第3期。,全球层面出现中美“两极化”趋势(29)阎学通:《中美两极化趋势与国际体系研究的思考》,中国社会科学网,http://ex.cssn.cn/gjgxx/201808/t20180801_4522380.shtml,2018-08-01.。可见,中日之间、中美之间各自在全球层面和地区层面存在“结构性矛盾”,包括中日现实的全球“结构性矛盾”、中日现实的地区“结构性矛盾”、中美预期的全球“结构性矛盾”和中美现实的地区“结构性矛盾”(30)全球层面的“结构性矛盾”指相关大国基于实力尤其是经济实力对比逆转和在全球性国际体系中的地位的变化导致的矛盾,这与相关国家是否是完整的全球性大国没有必然联系。中日实力对比已经发生逆转,两国在全球国际体系中的地位也发生明显变化,因而中日存在现实中的全球“结构性矛盾”;中美实力对比尚未发生逆转,但以目前的发展趋势看这种情况很可能会发生,两国存在预期的全球“结构性矛盾”。。中日、中美各自在全球与地区层面的“结构性矛盾”与复杂的中日美三边关系密切相关且相互影响,因而需要将全球与地区层面同时存在的这两组“结构性矛盾”视为一个综合体,本文称之为中日美之间的“复合结构性矛盾”(见图2)。由于历史与现实原因,中日美三国在互动中形成了当前中日竞合、中美竞争和日美同盟的战略关系,日本制定和调整对外政策不得不着眼于中日美之间的力量对比和现实关系状况,而非仅仅考虑中日、中美或日美的两国实力对比和双边关系状况。这体现了中日美“复合结构性矛盾”与中日或中美“结构性矛盾”的差异,也意味着“复合结构性矛盾”是日本制定和调整“印太战略”的主导变量。

第二,中介变量。“安倍主义”是国家层面的因素,也是日本出台“印太战略”的中介变量。新古典现实主义认为,尽管体系因素对一国的对外政策起决定作用,但是体系压力必须通过单元(国家)层次这一中介变量进行转化。(31)Gideon Rose. “Neoclassical Realism and Theories of Foreign Policy.”World Politics, 51(1), 1998:144-177.众所周知,国家层面的因素是多元的,但决策层的作用至关重要,因为决策层不仅直接决定国家的对外政策或战略,而且可以有效地将体系层面的因素投射到决策过程中。对于日本制定和调整“印太战略”而言,以安倍为首的决策层有一个突出的特点,即“安倍主义”。学术界对“安倍主义”的理解不完全相同,但是。大多将“安倍主义”视为日本的一种国家战略或外交指导方针。(32)Christopher W.Hughes. Japan’s Foreign and Security Policy Under the“Abe Doctrine”: New Dynamismor New Dead End.Basingstoke,Hampshire:Palgrave Macmillan,2015:2-23;HugoDobson.“Is Japan Really Back?The‘Abe Doctrine’and Global Governance.”Journal of Contemporary Asia.47(2),2017:199-224;Michael Auslin. “Japan’s New Realism.”Foreign Affairs. 115(5): 2016:95; 陈洪桥:《安倍主义与日本全球治理战略的调整》,《社会科学》2018年第2期;李永强、沈海涛:《安倍主义东亚观的现状与悖论浅析》,《日本研究》2013年第4期;崔瑾:《安倍主义的渊源与特点》,《江南社会学院学报》2013年第3期。本文认为,“安倍主义”是安倍政府的一种对内政和外交的指导方针,以建设强大日本和发挥国际领导作用为根本目标,以突破战后体制、实现“正常国家”、重振日本经济、抗衡中国等具体目标为重要突破,以价值观外交、经济外交、解禁集体自卫权、修改宪法、历史修正主义等方式为主要内容。作为一种外交指导方针,“安倍主义”更多地体现为安倍政府在对外政策中的立场、决心和策略。安倍政府对外政策的立场和决心取决于其民族主义本质(33)关于日本民族主义的四种类型,参见刘江永:《中国与日本:变化中的“政冷经热”关系》,人民出版社,2007年版,第159页。本文认为,安倍晋三属于第二类的范畴,即右翼民族主义,但他是一个典型的实用主义者,既秉承民族主义思想,推崇日本的国家利益,又采取灵活策略,不固守亲美反华或反美反华的立场,而是在中美之间“两面下注”。,具体表现为它对日本国家利益的定位。2013年,日本在首份《国家安全战略》报告中清晰地界定了安倍政府眼中的日本国家利益,即维护主权与独立、实现民富国强、维护价值观和国际秩序,实现方式主要是击败各种威胁、强化日美同盟、加强区域合作、发挥领导作用等。(34)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “National Security Strategy.” December 17, 2013:4-5.在制定和实施策略方面,安倍政府将日本面临的各种国内外环境纳入到对外政策的决策中。“安倍主义”体现了安倍政府的政治抱负和大国雄心、民族主义本质和灵活务实态度,并通过这一中介因素将“复合结构性矛盾”的作用反映在对外政策的制定与调整过程中,包括本文所讨论的日本“印太战略”。

第三,因变量。安倍政府的“印太战略”是日本针对中国的战略(35)安倍政府制定的“印太战略”,以强化日美同盟为基础,以以价值观外交为主基调,在基础设施投资、海上安全合作、地区秩序等方面塑造集体认同,谋求提升日本的实力与影响力和抗衡中国的地区影响力等目标,因此它在本质上是日本针对中国的对外战略。,也是本文研究中的因变量。一国的对华政策或战略与针对中国的政策或战略的含义不完全相同。一方面,对华政策或战略指以中国为唯一实施对象的对外政策或战略,针对中国的政策或战略指瞄准中国的对外政策或战略,中国是其主要实施对象,但可能还包括其他实施对象。另一方面,无论对华还是针对中国的政策或战略,既可以是推动双方关系缓和或更加密切的政策或战略,也可以是促使两国关系疏远甚至对抗的政策或战略。日本的“印太战略”指日本政府面对中国快速发展和中日、中美实力对比变化基础上产生的“复合结构性矛盾”,为实现其政策目标而针对中国在印太地区实施的一系列对外政策及其指导原则的总和。

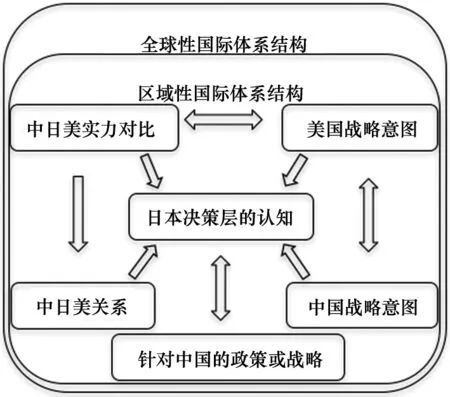

图3 日本针对中国的政策或战略的形成机理资料来源:作者自制。

日本“印太战略”的出台和演变是“复合结构性矛盾”与“安倍主义”共同作用的结果。如前所述,体系因素并非直接对一国的对外政策产生作用,而是通过单元因素的中介和转化间接地发生作用。因此,“复合结构性矛盾”与“安倍主义”这两个主导变量的作用并非简单地叠加,而是通过“主导-传导并加工”的方式导致因变量的产生。中国快速发展导致的中日、中美实力和影响力对比变化,进而引发中日美之间的“复合结构性矛盾”,这一要素经过“安倍主义”的传导与加工,使日本政府出台了针对中国的“印太战略”。之所以是“印太战略”而不是其他战略,主要原因在于印太地区是中日竞合的核心区域,也是美国具有重要影响力的地区。为了使分析更加具体可信,我们需要细化分析框架中的变量因素及其作用模式。日本的“印太战略”是一种针对中国的地区性对外战略,我们可以按照上述思路明确日本制定针对中国的战略的机理(图3),进而将该战略的分析框架细化为几个具体的维度,增强分析的操作性和说服力。鉴于二战后历史、中日美实力地位变化和日美同盟关系等因素,本文从中日美实力对比、中美的战略意图以及中日美互动关系的角度分解中日美之间的“复合结构性矛盾”,并通过分析日本决策层对上述因素的认知体现“安倍主义”的中介作用,以此分析日本“印太战略”的出台与演变的逻辑。

三、日本“印太战略”演变的原因逻辑

在安倍政府时期,日本的“印太战略”经历了初步形成、正式实施和完善调整的发展演变,大致对应“印太”战略构想、“印太战略”和“印太构想”三个阶段。限于篇幅和研究定位,本部分不对日本的“印太战略”做细节描述和全方位解读,而是基于本文的分析框架探讨日本“印太战略”演变的原因逻辑。

(一)“印太”战略构想形成的原因

2012年年底至2016年8月是安倍政府“印太战略”的初步提出阶段,标志性事件是2013年2月安倍在美国演讲时明确使用“印太”概念。(36)安倍晋三在第一任期于2007年8月访问印度时首次提出“印太”概念,9月12日辞职后,其继任者未继续使用“印太”概念。第二次执政后,安倍政府于2013年2月不仅再次正式提出“印太”概念,而且在此后的官方言论和外交行动中不断使用和强调这一概念。本文将这一事件作为安倍政府“印太”战略构想的起点,这在学术界也有一定的共识。参见孟晓旭:《日本“印太构想”及其秩序构建》,《日本学刊》2019第6期;王竞超:《日本印太战略的兴起与制约因素》,《世界经济与政治论坛》2018年第4期;山本吉宣:「インド太平洋と海のシルクロード - 政策シンボルの競争と国際秩序の形成」,PHP特別リポート,2016年5月18日。这一阶段在本质上是明确“印太”概念并以此为基础进行战略构建,因此也可称为“印太”战略构想阶段。根据本文的研究路径,“印太”战略构想形成的原因逻辑在于:中日经济实力对比逆转和中美经济实力差距缩小,使中日美在客观上出现“复合结构性矛盾”;由于历史和现实因素,日本对中国存在极强的警惕与防范心理,对美国存在严重的依赖心理,同时在日本国内形成以民族主义为突出特征的“安倍主义”;在“安倍主义”的作用下,日本对中日美“复合结构性矛盾”有自己的认知,并在此基础上提出“印太”概念和“印太”战略构想。

第一,中日美“复合结构性矛盾”的形成。大国之间在国际体系中的“结构性矛盾”主要表现在两个方面,即决定国际地位的实力对比和体现国家利益诉求的国家间关系。一方面,随着中国实力的快速增长,中日美之间的实力对比发生巨大变化,国际地位也出现变动,从而引发国际体系结构的变化。在经济实力方面,中国的经济总量于2010年超过日本成为仅次于美国的世界第二大经济体,且中国保持经济快速增长的趋势。2012年,中日美的国内生产总值(GDP)分别为8.532万亿美元、6.203万亿美元和16.197万亿美元(37)The World Bank. “GDP of China & Japan (1960-2018, current US $).” https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN-JP-US&view=chart.,中国GDP占日本和美国的比重分别为137.4%和52.7%。在军事实力方面,根据斯德哥尔摩国际和平研究所(SIPRI)的估算,中国的国防预算于2005年超过日本,成为仅次于美国的第二大军费开支大国。2012年,中日美的国防预算分别为1573.904亿美元、600.115亿美元和6847.8亿美元(38)SIPRI Military Expenditure Database. “Military Expenditure by Country.” in Millions of US $ at Current Prices and Exchanges Rate 1949-2018 (Excel).,中国国防预算占日本和美国的比重分别为266.2%和22.98%。另一方面,由于实力地位的变化,以及一些历史原因和现实因素的影响,中日美呈现出复杂的博弈状况,中美竞争与合作并重,中日关系降到“冰点”,日美合作加强。在中美关系方面,两国高层保持密切互动,但2012年是美国的选举年,美国在对台军售、人民币汇率、“亚太再平衡战略”等方面使中美关系面临“压力测试”。在中日关系方面,日本2012年的“购岛闹剧”使中日政治关系陷入低谷,直到2014年下半年才有所回暖,但两国保持密切的经济联系和频繁的人文交流,大致沿袭了20世纪90年代中期以来的“政冷经热”的状态。(39)王秀丽、梁云祥:《日本人眼中的中国形象》,北京大学出版社,2016年版,第150-151页。在日美关系方面,日本表示重视日美同盟关系,强调两国在各层面的密切合作。总之,中日在全球和地区层面都存在现实的“结构性矛盾”;中美存在东亚地区现实的“结构性矛盾”和在全球层面潜在的“结构性矛盾”。同时,中日美之间基于本国的国家利益进行互动,形成复杂的三对双边关系。这些因素共同构成中日美“复合结构性矛盾”,也是推动日本出台针对中国的“印太”战略构想的主导动力。

第二,日本对该阶段“复合结构性矛盾”的认知。一国对大国间“结构性矛盾”的认识和感知,主要表现为它对大国间实力地位变化以及对相关大国的战略意图的认知。一方面,中日美实力对比的数据是客观且公开的,日本对此无法完全无视,但是认为其经济的发展质量好于中国,强调日本人均GDP更高(40)宋妍:《日媒不服气GDP被中国超过》,《环球时报》2011年1月22日。,甚至认为中国的GDP有水分。(41)李禾:《日报称中国超越日本是“统计假象”》,《参考消息》2010年9月2日。另一方面,对外战略意图体现在一国的对外政策或战略中,日本对中美战略意图的认知以中美的对外政策或战略为依据,但认知具有主观性。一方面,由于中美之间的“结构性矛盾”和推动美国经济复苏的现实需求,奥巴马政府推行“亚太再平衡战略”。日本对美国的战略意图的认识十分清楚并且表示大力支持。此外,安倍上台后调整日本对美国发起的“跨太平洋伙伴关系”(TPP)的态度,2013年4月日本正式加入TPP谈判。另一方面,中国于2013年提出“一带一路”倡议,并在2014年倡导建立亚洲基础设施投资银行(简称“亚投行”),旨在促进中国与沿线各国的合作和繁荣。在中国提出这些倡议之初,日本的认知相对消极,对中国的战略意图充满疑虑、警惕和抵触,倾向于从地缘政治竞争的角度看待“一带一路”和亚投行,并按照美国的要求不加入亚投行。此外,为了改善我国南海驻岛人员的工作和生活条件,更好地为来往船只提供导航等公共服务,中国在南海有关岛礁进行吹填和基础设施建设。日本则将此视为中国单方面改变现状的行为。(42)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2016: Japanese Diplomacy and International Situation in 2015.” April 2016:43.可见,日本对中日美“复合结构性矛盾”形成了一种主观认知,这为安倍政府制定相应的对外政策提供了思想基础。

第三,“安倍主义”促使形成“印太”战略构想。在日本对中日美“复合结构性矛盾”的主观认知的基础上,“安倍主义”对于日本决策层形成“印太”战略构想发挥了直接而重要的推动作用。一方面,“安倍主义”致力于通过一系列手段摆脱战后体制并实现“正常国家”,进而保持日本强大并发挥地区领导作用,这意味着日本需要与实力及影响力不断提升的中国进行竞争和抗衡。在中国实力和影响力超过日本的情况下,安倍政府必须采取灵活的策略,除了通过追随美国的“亚太再平衡战略”加强日美同盟及对华竞争之外,还需要制定自己的对外战略,配合美国的亚太战略并加强日本的地区影响力。另一方面,由于中国的综合实力日益强大,美国不希望与中国发生军事冲突,日本凭自身实力无法与中国进行军事对抗,只能采取政治和经济手段与中国进行竞争。同时,鉴于中国的经济规模和快速发展趋势,安倍政府也需要在各领域与中国保持稳定的关系,继续鼓励中国发挥负责任和建设性作用,敦促中国自我克制并在不升级紧张形势的基础上以冷静的态度继续做出坚定地回应。(43)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “National Security Strategy.” December 17, 2013:25.在上述逻辑的作用下,安倍政府提出“印太”概念,并在此基础上形成“印太”战略构想。

(二)“印太战略”出台的原因

2016年8月至2018年10月是日本“印太战略”的正式提出阶段,起始标志是2016年8月27日安倍明确提出“自由与开放的印太战略”。这一阶段的本质内容是安倍政府根据本国的核心战略目标,为抗衡中国而提出“印太战略”。这一时期日本“印太战略”演变的基本逻辑是:随着中国经济的持续发展,中日美“复合结构性矛盾”也在发展;特朗普执政的美国政府明确将中国视为竞争对手,加强对华战略竞争;在“安倍主义”的推动下,日本政府将“印太”战略构想发展为“印太战略”。

第一,中日美“复合结构性矛盾”的发展。一方面,2016年前后,中国实力进一步提升,中日美实力对比进一步演变。在经济方面,2016年中国的GDP为11.138万亿美元,日本和美国的GDP分别为4.927亿美元和18.707万亿美元(44)The World Bank. “GDP of China, Japan and US (1960-2018, current US $).”https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN-JP-US&view=char.,中国GDP占日本和美国的比重分别是226.06%和59.54%。在军事方面,2016年中国的国防开支为2160.313亿美元,日本和美国的国防开支分别为464.713亿美元和6001.064亿美元(45)SIPRI Military Expenditure Database. “Military Expenditure by Country.” in Millions of US $ at Current Prices and Exchanges Rate, 1949-2018 (Excel).,中国国防开支占日本和美国的比重分别为464.87%和36%。另一方面,当时美国面临政府换届,中美关系中的竞争性有所增强,中日关系得到改善,日美关系也相应得到加强。在中美关系方面,奥巴马任期的最后两年美国在亚太地区的战略投入不足,但是中美在南海的博弈加剧。美国就所谓的“南海仲裁案”在国际海洋法法庭帮助菲律宾,加强在南海的“航行自由行动”。在中日关系方面,2016年的中日关系得到改善,日本外长时隔四年半之后开始访华,两国领导人也在多边场合多次会面。在日美关系方面,日本继续强调日美同盟关系,两国在应对中国和朝鲜问题方面存在共识。可见,日本在中日实力对比中的劣势愈加明显,中美实力差距进一步缩小,中日美关系随着各自对外政策的调整而有所变化,中日美的“复合结构性矛盾”有所发展。这是该阶段日本制定“印太战略”的根本推动力。

第二,日本对该阶段“复合结构性矛盾”的认知。一方面,日本对中日美实力对比变化的认知。随着中国的持续快速发展,日本开始正视大国力量对比的变化,认为随着中印等新兴大国的崛起,全球经济中心由大西洋地区转向太平洋地区,世界范围的势力均衡发生了变化;得益于经济增长,中国在国际社会各个领域的影响力都在显著增强;美国经济继续缓慢复苏,失业率继续提高,美国经济将走上复苏之路,但也需要注意未来的政策发展趋势及其效果。(46)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2017: Japanese Diplomacy and International Situation in 2016.” June 2017:2,31,96.另一方面,日本对中美战略意图的认知。对于美国的战略意图,在奥巴马第一任期,由于中日关系紧张和朝核问题突出,美国的“亚太再平衡战略”的重点是东北亚。随着南海问题的突出,“亚太再平衡战略”的重点开始向东南亚和南亚扩展,美国不仅加强在南海的所谓“自由航行活动”,而且加强了与印度的接触和合作,旨在从更广阔的印太区域限制中国的影响力。在奥巴马的第二任期,由于“亚太再平衡战略”的设计者、支持者和实施者相继离职,叙利亚战乱、“伊斯兰国”崛起、乌克兰危机和难民危机等一系列国际热点问题使美国不得不加大对中东和欧洲的关注,从而妨碍了美国对亚太地区的关注和战略投入。(47)王缉思、赵建伟:《评美国亚太“再平衡”战略》,载华东师范大学周边国家研究院:《冷战国际史研究》,世界知识出版社,2017年第23辑,第55~90页。在日本看来,奥巴马政府在亚太地区事务上的投入不足。安倍不满美国探讨不首先使用核武器的政策,认为这将减弱对朝鲜的威慑力。(48)《安倍在什么问题上敢“教训”奥巴马》,《环球时报》2016年8月17日。对于中国的战略意图,在这一时期,中国继续推动“一带一路”倡议的落实和亚投行的建立,同时在南海建设机场、灯塔等基础设施,以便“更好地履行在海上搜寻与救助、防灾减灾、海洋科研、气象观察、生态环境保护、航行安全、渔业生产服务等方面承担的国际责任和义务”(49)《外交部:中方在南沙华阳礁和赤瓜礁建设灯塔是履行国际责任和义务》,人民网.http://world.people.com.cn/n/2015/0526/c1002-27059487.,html.2015-05-26.。在经济方面,日本对“一带一路”倡议和亚投行的态度相对中立,认为中国以“一带一路”为依托积极开展经济外交。在安全方面,日本对中国在东海和南海的政策持负面认知,认为中国大幅增加国防开支,在缺乏透明度的情况下迅速大范围提高军事能力。(50)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2017: Japanese Diplomacy and International Situation in 2016.” June 2017:51.日本的相关认知是安倍政府出台“印太战略”必要的主观条件。

第三,“安倍主义”推动出台“印太战略”。在中日美“复合结构性矛盾”有所发展的背景下,安倍政府制定应对中国的外交战略经历了较为复杂的考量。一方面,基于“安倍主义”,安倍政府希望建设强大的日本,而中国和印太地区的新兴经济体不仅具有良好的发展势头,而且与日本保持密切的经贸联系。因此,要想促进日本经济复苏和持续发展,安倍政府必须加强与中国及印太国家的经济联系与合作。另一方面,摆脱战后体制和实现“正常国家”,日本必须推动修改和平宪法和建立军队,这需要一定的外部刺激挑动国内的民族主义情绪和获得美国的支持,保持中日关系适度紧张有助于实现这一预期。在现实中,钓鱼岛争端和中日战略竞争使安倍政府倾向于对华采取一定的强硬措施,但是中日实力地位上的差距使日本无法直接与中国对抗,只能联合部分印太国家,试图通过“小集团”在政治与安全领域对中国施加更大压力。此外,尽管中美在南海存在竞争,但两国在这一时期的交流和接触十分频繁。两国领导人在2016年三次会晤,宣布将签署气候变化《巴黎协定》,并通过对话和磋商拓展工作层面的气候变化合作。日本依然认为中日关系是其最重要的双边关系之一,期待加强经济合作,促进人文交流。(51)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2017: Japanese Diplomacy and International Situation in 2016.” June 2017:51-56.基于上述因素,安倍在第六届东京非洲发展国际会议上正式提出针对中国的“印太战略”。

(三)调整为“印太构想”的原因

2018年11月至今日本“印太战略”的调整阶段。2018年6月之后,安倍政府在谈及“印太战略”时基本不再使用“战略”一词,2018年11月12日开始使用“印太构想”(vision of a Free and Open Indo-Pacific)的表述。(52)Prime Minister of Japan and His Cabinet. “Liaison Meeting of the Government and Ruling Parties.” November 12, 2018, https://japan.kantei.go.jp/98_abe/actions/201811/_00021.html.这一阶段的本质内容是以地区秩序为核心,调整实施策略,构建日本期待的印太愿景,因此也可称为“印太构想”阶段。这一时期日本调整“印太战略”的基本逻辑是:中日美“复合结构性矛盾”继续深化,但是特朗普政府在“美国优先”的理念下挑起对华贸易战并在经贸谈判与防务费分摊问题上对日本等盟友施压,日本政府基于实用的“安倍主义”,将“印太战略”调整为“印太构想”。

第一,中日美“复合结构性矛盾”的深化。一方面,2018年前后,中日美实力对比有了新的变化。在经济方面,2018年中国的GDP为13.895万亿美元,日本和美国的GDP分别为4.955亿美元和20.58万亿美元(53)The World Bank. “GDP of China, Japan and US (1960-2018, current US $).” https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN-JP-US&view=char.,中国GDP占日本和美国的比重分别是280.42%和67.52%。在军事方面,2018年中国的国防开支为2499.969亿美元,日本和美国的国防开支分别为466.18亿美元和6487.983亿美元(54)SIPRI Military Expenditure Database. “Military Expenditure by Country.” in Millions of US $ at Current Prices and Exchanges Rate, 1949-2018 (Excel).,中国国防开支占日本和美国的比重分别为536.27%和38.53%。此外,中国是很多亚太国家最重要的出口国和进口来源国,中国经济的增长状况直接影响亚太国家的经济,如果中国经济增长下降1%,亚洲经济增长的中位将下降0.3%,非亚洲经济增长的中位将下降0.15%。(55)International Monetary Fund. “Regional Economic Outlook: Asia and Pacific-Sustaining the Moment: Vigilance and Reforms.” April 14, 2014: 59.另一方面,2018年前后,中日美关系变得更加复杂。在中美关系方面,美国不仅提出针对中国的“印太战略”,而且以关税手段为主在贸易和科技领域开始对中国施压,同时限制中美人文交流。在中日关系方面,两国延续继续改善关系的趋势,中日政府领导人实现互访,双边经贸联系和人文交流继续加强。在日美关系方面,特朗普政府坚持“美国优先”的原则,坚持对日本的铝钢产品增收关税并不给予豁免权,在贸易谈判中对日本施压,要求日本在日美同盟中承担更多防务费用。可见,中国在实力上对日本形成绝对优势,快速缩小了与美国的实力差距,并大大提升了地区影响力,中日美根据本国利益和认知的需要继续调整对外政策,中日美“复合结构性矛盾”进一步加深。这是该阶段日本将“印太战略”调整为“印太构想”的主要动力。

第二,日本对该阶段“复合结构性矛盾”的认知。一方面,日本对中日美实力对比变化的认知。日本看到了中国持续发展及中日美实力快速变化的趋势,对美国的信心明显下降。在日本看来,“自从美国总统特朗普上任以来,美国就开始漫无目的地漂荡,但这只是美国没落的开始,没有美国的世界将会到来”(56)《日媒:美国已经开始没落 日本不能忽视中国》,人民日报海外网,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1582768013913725471&wfr=spider&for=pc.,2017-10-31.。“美国和欧洲主要国家日益严重的保护主义和内向主义趋势与全球化背道而驰,而且这些趋势依然明显”(57)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2019: Japanese Diplomacy and International Situation in 2018.” April 2019:13.。另一方面,日本对中美战略意图的认知。面对中国持续崛起与中美实力差距快速缩小的趋势,美国的霸权焦虑日益加深。特朗普执政后,对中国进行战略竞争的意图更加明显,单边主义和利己主义的倾向体现在各种对外政策中。特朗普政府在一系列官方文件中将中国明确定位为战略竞争对手,不仅发动对华贸易战、舆论战和科技战,而且退出一系列认为于己不利的多边国际机制。从日本的角度看,美国限制中国崛起符合日本的战略利益,因此安倍政府主动将日本的“印太战略”理念推销给特朗普政府。然而,特朗普政府质疑、威胁退出或实际退出各种多边国际机制,引发国际舆论和学界怀疑美国的领导时代是否已经终结或美国是否要放弃全球领导权(58)Will Marshall. “Why the Era of US Global Leadership Is Over?” The Hill. January 24, 2017, https://thehill.com/blogs/pundits-blog/the-administration/315757-why-the-era-of-us-global-leadership-is-over; Paul Adams. “Is Trump Abandoning US Global Leadership?” BBC News. June 1, 2017, https://www.bbc.com/news/world-us-canada-40127896; Simon Reich. “The End of America’s Global Leadership?” The Conversation. June 2, 2017, https://theconversation.com/the-end-of-americas-global-leadership-78736; Amanda Erickson. “America Has Abandoned Its Role as a Global Leader, Says a Top U.S. Ally.” The Washington Post. June 30, 2017, https://www.washingtonpost.com/news/worldviews/wp/2017/06/30/america-has-abandoned-its-role-as-a-global-leader-says-a-top-u-s-ally/?utm_term=.14e14e83f890; Richard Haass. “America and the Great Abdication.”The Atlantic. December 28, 2017, https://www.theatlantic.com/international/archive/2017/12/america-abidcation-trump-foreign-policy/549296/; Erik Brattberg. “Trump’s Tariffs Undermine U.S. Leadership.”Global Policy. March 14, 2018, https://www.globalpolicyjournal.com/blog/14/03/2018/trumps-tariffs-undermine-us-leadership; Ted G. Carpenter. “Where Is Trump’s Alleged Isolationism?” The National Interest. October 9, 2018, https://nationalinterest.org/feature/where-trumps-alleged-isolationism-32996.,也导致日本对美国的地区霸权和保护能力产生疑虑。尽管特朗普政府无意放弃全球霸权或国际领导权(59)Sun Xihui. “USA, China and Global Leadership: Analysis in the Perspective of Conceptualisation.” India Quarterly.25(2) 2019: 190-205.,但是“特朗普冲击”使日本对特朗普政府的战略意图产生困惑,忧虑美国的霸主成色。(60)吴怀中:《“特朗普冲击”下的日本战略因应与中日关系》,《日本学刊》2017年的2期。中国公开支持经济全球化和自由贸易,强调与各国加强经贸联系,致力于维持世界经济稳定和国际自由贸易秩序。同时,中国继续在周边海域维护本国利益,为本地区提供公共产品。尽管日本依然抱怨中国迅速大幅度提高军事能力,不满中国在东海和南海的政策,但是对中国的战略意图总体上持理性的态度,认为中国已经成为一个在国际社会具有巨大政治、经济和军事影响力的大国。日本对该阶段“复合结构性矛盾”的认知是安倍政府将“印太战略”调整为“印太构想”的必要前提。

第三,“安倍主义”推动将“印太战略”调整为“印太构想”。在中日美“复合结构性矛盾”进一步深化和美国对外政策发生重大变化的背景下,安倍政府不得不调整应对中国的外交战略。一方面,依赖日美同盟抗衡中国一直是日本应对中国压力和挑战的主要策略,但是特朗普政府在日美经贸谈判、防务费分摊、输美商品关税等问题上对日强硬,使日本同时面临来自中国和美国的战略压力。面对这种情况,“安倍主义”表现出灵活务实的一面,安倍政府开始调整对中国的政策立场,突出的表现是转变对“一带一路”的态度。安倍表示,如果条件成熟将就“一带一路”与中国合作,并称中日关系进入“新时代”。(61)张冠楠:《“一带一路”可成中日合作新机遇》,《光明日报》2018年5月8日。同时,日本依然强调日美同盟的作用。安倍表示,“我确信日美同盟关系是当今最强有力的纽带同盟关系,整顿了和平安全法制。同盟间互相帮助会使双方间纽带关系更加强大”(62)《安倍晋三:日美同盟是当今最强大的力量》,人民日报海外网,https://baijiahao.baidu.com/s?id=1611915721362167275&wfr=spider&for=pc.,2018-09-01.。另一方面,在“安倍主义”的指导下,抗衡中国依然是不变的政策方向,但随着中日实力差距继续扩大,日本的实力越来越不能支撑其与中国进行竞争或抗衡,原本可以依赖的美国也令日本感到巨大的冲击和不确定性。基于“安倍主义”的务实性特点,安倍政府将“印太战略”调整为“印太构想”。当然,日本调整“印太战略”并非要改变该战略,而是希望通过避免使用“战略”一词减弱对中国和部分东南亚国家的刺激。

四、日本“印太战略”演变的目标逻辑

尽管日本“印太战略”的根本目标是提升日本实力和发挥国际领导作用,但在不同阶段可能具有不同的具体目标。当然,对于外国的某项对外战略,我们无从知晓其主观预期目标究竟为何,但这并不意味着无法对此进行探讨,可行的方式是通过理论化研究中的预设前提和理论硬核进行推理。就日本的“印太战略”演变的目标而言,我们可以基于本文的理论框架合理地推导出日本在“印太战略”不同阶段的具体目标,它们体现在安倍政府实施的政策与措施中。因此,结合日本在“印太战略”不同阶段的政策与措施,可以更好地理解安倍政府“印太战略”的目标逻辑。

(一)“印太”战略构想阶段的目标与措施

在这一阶段,中日美“复合结构性矛盾”形成,但是日本认为通过加强日美同盟仍对中国具有优势。为了实现“安倍主义”关于建设强大日本和发挥地区领导作用的目标,安倍政府通过加强与区域内其他国家的政治与安全合作孤立和限制中国并提升本国的地区影响力,通过保持与中国和域内国家的经济联系促进日本经济复苏,通过追随美国体现对华战略优势。安倍政府在“印太”战略构想阶段的基本目标是,促进经济复苏,增强地区影响力,排斥中国,提升对华优势。主要措施包括:

第一,完善“印太”战略构想的理念。安倍政府提出“印太”概念并积极推动所谓的“价值观外交”。一是将“两洋交汇”扩大为“印太”概念,提出日本的三项印太任务,即日本要继续成为亚太地区或印太地区规则的主要推动者;日本要继续成为全球公域的守护者;日本必须与美国、韩国、澳大利亚和该地区其他志同道合的民主国家更紧密地合作。(63)Shinzo Abe. “Japan is Back.” Ministry of Foreign Affairs of Japan. February 22, 2013, https://japan.kantei.go.jp/96_abe/statement/201302/22speech_e.html.二是将“自由与繁荣之弧”发展为“积极和平主义”。安倍提出,“安倍内阁将从基于国际协调主义的积极和平主义的立场出发,……日本将首次制定以外交政策和防卫政策为中心的‘国家安全保障战略’”(64)「安倍晋三.安全保障と防衛力に関する懇談会」,日本首相官邸网站,http://www.kantei.go.jp/jp/96_abe/actions/201309/12kondankai.html.,2013-09-12.。三是将“价值观外交”升级为“亚洲民主安全菱形”。日本的“价值观外交”寻求与其有相似价值观的国家更紧密的合作,将中国视为安全威胁,希望以此实现势力均衡或日本的力量优势。安倍表示,“我设想一种战略,即澳大利亚、印度、日本和美国夏威夷州形成一个菱形,以保护从印度洋地区延伸到西太平洋的海洋公域”(65)Shinzo Abe. “Asia’s Democratic Security Diamond.” Project Syndicate. December 27, 2012, https://www.project-syndicate.org/commentary/a-strategic-alliance-for-japan-and-india-by-shinzo-abe?barrier=accesspaylog.。四是确定了优先开展外交的四个关键领域:强化日美同盟;深化与邻国的合作;加强经济外交;应对全球性问题。(66)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2014: Summary.” April 2014:7.五是提出新的外交原则,如“五项日本外交新原则”“海洋法治三原则”和日印加强“‘印太’地区和平与繁荣”的三个纽带。

第二,配合美国战略提升其对华信心。在中日实力对比发生逆转的情况下,为了增强抗衡中国影响力的信心和能力,安倍政府以日美同盟为基础积极配合美国的亚太战略。一方面,加强日美同盟不仅是安倍政府确定的优先开展外交的关键领域之一(67)安倍政府在2014年发布的《外交蓝皮书》中提出日本外交的四个关键政策领域,即加强日美同盟,深化与邻国的合作关系,加强促进日本经济复苏的经济外交,为应对全球性问题做出贡献。参见 Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2014: Summary.” April 2014:7.,而且位居其外交政策的三大支柱之首。(68)安倍政府在2013年、2015年、2016年和2017年发布的《外交蓝皮书》中多次提出日本外交政策的三大支柱,即加强日美同盟,深化与邻国的合作关系,加强作为促进日本经济复苏或增长途径的经济外交。参见Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2013: Summary.” April 2013:6; Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2015: Japanese Diplomacy and International Situation in 2014.” March 2015:12; Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2016: Japanese Diplomacy and International Situation in 2015.” April 2016:9; Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2017: Japanese Diplomacy and International Situation in 2016.” June 2017:7.另一方面,在中日实力发生逆转的背景下,日本在与中国的竞争中越来越依赖日美同盟关系的加持,强化日美同盟并配合美国在亚太地区的战略有助于向中国展示日美关系的密切并提升日本对华竞争的信心。2015年4月,安倍在美国国会发表演讲时表示:“我们支持美国促进亚太地区和平与安全的‘再平衡战略’,我们将始终支持美国的这一努力。”(69)Shinzo Abe. “Toward an Alliance of Hope.” Prime Minister of Japan and His Cabinet. April 29, 2015, https://japan.kantei.go.jp/97_abe/statement/201504/uscongress.html.同年,日美就修改《日美防卫合作指针》达成共识,扩大日本自卫队对美国军事行动的支援范围,将自卫队和美军的合作从应对“周边事态”扩展到全球范围。(70)《美国和日本修改美日防卫合作指针》,新华网,http://www.xinhuanet.com//world/2015-04/28/c_1115108403.htm.,2015-04-28.

第三,区别对待对外经贸关系。促进经济发展是日本《国家安全战略》明确表述的国家利益之一,也是各届政府维持执政的关键条件,更是日本实现民族主义抱负的重要基础。经济外交有助于振兴日本经济,但是日本区别对待与不同国家的经贸关系。在中日经贸关系方面,日本承认中国是重要的经济伙伴,但拒绝加入“一带一路”倡议和创建亚投行;在日美经济关系方面,安倍政府加强与美国在贸易投资和能源领域的双边合作,加入与美国主导推动的TPP谈判,并推动TPP谈判达成原则性协议;在日非经济关系方面,日本在横滨召开第五届非洲开发会议,通过了《横滨宣言2013》和《横滨行动计划2013-2017》;在日澳经济关系方面,两国于2014年7月签署经济伙伴关系协定(EPA)。此外,日本也参与区域全面经济伙伴关系(RCEP)、中日韩自贸协定和日欧EPA等区域性经贸谈判。

第四,以安全合作强化对华竞争优势。为了配合“价值观外交”,排斥中国并增强对华竞争的优势,安倍政府侧重与所谓“民主国家”的安全合作。尽管加强与印太地区部分国家的安全合作并非安倍政府要优先开展外交的关键领域,但是符合其宣扬的所谓“积极和平主义”的理念,也符合其提倡的“民主安全菱形”理念,例如基于该理念,安倍政府侧重加强与美印澳的安全合作。在双边方面,日本分别与美国、澳大利亚和印度通过部长级或副部长级“2+2”机制定期举行安全磋商,加强双边安全合作与战略对话;在三边方面,日美澳定期召开三方部长级战略对话会。

(二)“印太战略”阶段的目标与措施

在这一阶段,中国对日本的实力优势继续扩大,对美国的实力差距继续缩小,中日美“复合结构性矛盾”有所发展,日本深知抗衡中国必须依赖美国,这需要与中国保持适度的摩擦。然而,实现“安倍主义”关于发展日本经济和提升日本的地区影响力的目标,离不开与中国的经贸联系以及与印太国家的合作。安倍政府将对外政策的三大支柱扩充为对外政策的六大优先领域:加强日美同盟并提升与盟友和友好国家的联系,提升与邻国的关系,促进经济外交,为解决全球性问题做出贡献,为中东和平与稳定做出贡献,“自由与开放的印太战略”。(71)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2018: Japanese Diplomacy and International Situation in 2017.” April 2018:6-9; Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Diplomatic Bluebook 2019: Japanese Diplomacy and International Situation in 2018.” April 2019:16.可见,“印太战略”是安倍政府的优先对外政策之一,在该阶段的基本目标是,促进日本经济发展,抗衡中国的影响力,提升日本的地区影响力。主要措施包括:

第一,突出日非经济合作。促进经济发展是日本的长期目标,但日本是一个资源贫乏的国家,为获得发展所需的资源非常重视与非洲的联系,这也是日本印太战略的重要内容。2016年8月,安倍表示:“给世界带来稳定和繁荣的正是两个自由开放的海洋和两个大陆的结合所带来的巨大活力。日本有责任促进太平洋和印度洋以及亚洲和非洲的汇合,使之成为一个珍视自由、法治和市场经济,不受武力或胁迫并使之繁荣的地方。”(72)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Address by Prime Minister Shinzo Abe at the Opening Session of the Sixth Tokyo International Conference on African Development.”August 27, 2016, https://www.mofa.go.jp/afr/af2/page4e_000496.html.日本承诺,2016年至2018年,日本将向非洲投资约300亿美元,合作领域涵盖经济多样化与工业化、卫生健康、社会稳定与共同繁荣三个方面,涉及基础设施建设、人力资源发展、提高生产力与附加值、资助私人企业、改善经济发展环境、派遣医疗专家防控传染病、提升基本医疗服务的覆盖面、和平与稳定、食品安全和应对气候变化等。(73)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Japan’s Measures for Africa at TICAD VI: ‘Quality and Empowerment.’” http://www.mofa.go.jp/files/000183835.pdf.

第二,加强日印政经合作。鉴于印度的经济体量以及印度因边界问题和战略关系对中国的不满,为了加强地区影响力,日本十分重视与印度的政治和经济合作。2016年11月,印度总理莫迪第二次访问日本,日印领导人强调在“印日2025愿景”基础上发展长期伙伴关系,强调亚洲与非洲的互联互通,强调日印在维护印太地区稳定与繁荣方面的作用,签署核能协议,达成日本在印度西部建设高铁的协议,完善基础设施和投资环境,共同维护在印太地区基于规则的国际秩序。(74)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Japan-India Joint Statement.” November 11, 2016, https://www.mofa.go.jp/files/000202950.pdf.2017年9月,安倍访问印度,两国围绕“印太战略”达成一系列共识并发表联合声明。两国将“2+2”磋商机制从副部长级升为部长级,共同推动“亚非增长走廊”(AAGC)构想,相关机构联合发布《“亚非增长走廊”愿景文件》,提出四个支柱,即能力与技术提升、高质量基础设施与制度互联互通、发展与合作项目、民间交往伙伴关系。(75)RIS, ERIA and IDE-JETRO. “Asia Africa Growth Corridor: Partnership for Sustainable and Innovative Development—A Vision Document.” African Development Bank Meeting at Ahmedabad. India, May 22-26, 2017:4-6.

第三,加强与印太国家的安全合作。安倍政府正式提出“印太战略”之后,继续推进与印太国家的双边、三边和四边安全合作。一是日本在双边方面加强与美国、印度、澳大利亚及部分东南亚国家的安全合作。在日美方面,两国于2017年1月签署并生效了《关于驻日美军民事部分执行做法的合作协定》(对驻日美军地位协定的补充)。2018年3月和10月,日美就延伸威慑举行对话。在日印方面,两国国防部长于2018年8月同意启动《物资劳务相互提供协议》(ACSA)磋商。在日澳方面,两国于2017年1月签署修订版的ACSA。2018年,安倍在访澳时表示将就安全、经济和地区事务加强合作。二是日本在三边方面积极参与日澳印、日美澳、日美韩等三边安全或战略对话。在日澳印方面,三国于2017年4月和12月举行高级别官员对话会,就印太地区事务、日澳印三边合作等广泛议题交换意见。在日美印方面,三国外长于2017年9月19日举行会议,表示将继续加强三国合作。在日美澳方面,三国外长于2017年8月7日举行战略对话会,同意将密切合作和协调。2018年8月4日,三国外长再次举行三边战略对话会,表示将在“印太战略”、朝鲜问题及东海和南海局势方面加强协调和密切合作。在日美韩方面,三国多次召开领导人峰会和外长会,讨论朝鲜半岛局势和应对朝鲜的问题。三是日本在四边方面积极推动重启日美澳印四方安全对话,并将中国议题作为对话的主要内容。2017年11月12日,日澳印美的外交官在东亚峰会期间举行四方安全对话,讨论确保印太地区建立基于法治的自由与开放的国际秩序的措施,讨论维护印太秩序和尊重国际法、应对包括朝鲜核问题和导弹问题等方面的合作方向。2018年6月7日,四国再次举行会谈,重申共同支持建立一个自由、开放和包容的印太地区,所有国家都尊重主权和国际法、航行和飞越自由以及可持续发展,四国确认维护和加强印太秩序的共同承诺和民主价值观,大力支持东盟在印太地区的中心地位,同意与本地区国家和机构结成伙伴关系。

第四,制衡中国但避免激化中日矛盾。抗衡中国的战略压力和地区影响力是日本印太战略的主要目标之一,但是鉴于两国的实力差距和经济联系,安倍政府在制衡中国的同时极力避免激化两国矛盾。安倍政府承认中日关系是日本最重要的双边关系之一。通过一系列双边会谈,中日一致认为,双方都将努力改善两国关系的整体状况,同时扩大和加强中日关系的积极方面,妥善处理尚未解决的问题。与此同时,日本也在钓鱼岛附近和东海积极应对中国。一方面,日本借助中日邦交正常化45周年和《中日和平友好条约》缔结40周年等特殊时间节点缓和双边关系。另一方面,日本在钓鱼岛附近海域和东海加强与中国的抗衡,包括对经过宫古海峡空域和海域进行例行训练的中国军机和战舰进行近距离干扰和跟踪监视等。不过,日本也积极与中国进行“海空联络机制”磋商。

(三)“印太构想”阶段的目标与措施

在这一阶段,随着中国实力的快速增强,中日美实力对比进一步变动,“复合结构性矛盾”也相应地深化。“安倍主义”的根本目标没有发生变化,但日本面临的形势对其愈发不利,特朗普政府的冲击和中国的战略压力使安倍政府不得不调整对华政策,转变对“一带一路”的态度,积极改善中日关系,同时寄希望于加强日美同盟。因此,安倍政府在“印太构想”阶段的基本目标是,继续促进日本经济发展和提升地区影响力,通过加强中日关系对冲来自美国的战略冲击或防止特朗普政府在印太地区战略投入不足带来的风险,通过加强与区域国家合作和日美同盟提升对华竞争力。2020年以来,美日均出现政府更替,“特朗普冲击”似乎不复存在,但美国维护本国利益的政策未变,日本对美国安全承诺的信心没有恢复,双向对冲的基本目标未变。为实现这些目标,日本采取的主要措施包括:

第一,加快经济外交的步伐。经济外交一直是日本对外政策中的重要内容,也是“印太构想”阶段的对外政策的主要内容。一是推动CPTPP和日欧EPA生效。美国退出TPP后,日本推动与TPP其他成员国达成CPTPP协议,使之于2018年12月30日生效。二是加快RCEP谈判进程。2018年11月1日,第二次RCEP领导人会议举行,各国表示面对贸易保护主义和单边主义抬头的趋势,需加快RCEP谈判进程。2019年11月4日,第三次RCEP领导人会议发表联合声明,宣布15个成员国已经结束文本谈判和准入问题谈判。2020年11月,第四次RCEP领导人会议召开,15个国家签署协议。三是中日韩自贸谈判。2018年12月、2019年4月和11月,三国举行了第14、15和16轮中日韩自贸谈判,就进一步提升贸易投资自由化便利化水平、打造“RCEP+”的自贸协定深入交换意见。四是加快落实“亚非增长走廊”倡议。日本基于该倡议,积极推动在印太地区的基础设施投资,规划了6个走廊和1个增长带。(76)The Government of Japan. “Towards Free and Open Indo-Pacific.” November 2019:4-7; The Government of Japan. “Free and Open Indo-Pacific.” November 21, 2019: 4.四是加强经济安全保障。2019年11月,日本修改《外汇及外国贸易法》,将外国投资者并购日本上市公司时提前报告的门槛由持股10%改为1%。2020年4月,日本国家安全保障局设立经济组,经济产业省设立专门的补助金帮助日本企业回归本土生产。2021年10月,岸田政府设立经济安全保障大臣职位,表示将制定《经济安全保障综合推进法》。

第二,主动改善中日关系。在特朗普政府奉行“美国优先”理念推行对外政策的情况下,为了对冲来自美国的冲击和压力或预防美国在本地区战略投入不足带来的风险,安倍政府在这一阶段主动推动改善中日关系。特朗普下台后,日本改善中日关系的政治动力有所减弱,但依然愿意保持中日关系稳定。在政治方面,安倍政府通过各种场合的首脑会晤极力缓和中日关系,如2018年10月安倍访华、2018年11月和2019年6月G20峰会、2019年11月政府首脑峰会等。双方认为,两国应以双边关系中的“四份文件”为基础,抓住这一机遇,发展中长期稳定的中日关系,扩大两国共同利益。此外,习近平主席接受了安倍首相的邀请,同意2020年访问日本。(77)Ministry of Foreign Affairs of Japan. “Japan-China Summit Meeting and Dinner.” June 27, 2019, https://www.mofa.go.jp/a_o/c_m1/cn/page3e_001046.html.岸田文雄执政后,日本对北京冬奥会表达支持态度,表示如果中国需要可以提供帮助。在经济方面,安倍政府积极加强与中国的经济合作。2018年1月10日,安倍在听取自民党干事长二阶俊博与公明党干事长井上义久汇报访华成果和建议后表示,要针对每个具体项目进行研究,只要可能,日本都会认真参与。(78)孙秀萍:《安倍:只要可能,日本会认真参与“一带一路”项目》,《环球时报》,https://world.huanqiu.com/article/9CaKrnK6jWR,2018-01-12.2019年5月23日,中日举行国际开发合作政策磋商。2019年9月13日,中日举行第六次湄公河地区政策对话会。

第三,强化日美同盟关系。日美同盟一向被视为日本外交的基石,尽管安倍政府担忧或不满意特朗普政府的对外政策行为,但是在中日实力差距继续扩大且日本严重依赖美国的情况下,为了继续拉住美国抗衡中国的影响力,安倍政府在这一阶段依然注重通过密集的高层互动加强与美国的关系。2018年11月13日,时任美国副总统彭斯访问日本,安倍与彭斯表示,两国重视朝鲜问题和海上安全,重申日美密切合作引领地区和平与繁荣的决心。2019年4月19日,特朗普访问日本,两国领导人就朝鲜问题密切协调政策,同意继增强日美同盟的威慑和应对能力,重申继续进一步合作,以实现一个自由和开放的印太地区。2019年5月27日,安倍与特朗普举行会谈,围绕日美关系、朝鲜、中国、地区事务和印太战略等问题交换意见。2019年8月25日,日美领导人再次会晤,重申由于两国领导人的积极互访,日美同盟比以往任何时候更强大。2021年9月,菅义伟访问美国,并参加美日印澳“四边机制”首脑会议,试图加强美日同盟并强调半导体供应链建设和高技术领域合作。

结 语

安倍政府的“印太战略”本质上是一种针对中国的战略,其出台和调整是体系层面和国家层面的因素共同作用的结果。其基本逻辑是:中日美在全球和地区层面的“复合结构性矛盾”经“安倍主义”的过滤和加工后指导日本针对中国的战略决策。总体上看,面对中日美的“复合结构性矛盾”和中日美关系的变动,日本在针对中国的政策或战略方面采取战略上竞争、安全上防范、政治上接触、经济上借助的策略,根本目标是增强日本实力并提升其地区影响力,进而实现“正常国家”和突破战后体制的限制,基本策略是施行双向“借势”与双重“对冲”的“大国平衡外交”。在中国实力远超日本的情况下,日本的策略是“借势”日美同盟“对冲”抗衡中国的压力。在特朗普政府带来巨大不确定性的情况下,日本的策略是“借势”中日合作“对冲”来自特朗普政府的冲击或预防美国的“战略退出”。当然,日本能够这样做的前提是中美保持适度竞争且日美保持较好的互动与合作。如果中美关系非常友好密切或两国彻底摊牌,抑或是日美关系出现严重问题,日本的这种“借势”策略将难以发挥作用。拜登上台后,来自美国的“特朗普冲击”减弱,菅义伟政府和岸田政府对改善中日关系的动力减弱,不断发表损害中日关系的涉台言论,但日本的“印太战略”目前尚未表现出明显变化。鉴于中日美“复合结构性矛盾”这一主导因素在相当长的时间内不会改变,以及美国采取对华强硬和对日缓和的策略,日本针对中国的“印太战略”不会根本废止,但很可能根据大国关系的变化调整阶段性目标和实施策略。