晚清时期北美华侨的金融意识及其活动探析

2022-11-26刘进

刘 进

(五邑大学 广东侨乡文化研究院,广东 江门 529020)

近代北美地区华侨在家乡酝酿移民之时,即体现了其积极的金融意识,在储存、递送、投资其海外收入时,较早地与现代金融业发生联系。本文从金融这一视角,审视晚清时期北美华侨的金融意识及其金融活动,深化对“侨批”这一重要国际移民文献的认识与理解,也从金融维度梳理北美华侨在侨乡和中国现代化进程中发挥的独特作用。

一、主动借贷出洋彰显华侨资本投资意识

与1840年前后外国殖民者及其代理人在华南地区诱拐青壮年,强迫签订出洋务工合同的所谓“契约华工”(即“猪仔华工”)不同,晚清时期赴北美淘金、修筑铁路等的华工,都是自由移民。[1]391848年,美国加州发现金矿,这一消息很快传遍太平洋,六月传到澳洲,十月即传到广州。[1]36珠江三角洲一带迫切寻找改变贫穷命运机会的青壮年男子纷纷筹措资金,奔赴金山,其中以台山、开平、新会和恩平等四邑地区的百姓最多。虽然他们出洋的客观原因是由于天灾人祸的逼迫,但听到发现金矿的消息即积极筹措出洋费用的主动行为,显示出这个群体的金融意识和进取精神。

金融意识是指人们在金融市场参与融资、储蓄、投资、保险等金融实践中所形成的、用来指导自己的金融行为,以实现预期的积聚财力、融通资金、便利生活、牟取收益、寻求保障、增强抗风险能力,并使拥有金融资产保值增值等目的的意识。主动选择出洋谋生的华侨,需要筹措买船票等旅行资金,这对于多数贫穷百姓而言,不是一件易事。这笔资金是对未来发财致富预期的投资,因此具有“资本”属性。

早期北美华侨出洋资本筹措主要有三种方式。一是家族至亲内部的利他性筹集资金方式。譬如,一份咸丰三年(1853年)由名为“廷倬”和“廷藻”的两个人订立的借款契据就是至亲间经济互助性质的行为,这份契据约定借款人需要履行还款义务,但这种借款并非高利贷性质。[2]当时的美国人也对这种情况有记载:“那些没有钱来此地的中国人便向他们的亲戚朋友去借。这些人来到此地之后,挣到工钱还清债务之后,又寄钱回家资助在家乡的亲友搭船到美国来。”[3]对于家庭核心成员而言,一般都是利他性的义务资助,不存在“借”与“还”的问题,但是受益者有帮助提携其他家庭成员的义务。一首天使岛(Angel Island,粤语音译为“埃伦”)题壁诗就是这一方式的证明:“上年六月始扬帆,不料今时到此监。耗费金钱千数百,生平孤苦累家兄。”[4]诗中的出洋费用可能有借高利贷的部分,也有至亲内部的互助,其中“家兄”资助的金钱应该属于义务性质。

二是按照中国传统的乡村金融方式借取高利贷。刘伯骥的研究证实,“中国移民来美,以四邑人来说,有自费则可,如盘缠不足,多以田产抵押,向亲友借贷而得”。[1]39晚清时期的文献中,有很多出洋华工向本地的商业组织或私人借取高利贷出洋的契据,债权人和债务人实际上都是本乡本土的熟人。对于债权人来说,何尝不是一种风险投资。

三是源于海外雇主“赊单”资金方式。刘伯骥称其为“赊船票法”,认为这一方式1849年起源于香港,“由洋人船公司、洋人商行、或中国人商行别开生面一种谋利的办法,其法,由经纪预借船费及生活费于中国工人,立下欠单,抵达美国后,此债客于将来工作所得,逐步清还,与契约工人不同。”[1]39通过“赊单”方式获取出洋资金的华侨的人身相对自由,其实质是将自己的劳动所得提前预支,获得一定的金融资本,投资未来。

虽然当时的“金山”之路殊为艰难,但是仍有大量百姓把改变命运的希望寄托于此,另一首天使岛题壁诗写道:“梓里成群,千金不惜,图走美;同胞数百,巨资投掷,困埃伦。”[4]这表明当时珠三角四邑等地百姓普遍具有冒险精神和勇气,也是一种金融意识的体现。这种意识来源于华南百姓自古以来向海而生的传统意识和生计模式,也跟广东珠江流域在明清时期中外贸易和文化交流的兴盛,即使普通百姓对世界形势也有所洞察和了解的情形有密切关联。

二、金山来“金”:侨乡形成的经济基础

华南乡村百姓的投资很快就有了回报。刘伯骥的研究记载了1850年代初期中国淘金华工往返中国家乡和美国的许多历史事实。[1]41冼玉仪的研究表明,1864—1870年间从旧金山抵达香港的华人移民所携带的黄金数量非常惊人,从北美来的黄金、白银以及金币、银币因其品质好而受到欢迎。[5]

最近若干年在江门五邑地区发现的侨乡文献进一步证实了刘伯骥的记载,其中两册晚清账簿记载了咸丰至光绪年间华工从美国金山带回金砂的史实。罗达全藏账簿有下面的记载:

咸丰三年十一月十九日,赠业在静祖公处取得本银二十两正往旧金山求财;

(咸丰)五年六月廿四日,亚亮叔带归交银壹拾两正。

(咸丰)五年十一月初六,祺业叔带归交回金砂二两正,〡〤算。[6]

咸丰三年(1853年),一位名叫“赠业”的人借钱前往“旧金山求财”。 “旧金山”是相对于“新金山”而言。1851年澳大利亚墨尔本发现金矿后,华人将其称之为“新金山”,北美则为“金山”,三藩市则被称为“旧金山”。1853年时在广东侨乡是否有“旧金山”一词尚不得而知,该账本一直记载到光绪年间,也许是光绪年间誊抄补记时才将三藩市写为“旧金山”的。咸丰五年(1855年),先后有两人从金山带回钱财,其中一次带来的是银钱,另一次则是淘金所获的“金砂”,“〡〤算”即金砂的纯金含量按照0.14折算。

另一位民间藏家关翌春收藏的一本记载同治光绪年间金融往来的账簿,封面有“同治”二字,但其余字迹已经残损,无法辨认,内页记载尚属完好,说明这本账簿是从同治年间立簿记载的。其中一页记载如下:

(光绪四年)十月初八日买因所金砂肆两正;

光绪五年八月初二日就盛带回金砂壹两五钱正;

光绪六年七月廿八日远业兄带回金砂壹拾两正,另带金砂肆钱正;

光绪八年七月廿八公义带回金砂贰钱五分。[7]

上述两个账簿的记载表明,早期赴金山淘金的华侨确实有幸运者获得了真金白银,并且将未经提炼的金砂带回家乡。这些民间账簿的记载佐证了当时人的观察记载是准确可信的。1852年5月17日,香港对华贸易监督包令致英国外交大臣马姆兹伯利的公函中说:“现在已经有少数几个中国人从加利福尼亚带着小小一份钱财回乡。他们的发财致富和他们所夸耀的‘金山’(加利福尼亚)方面的无限财富,差不多已使他们本乡的人们如痴如狂,人人想要出洋。”[8]1904年,江门海关人员记载道:“从旧金山或澳洲金矿回国的华侨过去常带回一些金砂,粤语叫作‘cum-sha’,因而引起乞丐不断地向人乞讨金砂(cum-sha)——显然是来源于‘cumshaw(赏钱)’这个词。”[9]

早期北美华侨如何将“金砂”等收入带回家乡?梳理华侨家庭保藏的原始文献,主要有以下几种方式:一是每隔一段时间自己带回家;二是托亲友带回家,如果被委托人是以谋利为目的,专门回乡为海外华侨递送金钱和家信,就相当于东南亚华侨递送侨批的“水客”;三是华侨会馆或招募华工的轮船等公司专门派人为华工递送金钱回家。

一封辛未年(1871年)由美国金山的振聪寄给广东新宁县的兄长振能的信中提及四次给家人寄钱回家都是托人带回,譬如“同治九年十二月十三日我付金仔一只,伸金山银二十大元,新宁长巷廖朝臣带回”。[10]这封信件中提及的将“金仔”带回家的描述,在美国金融史中可以得到验证,譬如,在加利福尼亚州发现金矿之后,犹他州建成了一家私人铸币厂,从1849至1860年该厂铸造面值在2.50美元至20美元的金币。美国国会在1850年通过一部法案,授权所谓的国家黄金银行使用黄金支付利息。这些银行实际上是为加利福尼亚州量身定制的,因为那里发现了金矿。加利福尼亚州宪章禁止发行纸币,大多数加利福尼亚人只想得到硬通货。[11]217-218当时美国发行的纸钞有数千万种,其中假钞不时出现,黄金这一金属货币更为通用、保值和增值,因此受到华侨的喜爱。

华侨在家信和题壁中有大量倾诉海外谋生维艰的内容,这是他们真情实感的流露,但与此同时,他们却不断将亲友带到北美谋生,思想和行为之间看似矛盾,但实际上华侨的行动证实了通过借贷、集资赴北美谋生是有实实在在的经济机会及较为丰厚的回报,是一种经济投资,也是人生机会的投资,题壁诗中就有“美洲金银实可爱”的话语。因社会发展阶段的不同,中国和北美政局的差异,当时处于资本主义工业化迅速发展时期的北美“金山”与广东家乡劳动收入的差距,为华侨改善家庭生存条件提供了机会。1900年代在美国,一个洗衣工每月最少赚鹰洋40元,而在家乡每月所得最高不超过鹰洋9元,两者相差甚巨,在这样的收入诱惑下,不少村落中青壮年男子多数出国,留在家里的只是老人、儿童和少数种地的人。这些华侨每年输入的款项约有墨西哥洋400万元左右。有些移民出国不久即返回中国,重新在老家定居下来。但绝大多数是每五六年回来一次,携带其储蓄,并俟将储蓄安全投资后,再与同族人和朋友等结伴出国。[9]由此形成一种绵延不绝的移民传统和生存路径依赖。

15世纪地理大发现后,全球化进程启动。19世纪中叶,西方资本主义列强用坚船利炮叩开中国大门,华南沿海乡村率先被裹入全球化的浪潮。作为开发西方列强殖民地的华工,他们从偏僻的沿海乡村向全球流动的过程,带动了国外资金流向自己的家乡,侨乡社会由此萌芽成型,社会变迁由此启动。

三、北美华侨与现代金融业的联系

北美华侨到异国他乡求财,很重要的一个问题就是如何妥善保藏、汇兑和处置所获的资金,他们将华南地区的金融传统带到了北美淘金之地。在加州大学伯克利分校班克罗夫特(Bancroft)图书馆藏有一帧淘金时期中国人金融机构建筑的照片,上面有两栋已经残破的平房建筑,其英文说明是:“Old Chinese banks 1849 at Coloma Calif.”(1849年加州科洛马的中国人旧银行),这里所谓的“银行”,实际上类似于当时中国的“银号”,并非现代意义上的银行,但也说明华侨在加州参与淘金伊始,就把资金的存储、兑换、转递放在重要的位置,创办了自己的金融机构,体现了较强的金融意识。

北美华侨充分利用北美和香港已经发展为现代金融业重要区域的机遇,盘活劳动所得。美国的银行等现代金融机构源自欧洲国家。1656年,私人创办了历史上第一家银行——瑞典国家银行,美国银行业的发展起源于独立战争时期(1775—1783),1781年,大陆会议决定建立美国历史上第一家国民银行(national bank)“北美银行”。[12]美国南北战争时期诞生了全国性货币,并奠定了美国银行体系的基础。[11]32在南北战争之前,美国全境广泛使用支票进行支付。[11]215恰恰在这一时期,香港逐渐崛起为华南地区的国际移民枢纽和国际金融中心,不少国际知名银行在香港设立分支机构。北美和香港的华人很可能在1860年代就已经开始利用外国银行进行储蓄、汇兑、投资等业务。他们的金融实践主要体现在以下三个方面:

(一)华人民间机构与外国银行相结合的银信递送模式

现有侨乡文献表明,至晚在1880年代,北美华侨已经普遍采用华人民间机构与外国银行相结合的模式将侨汇和家信递送到中国家乡。

一封1888年由美国寄到广东新宁县的银信写道:“现由猫失地银行汇来昃纸壹张,伸银五佰大元,付回香港金祥泰开华兄收转交文任收入,千祈查收。”[13]“昃纸”即英文chekue的粤语译音,亦称“昃” “赤” “赤纸”。一张1896年9月2日由美国蒙大拿州巴特市(in Butte, Montana)第一国民银行开出,由香港汇丰银行支付的汇票,总共汇出545港元,这是笔者发现的最早的一张北美华侨汇票,支票上的两家银行建立了代理关系。1900年4月2日旧金山出版的《中西日报》上,有两家洛杉矶的外国银行刊载广告,招徕侨汇生意,一家是“罗省化孖马氈崩(Farmers & Merchents Bank)”,另一家是“煇市汝臣拿银行(First Nantional Bank)”。它们都宣称与中国香港、上海等处的外资银行建立了汇兑等业务关系,其中煇市汝臣拿银行说:“专理汇单事务,经已十四年,优待华人,久蒙嘉许,如在本行汇单回唐山者,汇价格外相宜。”[14]这说明煇市汝臣拿银行已经在1886年开始进行与华人汇兑有关的业务。

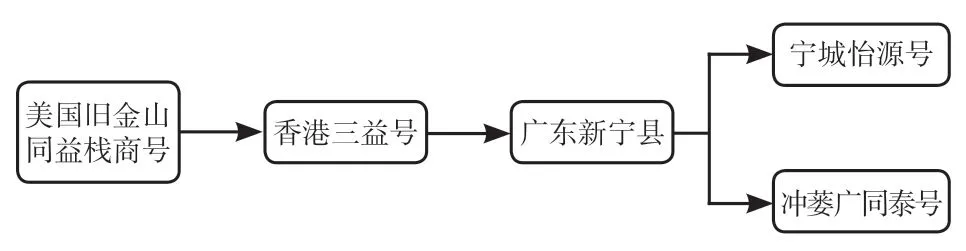

晚清时期北美华侨并非直接通过银行汇款到香港,而是通过民间的商业组织将汇款和家信递送到国内家眷。1900年4月2日《中西日报》6个版面中,有6家华侨商号和东洋汽船公司(Toyo Kisen Kaisha)宣称接理书信银两。其中的“同益栈”商号在广告标题中就载明“接理书信银两”,其递送的流程如下图所示:[14]

一本香港“忠信和”银号题名为《辛丑年(1901年)各客来往信银记数》的账簿多次清晰记载了美国的华人商号派人携带“赤纸”到香港的记载。譬如,该账簿辛丑年十一月十五日条目记载如下:

舍路埠 拾一月十五皇后氊拿船,

华兴刘钟显交刘龙带返赤纸一张七二兑三百一十元,

(完)刘维赏付交信银十元,交车朗程氏其母收入,

十一月廿二由高昌驳绍彰交收。[15]

“舍路”即美国城市Seattle的粤语音译,即今日之西雅图市。辛丑年十一月十五日(1901年12月25日),西雅图华人商号“华兴”号刘钟显委托刘龙乘坐皇后氊拿船,将赤纸一张代返香港忠信和商号,香港商号接到北美寄来的赤纸,要赴当地的外国代理银行将赤纸兑换为现金,然后再将此笔资金在香港存储,或派人转交内地侨眷。

香港或内地递送机构收到华侨银信,即以固定的格式和附言回复寄款人知悉;侨眷亦会通过递送机构回复海外亲人收到银信,并报告家事,这些被东南亚华侨称为“回批”,北美华侨则称为“回头信”或“平安信”。从清末银号的“回头信”中亦可观察到北美华侨寄款已经购买银行汇票,一封甲辰年九月廿一日(1904年10月29日)由香港华人商号写给北美华侨的“回头信”写道:“九月十五日高丽轮船到港,从银行汇来银弍佰大员,业经照收,依信妥交矣,请释远注,俟有家信付到,然后奉函呈览为荷。”[16]

晚清时期,北美华侨寄款已大量利用西方银行,但由于内地银行业发展迟缓,完成银信递送离不开民间渠道,他们充分利用了从侨居地、香港到华南侨乡的华商网络,发挥西方现代金融机构和华商网络的各自优势,源源不断地为家乡输入经济血脉。保持海内外信息畅通。

(二)在北美和香港的外国银行存储资金

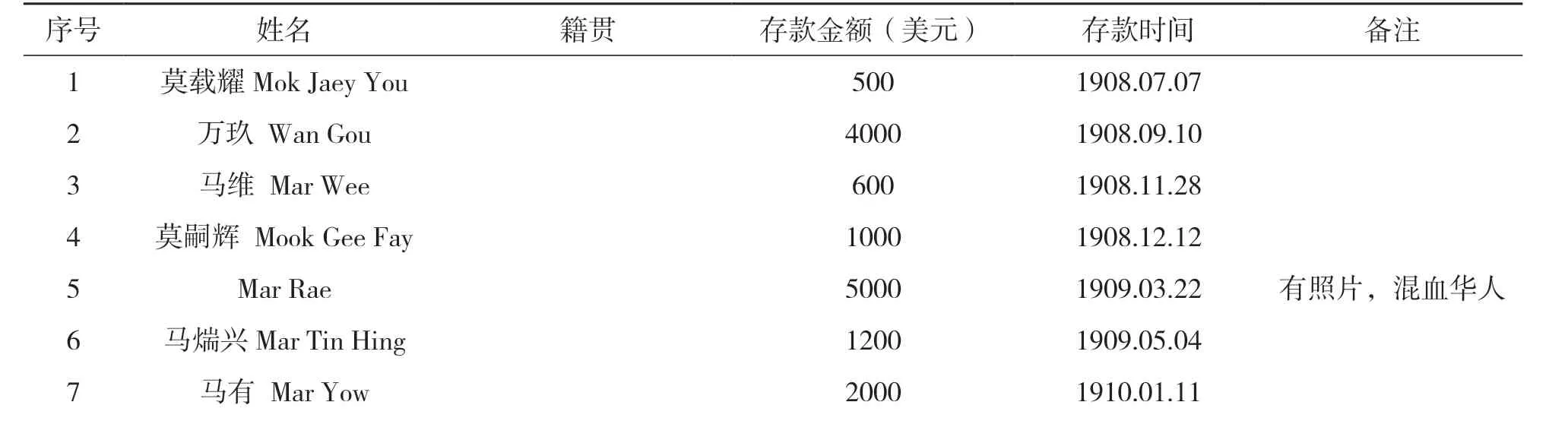

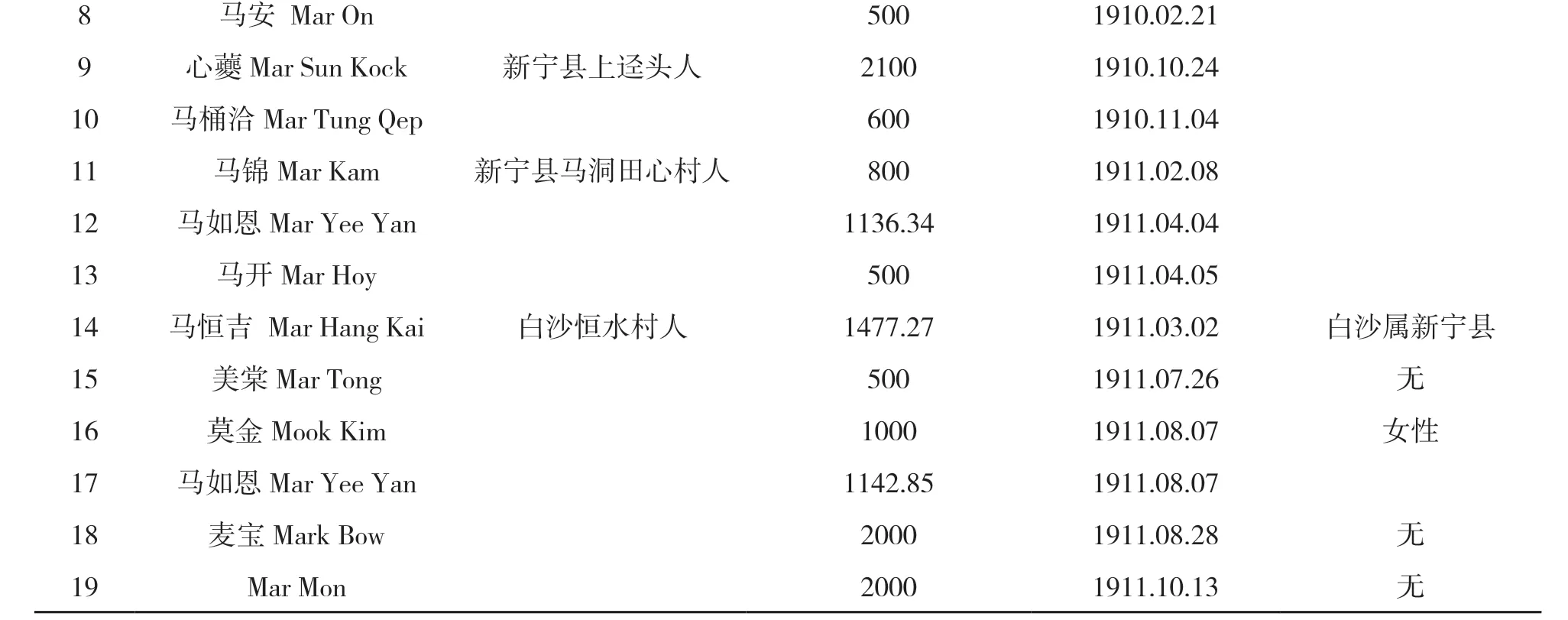

对于在北美事业发展较好的华侨而言,他们并非将所获得的金钱全部寄给家人,而是想法设法安全储存资金,或者进行投资,侨居地的外国银行很注意吸收华侨资金到银行存储。在加州大学伯克利分校班克罗夫特图书馆藏有一本汇丰银行华侨定期存款签名簿,有些客户用中文备注了籍贯,有些还黏贴上照片,绝大部分是广东新宁(台山)、开平、香山、新会、恩平等珠三角县份的人,存款簿中的金额有些还相当大。现以其中两页记载的清末华侨存款为例进行观察(见表1)。[17]

表1 《汇丰银行定期存款签名簿》清末时期华侨定期存款举例

说明:仅选取《汇丰银行定期存款签名簿》此页中清末时期的存款签名记录,民国时期的记录从略。

表1显示,清末时期美国华侨已经大量将所获的资金存储在国外银行,这些华侨的存款数量最少500美元以上,有的甚至达到5000美元这样的巨额存款。在20世纪头十年,北美华侨家乡的金融业仍然是十分传统的金融组织,农民没有储蓄的习惯,喜欢窖藏财宝,没有储蓄银行,盛行的是当铺。[9]因此,北美华侨除了接济家眷基本生活的费用,大都将款项存储在香港,便于在香港和内地投资和接济家眷。江门海关记载:“从外洋归国华侨携带现款,他们通常存在香港,以后如有机会才在本地使用。”[9]与中国传统的金融组织比较,外资银行资金雄厚,运作规范,资金存储其中的风险相对较小,也能起到保值和增值的作用,在中国人自己的银行尚未成长起来之前,北美华侨在外国银行的存储现象更为普遍。

(三)北美华侨以股份制方式进行投资

北美华侨事业发展的路径正如1904年香港商报评论《论新宁人兴办铁路》 (作者徐君勉)所说的那样,“其在外洋操业者,多半由工而进于商”[18],借债出洋之时大都为华工,勤俭积蓄后在侨居地购买外国公司股票进行投资,也在侨居地、港澳或内地合股创办工商生意,这是其金融意识指导下的资本投资行为。北美华侨家乡有“百子会”传统,通过入股筹集资金,服务于集体利益,获取收益,这种传统与北美侨居地市场经济中的股份制不断融合发展,20世纪以来北美华侨的投资大都以股份制方式进行,其中清末新政时期创办的新宁铁路公司是北美华侨股份制募集华侨资金投资实业的最典型案例。1906年初,新宁铁路创办人、美国华商陈宜禧给清政府商部的呈文中说,新宁县拟设立筹办该县铁路公司后,发布招股公告,“由宜禧前往美属金山各埠劝集华股,陈说利益,各商极为踊跃,计集成的款150余万两,本年八月回华,先汇100万元分存香港汇丰、渣打两银行,余款备订购机件陆续应用,而香港、新加坡各埠华商以及新宁本邑绅商入股者亦复不少,统计所集华股约在200万元以外。现设公司名曰‘新宁铁路公司’”。[19]北美华侨经过在侨居地西方市场经济和金融市场数十年的锤炼,到了20世纪初年开始将其获得的资金和经验移植到家乡的土地上进行一系列实践,推动以股份制为制度特征的现代工商业的发展。

四、结束语

学术界和中国官方法律文件将近代以来海外华侨华人寄给国内家眷的汇款凭证和书信称之为“侨批”或“银信”,并把“通过民间渠道”递送定义为“侨批”的重要特征之一。[20-21]也有将“侨批”的递送渠道界定为“指华侨华人通过民间渠道以及邮政、金融机构寄给国内眷属书信和汇款凭证的合称”[22],这个定义也有含义不清晰之处,侨批局实际上就是近代海外华侨设立的金融机构,因此这里的“金融机构”可能是指近代参与递送侨汇的华资和非华资、官方与民间银行机构。北美华侨递送银信回家,很早就与西方的银行合作进行,从学术研究的意义上看,无论是东南亚华侨通过侨批局,还是北美华侨通过华侨商业机构与西方银行相互合作递送,其本质上都是相同的,亦即侨汇和家信。

晚清时期北美华侨参与西方现代金融活动,为民国时期华侨以股份制形式在香港、北美、广州、四邑等地创建民营银行提供了经验,奠定了基础,也为华南地区北美华侨之乡的现代化提供了动力,正如1934年《良友》杂志记者考察所得的结论那样:“这次有机会旅行全国各地,北至关外,南至海南岛,所见所闻,只觉得足资伤感的地方多,可供欣幸的地方少。可是就一般情形而论,广东一省,比较上物质建设最前进,精神生活也较其他地方人民为兴奋,而大宗华侨发源地的四邑,更可以作为新兴城市的代表”[23]。