教育新基建赋能智慧校园转型升级:可能与可为*

2022-11-26赵晓伟沈书生翁子凌

赵晓伟 沈书生 翁子凌

教育新基建赋能智慧校园转型升级:可能与可为*

赵晓伟 沈书生 翁子凌

(南京师范大学 教育技术学,江苏南京 210097)

实现智慧校园转型升级是教育新基建通往学校的“最后一公里”。文章梳理了基建演进与智慧校园发展的历史脉络,分析了演进过程中所蕴含的技术思维变化,阐述了体现新技术思维的教育新基建所呈现的万物智联、数据智算、高速智享、普惠智推等新特征是智慧校园转型升级的现实契机与可能条件。在此基础上,文章从智慧校园的智基体系、智纽体系、智用体系、智盾体系出发,揭示教育新基建赋能智慧校园转型升级的内在机理,并厘清智慧校园转型升级过程中需要处理的“旧”与“新”、“建”与“用”、“堵”与“疏”三对关系,以此论述智慧校园转型升级的可为路径,为教育数字化转型背景下的智慧校园建设提供理论指导。

教育新基建;智慧校园;技术思维;人机协同

当前,各地市智慧校园建设方兴未艾,在积累经验的同时也衍生出系列问题,如“建不应需”“建而不用”等。如何总结经验、突破瓶颈,在已有基础上持续推进各类学校“智慧校园”建设,成为了亟待思考的重要问题[1],一些研究在智慧校园建设的价值意蕴、体系架构、实践应用等方面进行了若干思考[2][3][4]。2021年,《教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》指出,要将建设智慧校园新型基础设施作为教育新基建的重点部署内容之一,并在信息网络、平台体系、数字资源、创新应用、可信安全等方面指明了智慧校园的转型方向[5]。作为高质量教育支撑体系的数字底座,教育新基建为智慧校园转型升级提供了新的运行载体和驱动引擎。本研究结合教育新基建助力智慧校园的可能契机,探寻教育新基建赋能智慧校园转型升级的内在机理与可为路径,为实现学校教育高质量发展提供支持。

一 教育新基建赋能智慧校园转型升级的现实契机

以教育基建推进学校信息化建设是一项巧妙的战略安排,自21世纪以来便被视为教育信息化发展的重点任务。从基建赋能学校信息化发展的历程中,梳理基建的演进逻辑,有助于理解教育新基建的新特征,据此思考教育新基建赋能智慧校园转型升级的现实契机。

1 转型历程:基建演进与学校信息化发展相呼应

不同时期的教育基建具有不同的目标与任务,以历史眼光梳理教育基建的演进脉络,可以发现基建演进与学校信息化发展方向同向而行,大致可划分为四个阶段:

①建设施配资源阶段。21世纪初期,基建重点是实施“校校通”工程和中小学现代远程教育建设工程、推进校园网及多媒体网络教室建设、开发基础教育数字资源等。学校信息化正在起步,重点关注基础网络环境建设与数字资源建设,期望利用技术提高素质教育的效率与质量。

②以应用促建设阶段。随着物联网、移动计算等技术的普及,基建重点转为以应用驱动“三通两平台”建设,加快应用环境建设并深化技术在教学管理中的应用[6]。依托“三通两平台”构建支持高效率教学、自动化办公的数字校园,是这一时期学校信息化的建设重点。

③以应用促融合阶段。随着大数据与学习分析技术崭露头角,基建重点转为实现公共服务平台协同发展、创新“网络学习空间”建设与应用模式、提供满足个性化教与学需求的支持服务等。以互联互通的公共服务平台支持个性化教学、精细化管理、科学化决策成为学校信息化建设重点,数字校园向智慧校园转变迫在眉睫。

④以融合促创新阶段。伴随着智慧校园建设中传统基础设施边际效益的递减、以人工智能为代表的技术革新,国家重点实施教育新基建工程,并以新发展理念为引领,面向教育高质量发展需要,建设新型基础设施体系[7]。在此背景下,支持学校部署与完善智慧教学、智慧科研和智慧公共设施,创新教学管理应用,助推智慧校园升级转型,成为了需要思考的重要问题。

2 转型逻辑:基建的动态演进体现新的技术思维

从基建演进历程来看,新基建和传统基建是基建在不同阶段的特定表现形式[8]。理解新基建应超越物质层面,从基建演进逻辑理解其反映的思维层面的价值[9]。技术思维是解决技术问题过程中特有的思维活动,也是反映在技术创造活动中的思维原则[10]。特定时期的基建反映了特定的技术思维,理解新技术思维有助于理解教育新基建的新内涵,并为未来基建提供参考。

①以技术创新解放人。从2G模拟通信到5G新型移动通信,从计算机辅助系统到智能导学系统,技术的发展逐渐从符号流、资源流拓展至数据流。技术的创新激发人们以更大胆的方式畅想未来,对技术的期待也从自动化向自主化转变。早期自动化技术是为解放人的体力而设计的物理技术,通过设计拟人工具或类人功能实现日常工作自动化。但人类并不满足于此,期望在未来设计出无需人工干预的自主化技术解放人的脑力、设计生物代理延展并增强人的认知。

②以人为中心服务人。技术导向引发的盲目建设、建而不用等教育现象,与机器自主引发的“信息茧房”“过滤气泡”等社会风险,加剧了人们对技术人本性、公平性、解释性的担忧。“以学习者为中心的教育”“以人为本的人工智能”作为第二次“哥白尼革命”,代表了人的思维方式从以机器为中心到以人为中心的根本转变。不同于过去人类围绕在机器回路中的技术外在主义进路,“以人为本的人工智能”强调将人置于设计的中心位置,通过可理解、可解释的工具和有意义的控制服务于教育利益相关者的需求,此时机器围绕在人的回路中(Human in the Loop)。

③以需求导向发展人。坚持需求导向,能够避免人类沉浸在技术未来主义想象的美梦中难以自拔。回望教育基建发展史,技术前进的每一步似乎都和实现人类持续变化及其永不满足的需求有关[11],从“建设施配资源”的配置需求,到“以应用促建设”的使用需求与“以应用促融合”的用好需求,再到“以融合促创新”的高质量发展需求,可见技术来源于需求并创造了新的需求。伴随着技术的创新发展,人们越来越不满足于聚焦技术的表征形态维持自身发展,而是期望借助智能技术自感知、自适应、自决策的特征,延伸人的认知、支持虚拟人际关系等,并制定更具创新性和适应性的问题解决方案,实现从满足基本需求到催生新需求的重大转变。

④以人机协同增强人。人们对技术之于教育的理解,经历了“辅助—优化—增强”的阶段转变。然而,前两个阶段中技术的介入并未真正触及教育的本质问题;但在技术增强教育阶段,人机关系并非是辅助与被辅助、支持与被支持的关系,而是通过人与机器在组织决策中的优势互补实现协同共生。人机协同要求以相对理性的方式实现高水平人类控制和高性能机器自主之间的平衡,一种有效的实现方式是将机器高速处理分析数据并做出预测的能力与人的直觉判断、洞察力相结合,在人机互动过程中促进双方更加“智慧”:机器通过获得更多数据进行自学习的同时,人也能够获得对机器运作、决策机制、决策内容的深入理解。

3 转型优势:新基建的新特征支持智慧校园转型

教育新基建的特征随新发展战略延伸而来、随新技术思维引领而形成,具有新的底座优势和应用价值。作为教育新基建的关键环节和基本单元,现代学校的教育新基建具有以下新特征:

①“万物智联”,是智慧校园生态构建的新运行载体。教育新基建之“新”,在于以多网融合、万物感知的泛连接架构实现智能化联结。一方面,通过网络注智(应用5G关键技术)、终端注智(提供智能感知技术)、平台注智(实现云边融合、存算融合、异构算力融合)、应用注智(集成综合服务)、安全注智(确保隐私合规、数据安全),将人的一切行为和物的一切运行状态数据化并嵌入计算能力,实现智慧校园中人与物的超时空互联互通。另一方面,处于智能化联结中的万物通过协同共生,促进人更高效地决策并辅助物更智能地推理,在产生智慧的同时催生了新价值。个体在与外部世界的泛连接中实现数据流转、信息传递,共同构成新的智慧校园生态。

②“数据智算”,是智慧校园设施建设的新技术底座。教育新基建之“新”,在于通过海量数据、云边协同计算、深度学习算法之间的相互赋能,使“数据+算力+算法”支持下的高速智能计算得以实现,成为传统基建无可比拟的优势。首先,在数据上从乘数效应到指数效应,5G技术的高速率、低时延加上云计算技术的海量存储,促使智慧校园的数据级指数增长与存储成为可能。其次,在算力上从低速计算到高速处理,充分借助省市数据中心,依托边缘计算的低能耗、分布式能力实现边缘节点及时处理、云边协同智能计算,实现智慧校园的数据低时延传输和高速率计算。最后,在算法上从辅助认知到延展认知,借助智能平台底层的深度强化学习、卷积神经网络等深度学习算法,促使智慧校园数据挖掘水平、预测精度得以提升。

③“高速智享”,是智慧校园场景升级的新驱动引擎。教育新基建之“新”,在于发挥新技术群的优势,催生智慧校园涌现广泛可定制的应用场景。依托5G网络切片和网络功能虚拟化技术将物理网络切割为多个虚拟逻辑网络,可按需分配资源、灵活组织业务,满足不同场景的差异化需求;依托超高清直播教学网络切片,可满足师生对实验细节、操作展示等的特定需求;依托远程听评课网络切片结合边缘计算和人工智能,可在听评课中智能分析课堂教学情况,生成学情数据作为教研依据;依托学习评价网络切片,可借助智能物联网(Artificial Intelligence & Internet of Things, AIoT)设备,高速采集并分析学生日常行为、学习活动等数据,提供多维立体的综合素质画像;依托校园安防网络切片结合边缘计算,可实现全面感知状态、监测预警风险、智能研判趋势等,同时满足资产定位、设备运维、督导检查等校园多场景下的业务需求。

④“普惠智推”,是智慧校园个体成长的新发展动能。教育新基建之“新”,在于发挥数据作为新型生产要素的作用聚焦学校教育的本质,即“育人而非制器”[12],育人为本始终是教育新基建遵循的基本逻辑。教育新基建通过建设“互联网+教育”大平台,可实现数据生产要素的有序流动与价值挖掘,支持智慧校园中的学生个体获得优质学习资源、平等学习机会,并自动记录其全学科、全学段、全过程的学习和成长评价数据,诊断优势与不足,提供适应性资源和辅导等服务,促进个性化成长;同时,支持学生发挥主体责任,通过机器学习模型的事前事后可解释性技术,助其理解机器决策的方式与机制,从而与机器“协商”做出负责任的学习决策。

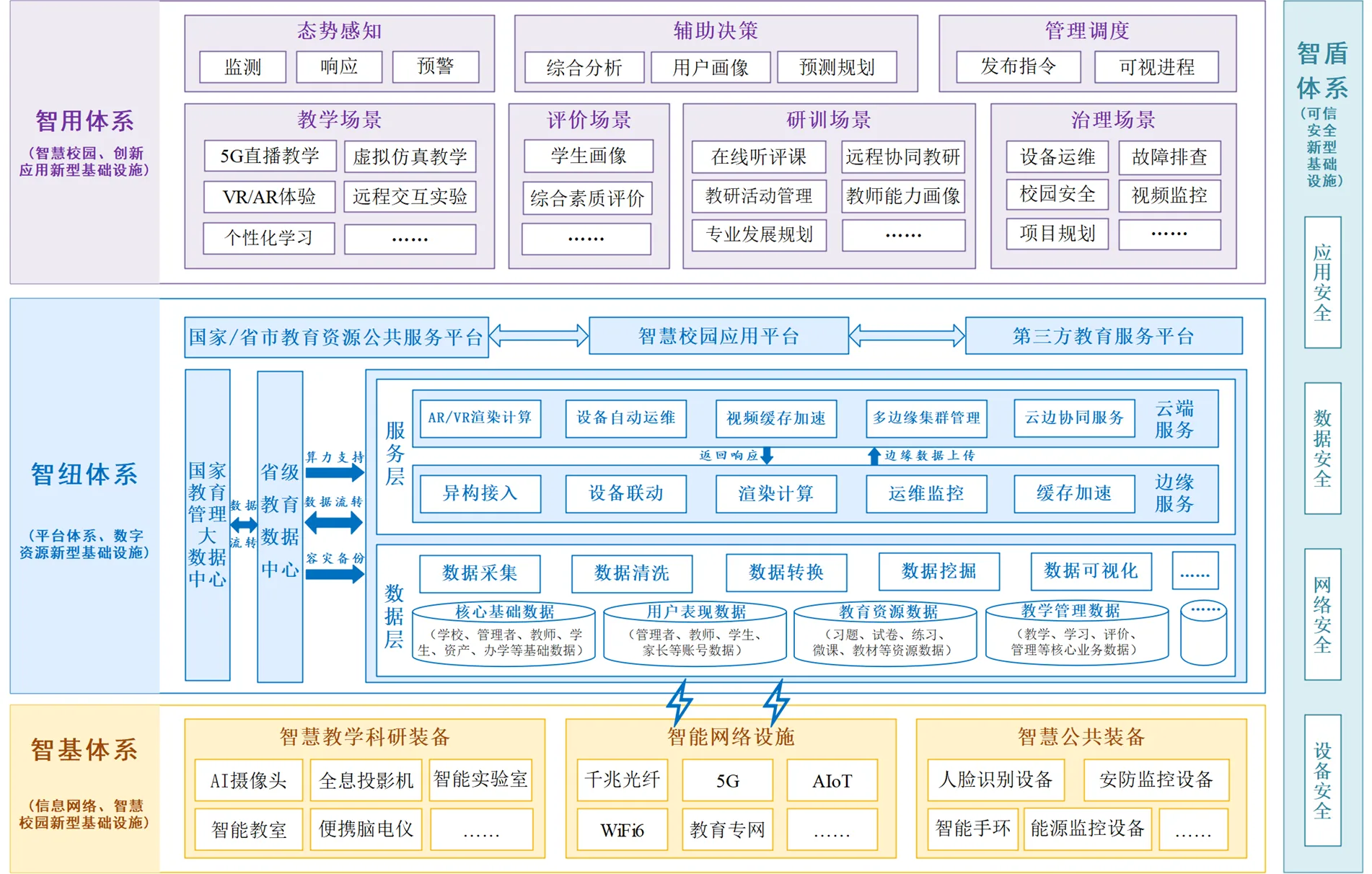

二 教育新基建赋能智慧校园转型升级的内在机理

在《智慧校园总体框架》标准中,智慧校园总体框架分为基础设施层、支撑平台层、应用平台层、应用终端和信息安全体系五个部分[13]。据此,本研究梳理了教育新基建赋能智慧校园转型升级的内在机理,设计了智基体系、智纽体系、智用体系、智盾体系,如图1所示。

图1 教育新基建赋能智慧校园转型升级的内在机理

1 智基体系:以新技术架构为底座促进提速增智

当前智慧校园的网络承载力有限,教育网络难以满足大规模在线学习、AR/VR教学、超高清直播、智能化管理等多样化需求,且网络设备设施运维管理成本较高。教育新基建以新技术架构为底座构建“智基体系”,赋能智慧校园基础设施实现多网融合提速。智能网络设施包括以千兆光纤和5G为代表的“双千兆”网络、AIoT、WiFi6、教育专网等网络支撑技术,通过搭配不同无线侧接入制式[长期演进技术(Long Term Evolution,LTE)和/或新空口(New Radio,NR)]、不同核心侧选项(4G、5G核心网融合)等多种组网策略升级已有网络,实现智慧校园多网融合;借助网络功能虚拟化、软件定义网络等技术统一核心网络管控、进行多种网络部署,可快速满足不同场景的定制化需求,实现多网灵活扩展、实时控制与调配。

在物理空间的数字化改造方面,要升级智慧教学科研装备,借助智能装备(如AI摄像头)打造沉浸感知、高清呈现、仿真交互的智能教室与实验室,利用多模态感知设备(如便携脑电仪)追踪用户学习、实验、研训等全过程数据流,构建生动直观形象、过程多态记录的新环境。同时,要升级智慧公共装备,提供人脸识别装置、安防监控设备等进行实时监控、安全预警与远程调度,提供智能手环、自助餐饮设备等进行体质监测、膳食搭配与餐饮管理,提供环境感知设备、能源监控设备等支持照明调节、能耗监测、故障分析与远程控制,助力平安校园、健康校园、绿色校园建设。此外,要利用边缘计算能力,实现百万级个人终端与智能装备的接入与互联,支持各终端采集的实时数据在边缘节点完成快速计算,实现高效处理与运维管理。

2 智纽体系:以融通性平台为中枢加速数据流通

当前智慧校园中仍存在数据难契合真实场景的“断链”问题、不同场景间数据难流通的“断流”问题、多源异构数据难融合的“断裂”问题等,导致大量数据资源长期处于休眠状态,数据价值尚未完全体现。教育新基建以融通性平台为中枢构建“智纽体系”,赋能智慧校园中数据泛在流通共享、服务资源集聚开放。数据层用来保存云边计算中产生的各类数据,包括若干主题数据,同时提供采集、清洗、转换、挖掘、可视化等数据服务,实现异构系统之间的数据交换与融合,并通过各系统数据的抽取、加载、转换映射,从源头实现数据融合[14]。在全面融合的基础上,依托数据资源共享交换体系,学校数据平台基于就近原则接入国家和省级教育数据中心进行数据交换与共享,并获得强大的算力支持与容灾备份服务。

服务层依赖云边协同的服务架构,形成边缘执行、云端管控的服务机制。一方面,借助边缘计算服务,采集各类终端中产生的海量数据,依托协议转换技术实现多源异构设备的接入与联动,同时实现底层数据的归一化和汇聚处理,支持数据本地和云端协同存储。轻量化AI推理框架对边缘场景中时间敏感的数据进行实时计算与处理,如AR/VR场景的渲染计算、设备监测的自动运维、高清视频播放的缓存加速等,并将处理结果返回边缘设备;而对时间不敏感的数据,可通过“数据上云”进行深度挖掘与计算[15]。另一方面,在云端提供多边缘集群管理、云边资源协同和具体业务服务,将云平台产生的数据与终端采集或处理后的数据汇聚,进行长周期的挖掘与分析,为智能管理提供决策参考,并将响应结果返回至用户端或边缘节点。在此基础上,搭建起连通国家教育资源公共服务平台和第三方教育服务平台的智慧校园一站式平台。

3 智用体系:以定制化场景为引擎深化应用创新

受网络时延与连接方式的限制,当前智慧校园应用场景缺乏灵活性和拓展性,难以快速满足不同场景的应用需求。教育新基建通过边缘智能按需“切片”,以定制化场景为引擎构建“智用体系”,依托态势感知、辅助决策、管理调度等优势,赋能智慧校园应用变革创新。

①赋能教学活动从“教为中心”向“学为中心”转变。教育新基建通过细分教学场景,转变千篇一律的教学形式,重视学生沉浸式体验和个性化需求。一方面,通过网络切片技术为不同学习活动提供网络保障,为学生带来强交互、高沉浸的学习体验。例如,进行直播教学时提供高带宽网络切片,将远端真实场景予以高清呈现,带给学生身临其境之感;进行远程互动实验时提供低时延网络切片,支持学生远程实时操作。另一方面,依托云边融合平台捕获学生的多模态行为数据,定制知识图谱,提供个性化学习支持服务。例如,课前通过智能系统捕捉学生欠缺的知识点,为教师提供可选的教学内容与活动序列;课中借助边缘节点捕捉师生的多模态行为痕迹,以时间线形式将关键活动绘制成“编排图”,支持教师实时进行反思与适应性调整;课后依据知识图谱,围绕未掌握、还需巩固的知识点为学生提供适应性学习方案。

②赋能评价方式从单点记录向横纵贯通转变。教育新基建依托融通性平台底层数据的互通优势延伸评价场景,转变智慧校园评价证据单一、片面、抽象的现状,汇聚过程性评价数据,构建横向联动、纵向贯通的评价生态场。基于边缘节点与云端平台,一方面开展面向五育融合的横向评价,通过实时采集汇聚学生课内外多模态数据,全面刻画德智体美劳五维行为表现,生成动态“学生画像”;与班级均值比较,基于预警仪表盘识别具有潜在风险的学生,为下一阶段学生成长提供干预与反馈。另一方面,实施覆盖全学段的纵向评价,形成学生数字档案袋,助其正视自身优势与不足,为职业生涯规划提供指导;对接国家、省市数据中心,汇聚区域中小学生综合素质发展整体趋势与特征,为调适政府教育管理、高校自主招生选拔等提供依据。

③赋能研训形式从粗放经验向精准循证转变。教育新基建通过优化研训场景,转变当前教师研训单模态、粗粒度的现状,汇聚教学、教研活动的多模态数据,支持研训活动循数而行。一方面,通过在线教研支持远程互听互评,促进跨校教学交流。基于5G网络实现近端教室名师授课、远端教室互动点评,边缘计算平台实时分析多模态、细粒度教情数据,结合教研员评课的数据,自动生成反映该节课的教学能力矩阵,对比数据库中优秀教师的能力矩阵,识别薄弱之处并形成改进方案。另一方面,借助研修数据助力精准教师培训,促进教师专业能力提升。结合云边平台汇聚的个人特征、教学教研活动等多维数据,绘制教师画像,精准诊断教师的教学能力水平、预测个性化发展需求、提供定制化研修内容与发展路径。

④赋能治理手段从人管电控向人机协同转变。教育新基建通过革新治理场景,转变当前智慧校园治理中依赖人类经验和低端机器辅助决策的现状,赋能人机协同治理决策,包括完全自主的决策、顺序启发的决策、聚合智能的决策三种。其中,完全自主的决策是指管理者将决策权完全委托给机器。例如,在设备运维场景中,基于海量物联网切片,在边缘端收集水电、照明等设施信息,预测设备更新或故障时间,实现限定阈值内自动运维。顺序启发的决策是指管理者与机器依次做出决策,基于机器预测结果进行启发性决策。例如,在校园安全场景中,基于安防管理网络切片,利用视频监控、人脸识别等监管学生的健康安全、在校行踪等,通过边缘计算快速预测异常信息,为事先防控提供应急预案。聚合智能的决策是指管理者与机器通过聚合规则协同决策。例如,在项目规划场景中,提出可供参考的方案与关键指标,由机器预测方案成功概率,管理者则参与机器决策的置信度评级并制定最终方案。

4 智盾体系:以全方位监管为保障增强可信安全

当前智慧校园建设安全保障机制薄弱,安全事故频发,教育新基建以全方位监管为保障构建“智盾体系”,赋能智慧校园各层级体系实现智能防护:①针对智基体系,建立云边协同轻量化运维机制,实时监控设备数据,提高自动化故障告警的预测性维护比例,确保设备安全;为教育专网、AIoT等出口设置防火墙、设置分布式拒绝服务(Distributed Denial of Service,DDoS)防护阻隔未知入侵,部署多级备用和应急指挥网络,提高网络安全。②针对智纽体系,依据国家标准统一数据存储、传输格式,推进数据流转全过程认证和脱敏,规避非法篡改与破坏风险,确保数据安全。③针对智用体系,推动新应用进校园审核备案并开展风险评估和安全审查,构建白、黑名单相结合的联合防御系统检测违规业务行为和访问动作,基于各应用场景数据形成“感知—决策—管理”一体化监督机制,确保应用安全。

综上,体现新技术思维的教育新基建促进了智慧校园的智基体系、智纽体系、智用体系与智盾体系转型升级。其中,智基体系与智纽体系构建了支持教育活动开展的全空间,不仅形成了虚拟空间的“群体镜像”,也可借助云端数字痕迹使面对面工作可计算建模;智用体系推动基建底座在学校场景中的融合应用,延展了教育活动的时空边界;而智盾体系通过保障设备安全、网络安全、数据安全与应用安全,构筑了智慧校园转型升级的安全盾牌。

三 教育新基建赋能智慧校园转型升级的实现进路

教育新基建赋能智慧校园转型升级是一项系统性工程,需统筹增量与存量,整体规划、因地制宜、量力而行。

1 适度超前:处理好“旧”与“新”的关系

智慧校园转型升级需平衡好教育新基建(增量)和已有基建(存量)之间的关系,以结构调整促进智基体系、智纽体系的动能转换。结构调整可采用“存量—增量”“增量—存量”两种组合方式:①“存量—增量”方式以存量调整为主,辅以必要的增量改革与减量调控,旨在通过优化存量,使实际教育效益达到或趋近帕累托最优,一方面升级已有基础设施,如借助边缘节点在传统物联网联接的设备中适配容器化技术和异步事件驱动框架,提供通用性框架统一管理、监控异构设备,使多源设备便捷接入;另一方面适应新需求优化设施性能,如适应数据增长与高速计算趋势优化网络架构,促进云边协同和算网融合。这种方式适用于存量基本稳定、需求明确、倾向于在小规模内审慎布局调整的学校。②“增量—存量”方式以增量改革促存量调整,旨在通过投入新基建使教育效益达到或趋近最优,可先确定学校的整体发展需求再进行系统基建部署。这种方式适用于潜在效益远高于实际效益、增量要素供给弹性大的学校。

2 因校制宜:处理好“建”与“用”的关系

将教育新基建转化为教育新机遇,关键在于“用”。用好新基建、释放新动能,需避免供需两侧不匹配导致的“建不应需”“建而难用”问题,并警惕其引发资源闲置、浅层应用等系列问题,以解决现实需求问题为导向,因校制宜地推进学校的定制化新基建方案。落实智用体系,一方面在需求侧充分挖掘用户对应用场景的需求,提供立体化学习体验、满足差异化学习需要、助力实质性教育公平;另一方面在供给侧依照用户多样化的应用需求,采用智慧校园示范校先试先行的建设思路,以应用服务为引领系统规划智慧校园的技术架构与场景创新,确保底层数据互通共享,推动以5G+AIoT为核心技术、以云边协同为核心架构的各类智能场景落地。此外,还需注意新技术架构应为向后兼容而设计,便于持续迭代升级。

3 包容审慎:处理好“堵”与“疏”的关系

教育新基建的新特征有助于发挥数据的价值,但容易产生网络安全、数据安全等问题,需及时监管平台以提供安全服务。智慧校园新基建作为教育新业态,可采用“包容审慎”原则进行监管[16],即以包容态度鼓励新设施部署与应用创新,以审慎态度规范底层技术架构、数据接入标准、网络服务与应用行为,同时确保一定的灵活度,具体做法是:转变一刀切的行政审批,探索事前准入机制,实施智慧校园新基建的备案与审核,完善负面清单制度,从源头规避有风险的技术或平台;创新事中监管方式,采用多元协同监管机制,建立学校尽责、政府负责、社会协同、法治保障的监管体系,依托智慧校园平台提供项目管理服务,从“建—配—管—用—维”五个流程加强市、区、校三级新基建的预算计划编制、项目合同履约监管,规范业务流程;强化事后质量评估,通过全生命周期管理实现全程质量追溯,提供自我整改的合规措施。

四 结语

教育新基建既是教育数字化转型的重要牵引,也是智慧校园转型升级的关键动能。新时代基建演进与智慧校园高质量发展的现实要求,是教育新基建赋能智慧校园转型升级的可能契机,为智慧校园转型提供新运行载体、技术底座、驱动引擎与发展动能。升级智慧校园的智基体系、智纽体系、智用体系、智盾体系,处理好“旧—新”“建—用”“堵—疏”三对关系,是教育新基建推动智慧校园转型升级的可为路径,有助于为学校教育高质量发展奠定基础。

[1]付卫东,刘慧敏,陈安妮,等.教育新基建助力“双减”政策落地:需求、优势与挑战[J].现代教育技术,2022,(1):27-34.

[2]黄荣怀,张进宝,胡永斌,等.智慧校园:数字校园发展的必然趋势[J].开放教育研究,2012,(4):12-17.

[3][15]刘诣,胡晓筝,刘莲花.基于“边缘智能计算”的智慧校园设计[J].现代教育技术,2021,(2):81-87.

[4]常晟,王佳雨,张洋,等.基于云数据环境的智慧校园建设与实践[J].现代教育技术,2021,(11):55-62.

[5][7]教育部.教育部等六部门关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见[OL].

[6]杜占元.推进教育信息化的目标、部署和认识[J].中国高等教育,2013,(24):3-5.

[8]郑旭东,周子荷.教育新基建三问:何为基?新在哪?如何建?[J].电化教育研究,2021,(11):42-47.

[9]李海舰.五方面理解“新基建”内涵与重点[OL].

[10]盛世豪,金松.技术思维、科学思维、艺术思维比较论析[J].延边大学学报(社会科学版),1988,(1):45-54.

[11](英)查尔斯·辛格著.王前,孙希忠译.技术史:文艺复兴至工业革命[M].上海:上海科技教育出版社,2004:484.

[12]杨叔子.育人而非制器:杨叔子口述史[M].武汉:华中科技大学出版社,2020:239-243.

[13]国家市场监督管理总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T36342-2018 智慧校园总体框架[S].北京:中国标准出版社,2018:3-5.

[14]杨宗凯.教育新基建:高质量教育体系的支撑力量[M].北京:科学出版社,2021:9.

[16]中国政府网.李克强主持召开国务院常务会议确定支持平台经济健康发展的措施[OL].

Transformation and Upgrading of Smart Campus Empowered by New Infrastructure of Education: Why and How?

ZHAO Xiao-wei SHEN Shu-sheng WENG Zi-ling

The realization of the transformation and upgrading of a smart campus is the last mile from the new infrastructure of education to the school. This paper combed the historical lineage of infrastructure evolution and smart campus development, and analyzed the technological thinking changes contained in the evolution process. Meanwhile, this paper expounded that intelligent connection of all things, intelligent data calculation, high-speed intelligent sharing, inclusive intelligent promotion and other new characteristics of the new infrastructure of education embodying the new technological thinking were the realistic opportunities and possible conditions for the transformation and upgrading of smart campus. Based on this, starting from the smart base system, smart button system, smart use system and smart shield system of the smart campus, the internal mechanism of the transformation and upgrading of the smart campus empowered by the new infrastructure of education was revealed. Meanwhile, the three pairs of relationships, namely, “old” and “new”, “construction” and “use”, “blocking” and “unchoking” were handled, so as to discuss the possible path of the transformation and upgrading of smart campus, which could provide theoretical guidance for the construction of the smart campus in the context of the digital transformation of education.

new infrastructure of education; smart campus; technological thinking; human-machine collaboration

G40-057

A

1009—8097(2022)11—0042—08

10.3969/j.issn.1009-8097.2022.11.005

本文为全国教育科学“十三五”规划2019年度国家一般课题“适应性学习空间支持下的学习范式研究”(项目编号:BCA190081)的阶段性研究成果。

赵晓伟,在读博士,研究方向为信息化教学设计,邮箱为zxw1995925@qq.com。

2022年3月5日

编辑:小米