不同施肥处理对青稞根际土壤铵态氮和硝态氮的影响

2022-11-25周兰兰刘梅金李明军徐冬丽王国平郭建炜胡再青张忠广李风庆桑安平萧云善闫春梅

周兰兰,刘梅金,李明军,徐冬丽,王国平,郭建炜,胡再青,张忠广,李风庆,桑安平,张 涛,萧云善,闫春梅

(甘肃省甘南州农业科学研究所,甘肃合作 747000)

0 引言

青稞是青藏高原高海拔冷凉地区分布最广的农作物品种,也是中国藏区人民在特殊环境和生活条件下不可替代的重要食粮,约80%左右的藏族同胞主食都以青稞为主[1]。青稞种植是青藏高原藏区种植业和粮食生产的支柱,对中国藏民的生活有着重要的影响,也为藏区人民的健康和经济发展发挥重要作用[2-3]。

甘南藏族自治州是甘肃省青稞主产区,种植面积和产量均居州内各类农作物之首[4]。但由于理论基础研究滞后,科研基础设施欠缺,极大的限制着青稞产业的发展。尤其是施肥方面没有得到科学、精准的控制,过量化肥施用造成环境污染、资源浪费,还会破坏土壤基础肥力。因此,实现合理施肥和提高肥料利用率是目前研究的重点问题。

青稞的生长发育及养分吸收规律与其他麦类作物有相似之处,但由于种植土壤及气候环境不同,其营养及需肥特征有其特殊性,同一品种在不同海拔生态区,采用同样的栽培及施肥措施,产量变幅达到2250~6750 kg/hm2[5-6]。青稞生长期分为苗期、分孽期、拔节期、抽穗期和成熟期,其在不同时期需要氮、磷、钾肥比例以及微肥量不同[7]。青稞生育期短,生育前期对营养物质需求极为敏感,苗期吸肥快、幼穗分化起步早[8],分蘖期保证有较高的氮素营养水平可以促进生殖分蘖花序分化,增加小穗数和小花数,但过高氮肥用量对青稞产量形成有一定抑制作用[9-10]。青稞生长中后期对养分的需求依然很大,中后期营养是提高青稞产量的关键,但由于青稞茎秆软弱,后期氮肥施用过多,容易引起青稞的贪青、倒伏,过少又满足不了青稞的营养需求。因此,控制肥料用量,按照青稞养分需求适时适量供肥,是解决这一矛盾的重要措施。

对于施肥早期研究重点集中在氮磷用量及配比上[11-13],微生物肥料能提高作物产量、品质[14]。近年来,缓控释肥料受到国内外的重视[15-16],其具有养分释放速率缓慢,释放周期长,能够满足作物整个生育周期养分需求的特点,是中国肥料产业未来发展的重要方向[17]。其主要以无机物质作为原料,通过物理、化学和生物化学的单一作用或者复合作用调节养分释放速率,达到控制养分释放加快或放慢的效果。谭华等[18]认为,缓释肥的主要特性是养分释放速率缓慢,从而使作物能够充分的吸收利用,不仅能够降低土壤中残留肥料,而且可以提高肥料的利用效率。不同缓控释肥料的养分释放特点及机理成为研究的重点之一[19-20],但在青稞生产上的研究甚少。本试验通过对不同时期、不同土层深度、不同方式施肥处理下土壤铵态氮、硝态氮含量的测定,探索土壤氮素释放规律,为青稞养分需求的理论与实践乃至提高青稞产量与品质奠定研究基础。

1 材料和方法

1.1 试验设计

试验在甘南藏族自治州卡加曼乡新集村进行,试验采用田间随机区组设计,共设6个处理,处理1:对照(不施肥)、处理2:农民常规施肥(氮磷肥,基肥一次施入,施磷酸二铵 112.5 kg/hm2、尿素 75 kg/hm2、有机肥30000 kg/hm2)、处理3:优化施肥(氮磷钾肥,基肥加追肥2次施入,施过磷酸钙750 kg/hm2、尿素97.5 kg/hm2、硫酸钾90 kg/hm2做基肥一次施入,尿素97.5 kg/hm2于6月2日做追肥施入)、处理4:缓释肥料A(氮素释放周期55天,30%包膜,施495 kg/hm2)、处理5:缓释肥料B(养分释放周期75天,50%包膜,施495 kg/hm2)、处理6:缓释肥料C(养分释放周期95天,70%包膜,施495 kg/hm2)。3次重复,小区面积4 m×5 m=20 m2。

采用人工划沟条施的施肥方式,16行区,行距0.25 m,区距0.30 m,肥料条施后进行条施播种。4月7日播种,青稞品种为甘南州农科所选育出的‘黄青2号’,播量525万粒/hm2,小区下籽量10512粒。

1.2 试验材料

本试验以甘南州农业科学研究所新育品种‘黄青2号’为材料,分别在5月7日(苗期)、6月8日(分蘖期)、7月2日(拔节期)、7月22日(抽穗期)、8月26日(成熟期)取土样。分别对应以上时间,土钻取样,分别取0~20、20~40 cm土壤样品,3钻,然后混匀,按四分法留样,用于测试各土层铵态氮和硝态氮含量。

1.3 试验方法

新鲜土样硝态氮含量测定采用酚二磺酸比色法[21],铵态氮含量采用靛酚蓝比色法[22]。

1.4 统计方法

每个试验重复3次,采用Excel 2003和SPSS 17.0进行数据统计与方差分析。

2 结果与分析

2.1 不同施肥处理与土壤铵态氮

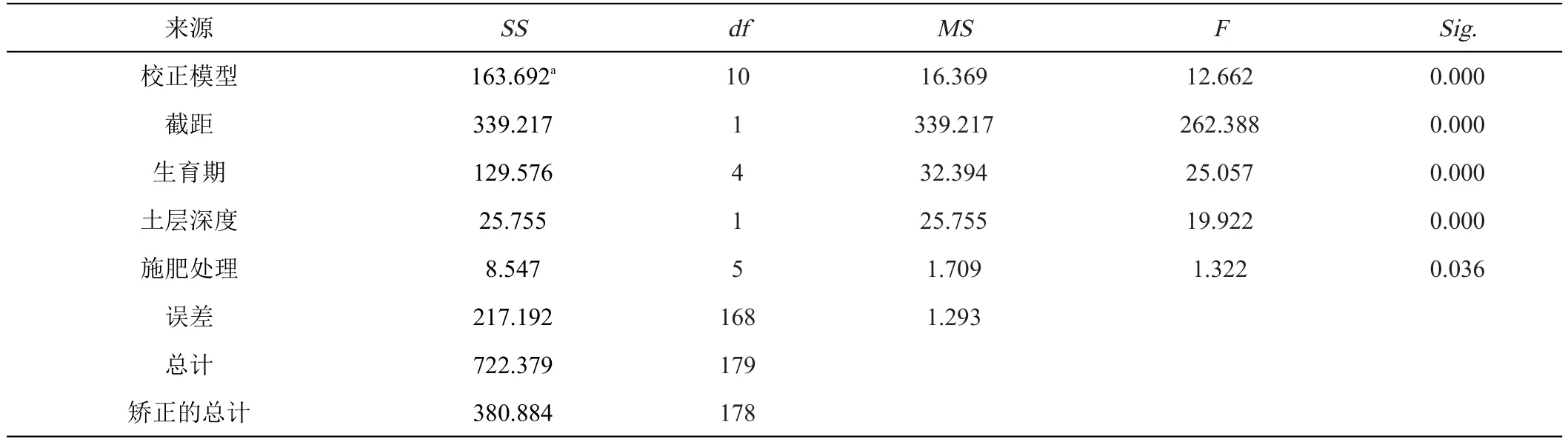

如表1所示,对铵态氮进行方差分析,可知,生育期、土层、施肥处理对铵态氮的影响显著。

表1 不同时期、不同土层、不同施肥处理下土壤铵态氮含量的方差分析

不同生育时期土壤铵态氮含量的多重比较见表2,结果显示,整个生育期土壤铵态氮含量呈现降低—升高—降低的趋势。随着生育期的推进,土壤中的铵态氮逐渐被植株吸收以供生长所需。土壤中铵态氮必须经过一个缓慢的分解过程才能被植株吸收,抽穗期土壤中铵态氮含量达到峰值,没有被及时吸收。生育后期明显降低,但显著的高于生育前期。

表2 不同时期铵态氮含量的多重比较

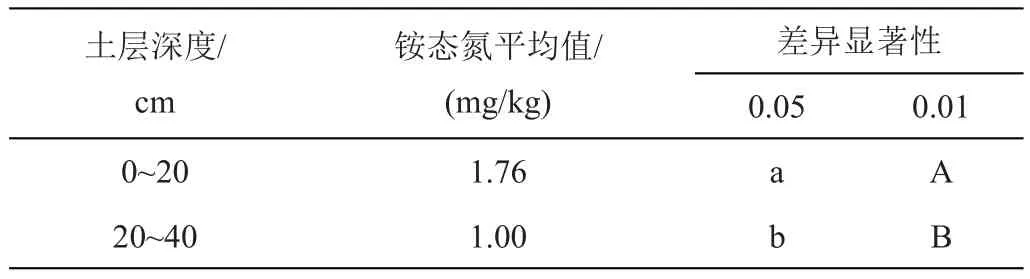

不同土层深度铵态氮含量的多重比较见表3,可知,0~20 cm土层铵态氮含量显著的高于20~40 cm,表明表层土壤铵态氮对青稞植株生长发育影响较大,也有利于植株的吸收利用。

表3 不同土层铵态氮含量的多重比较

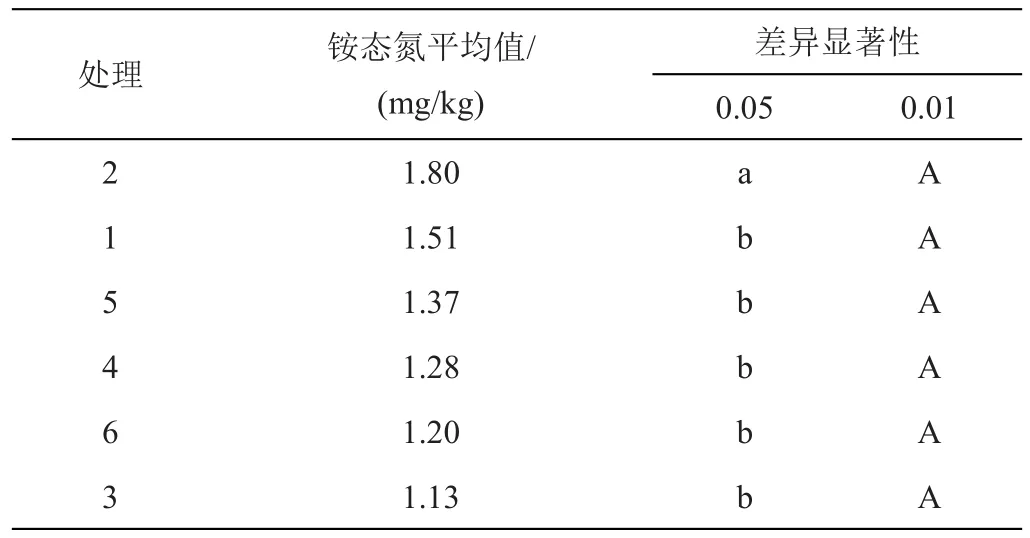

不同施肥处理对土壤铵态氮含量的影响结果见表4,可知,处理2氮磷肥和基肥一次性施入土壤中铵态氮含量最高,表明此种施肥方式肥料利用率较低,一部分氮素未被植株利用残留在土壤中,造成肥料浪费和地下水的污染。对照土壤中铵态氮含量较高,主要是因为土壤中的铵态氮必须经过一定的分解过程才能供给地上部分,而对照土壤中缺少与其作用的物质。3种缓释肥料中施肥料C的土壤铵态氮含量最低,这与青稞生长后期氮素需求高峰相吻合,且缓释肥料B与青稞氮素需求最为一致,不会造成生长后期氮素高而使青稞贪青晚熟。

表4 不同施肥处理铵态氮含量的多重比较

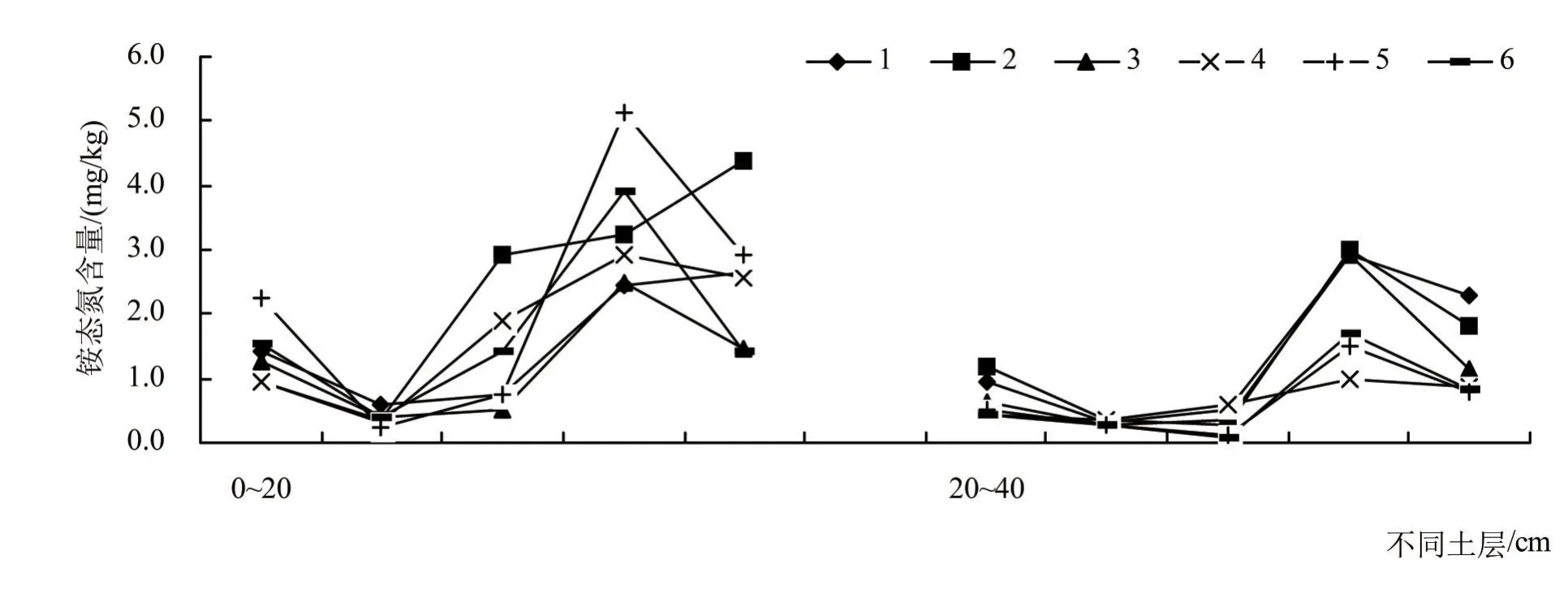

不同生育期不同土层铵态氮含量的变化如图1所示,0~20 cm和20~40 cm整体呈现降低—升高—降低的变化趋势。抽穗期0~20 cm土壤中铵态氮含量出现峰值,且处理5最高,值为5.13 mg/kg,足以提供此时植株对氮素的需求,对照最低,值为2.43 mg/kg,对植株生长的影响较小;处理1和2从抽穗期到成熟期值反而升高,表明氮素有所损失,对照和农民常规施肥不是最佳的施肥模式。20~40 cm土层中,铵态氮含量低于上层土,说明一部分铵态氮随地下水流经土壤深层,但还有部分损失掉。

图1 不同生育期、不同土层铵态氮含量的变化

2.2 不同施肥处理与土壤硝态氮

如表5所示,对硝态氮进行方差分析,可知,生育期、土层深度、施肥处理对硝态氮的影响显著。

表5 不同时期、不同土层、不同施肥处理下土壤硝态氮含量的方差分析

施入土壤中的氮肥在脲酶的作用下,首先转换为铵态氮,其中一部分会被作物直接吸收利用,另一部分会在土壤硝化酶的作用下转化成能被作物吸收的硝酸根,也可通过反硝化作用形成气体释放在大气中,剩下的会留在土壤中形成土壤残余氮。

不同生育时期土壤硝态氮含量的多重比较见表6,土壤中硝态氮含量先骤降,后又缓慢升高,到成熟期又缓慢下降。苗期硝态氮含量最高,达到22.64 mg/kg,且显著的高于其他各时期。苗期对氮素的需求大,肥料中的氮首先形成铵态氮,再通过土壤中硝化细菌的作用形成硝态氮,此时土壤中硝态氮含量较高。随着植株不断生长,硝态氮逐渐被吸收,抽穗期氮肥逐渐被微生物分解,出现短暂的升高。成熟期由于植株需要供给籽粒营养,土壤中硝态氮被利用而降低。

表6 不同时期硝态氮含量的多重比较

土层深度对硝态氮含量的影响见表7,可知,0~20 cm硝态氮含量显著的高于20~40 cm。铵离子通过硝酸酶可形成硝酸根,而铵离子主要来源于肥料、土壤有机质的分解以及土壤粘粒吸附态离子的释放,这些过程主要在土壤上层进行。

表7 不同土层硝态氮含量的多重比较

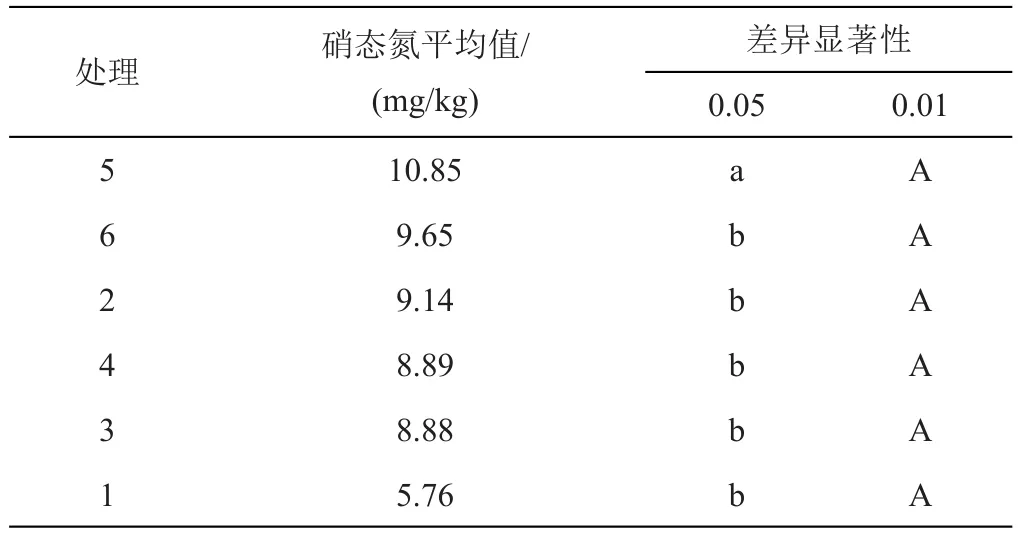

不同施肥处理对土壤硝态氮含量的影响如表8所示,可知,硝态氮含量由高到低的顺序排列为5>6>2>4>3>1,最高的为处理5,值为10.85 mg/kg,表明处理5土壤中硝化细菌活跃,硝酸酶活性高,有利于硝化作用的进行,表明土壤中铵态氮达到一定浓度时,硝态氮含量与铵态氮没有相关性(表9),而与硝酸酶活性有关;处理6次之,显著的低于处理5;处理4和处理3值基本一致,而对照处理1最低,说明处理1土壤中缺少硝酸酶的底物。

表8 不同施肥处理硝态氮含量的多重比较

表9 铵态氮、硝态氮含量与各因素之间的相关性

不同生育期不同土层硝态氮含量的变化如图2所示,硝态氮含量在整个生育期呈现降低—升高—降低的趋势。从0~20 cm土层到20~40 cm土层,苗期铵态氮含量变化最大,处理1、2、3、4、5、6下降幅度分别为41.63%、66.12%、66.81%、60.99%、73.59%、71.11%,对照下降的幅度明显小于其他处理,处理5下降的幅度最大,表明处理5氮素利用效率最高;下层土壤中,抽穗期处理6硝态氮含量显著的高于其他处理,表明处理6氮素释放周期过长,肥料过剩,会延长青稞生育期。

图2 不同生育期、不同土层硝态氮含量的变化

3 讨论

氮素是作物生长发育的必需营养元素,土壤有机质经过矿化作用形成无机氮才可以被直接吸收利用[23]。在适宜的土壤温度、水分、氧气和pH条件下,土壤腐殖质和有机质被微生物分解并释放氮素,固定为铵态氮和硝态氮,可以达到减少肥料损失的效果,但对提高产量不宜。许翠清等[24]研究表明,土壤铵态氮、硝态氮含量随季节发生动态变化。雍太文等[25]研究发现,大豆、麦子、玉米套作可以保持土壤肥力,大豆根瘤菌通过固氮作用供给麦子、玉米养分,也大大的提高了氮素的利用效率。张鑫等[26]研究表明,土壤表层铵态氮含量受施肥的影响较大,40 cm以下铵态氮含量趋于稳定,而硝态氮受降水的影响,会随水流下移,污染浅层地下水,因此,必须采取相应的措施减少土壤中残留的硝态氮,可通过优化施肥、施用缓控释肥料以及秸秆还田等,减少环境污染。DRMATZN[27]研究发现缓控释肥料能满足作物整个生长发育期的营养需求,且所含养分比速效肥的肥效更长。近年来,缓控释肥料制备过程中养分释放方式、速率和持续时间都可以加以控制[28]。以上研究表明,缓控释肥料可以有效的提高肥料的利用效率,土壤中铵态氮、硝态氮含量直接影响作物氮素的供应。

本研究结果表明,生育时期、土层深度、施肥处理对土壤铵态氮和硝态氮的含量影响显著。铵态氮和硝态氮含量在青稞整个生育期都呈现降低-升高-降低的变化趋势,这与青稞生长过程中养分需求特点基本相一致;20~40 cm土壤中两种物质的含量均低于0~20 cm,且下层土壤硝态氮含量的变化幅度远远大于铵态氮,这也证明了硝态氮容易受降水等因素的影响而损失掉。同时也表明,土壤中铵态氮浓度较高时,硝态氮含量主要取决于硝化细菌的活跃程度,而与铵态氮浓度无关。

本研究结果还表明,不同施肥处理下土壤中铵态氮和硝态氮含量有差异,但两种物质含量变化不同。铵态氮和硝态氮变化顺序分别为处理2>处理1>处理5>处理4>处理6>处理3和处理5>处理6>处理2>处理4>处理3>处理1。处理2氮磷肥和基肥一次性施入土壤中铵态氮含量最高,表明此种施肥方式肥料利用率较低,一部分氮素未被植株利用残留在土壤中,造成氮素过剩。对照土壤中缺少运输铵态氮的某些因子,含量较高。3种缓释肥料铵态氮含量处于中等水平,不仅不会因含量高造成氮素过剩,也不会因含量过低而影响青稞养分供应。处理3优化施肥优于处理2,但铵态氮含量过低会对青稞后期生长不利。由于施入土壤中的氮肥在脲酶的作用下,首先转换为铵态氮,除了一部分被作物直接吸收之外,还有一部分会在土壤硝化酶的作用下转化成硝态氮,因此,土壤中硝化细菌活跃,硝酸酶活性高,有利于硝化作用的进行,硝态氮浓度越高。3种缓释肥料硝态氮含量较高,说明铵态氮发生了转化。关于缓释肥料中铵态氮转化为硝态氮的机理,还待进一步研究和探讨。