求助污名化、在线咨询伦理担忧及网络人际信任对大学生在线咨询态度的影响

2022-11-23杜岸政

杜岸政 王 瑶

(河南大学教育学部,开封 475004)

1 引言

当代大学生正经历着生活和学业的双重压力,在压力作用下,心理失调在所难免。焦虑、抑郁、人际关系紧张等心理问题正损害着大学生的身心健康。心理问题的频发和严重化趋势提醒高校管理者和教育者要重视学生的心理健康,多渠道、多层面为学生提供心理咨询服务对维护学生身心健康至关重要。长期以来, 面对面咨询都是专业心理服务的主要形式,但面对面咨询受时空限制,难以以快捷、方便和高效的形式向学生提供心理咨询。有研究表明,存在各种心理问题, 需要接受心理咨询服务的在校大学生真正能够接受面对面咨询的却不多。 这主要是因为面对面咨询的资源有限,难以满足需求。 近年来,随着互联网通讯技术的不断发展, 在线语音或视频沟通软件层出不穷,把这些技术运用于心理咨询,在线心理咨询应运而生,并为扩大心理咨询范围,创新心理咨询形式提供了可能。

在线心理咨询又被称为远程咨询、 网络咨询或电子咨询, 它是指那些具有专业资格的心理咨询服务人员,通过电子邮件、在线聊天室、即时视频等网络通讯工具, 与求助者建立一种自然的、 信任的关系, 并在此基础上提供具有心理咨询与治疗性质的专业服务(杨晶,2007; 吴吉惠,2016)。 在线心理咨询是心理咨询的一种重要形式, 是面对面咨询的重要补充,它具有快捷、易得、灵活、不受特定时空限制及经济等特点(Owolabi,2018)。 对比研究显示在线心理咨询在辅导抑郁症、焦虑症、双相障碍等心理疾病方面与面对面咨询一样具有效果(Skinner,2006; Crawford et al, 2013; Proudfoot, 2012)。 因此,在线心理咨询的开展与完善既是现实的需要,也是技术的使然。 当代大学生是伴随互联网技术成长起来的,他们熟悉网络,熟悉各种社交软件,借助互联网通讯技术开展心理咨询服务或许容易被大学生所接纳, 但遗憾的是各高校对在线心理咨询与治疗的重视程度并不够。 对1380 所高校进行调查发现,真正提供在线心理咨询服务的高校只占19.49%(薄金丽, 2012),这说明高校在线心理咨询的开展还处于起步阶段,有许多问题需要研究。

近年来,大学生在线咨询态度被学者关注。大学生在线咨询态度是指大学生对在线咨询的评价、内在感受和接受度, 及是否倾向于选择这种方式解决自身心理问题。 已有研究表明大学生对在线心理咨询的态度并不积极, 并且存在年级或性别上的差异(黄海, 2013; 张永红, 2009)。 分析认为在线咨询不如面对面咨询,原因是复杂的,探索原因及其作用机制对提升大学生在线咨询态度具有重要意义。

求助污名化, 是指需要寻求心理服务的个体经历心理困扰而给自己粘贴不被社会接受的标签,认为求助心理咨询服务将导致别人歧视, 自尊和自我价值降低。 求助污名化与面对面咨询态度之间存在显著负向关联 (汤芙蓉, 闻永, 2015; 张经纬, 郝志红, 2019),咨询求助态度不积极往往是因为他们对心理咨询抱有消极的刻板印象 (Patrick et al,2018)。求助污名化对面对面咨询具有负面影响已经为相关研究证实, 但求助污名化对在线心理咨询的影响是怎样的?Joyce 等人认为在线咨询提供了更强的个人隐私保护, 可能会改善求助者接受面对面咨询时的尴尬, 求助者更有可能对在线咨询持积极态度(Joyce, 2012)。 求助污名化对在线咨询态度的影响是积极还是消极的? 国内对这一问题的探索还未有文章发表。

在线咨询伦理是咨询师和来访者通过电子邮件、 语音或视频软件开展远程心理咨询活动应遵循的道德规范和行为准则, 能够融合虚实两种情景且联结咨访双方的价值判断体系和行为观念体系,在线咨询伦理对在线咨询关系建立, 咨询效果保障都具有不可忽视的作用。 美国心理咨询学会(ACA)在2014 年出版的咨询伦理标准中加入了远程或在线咨询伦理条款, 规范在线心理咨询或治疗实践(Fidel, 2017; Glueckauf et al, 2018)。 中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则(第二版)中也加入了远程专业工作(网络/电话咨询)的伦理条款(中国心理学会, 2018)。与在线咨询伦理相关的一个概念是在线咨询伦理担忧, 在线咨询伦理担忧是来访者寻求在线心理咨询时对咨询师遵守伦理准则、 正确处理伦理困境的怀疑感, 是来访者对在线咨询伦理实践的内心感受。当大学生求助线上心理咨询时,对在线伦理的感知往往影响他们的求助动机。 有研究发现大学生参与在线心理咨询的态度并不积极,原因很多,其中伦理担忧可能是一个重要因素。 另外,求助污名化高的大学生会不会为保护其自尊和自我价值感, 与面对面咨询一样会有强烈的在线伦理担忧,进而影响在线咨询态度,相关研究鲜见发表,因此推测在线咨询伦理担忧可能在求助污名化和在线咨询态度间具有中介作用。

网络人际信任是指网络社交的主体对网络技术保障、社交环境安全、社交对象诚意等方面产生的可靠性信念。 通过网络进行沟通具有快捷、即时、突破时空限制的优点,但其沟通的虚拟性、脆弱性、不确定性又会降低其信任性和真实性, 网络人际信任感低会降低个体的在线社交态度 (金鑫, 李岩梅,2017)。 在线心理咨询需要通过邮件、语音或视频网络等社交工具实现,既是心理咨询活动,也是在线社交活动。 需要求助的大学生,由于个性、网络使用环境等因素的不同,网络人际信任的程度也存在差异,因此, 推论网络人际信任度高的求助者可能更愿意接受在线心理咨询。另外,在线咨询伦理担忧体现于对网络技术、社交环境的担忧,因此,还可推论网络人际信任在在线咨询伦理担忧与在线咨询态度之间也具有中介作用。

2 方法

2.1 被试

从河南省两所高校(一所一本院校,一所二本院校)不同专业、不同年级中抽取在校大学生作为调查对象,采用纸质调查方式。 调查共发放问卷600 份,问卷回收后剔除填答题项缺失较多,勾选答案有明显规律的问卷44 份,最终保留有效问卷556 份,有效率为 92.7%。有效问卷中,男生 154 人,占比 27.7%,女生402 人,占比 72.3 %;文科 157 人,占 28.2%,理工科399 人, 占 71.8%; 低年级 (一、 二年级)371 人,占66.7%,高年级(三、四年级)185 人,占 33.3%;来自城市的 163 人,占 29.3%,来自乡村的 393 人,占 70.7%;接受过心理咨询的52 人,占比9.4%。

2.2 工具

2.2.1 在线咨询态度量表

在线咨询态度量表(online counseling attitudes scales) 由 Rochlen 等于 2004 年编制, 中文版由黄海、颜小勇翻译修订(黄海 等, 2013)。量表共10 个项目, 包括在线心理咨询评价和在线心理咨询的不适感两个维度。 每个维度包含5 个题项, 项目采用1~6 点计分, 得分越高说明大学生对在线心理咨询的评价越高或感受的在线心理咨询的不适感越高。为合成总分, 不适感维度题项全部反向计分后与评价维度相加合成总分, 总分越高代表在线咨询的态度越积极。 本研究中量表两个维度的克隆巴赫系数分别为 0.847 和 0.780。

2.2.2 求助污名化量表

求助自我污名化量表 (self stigma of seeking help scale) 最初由 Vogel 等人于 2006 年编制(Vogel, 2006),中文版由郝志红等于 2011 修订(郝志红, 梁宝勇, 2011)。 量表为单维度量表,10 个项目构成,采用1(非常不同意)~5(非常同意)级评分。反向计分题正向化后, 分数越高说明寻求专业心理帮助的自我污名化程度越严重。 本研究中该量表的科隆巴赫系数为 0.701。

2.2.3 在线咨询伦理担忧问卷

在线咨询伦理担忧问卷(ethical concern questionnaire of online counseling)由本文作者依据中国心理学会临床与咨询心理学工作伦理守则(第二版)第八款的有关内容编制。 问卷共包括知情与保密担忧、咨询关系担忧、危机帮助担忧3 个维度,共14 道题。 每个题项采用1~6 级评分制,分数越高代表对该项所叙述情况的担忧程度越高。由项目合成各维度得分,并由维度得分合成总分,维度及总分越高代表在线咨询伦理担忧程度越高。 本研究中,问卷的科隆巴赫 α 系 数 为 0.859, 三 个 维 度 的 系 数 分 别 为0.882,0.695,0.659。 探索性因素分析中四因子方差解释量为 59.467%, 验证性因素分析结果显示 χ2=305.371,df =70,GFI =0.930,AGFI =0.895,IFI =0.926,CFI =0.925,NFI =0.906,TLI =0.906,RFI =0.878,RMSEA=0.078, 探索性与验证性因素分析结果显示问卷的结构效度合理。

2.2.4 网络人际信任问卷

网络人际信任问卷 (online interpersonal trust questionnaire)由丁道群、沈模卫等人于2005 年编制(丁道群, 沈模卫, 2005; 匡乃涛, 2018)。 问卷共9 个题项,每个题项采用1(完全不同意)~5(完全同意)五级计分,题项、维度及总得分越高,代表网络人际信任水平越高。 本研究中问卷的科隆巴赫α 系数为 0.755。

2.3 数据分析

采用SPSS21.0 计算变量的平均分、 标准差、人口学变量上差异性检验、 各变量间的相关系数及共同方法偏差中的探索性因素分析, 运用AMOS24.0单因素验证性因素分析共同方法偏差。 采用SPSS21.0 软件执行 Hayes & Preacher 编写的 PROCESS 程序 (Hayes and Preacher mediation procedure)进行显变量中介效应分析,提供偏差矫正的非参数百分位bootstrap 区间 (bootstrap samples 样本数5000), 以回归或路径系数是否显著及95%置信区间不包含0 为判断中介效应是否存在的依据。

3 结果

3.1 共同方法偏差检验

采用问卷法一次性收集数据, 可能会存在共同方法偏差, 共同方法偏差的存在对数据结果会产生不利影响,因此,有必要检验数据是否存在共同方法偏差。 本研究首先采用Harman 单因素检验法检验共同方法偏差(周浩, 龙立荣, 2004),结果显示,特征值大于1 的因子共12 个,第一因子方差贡献率为15.322%,小于 40%的标准。 其次,采用 AMOS24.0软件建立单因素验证性因素分析模型,结果表明,模型拟合较差, 模型的拟合指数为 χ2/df=8.01,RMR=0.183,GFI =0.537,AGFI =0.490,NFI =0.292,RFI =0.257,IFI =0.320,TLI =0.283,CFI =0.317,RMSEA =0.112。 单因素探索性因素分析和验证性因素分析结果均表明共同方法偏差问题不严重。

3.2 求助污名化、在线咨询伦理担忧、网络人际信任及在线咨询态度的人口学特征

由表1 可知,在线咨询伦理担忧、网络人际信任在性别上存在显著差异,女生平均得分高于男生;求助污名化、在线伦理担忧、在线咨询态度在专业上存在差异, 理工类大学生的求助污名化和在线咨询伦理担忧水平高,在线咨询态度更消极。 求助污名化、在线咨询态度在年级上存在显著差异, 高年级求助污名化程度高,在线咨询态度更趋消极;在线咨询伦理担忧上,乡村学生得分显著高于城市学生,乡村学生有更多担心; 无咨询经历的大学生求助污名化程度更高,且在线咨询态度更消极。

表1 求助污名化、在线咨询伦理担忧、网络人际信任及在线咨询态度的人口学差异检验

3.3 求助污名化、在线咨询伦理担忧、网络人际信任与在线咨询态度的相关性

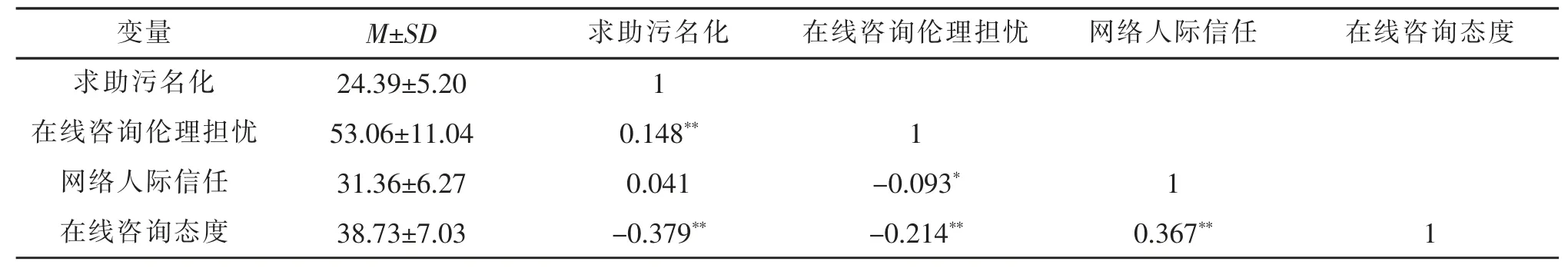

求助污名化、在线咨询伦理担忧、网络人际信任及在线咨询态度的平均数、 标准差及两两间的皮尔逊相关系数见表2。 由表2 可知,网络人际信任与在线咨询态度呈显著正相关(p<0.01),求助污名化、在线咨询伦理担忧与在线咨询态度呈显著负相关(p<0.01)。

表2 求助污名化、在线咨询伦理担忧、网络人际信任及在线咨询态度的均值标准差及相关性

3.4 在线咨询伦理担忧、网络人际信任在求助污名化与在线咨询态度间的中介效应分析

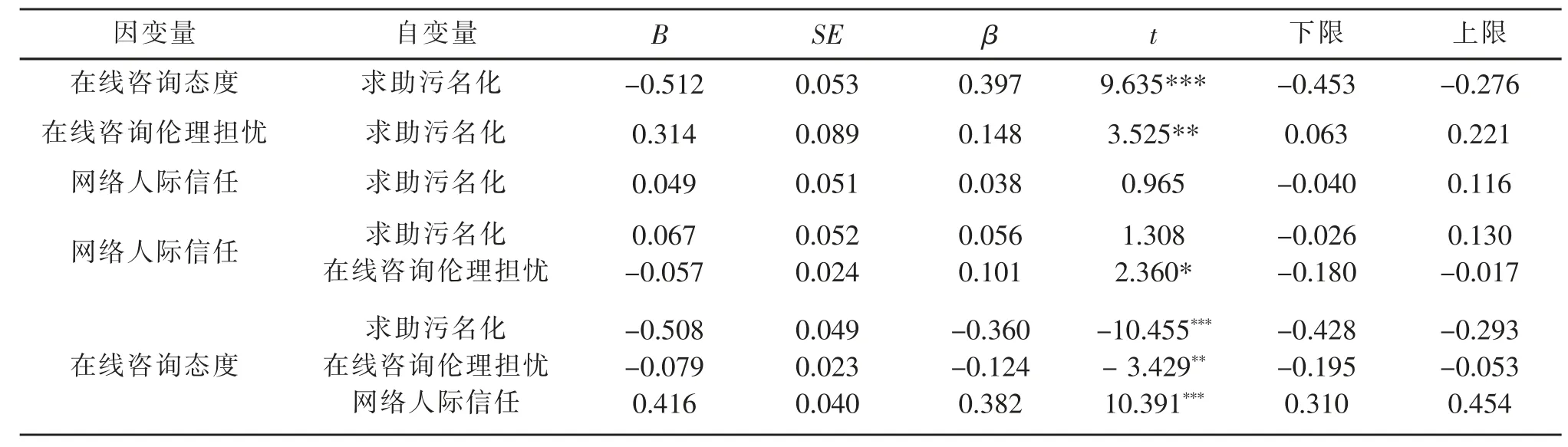

以在线咨询态度为因变量, 以求助污名化为自变量, 一元线性回归分析结果显示求助污名化能负向预测在线咨询态度,即求助污名化水平越高,大学生的在线咨询态度越低 (ΔR2=0.142, β=-0.379,t=-9.635, F(1,554)=92.831, p=0.000)。 在中介模型中,所有变量进行标准化,以在线咨询态度总分为因变量,以求助污名化总分为自变量,以在线咨询伦理担忧总分及网络人际信任总分为中介变量, 利用SPSS21.0 软件执行 Hayes & Preacher 编写的 PROCESS 程序进行链式中介效应分析。 分析后,具体系数、检验及置信区间见表3。 表3 显示求助污名化对网络人际信任的预测作用不显著,Bootstrap 区间包含0;其余回归系数均显著,Bootstrap 区间均不包含0。 求助污名化、在线咨询伦理担忧对在线咨询态度具有负向预测作用, 网络人际信任对在线咨询态度具有正向预测作用。 直接效应及间接效应量见表4。由表4 可知, 直接效应的偏差矫正的Bootstrap95%置信区间[-0.603 -0.412]不包含 0,说明求助污名化对在线咨询态度的预测作用没有完全被在线咨询伦理担忧和网络人际信任的中介效应所解释, 在线咨询伦理担忧、 网络人际信任在求助污名化与在线咨询态度间具有部分中介效应。具体看,求助污名化通过在线咨询伦理担忧间接预测在线咨询态度的效应显著,Bootstrap 区间不包含0,求助污名化先通过在线咨询伦理担忧, 再通过网络人际信任间接预测在线咨询态度的间接效应显著,Bootstrap 区间不包含0,存在链式中介效应。

表3 在线咨询伦理担忧、网络人际信任在求助污名化与线咨询态度间的中介模型各路径系数

表4 在线咨询伦理担忧、网络人际信任在求助污名化与线咨询态度间的直接与间接效应分析

4 讨论

4.1 在线咨询态度与求助污名化、在线咨询伦理担忧、网络人际信任间的人口学特征

研究结果表明, 男女生以及来自城市或乡村的学生对在线咨询的态度并没有显著差异。 这一结果与已有研究中的部分结果是一致的 (黄海, 颜小勇等, 2013)。这可能是因为在线心理咨询自身的特点避免了面对面咨询的尴尬, 在去除来访者心理防御方面,无论对男女生,还是城乡的学生都是同等存在的。 研究还表明有咨询经历的大学生求助污名化水平低,且对在线咨询的态度更积极,更愿意接受在线心理咨询。这一结果并不难理解,刘磊认为有过咨询经历的大学生对心理咨询有更客观的认识, 能够感觉咨询师的共情与包容(刘磊, 2011)。另外,理工类专业及高年级的大学生求助污名化、 在线咨询伦理担忧程度相对较高, 对在线心理咨询的评价也更消极。 这可能是因为理工类学生了解网络技术的保密性是相对的,更担忧信息泄露,理工类大学生有着更多的防御心态,当遇到问题时更不愿意与人倾诉。

4.2 在线咨询态度与求助污名化、在线咨询伦理担忧、网络人际信任间的相关性讨论

研究结果表明在线咨询态度与求助污名化呈显著负相关, 即觉知的求助污名化程度越高则寻求在线心理咨询的态度也就越弱。 这一研究结果与求助污名化会降低面对面心理咨询态度的研究结果是一致的。求助污名化水平高的求助者,害怕由于自己寻求专业心理咨询服务会降低自我评价而回避或羞于寻找帮助(张经纬,郝志红, 2019; Patrick, et al,2018; Cynthia, 2016)。 这说明,不管是线上心理咨询还是面对面线下心理咨询, 求助者的求助污名化都会阻碍求助者的求助行为, 求助污名化始终是求助行为的消极影响因素。 究其原因可能是社会对心理问题求助者持有根深蒂固的偏见, 社会大众把心理问题求助者表征为人格缺陷、不善交往、行为怪异等消极或歧视性特征(汤芙蓉, 闻永, 2015)。 受这种偏见与消极表征的影响,求助者为保全面子,避免自己的社会形象受损, 也避免自己被别人打上心理疾病患者的烙印, 故而求助动机降低, 回避心理求助,与心理咨询方式是线上还是线下没有太大关系。另外, 心理求助者内化了公众对心理疾病患者的社会化表征后,其本身对自我的评价很低,为保护自己相对脆弱的自尊心不受伤害, 尽量回避人际沟通就显得自然而然。 心理咨询本身就是一个人际沟通的过程,求助者需要把自己的信息、内心想法或潜意识中的深层原因告知咨询师, 因此担心咨询师会看不起自己,回避咨询帮助也就不难理解了,同样与咨询的形式无关。 总之,求助者受求助污名化的影响,并不会因为心理咨询形式由线下改为线上而发生根本性改变, 通过心理教育或引导降低心理问题求助者的求助污名化不仅有助于面对面咨询态度提升,也同样会提升在线心理咨询态度。

咨询伦理是寻求帮助者和咨询师在咨询存续期间或之后应该遵循的道德规范或行为准则, 是保护咨访双方各自权益的规定性条款, 已有研究表明咨询伦理的遵守有利于达成咨询效果, 也有助于求助者积极寻求心理咨询专业服务(Johnson, 2014)。 与面对面咨询一样,本研究结果显示,在线咨询态度与在线咨询伦理担忧之间也呈现出显著负相关, 即在线咨询伦理担忧程度越高, 则在线咨询态度也就越弱。 分析原因,不难发现,在线咨询虽然不需要求助者直接暴露在咨询师面前, 避免面对面咨询的尴尬和羞怯, 但在线心理咨询面临的伦理议题并不比面对面咨询少。调查中发现,寻求帮助者对在线咨询师的能力和身份确认的担忧、 对咨询过程被录音录像的担忧、对咨询记录能否有效保密的担忧、对知情同意的担忧, 以及对危机发生时获得及时帮助的担忧比面对面咨询还要严重。另一方面,求助者认为在线心理咨询处在虚拟空间中, 没有面对面咨询来得真实。面对面咨询时求助者可以对咨询师进行评估,在判断咨询师能力的同时, 能够判断咨询师能否给自己带来安全感。在线咨询无法对此进行良好评价,进而对在线咨询产生不信任感, 也导致在线咨询态度不高。 由此可得出结论,完善在线咨询伦理,并把在线咨询师纳入行业或有关部门的监管, 确保在线咨询伦理得以遵守是提高求助者在线咨询态度的必要条件。

在线咨询态度与网络人际信任呈显著正相关,网络人际信任度越高, 则求助者需求在线咨询的态度也越高。在线心理咨询与面对面咨询一样,需要求助者感受到对咨询师的信任, 在信任咨询师的前提下向咨询师表露自己的内心感受、想法等信息。有研究表明网络人际信任与网络自我表露之间呈现显著正相关, 网络人际信任度高者更容易在线表达自己的思想和感受(朱耀祖, 2020; 刘寅伯 等, 2020)。在线心理咨询也是求助者向在线咨询师表露心声和获取指导的过程, 因此可以理解高网络人际信任者当需要求助时更愿意接受在线心理咨询, 在线咨询态度也就会越高。另外,在线咨询过程也是通过社交媒体、社交软件来完成的,求助者对社交媒体使用的态度也间影响其在线咨询态度。有研究结果表明,网络人际信任对社交媒体或社交软件的接纳度和使用度具有正向预测作用, 网络人际信任程度越高越愿意使用社交媒体或软件开展人际交往活动 (刘丽,刘梦虹, 2020)。既然在线咨询需要通过社交媒体或软件实现, 那么网络人际信任与在线心理咨询呈正相关,从这一视角也可以得到理解。

4.3 在线咨询伦理担忧、网络人际信任在求助污名化与在线咨询态度间的多重中介效应

分析结果表明在线咨询伦理担忧、 网络人际信任在求助污名化与在线咨询态度间具有多重中介效应。 以路径系数的显著性和Bootstrap 区间不包含零为判别依据,一条简单中介(求助污名化-在线咨询伦理担忧-在线咨询态度)和一条链式中介(求助污名化-在线咨询伦理担忧-网络人际信任-在线咨询态度)效应存在,即求助污名化可以单独通过在线咨询伦理担忧,或者先通过在线咨询伦理担忧,再通过网络人际信任影响在线咨询态度。 简单效应之所以存在, 可能是因为心理求助者受社会对心理疾病患者消极表征的影响,若形成较强的求助污名化,为保护自尊和自信心的安全, 原本就对心理咨询中个体隐私保护充满担忧, 再加之在线咨询对咨询师及咨询过程的监督不力, 求助者对在线咨询伦理的担忧比面对面咨询尤甚,因此求助在线咨询时动机不强,咨询态度自然也比较低。 也就是较强的求助污名化诱发了较高的在线咨询伦理担忧, 进一步降低了在线咨询态度。 另外,链式中介效应之所以存在,原因可能是较强的求助污名化在诱发较强在线咨询伦理担忧的背景下,对虚拟社交中的人际信任度、对在线求助的信任度、对咨询师的信任度降低,进而降低了在线咨询态度(匡乃涛, 2018)。

5 结论与展望

本研究发现在线咨询伦理担忧是影响在线心理咨询的重要因素,制定和完善在线咨询伦理,并把在线咨询置于在线咨询伦理的监管之下, 不仅能提升大学生对在线咨询师的信任度, 也能够有效提升大学生的在线咨询态度。另外,通过引导降低求助污名化不仅能降低在线伦理担忧, 也能有效提升在线咨询态度。因此,互联网时代,在面对面咨询资源不足,无法满足大学生心理求助需求的前提下, 推动在线咨询的规范化和有效监督是完善专业心理服务的需要,也是维护大学生心理健康的重要途径。本研究对象是普通大学生,采用的方法是调查研究,方法和对象有一定局限性, 对真正的心理疾病患者其在线咨询态度如何, 还需要通过临床观察或实验做进一步研究。