心理咨询师的共情疲劳:内涵、影响因素和预防因素

2022-11-23蒋艳菊

陈 欣 蒋艳菊

(河南大学心理学院,开封 475004)

1 引言

心理咨询是咨询师运用心理学的理论和技术对当事人实施心理干预的过程。在人本主义以“当事人为中心”理念的支配下,咨询师或治疗师要站在当事人立场,设身处地地理解和共情当事人。曾经一个流行的观点认为, 干预过程强调咨询师对当事人心理困扰的分析要排除自身的信念与偏见, 要避免反移情,做到客观中立(Figley, 2002)。然而,近年来随着人们对咨询关系和治疗联盟对咨询效果影响的认识不断深入,吴垠和桑志芹(2010)提出,心理咨询是咨询师/治疗师与当事人之间心灵的互动和生命的交流过程,保持客观中立固然重要,但完全避免咨询师自身情感、信念对当事人的影响是十分困难的。王中杰(2005)认为咨询效果的产生不仅依赖咨询师娴熟地应用心理咨询的理论和技术, 另外咨询师自身的特质是比技术和理论更重要的资源, 甚至Figley(1995)认为咨询师本身就是治疗的工具,在干预过程中,在咨询师对自己有效觉察的情况下,恰当地表达情感、情绪和信念对治疗效果是重要的影响因素。

心理咨询工作的特点就是与经历苦难和创伤的人一起工作(姜男 等, 2013),建立一种治疗联盟。Carroll (2001) 指出治疗联盟是这样的一种工作状态:“在工作时,将自己当作工作的焦点,将自己注入工作之中,自己成为工作的一部分;不是自己完成工作,而是自己就是工作。 将工作从一份工作,或者一份职业,转变为成为自己的延伸,自己是谁。”对于心理咨询师来说,为了维持治疗联盟,达成工作目标,在干预过程中, 咨询师对当事人表达共情是非常必要的。共情有助于咨询效果的达成,但同时这也使咨询师面临心理资源过度消耗的风险,比如共情疲劳。

临床精神卫生保健专业人员(FMHPs)所处的各个领域,例如,心理学,护理,社会工作,精神病学,病例管理等为当事人和病人提供长期的支持治疗。 随着时间的推移,专业人士也可能表现出悲伤、焦虑、抑郁、睡眠障碍、关系冲突和经常抱怨等问题。 这些症状被称为共情疲劳、 替代精神创伤或二次创伤(STS)。 共情疲劳广泛见于助人行业中,例如,心理咨询师、医护人员、消防员、警察、教师和社工等。 共情疲劳研究多见于西方的文化背景, 而基于东方文化相对较少, 国内关于心理咨询师共情疲劳的研究不多。 本文通过对国内外有关共情疲劳的文献进行梳理,进一步厘清共情疲劳的概念辨析、内容结构、测量工具、消极影响、影响因素、干预措施等方面,有助于心理咨询师行业的专业化和健康发展。

2 共情疲劳的内涵和相关概念辨析

2.1 内涵

共情疲劳(compassion fatigue, CF)这一概念,最初由Joinson (1992)提出,用于描述与经历身心创伤的个体一起工作的护理从业人员同情心逐渐减少的情况(沈洁,姜安丽,2011)。Figley(2002)认为共情疲劳是一种看护者需要付出的代价, 表现为对病人的痛苦越来越失去兴趣和容忍度。

对心理咨询师而言, 建立咨询关系时, 共情(empathy)经常被描述为最重要的能力,是对遭受不幸, 渴望陪伴或希望减轻自己痛苦者感同身受的悲悯之情。咨询师向当事人表达同情或怜悯,以共情来回应当事人的人生故事是巩固和维持治疗联盟的重要条件, 恰当地展示共情也是治疗效果得以实现的重要特征(Corey,2009; Bowen & Moore,2013)。 心理咨询过程的不确定性和充满挑战的特点使咨询师长期承受着持续的、高强度的心理负担,长期的紧张与高强度的工作负荷必然会消耗咨询师的心理资源,共情作为心理资源的构成部分,也不可避免被消耗,导致共情疲劳(Rak et al., 2003)。

咨询师长期与经历创伤或受痛苦折磨的当事人一起工作, 共情疲劳的出现可能是无预警的、 突然的,其症状表现为情感和身体的耗竭状态,心理上承受高水平的压力, 有一种放弃自己从事咨询职业的趋势与冲动(Gough, 2007; Whiwon, 2015)。 在没有觉察的情况下,咨询师表现出更多的负面情绪,比如,易怒、孤立无助、隔离感、抑郁、混乱等症状,任由这种消极的感受累积一段时间, 就容易陷入一种不信任、顽固和隔离的状态,恨不得远离原本的咨询行业(Bush, 2009; Huggard, 2003; Decker, 2015)。

2.2 共情疲劳与共情满足的关系

共情是一个人对另一个遭受不幸和痛苦的人产生的深切同情和悲伤的感觉, 并伴随着强烈的愿望来帮助对方减轻痛苦。对于心理咨询师来说,与当事人工作时, 共情既可能产生积极作用, 称之为满足感;也可能产生消极作用,称之为疲劳感。简单地说,如果说共情满足是助人从业者的获益, 那么共情疲劳就是损耗。

共情满足(compassion satisfaction)是个体能够从完成的工作中获得满足感、成就感和快乐。 例如,通过心理咨询工作,帮助当事人减少痛苦,咨询师能体会工作和自我的价值感, 这在某种程度上满足了自恋的需要,觉得自己是可爱的,自己是有用的。 共情满足是关怀的积极性,是“一种能力”,是指一种在帮助和照顾别人时得到满足的能力。 共情满足表达一种积极的联系, 在帮助他人包括同事和心理健康之间,专业人士对他们自身对社会整体贡献的感受。共情满足与共情疲劳是显著负相关的, 即共情满足越高,共情疲劳越低。

共情疲劳(compassion fatigue)是共情的消极方面, 是指由于过分暴露于人类痛苦而造成的怜悯心或同情心丧失,遭受的二次创伤抑郁体验。共情疲劳被认为是早期的二次创伤性应激障碍的指标, 被描述为因承受其他人的痛苦而产生的创伤体验(APA,2000)。 因为工作对象是遭受创伤和痛苦的人,咨询师中有四分之一到一半的人处于中度的共情疲劳的风险之中,并且,工作中遭受当事人、督导或者同事的性骚扰、歧视、攻击,也会加重共情疲劳(Boscarino et al., 2004; Figley, 2002)。

2.3 共情疲劳与倦怠

共情疲劳的二因素模型含二次创伤与职业倦怠, 三因素模型还包括共情满足。 共情疲劳的临床症状与创伤后应激障碍、 二次创伤、 替代间接性创伤、倦怠相似,但上述概念并不等同于共情疲劳。 共情疲劳是助人者在间接接触创伤性事件并向他人共情的前提下产生共情压力, 降低了对他人共情的兴趣与能力,出现二次创伤症状,产生工作倦怠感。(孙炳海 等,2011)。

共情疲劳与职业倦怠也经常被交替使用, 主要是两者有很多共同的症状,是一种身体、心理和情感上的耗竭状态,共情疲劳与倦怠中的“情绪耗竭”显著正相关。 甚至有人认为共情疲劳与职业倦怠只是不同的学者用不同的术语描述了同样的现象, 二者共享同样的结构成分。然而,随着研究者对共情疲劳研究的深入, 最终发现共情疲劳与职业倦怠是两个不同的概念 (Newell et al., 2016)。 有以下两个原因:一是两个概念的适用范围不同。倦怠的适用范围更广泛,存在于任何职业当中,是从业人员对职业压力的一种带有消极色彩的反应, 而共情疲劳仅限于助人的职业(Stamm, 2010)。 其次是二者的形成原因不同。 倦怠的产生是由于个体与组织要求之间的冲突所形成的。 比如高负荷的工作责任与较低的工作报酬之间的冲突, 个体的工作与劳动得不到组织的肯定与尊重, 缺乏成就感及履行工作职责的动力等。 它强调的是工作环境和组织压力给自己身心健康、 工作效率、 情感情绪所带来的影响(Cynthia,2013; David & Lucy, 2017)。而共情疲劳是健康领域的助人者镜映了当事人或病人的创伤, 体会了与当事人同样的痛苦经历,感受了当事人同样的抑郁、无助所引起的, 因此共情疲劳是替代性创伤所造成的。

3 共情疲劳的测量

近年来,应用较为广泛的量表是Stamm(2010)编制的职业生活质量量表,该量表针对从事具有助人特点职业的工作人员。 他们可能是卫生保健专业人员、心理健康工作者、社会服务人员、教师、律师、警察、消防队员、牧师、交通工作人员、灾难应急人员等等。 这些助人职业工作的积极和消极方面影响着从业者的职业生活质量。 通过问卷调查,可以了解从业者帮助的能力和保持自己生活质量之间平衡的能力。

职业生活质量量表 (profession quality of life,ProQOL),采用五级计分,30 个题项。 问卷的指导语为:“当您做心理咨询工作时, 会直接接触到他人的生活。您可能因此曾经经历过正面及负面的影响。下列问题是有关您身为心理咨询师时所经历过的正面及负面经历。请依据您自己及目前的工作状况,来回答下列的问题。 请诚实地填选出最符合您在过去30天中所经历过的情况。 ”题项的部分内容列举如下:“我发现要将我的个人生活与咨询工作分开是困难的”“与需要我咨询的人一起工作后, 我感到神采奕奕”“我因咨询过的某个人的创伤性经历而失眠,所以工作不能富有成效”“能够选择从事心理咨询工作,我感到很高兴”。

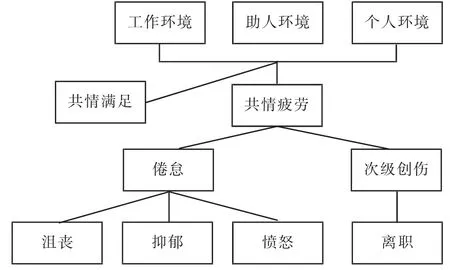

量表内容分为三个因素,一个是共情满足(compassion satisfaction),另一个是共情疲劳(compassion fatigue),其中共情疲劳由倦怠(burnout)和次级创伤(secondary trauma)组成,如图 1 所示。 简而言之,共情满足是助人行为产生的“好东西”,而共情疲劳是助人行为产生的“坏东西”。

图1 职业生活质量量表的结构模型

Turgoose 和 Maddox(2017)对 2002~2014 年公开发表在学术期刊上关于心理健康工作人员的共情疲劳和倦怠的文献进行了质量分析, 研究结论包括了32 项研究的结果, 所有这些都是横断面的设计。其中有 23 项研究使用了 ProQOL(Stamm, 2010)测量共情疲劳(不同版本的测量被使用过,包括第三、第四和第五版),有9 项研究使用了共情疲劳的版本自我测试(CFST),它是ProQOL 的早期版本,分为共情疲劳、共情满足和倦怠。 大多数研究在美国进行,其余的有三个来自以色列,两个来自德国和加拿大,还有一项来自立陶宛。

4 共情疲劳的风险因素

在文献的整理中, 发现导致心理咨询师共情疲劳的因素,比如心理咨询师的人口统计学特征(如年龄、健康、婚姻状况、学历、工作年限等)、咨询师的心理资源(包括心理韧性、个人创伤史、脆弱性、幽默感、治疗取向)、咨询师的工作环境(机构的性质、工作量、管理方式、督导质量)、当事人的情况(包括年龄、性别、心理问题的类型、阻抗)、接触或暴露于创伤事件的程度都会影响共情疲劳的发生。 大多数研究使用相关性和回归分析来测试共情疲劳和其他变量之间的关系,发现一些代表性的因素,如下所示。

4.1 创伤史(trauma history)

个人早期的创伤体验与共情疲劳有显著的正相关。研究表明,曾遭受过暴力犯罪的个体有着更高的共情疲劳(MacRitchie & Leibowitz, 2010)。 使用童年创伤问卷测量早期的创伤经验, 这些创伤经验主要是五类:情感虐待、身体虐待、性虐待、情感忽视、身体忽视。每一类都表现出更高的共情疲劳。另一项研究表明,有压力的生活经验与共情疲劳并不相关,这表明只有具体的创伤事件才使得临床医生具有共情疲劳的易感性(Jacobson, 2012)。

4.2 共情(empathy)

对于助人者而言,共情是职业要求,助人者需要对所服务的对象感同身受, 才能真正地体验到对方的需要和感受,才能更好地帮助到对方。这就使得当求助者讲述自己的痛苦、悲伤、恐惧、愤怒时,助人者会体会到相似的感受。长此以往,助人者可能会陷入情感麻木和耗竭之中。

MacRitchie 和 Leibowitz (2010)的研究表明共情与共情疲劳具有显著的相关关系。共情增加时,不仅共情疲劳显著增加, 而且共情在创伤史和共情疲劳之间起到调节作用。也就是说,曾经遭受过创伤体验的个体,其共情水平越高,共情疲劳得分也越高。采用人际反应指数进一步测量, 发现共情的三个要素都可以增加共情疲劳,这些要素分别是:幻想(虚构人物的感觉和行动, 倾向于自我想象的倾向),视角(一种自发地接受别人观点的心理倾向)和个人痛苦(人际关系紧张时一种自我指向的焦虑感)。其中,个人痛苦与共情疲劳的关系最密切,这表明,对他人遭受痛苦的感同身受是导致共情疲劳的重要原因。还有一些研究指出共情与共情疲劳之间不存在显著相关,这可能源于测量的方式不同,有些不是标准化的测量。

Thomas 和 Otis(2010)的研究表明长期面对性侵受害者,助人者会感受到对性侵施暴者的愤怒、恶心、厌恶,严重时泛化到对一般男性的厌恶感。 长期面对虐待或暴力受害者,助人者可能会感受到绝望、无助、深深的恐惧和不安。 而令人不安的是,越是优秀的助人者,意味着他越能够真实、深刻地与救助者感同身受,越容易、越经常体验到深深的无助、悲伤、恐惧、愤怒等消极情绪,长此以往,助人者会与受创者遭受同样的体验,即“二次创伤”。

4.3 工作量(workload)

工作量与共情疲劳有相关关系。 这符合人们的直觉经验。咨询师与受害者每周工作的时间越长,人数越多, 那么共情疲劳的风险越高 (Tosone et al.,2010)。

4.4 经验与年龄

在创伤治疗中, 同情心随着从业时间的增加而降低。 不过,也有截然相反的研究结果,同情心随经验增加而增加, 还有研究认为经验与同情心没有什么关系。 有研究表明,对于儿童治疗来说,工作时间越长,同情心反而越高。

越是年轻的从业者, 越是容易表达自己对当事人越来越缺少同情心, 这可能是因为太年轻了缺乏足够的专业应对能力导致的。随着经验的增加,年轻的从业者从督导和同事那里获得支持和理解, 会降低共情疲劳风险(Thompson et al., 2014)。

从事助人行业的年限对职业倦怠有影响, 年限越长,职业倦怠越严重(Sprang et al., 2011)。 但其对次级创伤没有影响,不论是新手还是专家,遭受次级创伤的可能性是一样的 (次级创伤是职业倦怠的特殊部分, 主要和情绪耗竭有关, 但不同于职业倦怠,职业倦怠还包含低成就感、人格解体部分等)。

4.5 性别差异

在32 项研究中, 有12 份报告了性别和共情疲劳之间的差异检验。 有一些研究比较了男女在共情疲劳上的差异,结果发现,女性从业者更容易共情疲劳 (Sprang et al., 2007; Thompson et al., 2014;Zeidner et al., 2013),也有的研究表明,男性更容易共情疲劳(Sprang et al., 2011)。结论不一致可能是与岗位角色有关,比如儿童保育工作,从业者几乎都是女性。

5 共情疲劳的预防因素

5.1 正念(mindfulness)

正念源于禅宗,有目的地、有意识地关注与觉察当下的一切,这个当下包括身体、情感和所作所为,而对当下的一切又都不做任何判断、任何分析、任何反应,只是单纯地觉察它、注意它。后来,正念成为了一种系统的心理疗法,即正念疗法,就是以“正念”为基础的心理疗法。 有正念特质倾向的个人具有较低的 共 情 疲 劳 (Thieleman & Cacciatore, 2014;Thompson et al., 2014)。

正念的测量采用五因子正念问卷 (The Five Facets of Mindfulness Questionnaire, FFMQ),该问卷包括39 个题项,5 个因子(观察、描述、行动觉察、不评判、不反应)。结果表明,正念特质与共情疲劳显著负相关,与共情满足显著正相关,正念特质的个人似乎拥有一种接受周围发生的所有事情的力量。 正念训练作为一种应对策略,可以用来增加心理韧性,降低共情疲劳,但仍需进一步的追踪研究进行探讨。

5.2 应对方式(coping style)

感知到的积极的工作环境和社会支持,比如,同事支持、公平感、组织支持,都与较低的共情疲劳相联系。采用简单应对问卷测量,该问卷将应对方式分为三个因子:问题聚焦、情绪聚焦和不适应的应对。结果发现,不适应的应对方式与共情疲劳显著相关。其中,有两个题项“自我批评”和“放弃”,与共情疲劳有更高的相关。

心理督导的帮助能减低共情疲劳, 督导一方面在专业性上给自己支持和帮助, 同时也会在助人的动力和情感上给助人者充电, 这样才能保持助人者的胜任力。 此外,咨询师自身的家庭生活也很重要,从事助人职业能够得到家人的支持是莫大的鼓舞。

5.3 精神的力量与信仰

信仰与共情疲劳有较高水平的相关(Injeyan et al., 2011; Udipi et al., 2008)。三项关于共情疲劳的研究 (孙炳海 等, 2011; Injeyan et al., 2011;Udipi et al., 2008)发现,不参加宗教活动者更多地表现出共情疲劳。对于牧师群体来说,有效的社会支持能够显著地负向预测职业倦怠和次级创伤, 但是仅仅来自特定人的支持才有效果。

5.4 自我照顾(self-care)

个人从事行业的动机、目标、理想等价值观,包括助人者的工作目标, 这些都有助于减轻助人者的情绪耗竭。咨询师需要学会自我照顾,特别是对于助人动机十分强的助人者, 他们往往会过度投入到工作中去,甚至不惜牺牲自己的休息时间、个人空间,乃至不计回报地为求助者服务。设置一定的界限,让自己在助人时全情投入,工作结束后,学会让自己休息、放松和照顾自己,通过压力管理、注意力训练、放松技巧和自我照顾来增加共情满足。

5.5 组织支持

一个具有完善制度、 流程和体系的咨询服务组织机构,可以让咨询师专心于自己的专业工作,无需操心财务、税务、市场对接、行政等其他职能性工作,合理的分工减轻工作负担;另一方面,强大的团队让咨询师有归属感、安全感,机构支持足够的咨询师更容易感受到来自督导和同辈的关怀和支持。 组织机构的设置,可以满足咨询师寻求稳定的督导的需求,更利于保持个人良好的家庭关系 (或亲密关系),保持个人承诺,并合理安排工作时间(每周的工作时数不宜过长)。

6 小结与展望

6.1 进一步厘清共情疲劳的内涵

共情疲劳对心理咨询师个体的身心伤害导致身心症状。 在生理上表现为流感、胃肠不适、头痛、疲劳、失眠、物质滥用等,在心理上表现为低自尊、退缩行为、人际困难、死板、注意力涣散、偏狭等等。 在工作上,咨询师回避某些情境或患者,以减少共情,丧失工作价值感等。共情疲劳是一个状态,与共情疲劳相关的概念还有倦怠、替代的精神创伤、二次创伤压力、同情心疲乏等,这是用不同的概念表达同一种相似的感受,即身体和心理上的精疲力竭和衰竭感。

6.2 共情疲劳的预防与干预

降低共情疲劳,提高共情满足,可以通过以下这些具体方法:(1)工作支持。 心理咨询虽然是两个人的会谈,但咨询师并不是一个人在工作,通过与工作团队谈论个案,适当地减少工作量,增加工作安排中的控制感,获得更多的工作支持。(2)定期督导,从督导师那里得到共情和理解, 更好地觉察自己的移情和反移情,避免咨询师过度地情感卷入和耗竭。 (3)寻求健康的社会关系和人际关系。 心理咨询师的家庭关系和朋友圈, 是心理资源的重要组成部分和来源,在个人的日常生活中汲取能量。(4)积极活动,从小事做起。通过小小的改变,在一小步一小步的过程中,重新获得对生活的掌控感。也可以写下目标和行动计划,并记录自己的进步。(5)正念练习,通过有意地、非评判地注意当下而生的觉知来恢复身心状态。(6)慷慨,通过利他和助人产生价值感,抵御共情疲劳。

6.3 开展本土化实证研究

心理咨询师国家职业资格考试取消后, 我国心理咨询行业的发展暂时处于一种无序的状态, 未来咨询师的社会支持和职业发展都处于探讨阶段。 在这样的背景下,心理咨询师的专业胜任力如何,相关的研究较少, 有必要进一步通过调研来了解咨询师的心理状态,保护好咨询师,才能更好地服务当事人和社会。