播期和播前刈割对羊草草甸中紫花苜蓿建植的影响

2022-11-23李强丛山赵成振黄迎新周道玮

李强,丛山,赵成振,黄迎新,周道玮

(1.中国科学院东北地理与农业生态研究所,吉林 长春 130102;2.吉林省草地畜牧重点实验室,吉林 长春 130102;3.中国科学院大学现代农业科学学院,北京 100049)

松嫩平原羊草(Leymus chinensis)草甸为中国北方优质草产品和畜牧业生产基地。据文献资料记载,20世纪60年代该地区草甸饲草产量可达3000~4000 kg·hm-2[1]。然而,经过半个多世纪的放牧、割草利用,放牧草地已经严重退化[2],割草场的饲草产量已经普遍降为1000~2000 kg·hm-2,即使轻度或未退化的草地,草地群落结构也相对单一,豆科等优质牧草比例不足2%,饲草质量较差[3],松嫩平原羊草草甸亟须改良。

草地补播豆科饲草是国际通用的湿润区草地改良、提质增效技术[4-5]。豆科饲草补播不仅提高草地优质饲草比例、改善饲草质量[4],同时豆科饲草的固氮培肥作用也能够提高草地生产力和土壤碳、氮截获[6-7]。豆科饲草固定的氮不仅支持自身生长需要,还能通过氮素转移提高共生植物的生存能力和生长性能,因而有利于草地物种多样性的构建和维持[8-9]。在松嫩平原未退化草地的调查发现,草地群落中随着豆科饲草生物量比例的增加(0~60%),群落物种多样性、生产力和土壤肥力逐渐提升[10]。相同地区的人工草地种植试验也表明,利用羊草和豆科饲草构建的混播草地较羊草单播草地表现出更高的物种多样性、饲草产量、质量和土壤氮储量[7]。在松嫩平原,补播豆科饲草是恢复退化草地,改良草地结构和功能的潜力措施。

松嫩平原年均降水量超过400 mm,近半湿润气候,且地下水资源丰富[11],植被为草甸植物群落[12],饲草生长条件优于北方典型草原和干旱草原,使补播豆科饲草改良松嫩草地具备可能。然而,生产实践中向天然草地补播豆科饲草极具挑战。在中国北方草原区,补播时间、播种当时及播后草地植被状态是决定豆科饲草建植成功率的两个关键要素。播种时间决定种子发芽和幼苗生长阶段的降水条件和幼苗生长时间,直接影响豆科饲草的发芽率、幼苗发育和越冬率。北方地区6月进入雨季,春季早播可能导致种子发芽和幼苗生长阶段生理缺水,不利于幼苗出土和生长[13]。而如果播期延后到雨季过晚时间,至越冬前,幼苗发育时间有限,又将影响幼苗越冬返青[14],选择合适的补播时间至关重要。播种当时及播后植被覆盖影响豆科饲草种子着床率和幼苗阶段竞争,同样影响幼苗出土和发育。Zhou等[15]研究发现,在北方草甸草原区,植被的覆盖遮阴极大限制了补播黄花苜蓿(Medicago falcata)的建植,而合理利用草原植被空斑进行补播可有效提高黄花苜蓿的建植能力。在天然草地,刈割是管理植被覆盖的重要措施,草地管理者和研究人员已经尝试利用刈割控制草地冠层覆盖,进而提高补播饲草的建植和维持能力。Bagavathiannan等[16]、Kunelius等[17]和Seguin等[18]研究了补播饲草建植后的草地刈割管理对其种群密度和植物生长的影响,发现刈割可通过抑制其他植物的种子生产、降低植物种间竞争来提高补播饲草的建植表现。较少研究关注补播前刈割对补播饲草出苗、建植的作用,已有的研究发现在低矮禾草构成的草丛,补播前刈割对豆科饲草建植无明显作用[19],而在相对高大的禾草构成的草地植被下,播前刈割能显著促进豆科饲草建植[18]。在羊草草甸,随播期改变,植被高度相应变化,可能极大影响播前刈割对补播豆科饲草建植的作用。然而,目前鲜有研究直接揭示播期和播前刈割交互作用对补播豆科饲草建植的影响。

不同的草地区域面临的环境条件及其耦合作用不同,草地补播也需要依据共性的基础研究,制定个性化的技术方案。在松嫩平原羊草草甸,针对豆科饲草补播关键性技术尚缺乏系统研究,为此,本研究以松嫩平原羊草草甸为对象,针对补播时间和草丛刈割两个影响补播豆科饲草建植的关键管理要素,研究了播期、播前刈割及其交互作用对补播紫花苜蓿(Medicago sativa)建植的影响,以期为松嫩草地的豆科饲草补播改良提供技术支持。

1 材料与方法

1.1 试验地概况

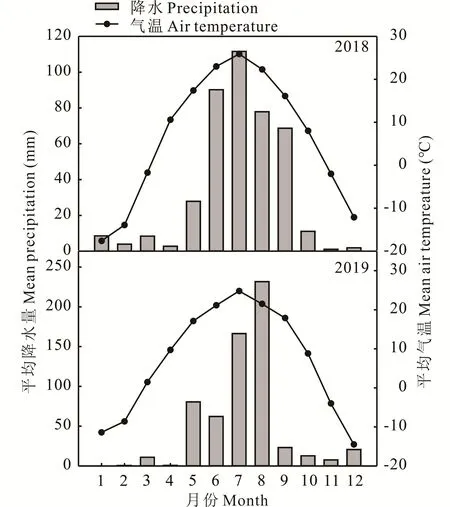

研究地点位于中国科学院长岭草地农牧生态研究站(44°33′N,123°31′E,海拔145 m)。该研究地点属于半湿润半干旱温带大陆性季风气候。据实验站2010-2019年间气象数据统计,年均温5.2~7.0℃(平均6℃),最低日均温-33.4~-17.2℃(平均-22.7℃)。年降水量297~631 mm(平均465 mm),降水季节性分布明显,早春3-4月降水占年降水量比例平均为5%,进入生长季后,5、6、7、8月降水占年降水量比例分别平均为16%、17%、21%和24%,入冬前9-10月降水占全年降水量12%,入冬后4个月(11-2月)降水极少。试验期间(2018-2019年)具体的月均降水和气温数据见图1。土壤类型为草甸盐碱土。主要植被类型为羊草草甸。

图1 2018-2019年试验地点月均降水量和空气温度Fig.1 Mean monthly precipitation(mm)and air temperature(℃)during 2018-2019

1.2 试验设计

2018年,在长岭草地研究站,选取轻度退化的羊草草甸[生物量(186±19)g·m-2、植物密度(673±37)株·m-2、羊草生物量占比(95±2)%;土壤pH 8.9]进行紫花苜蓿补播试验。试验采取双因素随机区组设计,4个重复区组,每个重复区组包含8个小区,4个补播日期(5月1日、6月1日、7月1日、8月1日)和2个刈割处理(割草/不割草)交互作用共8个处理随机布置在8个小区中,小区面积4 m×4 m。割草留茬3 cm,播前刈割补播处理在割草后立即采用撒播方式进行,播前不刈割处理同时播种,补播紫花苜蓿品种为‘敖汉’(M.sativa‘Aohan’,内蒙古农牧学院培育,种子购自赤峰市弘扬林牧种子有限公司),补播种子数量为1.6 g·m-2。每次割草收获的饲草经65℃烘干称重,然后随机抽取部分样品粉碎,用于测定总有机氮含量。为保障种子与土壤充分接触,使用搂草农具对割草和未割草小区统一进行适度地表干扰。2019年生长季结束后,为保证所有小区苜蓿幼苗在越冬过程中具有均一的植被条件,样地植被统一刈割到3 cm高度。

1.3 监测和取样

草地补播后,在每个小区中央设置1个1 m×1 m的监测样方,以1个月为间隔监测紫花苜蓿幼苗数量,同时监测样方内羊草高度。在监测样方外紧邻样方的位置,以15 d为间隔,使用2 cm直径土钻取0~10 cm土壤样品,105℃下烘干测定土壤含水率。越冬前11月初,在每个小区监测样方外,随机标记3株紫花苜蓿幼苗,以每株幼苗为中心,挖取15 cm×15 cm小样方内的植物和土壤样品,取样深度20 cm,样品带回室内小心冲洗掉根部土壤,然后将标记紫花苜蓿植株与其他植物分离。每株紫花苜蓿植株分为地上、地下部分,分别在65℃烘干测定生物量。然后,每个小区的3株紫花苜蓿根系样品混合后粉碎,用于测定根部碳水化合物和氮含量。2019年5月返青后,调查每个小区监测样方中紫花苜蓿植株数量,统计越冬情况。2019年8月初,对每个小区监测样方进行刈割取样,留茬高度3 cm,测量各样方内的总地上生物量、紫花苜蓿生物量,然后每个样方内所有植物样品混合后粉碎,测定总有机氮含量,用于计算饲草粗蛋白含量。

1.4 样品分析

根系可溶性糖含量:烘干的根系样品研磨过0.2 mm筛后,采用蒽酮比色法在分光光度计(岛津UV-1800,日本)上测定[20]。根系氮含量:烘干的根系样品研磨过0.2 mm筛后,采用凯氏定氮法测定[21],饲草粗蛋白含量通过植物氮含量乘以6.25的换算系数获得。

1.5 数据分析

补播当月为苜蓿的出苗期,这一时期土壤含水量和羊草植被高度采用这一阶段前后测量数据的平均值。监测数据表明所有处理播种当月的苜蓿幼苗生长高度仅为2.2~3.1 cm,因此,研究统一将各处理苜蓿播种1个月后至越冬前的时期定义为幼苗的主要生长期,这一期间的土壤含水量及羊草植被高度采用前后数次测量数据的平均值。苜蓿出苗率、存活率及越冬率的计算方法如下:

使用Excel 2007进行数据整理、计算。采用双因素方差分析(two-way ANOVA)统计播期和割草及其交互作用对各项指标的影响,采用回归分析(regression analysis)统计紫花苜蓿出苗率、存活率与土壤水分和羊草高度的关系,以及越冬率与植物根生物量、根系碳水化合物含量的关系。经单因素方差分析(one-way ANOVA),采用邓肯多重检验(Duncan’s multi-range test)对所有试验处理进行均值比较。数据统计通过SPSS 16.0软件完成,所有统计的显著性水平设置为P=0.05,使用Sigmaplot 10.0完成数据作图。

2 结果与分析

2.1 土壤含水量和羊草高度

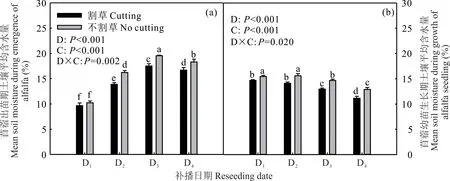

苜蓿出苗期的土壤含水量在不同播期间差异显著(图2a)。7月1日补播,苜蓿出苗期土壤含水量最高,随后依次为8月1日、6月1日和5月1日补播。补播前割草显著降低苜蓿出苗期和幼苗生长期的土壤平均含水量(图2a,b)。如果不割草,苜蓿出苗期羊草植被高度随播期延后显著升高,割草显著降低苜蓿出苗期及幼苗生长期的羊草高度,随播期延后其效果更为明显(图3)。

图2 不同播期和割草管理下苜蓿出苗期和幼苗生长期的土壤平均含水量Fig.2 Mean soil moisture during emergence and growth of alfalfa seedling under different sowing date and cutting managements

图3 不同播期和割草管理下苜蓿出苗期和幼苗生长期的羊草平均高度Fig.3 Mean height of L.chinensis during emergence and growth of alfalfa seedling under different sowing date and cutting managements

2.2 苜蓿的出土、存活、越冬和幼苗发育特征

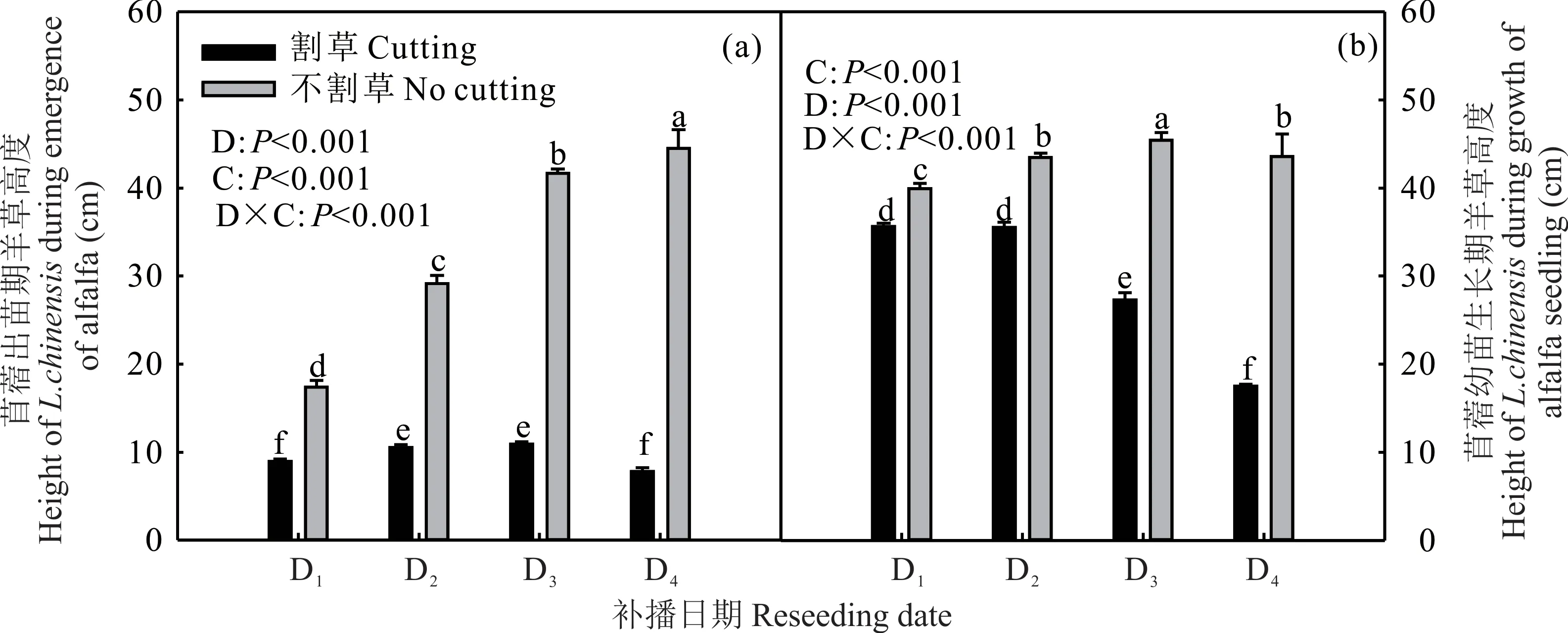

苜蓿出苗调查数据表明:在播前不割草情况下,5月1日补播出苗率仅为9%,但仍高于其他播期;补播前割草显著提高苜蓿出苗率,割草处理下,7月1日补播的苜蓿出苗率达到20%,显著高于其他播期(图4a,b)。越冬前苜蓿幼苗调查数据表明:在播前不割草情况下,各播期苜蓿存活幼苗数和幼苗存活率相差不大,6月1日补播略低;补播前割草显著提高苜蓿幼苗存活率,割草处理下,7月1日补播的苜蓿存活幼苗数及幼苗存活率分别为83株·m-2和53%,均显著高于5月1日和8月1日补播(图4c,d)。越冬后返青调查表明:无论割草与否,苜蓿幼苗越冬率随播期延后显著降低,割草显著提高苜蓿幼苗越冬率(图4f)。不割草情况下,5月1日补播返青的苜蓿株数显著高于其他播期,但数量较少;割草显著增加了返青苜蓿株数,割草处理下,7月1日补播返青苜蓿株数达22株·m-2,显著高于其他播期(图4e)。

图4 不同播期和割草管理下紫花苜蓿出土、存活和越冬状况Fig.4 Emergence,survival and overwintering status of M.sativa under different sowing date and cutting managements

随播期延后,苜蓿幼苗地上生物量、根生物量、根系可溶性糖和氮含量显著降低,割草显著提高苜蓿幼苗的地上生物量、根生物量、根系可溶性糖含量和氮含量(图5)。

图5 不同播期和割草管理下紫花苜蓿幼苗地上生物量、根生物量、根系可溶性糖含量及根系氮含量Fig.5 Aboveground biomass,root biomass and root soluble sugar and nitrogen concentrations of M.sativa seedling under different sowing date and cutting managements

2.3 苜蓿的出土、存活、越冬与土壤水分、羊草高度、苜蓿根系发育的关系

补播前割草小区内,苜蓿出苗率与出苗期土壤含水量呈显著正相关,然而在未割草小区及全部小区内,二者没有显著相关关系(图6a)。割草或未割草小区内,苜蓿出苗率与幼苗生长期羊草平均高度均无显著相关关系,然而,当割草及未割草小区联合分析,苜蓿出苗率与幼苗生长期的羊草平均高度呈显著负相关(图6b)。

补播前割草、未割草及全部小区内,苜蓿幼苗存活率均与幼苗生长期的土壤含水量无显著相关关系(图6c)。当割草及未割草小区数据联合分析,苜蓿幼苗的存活率与幼苗生长期的羊草平均高度呈显著负相关,但割草或不割草处理小区内部,两指标间未发现相关关系(图6d)。

图6 苜蓿出苗率、存活率与土壤含水量、羊草高度的关系Fig.6 Correlation between emergence rate,survival rate and soil water content and height of L.chinensis

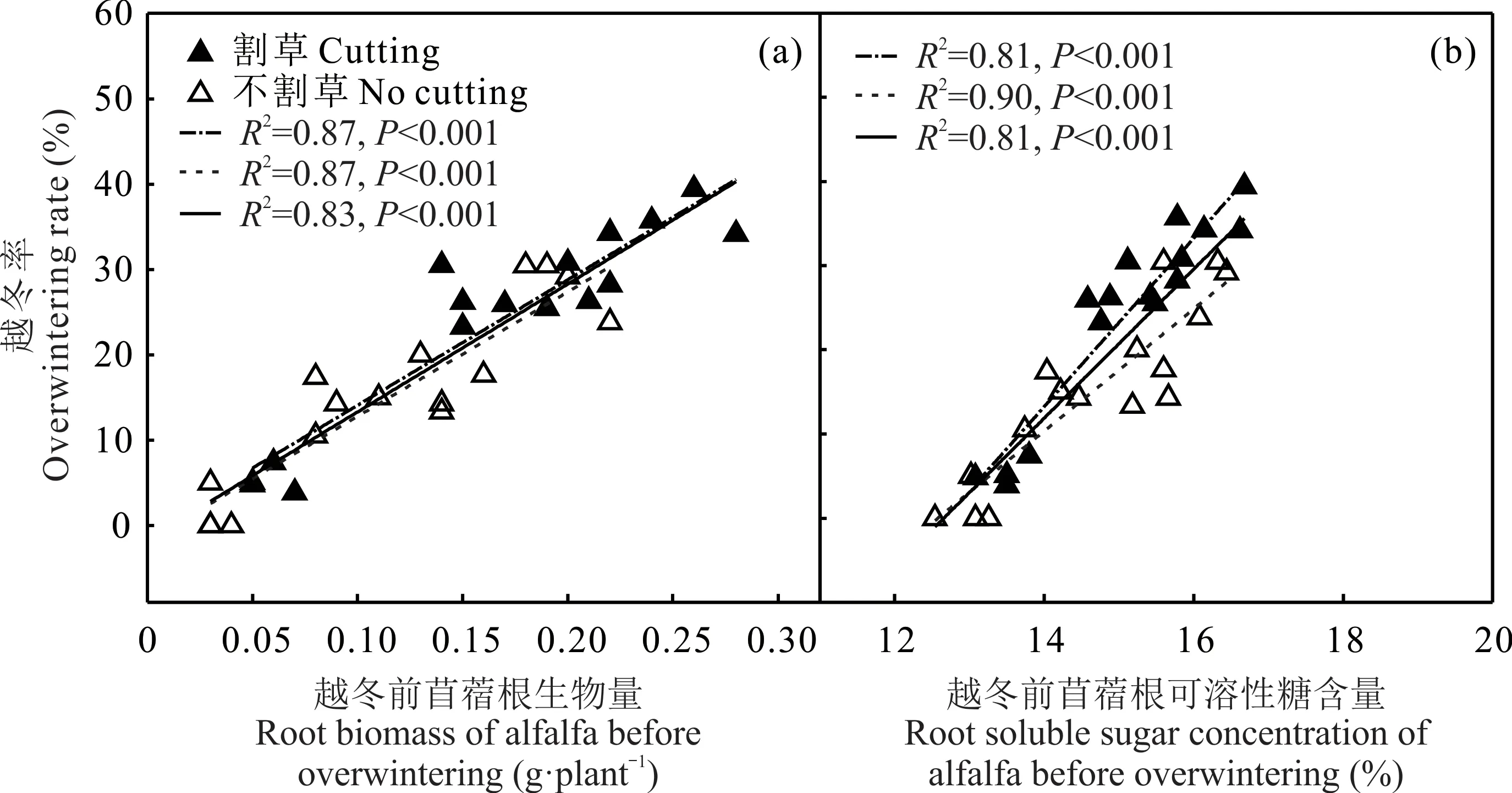

补播前割草、未割草及全部小区内,苜蓿幼苗越冬率与越冬前幼苗根系生物量及根部可溶性糖含量均呈显著正相关关系(图7)。

图7 苜蓿越冬率与越冬前苜蓿根生物量及根可溶性糖含量的关系Fig.7 Correlation between overwintering rate of M.sativa and its root biomass and root soluble sugar concentration

2.4 补播翌年草地饲草产量及粗蛋白含量

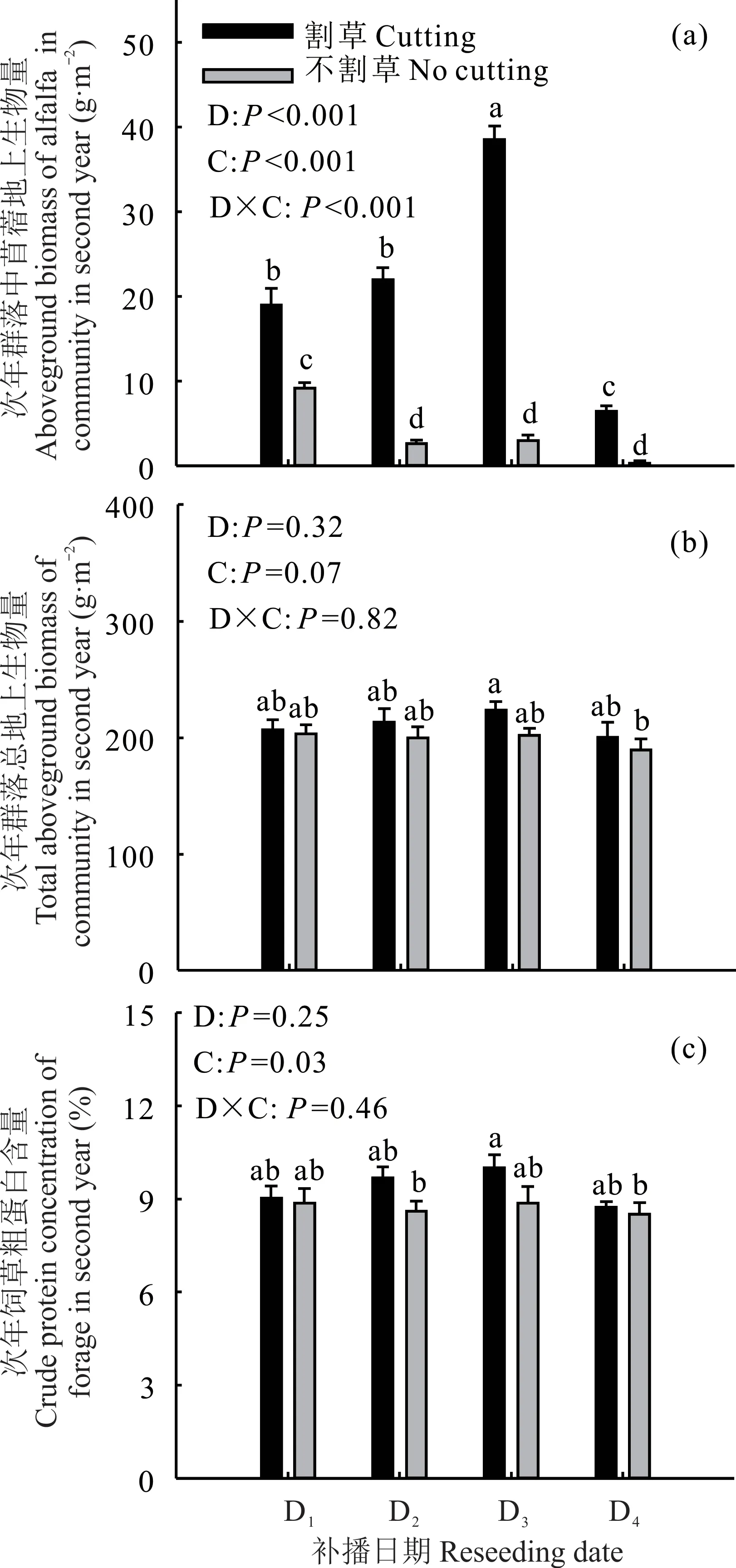

2019年8 月,补播前未割草的草地群落内紫花苜蓿生物量随播期延后下降;割草显著提高群落内紫花苜蓿生物量,割草小区内,7月1日补播处理的紫花苜蓿生物量显著高于其他播期(图8a)。2019年8月,不同补播处理的群落总生物量无显著差异(图8b)。总体上,补播前割草能在次年明显提升补播草地的饲草粗蛋白含量(图8c)。

图8 苜蓿补播次年不同播期和割草管理下草地紫花苜蓿地上生物量、总地上生物量及饲草粗蛋白含量Fig.8 M.Sativa aboveground biomass,total aboveground biomass and crude protein concentration of forage in second year after reseeding under different sowing date and cutting managements

3 讨论

补播豆科饲草改良草地的实践中,播期是决定豆科饲草建植成功率的一个关键因素[14,22]。在天然草地中,播期影响补播豆科饲草建植的途径主要有3个。首先,如本研究结果,播期影响豆科植物出苗期与土壤水分条件的匹配关系,在降水存在明显季节性变化的北方草地,这一影响对豆科饲草出苗率可能尤为重要。许多研究和实践已经证明在北方草地,因为持续1~2个月的春季干旱,早春补播豆科饲草出苗效果普遍不理想,而当播期延后至雨季开始,补播豆科饲草则出苗较好[22]。本研究结果也发现,在播前刈割情境下,播期关联的土壤含水量变化与补播紫花苜蓿的出苗率呈现显著正相关。然而,在松嫩平原羊草草甸,播期及其关联的土壤水分含量影响豆科饲草出苗率的结果可能受植被覆盖状态调控。例如,本研究发现,在未进行播前刈割的草地,出苗期间土壤含水量与补播紫花苜蓿的出苗率并无相关关系。考虑到土壤水分与种子发芽、出土潜在的积极关联,上述结果意味着在播前未刈割草地,除水分外有其他因素随播期变化,一同控制了豆科饲草的发芽出土,并且其作用可能掩盖了土壤水分的影响。其中,伴随着播期,增加的植被高度及其导致的遮光作用可能是影响苜蓿发芽出土的另一个关键因素。自然条件下,种子发芽阶段在地下完成,因此植物发芽对遮光一般有较好的适应性。然而,最近的研究发现光照限制能够降低紫花苜蓿的发芽率[23]。此外,许多研究发现遮光可能通过抑制胚根伸长、叶片扩展进一步限制幼苗的出土[24-25]。本研究结果显示在播前未刈割处理下,随播期变化,羊草群落高度与补播苜蓿出苗率也无显著相关关系。综合土壤水分、羊草高度和苜蓿出苗率的相关结果分析,在补播前未刈割草地中,苜蓿的发芽出土可能同时受土壤水分和植被遮阴影响。随播期延后,一方面升高的土壤水分促进了补播苜蓿的出苗,而另一方面,增加的羊草高度和遮阴又限制了苜蓿的幼苗出土,两种作用相互抵消导致播前不刈割情境下苜蓿出苗与土壤水分及羊草高度均无显著统计学关系。播期的变化也相应改变了苜蓿幼苗生长阶段所面对的水分和植被覆盖条件,对幼苗的存活可能产生重要影响[13,26]。然而,研究结果发现,无论补播前割草或不割草,播期关联的幼苗生长阶段土壤水分、羊草高度的变化与苜蓿幼苗存活率均无相关关系,表明播期变化关联的幼苗生长阶段土壤水分和光竞争的改变不会影响幼苗存活的最终表现,其原因可能与幼苗出土阶段相似。尽管如此,播期的延后直接缩短了苜蓿幼苗在越冬前的生长发育时间,导致晚播苜蓿幼苗的根系生长和根部碳水化合物积累受到限制,根系发育的限制显著降低了苜蓿幼苗的越冬率[27-29]。

补播前割草尽管在一定程度上降低了土壤含水量,但并未导致紫花苜蓿出苗率、存活率和返青率的下降,相反,补播前割草显著改善了紫花苜蓿的建植,这一作用在幼苗出土、当年生长和越冬返青3个阶段均有体现。本研究结果发现补播前割草显著降低了紫花苜蓿出苗阶段和幼苗生长阶段的羊草高度,但显著提高了紫花苜蓿的出苗率和幼苗存活率。进一步回归分析发现,当综合割草、不割草两组数据,羊草植被高度的变化与紫花苜蓿出苗率、幼苗存活率呈显著负相关,表明补播前割草可能通过降低植被遮阴促进紫花苜蓿幼苗出土和生长存活。相似的研究结论也在其他研究中被证实,如Kunelius等[17]和Seguin等[18]发现在补播饲草生长过程中,适时进行草地刈割可有效降低植物地上竞争,并以此提高补播饲草建植能力。Zhou等[15]在草甸草原的研究发现当豆科饲草补播在草地植被空斑时,因避免了来自邻居植物的竞争压力,其建植成功率被显著提高,本研究的结论间接地支持了该结果。豆科幼苗的生长状况,尤其根系的发育状态对其越冬能力有重要影响[14]。因降低的羊草高度促进了紫花苜蓿幼苗的生长发育,尤其提高了根生物量及其碳水化合物含量,补播前割草相应提高了紫花苜蓿幼苗的越冬返青能力。

补播翌年,尽管由于紫花苜蓿的建植时间较短,草地群落地上生物量未因豆科饲草补播发生显著变化,但7月1日割草后补播相对其他处理已经表现出生物量和粗蛋白含量的增加趋势。尤为重要的是,对比其他处理,7月1日割草后补播的草地群落具有更高的紫花苜蓿生物量,表明该补播处理更加明显地改善了草地饲草组成,增加了优质饲草比例。随着紫花苜蓿植株地上、地下发育的完善及其固氮作用的发挥,该补播处理的后期生态效应将进一步突显。本研究中,选择7月1日割草后进行豆科饲草补播,刈割收获的饲草产量为1800 kg·hm-2,与传统的8月初刈割相比(2300 kg·hm-2),并未达到最大产量。然而,因为饲草保留了较高的粗蛋白含量,7月1日刈割收获的饲草含有粗蛋白总量18.7 g·m-2,接近于8月1日(18.9 g·m-2),但显著高于6月1日(13.6 g·m-2)。因此,将割草期提前至7月1日前后对饲草蛋白营养影响很小,但显著提高了饲草质量;同时,刈割日期的适当提前也促进再生羊草积累更多的碳水化合物,有利于其返青生长。近年来,饲草生产和销售过程中,饲草质量越发受到重视,高质量饲草的价格优势明显;加之新型饲草制捆机械的普及应用,大大缩减了饲草刈割-晾晒-制捆-销售的时间,避免了在7月雨季打捆完成前饲草长期撂地储存的防腐、防霉和营养损失问题。因此,刈割日期提前至7月1日前后,无论从经营效益和管理操作上都具备可行性。综合饲草生产和豆草补播效果,本研究建议松嫩平原羊草草地的豆科饲草补播首先应在植被刈割后进行。刈割基础上,补播时间选择在7月1日前后对豆科饲草成功建植较为有利。

4 结论

在松嫩平原羊草草甸,补播日期和播前刈割是影响补播紫花苜蓿建植的两个关键技术环节。播期影响紫花苜蓿建植主要通过两个途径:首先,其改变了植物出苗与土壤水分条件的时间匹配关系,进而影响补播紫花苜蓿的出苗率,但这种影响仅体现在割草后相对低矮的植被中;其次,播期直接决定了豆科饲草幼苗在越冬前的生长发育时间,影响其幼苗的越冬率。补播前刈割主要通过降低羊草植被高度和地上资源竞争提高了紫花苜蓿的建植能力,这一作用在幼苗出土、幼苗生长和越冬返青3个阶段均有体现。综合各处理补播效果和饲草生产实际,在松嫩平原羊草草甸,选择7月1日前后,并在割草后进行紫花苜蓿补播,有利于紫花苜蓿建植和草地改良。