东盟六国对AUKUS的反应差异分析*

——基于非对称安全依赖与威胁认知的解释

2022-11-22邢瑞利

邢瑞利

【内容提要】 美英澳宣布组建AUKUS 的举动引发东盟高度关注,但东盟各国对AUKUS 的反应却存在明显差异。结构层次的非对称安全依赖和单元层次的威胁认知是影响印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、泰国等东盟六国产生立场差异的主要因素。印尼、马来西亚对美国的非对称安全依赖程度较低,但将地理邻近的澳大利亚视为重大安全威胁,并且担心域外大国过度介入致使东盟陷入选边站困境,因而对AUKUS 持反对态度。菲律宾、新加坡、越南对美国的非对称安全依赖程度较高,且都对中国带来的“威胁”感受强烈,因而总体上对AUKUS 持欢迎立场。泰国尽管对美国的非对称安全依赖程度高,但对邻国、地区大国及域外大国的威胁认知较弱,因而倾向持谨慎观望态度。东盟国家对AUKUS 的差异化反应加剧了东盟内部分裂,使美国与东盟关系复杂化,也影响和干扰了中国与东盟的团结合作。由于东盟是中国应对AUKUS 时的重要合作对象,因此中国需对东盟各国不同的态度立场加以辨别,进而做出精细化的应对策略。

2021年9月15日,美国、英国、澳大利亚三国领导人发表联合声明,宣布建立美英澳三边安全伙伴关系(Australia-United Kingdom-United States, 以下简称“AUKUS”),并提出预计在18 个月内以技术转让方式帮助澳大利亚构建一支核动力潜艇舰队,这一举动引发东盟国家高度关注。印尼、马来西亚都在第一时间公开质疑或反对AUKUS,柬埔寨也对AUKUS 可能加剧地区紧张局势表示担忧。与印尼、马来西亚、柬埔寨的态度形成鲜明对比,菲律宾公开支持AUKUS,新加坡、越南则对此表示谨慎欢迎。泰国、老挝、缅甸、文莱等国整体上倾向持谨慎观望或沉默态度。显然,东盟国家对AUKUS 的反应存在明显差异,大致可以分为三种类型:持质疑或反对态度的一方主要以印尼、马来西亚、柬埔寨为代表;持欢迎或支持立场的一方主要以菲律宾、新加坡、越南为代表;谨慎观望或保持沉默的一方主要以泰国、缅甸、老挝、文莱为代表。

针对东盟国家对AUKUS 的认知与反应,学界已经进行了一些研究。具体而言:一是分析东盟对AUKUS 整体的态度立场。刘琳认为,东盟对AUKUS 存在多重担忧,它不仅加剧了地区军备竞赛升级风险,而且对“东盟中心地位”构成威胁,也加大了东盟选边站的压力。①刘琳:《东盟对美英澳三边同盟深怀戒虑》,《世界知识》2021年第22 期,第19—21 页。二是探讨东盟国家对AUKUS 的差异化反应。成汉平、刘喆等对东盟各国针对AUKUS 的不同反应进行了分类,并从国家利益与地缘政治角度分析了东盟各国持差异化立场背后的原因。②成汉平、刘喆、宁威:《东盟国家对阿库斯的真实态度》,《唯实》2022年第2 期,第92—96 页。威廉·琼(William Choong)和伊恩·斯托里(Ian Storey)考察了马来西亚、印尼、菲律宾、新加坡、越南和泰国等东南亚六个海洋国家对AUKUS 的反应,强调东盟未来应对AUKUS 的关键在于恰当利用域外力量来维持地区平衡。③William Choong and Ian Storey, “Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability,” ISEAS Perspective, October 14, 2021, https://www.iseas.edu.sg/articlescommentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferationand-regional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/.迪诺·帕蒂·贾拉尔(Dino Patti Djalal)强调,东盟各国需努力弥合在AUKUS 问题上的分歧,这对于实现东南亚地区经济和政治安全至关重要。④Dino Patti Djalal, “ASEAN Responses to AUKUS Security Dynamic,” East Asia Forum Quarterly,Vol.13, No.4, 2021, pp.16-18.三是关注AUKUS 对东南亚地区造成的影响。周士新指出,AUKUS 具有强烈的进攻性,不仅侵蚀了“东盟中心地位”的基础,而且也减弱了东盟塑造“印太”地区秩序的能力。①周士新:《美英澳安全伙伴关系削弱东盟中心地位的战略行为分析》,《亚太安全与海洋研究》2022年第3 期,第64—83 页。赫鲁·赖特(Heru Prayitno)则认为AUKUS 并不必然削弱“东盟中心地位”,东盟仍将在地区合作中扮演“驾驶员”角色,任何大国都不能忽视这一点。②Heru Prayitno, “AUKUS and the Role of ASEAN Centrality in Managing Regional Security Affairs,”Technium Social Sciences Journal, Vol.26, No.12, pp.678-688.

分析来看,学界已有研究有助于我们从整体上把握东盟国家对AUKUS 的态度立场,但还存在以下不足:一方面,已有研究主要从宏观层面来分析东盟对AUKUS的认知,缺乏从比较视角来探究东盟国家对AUKUS 的差异化反应;另一方面,尽管个别研究注意到东盟国家对AUKUS存在差异化反应,但将背后的原因简单归结为国家利益分歧、地缘政治因素等,对差异形成的内在机理缺乏深入阐释。那么,究竟什么原因导致东盟国家对AUKUS 产生了差异化反应?结构层次的非对称安全依赖和单元层次的威胁认知两个变量能够为我们深入理解这种差异背后的因果逻辑机制提供启示。

一、概念界定与理论分析框架

纵观东南亚地区的历史及实践可以发现,东盟历来对大国战略竞争保持高度敏感,地区国家的战略选择及行为逻辑往往是结构层次和单元层次因素共同作用的结果。

非对称安全依赖是结构层次影响国家战略选择及行为逻辑的一个关键变量。非对称安全依赖概念与国际关系中的相互依赖概念密切相关。相互依赖概念最早源于理查德·库珀(Richard N. Cooper)的著作《相互依赖的经济学——大西洋共同体的经济政策》,他将相互依赖定义为国家经济发展与国际经济发展之间的敏感反应关系。③Richard N. Cooper, The Economics of Interdependence: Economic Policy in the Atlantic Community,New York: Columbia University Press, 1968, p.148.罗伯特·基欧汉(Robert O. Keohane)和约瑟夫·奈(Joseph Nye)把这一概念引入到国际关系领域,他们认为“国际政治中的相互依赖即彼此依赖,是指以国家之间或不同国家的行为体之间相互影响为特征的情形。”④[美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京:北京大学出版社,2002年,第9 页。然而,不同国家在国际政治中存在实力大小的差别,这就决定了相互依赖在大多时候并不对等,会发展成为一种相互的但又不对等的依附关系。①[美]罗伯特·吉尔平:《国际关系政治经济学》,杨宇光等译,北京:经济科学出版社,1989年,第24 页。肯尼思·华尔兹(Kenneth Waltz)就强调,相互依赖概念的普遍定义忽视了政治和经济上存在不平等的现实。国家实力与权力的差别、国家能力与竞争力的差别,几乎是国际政治研究与实践的全部内容。②[美]肯尼思·华尔兹:《国际政治理论》,信强译,上海:上海人民出版社,2008年,第153 页。基于此,罗伯特·基欧汉和约瑟夫·奈拓展了相互依赖的定义,将国家间的复合相互依赖划分为均衡依赖关系、绝对依赖关系和非对称依赖关系三类,其中最为常见的是非对称依赖关系,而非对称依赖关系正是权力的来源。③[美]罗伯特·基欧汉、约瑟夫·奈:《权力与相互依赖》,门洪华译,北京:北京大学出版社,2002年,第11—12 页。

在相互依赖概念的基础上,我们重点关注中小国家对大国单方面的非对称安全依赖。在国际政治实践中,国家间非对称安全依赖关系本质上体现为一种结构性权力关系。在结构性权力中,权力拥有者能够在不直接对其他行为体施加压力的情形下,迫使其做出某种决定与选择。④[英]苏珊·斯特兰奇:《国家与市场》,杨宇光等译,上海:上海人民出版社,2008年,第21—27 页。中小国家对大国单方面的非对称安全依赖程度具有高低之分,一般可以借助中小国家与大国之间的军事及安全关系密切程度来衡量。当中小国家与大国的军事合作非常密切甚至直接签订了双边同盟条约时,对大国的非对称安全依赖程度往往较高。反之,当中小国家与大国的军事及安全合作关系较为薄弱甚至缺失时,对大国的非对称安全依赖程度往往较低。中小国家对大国非对称安全依赖程度的高低与该国战略选择空间的大小总体呈现负相关关系。当中小国家对大国的非对称安全依赖程度越高,战略自主性就越低,战略选择空间也就越小,甚至会面临被迫选边站的困境;反之,战略自主性就越高,战略选择空间也就越大。具体到东南亚地区,由于东盟国家与美国存在明显的非对称安全依赖关系,非对称安全依赖这一变量能很好地从一个侧面解释美国的东南亚盟友与非盟友的外交政策行为逻辑差异。

威胁认知是单元层次影响国家战略选择及行为逻辑的另一个关键变量。威胁认知属于国际危机研究中的一个重要概念,通常指行为体对体系压力及外部安全环境的主观感知与评估判断。雷蒙德·科恩(Raymond Cohen)认为威胁认知本质上是一种主观心理建构的过程,是行为体对于那些明显或潜在的威胁来源的主观感受以及对威胁信号进行认定与逻辑判断的产物。⑤Raymond Cohen, Threat Perception in International Crisis, Madison: University of Wisconsin Press,1979, p.3.戴维·辛格(David Singer)指出,威胁认知主要源于决策者对敌对国家入侵意图的判断,可以将威胁认知视为敌对国家入侵能力与入侵意图认知两个因素的乘积。①J. David Singer, “Threat-Perception and the Armament-Tension Dilemma,” Journal of Conflict Resolution, Vol.2, No.1, 1958, p.94.大卫·鲍德温(David Baldwin)强调,威胁认知表现为一种被动的消极感受,折射出决策者基于过往经历、价值取向和利益诉求对本国遭受损害做出的预期。②David Baldwin, “Thinking About Threats,” Journal of Conflict Resolution, Vol.15, No.1, 1971,pp.71-78.由此可见,威胁认知带有浓厚的主观判断色彩,行为体感知到的威胁或许是客观存在,但也或许只是主观臆想。行为体基于某些战略考虑或错误知觉,很可能会过度夸大安全威胁以及竞争对手的进攻实力及意图。威胁认知的程度具有强弱之分,斯蒂芬·沃尔特(Stephen M. Walt)将影响因素概括为综合实力、地缘毗邻性、进攻实力、进攻意图等。③[美]斯蒂芬·沃尔特:《联盟的起源》,周丕启译,上海:上海人民出版社,2018年,第24 页。兰德尔·施韦勒(Randall Schweller)认为历史记忆、过往经历、情绪焦虑等因素也会影响和塑造行为体的威胁认知。④[美]兰德尔·施韦勒:《没有应答的威胁:均势的政治制约》,刘丰、刘永译,北京:北京大学出版社,2015年,第45 页。

具体到东南亚地区,综合实力、地缘毗邻性、领土争端以及历史记忆是影响东盟国家威胁认知强弱程度的四个重要指标。其中,第一个指标只是初步刺激了东盟国家产生一种不安全感,而后三个指标则很大程度上决定东盟国家威胁认知程度的强弱。结合这些指标可以将东盟国家的威胁认知细化为四个层次:一是对地区大国的威胁感知,主要体现为对中国迅速崛起及综合实力的担忧。二是对邻国的威胁感知,主要体现为受地理位置毗邻、历史包袱、领土及海洋划界争端等因素的影响,对邻国的军事实力及战略意图保持警惕。三是对域外大国的威胁认知,主要体现为对美国等域外大国权力投射的担忧。美国为了遏制中国不惜违背《不扩散核武器条约》的宗旨和核心义务,联合英澳组建AUKUS,已经被大多数东盟国家视为普遍的威胁认知来源。四是对国内问题的威胁感知,主要体现为民族分裂势力、恐怖主义、极端组织等非传统安全因素会对国家政权稳定及社会安全构成威胁。需要指出的是,四个层次的威胁来源存在轻重缓急的排序,大体可以划分为:重大安全威胁、潜在安全威胁、普通安全威胁三个等级。具体而言:其一,地区大国和邻国威胁属于重大安全威胁。嵌入地理毗邻、历史记忆、领土争端等对抗性因素后,地区大国和邻国威胁会被无限扩大,其带来的破坏性可能更为迫切和直接,主观上更容易被视为一种重大安全威胁。其二,域外大国威胁相对体现为一种潜在的破坏性,而且是否被视为威胁来源与东盟国家同域外大国非对称安全依赖的程度直接挂钩,因而这里将域外大国威胁视为一种潜在安全威胁。其三,国内威胁与所有外来威胁相比显得更为次要,主观上更容易被东盟国家视为一种普通安全威胁。理论上,不同的国家可能会重点关注某一或某几层次的安全威胁,不同层次安全威胁因素的乘积越大,表明威胁认知的程度越强,反之越弱。威胁认知强烈的国家通常会选择强制性或对抗性外交战略,而威胁认知较弱的国家则倾向采取对冲性或合作性外交战略。①Jürgen Haacke, “The Concept of Hedging and Its Application to Southeast Asia: A Critique and a Proposal for a Modified Conceptual and Methodological Framework,” International Relations of the Asia-Pacific, Vol.19, No.3, 2019, pp.16-20.

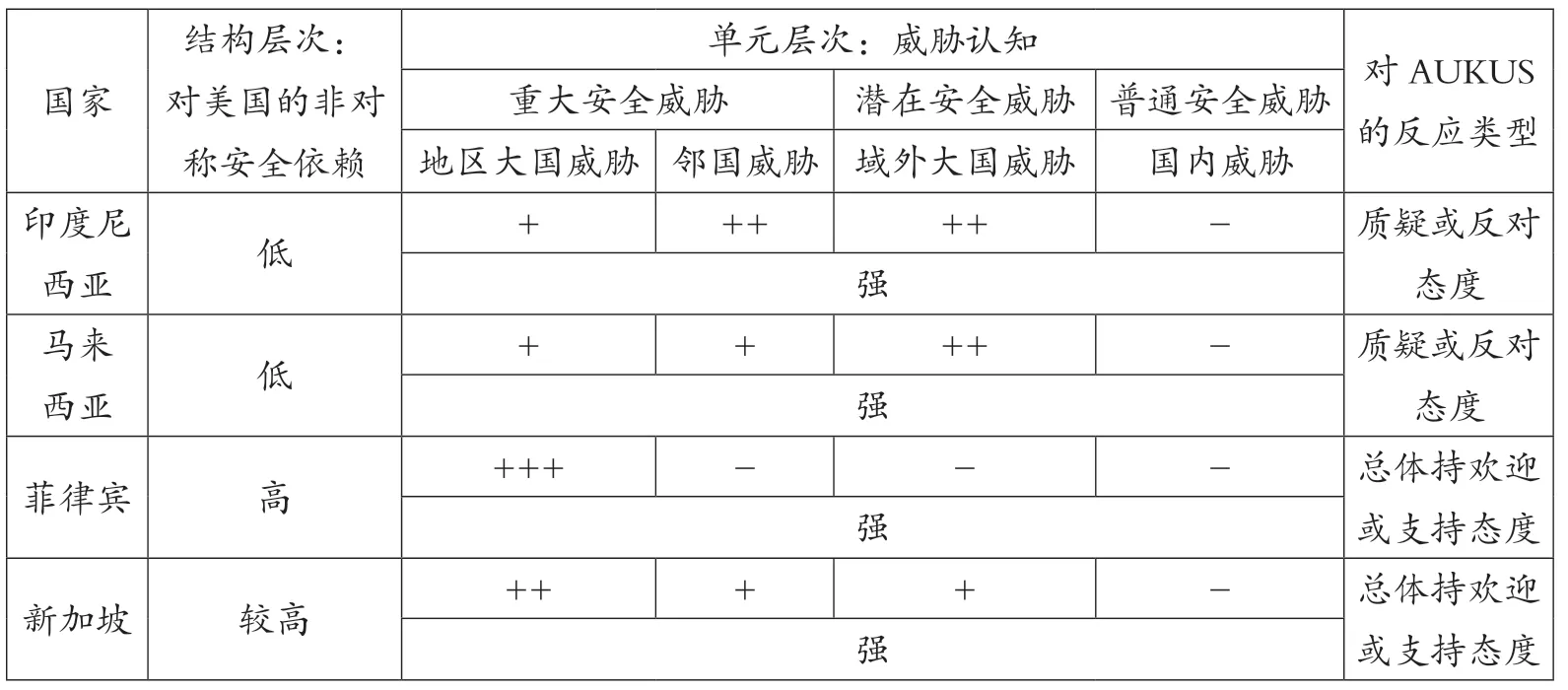

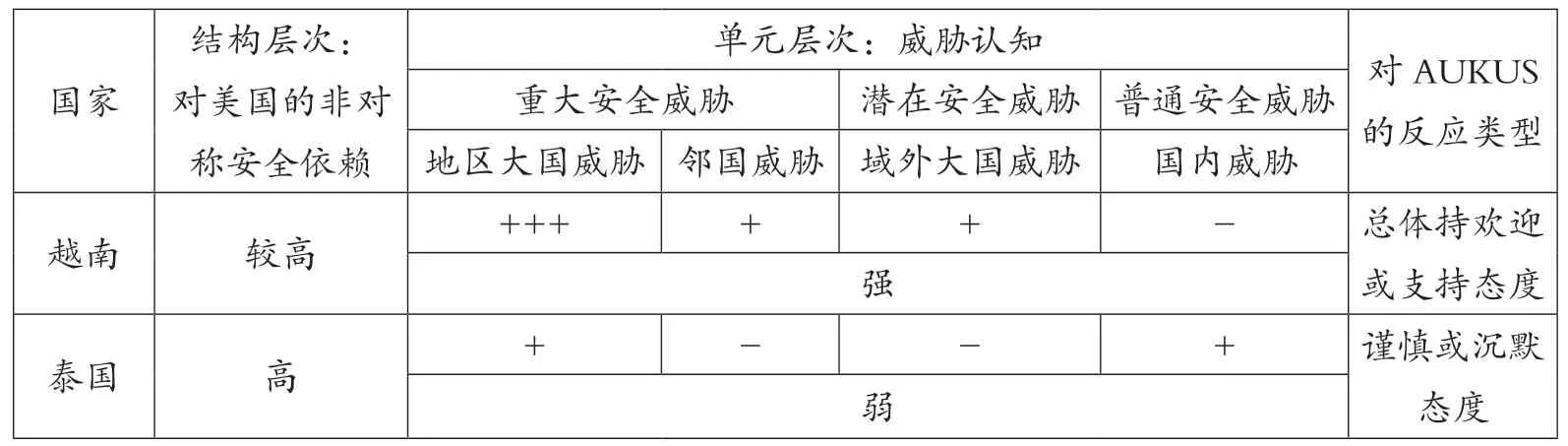

在对相关概念进行界定与分析的基础上,根据印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、泰国等东盟六国对美国非对称安全依赖程度的高低及对外部威胁认知程度的强弱,可以将它们对AUKUS 的反应差异划分为如下三种类型(见表1):第一种态度类型是质疑或反对AUKUS,这类东盟国家往往对美国的非对称安全依赖程度低、对邻国和域外大国的威胁认知强。第二种态度类型是总体上欢迎或支持AUKUS,这类东盟国家要么对美国的非对称安全依赖程度高且对地区大国的威胁认知强,要么对美国的非对称安全依赖程度较高、对地区大国的威胁认知较强,而又将域外大国视为潜在威胁。第三种态度类型是对AUKUS 持谨慎观望或沉默态度,这类东盟国家要么对美国的非对称安全依赖程度高但更为关注国内安全威胁,要么对美国的非对称安全依赖程度低且对外部威胁认知弱。

表1 非对称安全依赖、威胁认知与东盟六国对AUKUS 反应差异的理论分析框架

(续表)

二、东盟六国对AUKUS 反应差异的类型及原因分析

在上述理论框架的基础上,本文主要挑选印尼、马来西亚、菲律宾、新加坡、越南、泰国等东盟六国作为案例检验对象。之所以选择这六个东盟国家,是因为这六个国家目前对AUKUS 的态度立场较为明确且具有一定的代表性,能够基本体现出东盟国家对AUKUS 的差异化反应。

(一)印尼、马来西亚对AUKUS 持质疑或反对态度

AUKUS 宣布建立后,印尼外交部发表官方声明“对东南亚地区持续的军备竞赛和权力投射深感关切”,强调澳大利亚应遵守对地区和平稳定做出的承诺。①“Statement on Australia’s Nuclear-powered Submarines Program,” Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia, September 17, 2021, https://kemlu.go.id/portal/en/read/2937/siaran_pers/statementon-australias-nuclear-powered-submarines-program.马来西亚总理伊斯梅尔·萨布里(Ismail Sabri Yaakob)称,“对AUKUS 可能在印太地区引发核军备竞赛表示担忧”。②Sebastian Strangio, “Malaysia to Seek Chinese ‘Views’ on New AUKUS Security Pact,” The Diplomat, September 24, 2021, https://thediplomat.com/2021/09/malaysia-to-seek-chinese-views-on-newaukus-security-pact/.

印尼之所以对AUKUS 持质疑态度,很大程度上源于其不愿在军事安全上过度依赖美国。从历史上看,印尼自独立之初就确立了“独立且积极”的外交政策,在防止大国干预的同时,积极塑造区域领导力。在苏加诺政府时期,印尼一度把美国视为损害国家统一与政权安全的威胁来源,任何外部势力企图统治东南亚并把印尼排除在地区安排之外,都被视为对印尼独立的侵犯。①Franklin B. Weinstein, Indonesian Foreign Policy and the Dilemma of Dependence: From Sukarno to Soeharto, New York: Cornell University Press, 1976, p.30.到了苏哈托政府时期,印尼转而奉行一边倒对美外交,与美国形成了事实上的准结盟关系。不过,这种准结盟关系并未持续太久,在后苏哈托时代尤其是进入21世纪以来,印尼越来越意识到过度依赖美国提供军事安全保障的危险,更加注重发展多样化的外交关系以确保本国的战略自主性。②Evan A. Laksmana, “A Fragile Fulcrum: Indonesia-U.S. Military Relations in the Age of Great-Power Competition,” Asia Policy, Vol.16, No.4, 2021, p.109.随着中美战略竞争日趋激烈,印尼总体上奉行大国平衡外交,既欢迎美国在东南亚地区的军事安全存在,也希望与中国保持友好关系,但并不愿看到中美任何一方主导地区秩序。③Jing Huang and Andrew Billo, Territorial Disputes in the South China Sea: Navigating Rough Waters, New York: Palgrave Macmillan, 2015, pp.172-173.AUKUS 的出现加剧了本已紧张的东南亚地区局势,导致印尼在中美之间选边站的压力明显加大,因此印尼对AUKUS 持反对态度也就不足为奇。

与此同时,在诸多安全威胁来源中,印尼将地理毗邻的澳大利亚视为重大安全威胁。印尼与澳大利亚长期以来因东帝汶问题、领海划界问题等历史纠纷积累了大量的矛盾。近年来,印尼与澳大利亚还不时发生外交摩擦事件,如2013年印尼因澳大利亚监听而召回驻澳大使,2017年因赴澳受训的印尼军官发现教材对印尼不敬而暂停两国的军事合作,等等,④刘琳:《东盟对美英澳三边同盟深怀戒虑》,《世界知识》2021年第22 期,第20 页。这些因素都促使印尼对澳大利亚不断增强的军事力量保持高度警惕。前印尼国防部长普诺莫·尤斯吉安多罗(Purnomo Yusgiantoro)就表示,“印尼对军事武器系统进行现代化改造与美国决定在澳大利亚、新加坡等印尼的邻国部署滨海战斗舰艇密切相关。”⑤“RI Aims to Have Strongest Military in Southeast Asia,” The Jakarta Post, September 6, 2013,https://www.thejakartapost.com/news/2013/09/06/ri-aims-have-strongest-military-southeast-asia.html.在此情形下,澳大利亚与美国、英国结成AUKUS 联盟并且在其帮助下打造核动力潜艇舰队的举动自然让印尼心怀戒惧。印尼国内大多数政界人士认为,AUKUS 意味着澳大利亚对印尼的“背叛”,呼吁印尼政府采取强制性外交手段或反制性军事外交以示抗议。⑥Muhammad Waffaa Kharisma, “Anxiety, Unpreparedness and Distrust: Indonesia’s Careful Response to AUKUS,” Indonesia at Melbourne, October 13, 2021, https://indonesiaatmelbourne.unimelb.edu.au/anxiety-unpreparedness-and-distrust-indonesias-careful-response-to-aukus/.因此,某种程度上可以说,印尼与澳大利亚毗邻的地理位置决定了无论澳大利亚做出多少努力来试图缓解印尼的担忧,印尼对AUKUS 的不信任都将持续下去,两国在外交战略上日趋疏远的风险也将大大上升。

马来西亚之所以对AUKUS 持反对态度,主要在于其对美国的非对称安全依赖不高且倾向保持独立性的外交传统。从历史上看,尽管马来西亚与美国长期保持着密切的军事安全合作关系,但马来西亚并不愿意为了配合美国而失去外交政策的独立性。马来西亚在独立之初实行了一边倒的亲西方外交战略,与美国等西方资本主义国家进行“有限的结盟”。①苏莹莹:《马来西亚对美国印太战略的应对策略:以维护东盟中心性为核心》,《南洋问题研究》2020年第2 期,第61 页。进入20世纪70年代,马来西亚奉行中立化外交战略,不再唯美国马首是瞻。随着国际环境的缓和,“中立化”与“不结盟”逐渐成为马来西亚与美国等世界各国交往等基本准则。②Geoffrey C. Gunn, “Malaysia’s Foreign Policy: The First Fifty Years: Alignment, Neutralism,Islamism,” Journal of Contemporary Asia, Vol.41, No.4, 2011, pp.678-680.在后冷战时期,时任马来西亚总理马哈蒂尔·穆罕默德(Mahathir bin Mohamad)致力于推行“向东看”外交战略以试图摆脱对美国等西方国家的过度依赖,最终导致美马关系走向抗衡。③陈翠华:《马哈蒂尔及其内外政策》,《世界经济与政治》1987年第1 期,第63 页。“9·11”事件后尤其是2012年1月美国提出“亚太再平衡”战略以来,马来西亚与美国的军事安全关系迎来新的发展契机。然而需要指出的是,美马发展军事安全关系是有限度的,马来西亚在与美国保持“有距离的亲密”的同时也并不想破坏与中国的双边关系,倾向“两面下注”以保持自身的独立性。④Prashanth Parameswaran, “Malaysia’s South China Sea Policy: Playing It Safe,” The Diplomat,March 6, 2015, https://thediplomat.com/2015/03/malaysias-south-china-sea-policy-playing-it-safe/.与印尼的态度类似,马来西亚认为AUKUS 不可避免地会使其在中美之间推行大国平衡外交变得愈加困难,因而马来西亚对AUKUS 持反对态度也就不难理解。

与此同时,马来西亚将域外大国视为潜在安全威胁,认为AUKUS 可能威胁“东盟中心地位”并破坏地区和平稳定。作为东盟的创始会员国,马来西亚认为东盟在维护地区和平稳定方面发挥的作用至关重要。20世纪60年代,为了协调与印尼、菲律宾等东南亚邻国之间的紧张关系以及应对所谓的“共产主义威胁”,马来西亚致力于推动东南亚区域合作并促成东盟的成立。东盟框架及制度规范为马来西亚与邻国之间提供了一个有效处理争端、缓和冲突的平台,特别是沙巴危机的解决使马来西亚深刻认识到东盟的重要价值并逐渐将其确定为本国外交政策的基石。⑤葛红亮:《马来西亚与东盟的区域一体化发展》,《学术探索》2017年第11 期,第36—39 页。直到今天,东盟仍然被马来西亚视为本国外交政策的核心与基石。①“Foreign Policy Framework of The New Malaysia: Change in Continuity,” Ministry of Foreign Affairs of Malaysia, June 2019, https://www.kln.gov.my/foreign-policy-framework/files/assets/common/downloads/Foreign%20Policy%20Framework.pdf.在此情形下,马来西亚担忧AUKUS 会破坏东盟团结、冲击“东盟中心地位”,甚至致使东盟陷入被边缘化的境地。马来西亚国防部长希山慕丁·胡先(Hishammuddin Hussein)就明确表示,“AUKUS 对东南亚地区的和平稳定构成潜在威胁,希望东盟对AUKUS 的回应尽快达成一致共识。”②Sebastian Strangio, “Malaysian Defense Minister Hoping for ASEAN Consensus on AUKUS,” The Diplomat, October 13, 2021, https://thediplomat.com/2021/10/malaysian-defense-minister-hoping-for-aseanconsensus-on-aukus/.不仅如此,马来西亚还就AUKUS 问题寻求中国的意见,并试图借助五国防务安排(FPDA)以平衡AUKUS 对东南亚地区安全的潜在威胁。③“Malaysia to Seek China’s View on Australia’s Nuclear Sub Pact,” Reuters, September 22,2021, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/malaysia-seek-chinas-view-australias-nuclear-subpact-2021-09-22/.

(二)菲律宾、新加坡、越南对AUKUS 总体持欢迎或支持态度

AUKUS 宣布建立后,菲律宾公开表示支持,新加坡持谨慎欢迎态度。菲律宾国防部长德尔芬·洛伦扎纳(Delfin Lorenzana)承认“澳大利亚有权获得新潜艇,菲律宾也在提升保护领土的能力”。④Priam Nepomuceno, “Australia Has Right to Improve Sub Defense Capability: Lorenzana,” Philippine News Agency, September 17, 2021, https://www.pna.gov.ph/articles/1153864.越南的官方表态较为含糊,但实际上对AUKUS 持含蓄欢迎立场。越南外交部发言人黎氏秋恒指出,“澳大利亚建造核动力潜艇舰队须用于和平目的并确保人类和环境的安全,所有国家都应努力实现地区和平稳定与合作发展”。⑤Tu Anh, “Vietnam Spells Out Stance on AUKUS,” Hanoi Times, September 23, 2021, https://hanoitimes.vn/vietnam-spells-out-stance-on-aukus-318802.html.新加坡总理李显龙表示,“希望AUKUS 对地区和平稳定做出积极贡献,填补地区均势架构”。⑥“Prime Minister Lee Hsien Loong’s Telephone Call with Australian Prime Minister Scott Morrison,”Ministry of Foreign Affairs Singapore, September 16, 2021, https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/09/20210916-PM-Call-With-Scott-Morrison.尽管菲律宾、新加坡、越南三国总体上都对AUKUS 持欢迎或支持态度,但三国的立场仍然有细微差别。

菲律宾之所以对AUKUS 持支持态度,很大程度上源于其在军事安全上高度依赖美国产生的结构性制约。菲律宾自独立之初就实行了一边倒的亲美外交战略,先后与美国签订了《军事基地协定》《共同防御条约》《马尼拉条约》等条约,建构起以自身地缘政治条件为基础、以美国军力为后盾的军事安全架构。①Ian James Storey, “Creeping Assertiveness: China, the Philippines and the South China Sea Dispute,”Contemporary Southeast Asia, Vol.21, No.1, 1999, p.102.进入20世纪60年代,随着美国收缩在亚洲的兵力,菲律宾外交政策中的本土化倾向愈来愈明显。②沈红芳:《菲律宾与中国的关系:战后历史回顾、现状及展望》,《南洋问题研究》1989年第3 期,第67 页。冷战结束前后,菲律宾奉行实用主义外交战略且国内要求独立自主的呼声日益高涨,美菲同盟关系遭到弱化甚至一度跌入谷底。但随后,1995年“美济礁事件”的发生使菲律宾将中国视为在南海的长期安全威胁,美菲同盟关系借助2001年反恐契机得以修复。③Renato Cruz De Castro, “The Revitalized Philippine-U.S. Security Relations: A Ghost from the Cold War or an Alliance for the 21st Century,” Asian Survey, Vol.43, No.6, 2003, p.977.2012年美国提出“亚太再平衡”战略以来,阿基诺三世政府全面倒向美国并公然挑战中国在南海的政策主张,菲律宾对美国的非对称安全依赖达到前所未有的高度。尽管杜特尔特上台执政后有意拉开与美国的距离,但菲律宾在军事安全上严重依赖美国的事实并未改变,这就决定了美菲同盟关系会对菲律宾的外交政策行为选择形成结构性限制与制约。④Rommel C. Banlaoi, Philippine-China Security Relations: Current Issues and Emerging Concerns,Yuchengco Center, De La Salle University Manila, 2012, p.48.在对待AUKUS 的立场问题上,作为美菲同盟关系中明显弱势的一方,菲律宾为了换取美国的军事安全保护不得不牺牲掉一部分的战略自主而展现出欢迎AUKUS的姿态。

不过需要指出的是,菲律宾对AUKUS 持支持态度还在于其将地区大国即中国视为重大安全威胁。由于与中国的综合实力极不对称,加之存在南海争端,菲律宾一直将中国视为“现实威胁”。进入21世纪以来,随着中国在南海正当维权行为的推进,菲律宾愈来愈表现出明显的焦虑和不安,认为中国的南海政策具有所谓的“侵略性”和“威胁性”。⑤Rommel C. Banlaoi, “China’s Current Naval Strategy and the South China Sea Disputes: Maritime Security Dilemma in Philippines-China Relations,” Ateneo Chinese Studies Program Lecture, Vol.1, No.1,2014, p.75.杜特尔特上台执政以后一改阿基诺三世政府时期公然挑战中国的南海政策立场,但这只是一种务实主义的外交调整,并不意味着菲律宾对中国的疑惧心理不复存在。杜特尔特政府发布的《国家安全政策(2017年~2022年)》报告将“西菲律宾海”①2012年9月5日,时任菲律宾总统阿基诺三世签署第29 号总统行政令,以“为菲律宾共和国的西菲律宾海命名”为题,正式把菲律宾群岛西侧的南中国海海域命名为所谓“西菲律宾海”,并要求菲国家测绘和资源信息局绘制和出版新的涵盖“西菲律宾海”的菲律宾官方地图。参见:“By the President of the Philippines Administrative Order No.29,” Official Gazette, September 5, 2012, https://www.officialgazette.gov.ph/downloads/2012/09sep/20120905-AO-0029-BSA.pdf。争端视为菲律宾主权与领土完整的首要安全挑战就是突出例证。②“National Security Policy (NSP) for 2017-2022,” The Philippines National Security Council, July,2018, https://apcss.org/wp-content/uploads/2020/02/Philippines-National_Security_Strategy_2018.pdf.AUKUS宣布成立后,菲律宾认为这将在很大程度上增加其在南海问题上抗衡中国的筹码,从而更好地捍卫菲律宾的国家利益。例如,菲律宾外交部长特奥多罗·洛钦(Teodoro Locsin)就公开宣称“AUKUS 能够提升东盟邻国和盟友的军事能力,以及时和相称的方式应对威胁,这有利于维护南海地区的和平稳定。”③Joyce Ann L. Rocamora, “Australia’s Security Pact with US, UK to Benefit SEA: Locsin,” Philippine News Agency, September 21, 2021, https://www.pna.gov.ph/articles/1154154.由此可见,正是菲律宾国内根深蒂固的对华威胁认知促使其展现出对AUKUS 的欢迎姿态。

新加坡之所以对AUKUS 持欢迎态度,很大程度上在于其与美国形成的“准同盟”关系。从历史上看,新加坡长期奉行大国平衡外交,欢迎美国在东南亚地区的军事存在,与美国的军事安全合作关系整体上保持平稳发展态势。新加坡在独立之初就务实地选择依靠英国、美国等“善意的强权”的帮助来弥补自身的安全脆弱性并试图摆脱生存发展困境。④张驰:《新加坡对外政策走向评析》,《当代世界》2015年第9 期,第59 页。进入20世纪60年代,伴随着英国逐渐从新加坡撤军以及苏联的强势介入,新加坡不得不全方位依赖美国的军事安全保护。冷战结束后初期,新加坡与美国签署备忘录,为美国提供军事和后勤补给基地,作为美国在东南亚的前沿军事部署。⑤王飞:《新加坡与美国的军事合作关系》,《东南亚研究》2004年第3 期,第50 页。进入21世纪尤其是“9·11”事件后,新加坡积极配合美国反恐,两国军事安全合作日益密切且不断深化。总的来说,新加坡尽管并不是美国的盟友,但经过几十年的发展,已经成为美国在东南亚地区紧密且坚定的安全伙伴,两国密切的军事安全合作关系普遍被视为是一种“准同盟关系”。⑥Euan Graham, “Southeast Asia in the US Rebalance: Perceptions from a Divided Region,”Contemporary Southeast Asia, Vol.35, No.3, 2013, p.317.在对待AUKUS 的立场问题上,与菲律宾的情况类似,新加坡作为一个小国同样对美国存在高度的非对称安全依赖,支持AUKUS 不仅能继续换取美国的军事安全保护而且也符合新加坡希望借助美国以实现地区军事力量平衡的战略利益。

与此同时,受国土面积狭小、地理位置以及资源短缺等客观条件限制,新加坡的安全脆弱感强烈且历来对邻国和地区大国威胁较为敏感。就邻国威胁而言,以华人为主体的新加坡身处印尼与马来西亚这两个穆斯林占多数的国家的包围之中,与邻国之间的历史恩怨则进一步强化了新加坡的安全脆弱性。①李忠林:《美国—新加坡海洋安全合作新态势》,《国际论坛》2018年第1 期,第48 页。就地区大国威胁而言,尽管与中国不存在核心利益冲突,但新加坡却始终将中国作为维护地区安全的重点防范对象。新加坡认为中国的崛起对东南亚地区秩序构成了四大潜在威胁:中国与东南亚部分国家之间的南海争端、因台湾问题而可能引发的中美冲突、担忧中国在东南亚地区建立霸权、来自中国的经济挑战。②Evelyn Goh, “Southeast Asian Perspectives on the China Challenge,” The Journal of Strategic Studies,Vol.30, No.4, 2007, pp.813-814.在此情形下,新加坡将美国等域外大国在东南亚的军事存在视为促进地区和平的积极因素,认为这不仅可以有效应对邻国威胁,而且可以平衡中国的地区影响力。基于这一逻辑,新加坡对AUKUS 持欢迎态度并不出人意料,这是因为在新加坡看来,面对中国日益自信的姿态,AUKUS 将成为维护和恢复地区力量平衡的一个重要工具。③William Choong and Ian Storey, “Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability,” ISEAS Perspective, October 14, 2021, https://www.iseas.edu.sg/articlescommentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferationand-regional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/.然而,新加坡也担忧AUKUS 可能导致中美战略竞争升级进而加剧东南亚地区紧张局势。新加坡呼吁“AUKUS 应为区域和平稳定做出积极贡献并与区域架构相辅相成”就足以证明其虽然总体持支持立场但并非毫无保留。④“Prime Minister Lee Hsien Loong’s Telephone Call with Australian Prime Minister Scott Morrison,”Singapore Ministry of Foreign Affairs, September 16, 2021, https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/09/20210916-PM-Call-With-Scott-Morrison.

越南之所以对AUKUS 持含蓄欢迎立场,在于其对美国存在较高的安全依赖,适度欢迎美英等域外大国的介入符合越南谋求自身利益最大化的原则。从历史上看,自二战至越南战争结束约30年的时间里,美越两国始终处于一种敌对状态。⑤许梅:《美越关系的发展轨迹》,《东南亚纵横》1996年第3 期,第41 页。直至20世纪80年代末尤其是冷战结束后,美越关系逐渐出现缓和迹象,双边关系正常化进程得以重启并于1995年8月正式建立外交关系,在共同利益的驱使下,美越军事安全合作日益密切。2012年美国提出“亚太再平衡”战略以来,越南基于防范中国的考虑而有意寻求借助美国的力量来平衡中国的地区影响力。⑥Quyet H. Nguyen, “Vietnam in between China and the United States in the Post-Cold War,”International Journal of Recent Innovations in Academic Research, Vol.2, No.8, 2018, p.266.越南与美国之所以能够在经历几十年的敌对后迅速走近,安全上互相借重以共同制衡中国的崛起是推动两国军事合作迅速升温的持久动力。①李曾桃子:《美越关系深化的原因、限度及其影响》,《印度洋经济体研究》2018年第4 期,第124 页。然而,尽管越南对美国存在一定程度的安全依赖,但越南倾向奉行灵活的实用主义外交,试图在不与中美任何一方结盟的情况下采取不持特定立场的外交策略以平衡中美关系。②刘洋:《中美战略竞争背景下的越南地位与外交选择》,《南亚东南亚研究》2022年第3 期,第37 页。在对待AUKUS 的立场问题上,由于与美国存在较高程度的非对称安全依赖,越南对AUKUS 展现出一定的欢迎态度,但越南又害怕明确的表态会过分刺激中国甚至引发中国的反制,因而又表现得较为含蓄。

与此同时,越南总体对AUKUS 持支持态度归根结底在于,其将地区大国即中国视为重大安全威胁。中越巨大的综合实力差距、双方地理毗邻且存在南海争端的事实、对抗性的历史记忆等因素都促使越南的对华威胁认知异常强烈且敏感。一方面,中越两国在历史上频繁发生冲突对抗甚至陷入战争,为了强化国家认同和凝聚民族力量,越南将中国歪曲成“侵略者”而将自身塑造成抵御“外来侵略”的受害者。中国作为一个严重威胁越南国家安全的“北方侵略大国”的形象已经被越南作为爱国主义教育的基本组成部分而保存在国家生活中。③李大陆:《威胁认知与执行激励:越南强化海上力量的双重动因》,《太平洋学报》2018年第6 期,第49 页。另一方面,中越存在南海争端的现实进一步唤醒了越南的对抗性历史记忆,同时也使越南对中国在南海的任何举动都异常关注并过分解读。近年来,越南国内民族情绪高涨、民众在南海问题上针对中国的街头集会与示威等抗议行动逐渐常态化,④张明亮:《越南官方与民间对华博弈南海问题的“双簧”之道》,《南亚东南亚研究》2021年第3 期,第124 页。越南政府持续推进南海问题多边化和国际化等等都是越南将中国视为重大安全威胁的突出例证。⑤曾勇:《论2012年以来越南的南海政策》,《太平洋学报》2021年第2 期,第71 页。在越南看来,支持AUKUS 最大的好处就是它能够在对抗中国“咄咄逼人”的姿态方面发挥着至关重要的作用。⑥William Choong and Ian Storey, “Southeast Asian Responses to AUKUS: Arms Racing, Non-Proliferation and Regional Stability,” ISEAS Perspective, October 14, 2021, https://www.iseas.edu.sg/articlescommentaries/iseas-perspective/2021-134-southeast-asian-responses-to-aukus-arms-racing-non-proliferationand-regional-stability-by-william-choong-and-ian-storey/.前越南外交官阮玉长就认为,“美国主导的AUKUS 有助于对抗和遏制中国的自信姿态,能够给那些反对中国‘过度领土主张’的国家带来新的信心。”⑦“Southeast Asian Nations Cautious Over New AUKUS Defense Pact,” Radio Free Asia, September 17, 2021, https://www.rfa.org/english/news/china/aukus-southeastasia-09172021164007.html.

(三)泰国对AUKUS 谨慎观望或保持沉默

AUKUS 宣布建立后,泰国对此反应谨慎且并未在第一时间做出回应。2021年9月25日,泰国总理巴育·占奥差(Prayut Chan-o-Cha)在第76 届联合国大会一般性辩论上发表讲话,承诺“泰国支持《禁止核武器条约》和《不扩散核武器条约》”,这一表态普遍被外界认为泰国可能对AUKUS 持谨慎观望态度。①“Prime Minister Delivered Statement at the General Debate of the 76th Session of the United Nations General Assembly (UNGA76),” Ministry of Foreign Affairs, Kingdom of Thailand, September 25, 2021,https://www.mfa.go.th/en/content/pmunga76-2?cate=5d5bcb4e15e39c306000683e.

泰国之所以对AUKUS 持谨慎观望态度,主要在于其尽管对美国的非对称安全依赖程度高但对外部威胁的认知并不强烈。从历史上看,泰国与美国自二战结束后初期就逐步确定了同盟关系。20世纪50 至60年代,泰国奉行追随美国的政策,通过签署《美泰军事援助协定》《东南亚集体防务条约》以及《塔纳—腊斯克联合公报》等一系列文件,美泰军事同盟关系正式确立并不断强化。进入20世纪70年代以后,随着美国在亚洲进行战略收缩,泰国与美国的军事安全合作进入冷淡期。冷战结束后,美泰同盟关系持续冷淡并进入“漂浮”状态,被普遍称为是“结盟的伙伴”关系。②王迎晖:《当前美泰安全关系:现状、挑战及前景》,庄国土、林宏宇、刘文正:《泰国研究报告》,北京:社会科学文献出版社,2019年,第219 页。不过,进入21世纪尤其是“9·11”事件后,美泰同盟关系借助反恐契机迅速回暖,泰国积极配合并支持美国的反恐行动以换取美国大量的军事安全援助。2012年美国提出“亚太再平衡”战略以来,美泰同盟关系进一步焕发活力,但随后不久因泰国发生军事政变,两国关系再次陷入低谷。尽管2017年特朗普上台执政以及现任的拜登政府均致力于修复美泰同盟关系,但由于两国关系在历史上经历了数次波折,加之泰国对美国的期望发生了明显变化,美泰同盟关系似乎有继续减弱及松动的迹象。③Pongphisoot Busbarat, “Thai-US Relations in the Post-Cold War Era: Untying the Special Relationship,” Asian Security, Vol.13, No.3, 2017, pp.256-257.由此可见,尽管美泰两国仍然是正式的同盟关系,但在同盟关系有所减弱及松动的情形下,泰国受到的非对称安全依赖压力也有所降低,相对而言也有较大的战略自主性和外交选择空间,对AUKUS保持谨慎观望态度也就不难理解。

与此同时,泰国面临的安全威胁其实并不高而且对来自邻国以及域外大国的威胁认知也较弱,因而也倾向对AUKUS 持谨慎观望态度。泰国的安全威胁主要来自两个层次:国内威胁与地区大国威胁。就国内威胁而言,泰国从20世纪90年代起逐渐将毒品和人口贩运问题视为破坏国家安全的最大威胁,因而花费大量的精力专注于国内安全问题,对地区安全威胁的关注并不多。①Kitti Prasirtsuk, “An Ally at the Crossroads: Thailand in the US Alliance System,” in Michael Wesley,Global Allies: Comparing US Alliances in the 21st Century, Canberra: Australian National University Press,2017, p.123.泰国巴育政府在出台的《国家安全政策与计划(2019 ~2022)》中也将应对国内安全威胁与非传统问题视为优先事项。该政策计划尽管认为东南亚地区存在大国博弈引发冲突的安全风险,但对地区冲突可能导致的泰国安全风险表现较为淡然,因为应对地区安全的政策排序明显在维护泰国国内政局稳定、平息南部分离运动、解决社会安全问题等事项之后。②周方冶:《泰国对印太战略的认知与反应:“中等国家”的地缘引力平衡策略》,《南洋问题研究》2020年第2 期,第73 页。就地区大国威胁而言,泰国对中国的威胁感知较弱,并不认为中国的迅速崛起是一种迫在眉睫的威胁。泰国与中国既无核心利益冲突,也不存在领土争端,因而能够以相对温和的心态看待中国的崛起。在此情形下,泰国倾向与美国保持同盟关系的同时,与中国进行适度的合作从而谋求最大的外交政策灵活性,尽可能避免因在中美之间选择立场而失去任何外部支持、信任或经济利益的局面。③韩献栋、王二峰、赵少阳:《同盟结构、威胁认知与中美战略竞争下美国亚太盟友的双向对冲》,《当代亚太》2021年第4 期,第65 页。基于这一逻辑,泰国对AUKUS 持谨慎观望态度。

三、东盟国家对AUKUS 反应差异可能产生的影响

随着AUKUS 后续可能出现的扩容以及功能的日趋完善,东南亚地区原有的力量平衡将会被打破,大国战略博弈的态势将更趋激烈。在此情形下,东盟国家面临的选边站压力进一步加大,对AUKUS 的差异化反应也将表现得更明显,这可能会给地区乃至世界局势带来多重影响。

首先,东盟国家对AUKUS 的差异化反应不仅会导致东盟内部难以达成共识,而且将削弱“东盟中心地位”甚至加剧东盟的分裂。冷战结束后,在大国关系趋于缓和以及日本、中国等地区内大国无法单独主导东亚的背景下,东盟致力于推动东亚区域合作并建立了一系列区域合作的制度规范,在此过程中,“东盟规范”逐渐被地区内外主要国家所认可和接受,而东盟在东亚区域合作框架中的中心地位也得以确立。④张洁:《东盟中心主义重构与中国—东盟关系的发展》,《国际问题研究》2021年第3 期,第119 页。可以说,大国之间维持某种均势及它们给予东盟特有的尊重是“东盟中心地位”得以存续的重要外部条件。①Lee Jones, “Still in the Drivers’ Seat, But for How Long? ASEAN’s Capacity for Leadership in East-Asian International Relations,” Journal of Current Southeast Asian Affairs, Vol.29, No.3, 2010, p.96.近年来,随着中美战略竞争加剧以及美国加快推进实施“印太战略”,“东盟中心地位”面临严峻的现实挑战。AUKUS 的出现使“东盟中心地位”遭受前所未有的冲击,导致东盟的凝聚力趋于瓦解,东盟政治安全一体化进程遭受阻碍。新加坡国际战略研究所高级研究员钟伟伦(William Choong)就认为,“AUKUS 使东盟的瘫痪再次成为国际社会关注的焦点,东盟将迎来一个不稳定的战略空窗期。为了保持在地区事务中相关者的角色,东盟需要大胆处理内部分歧并在一体化进程中提升自身实力。”②William Choong, “Why AUKUS Alarms ASEAN,” Foreign Policy, October 19, 2021, https://foreignpolicy.com/2021/10/19/asean-aukus-china-us-rivalry/.显然,如果东盟国家在AUKUS 问题上的立场持续分裂并且无法就该问题提出共同一致的应对方案,“东盟中心地位”势必遭到严重削弱且东盟分裂的风险也将大大上升。

其次,东盟国家对AUKUS 的差异化反应将使美国与东盟国家关系进一步复杂化,双方关系中的亲疏远近现象变得更加突出。受AUKUS、美日印澳“四方安全对话”等一系列小多边安全合作机制的影响,美国与菲律宾、新加坡、越南等部分东盟国家间的关系中的阵营化态势将更趋明显,中国承受的周边地区安全压力也将随之加大。不过与此同时,美国与印尼、马来西亚等对AUKUS 持质疑或反对态度的大多数东盟国家之间的关系则可能会进一步疏远。美国联合英澳推出AUKUS 体现出很强的工具性特征,本质上是为了服务于美国在印太地区同中国进行战略竞争的目标。事实证明,美国很难找到解决AUKUS 与大多数东盟国家的地区秩序偏好、国家利益诉求之间矛盾张力的最佳平衡点。尽管拜登政府反复重申美国不会迫使东盟在中美之间做出选择,然而讽刺的是,拜登政府联合英澳推出AUKUS 的做法已经令印尼、马来西亚等东盟国家感到紧张。马来西亚国防部长希山慕丁·胡先就公开发出警告,“不能让AUKUS导致东盟瓦解,特别是考虑到地区超级大国的地缘政治因素”。③邢瑞利:《拜登政府的东南亚政策:动向与评估》,《和平与发展》2022年第2 期,第91—92 页。由此可见,美国与大多数东盟国家之间的关系很可能会因AUKUS 的出现而发生波动,东盟国家对美国战略焦虑的情绪将会有所上升。

最后,东盟国家对AUKUS 的差异化反应在一定程度上影响和干扰了中国与东盟的团结合作。AUKUS 是美国试图在中国与东盟国家关系中打入“楔子”的一次尝试。目前,东盟国家对AUKUS 产生了差异化的反应表明美国企图离间、分化中国与东盟国家关系的做法已经初步取得成效,这显然对中国与东盟关系的良性发展造成了消极影响。一方面,菲律宾、新加坡、越南等国已经较为明确地展示出支持或欢迎AUKUS的态度立场,这将导致其与中国关系经历不同程度的波动。以菲律宾为例,菲律宾刚刚经历了2022年总统选举,小费迪南德·马科斯(Ferdinand Marcos)在总统竞选期间就曾不止一次表示,“担忧中国在南海‘日益强硬’的态度”,“美菲同盟是一个非常重要的联盟,不能等闲视之”。①Derek Grossman, “New Philippine President Marcos Jr. Likely Won’t Repeat Duterte’s Foreign Policy Mistakes,” The RAND Corporation, May 10, 2022, https://www.rand.org/blog/2022/05/new-philippinepresident-marcos-jr-likely-wont-repeat.html.这些迹象表明,小费迪南德·马科斯上台后将在多大程度上倒向美国而中菲关系又将遭受多大程度的波动须密切关注。另一方面,尽管印尼、马来西亚等国虽然明确质疑或反对AUKUS,但这不代表着其在态度立场上就更加倾向中国一边。实际上,印尼等国的态度并不像外界想象的那么消极,印尼国内有一些政府官员私下里认为“AUKUS 为印尼在纳土纳有争议水域对抗中国增加了筹码”。②Arrizal Jaknanihan, “Why Indonesia Should Embrace AUKUS,” East Asia Forum, October 19, 2021,https://www.eastasiaforum.org/2021/10/19/why-indonesia-should-embrace-aukus/.此外,泰国、文莱、柬埔寨、老挝、缅甸等对AUKUS 持谨慎观望或尚未表态的国家,其态度立场是否会进一步明确也需继续观察。基于此,对于AUKUS 将如何影响和分化中国与东盟国家之间的关系,我们仍需有清醒的认识。

中国可以对东盟国家不同的态度立场加以辨别区分进而做出精细化的应对策略,从而尽可能规避AUKUS 对中国的消极影响。具体而言,第一,中国应优先与印尼、马来西亚等明确质疑或反对AUKUS 的东盟国家加强沟通,对美英澳加剧核扩散和破坏地区和平稳定的行为予以谴责。同时,中国还可以与印尼、马来西亚围绕AUKUS问题保持沟通并考虑建立必要的防御性多边安全保障机制,从而共同维护地区和平稳定。第二,中国与东盟国家在遵守《东南亚无核武器区条约》、建立和维护东南亚无核武器区方面具有高度共识,因而可以借此来尽可能争取泰国、柬埔寨、文莱、缅甸、老挝等目前对AUKUS 持谨慎观望或沉默的东盟国家,共同表态反对AUKUS 可能引发地区紧张局势的做法,进而营造出一种孤立AUKUS 的国际舆论。第三,对于新加坡、菲律宾、越南等总体支持或欢迎AUKSU 的东盟国家,中国应努力防止与这些国家关系恶化的可能,确保关系波动在可控范围之内。