丁公龙山文化城址与黄河下游龙山文化城刍议

2022-11-22张玉静

张玉静

[邹平市文物保护中心(邹平市博物馆),山东 邹平 256200]

近年来,学界对黄河下游龙山文化城址的研究越发深入,其中位于山东邹平丁公村的丁公龙山文化城的发现非常重要,它为黄河下游地区龙山文化城址的发现与研究提供了许多新的珍贵材料。本文将丁公龙山文化城与已发现的黄河下游龙山文化城进行比较研究,对山东丁公龙山文化城的选址、形制特点、建造技术及其在我国城市建设史中的地位进行探讨,从而加深对山东邹平丁公龙山文化的认识。

1 邹平丁公龙山文化城

山东邹平丁公龙山文化城位于山东省邹平市长山镇丁公村东的丁公遗址①,面积约18万平方米,地势微微隆起,较之周围略高。遗址东西长约400米,南北宽约450米。丁公龙山文化城址面积11万多平方米,城内部分东西长约330米,南北宽约360米,略小于遗址总体面积。丁公城圆角方形,四周城垣规整,拐角处呈弧形,现残存城墙高1.5~2米,宽约20米,墙体外坡陡直,内坡比较平缓。城墙夯筑而成,夯土以五花土为主,夯层厚约5厘米,比较坚硬。墙体内侧和外侧的夯层呈斜坡状,分别从两侧向城墙中心倾斜。城墙外有壕沟,宽20余米,深3米。城墙可分为早晚两个大的时期:早期城墙被龙山文化中期的灰坑打破,晚期城墙则叠压在该灰坑之上,又被龙山文化晚期的房基和灰坑叠压或打破。由此可知丁公龙山文化城早期建城的年代不会晚于龙山文化中期,晚期年代最迟不会晚于龙山文化晚期。

2 黄河下游地区龙山文化城

近年来,黄河下游地区经考古发掘,发现并确定的龙山文化城还有位于章丘的城子崖遗址,位于临淄桐林的田旺遗址,位于寿光的边线王遗址,位于阳谷的景阳冈、王家庄、王集、皇姑冢等遗址,位于茌平的大尉、尚庄、乐平铺遗址,位于日照的两城镇、尧王城和五莲丹土遗址,位于滕州的庄里西遗址等。山东省外位于江苏省连云港市的藤花落遗址和安徽省固镇县壕城镇垓下等遗址也发现了龙山文化城址。

2.1 城子崖龙山文化城

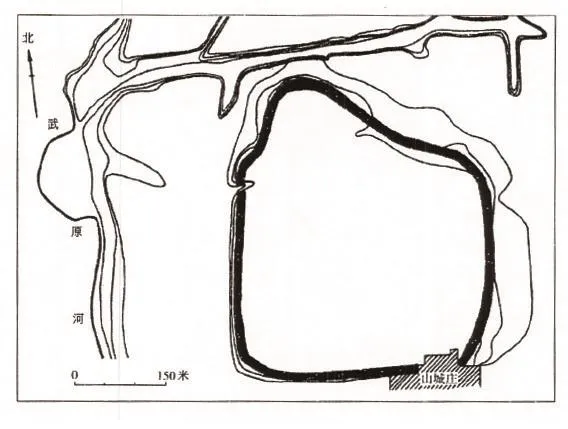

城子崖龙山文化城②遗址(图1),位于济南市章丘区龙山街道办事处龙山村东北部,南边为胶济铁路,西边紧邻巨野河。城子崖龙山文化城址分早中晚三期,最上层是春秋时的城址,中间为岳石文化城,最下层为龙山文化城。城子崖龙山城总面积约22万平方米,东西长约455米,南北最宽处达540米。其中,东、西、南三面城墙较为平直,北城墙中部呈弧形向外突出,呈弯曲状,城墙拐角处略呈弧形。

图1 城子崖龙山文化城平面图

考古人员以探沟的方式解剖了北垣东段位置,发现此处城垣的外壁近直壁,高约7米,内壁则呈小斜坡形,残高2.5米,墙基宽约14米,城墙顶部宽约7米。城垣以堆筑、版筑相结合为主,夯层厚2~3厘米,夯窝明显,呈浅弧形底,夯窝直径2~3厘米。堆筑城垣每层厚度不匀,有的厚10厘米,有的厚度达到二三十厘米。城墙南门已被山城村小学教室占用,从教室后面的断崖上可见门里的道路是一般土路,上下有数层,包括岳石文化期路土在内,东、西摆动宽近30米。考古发现有北门,但东西两面未见城门。城东、西临河,估计没有东、西门。

城子崖城址修筑使用年代是从自龙山文化早期直至龙山文化晚期,在岳石文化和周代也有修建使用。

2.2 桐林(田旺)龙山文化城

桐林(田旺)龙山文化城③遗址位于淄博市临淄区朱台镇的桐林村和凤凰镇的田旺村之间的高台地上,高出周围地面5~7米。该遗址南部是一片连绵的山丘,东北边的画水和西边的乌河由此交汇。遗址三面环水,一面临山,气候温润,适宜渔猎和农耕。

桐林(田旺)龙山文化城遗址面积达300万平方米,其东西约1500米,南北约2000米,整个遗址由若干个遗址群组成。北京大学考古专业和山东省考古所对其进行了长期调查和发掘。2001—2002年,考古人员将其分成东、西两个区域进行发掘。其中西部区域发现了大汶口、龙山、岳石和西周、战国时期的房屋、窑穴、墓葬和台基建筑等。东边区域则主要发现了龙山文化时期的壕沟、城墙以及后期在城墙上修筑的建筑遗迹,在城墙剖面上,可明显看到城墙曾被多次利用修补。

桐林(田旺)龙山文化城址修建有内外两圈城墙,其中内圈城墙修筑使用时间较早,面积也较小,但因未进行详细的勘探发掘,尚不清楚其具体形制。外圈城墙面积较内圈要大,呈圆角方形,南北最宽处达450米,东西最宽处达400米,内外城墙应该存在连续使用或前后承接的关系。

桐林(田旺)龙山文化城的年代为龙山文化中期到龙山文化晚期。

2.3 寿光边线王龙山文化城

寿光边线王龙山文化城④遗址被当地民众称为“石埠岭”,位于寿光县孙家集街道边线王村后面的台地上,遗址总面积约17万平方米,东西宽350米左右,南北长500米左右。

寿光边线王城址为龙山文化城,有内外两道城墙环绕埠岭修筑,现仅存墙基。外城呈不规则的圆角方形,面积57600余平方米,分别在东、西、北三面城墙的中部发现3座城门。外城中部略偏南为面积约1万平方米的内城,内城呈圆角长方形,东墙中部发现1座城门,与外城东门相对,南墙中部也发现城门1座。内、外城基槽的夯筑方法、夯层结构基本一致,似为木棍或石块夯打而成,夯层厚5~10厘米。

寿光边线王龙山城年代为龙山文化中期到龙山文化晚期。

2.4 五莲丹土龙山城

五莲丹土龙山城⑤遗址位于日照市五莲县东南约40千米的潮河镇丹土村,东南距两城镇遗址约4.5千米。遗址地势西南高、东北低,两城河自西绕北向东流经该遗址。城址共有三层城墙,由外及里分别为龙山文化中期城址、龙山文化早期城址和大汶口文化城址,发现有城墙、城门通道、壕沟、出水口等遗存。考古人员发掘了龙山文化中期城址的西城门及城西南部的出水口。

2.5 大汶口文化城

大汶口文化城址面积约9.5万平方米,南北宽近300米,东西长400余米,形状略呈椭圆形;城壕深约2.5米,宽约10米;城墙仅残存墙基部分,高约1米,宽5米左右。城墙为分层堆筑而成,夯层较为平整,每层厚10~20厘米。其中面积约11万平方米的龙山文化早期城延续了大汶口文化城址的平面结构,但面积更大。龙山文化早期城南北宽300余米,东西长450余米。城外围绕城壕,壕深3米,宽20米左右。龙山文化早期城墙在大汶口文化城的壕沟上面夯筑而成,仅存墙基部分,墙体残高1.5米,残宽10米左右,系分层堆筑,夯层厚10~30厘米,多倾斜。城东墙、西墙和北墙都发现有城门。

龙山文化中期城与大汶口和龙山文化早期的两个城址不同,其北部略呈椭圆形,西南部则向外凸出,形成不规则的刀把形。城内面积约18万平方米,南北宽400余米,东西长500余米;城壕深约3米,宽约28米。龙山文化中期城是在早期城的壕沟上面夯筑而成,残存墙基高约1.6米,宽约12米。城墙分层堆筑,夯层厚10~40厘米,逐渐向上倾斜。在该期城的东、西、北和西南面共发现城门4座,在东南部、西北部和西南部还各发现出水口一个,城南部则发现蓄水池一座。

2.6 两城镇龙山文化城

两城镇龙山文化城⑥遗址位于日照市东港区两城镇西北,距丹土遗址4.5千米。遗址面积约100万平方米,南北宽1000米,东西长990米,地势由最高的西北角向西南、东北方向倾斜。两城镇龙山文化城址有内、中、外三重环壕,分属龙山文化的不同时期,中圈环壕内侧发现有城墙遗迹。遗址东南部为最内圈环壕,平面呈圆角方形,东侧一河道作为壕沟使用。中圈环壕平面亦为圆角方形,在内圈环壕的基础上略有扩大,其西、南、北三侧均向外移,东侧壕沟则继续利用原来河道。面积最大的是外圈环壕,同样为圆角方形,基本涵括整个两城镇龙山文化城遗址。内、中、外三圈环壕应是从早到晚逐渐外扩形成的。

2.7 尧王城龙山文化城

尧王城龙山文化城⑦(图2)位于日照市岚山区高兴镇安家尧王村和南辛家庄子附近,东距黄海较近,只有5千米左右。该遗址有大小两城相套,其中大城面积约52万平方米,平面呈不规则的长方形,城外围有环壕;小城面积约15万平方米,位于大城西北角,平面略呈正方形,小城西墙和北墙分别为大城西墙北墙的一部分。2015年的考古发掘明确了内城墙基,墙体建造在基岩上,用土堆筑而成,层厚10~20厘米,壕沟宽13米,深2.8~4.2米。尧王城面积近400万平方米,是目前黄河下游地区发现的等级最高、保存最完好、规模最大的史前城址。尧王城年代为大汶口文化晚期始建,直到龙山文化的中期阶段。

图2 尧王城龙山文化城址分布示意图

2.8 教场铺龙山文化城

教场铺龙山文化城⑧位于聊城茌平县乐平铺镇教场铺村西北部,北距县城约20千米。教场铺龙山文化城面积约40万平方米,南北约360米,东西约1100米,平面呈圆角长方形形状,城内有两座大小不等的夯土台基。小台面积约16000平方米,靠近东墙位置,东面呈陡坡状与台东的地面呈弧形连接,估计西北两面也当如此。台东地面平整,应是经过加工,可见两层地面。大台址面积10余万平方米,位于小台西面70米处,城墙仅存墙基,残宽约15米。

教场铺龙山文化城周围还分布有许多较小的龙山文化城。如面积3万余平方米的尚庄龙山文化城,位于教场铺城北19千米处;面积3万平方米的大尉龙山城,位于教场铺城东北3千米处;面积3500平方米的乐平铺龙山文化城,位于教堂铺城东北6千米处;面积约37000平方米的东阿县王集龙山文化城⑨,距离教场铺城东南3千米左右等。

2.9 景阳冈龙山文化城

景阳冈龙山文化城⑩,位于聊城市阳谷县景阳冈村的黄河北岸。景阳冈龙山文化城面积约35万平方米,南北长1150米,中部最宽处约400米,南部宽约330米,北部宽约230米,呈由东北到西南且中部外鼓的扁椭圆形。城垣西、北、南三面中部筑有城门,东面因被现代村庄占压,具体不详。龙山晚期城垣外壁平直,因发现和外壁平行与垂直的夯土块交接“线”,知外侧1米余的城垣系版筑。其内是夯土层向城内倾斜的堆筑城垣。城的中部偏北位置有一大一小两座大型夯土台基。大台基面积约9万平方米,应是大型宫室基址。小台面积1万平方米,西南面紧临大台,西北面地表下3米以上已暴露3级台阶,小台和大台应建于同一时间,并存使用。

2.10 连云港藤花落龙山文化城

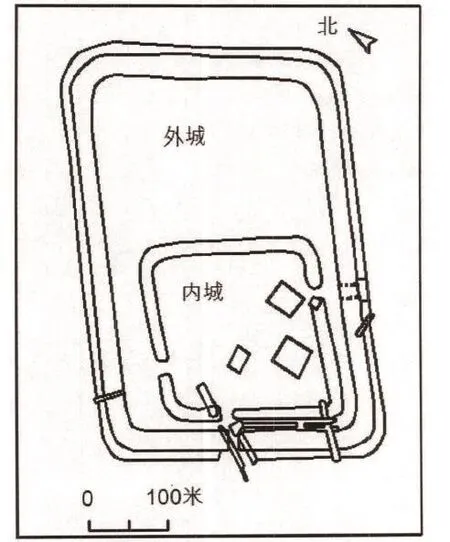

连云港藤花落龙山文化城⑪遗址(图3)位于江苏省连云港西诸朝村南部,地处云台山谷地平原。藤花落遗址有内外两重城墙,属于内外城模式,两重城墙同时使用。外城面积14万平方米,东西宽325米,南北长435米,为圆角长方形;面积约4万平方米的内城位于外城东南部,为圆角方形。藤花落龙山文化城址于龙山文化中期始建,至龙山文化晚期一直沿用。

图3 藤花落龙山文化城址平面图

3 关于山东龙山文化城的思考

城的建造,在黄河中下游地区有着悠久的历史。早在后李文化时期,就开始建造环壕对村落遗址进行保护。比如在后李文化时期的章丘小荆山遗址就发现了环绕聚落一周的壕沟,环壕面积约12万平方米,深3~6米,宽4~6米,呈圆角三角形。环壕不仅可以防御野兽,也有排水和防范洪水的作用。此时环壕内侧虽然没有发现墙体,但从道理上讲,可能将挖壕沟的土堆筑在壕沟内侧,起到更好的保护作用。

大汶口文化时期的城址有阳谷县阿城镇的王家庄、五莲丹土和安徽固镇县濠城镇的垓下,这些遗址中都发现了大汶口中晚期的城墙和壕沟。在河南郑州西山遗址,采用了板块夯筑技术,城的建造已经非常成熟。龙山文化时期,城的建造已经非常普遍,目前发现的山东龙山文化城有20余处,在鲁北、鲁南、鲁东南、鲁西北皆有发现,在聊城发现成组的城,城之间的距离很近,已经出现中心城市,如桐林(田旺)龙山文化城、两城镇龙山文化城、尧王城龙山文化城,面积达二三百万平方米,中型城市也多在二三十万至五十万平方米之间,小的城市不足十万平方米,这时候城已经出现等级之分。

山东龙山文化城的建造已成规模,无论是建造技术还是建城形制都已十分成熟。这时人们多选择在山前台地或平原高地建城。鲁西北地区在城内建造高的台基,台基上建造大型建筑,将军事防御和洪水防御结合起来。城的平面布局多为圆角方形或长方形,有的受山地或河流的影响,城的平面布局会出现变化,多采用单城布局。两城镇龙山文化城采用三道环壕相套,是不同时期向外扩展形成的。边线王龙山文化城、藤花落龙山文化城城址采用大、小城相套布局,小城位于大城的北半部,小城应为内城,为守卫贵族而建造,贫富分化更为严重,为后期大、小城相套或三城相套的城市布局开创了先例。在城的构筑方面,挖深而宽壕沟,引入河水,借助水险进行防御,也利于城内水的排泄。将挖的土堆筑到壕沟内侧成为墙体,采用夯打的方式夯筑城墙,城墙设门,城内规划街道和房屋,功能与设施更加齐全,城内布局更加完善合理,大大促进了中国城市的发展。

注释

①山东大学历史系考古教研室.邹平丁公发现龙山文化城址[N].中国文物报,1992-01-15(001).

②张学海.章丘县城子崖古城址[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1991.北京:文物出版社,1992:203-204.

③魏成敏.临淄区田旺龙山文化城址[M]//中国考古学会.中国考古学年鉴:1993.北京:文物出版社,1995.

④杜在忠.边线王龙山文化城堡试析—兼述我国早期国家诞生、文化融合等有关问题[J].中原文物,1995(2):31-37.

⑤山东省文物考古研究所.五莲丹土发现大汶口文化城址[N].中国文物报,2001-01-01(001).

⑥于海广.山东日照两城镇遗址龙山文化围墙遗迹的发现和发掘[M]//山东大学东方考古研究中心.东方考古:第5集.北京:科学出版社,2008.

⑦日照齐鲁网.4000年前黑陶、遗骸、主食……日照尧王城遗址获考古重大发现[EB/OL].(2019-08-28)[2021-02-17].https://sdxw.iqilu.com/share/YS0yMS01ODk3ODU3.html.

⑧梁中合,金英熙,贾笑冰,等.山东茌平教场铺遗址龙山文化城墙的发现与发掘[J].考古,2005(1):3-6.

⑨山东省文物考古研究所.鲁西发现两组八座龙山文化城址[N].中国文物报,1995-01-22(002).

⑩李繁玲,孙淮生,吴铭新.山东阳谷县景阳岗龙山文化城址调查与试掘[J].考古,1997(5):11-24,97-98.

⑪孙亮,陈刚,刘厚学,等.江苏连云港藤花落遗址考古发掘纪要[J].东南文化,2001(1):35-38.