“双碳”背景下有轨电车车站绿色建筑设计方法

2022-11-21党纤纤

施 玮 张 超 于 芳 党纤纤 王 非

(1.上海市城市建设设计研究总院(集团)有限公司,200125,上海;2.嘉兴市铁路与轨道交通投资集团有限责任公司,314051,嘉兴;3.西安交通大学人居学院,710049,西安∥第一作者,工程师)

有轨电车具有高效快速、节能环保、舒适可靠及经济美观等特点,能更好地助力“碳达峰”和“碳中和”,是绿色出行的践行者。有轨电车的车站建筑多建于地面,在设计建设中除了需满足基本功能外,还应当以发展的眼光充分考量“双碳”的要求。本文通过对国内外实际案例及工程实践的研究,系统地总结了有轨电车的车站绿色低碳设计内容,提出有轨电车车站建筑绿色低碳设计思路及方法,为“双碳”背景下的有轨电车车站建筑设计提供理论基础。

1 低碳车站设计方法

有轨电车车站除乘降列车以及购票、换乘之外,其潜在的用途还包括雨天挡雨和夏日遮荫等。这是对车站功能不同形态层面的理解:一方面,有轨电车车站的基本功能为满足乘客的乘降和车辆的起停,保证乘客的安全性和舒适性;另一方面,有轨电车作为一种低碳出行的交通方式,车站保证了其乘降效率、乘客的便利性与安全性。通过吸引更多乘客乘坐公共交通出行,能够大幅减少汽车尾气排放,进而降低社会整体的碳排放量,因此有轨电车车站的运营和使用本身就是低碳的存在。

建筑全生命周期碳排放是指建筑物在与其相关的建材生产及运输、建筑施工、建筑运行、建筑拆除、废料回收和处理等5个阶段产生的温室气体排放总和。相比于其他行业,建筑业节能减排的潜力较大。对有轨电车车站建筑而言,利用低碳车站设计方法可以在很大程度上削减全生命周期碳排放总量及“碳足迹”。

目前,国内建筑节能减排的障碍有许多,其中一个便是缺乏绿色建筑评价指标体系。为了规范绿色低碳有轨电车车站建筑评价的技术要求,对低碳车站进行有效设计,本文参照绿色建筑评价指标体系,从安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约和环境宜居等5类指标对车站建筑主要涉及方法进行评价。

2 低碳车站的主要设计方法

2.1 安全耐久——功能与形式的统一

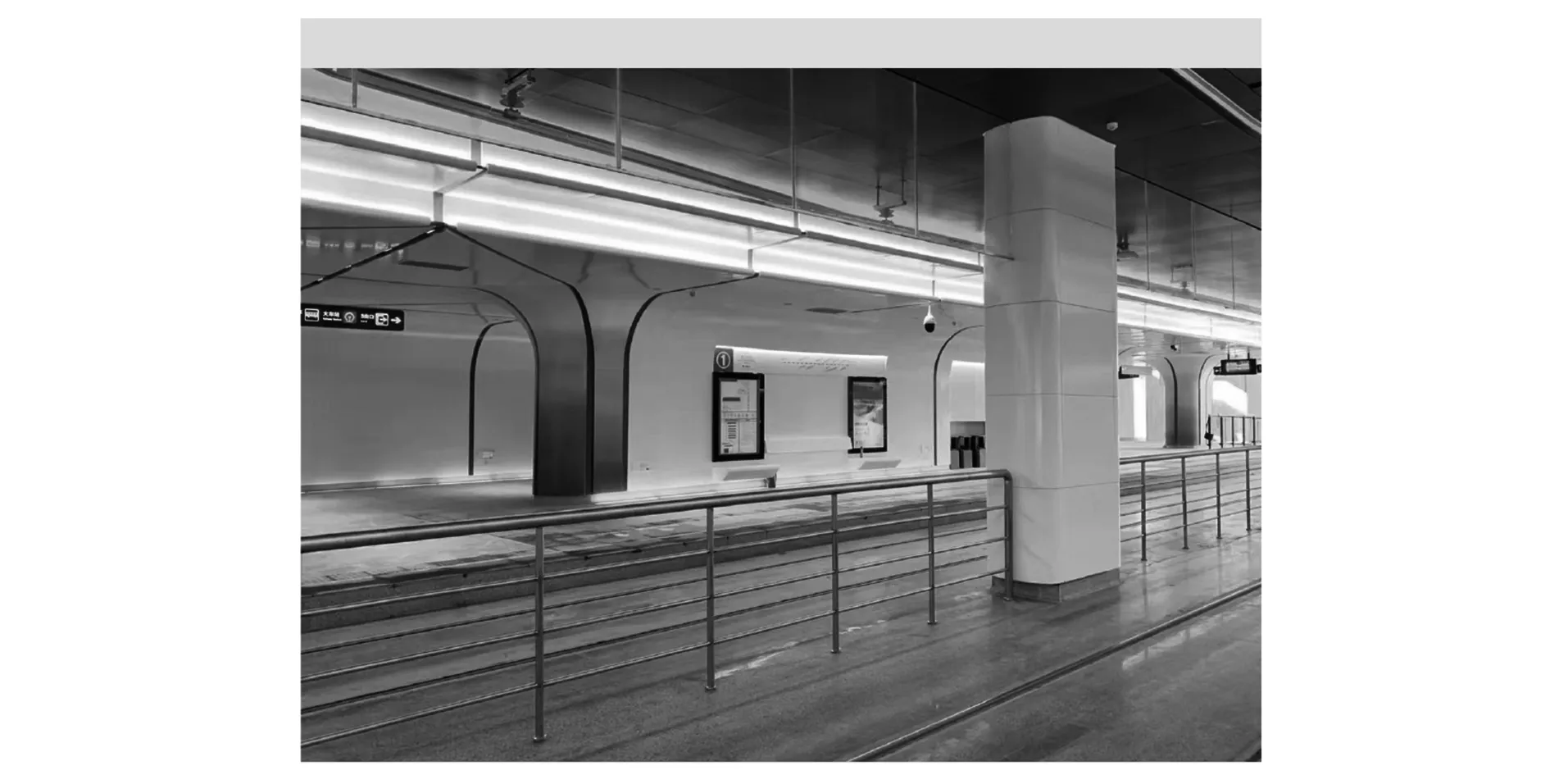

安全耐久是指有轨电车车站及站内人员的安全性要求,包括结构设计、材料选择、安全保障措施等内容。一方面,有轨电车车站的安全耐久性是车站功能的基本要求。就国内外各有轨电车的车站结构及外观而言,尽管造型各异、材质不同,但其设计普遍非常简洁和轻巧,采用“伞”状结构是各地城市有轨电车车站不约而同的选择。此外,有轨电车车站普遍材质工艺较为讲究,经久耐看,常常给人留下深刻的印象(见图1)。 另一方面,车站建筑的安全性和耐久性要满足乘客的乘降和车辆的起停,保证乘客的安全性和舒适性。例如,在车站站台边缘设置安全门,在沿站台边缘设置安全栏杆等(见图2)。

图1 法国兰斯车站及其细部Fig.1 Reims Station in France and its details

图2 嘉兴有轨电车1号线嘉兴站Fig.2 Jiaxing Tram Line 1 Jiaxing Station

2.2 健康舒适——微环境品质化

健康舒适是指建筑室内、外环境的控制要求,对于人员暂留区域,针对室内空气品质、水质、声光环境和热湿环境、室外绿化等方面进行个性化设计。

苏州高新有轨电车1号线绣品街北站为国内首座地下有轨电车车站。车站虽处于地下,但在主体顶部设置了5个圆形采光通风井。通风井设置于车站上方太湖大道中央绿化带,从而改善了地下车站环境品质较差的问题。其中,5个圆形采光通风井实现了自然光和自然通风,既有效缩减了车站规模,又给乘客提供了健康舒适的空间品质(见图3)。

图3 苏州高新有轨电车1号线绣品街北站Fig.3 SND Tram Line 1 Xiupin Street North Station

广州有轨电车海珠线琶醍站位于琶醍艺术区,车站设计结合江景和艺术性表达,站台全部采用落地玻璃,一侧为临江一线景色,另一侧紧邻琶醍艺术区的各种特色餐饮商户。此外,琶醍站地面大面积采用仿木材质的混合结构栈道,与江边重新铺装的木栈道形成景观整体,为乘客提供了健康舒适的乘车环境(见图4)。

图4 广州有轨电车海珠线琶醍站Fig.4 Guangzhou Tram Haizhu Line Party Pier Station

2021年,澳大利亚墨尔本市受荷兰绿色车站概念的启发,由CFM(墨尔本委员会)推动有轨电车车站屋顶绿化项目,为蜜蜂建造新家,有望将有轨电车车站屋顶建成为一条沿着城市的“蜜蜂高速公路”,进而帮助城市恢复蜜蜂等小昆虫的生物多样性(见图5)。

图5 墨尔本有轨电车车站的“蜜蜂高速公路计划”Fig.5 ‘Bee Superhighway Scheme’ for Melbourne tram station

2.3 生活便利——信息集成与人性化

生活便利是指对于有轨电车车站交通线路的无障碍、换乘等人性化设计,以及以信息集成为主要内容的智慧化设计,能在很大程度上满足乘车人及候车人的出行便捷要求。

信息技术的应用体现了更为精细的人性化设计,提高了车站的通行效率和乘坐舒适性体验,进而增加公共交通的便捷性,促进有轨电车与城市之间的协调发展,打造城市低碳生活模式。瑞士BURRI公司开发的智能 HSI© ONE有轨电车高集成信息墙,除了信息、导向、售票等功能外,还提供了3种不同版本的车站座椅,且这3款座椅均进行了人体工学设计,增加了座椅的舒适度,让老年人更易坐下与站起。此外,该有轨电车高集成信息墙还为智能手机和平板电脑提供集成 USB(通用串行总线) 充电端口(见图6)。该车站还提供全新的数字服务——BURRI easyDFI在线系统。该系统提供从瑞士移动性开放数据平台获取的实时时刻表信息,用户可通过点击屏幕或扫描二维码等方式,在车站集成屏幕或个人手机上获取站点和车辆的实时行驶信息。同时,视频和图像数据也可以通过easyDFI在线系统发布,实现社区信息交互传输或提供广告宣传等服务。

图6 瑞士公司 BURRI的HSI© ONE有轨电车车站的高集成信息墙

成都有轨电车蓉2号线车站的设计中,雨棚下部安装了各种智能设备,如动态灯具、摄像头、PIS(乘客信息系统) 显示屏等,与雨棚共同构成一个整体。固定于雨棚矩形钢框中的球型摄像头可实时转动和聚焦,与位于站台两端雨棚正下方的单杆悬吊枪式摄像头一起实现了站台的视角全覆盖,为运营管理提供了安全保障。雨棚两侧用双杆悬吊设置了垂直于站台纵向布置的PIS显示屏,方便乘客了解运营实时信息,掌握乘车动态。此外,站台上的座椅及靠椅也经过人体工学设计,能够满足不同人群的舒适度需求(见图7)。

图7 成都有轨电车蓉2号线车站信息化和人性化设计

2.4 资源节约——可持续能源与标准化

有轨电车车站在设计、施工及运行阶段,对建筑材料、水和能源等资源均可进行回收再利用。例如,使用可再生能源或装配式建造,作为车站建筑绿色低碳的设计方法。还可通过智能控制、低能耗照明系统以及使用清洁能源等降低车站能耗。开发清洁能源是实现可持续发展的有效途径。以太阳能、风能和氢能为代表的清洁能源可进一步用于有轨电车车站的设计中去。

图8 德国弗赖堡有轨电车车站雨棚架设太阳能光伏板Fig.8 Solar photovoltaic panels installed on canopy of a tram station in Freiburg, Germany

德国弗赖堡的太阳能电车站VAG Zentrum是第一个在其屋顶配备太阳能系统的车站(见图8)。自2009年以来,该市的有轨电车网络由清洁能源提供能源供给,从而实现零排放和“气候中性”。更为重要的是,由有轨电车制动产生的能量均在电车内使用,任何多余的能量都会反馈到电网中,使车站本身的能源实现自给自足。我国光伏产业的发展对国家构建新型能源体系、实现“双碳”目标具有重要意义。有轨电车车站建筑可以利用光伏能源技术,使车站本身的能源实现自给自足。

在车站雨棚钢结构支架中置入低能耗LED(发光二极管)照明系统(见图9),也能有效降低碳排放。此外,开发清洁能源,从大自然中获取清洁能量,注重废能利用,让废电、废热、废水变废为宝;使用再生制动能量吸收装置,收集被浪费的电能供车辆和车站设备重新利用,都是实现减碳的有效手段。

图9 瑞士公司BURRI的HSI© ONE有轨电车车站的LED低能耗照明系统

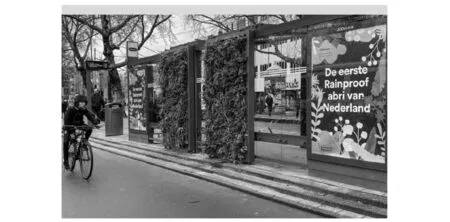

在有轨电车车站建设中增加城市立体绿化面积,考虑城市生态环境和生物多样性的发展,也是促进城市绿色发展的手段之一。2020年,阿姆斯特丹市在位于韦特林环道和马尼克斯普莱因的有轨电车车站屋顶及墙壁上种植了绿色植物。车站通过灌溉系统处理雨水,通过地下泵房收集和储存雨水,以便在雨水稀少的炎热时期用来自动为墙上的植物浇水。据阿姆斯特丹市政府称,绿色屋顶吸引了各种昆虫,如蝴蝶和蜜蜂,增加了荷兰首都的生物多样性(见图10)。

图10 荷兰阿姆斯特丹绿色有轨电车车站Fig.10 Green Tram Station in Amsterdam, Netherlands

除了上述几种方法外,还可使用标准化与模块化的装配式建筑设计方法,在降低生产、运输、建设、维护和运营成本的同时,达到减少由车站现场作业导致的环境污染的目标。

由于模块化车站几乎所有的施工都在工厂进行,故其对环境造成的污染近乎于零;同时,施工效率可大幅提升,工艺水平也更有保障。与以往的车站工程相比,先进的技术与管理是标准化、模块化技术的基础,统一的调度和协调装配式建筑施工渗透于生产工程构件中的各个环节,不仅有利于施工人员提高工作效率,还能有效降低施工的资源成本。在未来车站的维修保养中,标准化构建更利于节省时间与降低成本,进而节省碳排放。

2.5 环境宜居——与城市构筑物及景观的融合

环境宜居是指绿色低碳有轨电车车站与周边场地生态高度融合,降低车站光环境与声环境对周边的影响。由于城市功能和公共交通的复杂性,车站应在适宜条件下尽量与城市其他构筑物或功能空间相结合,实现城市用地的综合开发,以节约用地并减少乘客至车站的空间距离。集约化设计是低碳设计理念的重要体现。一般有轨电车车站除了独立设站外,还可以毗邻建筑设站,或者在建筑内设站。

国内外已经有不少优秀的车站设计案例采用了该设计模式。广东东莞华为松山湖园区根据园区景观和功能需求,采用了独立设站、毗邻建筑设站和建筑内设站(见图11)等多种车站形式,造型多变、步移景异,与标志性建筑物、中心广场、庭院,以及与周围相呼应的建筑群相互贯通和交融,表达出“整体”的设计意境,同时也提高了使用效率,节省了整体造价,客观上达到了低碳的效果。

图11 华为松山湖园区建筑内设站Fig.11 Station built inside building in Huawei Songshan Lake Park

在特殊站点和城市空间节点,有轨电车车站可与其他城市的构筑物、建筑物合建。建筑师汉斯·梅耶在德国弗莱堡欧罗巴广场设计中,集合了餐馆、公交车站点和有轨电车车站功能于一体,与周边建筑一起成为弗莱堡历史中心的新起点(见图12)。该车站白色的、呈流线型的屋顶营造了亲切、轻松、轻盈和时尚的建筑形象,使之成为了城市交流中心场所,其不仅结合了公共交通和城市体验的双重需求,多功能的融合建造也更利于低碳环保。

图12 德国弗莱堡欧罗巴广场有轨电车车站Fig.12 Europa Platz tram station in Freiburg, Germany

有轨电车车站的设计应综合考虑与城市景观的融合统一。如通过结合城市公共区域开放空间,在适宜区段进行同步更新与美化,包括提升环境品质,完善夜景照明、广告牌匾、城市家具和标识,加强城市雕塑建设等。该举措不仅可以满足现代城市的生活需求,提高城市品位,展示城市环境品质与城市形象,也是促进“碳中和”的积极手段。在西班牙阿利坎特城有轨电车车站设计中,设计师通过分析环境微气候,在城市道路环岛绿地中合理布置广场植被,使乘客在候车时能与自然亲密接触,营造出与环境协调融合、具有场所精神的微型城市开放空间(见图13)。在站点布置上,结合城市交通逻辑,建立覆盖整个城市的铺面和连贯的城市元素体系,布局关键广场空间节点,从而在不区分社区的情况下,实现公共空间质量的提升。

图13 西班牙阿利坎特有轨电车车站与城市广场结合设计

3 结语

参照绿色建筑评价指标体系,本文从安全耐久、健康舒适、生活便利、资源节约和环境宜居等5个方面阐述了“双减”背景下的低碳车站建筑设计理念。

低碳生活代表着更健康、更自然、更安全的生活,是人与自然的活动,而低碳生活从乘坐公共交通开始。在我国,有轨电车作为一种正在兴起的中运量公共交通方式,无疑将成为我国交通领域落实“双碳”战略的重要发力点。有轨电车车站作为其重要组成部分,对于落实绿色低碳发展理念,推进绿色低碳有轨电车高质量发展都具有重要意义。结合“双碳”目标要求以及与之相对应的绿色建筑设计理念转变,有轨电车车站不仅是一种交通建筑,还将肩负更多的责任,而绿色低碳设计思路及方法可为“双碳”背景下有轨电车车站建筑设计提供有益参考。