多声音乐的“活化石”

——影像民族音乐志视角下的哈尼族“栽秧歌”研究

2022-11-19何迥的

何迥的

2013年7月26日,因为一系列的因缘际会,笔者有幸在云南省红河哈尼族彝族自治区红河县阿扎河乡普春第一次听到了哈尼族的多声部民歌——栽秧歌。尽管在此之前,通过阅读一些文本资料,笔者对哈尼族的“八声部”民歌已略有所知,也曾学习过一些学界前辈记录的乐谱。但第一次现场聆听,还是体验到一种难以言喻的震撼:无数个说不清楚是什么逻辑关系的声部密集地交织在一起,如同一堵巨大的音墙一般把人压得直想后退。但这巨大的力道并不是声压,而是真正的原生民间音乐对我们这些从小受十二平均律训练的所谓“专业”的耳朵发出的挑战。此次现场聆听,更加激发起笔者对栽秧歌的强烈兴趣,促使笔者以更加全面而完备的方式,在对其进行记录的同时,更对其中存在的诸多可能性进行探索。

随着时代的发展以及学术研究的要求,能够直接记录和回放音乐事项的视听信息并加以解释的影像民族音乐志成为众望所归,逐渐发展为当前中国民族音乐学研究的学术热点,音乐学人们正在努力开垦这一片崭新的学术天地。笔者不揣冒昧,尝试以自己的全程实际操作,做一个影像民族音乐志的摄录、研究实验,而实验的对象则选定了之前听得“三月不知肉味”的哈尼族“栽秧歌”。笔者深知,影像民族音乐志是当前民族音乐学研究的新方向,可参考的案例不多,无细致规范可循。因此,力求从影视人类学记录片中借鉴其视频拍摄、剪辑技巧,并从电影录音师的同期录音(Synchronization Recording),音乐录音师的工作室录音(Studio Recording)、现场音乐录音(Acoustic Recording)以及拟音师的实景野外录音(Field Recording)中借鉴音频录制技巧;从音频后期制作中借鉴数字音频剪辑、频谱分析、混音等技巧,并将之有机整合起来,探索一条最适合民族音乐学学者的影像民族音乐志研究之路。

此外,哈尼族多声部民歌现在正在筹备申报联合国非物质文化遗产。无论最终是采取独立申报的方式抑或是联合申报的方式,如果笔者对哈尼族多声部民歌的主体“栽秧歌”的影像民族音乐志研究,能够对该申报工作做出一点贡献,那就更是令人欣慰。

一、哀牢山哈尼族栽秧歌的影像民族音乐志研究

在2013年7月至2018年4月近五年的时间中,笔者赴云南哀牢山及周边地区进行田野调查共八次。在田野工作的过程中,笔者对哈尼族栽秧文化的背景资料进行了整理,同时对哀牢山地区栽秧歌的传承现状做出了观察。结合历史文献和田野工作,对哈尼人栽秧的起源、栽秧歌的起源,演唱栽秧歌的原因,以及栽秧歌的嬗变进行了研究。

哈尼人世世代代都是稻作民族,在有据可考的一千三百年的历史中,哈尼人的整个生命轨迹程都与梯田为伴、与梯田共生。“梯田稻作, 是哈尼族传统文化赖以萌芽、生长和构建的本根。节日庆典是哈尼族传统文化赖以延续展现的主要载体。哈尼族的节日从根本上从属于梯田稻作礼仪, 它既是世俗的节日庆典,又是梯田稻作礼仪。同时, 每一个节日活动既标志着上一阶段梯田耕作程序的终结, 又意味着下一阶段耕作程序的开始, 其实质就是不同季令梯田耕作程序的转折点”。哈尼人通过完整的梯田礼俗,展现了其“天人合一”的文化理念,并充满智慧地把无形的意识形态凝聚在有形的生活秩序中,从经过几千年积累的丰富的农事生产经验中总结出一套实用的梯田历法和礼俗,而“栽秧歌”,是哈尼人整个梯田文化中不可或缺的重要组成部分。

根据哈尼族音乐理论家白学光老师于2007年以前的调查,“哈尼族多声部音乐或多声部民歌, 主要流传在云南省红河哈尼族彝族自治州境内的红河、元阳、绿春三县交界的红河县阿扎河乡、元阳县的沙拉托乡、绿春县的戈奎乡这片区域, 当地人叫白纳咪宏(白纳地区)”。哈尼族本身没有文字,其历史、文化、习俗都通过口传古歌流传,如《阿培聪坡坡》《窝果策尼果》等。

结合田野调查、访谈整理以及哈尼族口传古歌《窝果策尼果》(即“古歌十二调”)的研究,笔者了解到的哈尼人唱栽秧歌的原因主要有以下三个:首先,哈尼人祖先“哈宝吉收”听到栽秧的水声心情愉悦,故而歌唱,后人效仿,形成传统。其次,由于栽秧的时候男人主要负责秧苗的分配和犁田,所以男人的穿着一般都是破旧的,女人们担心男人会很伤心,怕男人的魂魄跟随着梯田里的水流走,所以唱歌是为了给男人叫魂。第三,他们认为如果栽秧的时候他们不唱歌那么今年的稻谷不会饱满,大家就会饿肚子。

由此可见,栽秧歌是哈尼梯田稻作文化的产物,在哈尼人心目中,她是有神性的,似乎不是一般的“田秧山歌”,更不是情歌,其性质更接近带有宗教色彩的仪式音乐。

二、哈尼族栽秧歌音乐分析

1.计算机辅助记谱分析

笔者通过上述田野工作,取得了多个版本的品质较高的哈尼族“栽秧歌”的音视频素材之后,使用多种技术手段,对栽秧歌进行了较为深入的分析和研究。虽然笔者并不认为五线谱是一个精确、科学、全面的音乐符号系统,但它毕竟是最为通用的平面音乐语言,因此,对哈尼族“栽秧歌”的记谱必不可少。

因为“栽秧歌”的声部排列极其复杂,为最大限度地避免误差,保证记录的精确性,笔者首先使用了德国Celemony Software GmbH公司出品的Melodyne 软件对哈尼族栽秧歌进行了音频分析。

Celemony Melodyne本身是一个音高修正软件,用来在音频后期工作中调整录制好的人声或者乐器的音高,主要用途通常是在商业音乐制作过程中把一些演奏或演唱得不准的音后期调整准确,以节省大量重新录制的时间和经费。但是笔者在研究和实践中发现,Celemony Melodyne对音乐音频基音的提取能力十分强大,尤其是最新版本的Melodyne DNA,已经可以做到对音乐中多个声部同时提取。

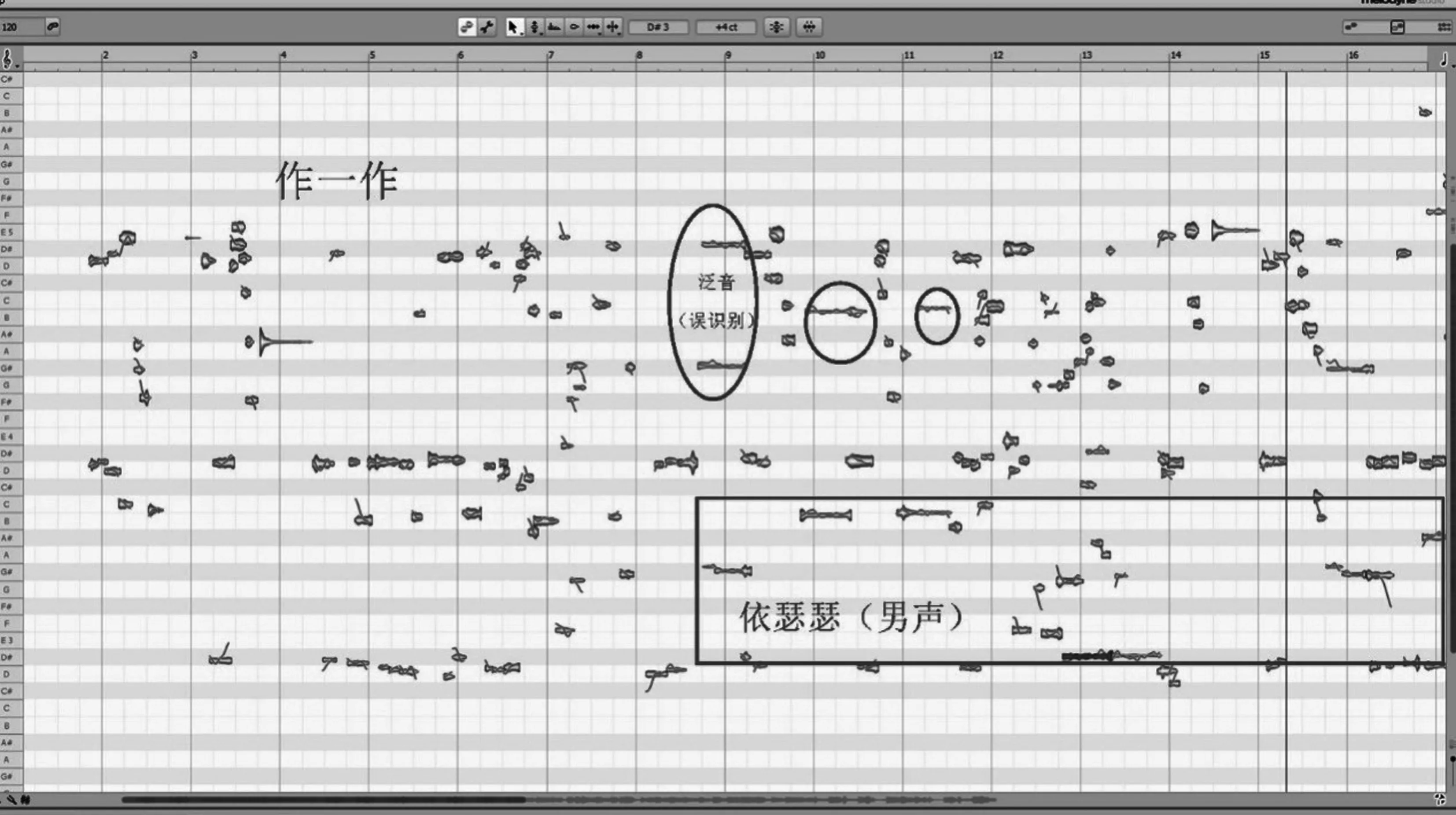

笔者将Celemony Melodyne以插件方式插入Cubase Pro软件栽秧歌音频所在音轨的Insters Slot 1, 然后对栽秧歌进行了音高识别,效果如下:

如图1所示,图中圆柱状的音频块是每个乐音的基音所对应的钢琴键位,每个声部每个音符的音高、开始点、时值都以图示的形式标识了出来。从这张图示可以看出,这很明显是一个多声部音乐片段,且声部的排列比较复杂。

2.识别结果转换

然后,笔者将Celemony Melodyne的识别结果转换成了通用MIDI格式,并重新将此MIDI文件导入到数字音频工作站软件中,成为一个与波形音轨对应的MIDI音轨,效果如下:

随即笔者打开Cubase Pro的乐谱窗,得到了Celemony Melodyne自动记录的乐谱:

图3 Cubase Pro 软件截图

看到乐谱之后,笔者随即发现了一个重大问题:可能是因为哈尼族的音乐不符合Celemony Melodyne音高识别算法设计所偏向的西方流行音乐的常规,Celemony Melodyne的识别出了偏差,把一些声部的高频的泛音识别成了基音,并记录了下来。

3.人工校正

如图3乐谱第三行所示,高音的音域已经超出了人声的范围,可以确定是Celemony Melodyne的自动识别出现了错误。笔者回归传统的记谱方式,用听音记录的方式对音频和乐谱进行了细致地校正,发现除了记错了一些声部之外,Celemony Melodyne还发生了一些漏记的情况,笔者随即给予了人工修补,并使用更为专业的打谱软件西贝柳斯(AVID Sibelius)对乐谱进行了重新排版,效果如下:

谱例1.栽秧歌第一句(笔者根据普春罗么新寨的田野录音记谱)

为了得到视觉效果较好、谱面较干净的乐谱,笔者不得不对各声部的音符进行了一定程度的量化(Quantize),这其实也说明了乐谱这一带有明显“预格式化”的记录方式对于音乐记录的局限性:在记谱的时候,由于乐谱本身对其所能够记录信息的限制,我们倾向于记录那些容易使用乐谱来记录的内容,而有意无意地忽略那些存在于音频中,但是无法或是比较难以使用乐谱进行记录的内容。

从乐谱上可以看出哈尼族栽秧歌带有较为明显的“一领众和”的特征。但是合唱的部分各个声部的进入、退出以及旋律、节奏都带有较强的随意性。除此以外,笔者认为更加值得注意的是,栽秧歌的调式调性和声部排列的逻辑问题。

三、声部概念问题的提出——音频频谱分析

为了对此段音频进行更为精确的分析,笔者使用了SpectraLayers Pro 5.0频谱分析软件。

SpectraLayers Pro是一个著名的频谱音频编辑器,最初由Sony公司旗下的Divide Frame开发,并于2012年7月发行。2015年德国的Magix公司收购了这款软件,并于次年发布SpectraLayers Pro 4.0版本。笔者目前使用的是这个软件的5.0版。SpectraLayers Pro本身是一个具备多种功能的声音创作工具,但在本文中,笔者主要使用的是它利用快速傅里叶变换(Fast Fourier Transform, FFT)算法将数字音频转换为独特的多维音频视觉数据的功能,从而将笔者影像民族音乐志中的田野音频资料转换为详细的可视化文档进行分析。

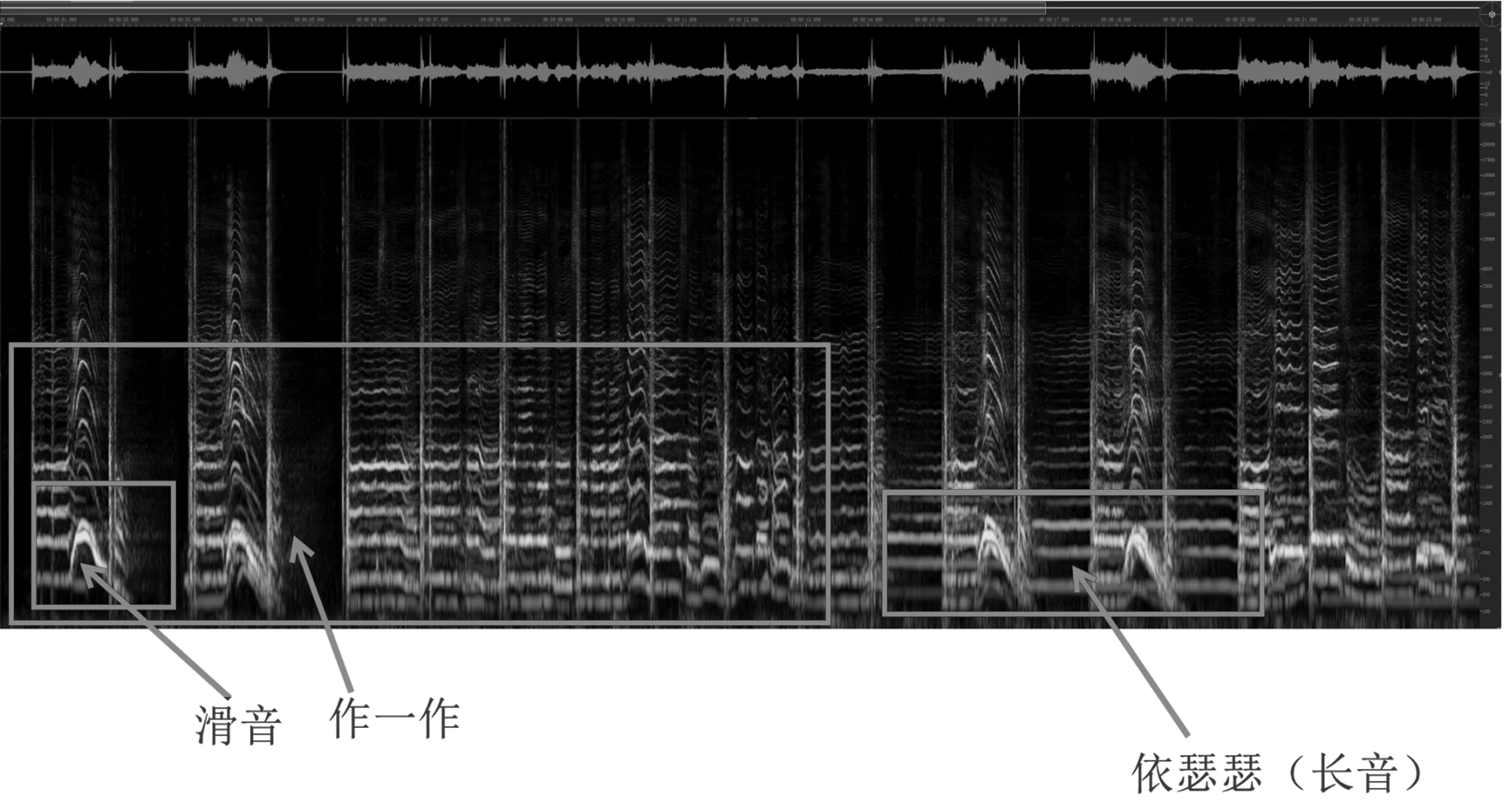

为了在有限的屏幕显示范围内更清楚地看到各个频段的频谱,笔者先使用Cubase Pro软件将“栽秧歌”音频素材的立体声波形文件转换成了单声道波形文件,然后导入SpectraLayers Pro进行分析。

图4 SpectraLayers Pro频谱分析

如图4可见,除了一领众和的形式,合唱部分各个声部的音程排列有着较强的随机性,且在大多数时候并不具备和声的功能性。这就是几乎所有现场聆听过栽秧歌的人都曾感受到的那种“音墙”感觉的原因。

再结合乐谱进行分析,在合唱的乐段,经常出现大二度加小二度(近似于十二平均律)的密集排列(谱例2),当演唱者人数众多的时候,这面“墙”更加密不透风。

谱例2.合唱的段落经常出现大二度加小二度的密集排列(笔者制谱)

在2013年的第一次田野调查中,笔者曾与时任台湾师范大学音乐学院院长钱善华教授就这个问题进行过讨论。钱教授是著名的民族音乐学家,对台湾原住民音乐有非常深入的研究。他的看法是,如果按照目前音乐学的常见的Monophony(单音音乐)、Polyphony(复音音乐)、Homophony(主音音乐)、Heterophoney(支声复音或异音)四分法,他不是很确定哈尼族多声部民歌到底应该归于哪一类,也不是很确定是不是应该使用“多声部”这个词来称呼哈尼族的栽秧歌。换句话说,他不是很认同哈尼族的复音音乐是传统意义上的“多声部”的概念,而是更倾向于呼吁学界使用一个全新的名词来称呼这种音乐。他说:

非常高兴能够来到哈尼族居住的地方,我是做音乐研究的,我对音乐这一方面有很多的感想。在此我做一个简单的建议:我们昨天晚上听的哈尼族民歌我很希望这个名称可以重新定义,最好看看是否可以用上哈尼族自己的一个称谓与汉语的结合提炼出一个名词出来代表昨天晚上我们听到的哈尼族的那种音乐,不要用一个很通俗的名字,需要用一个很有特色的名字让人听到这个名称就能知道是哈尼族的这个民歌。

在田野调查结束后回到昆明进行的另一次研讨会中,钱教授将哈尼族栽秧歌与台湾原住民的多声部音乐进行了比较,但是对栽秧歌的分类也没有做出最后论断。

图5 钱善华教授的PPT文档

四、结合印证的预测与解决

1.视频分析——回看中的发现

在笔者2014年4月21日于切龙中寨现场拍摄的栽秧歌视频资料中,有这样一个场景:栽秧仪式行将结束之时,所有的男性成员手持乐器站到田埂上,与还在栽秧的女性成员合奏合唱。

在对该段视频的回放研究过程中,笔者发现了一个在田野工作中未及发现的现象:在合奏的过程中,三支笛子所吹奏的内容与小三弦、合唱等其他声部在笔者听来并无关联,仿佛在“捣乱”一般。这一有趣的现象引起了笔者的关注,继而引发了笔者对于哈尼人音乐观念的一些猜想。

图6 笔者所拍摄视频的截图

图7 Celemony Melodyne软件截图

2.专家的指点

依据影像民族音乐志“记录一切”的方法,笔者有非常全面的田野资料可以呈示给各路专家并与他们进行探讨。从第一次田野调查工作完成之后,笔者曾多次带着自己采集的“栽秧歌”音频、视频资料向专家、前辈们请教,先后拜访了:樊祖荫、赵塔里木、陈铭道等先生,老师们从不同的角度对笔者给予了指点,并热情鼓励笔者继续认真分析、深入调查、努力钻研。

2014年10月,美国著名民族音乐学家安东尼·西格尔(Anthony Seeger)教授来京参加太极传统音乐奖的颁奖大会,会议之余,来到笔者家中品茶。西格尔教授是笔者的学术偶像,他的《苏亚人为什么歌唱》也是目前民族音乐学子们必读的学术样板著作,因此,笔者绝不会放过这次能够向他当面请教的珍贵学术机遇。

茶过三泡之后,笔者为西格尔先生播放了此前在普春拍摄的“栽秧歌”的田野视频资料,西格尔先生大感兴趣,听得非常入神。笔者趁机问了他两个问题。第一个问题,您是否认为这是多声部民歌(笔者当时的用词是polyphonic folk song)。第二个问题,您对这几个“捣乱的笛子”怎么看?

西格尔先生很快地回答了第一个问题:在我看来,这些音乐当然属于多声部(Polyphonic),既然不是单声部(Monophonic),那就一定应该属于多声部(Polyphonic)。对于第二个问题,他沉吟了一会说:在我看来,在这个时刻,笛子的出现可能比用它来演奏什么更为重要。然后又补充说:我记得北美洲的黑足印第安人(Blackfoot Indians)的音乐中也有类似的现象。

因为西格尔先生此来志在品茶,笔者也就不好再缠着他多问。但是他对两个问题的回答,一直在笔者的脑海中萦绕不去。之后的很长一段时间里,笔者继续反复回看分析之前拍摄的素材,在2014年4月21日于切龙中寨拍摄的另一段视频资料的15分05秒处,又有新的发现:

在这个场景中梯田中的女性正在一边栽秧一边唱着栽秧歌“依瑟瑟”,而旁边地块的女性已经完成了栽秧,开始唱起了“作一作”。两首歌碰撞在一起,又都非常自然地持续着。田中载秧的人继续唱着悠扬的“依瑟瑟”,而田梗上的人一边走一边唱着欢快的“作一作”,两群人就这样各唱各歌,都没有要向对方妥协的意思。这时候,更为有趣的事情发生了,走在队伍最后的两个人竟然开始唱起了“拥军花鼓”,于是,三个不同的曲调在同一个时空纵向叠置在了一起(见图8)。

图8 笔者所拍摄视频的截图

笔者在回放中发现,由于这次的音频素材的频率构成更加复杂,Celemony Melodyne在识别的过程中漏记的音符更多,尤其是音频最后的部分,三个声部同时演唱,且节奏、节拍、调式、调性都具有较大随机性。为西方流行音乐多声部识别设计的Celemony Melodyne DNA算法遭遇到极大挑战。故此,笔者再次借助SpectraLayers Pro软件的快速傅里叶变换功能对此段音频素材进行分析,效果如下:

图10 SpectraLayers Pro软件截图

从SpectraLayers Pro软件中可以更清晰地看出,此段音频素材开头部分上下跳跃幅度较大的频率是乐作“作一作”的旋律,从大约第5秒开始的长音是栽秧歌“依瑟瑟”的旋律,可以看到在“依瑟瑟”进行的同时,“作一作”的旋律仍然在“依瑟瑟”长音的背后跳跃着。从大约14秒开始,“拥军花鼓”的后半段“猪呀,羊呀,送到哪里去”的旋律开始进入,并与之前的两段旋律纵向叠置在一起。

这个奇特的音乐现象,其实笔者在当时是有所感觉的,因为摄影机捕捉到笔者随口感叹了一句:“这里面还有革命歌曲!”。但是在繁忙的田野工作中,笔者当时实在无法及时把这种感觉使用文字记录下来,以至于在后来很长一段时间里都未能把这首革命歌曲的出现与哈尼人对音高、对歌曲、对声部的概念结合在一起思考。

3.进一步的案头工作与思考

通过田野调查和进一步的案头工作,笔者了解到哈尼族的一些风俗习惯和思维方式。在哈尼人的意识里,稻谷多子,因此属于阴性,只有女性才可以进行栽秧工作。女性栽秧的时候男性在旁边抽烟唱歌并非是因为他们游手好闲,而是因为他们没有栽秧的资格。

哀牢山哈尼族的男女分工非常明确,男性在的社会中承担祭祀议事、犁田耙地、伐木采石、夯墙建房等对外和重体力农活。女性则担任家庭祭祀、插秧收谷、做饭洗衣、纺线织布等家庭内部事务和相对较轻的农活。但是,有一个在其他民族,通常是由女性为主的工作,在哈尼族是由男性来做,这就是用竹子做蔑器。在哈尼族文化中,竹子有着非常独特的文化含义。而且,按传统习俗,哈尼族还特别忌讳年轻男子种竹子,认为由年轻男子来种竹子对该男子不吉利,会导致他折寿或无后。

在《哈尼族古歌》中记载到:

哈尼的儿子不三十岁,

不能去栽寨头的竹子。

不到三十的儿子栽竹子,

只能带来一世的灾难,

栽下的竹子发了。

儿子养不出后代。

从生殖崇拜的角度很容易理解,在哈尼人的文化中,竹子代表着生殖力旺盛的阳性,因此只能由成年男子栽种。而稻谷代表着多生多养的阴性,因此栽秧只能由女性完成。而在栽秧的时候,有笛子出现在田边,则象征着阴阳交合,繁衍生息。那么西格尔先生“笛子的出现可能比用它来演奏什么更为重要”这句提示,就得到了完美的解释。而且,乐器在哈尼人的心目中本来就是“害羞的东西”,是青年男女谈恋爱的工具,与性有着密切的关系。器乐伴奏在栽秧歌中的出现,无论是受到了外界影响还是本土文化自然嬗变,“既然文化的主人允许,它就有合理性。”无论是作物的生产,还是人的生产,哈尼人选择在这个时间、这个场域以这种方式进行颂赞,也完全合乎逻辑。

但是,问题只解决了一半,生殖崇拜可以解释为什么笛子会出现以及其出现的重要性,但还是无法解释笛子为什么要演奏跟其他声部看似并无逻辑关系的曲调,音乐的问题还是要从音乐的角度进行解决。

到目前为止,笔者发现了在哈尼族的栽秧歌中,笛子可以与其他声部同时演奏看似并无逻辑关系的曲调,歌曲也可以几首不同歌曲的旋律纵向叠置出现。但这究竟是哈尼人对多声部音乐的理解本身就是这个状态,还是只是在田野中出现的偶发事件呢?笔者在此后的多次田野工作中曾对多位哈尼族朋友就这个问题进行询问,但遗憾的是一次也没有得到确切的答案。这其中,比较有代表性的是在2015年11月,笔者向史军超老师的提问。

笔者:当时这些乐器混在里面,就算他们说以前没有(乐器),他们是随心所欲地弹奏,那为什么唱的曲调和弹的曲调会完全没有关系呢?这个是我一直有一点害怕触及到的,就是哈尼人的音乐观念问题。它好像跟很多人(别的族群)不太一样。

史军超口述:你说这个问题呢,我倒还没有注意到,我认为他们就是和谐的啊,听他不管什么乱弹一气啊。就因为我不会听你的这个调子啊。

作为哈尼人的史军超教授的回答,让我陷入了更深的思索:也许哈尼人自己也并不知道为什么可以这样唱/奏或者不可以这样唱/奏。

4.第三方资料的印证

事情的转机发生在2019年的7月,为庆祝中央电视台农业频道正式开播,吴志明、陈习娘两位哈尼族音乐家带领他们的歌队来到北京,并在位于柏林寺的文化部民族民间文艺发展中心进行了报告和演唱。笔者拜多位师友所赐,得到了此次表演的现场录音。

此次在封闭空间中进行的录音音质非常优秀,经过仔细聆听和分析,笔者在《乐作》一曲的录音中,于熟悉的“作一作”的欢快旋律的背后,赫然发现了“依瑟瑟”的栽秧歌旋律。

图11 Cubase Pro 软件截图

波形分析:2019年的7月陈习娘歌队在中国民族民间文艺发展中心的这次录音,由于录音的声学空间和录制设备都比较好,音频细节丰富,动态宽阔,声音清晰圆润,经过后期适当的均衡和空间调整,真实性与音乐性都很强。

图12 Celemony Melodyne软件截图

Celemony Melodyne分析:图示整体是使用 Celemony Melodyne格式显示的《乐作》的开始部分。开头是女声齐唱的“作一作”,从这个图示可以明显看出每个歌手音高的不一致。在整个图示中,“作一作”的旋律一直持续。男声“依瑟瑟”的旋律从乐曲后半段进入(听声音应为陈习娘本人演唱)。圆圈标出的是“依瑟瑟”长音的泛音部分,Celemony Melodyne错误地识别成了高声部的音符。

图13 SpectraLayers Pro软件截图

SpectraLayers Pro频谱分析:由于此段音频录制得更为干净、清晰,在SpectraLayers Pro软件中也可以更明确地看到很多细节。比如泛音列的排列和滑音的运行等。图示中部靠右的位置(约14秒处),滑音背后可以清晰地看到“依瑟瑟”旋律的长音(颜色较淡的长线条),因为只有一个男声演唱,音量相对较弱,因此该段频率显示的颜色也较淡。

谱例3.人工校准后的工整乐谱(笔者制谱)

从谱例3可以看出,转换成五线谱后,由于记谱法本身的限制(笔者称之为“预格式化”),原来不齐的声部就不得不“变齐”了,“不准”的音也都“变准”了。

这是一次在正式场合的正规演出,歌手们知道自己应该演唱的是“作一作”,然而还是有“依瑟瑟”旋律的出现,这再一次印证了前文所述笔者在田野工作时采录到的三条不同旋律的碰撞,并不是偶然现象,而是在哈尼人的音乐观念里,歌唱就是应该这样进行的。

“作一作”与“依瑟瑟”的再度碰撞,确定了笔者之前的猜想:也许是高高低低的无尽梯田给了哈尼人民独特的立体性的音乐思维,再加上长期在垂直高度不同但是直线距离很近的特殊地理环境下一同生活、劳作、歌唱,在哈尼人的音乐观念中,声部或许是可以各自独立存在的,歌曲之间不光可以横向排列,也可以纵向叠置。正如笔者第一次听到哈尼族多声部民歌时的感觉,这不是精心设计地、细致排演地、有意识地“合唱”,而是完全自由地、奔放地、发自内心地“混唱”。

五、一个大胆的猜想

原始人类尚无形成固定的音高和调式概念,再加上集体合唱的参加者各人生理条件(如音色、音区、音域及气息等)的不同,所以不可能做到在同一高度(音高)和同一节奏制约下的单声部齐唱。更多的可能是(甚至必然是)出现你喊你的,他唱他的不同音高的“多声部”大混唱(这里的“多声”当与“单声”相对而言。严格说来,这种大混唱尚无通常意义上的“声部”含义)。

至此,种种研究结果都将答案指向了樊祖荫先生在《中国多声部民歌概论》中提出的“原始大混唱”的概念。其实在笔者第一次听到哈尼族“栽秧歌”的时候,就曾想到过樊先生的这个理论。但是之前对大量研究文献和已经“预格式化”的乐谱的阅读,使笔者不敢贸然做出这个结论。

借助影像民族音乐志的新的研究方法,尤其是在田野工作中没有注意到但是被摄影机记录下来的多首歌曲纵向叠置的奇特声音景观,再结合音乐音频频谱分析和民族音乐学对音乐文化背景的探究,笔者对于“大混唱”的方向愈发坚定。

首先,“栽秧歌”叫做“依瑟瑟”就是歌曲开头的领唱部分都是以“依瑟瑟呀”为开始。而按照哈尼族音乐学家白学光老师的解读,哈尼语“依色”的意思就是叫魂的意思。笔者认为,如果一定要把“依瑟瑟呀”翻译成汉文的话,最合适的翻译应该就是“魂兮归来”。

其次,在回看影像民族音乐志田野资料的时候,笔者在编号为00013的视频文件中发现,在指挥哈尼歌手们开始唱“栽秧歌”的时候,同为哈尼族的史军超教授大喊了一声“乌作”。后经笔者调查,“乌作”这个词是哈尼语“喊”“叫”的意思。虽然仅仅根据一个词的用法并不能直接做出判定,但是笔者认为,从这里“乌作”的用法,可以看出“喊”“叫”的概念与“栽秧歌”的唱法在哈尼人意识中存在的直接联系。

最后,笔者在田野工作的中后期细判影像民族音乐志田野资料的过程中,以及分析来自不同渠道的第三方资料的过程中,都观察到的不同歌(乐)曲曲调的纵向叠置的现象,这充分说明了这种现象不是偶发事件,而是哈尼人有意为之,他们的音乐观念显然更为开放和包容。

哈尼族的“栽秧歌”只有多人同时歌唱时而且只有在“合唱”开始部分的段落,才会出现类似“大混唱”的特征。在落音的段落,所有人都可以以比较准确的音高唱到一个呈三度关系(近似十二平均律)的两个声部。这种特性说明哈尼人并不是完全随机地将各种音程混合在一起,而是他们觉得这里可以这样唱,而且倾向于这样唱,以强调声部的丰富性,“大家高高低低的唱才好听”。换句话说,哈尼人对音程关系的组合,比我们要“宽容”得多,就像他们历经一千三百年开垦出的伟大梯田一样,哈尼人的音乐思维也是纵向发展的,是“立体”的。

通过大量的案头工作、田野调查、影像民族音乐志视频分析、专家询证、第三方资料的分析和个人对音乐的直观感受,笔者大胆地猜想:哈尼族的“栽秧歌”是在原始“大混唱”向现代意义上的“多声部合唱”发展过程中的一种特殊的多声音乐文化现象,是那个“发展中”的状态,那个“丢失的环节”,是多声音乐的活化石;也正因为如此,哈尼族的“栽秧歌”更是弥足珍贵的文化瑰宝。而对于“栽秧歌”这一特殊歌种,笔者认为以“哈尼族多声音乐文化”一词表述,似乎比“哈尼族多声部民歌”更为精确。

注 释