耕作方式对小麦赤霉病和产量的影响

2022-11-18葛昌斌秦素研曹燕燕廖平安

葛昌斌 秦素研 黄 杰 曹燕燕 廖平安

(1漯河市农业科学院,462300,河南漯河;2河南省抗赤霉优质小麦种质创制及新品种培育工程技术研究中心,462300,河南漯河)

小麦的稳产、高产需要良好的土壤结构、肥力状况和适宜的耕作方式[1]。随着农作物产量的稳步提升,农作物秸秆产量也逐渐增多。秸秆还田和适宜的土壤耕作方式是当前农业生产中重要的增产技术措施[2],秸秆还田和耕作方式合理应用可以提高小麦产量和品质,改善生态环境效益[3],但秸秆还田和耕作方式组合不当也会带来不良影响,主要表现为缺苗断垄、烧苗和病虫害增加等现象,甚至造成严重减产[4-5]。小麦赤霉病(Fusariumhead blight,FHB)是由禾谷镰刀菌引起的对小麦生产具有毁灭性的严重病害[6]。河南省小麦赤霉病年均发生面积高达110万hm2,其中2012年333万hm2,2018年141.9万hm2[7-8]。栽培抗赤霉病品种和花期喷药可减轻小麦赤霉病的发生症状和产量损失[9-10]。目前河南省主栽品种大部分高感赤霉病,中抗赤霉病品种极少,只有郑麦9023、西农979、濮麦8062和西农511等[11]几个品种,在国家提倡“药肥双减”政策下,河南省小麦-玉米连作,提倡秸秆还田和秸秆禁烧情况下,麦田土壤表层秸秆滞留量大,赤霉病菌源量充足,小麦赤霉病防控面临着更大的挑战。通过农业防治措施,减少初侵染菌源,可以有效降低赤霉病的发生和流行风险[12],是预防赤霉病的有效方式[13]。利用定位试验近似大田的耕作措施研究小麦赤霉病的病穗率、病小穗率、病情指数、病粒率和脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol,DON)含量的报道甚少。

本研究通过设置油菜隔离区和耕作深度控制秸秆滞留量压低菌源基数措施来防控小麦赤霉病。采用秸秆还田、耕作方式和小麦孕穗期、抽穗期、扬花期浇水相结合,研究秸秆还田、耕作方式及二者交互作用对冬小麦赤霉病的病穗率、病小穗率、病情指数、病粒率、DON含量和产量的影响,为小麦-玉米连作区的小麦赤霉病防控提供依据。

1 材料与方法

1.1 试验地概况与材料

供试材料为小麦品种漯麦906和油菜品种双油123,由河南省漯河市农业科学院提供,肥料为复合肥(N、P2O5、K2O质量比为25:12:8),由江苏南化永大实业公司生产。试验于2016-2017年、2017-2018年、2018-2019年、2019-2020年和2020-2021年5个小麦生长期(以下分别简称2017、2018、2019、2020和2021)在河南省漯河市临颍县杜曲镇前韩村(33°47′19.29″N,113°50′9.38″E)进行。气象数据来自于漯河市气象局。试验田土壤质地为中壤土,前茬作物均为玉米,肥力均一,排灌方便。

1.2 试验设计

试验为单因素大区组定位试验,小区长40m,宽20m,面积0.08hm2,播量为150kg/hm2,行距20cm,于2016年10月13日、2017年10月26日、2018年10月15日、2019年10月16日和2020年10月17播种,每个小区四周设2.0m保护行,保护行播种油菜,避免不同处理的赤霉病菌孢子污染。试验设5个处理,分别为T1:对照,秸秆不还田,耕深25cm,旋耕,耙压,极少部分种植户采用;T2:秸秆全量还田,旋耕15cm,耙压,大部分种植户采用;T3:秸秆全量还田,耕深20cm,旋耕,耙压,大部分种植户采用;T4:秸秆全量还田,耕深25cm,旋耕,耙压,少部分种植户采用;T5:秸秆全量还田,耕深30cm,旋耕,耙压,极少部分种植户采用。5个处理均施复合肥975kg/hm2,全部底施。在小麦孕穗期、抽穗期和扬花期利用懒汉管各浇水4h,保持田间湿度,以利于赤霉病病菌子囊壳形成与孢子释放。

1.3 调查指标与方法

分别于2017年5月13日、2018年5月15日、2019年5月13日、2020年5月14日和2021年5月14日采用五点取样法调查每个处理的病穗率和病小穗率,计算病情指数,每个处理五点取样,3次重复,每个点随机取20穗集中挂牌标记,待收获后统计病籽率,测定DON含量;参照《NY/T 1443.4-2007:小麦赤霉病评价技术规范》[14]调查和记录发病情况。

病级记载标准为无发病小穗(0级);零星小穗发病,发病小穗数占总小穗数的25.0%以下(1级);发病小穗占总小穗数的25.0%~50.0%(2级);发病小穗占总小穗数的51.1%~75.0%(3级);发病小穗占总小穗数的75.1%以上(4级)。

病穗率(%)=(发病穗数/调查总穗数)×100,病小穗率(%)=(发病小穗数/调查总小穗数)×100,病情指数=∑(各级别病穗数×相应级值)/(调查总穗数×4)×100,病粒率(%)=(发病籽粒/调查总粒数)×100。

1.4 赤霉病病粒率和DON含量

每个处理选3个1m2面积人工收获、脱粒、称重,计算小区产量;每个处理3次重复,五点取样挂牌标记穗子,每个5点取样穗20×5混合收获,手工脱粒,脱粒后用数粒仪数1000粒,称重,统计赤霉病病粒数,计算病粒率和千粒重;余下的籽粒在粉碎机中粉碎,用20目筛过筛后装入自封袋中存入4℃冰箱中保存,用于测定DON含量。采用徐飞等[15-16]方法测定DON含量。使用R-Biopharm德国拜发应用软件RIDA®SOFT Win(Z9999)进行结果评估,并按照单次检测的Logit/log曲线进行分析,然后计算3次检测结果的平均值。

1.5 数据处理

利用Microsoft Excel 2010和DPS 15.10对数据进行统计分析。

2 结果与分析

2.1 不同处理对赤霉病和产量的影响

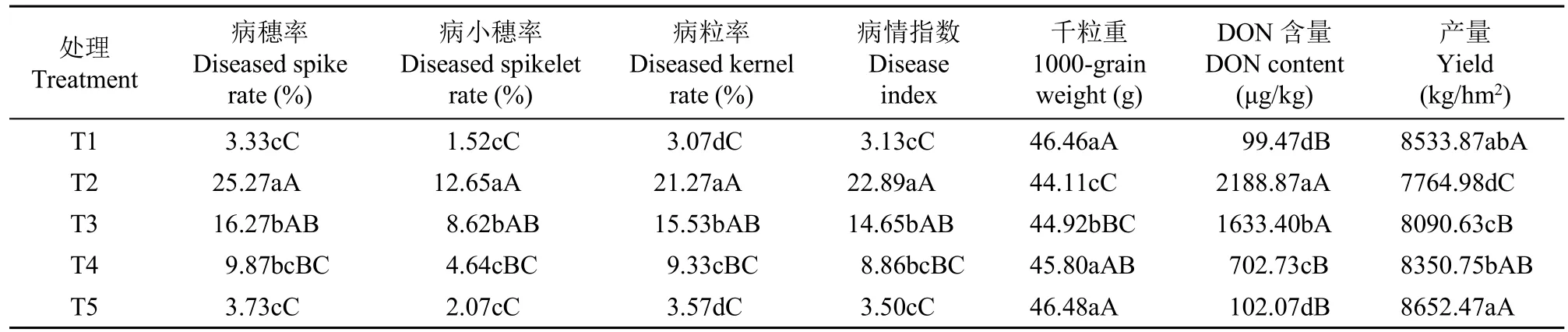

5年的试验数据(表1)显示,不同处理5年重复的病穗率、病小穗率、病粒率、病情指数和DON含量均为T2>T3>T4>T5>T1,千粒重和产量均为T5>T1>T4>T3>T2,同一年T1和T5处理的病穗率、病小穗率、病粒率、病情指数、千粒重、DON含量和产量整体上差异均不显著。

表1 不同年份各处理对小麦赤霉病和产量的影响Table 1 Effects of different treatments on Fusarium head blight and yield of wheat in different years

T1和T5处理5年的病穗率、病小穗率、病粒率、病情指数、千粒重、DON含量和产量汇总数据(表2)差异也不显著,这表明T1和T5处理的耕作模式均有利于防控小麦赤霉病。T1和T5处理的病穗率、病小穗率、病粒率、病情指数、千粒重、DON含量和产量与T2、T3和T4处理的差异均达到显著或极显著水平;T2、T3和T4处理的病穗率、病小穗率、病粒率、病情指数、千粒重、DON含量和产量的差异水平均达到显著或极显著水平(2020年的T2和T3处理除外)。由上面分析可知,在秸秆还田的耕作模式下对于小麦赤霉病的病穗率、病小穗率、病粒率、病情指数和DON含量的防控效果为T5>T4>T3>T2,T5与T1处理的各项数据差异均不显著,T5处理防控效果最佳,T1处理次之,T2处理的防控效果最差。T2和T3处理是农户小麦生产中普遍应用的耕作方式,这为小麦赤霉病的连年流行提供了充足的菌源基数。根据当前河南省小麦-玉米连作的栽培制度,T5处理是更加适合的耕作方式,有利于当前的小麦赤霉病防控和小麦增产。

小麦赤霉病的发生与危害主要是产生DON毒素。表2显示,T2和T3处理籽粒中DON含量超出了1000μg/kg的食品安全国家标准[17],T4和T5处理的籽粒中DON含量符合食品安全国家标准。由差异显著性分析可以看出,T2、T3、T4处理与T1、T5处理DON含量差异显著,T5与T1处理差异不显著,籽粒DON含量水平相当,T5处理的耕作方式更有利于控制籽粒中DON含量。T1和T5处理产量差异不显著,T5处理增产表现不明显。

表2 不同处理对小麦赤霉病和产量的影响Table 2 Effects of different treatments on Fusarium head blight and yield

2.2 病穗率、病粒率、病情指数与DON含量和产量的相关性分析

由表3分析可知,籽粒中的DON含量与病穗率、病小穗率、病粒率和病情指数呈极显著正相关,相关系数分别为0.990、0.994、0.997和0.989,与徐飞等[18]的研究结果一致。籽粒DON含量与千粒重和产量呈极显著负相关,相关系数分别为-0.997、-0.986。在生产上可以通过调查病穗率、病小穗率、病情指数和千粒重估算籽粒DON含量。小麦产量与病穗率、病小穗率、病粒率病情指数和DON含量呈极显著负相关,相关系数分别为-0.991、-0.986、-0.987、-0.991、-0.986;产量与千粒重呈极显著正相关,相关系数为0.992,小麦赤霉病的流行直接造成减产。

表3 小麦赤霉病病穗率、病粒率、病情指数、千粒重与DON含量和产量的相关性Table 3 Correlation of wheat scab ear rate,diseased grain rate,disease index,1000-grain weight and DON content and yield

2.3 降水和气温对小麦赤霉病的影响

在小麦孕穗期、抽穗期和扬花期利用懒汉管各浇水4h,保持相对田间湿度,根据降水量与病情指数数据(表4),4月和5月的降水量与赤霉病病情指数呈正相关,但未达到显著水平。

表4 小麦抽穗扬花期及其前后月份的降雨量与病情指数的相关性Table 4 Correlation between rainfall at heading stage and before and after month and disease index in wheat

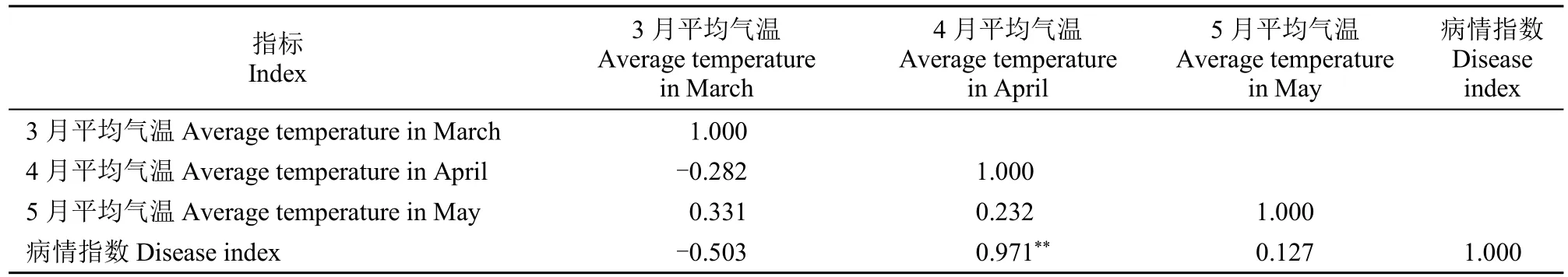

表5显示,赤霉病病情指数与4月和5月的平均气温呈正相关,且与4月平均气温的相关性达到了极显著水平,相关系数为0.971。

表5 小麦抽穗扬花期及其前后月份的平均气温与病情指数的相关性Table 5 Correlation between average temperature and disease index at heading and flowering stage and before and after months of wheat

综合表1和表6数据发现,2017至2021年病情指数呈降低趋势,而2017至2021年4月和5月的平均气温也呈降低趋势,这正是表5病情指数与4月和5月的平均气温呈正相关相一致,说明4月的气温是小麦赤霉病发生的重要条件之一。

表6 2017-2021年各年度3、4和5月的旬平均气温Table 6 Ten day average temperature in March,April and May of each year from 2017 to 2021 ℃

3 讨论

近十几年来,随着旋耕耙和秸秆还田技术的推广应用,田间秸秆的滞留量较多,对下茬作物的影响连年发生。对于小麦赤霉病的防控措施首选是抗病品种,但河南乃至黄淮麦区抗赤霉病的小麦品种极少[11],难以满足市场需求;很多学者[19-23]对小麦赤霉病防控时均建议采用农业防控措施,但考虑到生产成本,不少种植户采用T2和T3处理的耕作方式,这就增大了麦田中赤霉病菌的菌源基数,走访调查发现,有农户把小麦赤霉病的防控措施归于杀菌剂上,这与生态防控相悖。

本研究中T2和T3处理的秸秆还田近似于普通大田,T4和T5处理为相对高质量秸秆还田,保持试验田间无滞留土表秸秆,从5年定位的试验数据可以看出,T5处理对小麦赤霉病的病穗率、病小穗率、病粒率、病情指数和籽粒DON含量均与T1处理差异不显著,趋于同一水平,这与秸秆还田有利于病菌的积累[24]有出入,秸秆还田利于病菌的积累与秸秆还田的质量有关,这需要进一步研究。

秸秆还田不到位、田间管理粗放,大量秸秆残留在土壤表面,有利于赤霉病病菌的生长繁殖[25],这与本试验中T2和T3处理的情况类似;陈云等[25]建议高质量粉碎秸秆,土壤深翻,掩埋秸秆于20cm以下,并镇压处理,本试验结果是将秸秆掩埋于30cm以下最佳,与穆长安等[26]的研究结果一致。

本文分析了2017-2021年每年3、4和5月份的降水量、平均气温对小麦赤霉病病情指数的影响,4和5月的降水量与小麦赤霉病病情指数呈正相关,和邓云等[27]的研究结果一致,均未达到显著水平,这可能与本研究小麦孕穗期、抽穗期和扬花期浇水有关;4和5月平均气温与小麦赤霉病病情指数呈正相关,且4月平均气温相关性达到了极显著水平。4和5月平均气温在15℃以上,满足了小麦赤霉病流行的温度条件[28]。

从5年数据分析可以看出,T4和T5处理的赤霉病病穗率和病情指数显著低于T2和T3处理,与乔玉强等[3]的秸秆还田提高了赤霉病病穗率和病情指数不一致,而与秸秆还田对提高小麦产量影响不显著一致。本研究未开展针对每个处理的小麦赤霉病病菌孢子田间释放量的研究,下一步将在赤霉病病菌孢子释放期开展田间孢子捕捉研究。

4 结论

秸秆全量还田、耕深30cm、旋耕、耙压可以实现与秸秆不还田、耕深25cm、旋耕、耙压对小麦赤霉病相同的控制效果。4月的平均气温与小麦赤霉病病情指数呈极显著正相关;秸秆还田可以提高小麦产量,但效果不明显。高质量连年秸秆还田不会造成赤霉病流行。秸秆全量还田、旋耕15cm、耙压和秸秆全量还田、耕深20cm、旋耕、耙压处理下,赤霉病发生严重。