生态农业发展水平测度及空间异质性分析

——基于南水北调中线受水区数据验证

2022-11-18程文亮

程文亮

(南阳师范学院 经济与管理学院,河南 南阳 473061)

我国是一个干旱缺水严重的国家,人均水资源占有量仅为世界平均值的1/4。同时,全国水资源80%分布在长江流域及其以南地区,长江流域以北广大地区的水资源量仅占全国的14.7%[1]。针对我国水资源分布南多北少的局面,我国南水北调中线工程2003 年12 月开工,2014 年12 月12 日正式通水。截至2021 年12 月,累计向北方输水430 亿立方米。2021 年5 月14 日,习近平总书记在河南省南阳市主持召开推进南水北调后续工程高质量发展座谈会上发表重要讲话时指出,要把节水作为受水区的根本出路,长期深入做好节水工作,根据水资源承载能力优化城市空间布局、产业结构、人口规模。同时,加大生态保护力度,加强南水北调工程沿线水资源保护,持续抓好输水沿线区、受水区的污染防治和生态环境保护工作。

传统农业耗水巨大。据统计,农业是我国用水第一大户,农业消耗了全国总用水量的60%~65%[2]。多个省份水资源严重缺乏,例如作为我国粮食调出省的河南已经面临“老井无水可抽、新井越打越深、井眼越来越多、井眼挨井眼”的问题,威胁我国粮食安全战略的实施[3]。发展生态农业能够维护农业生态体系的稳定性,较好地解决农业生产与水资源短缺及生态环保之间的矛盾。但是,生态农业具有明显的区域空间异质性,基于不同的区域尺度,生态农业发展所表现的区域共性与地区差异都各不相同,这对区域生态农业发展的规划、政策制定与实施效果影响很大。通过对不同区域生态农业发展质量进行研究,对其发展水平进行评估,分析生态农业发展的区域空间异质性,对整体提高生态农业发展水平具有重要意义。

1 文献梳理及评述

(1)研究领域。对生态农业发展空间异质性的研究涉及不同研究领域,这包括对农业生态效率的区域差异[4-7]、农业生态环境保护区域差异[8]、农业生态系统的区域差异[9-11]等。

(2)不同空间区域尺度的研究。对生态农业发展的空间异质性研究存在不同的区域尺度。在省域尺度上,刘应元等[12]利用非期望产出模型,通过地理信息系统进行可视化处理的三步法评价,评价了各省区生态农业发展水平,认为中国各省域生态农业发展存在差异,特别是东西部之间存在较大的地域差异。李怀等[13]对辽宁省与山东省生态农业发展水平进行测度,在省域尺度对两区域的生态农业发展及趋势进行了差异分析。在市域尺度上,蔡洁和夏显力[14]利用陕西省10 个地市的面板数据,运用SBM-DEA 模型对其生态农业绩效进行了评价,认为陕西省生态农业区域差异逐渐扩大,陕南、陕北和关中地区的差异明显。姚永鹏和罗冰凌[15]将甘肃省划分为五大区域,运用主成分分析对其生态农业发展水平进行评价,应用聚类分析对其区域差异进行了研究。尚正永等[16]通过分层聚类法和K-均值聚类法分析,认为甘肃生态农业具有明显的分异特征,对其差异进行了研究,并设计了对应的农业产业化模式。周永等[17]利用空间离散指数等数理计量方法、核密度分析等空间分析方法对洞庭湖区生态农业发展进行了研究,分析了洞庭湖区不同区域间生态农业发展的差异。肖体琼等[18]比较了国内外生态农业发展的区域差异。

(3)研究方法。对生态农业发展水平的测度,不同学者基于不同研究领域选取了不同的指标与方法。多数学者沿用可持续发展的三个维度目标——环境、经济、社会以及制度,从而选择了生态效益、经济效益、社会效益3 个一级指标,并由此设置不同的二级指标[19]。陈培彬等[20]通过这3 个一级指标16 个二级指标,应用因子分析法对福建省生态农业发展质量进行了评价。李竹和王龙昌[21]利用这3 个指标以主成分分析法对陕西农业可持续发展能力水平进行了测评。姚婧婧和沈琦[22]在这3个指标的基础上增加了资源利用指标,利用加权综合评价法对忻州市生态农业进行了综合评判。任永泰等[23]通过农业投入、农业产出、农业结构、农业基础、农业发展方式、农业科教支持6 个指标,利用因子分析与灰色关联法对黑龙江省的生态农业经济竞争力进行了评价。

从对有关研究的梳理可以看到,学界对生态农业发展的空间异质性具有足够的重视,并从多个领域和角度进行了一定深度的研究。但是,纵观前期研究可以发现需要在以下方面进一步充实或完善:第一,多数区域空间异质性的研究利用聚类分析和基于模型的数据比较,关注平行区域之间的差异与对比,而对平行区域间的差异及伴随着的区域内更小尺度空间差异综合研究涉及不足。第二,在生态农业发展水平研究指标的选取方面,多数研究都围绕生态效益、经济效益、社会效益三个方面进行增舍,过于关注产出水平。同时,对碳排放的若干要素涉及不足。

基于此,本研究在对系列文献研究吸收的基础上,通过对南水北调中线受水区的生态农业发展水平进行评价,对区域差异进行分析。首先,区域差异分析中主要应用变异系数与泰尔指数方法,一方面,对平行区域之间的差异进行研究;另一方面,通过指数分解对区域内更小尺度的空间差异进行系统、综合分析,以获得较可靠的结论。其次,在评价指标的选取上,指标增加了“生态基础”一级指标,并设计了系列二级指标,这是因为生态基础并非只是生态农业发展条件,而是在生态农业区域战略竞争中,生态基础本身就是生态农业发展水平的体现。最后,在二级指标中增加了“碳排放”二级指标。

2 研究设计

2.1 研究方法

2.1.1 熵值法

确定指标权重的方法有很多,大概可以归纳为两类,一类是客观赋值,根据相关的各个指标之间的关系或异化情况来确定其权重;另一类是主观赋值,通常采用询问—评价分析的定性方法,例如德尔菲法、层次分析法等。本研究以对南水北调中线受水区河南区域生态农业发展水平的测度为研究基础,对指标权重的确定主要通过熵值法[24]。

(1)计算第i(i=1, 2, 3, …,n)个评价指标下第j(j=1, 2,3, …,m)个评价项目的指标值的比重pij:

(2)计算第i(i=1, 2, 3, …,n)个评价指标的熵值ei:

(3)计算第i个评价指标的熵权ui:

式中:ui为第i个评价指标的熵权值,ei指第i个评价指标的熵值,n为评价等级的个数。

2.1.2 变异系数

变异系数是用于测量数据中每个观测数据离散程度的相对指标。变异系数可以消除不同单位或方法对两个或多个数据变化程度比较的影响,计算公式为:

式中:yj和分别表示j地区某项指标与各地区某项指标的平均值,N为地区个数。系数越大,说明数据的离散程度越大;系数越小,说明数据的离散程度越小。变异系数可用以反映各地区间的相对差异。

2.1.3 泰尔指数[25]

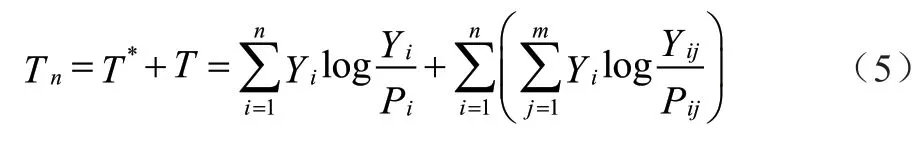

泰尔指数将总差距分解为组间差距和组内差距,其分解公式为:

式中:Tn、T*、T分别表示总体区域差异、区域间的差异、区域内的差异;i表示区域;n为总的区域数,本研究将河南分为豫中南、豫中和豫北,因此n为3;j为区域内某地区;m表示子区域内地区个数;Y和P表示指标与其对应区域所占的比重。本研究以耕地为权重,对各区域生态农业发展指数进行差异研究。泰尔指数的取值范围为0 ~1,所得之值越大表示区域生态农业发展差异越大,反之越小。

同时,基于泰尔指数的差异分解,将各项泰尔指数除以总指数,即可得到不同区域的区域内或者区域间差异对于总差异的贡献率。

2.2 研究指标的确定

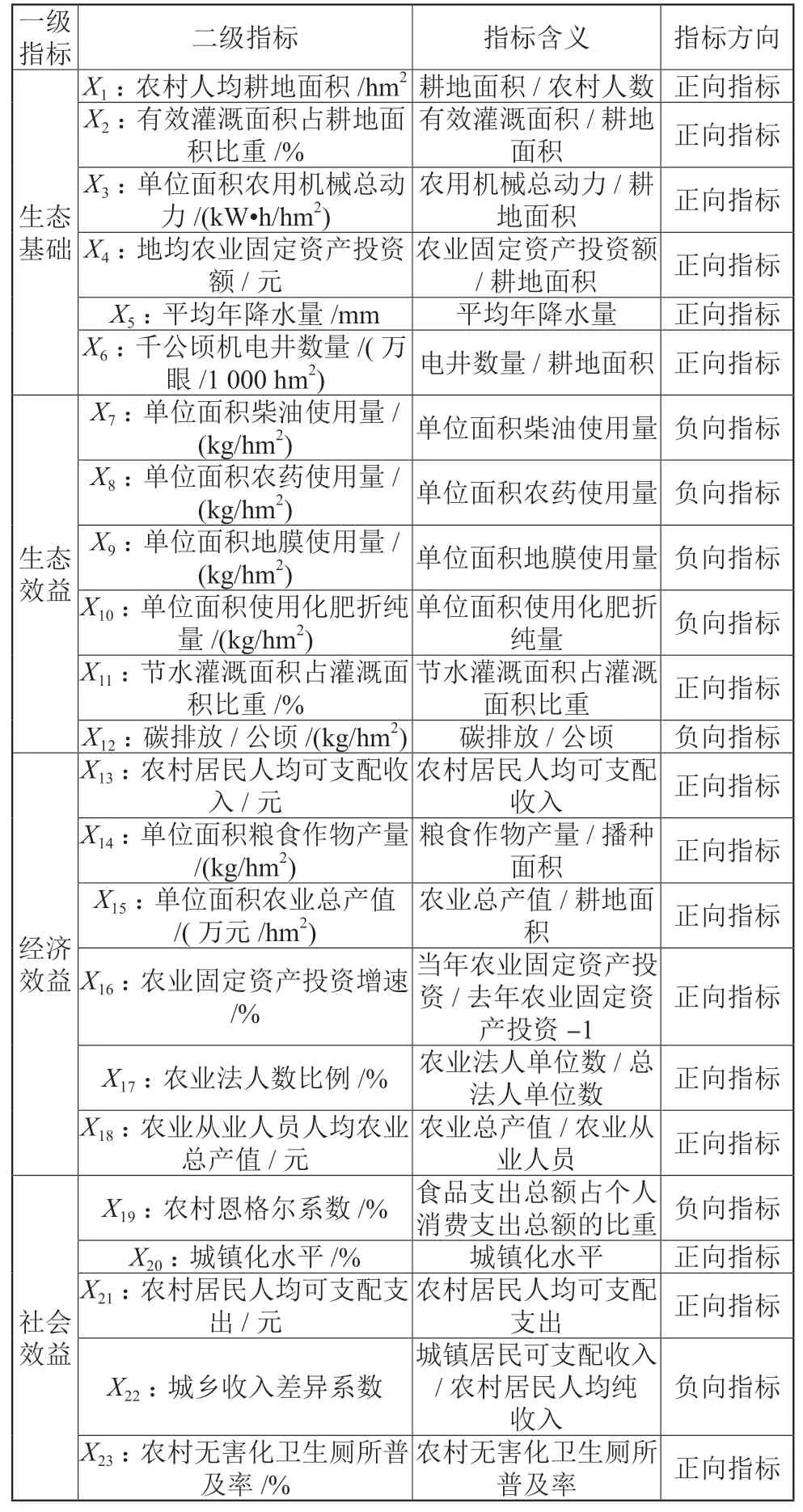

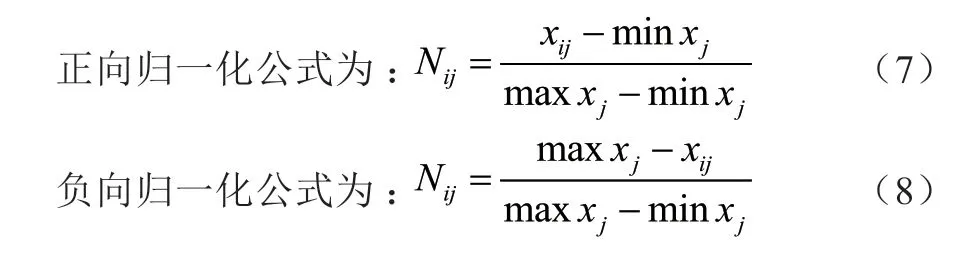

基于科学、系统、可操作性与动态连续性原则,本研究从生态基础、生态效益、经济效益、社会效益四个方面进行指标体系构建,如表1 所示。

表1 区域生态农业发展水平评价指标与代表的含义

生态基础是区域生态农业发展所基于的基础条件,基础条件越好,则区域生态农业发展越有利,越能够提高发展的效率与质量。区域生态农业发展的基础条件主要指自然条件、经济基础和社会条件,具有一定的宏观性与客观性,如平均年降水量、农村人均耕地面积、地均农业固定资产投资额、有效灌溉面积占耕地面积比重、单位面积农用机械总动力、千公顷机电井数量。需要说明的是,平均年降水量对于农业发展来说并没有固定的对应关系,但是,对于河南省来说,对农业形成负面影响的因素多数来自降雨不足。相对而言,河南自然灾害较为频繁,以洪涝及病虫害影响最大,据统计,其中又以干旱为主,制约着生态农业的可持续发展[26]。因此对于整体发展趋势来说,给平均年降水量取正向评价。吴涛和李姗姗[27]用灰色关联分析法分析了水资源消耗与河南产业结构之间的动态联系,认为河南应该调整农业内部结构,发展节水农业。

生态效益是指通过减少和防止工农业生产对人类生产、生活环境造成的污染或提高环境质量,即通过人为的生态平衡调整带来的利益。农业本身是一个高投入的行业,农业的产出很大程度上取决于各种生产资料的投入,但是生态农业的核心是实现效益与生态之间的平衡。因此,在对生态农业的生态效益评价中,各种高耗能与对环境污染有重大影响的耗材的消耗是负向指标,这些指标使用得越多,生态效益指标越低。同时,在本指标体系中有一个重要的指标体现了生态效应,就是碳排放。

据研究,在中国各行业的碳排放中,农业的碳排放量处于第二的位置,约占碳排放总量的17%[28]。本研究采用多数学者选取的化肥、农药、农膜、柴油、灌溉以及翻耕6 个指标[29],及其对应的碳排放指数0.895 6 kg/kg、4.934 1 kg/kg、5.18 kg/kg、0.592 7 kg/kg、20.476 kg/hm2、312.6 kg/hm2,使用公式E=∑Ei=∑Tiδi进行测算[30]。

经济效益主要是围绕生态农业发展所带来的直接或者间接的经济效益,包括农村居民人均可支配收入、单位面积粮食作物产量、单位面积农业生产总产值、农业固定资产投资增速、农业法人数比例、农业从业人员人均农业总产值。农业法人数比例是本研究设置的一个特色指标,主要因为在生态农业从小农自然经济状态向生态农业合作社、企业集团化运作层次发展过程中,生态农业的法人数量与质量对生态农业发展水平具有重要影响。

社会效益主要是围绕生态农业发展所带来的正向社会效益的增长以及负向社会效益的降低。正向社会效益包括城镇化水平、农村居民人均可支配支出、农村无害化卫生厕所普及率,负向社会效益包括农村恩格尔系数与城乡收入差异系数。

2.3 研究区域与资料来源

本文研究的对象是南水北调中线河南受水区的11个省辖市。南水北调中线受水区域为河南、河北、北京、天津4 个省市,区域跨度与差异巨大,为了深入研究生态农业不同区域间的空间异质性,本研究以南水北调河南受水区为研究对象,对该问题进行研究。

第一,河南省为我国主要粮食调出区,农业战略地位十分重要,研究意义重大。第二,河南省作为我国主要的农业大省,其农业基础条件、产业结构等在全国具有一定的代表性。第三,南水北调河南受水区在河南省内跨越长江流域、淮河流域、黄河流域与海河流域四大流域,在气候上大部分地区地处暖温带,南部跨亚热带,属北亚热带向暖温带过渡的大陆性季风气候,经济发展上各地区差异较大。因此,以河南受水区为研究对象,对其生态农业空间异质性进行研究具有较高的典型性与代表性,对其他地区具有较高借鉴意义。

在数据的搜集整理过程中,基于可得性、真实性、完整性以及连续性的考虑,各指标所需数据主要来源于2015—2020 年的《河南统计年鉴》、南水北调中线受水区各县市统计年鉴、《河南水利年鉴》、《河南省南水北调年鉴》等,个别缺失数据采用时序数据趋势推测补充。

2.4 确定指标权重

2.4.1 数据处理

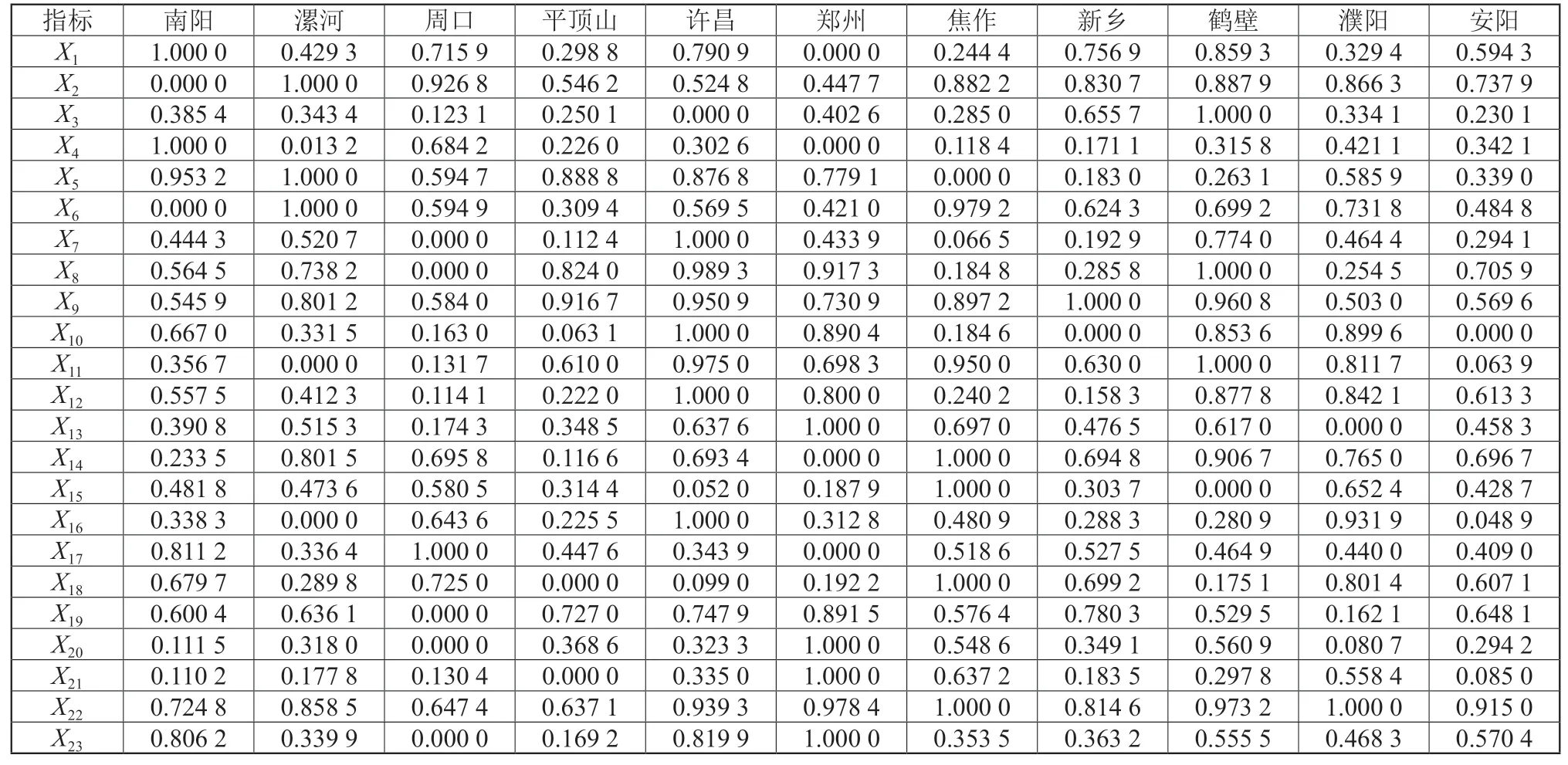

研究确定的区域生态农业发展水平23 个评价指标具有不同的单位、不同的数量,不具有直接的可比性。为了进行直接的对比,对南水北调河南受水区11 个省辖市相关指标数据进行汇集与整理,使用数据归一化处理方法,将这些数据进行标准化处理,结果如表2 所示。

表2 2019年南水北调河南受水区生态农业发展指标标准化数据

2.4.2 基于熵值法获得各指标权重

基于熵值法对数值进行处理,获得区域生态农业发展水平评价各指标权重,如表3 所示。通过该权重表,初步可以看出不同指标的权重差异较大。在生态农业发展水平评价中,生态效益和经济效益具有比较高的权重。在生态效益权重中,单位面积使用化肥折纯量、单位面积柴油使用量权重较高;在生态基础权重中,地均农业固定资产投资额权重较高;在社会效益权重中,农村居民人均可支配支出所占权重比较突出。这在一定程度上体现了当前影响生态农业发展的关键问题所在。

表3 基于熵值法的区域生态农业发展水平评价指标权重

3 评价结果与分析

3.1 各地区生态农业发展水平测算

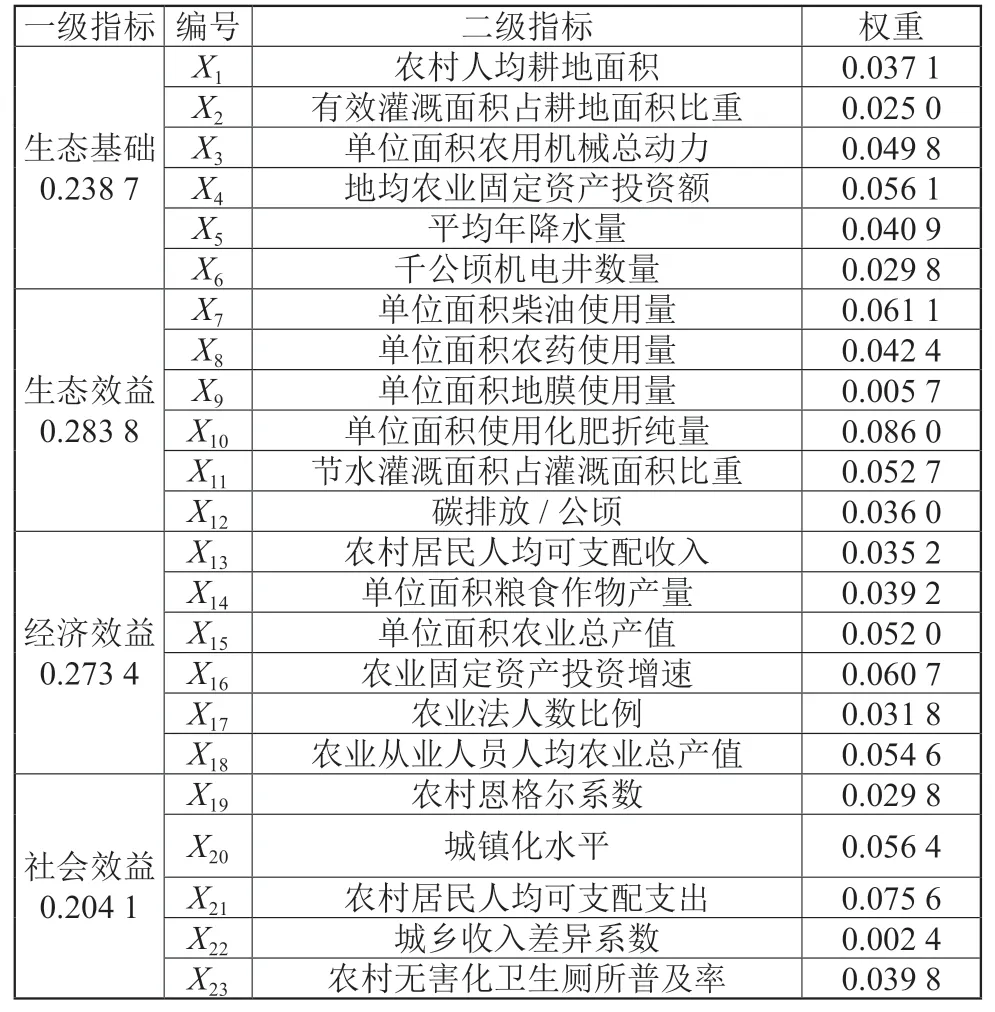

根据区域生态农业发展水平评价指标体系,对目标数据进行计算,得到2019 年河南受水区生态农业发展水平的生态基础、生态效益、经济效益、社会效益四个方面的评价指数与总指数,如表4 所示。

表4 2019年南水北调河南受水区生态农业发展水平评价指数

从截至2020 年的统计数据可以发现,就2019 年的时间截面来说,许昌、鹤壁、濮阳、郑州综合得分大于49 分,处于第一队列;焦作、南阳、漯河、新乡综合得分介于39 ~49 分之间,可以认为处于中间水平;平顶山、周口、安阳3 个地区低于39 分,和均值有一定的差距,可以初步认为这几个地区的生态农业发展水平处于第三个层次。

3.2 区域生态农业发展整体差异时空分析

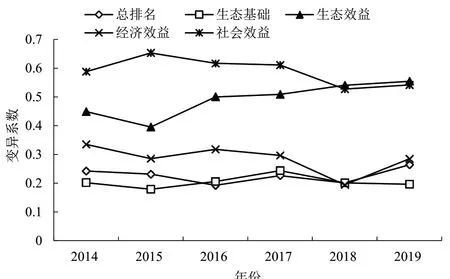

从2014—2019 年各市的指数排名趋势图(图1)来看,各地区的生态农业发展排名情况基本趋于稳定的状态,郑州、焦作、许昌长期维持在排名较高的位置,而周口、平顶山、新乡长期处于较低的排名,其他地区多数稳定在中间层次。首先,许昌从2014 年的排名第4位逐渐攀升到2019 年的排名第1 位,具有较好的长期上升趋势。而焦作从2014 年的排名第3 发展到2019 年的排名第5,具有一定下跌趋势。郑州和鹤壁长期处于排名头部位置,虽然在2019 年排名有所下降,但并不能断定其趋势走坏。其次,对处于中间队列的这些城市来说,年度发展排名震荡较为剧烈。从趋势上看,濮阳与南阳有逐渐向好发展的趋势,而其他地区不太明朗。最后,从处于排名低位的这些地区来看,这些地区相对长期稳定在较低的排名位置,但是在2019 年,这些地区的排名有所回升。

图1 2014—2019年南水北调河南受水区各地区生态农业发展指数排名趋势图

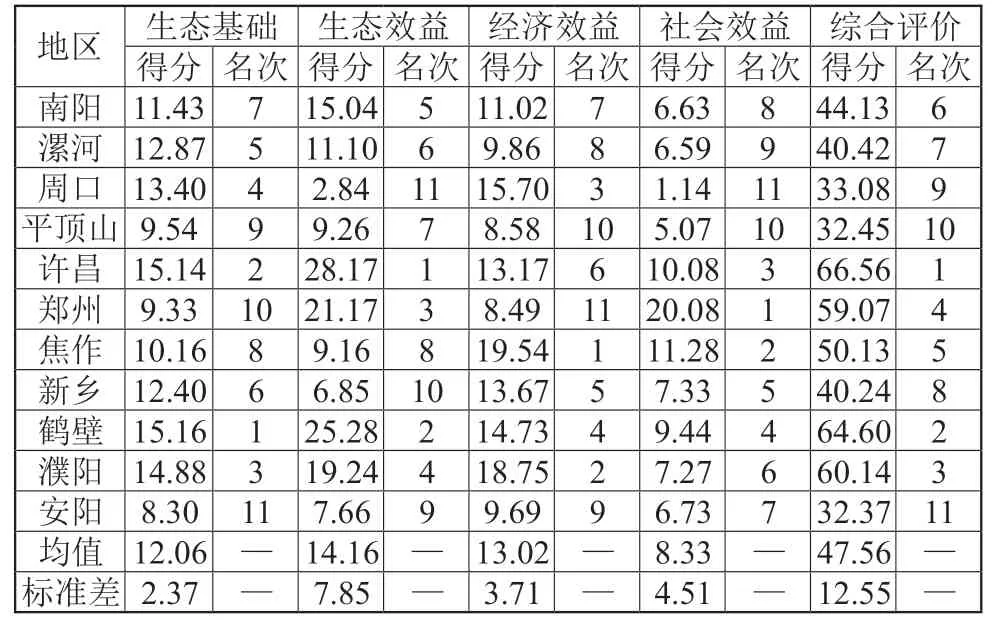

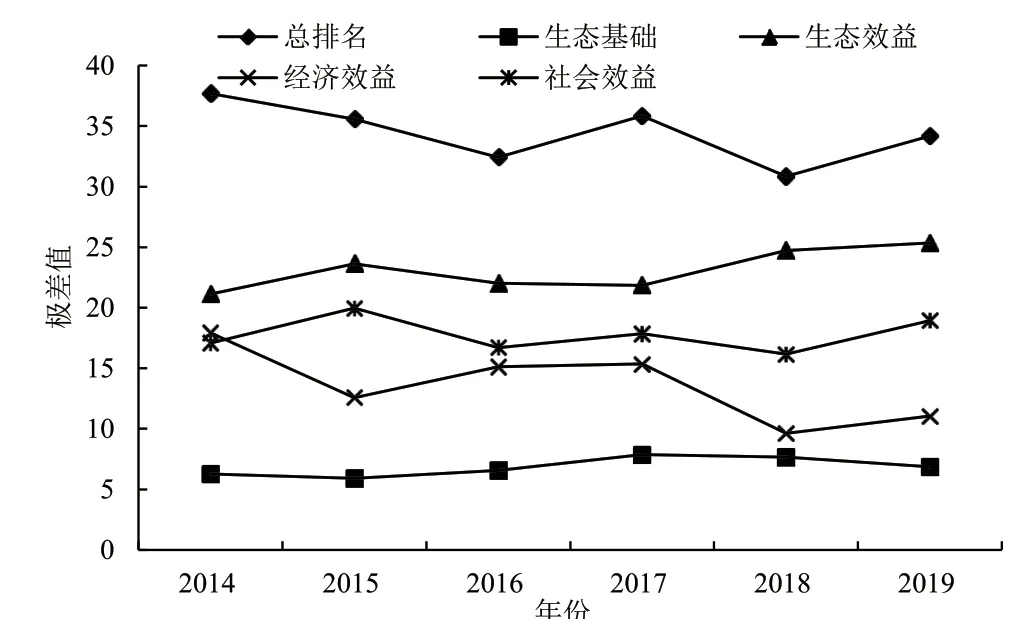

为了更深一步分析这些地区不同指标的长期发展趋势与差异,本研究应用极差分析与变异系数对各个不同的重要指标发展情况进行进一步的分析,见图2 和图3。

图2 2014—2019年南水北调河南受水区各地区生态农业发展极差值变化

图3 2014—2019年南水北调河南受水区各地区生态农业发展变异系数

从总体极差来看,整体极差从2014 年的37.7 逐渐缩小到2019 年的34.19,具有逐渐降低的趋势。从分指标来说,在生态基础和社会效益指标上变化不大,但是在生态效益指标上却有缓慢扩大的趋势,从2014 年的21.14 增加到2019 年的25.34;但是在经济效益上极差值却逐渐缩小,从2014 年的17.94 下降到2019 年的11.05。通过对图3 的变异系数进一步分析,也可以发现整体的变异系数从2014 年的0.24 逐渐降低到2018 年的0.2,但在2019 年又有所回升,增长到0.26。生态基础的变异系数从2014 年的0.2 增长到2017 年的0.24,但在2018 年和2019 年又回落到0.2。生态效益的变异系数从2014 年的0.45 发展到2019 年的0.55,处于长期增长状态。但是经济效益和社会效益指标的变异系数从2014 年到2019 年均处于逐渐下降状态。

整体上来说,虽然各个地区的生态农业发展有一定差距,但在2014—2019 年间,这些差距有逐渐缩小的趋势。分指标上来说,各个地区在生态基础指数上的差异相对较小,生态效益指标差异较大且不同地区之间具有明显的增大趋势,而经济效益与社会效益的差异有逐步缩小的趋势。究其原因,在区域协调发展的背景下,地区间的经济社会效益差异长期看有所收敛,而生态效益则对地区间较大的政策措施与执行力度差异比较灵敏。

3.3 基于泰尔指数的区域生态农业发展差异分析

按照传统的河南区域划分方法,河南省分为豫南、豫中和豫北,比如豫南包括南阳、驻马店、信阳。本研究的对象是南水北调中线河南受水区的区域生态农业,为了分析本区域生态农业发展的地区空间差异性,本研究将这些地区按照地形结构重新分组:以与南水北调干渠交汇的沙河为界,以南部分包括了大部分长江、淮河及交汇流域,界定为豫中南区,包括南阳、漯河、周口、平顶山;将与南水北调干渠交汇的黄河以南及黄河沿线地区界定为豫中区,包括许昌、郑州、焦作;将黄河以北的其他地区界定为豫北区,包括新乡、鹤壁、濮阳、安阳。

3.3.1 区域差异的泰尔指数分解

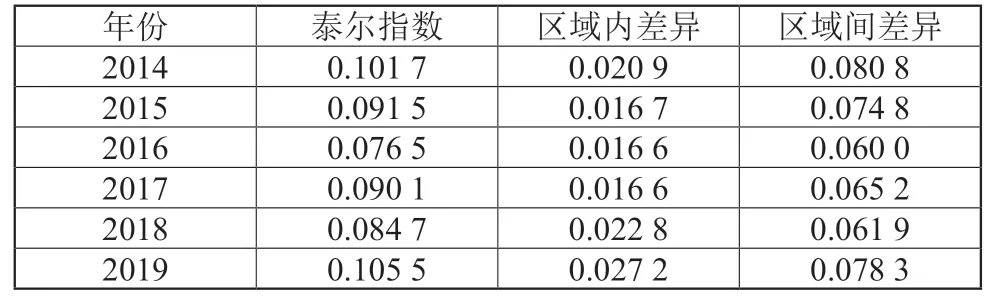

为了进一步研究不同地区在区域间与区域内的差异状况,利用泰尔指数对不同地区的差异进行进一步分解分析,从而研究南水北调河南受水区豫南、豫中南和豫北地区在生态农业发展上的区域间和区域内的差异情况。区域差异的泰尔指数如表5 所示。

表5 2014—2019年南水北调河南受水区生态农业发展的地区差异

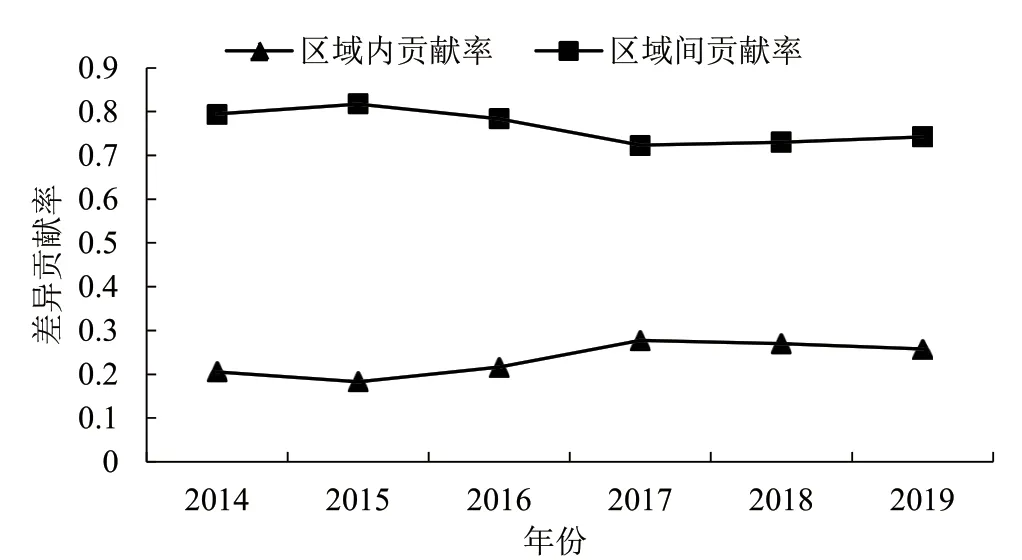

从泰尔指数分析来看,各地区的整体差异从2014 年的0.101 7 回落到2016 年的0.076 5,之后又从2016 年逐渐回升到2019 年的0.105 5。从差异分解来看,泰尔指数间的差异主要体现在区域间的差异,区域间的差异明显大于区域内的差异,这一点通过图4 进一步分析可以得到验证。可以发现,区域生态农业发展的整体差异主要来自区域组间的差异。同时从区域间和区域内差异的曲线走势来看,虽然两者的差异差距较大,但是有逐渐收敛的趋势:区域间差异有所回落,而区域内差异有所回升。

图4 2014—2019年南水北调河南受水区生态农业发展的区域间与区域内差异贡献率

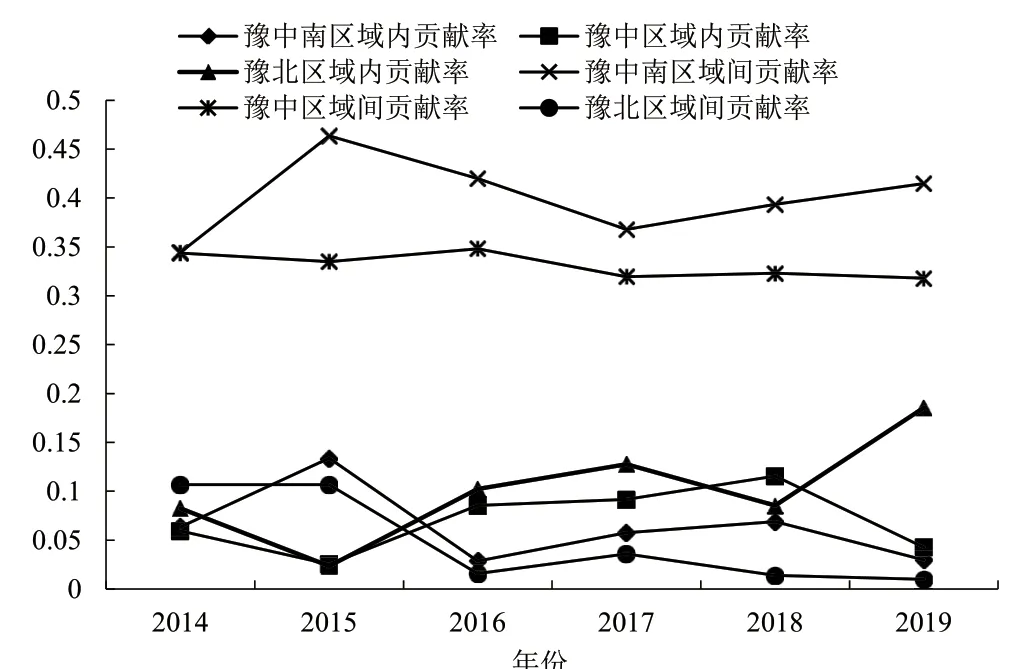

同时,如图5 所示,对各区域组的区域间与区域内泰尔指数贡献率进一步分析可以发现,外部差异的贡献率主要来自豫中南区域间差异贡献率和豫中区域间差异贡献率,有所回升的区域内差异贡献率主要来自豫北组的区域内差异贡献率增长,而其他差异贡献率总体上有降低的趋势。

图5 2014—2019年南水北调河南受水区生态农业发展的各区域间与区域内贡献率

为了深入分析不同分组各地区差异的主要表现和趋势,统计了各地区不同子指数的泰尔指数与差异贡献率,如表6 所示。

从生态基础泰尔指数来看,整体差异逐渐降低,从2014 年的0.061 9 降低到2019 年的0.035 2。同时区域间的差异贡献率从0.725 7 降低到0.446 0。而区域内的差异贡献率逐渐增长,从2014 年的0.274 3 增长到2019年的0.534 0。

从生态效益指数的差异来看,生态效益的泰尔指数有逐渐扩大的趋势,从2014 年的0.166 7 增长到2019年的0.292 0。同时,在该指标上,差异主要表现在区域内的差异,从2014 年的0.570 0 增长到2019 年的0.606 7,并有逐渐增高的趋势;而区域间的差异相对较小并有下降的趋势,从2014 年的0.425 0 下降到2019年的0.393 3。

经济效益指数上的泰尔指数逐渐下降,从2014 年的0.133 9 下降到2019 年的0.100 7。从差异贡献率来说,区域间与区域内差异相对平衡,区域内贡献率有降低的趋势,而区域间贡献率有升高的趋势。

从社会效益泰尔指数来看,区域差异有总体增长的趋势,从2014 年的0.272 9 增长到2019 年的0.323 4。该指标的差异主要体现在区域间的差异。长期来看,区域间的差异相对稳定而偶有回落,而区域内的差异有逐渐增高的趋势。

3.3.2 区域差异的原因分析

(1)区域组间差异的原因分析。基于对2014—2019年各地区生态农业发展差异的时空分析,可以发现豫中与豫北近中地区生态农业发展长期处于较高排名。通过对泰尔指数的差异分解来看,影响各地区生态农业发展的差异贡献率主要来自区域间的差异。

第一,豫中与豫北近中地区位置居于中原经济区中心位置、围绕陇海与京广交汇核心区域,经济、社会比较发达。一方面,农业种植有条件倾向于选择较高效益的经济作物;另一方面,农业从业人员能够从生态农业产业链获取更高的收入回报,从而实现较高的社会效益。

第二,该区域地处国家中心城市与黄河流域中部区域,农业生态保护有关政策与措施具有更高的质量与效率。在农药、地膜等高农业污染资料使用上处于相对较低水平,保持相对较低的碳排放水平,具有较高的生态效益。

第三,河南省降水自南向北递减,中部地区天然降水相对不足,但是拥有较好的水资源库存设施,同时大规模发展节水灌溉设施,节水灌溉面积占灌溉面积比重居各地区前列。一方面,滴灌、喷灌等设施的使用,用水量比原来减少了一半;另一方面,据统计,节水灌区内粮食单产是非灌溉区粮食单产的1.56 倍[31]。通过水资源的生态应用实现了较高的生态效益与经济效益。例如2017 年,许昌成为全省第一个、全国第二个获得验收通过的“全国水生态文明城市”试点城市。

(2)区域组内差异的原因分析。以组内差异贡献率较高的豫北组区域内差异来说,鹤壁与濮阳在2019 年生态农业发展指数排名分别居于2 和3,但新乡和安阳却居于8 与11。深入分析来看,有诸多原因。

第一,豫北四市相对远离中原经济中心区,具有相对较少的工业经济红利。但新乡与安阳的农业从业人口都明显高于鹤壁、濮阳,从而使新乡(50.15%)与安阳(40.68%)拥有显著低于鹤壁(64.67%)和濮阳(58.97%)的城乡从业人员比。同时,新乡与安阳拥有相对较少的生态农业法人数量。这将在一些经济效益指标与社会效益指标方面显性和隐性拉低该地区有关指数。

第二,生态农业基础条件与投入上的差异原因。例如在“有效灌溉面积占耕地面积比重”“地均农业固定资产投资额”“单位面积农用机械总动力”“千公顷机电井数量”方面,新乡与安阳显著低于鹤壁和濮阳。

第三,在生态指数排名占有较高权重的生态效益指标方面,例如“单位面积柴油使用量”“单位面积使用化肥折纯量”以及综合体现各种生态效果的“碳排放”指标,新乡与安阳的多数指标显著低于鹤壁和濮阳。这体现了农业生产方式的差异影响,以及地方政策与执行效果的差异影响。

4 结语

4.1 结论与启示

本研究利用变异系数与泰尔指数,实证分析了2014—2019 年南水北调河南受水区生态农业发展的区域间和区域内差异,可以得到以下结论。

(1)通过南水北调河南受水区生态农业发展整体差异的时空分析可以看到:第一,从整体趋势来看,河南受水区不同地区的生态农业发展水平具有长期相对稳定的位置。第二,豫中地区在整体排名上长期处于相对较高的位置,豫中南地区多数处于排名较低的位置,而豫北的地区排名多分布于第一和第二层次。第三,从发展趋势来看,整体上各地区的生态农业发展排名具有开口收敛、差距收窄的趋势,一些排名较高的地区,增长有所减缓,而指数排名较低的城市趋势开始上拐。第四,分指标来说,各个地区在生态基础指数上差异相对较小,生态效益的指标差异较大且不同地区之间具有明显的增大趋势,而经济效益与社会效益的差异有逐步缩小的趋势。

(2)利用泰尔指数进行差异分析,发现河南受水区区域生态农业发展的整体差异主要来自区域间的差异,区域间的差异明显大于区域内的差异。区域间差异的贡献率主要来自豫中南区域间差异和豫中区域间差异贡献率,有所回升的区域内差异的贡献率主要来自豫北组的区域内差异贡献率增长,而其他差异贡献率总体上有降低的趋势。虽然区域间差异与区域内差异差距较大,但是从趋势上看,差距有逐渐收敛的趋势:区域间差异有所回落,而区域内差异有所回升。

(3)区域组内的地区差异很大程度上取决于各地基础条件与投入,以及农业生产方式、地方政策与执行效果等方面的差异。

作为中部农业大省,南水北调河南受水区的生态农业发展条件、产业结构等在全国具有一定的典型性与代表性,对其他地区具有较高参考价值和启示意义。

(1)从整体来看,在对生态农业区域空间异质性分析中,跨流域、跨经济区的平行区域间差异受区位位置、经济环境影响较大,而受自然基础条件影响相对较小;区域组内的地区差异很大程度上取决于各地基础条件与投入,以及农业生产方式、地方政策与执行效果等方面的差异。

(2)生态农业发展区域空间差异和自然环境基础差异并不完全对应,自然环境相对较为落后的地区往往更容易通过较高力度的投入、政策措施与执行力度,大幅度提高生态农业发展水平。

(3)目前来说,生态农业并未在各中部地区大规模化、体系化发展,地区的生态农业发展水平一定程度上受该地区城乡人口结构、工业、区域经济与社会多方面影响,处于社会经济较发达区域以及具有较高城乡从业结构、城镇化率的地区,对生态农业具有较高的正向绩效影响。生态农业发展水平呈现出一定的与城乡人口结构和区域经济发展水平相对一致的地区差异。

4.2 对策建议

根据以上分析,为缩小南水北调中线受水区生态农业发展的地区差异,整体协调区域生态农业发展水平,提出以下建议:

(1)对于远离区域经济发达中心区以及生态农业社会效益整体较为落后的地区,应在生态农业规划过程中,在政策支持与转移支付上给予一定倾斜,通过补贴完善生态农业产业链,如加工、销售等环节,提高农业参与者的个人收入,整体提高当地生态农业参与者的积极性,提高其社会收益。

(2)强化与落实生态农业的政策力度。借鉴许昌等地的经验,在减少农膜、农药使用量,降低碳排放,推进节水灌溉,发展滴灌技术等方面,因地制宜制定可以量化实施的标准,并按照该标准严格检查认真落实。

(3)通过对南水北调河南受水区生态农业的地区发展差异进行比较,可以发现生态农业经济效益的地区不平衡受经济效益产出和生态农业产业化规模影响较大。第一,在科技方面,应开展由政府推动、生态农业经营主体参与的先进生产技术引进与技术培训。在此基础上,以当地科研院所为技术依托,提高生态农业产出水平。第二,基于农业法人数量对生态农业整体水平的较大提升作用,应该推动建设或引进各种生态农业产业企业。同时,鼓励各种家庭农场、农业合作社等生态农业产业主体的培育孵化,壮大地区生态农业的产业化、规模化经营。