预应力锚索排桩在围岩基坑开挖中的应用

2022-11-17王德英范文阳

王德英,范文阳,庞 彪

(广西交通职业技术学院,广西 南宁 530023)

0 引言

我国山区桥梁发展规模日益扩大,交通线路趋于完善,面临的工程环境也复杂多样。群桩基础由于施工工艺简便且工程性能可靠,在山区桥梁中也应用广泛,但在狭窄位置处却并不适用,由于群桩基础占地面积大,某些位置可能存在基桩外露现象,不利于基础的承载。面临这种困境,挖井基础是个很好的解决方案,挖井基础占地面积小,基础稳定性强,且不用施工承台,可以很好地与桥墩连接。而挖井基础的基坑开挖土方量较大,在开挖过程中围岩应力不断变化,很可能发生基坑事故,因此需要在开挖前做好支护措施[1]。为了避免对岩体产生过大扰动,施工排桩结构形成地连墙结构,可以对开挖周围岩土体起到隔离作用,并开挖至一定深度后施工预应力锚索,这样可以最大限度地减少基坑变形,支护结构可以保留足够的开挖作业空间,利于机械出土,加快开挖进度。本文通过有限元模型进行基坑开挖作业模拟,结合实际基坑开挖的变形监测数据,证明了预应力锚索排桩的支护效果是可靠的,可为类似锚索排桩支护提供理论依据。

1 基坑开挖有限元模拟

1.1 工程概况

某桥梁16#墩基础位于山体陡坡位置处,由于场地面积有限,施工群桩基础存在部分基桩外露的问题,且对陡坡位置处的岩体扰动较大,对基础的整体稳定性存在潜在的威胁,因此,决定采用横截面为6 m×6 m、深17 m的矩形挖井基础替代原来的群桩基础方案。基坑离最近的陡坡面3 m。坡体岩层主要为灰岩,强风层2 m,Ⅳ级软石,下部为弱风化层,Ⅴ级次坚石,节理裂隙发育。不良地质主要为溶槽、溶孔和溶穴,多为碎石土和黏性土半填充,大部分无水。岩体表面裸露无植被覆盖。施工单位预先对最近的坡体临空面施加预应力锚杆,对坡面进行了加固处理。

1.2 基坑开挖方案

基坑开挖前施工排桩,形成厚0.5 m、深22 m的地下连续墙结构。分4层开挖,第一层开挖2 m,第二层开挖5 m,第三层开挖5 m,第四层开挖5 m,总计开挖17 m,排桩有5 m长嵌固在坑底岩层下方。锚索采用3排3行,分别在第一、二、三层开挖后施工。锚索预应力为200 kN,锚索与水平面向下夹角为10°,锚索长15 m,锚固段为10 m。

1.3 建立有限元模型

1.3.1 基本假设[2-3]

(1)不考虑岩体内部结构,视作均质、各向同性材料。

(2)加固后的坡面对开挖过程影响微小,可视作普通平地地形。

(3)不考虑锚索锚固区与非锚固区的差别,视作全段锚固在岩体中。

(4)不考虑排桩施工对原有地应力场的影响。

(5)将排桩视作弹性体,不考虑塑性。

(6)开挖的岩土及时运走,地表不存在超载。

1.3.2 材料参数

岩体采用弹塑性模型,塑性部分采用摩尔-库仑屈服准则,排桩结构及预应力锚索采用弹性模型。相关材料参数如表1、表2所示。

表1 岩体参数表

表2 支护结构材料参数表

1.3.3 建模思路

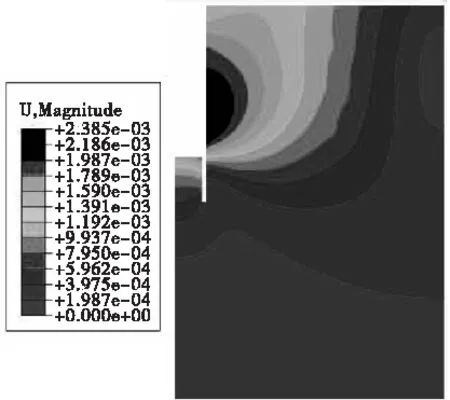

为了简化模型,采用二维平面模型进行模拟,利用对称性取模型一半进行开挖分析。采用1∶1建模,模型范围为30 m×44 m,岩体单元采用CPE4单元,排桩采用CPE4I单元,锚索采用T2D2单元数量,网格划分单元总数为1 628个。预应力锚索设置膨胀系数,采用降温法施加预应力。排桩与围岩为摩擦接触,摩擦系数为0.5,锚索分别在深2 m、7 m、12 m处与排桩进行绑定,锚索长度范围与岩体内部进行嵌固。模型如图1所示。

图1 二维基坑模型云图

1.3.4 模拟工况

模型分析过程分为地应力平衡、第一层开挖、第二层开挖、第三层开挖和第四层开挖。地应力平衡采用自动地应力平衡法,开挖采用model change功能实现,第一、二、三行预应力锚索分别在第二、三、四层开挖时进行激活[4]。

1.3.5 边界条件

模型左右限制X方向位移,底部固定。

2 模型结果分析

2.1 两种支护开挖完成后的围岩变形

开挖完成后基坑围岩变形情况如图2所示。

(a)单独排桩支护

(b)锚索排桩支护

由图2开挖后围岩结果可知:

(1)基坑开挖17 m深后,围岩的最大变形发生在8~15 m 处。

(2)排桩施加预应力锚索后,围岩最大变形范围更加集中。

(3)排桩施加预应力锚索后,浅处围岩变形显著减小。

开挖完成后的排桩竖向应力如图3所示。

(a)无锚索

(b)有锚索

由图3排桩竖向应力分布可知:

(1)单独的排桩支护中,在坑底嵌入岩层处,墙后侧表面受拉,而前侧表面受压。

(2)排桩施加了预应力锚索后,排桩后侧表面为受拉受压交替分布,前侧应力与后侧相反,在锚索锚固处附近的后侧为受拉、前侧为受压。

2.2 排桩水平位移与后侧接触压力

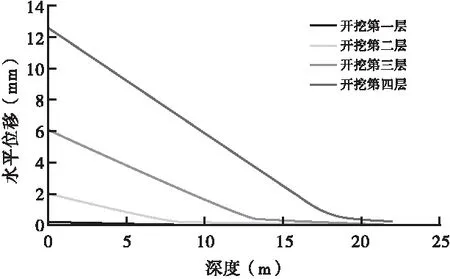

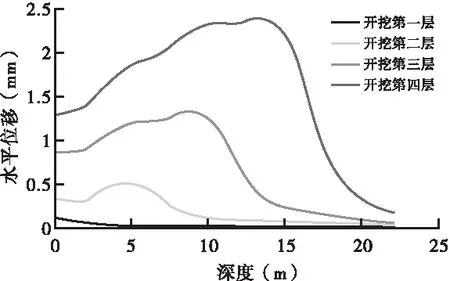

排桩结构沿深度范围内在各阶段的水平位移如图4所示。

(a)未施加锚索

(b)施加锚索

由图4可知:

(1)随着开挖深度的增加,排桩结构水平位移增加。

(2)未施加锚索的排桩结构最大水平位移发生在桩端位置,水平位移量为13 mm;施加了锚索的排桩结构最大水平位移发生在距坑底1 m深处,水平位移量为2.4 mm。

排桩后侧接触压力变化如图5所示。

(a)无锚索

(b)有锚索

由图5可知:

(1)开挖前排桩后侧接触压力分布呈沿深度的线性变化。

(2)未施加锚索的排桩,在开挖深度范围内的后侧接触压力几乎为零,而未开挖的下部3 m内的接触压力会显著增大。

(3)在施加了锚索的排桩结构中,锚固点附近的接触压力会向上、下2 m递减,这与未施加锚索的接触压力有显著区别。

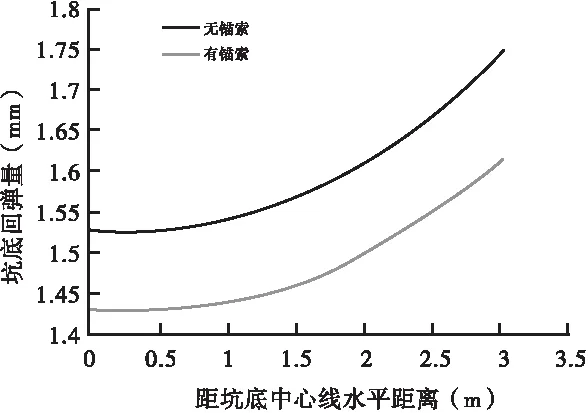

坑底回弹量如图6所示。

图6 开挖完成后的坑底回弹量曲线图

由图6可知:

(1)开挖完成后,从坑底中心线向两边会呈现递增的回弹量。

(2)施加了锚索的坑底回弹量较未施加锚索的少。

3 结果评估

3.1 机理分析

未施加预应力锚索的排桩结构相当于一种悬臂式支撑,依靠嵌入端的锚固作用抵挡四周围岩作用力,而排桩形成的连续墙厚度太小,抗弯刚度较小,因此在顶端会形成较大的水平位移[5]。在开挖过程中,岩石壁立性较好,围岩与开挖范围内的排桩接触减弱,接触压力趋于零,但岩体中的水平地应力场由于开挖影响发生了重新分布,导致开挖面下方水平地应力增大,与排桩后侧接触压力增大。而锚索通过施加的预应力,保证排桩后侧与围岩的接触,起到了限制位移的作用,使得排桩后侧表面应力呈现受拉受压的交替分布,将围岩压力传递至岩体内部,减弱了水平地应力向深处的重新分布。

3.2 实际基坑监测结果对比

监测单位分别在基坑内与地表布设了监测点,地表监测点为排桩顶部及坑外1 m、2 m和3 m处,坑内在深2 m、7 m和12 m的锚索锚头上布设测点,按施工工况实时监测。至基坑开挖完成,地表处排桩顶部水平位移累计为0.7 mm,坑内侧壁2 m、7 m和12 m深处单侧向内水平变形累计分别为1.2 mm、1.5 mm和1.8 mm。

3.3 误差分析

实际监测的变形量普遍更小,这是由于模拟过程中采用的地形条件为平地,而实际工程的地形为陡坡,地应力分布模拟偏大,导致模型结果偏大,可以采用三维模型模拟不对称的地应力分布减小这部分误差,但这部分误差并不妨碍对锚索排桩的支护效果分析。

4 结语

围岩深基坑开挖中,虽然岩石壁立性好,但由于岩体内部地应力较高,且内部存在一些不良地质构造,极易发生崩塌岩爆事故,因此在开挖中需要加强坑壁的支护。为了预留足够的出渣作业空间,选用排桩锚索支护效果可靠,且对这类支护提出如下建议:

(1)对高地应力场的围岩开挖,排桩锚索需要有足够的抗弯刚度,可适度增大排桩直径,增大抗弯刚度。

(2)基坑深处的锚索预应力可以适度增大,以抵抗深处较高的水平地应力。

(3)基坑开挖完成要及时回填基础,减少坑底回弹量。