不同邻苯二甲酸二丁酯污染方式对其降解和土壤细菌群落的影响

2022-11-16程金金田莉莉余向阳

程金金, 孙 星, 田莉莉, 王 亚, 余向阳

(1.江苏省农业科学院农业资源与环境研究所,江苏南京210014;2.省部共建国家重点实验室培育基地/江苏省食品质量安全重点实验室,江苏南京210014)

邻苯二甲酸二丁酯(Dibutyl phthalate, DBP)是一种常见的邻苯二甲酸酯类化合物,主要用作增塑剂、染料溶剂、橡胶助剂等。近年来,由于大气沉降、污水灌溉、污泥农用以及肥料、农药和农膜的大量使用,DBP已成为中国农田土壤中较易被检出且含量较高的邻苯二甲酸酯类污染物之一[1]。农田土壤中高含量的DBP不仅会影响作物生长和农产品品质[2],还会通过食物链危害人体健康,导致人体内分泌紊乱、生殖机能失常等[3]。美国国家环保局已将DBP列为优先控制的污染物和内分泌干扰物,中国也将其列为优先控制的污染物。

土壤微生物作为指示土壤污染的敏感受体,对DBP污染具有灵敏的响应[4]。已有研究发现,DBP污染对土壤微生物群落结构、多样性及碳、氮、硫循环等生态功能均会产生影响[5-6]。此外,DBP污染对土壤DBP降解菌群、DBP降解基因丰度也有较大影响。Xu等[7]研究发现,DBP污染增加了土壤中DBP降解基因的丰度。吴学玲等[8]研究发现,DBP污染对土壤中能够耐受和利用DBP的细菌类群起到了选择性富集的作用。微生物降解作用是土壤中DBP消减的主要途径[9]。因此,DBP降解菌群及降解基因丰度的变化可能对后续土壤中DBP污染的降解产生影响,相关研究有待深入。

目前,关于DBP对土壤微生物影响的研究多采用高剂量单次污染的方法。实际上,DBP主要是在大气沉降、地膜使用等过程中以低剂量逐步累积的方式进入土壤环境中[10]。在高剂量单次污染处理下,由于污染物未充分老化,因而其生物有效性较高[11]。多项研究均发现,有机污染物高剂量单次污染处理与低剂量累积污染处理间的环境风险和生态毒性差异显著[12-13],采用高剂量单次污染的处理方式可能会高估有机污染物的实际环境风险和生态毒性[14-15]。因此,采用高剂量DBP单次污染处理与低剂量DBP累积污染处理对土壤微生物群落结构及功能的影响可能存在较大差别。目前,关于不同污染方式下DBP对土壤微生物及相关功能影响的报道较少。

因此,本研究选择2种物理化学性质和生物学性质差异较大的土壤作为供试土壤,模拟高剂量DBP单次污染和低剂量DBP累积污染的方式,对比研究不同污染方式对DBP降解能力的影响及不同污染方式的DBP对土壤微生物群落结构、多样性的影响,以期为准确评估受DBP污染土壤的环境效应提供依据。

1 材料与方法

1.1 供试土壤

供试的2种土壤分别为采自江苏省南京市农田的0~20 cm层黄棕壤(地理位置:32°01′58″N,118°52′15″E)和广西壮族自治区南宁市农田的0~20 cm层红壤(地理位置:23°08′05″N,109°01′07″E)。供试黄棕壤、红壤的pH值分别为7.24、4.38,有机碳含量分别为7.44 g/kg、6.44 g/kg,黏粒含量分别为27%、65%,微生物量碳含量分别为165 mg/kg、43 mg/kg。供试的2种土壤除基本理化性质、生物学性质差异较大外,对DBP降解能力的差异也较大。DBP在供试黄棕壤、红壤中的降解半衰期分别为0.65 d、2.53 d。将土样带回实验室后立即去除植物根系等杂物,过2 mm不锈钢筛网后放置于4 ℃冷库中备用。为保证土壤微生物的活性,在试验开始前,将土壤含水量调节至50%田间最大持水量,于25 ℃人工气候箱中预培养7 d。

1.2 试验处理

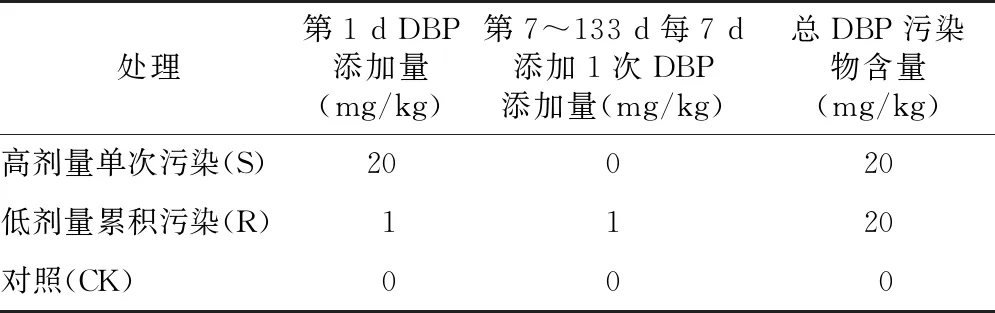

根据相关报道提到的中国农田土壤中DBP污染的浓度范围[16],试验设高剂量(20 mg/kg)DBP单次污染处理(S处理)、低剂量(每次1 mg/kg) DBP累积污染处理(每周污染1次,连续污染20次,R处理)和对照(CK,无DBP污染),重复3次。首先按如下方法分别制备DBP含量为0 mg/kg、100 mg/kg、2 000 mg/kg的污染母土:在通风橱中,将DBP(分析纯,含量为99.9%,上海阿拉丁生化科技股份有限公司)溶于丙酮后按预设含量加入到一定量供试土壤中并混合均匀,待丙酮完全挥发后研磨土壤并将其粉碎过60目筛。试验开始时,按质量比1∶99取污染母土和预培养土壤于玻璃烧杯中,在试验第1~19周,继续向玻璃烧杯中加入1%(质量比)污染母土,充分混合均匀后,调节含水量至田间最大持水量的50%,用透气膜封口,于25 ℃人工气候箱中恒温培养,每3 d称1次质量并补充损失的水分。在2种污染方式下,总DBP污染物含量均为20 mg/kg。不同处理下DBP的添加量及总DBP污染物含量详见表1。

表1 不同污染方式的邻苯二甲酸二丁酯(DBP)添加量和总污染物含量

1.3 样品的采集及测定

从第20周起,每周采样并测定不同处理组的DBP含量。当不同处理组的DBP含量均低于1 mg/kg时(试验第23周末),采集玻璃烧杯中的土壤样品,用于土壤微生物群落多样性和DBP降解能力的测定。

土壤细菌群落多样性的测定。用HiPure Soil DNA Kits(Magen,China)提取土壤中的总DNA。确认土壤总DNA纯度、浓度和完整性后,以土壤总DNA为模板,用细菌通用引物338F(5′-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3′)、806R(5′-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3′)对细菌的16S rRNA进行PCR扩增。用AxyPrep DNA凝胶回收试剂盒(Axygen,USA)、Quantus荧光定量系统(Promega,USA)对PCR扩增产物进行纯化回收和检测定量。用Illumina公司的Miseq PE300平台进行测序,测序数据分析基于上海美吉生物医药科技有限公司的云平台(https://cloud.majorbio.com/)。

土壤DBP降解能力的测定:取一部分S处理、R处理和CK的土壤样品进行灭菌处理。分别取200 g S处理、R处理、CK、S灭菌处理、R灭菌处理和CK灭菌处理的土壤样品,向其中加入2 g 2 000 mg/kg DBP污染母土,使土壤样品中后续加入的DBP含量为20 mg/kg。充分混合均匀后,调节土壤含水量至田间最大持水量的50%,用透气膜封口后于25 ℃恒温培养箱中避光培养。在培养的第0、12 h、24 h、36 h、48 h、72 h采集土壤样品,测定土壤中残留的DBP量。土壤中残留的DBP的提取和测定参照Cheng等[17]的方法,回收率为82.5%~106.1%,满足微量分析的要求。用OriginPro 2015软件拟合土壤中残留DBP的动态曲线:Ct=C0e-kt,式中,Ct(mg/kg)为t(h)时土壤中的DBP残留量,C0(mg/kg)为土壤中初始的DBP含量,k(d-1)为降解速率常数,e为数学常数。DBP降解半衰期采用公式t1/2=ln2/k进行计算。

2 结果与分析

2.1 不同DBP污染方式对土壤细菌群落α多样性的影响

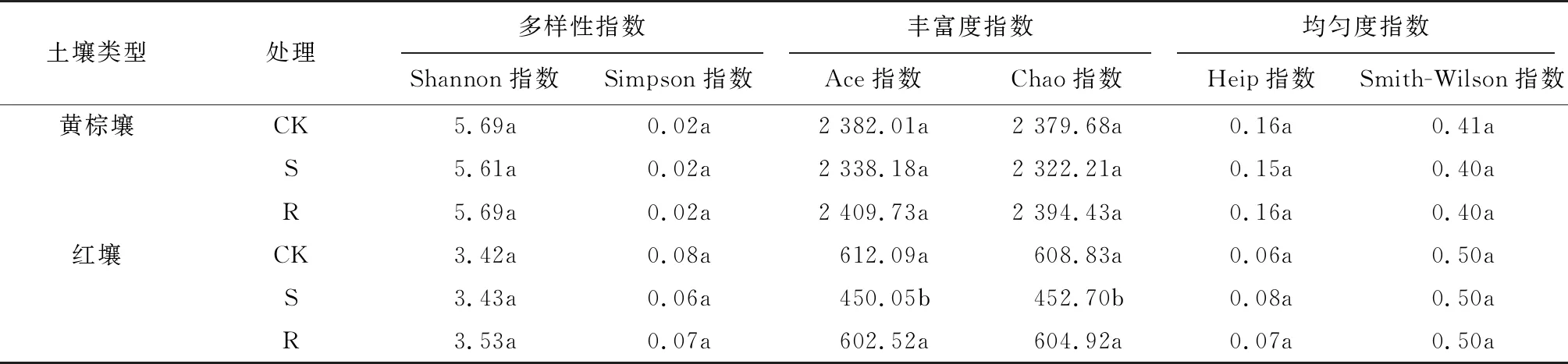

对不同DBP污染方式下的土壤细菌群落进行α多样性分析。由表2可以看出,在黄棕壤中,细菌群落多样性指数(Shannon指数、Simpson指数)、丰富度指数(Ace指数、Chao指数)和均匀度指数(Heip指数、Smith-Wilson指数)在不同DBP污染方式下与对照间均无显著差异,表明高剂量DBP单次污染处理、低剂量DBP累积污染处理对黄棕壤微生物群落多样性的影响较小。在不同DBP污染方式下,红壤的细菌群落多样性指数、均匀度指数与对照间均无显著差异,而在高剂量DBP单次污染处理下,细菌群落的丰富度指数较对照显著降低(P<0.05)。由此可见,高剂量DBP单次污染处理对红壤细菌群落的丰富度有显著影响,而低剂量DBP累积污染处理对红壤细菌多样性、丰富度、均匀度均无显著影响。总体上看,土壤细菌多样性对不同DBP污染方式的响应较不敏感。

表2 不同邻苯二甲酸二丁酯(DBP)污染方式下土壤细菌群落的α多样性

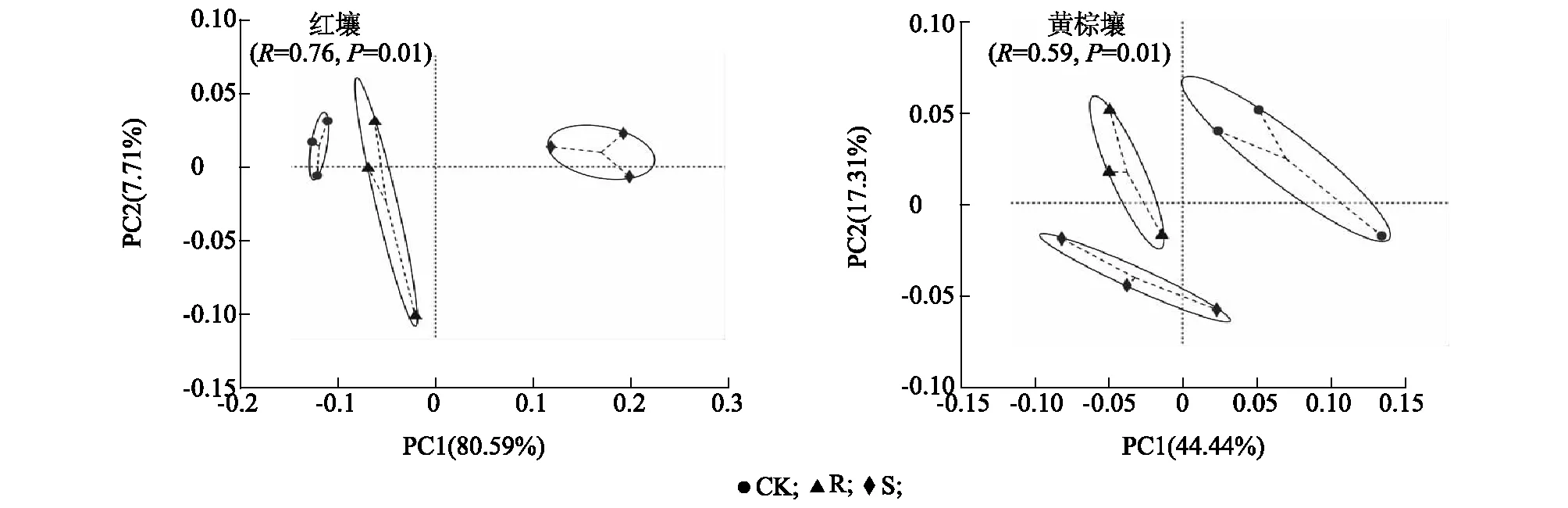

2.2 不同DBP污染方式对土壤细菌群落β多样性的影响

在属分类水平上对不同DBP污染方式处理组的土壤细菌群落β多样性进行主坐标分析(PCoA)。由图1可以看出,红壤中PC1、PC2的贡献率分别为80.59%、7.71%,二者的累积贡献率为88.30%;黄棕壤中PC1、PC2的贡献率分别为44.44%、17.31%,二者的累积贡献率为61.75%。由此可见,PC1、PC2这2个主成分可以解释红壤、黄棕壤细菌群落组成的主要变异度。在不同污染方式处理下,土壤细菌群落在PC1、PC2组成的二维平面上可以明显分开,表明不同DBP污染方式对红壤、黄棕壤细菌群落有明显影响。

CK:对照;S:高剂量DBP单次污染处理;R:低剂量DBP累积污染处理。

为了进一步检验不同DBP污染方式处理下土壤细菌群落间的差异显著性,在属分类水平上对不同DBP污染方式处理组的土壤细菌群落结构进行组间相似性分析(Analysis of similarities, Anosim),结果表明,黄棕壤、红壤中细菌群落结构的组间差异(R值)为0.49~1.00(表3)。R值越接近1.00表示组间差异越大。与对照相比,不同DBP污染方式对黄棕壤、红壤中细菌群落结构均产生了较为明显的影响。其中,黄棕壤中低剂量DBP累积污染处理组与对照组之间的R值(0.74)高于高剂量DBP单次污染处理组与对照组之间的R值(0.56),表明低剂量DBP累积污染处理对黄棕壤细菌群落结构组成的影响大于高剂量DBP单次污染处理。红壤中高剂量DBP单次污染处理组与对照组之间的R值(1.00)大于低剂量DBP累积污染处理组与对照组之间的R值(0.49),表明高剂量DBP单次污染处理对红壤细菌群落结构组成的影响大于低剂量DBP累积污染处理。红壤中高剂量DBP单次污染处理组与对照之间的R值显著大于黄棕壤中的相应R值,表明高剂量DBP单次污染处理对红壤细菌群落结构组成的影响大于黄棕壤。

表3 不同邻苯二甲酸二丁酯(DBP)污染方式下土壤细菌群落结构的组间差异

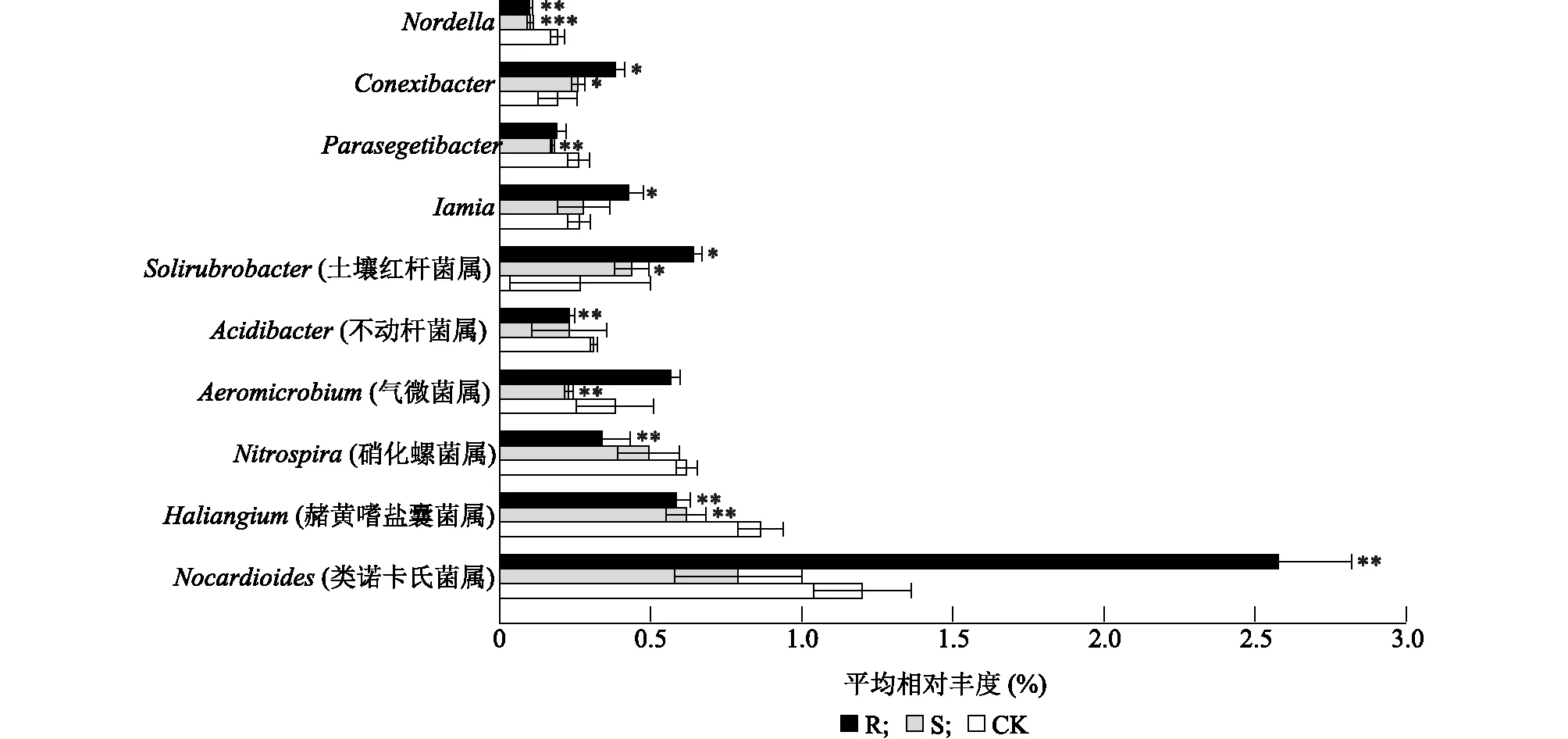

进一步通过组间的差异显著性检验,筛选出不同处理间群落相对丰度均存在显著差异(P<0.05)的优势菌属。由图2可以看出,与对照相比,黄棕壤中2种DBP污染方式均明显降低了赭黄嗜盐囊菌属、硝化螺菌属、不动杆菌属、Parasegetibacter属和Nordella属细菌群落的相对丰度,均明显提高了土壤红杆菌属、Iamia属和Conexibacter属细菌群落的相对丰度。与对照和高剂量DBP单次污染处理相比,低剂量DBP累积污染处理明显提高了类诺卡氏菌属、气微菌属、土壤红杆菌属、Iamia属和Conexibacter属细菌群落的相对丰度。与对照和低剂量DBP累积污染处理相比,高剂量DBP单次污染处理明显降低了类诺卡氏菌属、气微菌属细菌的相对丰度。

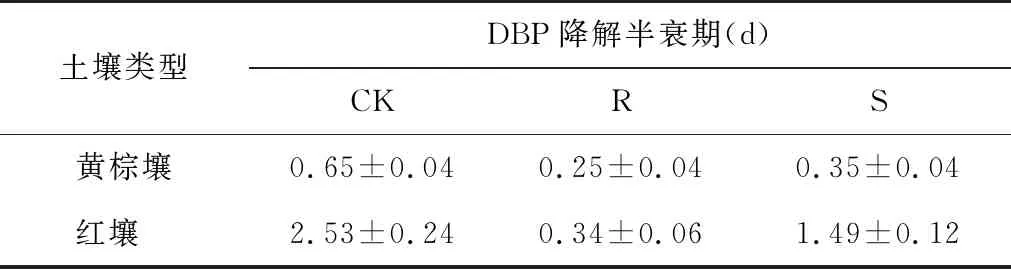

CK:对照;S:高剂量DBP单次污染处理;R:低剂量DBP累积污染处理。*表示与CK间差异显著(0.01 由图3可以看出,与对照相比,低剂量DBP累积污染处理明显提高了红壤中慢生根瘤菌属、Amycolatopsis属细菌的相对丰度,高剂量DBP单次污染处理明显提高了红壤中慢生根瘤菌属、鞘氨醇单胞菌属细菌的相对丰度,明显降低了两面神菌属、马杜拉放线菌属、Ramlibacter、Conexibacter、Marmoricola、Actinospica和Kutzneria属细菌的相对丰度。在低剂量DBP累积污染处理中,红壤中两面神菌属、马杜拉放线菌属、Ramlibacter、Amycolatopsis、Marmoricola、Actinospica和Kutzneria属细菌的相对丰度明显高于高剂量DBP单次污染处理,慢生根瘤菌属、鞘氨醇单胞菌属细菌的相对丰度明显低于高剂量DBP单次污染处理。 CK:对照;S:高剂量DBP单次污染;R:低剂量DBP累积污染。*表示与CK间差异显著(0.01 用不同DBP污染方式处理161 d后,高剂量单次污染处理下的红壤、黄棕壤中DBP残留量分别为0.36 mg/kg、0.42 mg/kg,低剂量累积污染处理下的红壤、黄棕壤中DBP残留量分别为0.21 mg/kg、0.33 mg/kg。说明在不同DBP污染方式处理过程中,低剂量(每次1 mg/kg)累积污染方式更有利于DBP的降解。 如图4所示,随着培养时间的延长,灭菌土壤中的DBP含量均略有降低,而在未灭菌土壤中均大幅降低,表明土壤中的微生物在DBP降解中起主导作用。由图4还可以看出,不同污染方式明显影响了后续进入土壤中DBP的降解。与对照相比,培养72 h后,红壤中低剂量DBP累积污染处理、高剂量DBP单次污染处理的DBP残留量分别减少了72.65%、34.00%,黄棕壤中低剂量DBP累积污染处理、高剂量DBP单次污染处理的DBP残留量分别减少了41.22%、36.08%。在红壤中,2种污染方式间土壤中的DBP的残留量在培养12~72 h均有较大差异,而在黄棕壤中,仅在培养12 h时2种污染方式间土壤中DBP残留量之间差异较明显。从表4可以看出,与对照相比,低剂量DBP累积污染处理、高剂量DBP单次污染处理均明显降低了DBP的降解半衰期,提高了土壤对后续DBP污染的降解能力。在黄棕壤中,高剂量DBP单次污染处理DBP的降解半衰期比对照组减少了46.15%,低剂量DBP累积污染处理的DBP降解半衰期比对照减少了61.54%。在红壤中,高剂量DBP单次污染处理的DBP降解半衰期比对照减少了41.11%,低剂量DBP累积污染处理的DBP降解半衰期比对照减少了86.56%。与高剂量DBP单次污染处理相比,低剂量DBP累积污染处理的红壤、黄棕壤对后续进入土壤中的DBP降解半衰期分别缩短了77.18%、28.57%,表明低剂量累积污染处理在提高土壤对DBP的降解能力上具有更强的作用。 CK:对照;S:高剂量DBP单次污染;R:低剂量DBP累积污染。 表4 不同污染方式处理后邻苯二甲酸二丁酯(DBP)在2种土壤中的降解半衰期 与对照相比,低剂量DBP累积污染处理对红壤、黄棕壤的微生物多样性指数、均匀度指数和丰富度指数均无明显影响,这可能与低剂量DBP进入土壤后能与土壤充分作用,并被土壤迅速吸附和降解有关[12,18]。高剂量DBP单次污染处理显著降低了红壤中细菌群落的丰富度指数,但对黄棕壤中细菌群落多样性指数、丰富度指数和均匀度指数均无显著影响。同时,高剂量DBP单次污染处理对红壤中细菌群落结构组成的影响大于黄棕壤。有研究发现,土壤有机质含量越低,对DBP的吸附作用越弱,从而增强了DBP的生物有效性和生态毒性[17,19]。在本研究中,红壤的有机质含量远低于黄棕壤,因而红壤中DBP的生物有效性和生态毒性更高,这可能是导致高剂量DBP单次污染对红壤细菌群落丰富度指数、细菌群落结构组成影响较大的一个重要原因。此外,在微生物数量多、种类丰富的土壤中,土壤生态系统的抗逆性更强[20]。红壤中微生物量碳、Shannon多样性指数明显低于黄棕壤,表明红壤中的微生物数量更少,多样性更低,对DBP污染胁迫的抵御能力更差,这可能是高剂量DBP单次污染对红壤中微生物多样性、细菌群落结构组成影响较大的又一个重要原因。 在土壤细菌丰度方面,与对照相比,2种污染处理均显著改变了黄棕壤中硝化螺菌属、红壤中慢生根瘤菌属细菌的相对丰度。硝化螺菌属细菌是参与土壤硝化作用的关键微生物[21],而土壤慢生根瘤菌属细菌被认为是固氮过程中的关键菌,在氮素循环中起着重要作用[22]。因此可见,在本研究中的2种污染方式下,DBP均对土壤氮素循环功能产生了扰动,这与Wang等[6-7]的研究结果一致。此外,在高剂量DBP单次污染方式下,由于高含量DBP未经充分老化,黄棕壤中类诺卡氏菌属、气微菌属细菌的相对丰度,以及红壤中Ramlibacter、Marmoricola、Actinospica、Kutzneria等菌属细菌的相对丰度较其他组明显降低。据报道,上述几类菌属在土壤有机物分解、拮抗病原菌和促进植物生长等方面具有重要作用[23-28]。在低剂量DBP累积污染方式下,黄棕壤中类诺卡氏菌属、气微菌属、土壤红杆菌属、Conexibacter等菌属细菌以及红壤中Amycolatopsis属细菌的相对丰度较其他组明显提高,这几类菌属与土壤有机物分解、拮抗病原菌等功能相关[23-24,29-31]。由此可见,在本研究的2种污染方式下,DBP对土壤中具有氮素循环、有机物分解、拮抗病原菌和植物促生等重要功能的细菌群落产生了明显扰动,但土壤中承担同一功能的微生物种类众多[32],受到测序技术的限制,本研究仅得到了部分功能菌群变化的信息,关于DBP对土壤相关菌群功能的影响还需进一步研究。 在土壤中DBP的降解方面,土壤微生物被认为在土壤中DBP的降解过程中起关键作用[33]。已有研究发现,DBP污染可造成DBP降解菌在土壤中富集以及土壤中DBP降解基因丰度的增加[7-8],进而提高土壤对DBP污染的降解能力。在本研究中,与对照相比,2种污染方式提高了黄棕壤中土壤红杆菌属、Conexibacter属细菌的相对丰度以及红壤中鞘氨醇单胞菌属细菌的相对丰度,它们均与有机污染物的降解密切相关[29-30,33],这可能是2种污染处理明显提高黄棕壤、红壤对DBP污染降解能力的原因。对比2种污染方式可以发现,低剂量DBP累积污染处理对提高土壤DBP降解能力具有更强的作用。在低剂量DBP累积污染处理下,红壤中的Amycolatopsis属[31]细菌与黄棕壤中的类诺卡氏菌属[23]、气微菌属[24]、土壤红杆菌属[29]细菌等与土壤有机污染物降解相关的菌属细菌受到了诱导,群落的相对丰度较对照显著增加。由此可见,低剂量DBP累积污染方式对土壤中DBP降解的促进作用更强,可能与DBP以低剂量累积的方式进入土壤,对土壤中具有DBP降解能力的微生物产生了较强的诱导作用有关[34]。 土壤细菌群落α多样性对不同DBP污染方式的响应较不敏感,仅高剂量DBP单次污染处理显著降低红壤细菌群落丰富度指数,其余处理的土壤细菌多样性指数、丰富度指数和均匀度指数与对照相比均无显著差异。土壤细菌群落β多样性对不同DBP污染方式的响应敏感,红壤细菌群落结构组成受高剂量DBP单次污染处理的影响较大,黄棕壤细菌群落结构组成受低剂量DBP累积污染处理的影响较大。2种DBP污染方式处理对红壤、黄棕壤中部分具有氮素循环、有机物分解、拮抗病原菌和植物促生等重要功能的细菌群落产生了明显扰动。本研究中的2种污染方式处理后明显提高了红壤、黄棕壤对DBP污染的降解能力。与高剂量DBP单次污染方式处理后的土壤相比,低剂量DBP累积污染方式处理后的土壤更大幅度地缩短了土壤中DBP降解半衰期。

2.3 不同DBP污染方式处理后土壤中DBP残留情况

2.4 不同DBP污染方式处理后的土壤降解DBP的能力

3 讨论

4 结论