近三十年来我国文化遗产研究的知识图谱分析

2022-11-16贾小琳

贾小琳,冯 扬

(西京学院 设计艺术学院,陕西 西安 710123)

文化遗产作为全人类发展进程中的瑰宝,具有极其重要的历史、艺术和科学价值。党的十九大将“加强文物保护利用和文化遗产保护传承”写进报告,对守护历史文脉、坚定文化自信,推动实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展意义重大[1]。习近平总书记在会议和考察调研中也曾多次强调文化遗产保护、传承、发展的重要性、必要性和迫切性,认为历史文化遗产承载着中华民族的基因和血脉,要敬畏历史、敬畏文化、敬畏生态,守护好、保护好、利用好前人留给我们的宝贵文化遗产财富,功在当代,利在千秋[2]。

我国文化遗产资源丰富,古迹、建筑、遗址等物质文化遗产和民俗、技艺、仪式等非物质文化遗产交相辉映。自1985年中国加入《保护世界文化和自然遗产公约》以来,我国的文化遗产事业从无到有、由小及大,在法规政策[3-5]、实践经验[6-8]、理论研究[9-11]等方面均取得了丰硕成果。部分学者亦对我国文化遗产的学术合作、研究热点和知识演进展开基于文献计量学的可视化分析,但大多数面向非物质文化遗产本身[12-14],以及该视角下的非物质文化遗产数字化[15]、非物质文化遗产保护与传承[16]、少数民族非物质文化遗产等内容[17],尚未构建具有整体性、宏观性和全域性的我国文化遗产研究的知识图谱。

为系统考察我国文化遗产研究的现状、结构、热点和趋势,本文运用文献计量学方法并结合可视化工具,以三十年为时间跨度绘制我国文化遗产研究知识图谱,通过图谱的解译与诠释,有助于研究者把握研究脉络、掌握热点方向,也有助于向文化遗产的管理者和实践者提供有意义的思路。

一、数据来源与研究方法

(一)数据来源

科技文本数据采集是数据分析的基础,当前数据采集依托科技文献数据库来实现[18]。根据国内科技文献数据库特征和本研究目标,2022年4月25日,通过中国知网(CNKI)的学术期刊数据库采集数据,期刊来源类别限定在“北大核心”“CSSCI”“CSCD”“SCI来源期刊”和“EI来源期刊”之中,并剔除“中英文扩展”选项。以“篇名:文化遗产(精确)”为检索式,对1992年至2022年的科技文本数据进行采集,共获得5885条结果。为保障数据的精确性和高相关性,对诸如会议通知、书讯书评、新闻报道等非学术性内容进行数据清洗,最终得到5439篇有效文献。

(二)研究方法

研究基于文献计量方法,对文献年增长规律进行分析,综合运用VOSviewer 1.6.18和CiteSpace 6.1.R1主流可视化工具,从作者、机构、关键词等维度,绘制科研合作、研究热点、知识演进等图谱,探究相关节点网络之间的内在逻辑。其中,VOSviewer 1.6.18参数设置依据李杰提供的知识图谱可视化方法[19];CiteSpace 6.1.R1的主要分析参数中,Time Slicing功能区的选取时间跨度为1992年1月至2022年6月,且单个时间分区“#Years Per Slice”抽取值为1[20-21];Selection Criteria功能区g-index的规模因子k值为20[22];知识图谱的聚类采用对数极大似然率(Log-likelihood Ratio)算法实现可视化[23];计量指标的计算在Excel 2013中完成,文献数据的年际分布图在Origin Pro 9.2中完成[24]。

二、研究结果与分析

(一)文献发文量分析

由我国1992—2022年文化遗产研究的年文献量分布可知(见图1),1994年文献量为历年最低,仅有2篇;2012年的文献量达到三十年来的最高值,共有434篇,占总文献量的7.98%。1992—2012年,年文献量呈现整体上升趋势;2013年至今,年文献量呈现整体波动趋势。

图1 我国1992—2022年文化遗产研究领域的文献年际变化趋势(CNKI)

文化遗产研究领域的文献分布可分为四个阶段:萌芽期(1992—1996年)、增长期(1997—2004年)、爆发期(2005—2013年)和稳定期(2014—2022年)。1992—1996年,年文献增长量均低于5篇,萌芽期主要围绕文化遗产的介绍、申报与扬弃等方面展开研究[25-27]。1997—2004年,增长期的年均发表文献量为19.4篇,与萌芽期的3.8篇有了较明显的变化,但年文献增长量均未大于10篇,增长趋势较平缓,该时期研究多关注历史及自然文化遗产的保护、发展和旅游开发[28-31]。2005—2013年,我国文化遗产研究进入爆发期,9年间的文献发表量占总文献量的49.40%,年均发表文献量高达298.6篇,非物质文化遗产成为该时期文献快速增长的主要贡献来源,这与2002年党的“十六大”将保护重要文化遗产和优秀民间艺术写入报告,2004年中国正式成为联合国教科文组织《保护非物质文化遗产公约》缔约国等标志性事件密切相关。值得注意的是,2011—2013年的年文献量均高于400篇,很大原因在于2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》的颁布,将非遗的研究热度再次推向高潮[32-36]。2014—2022年的文献总量占据总文献量的47.75%,年均发表文献量是288.6篇,虽然年文献量较爆发期有所减少,但仍处于高位波动的相对稳定态势之下。

根据现有文献统计资料,基于年文献量增长规律拟合出年文献量增长模型为逻辑斯蒂曲线:y=350.72997+(11.81796-350.72997)/(1+(x/15.6349)^18.16666) (x1=1992,R2=0.94454)。由该模型可见,我国文化遗产领域研究,在未来相当长的一段时间内仍具有较高的研究热度和话题持久性。

(二)科研合作网络分析

科研合作是学者为生产新的科学知识这一共同目的而在一起工作的行为。在实际工作中,其表现形式有作者合作、机构合作、国家(或地区)间合作。

1.作者合作网络

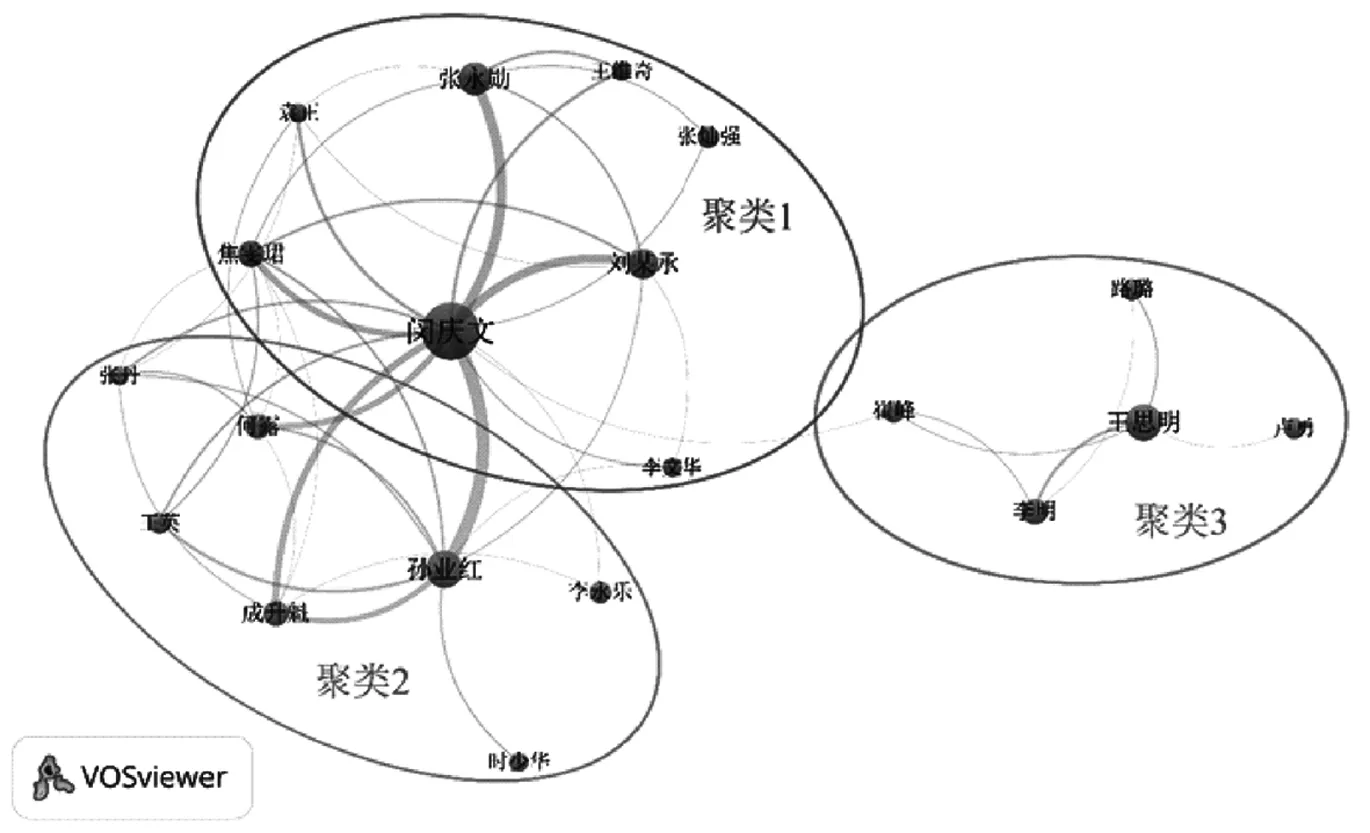

科学计量之父Price认为,随着交叉学科和边缘学科的深入发展,合作论文的平均合作者会增加[37]。图2展示了我国文化遗产研究领域最大作者合作子网络,节点大小与作者发文量呈正相关,节点连线宽度与作者的合作关系、合作强度呈正相关,相同节点代表按照聚类方法得到的作者所属类群。

图2 我国文化遗产研究领域的最大作者合作子网络

图2结合表1我们可以看到,发文量位列前十的作者中,属聚类1的学者有闵庆文(73篇)、张永勋(18篇)、刘某承(15篇)、焦雯珺(11篇);属聚类2的学者是孙业红(25篇)、何露(10篇)、成升魁(10篇);属聚类3的学者包括王思明(24篇)、李明(10篇)和崔峰(7篇)。聚类1与聚类2的网络关系较为密切的原因是,这两个学术共同体都聚焦于“农业文化遗产”领域且有直接合作,但当前聚类1多关注“重要农业文化遗产”“生态系统服务”“生态农业”等方向[38-39],聚类2多关注“旅游资源”“可持续旅游”“旅游开发”等方向[40],聚类3则多从“农业历史”和“农业伦理”等角度对农业文化遗产进行研究[41-42]。

由表1可知,平均发表年距今最近的是王英(2021年),该学者认为,农业文化遗产是一种面向未来的活态遗产,为充分发挥其教育与科普功能,应从游客感知的视角,将农业文化遗产教育体系与游客需求有机结合,设计多样的旅游产品与服务体系[43]。此外,旅游解说系统的建设亦不可忽视,完善的解说体系,有助于深入挖掘农业文化遗产的独特价值[44]。位于聚类3的学者卢勇(平均发表年为2018年),强调应挖掘和学习古人先贤的农业文化遗产智慧结晶,其蕴含的历史文化价值、经济价值和农业伦理,在推进农村整体发展及乡村振兴战略贯彻实施方面,具有重要意义[45-46]。综上所述,当前我国文化遗产研究领域的最大作者合作子网络为“农业文化遗产”,其他方向的作者合作网络规模均较小或较分散,未来应加强该领域学术共同体的发展和建设。

表1 我国文化遗产研究的高发文量学者(前20位)

2.机构合作网络

通过机构合作网络分析,有助于了解学术界对文化遗产研究主题的支持和认同程度[47]。根据表2所示,华中师范大学(61篇)、中山大学(57篇)和山东大学(42篇)的发文量相较于其他科研机构存在一定优势,尽管这三所机构均以“非物质文化遗产”作为主要研究方向,但华中师范大学稍侧重于非物质文化遗产的数字化保护、开发和传播研究[48-50],山东大学稍侧重于非物质文化遗产的档案管理、保护和开发研究[51-52]。从二级机构的设置上看,拥有相关研究中心的科研机构,发文数量上普遍具有优势(如发文量位于前六位的科研机构中,只有山东大学未设置相关研究中心)。从研究机构所属省级行政区分布来看,北京和湖北各有2所文化遗产研究领域的高发文量机构,广东、山东、云南、江苏、安徽各有1所。从研究机构所处的地理区域划分来看,华东地区拥有3所(南京大学,山东大学,安徽大学)高发文量机构,华北地区(中国人民大学,中国艺术研究院)和华中地区(华中师范大学,武汉大学)均拥有2所,华南地区(中山大学)和西南地区(云南大学)各拥有1所,而西北地区或东北地区在文化遗产领域的研究与合作方面尚未形成有效规模和较大影响力。

表2 我国文化遗产研究的高发文量机构

(三)关键词共现网络分析

关键词共现网络能够展现我国文化遗产研究领域的知识结构、研究热点和知识演进。关键词共现分析中,突变性数值的大小与该关键词在知识图谱中的研究热度呈正相关,突变区间强调了该关键词作为研究热点所处的时间跨度,共现频率反映了与文化遗产研究主题的紧密程度。

在突变性最高的30个关键词相关数据中(见表3),“非物质文化遗产”和“乡村振兴”的突变性值较其他关键词突出,“保护”和“茶文化”的突变性值均大于10,“数字化”“空间分布”“文化遗产”“体育非物质文化遗产”“档案馆”和“旅游开发”的研究热度均位于前十。从突变区间来看,“文化遗产”的研究热度爆发时间最早(1992年)且持续时间最长(14年),“旅游资源”的爆发时间比“文化遗产”晚11年出现,但持续时间位列第二(9年)。此外,“活态传承”(2015—2022年)、“保护”(2005—2011年)、“开发”(2007—2013年)、“影响因素”(2016—2022年)、“档案馆”(2006—2011年)、“非物质文化遗产”(2006—2011年)、“文化传承”(2008—2013年)、“民族文化”(2014—2019年)和“传播”(2014—2019年)的研究热度持续时间均不少于6年。

表3 突变性最高的30个关键词

图3结合表3,可以将我国文化遗产研究的关键词聚类分为8组。聚类Ⅰ,关键词“非物质文化遗产”的共现频率最高(2459次),“保护”“旅游开发”的共现频率大于100,“知识产权”“数字化”“开发”的共现频率大于50,该聚类主要关注非物质文化遗产的保护、传承、开发和传播;聚类Ⅱ,“文化遗产”关键词共现频率仅低于“非物质文化遗产(聚类Ⅰ)”,但该聚类之下其他的关键词共现频率并不突出,整体侧重点是物质文化遗产(有形文化遗产)的保护、利用、管理和可持续发展;聚类Ⅲ涉及“非物质文化遗产保护”相关问题,如活态保护、公众参与、档案管理、数字博物馆、传统手工技艺、代表性传承人等方面;聚类Ⅳ,“农业文化遗产”的共现频率大于100,“乡村振兴”“旅游资源”“文化自信”“农业遗产”等关键词也颇受关注,该聚类多探讨农业文化遗产的生态、人文、经济价值,以及保护传承、旅游发展与产业融合。聚类Ⅴ围绕“体育非物质文化遗产”的活态传承、影响因素、空间分布、教育教学等内容;聚类Ⅵ关注“非物质文化遗产”的文化生态、文化创意及其产业;聚类Ⅶ侧重“非物质文化遗产保护”的民族文化、民间艺术和体系构建;聚类Ⅷ探讨诸如满意度、适宜性评价等文化遗产的定量研究方法。

图3 我国文化遗产研究的关键词聚类密度图

根据关键词共现网络分析结果,可将文化遗产研究的知识图谱分为“非物质文化遗产”“物质文化遗产”和“农业文化遗产”三个部分,其中,聚类Ⅰ、聚类Ⅲ、聚类Ⅴ、聚类Ⅵ、聚类Ⅶ、聚类Ⅷ属于“非物质文化遗产”范畴,聚类Ⅱ指向“物质文化遗产”,聚类Ⅳ即“农业文化遗产”。

1.非物质文化遗产

“非物质文化遗产”的表述最早出现在1972年联合国教科文组织《保护世界文化和自然遗产公约》的讨论提案中,但作为正式名称则确定于联合国教科文组织2003年10月17日通过的《保护非物质文化遗产公约》(以下简称《公约》),2006年《公约》生效后成为法定用语[53]。事实上,在非物质文化遗产这一专用名词诞生前,相关的文化现象存在多个用词的嬗递,诸如民俗、民间创作、口头遗产、非物质遗产等[54]。当前,学界普遍认为非物质文化遗产(以下部分简称非遗)具有“活态性”“社区性”“公共性”和“身体性”的特点,且处于不断“建构”的过程之中[55-56]。

第一,非物质文化遗产的保护。非物质文化遗产保护是全人类的一项共同活动和事业。由表3可知,自2004年中国正式成为《公约》缔约国后,我国非物质文化遗产的保护实践和研究进程加快(聚类Ⅰ中关键词“保护”的突变区间为2005—2011年),建立了“国家+省+市+县”四级非物质文化遗产名录体系和保护制度,其中“文化空间”“档案馆”“保护模式”“知识产权”等关键词的研究热度较高。2011年《中华人民共和国非物质文化遗产法》的正式颁布,促使非遗保护政策向着更具实际性的保护措施转变,多围绕“非遗档案”“档案管理”“民族文化”“数字化保护”等方向展开。

文化空间是非物质文化遗产定义的重要组成部分。非物质文化遗产保护应从其本身的文化空间入手,对文化空间的活态性、传统性和整体性进行保护[57]。除从文化空间的特征和属性角度进行保护外,有学者借鉴自然保护区在地理空间上的分级保护思路,将文化空间划分成为保护核心区、缓冲区和试验区,以实现非遗文化空间的分级保护[58]。有学者认为,文化空间研究不能仅停留在对保护原则与方法的阐述上,应从地理性的“文化场所”认知转向具有文化意义的“隐喻性空间”,实行动态保护[59]。当前,非物质文化遗产保护中出现的文化空间弱化现象需引起重视,在遵循整体小区性保护的框架下,可通过文化空间概念定义、保护形式和保护分类的明确化加以解决[60]。

档案保护是非物质文化遗产保护的主要方式之一。相较于图书馆和博物馆,因非物质文化遗产档案具有地方特色性、内容丰富性、载体多样性、保管分散性等特点,档案馆在非遗保护方面更具优势[61]。我国在2011年之前,档案馆主要涉及非物质文化遗产资料收集、立档保存、安全完整、鉴定服务和调查研究工作。随着非遗保护政策向实际性保护措施转变,“非遗建档”被纳入到非物质文化遗产保护的整体框架中,并倾向于突出“民族文化”的非遗特色档案数据库建设[62-63]。

经过近三十年的非物质文化遗产保护实践,我国目前已初步形成了包括政策法规、名录建设、传承认定、档案管理和数字应用等全方位的非遗保护机制[64-66]。在当前中央政府提出的创造性转化和创新性发展背景下,应遵循新时代非遗保护发展的内在规律,正确面对传统文化与现代文化交融特点,探索并构建科学、创新、多元的非物质文化遗产保护之路。

第二,非物质文化遗产的开发。从某种意义上看,非物质文化遗产开发也是保护的一种特殊形式。因非物质文化遗产具有一定的社会经济价值,不少地区把非遗当作重要的旅游资源,形成“以开发,促保护、促传承”的“旅游化生存”模式。虽然非物质文化旅游对地区经济发展和文化展示传播产生了重要作用,但关于非遗旅游开发“原真性”的问题依然是讨论焦点。对非物质文化遗产开发持保守态度的学者强调非遗的“原始状态”与“客观真实”,认为不论何种形式的旅游开发都会影响非物质文化遗产本身,造成非物质文化遗产“失真”的原因,主要在于资本逐利的本能导致非遗旅游侧重开发而忽略保护,导致非遗评价指标的维度侧重经济而非以保护为主,过度的商业化、商品化、舞台化现象使非物质文化遗产活动失去了在地精神和民族情感[67-68]。对非物质文化遗产开发持谨慎乐观态度的学者认为过分地追求“原真性”并不可取,时代是变化的、文脉是延续的,非遗开发应从其时空维度出发,既根植于对不同时代非遗演进的探究,又着眼于对新时代下非遗新的精神和文化含义的解读与诠释[69-71]。

尽管当前非物质文化遗产开发的讨论仍在继续,但站在当地居民视角重新认知与审视非物质文化遗产的呼声日渐高涨,学者们倾向于将非物质文化遗产的真实性解释回归到原住民本身,同时强调发挥政府在非物质文化遗产开发中所扮演的不可替代的作用。总之,非物质文化遗产作为一种文化形式,源自生活、源于实践,只有当地居民才是非物质文化遗产真正的承担者、使用者和受益者,非物质文化遗产的开发应正确处理好原住民、管理者、资本方、研究者等不同主体,这有助于通过“自下而上、共治共享”的方法,实现非物质文化遗产开发和保护的双赢。

第三,非物质文化遗产的传承。非物质文化遗产作为一种“活的”遗产,孕育于特定的族群及其生活环境当中,并不断地在时代变迁下动态发展。相较于有形的物质文化遗产,非物质文化遗产的传承通常依靠人或群体的口传身授,具有相当的复杂性和不确定性[72]。《中华人民共和国非物质文化遗产法》的核心观点认为,“传承”是非物质文化遗产保护之根,“传承”是非物质文化遗产保护之魂。

我国早期的非物质文化遗产传承主要采取“自上而下”的保护模式,在政府和专业机构的主导下,确立非遗传承的保护制度和运行机制,该模式从某种程度上积极推进了我国非物质文化遗产的传承和保护工作,但随着权威性话语与地方性文化实践互动的加深,不少学者开始呼吁对非遗传承名录、传承机制、传承模式进行再思考,试图解决非物质文化遗产传承中出现的新问题[73]。

非物质文化遗产传承的根本在于人,传承的本质是人技能或技艺的流动,传承人的时空行为对地方发展和非遗传承的深远影响应当引起重视,跨区域的手工艺实践及产业化所带来的文化符号价值亟待关注[74-76]。另外,过度强调代表性传承人容易忽视非遗传承潜在的群体效应,未来应突出具有群体传承特征的“传授人”和“承袭人”概念,从宏观和整体的视角实现非物质文化遗产的传承[77]。还有学者对快速城镇化所导致的非遗传承人生存空间受挤压现象表示担忧,认为应当在城乡新形势下修复文化生态场,将非遗群体的利益诉求与活态传承有机结合,关怀弱势传承群体,实现整体互惠共赢[78-79]。总之,传承和保护好非物质文化遗产,需要从政策、制度、机制等各方面深思熟虑、统筹规划。

第四,非物质文化遗产的传播。我国的非物质文化遗产是民族文化之精髓,非物质文化遗产中所蕴含的价值,是建设社会主义文化强国,实现中华民族伟大复兴,提高国家文化软实力的重要资源。非物质文化遗产价值得以体现的关键在于传播,因此,如何利用非物质文化遗产讲好中国故事、传播中国文化、展现中国精神显得至关重要。

由文化遗产研究的高突变性关键词可知(见表3),“数字化”(2015—2019年)是近年来非物质文化遗产传播的热点研究方向,说明在新时代背景下,创新非遗传播的方式方法尤为紧迫,学界对非遗数字化传播的研究也尤为关注。当前非遗数字化传播存在“重技术、轻文化”现象,应积极赋予非物质文化遗产的直接相关方参与数字化传播和保护的权利,倡导“参与式数字化保护”理念,让中华优秀传统文化在新技术和新媒体语境下换发生机[80-81]。但同时,更要注意数字化所导致的泛娱乐化、同质化、简单化、片面化现象,应深刻把握非遗内在规律,揭示非遗文化内涵,构建非遗传播机制,在实践中广泛与新媒体、大数据、元宇宙等领域融合,探索非物质文化遗产传播与群众多元接触的可能性[82-83]。

今后,我国学者应进一步深化、挖掘、提炼非物质文化遗产保护、开发、传承和传播的中国经验,立足国内、面向世界,博采众长、取长补短,向世界充分展示中国文化和非遗魅力,发挥增强文化自觉、坚定文化自信的重要作用,更好更快地推进社会主义文化强国建设和人类命运共同体建设。

2.物质文化遗产

物质文化遗产,是一类有形的、具有突出普遍价值的文物、建筑群和遗址,不论从历史、艺术、科学、审美、人种学或人类学的角度来看皆是如此[84]。由我国文化遗产研究的关键词聚类密度图和表3数据可知,2004年中国在正式成为《公约》缔约国之前,“物质文化遗产(1992—2005年)”研究占据着文化遗产研究领域的重要组成部分;2006—2015年,物质文化遗产保护、利用、管理和可持续发展的研究热度较高;近五年,我国物质文化遗产研究紧跟国内相关政策方针,“一带一路(2016—2017年)”“大运河(2019—2022年)”“数字人文(2020—2022年)”等方向,成为新的研究热点[85-86]。

物质文化遗产具有延续文化脉络的基本功能,城乡丰富的物质文化遗产,是城市、城镇和乡村历史文化的见证,也是其文化可持续发展的根基,对物质文化遗产进行保护、更新和利用能够有效地推进城乡建设[87-88]。值得特别强调的是,城乡物质文化遗产的保护与更新,应鼓励与当地居民进行协商、参与和共建;另外,物质文化遗产的实践和研究,不能对与之紧密联系的社会结构、精神场所和文化空间视而不见,不能忽略城乡物质文化遗产中所嵌合的非物质文化遗产或现象,应鼓励城市居民参与到城市更新及其精神场所的保护之中。

3.农业文化遗产

农业文化遗产是人类与自然在协同共生过程中形成的,具有复合性、系统性、活态性、动态性等特点,并强调对生物多样性、传统农业知识、技术、景观等综合保护与可持续发展的文化遗产类型,兼具物质文化遗产和非物质文化遗产的双重特征[89]。

自2002年联合国粮食及农业组织启动“全球重要农业文化遗产”项目以来,我国兴起了记录、挖掘、研究、推广农业文化遗产的热潮,现已拥有18项全球重要农业文化遗产(数量位居各国之首)和138项中国重要农业文化遗产。早期的农业文化遗产研究多从诸如“旅游资源(2002—2010年)”的开发利用、经济价值等视角展开,当前则更为关注农业文化遗产的“生态—人文—经济”耦合价值、保护传承与产业融合[90-92]。另外,“文化自信(2018—2022年)”和“乡村振兴(2019—2022年)”等关键词也归属在农业文化遗产研究的聚类之中(见图3和表3)。

在农业文化遗产和乡村振兴的价值关系方面,农业文化遗产系统中所蕴含的生物资源、技术资源、生态资源和文化资源,是助力乡村振兴的重要基础[93];不仅如此,农业文化遗产与乡村振兴战略在地理区位、人口分布和发展目标等方面也高度契合,农业文化遗产的科学保护和合理开发有利于乡村的全面振兴[94]。在农业文化遗产和乡村振兴的保护利用方面,农业文化遗产旅游已成为农业文化遗产可持续利用的主要途径之一,从旅游视角重新审视、评估农业文化遗产价值,保护、利用好农业文化遗产资源,是促进乡村产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的关键举措[95]。但同时也应强调,任何对农业文化遗产的开发与利用都必须建立在正确的生态伦理道德观念之上,“敬畏自然、以道驭术、互惠共生”地进行乡村振兴实践[96-97]。总之,我国农业文化遗产应继续加强其研究的深度与广度,从多学科交叉的视角和跨学科研究的思路来拓宽视野,运用定性结合定量的方法,以及理论结合实践的办法,在客观、严谨、科学的框架下确保实现农业文化遗产的保护、传承与发展。

三、研究结论与展望

通过对1992—2022年中国知网数据库5439篇文化遗产主题文献进行文献发文量、科研合作网络、关键词共现网络等相关指标的分析,并构建我国文化遗产研究知识图谱,得出以下结论。

首先,近三十年来,我国文化遗产研究经历了萌芽期(1992—1996年)、增长期(1997—2004年)、爆发期(2005—2013年)和稳定期(2014—2022年)四个阶段。从整体上看,我国文化遗产研究的热度与国际标志性事件、国家政策方针呈高相关性。根据逻辑斯蒂模型,预计在未来相当长的一段时间内,我国文化遗产研究仍具有较高的研究热度和话题持久性。

其次,学术共同体发展方面,学者科研合作网络除“农业文化遗产”外,其他方向的学者合作规模均较小或较分散,机构合作网络则呈现出“华东、华中地区强”“华南、西南地区中”“西北、东北地区弱”等特点。今后,学者科研合作网络的孤立性和分散性可能会随着学科边界的延展和跨学科知识的融合出现新变化,学者之间应当继续深化文化遗产领域的相关科研合作;西北、东北地区的研究机构也应充分挖掘当地文化遗产,并与华东、华中、华南、西南等地区展开更为深入、广泛的交流。

再次,研究主题与热点演进方面,我国文化遗产研究主要围绕“非物质文化遗产”“物质文化遗产”“保护”“农业文化遗产”“旅游开发”等主题,研究热点由“档案馆”“图书馆”“旅游资源”“知识产权”“保护模式”逐渐转向“乡村振兴”“数字化”“空间分布”“体育非物质文化遗产”和“文化自信”。

最后,研究特点方面,我国文化遗产研究体现了政策性、交叉性、活态性和民族性等特征。未来,我国文化遗产研究应继续紧跟国家发展战略、加强学术交流合作、深化基础理论研究、探索创新转化模式、实现民族文化传播。