美丽中国建设进程评估

——以*广东省为例

2022-11-16刘燕崔建鑫王明旭

刘燕 崔建鑫 王明旭

(广东省环境科学研究院,广东广州 510045)

1 引言

建设美丽中国是以习近平同志为核心的党中央作出的重要决策部署,是中国特色社会主义现代化的重要战略目标[1-2]。从党的十八大首次提出建设美丽中国以来,美丽中国研究逐渐成为学术界的热点。国外学者相关研究主要集中在可持续发展层面[3-5],国内学者研究重点主要围绕美丽中国建设的理论内涵、战略目标、评估方法、指标体系、实现路径等[6-8]。王金南等提出迈向美丽中国的生态文明建设战略目标[9],并在基本实现现代化进程下分析了美丽中国建设的战略目标与路径[10];万军等探索提出美丽城市的“六美”内涵体系[11]和包括“标志美、内核美、支撑美”三个层次的美丽中国内涵[12],并总结了美丽中国建设生态环境保护的总体框架与主要路径[13]。此外,众多学者从不同维度构建了美丽中国建设评估指标体系,分别对全国和浙江、湖南、陕西等省份的美丽建设水平进行了定量评估[14-23]。

总体来看,现有研究多局限于美丽中国的内涵及理论基础,美丽建设评价指标体系和评估方法尚未达成共识,有待深入研究。广东省作为改革开放和经济社会发展的前沿地区,美丽广东建设是美丽中国建设的重要组成部分,科学研判美丽广东建设进程至关重要。鉴于此,本研究选取美丽中国建设领域常规性、普适性指标,通过与经济发达省(区、市)对比,以及分析广东省内21 个地市美丽建设进程,明确广东省在全国推进美丽建设的程度,评估广东省美丽建设的优势和不足,为加快美丽广东建设及为其他省份相关研究提供借鉴参考。

2 指标体系与方法

2.1 指标体系与数据来源

2.1.1 指标体系

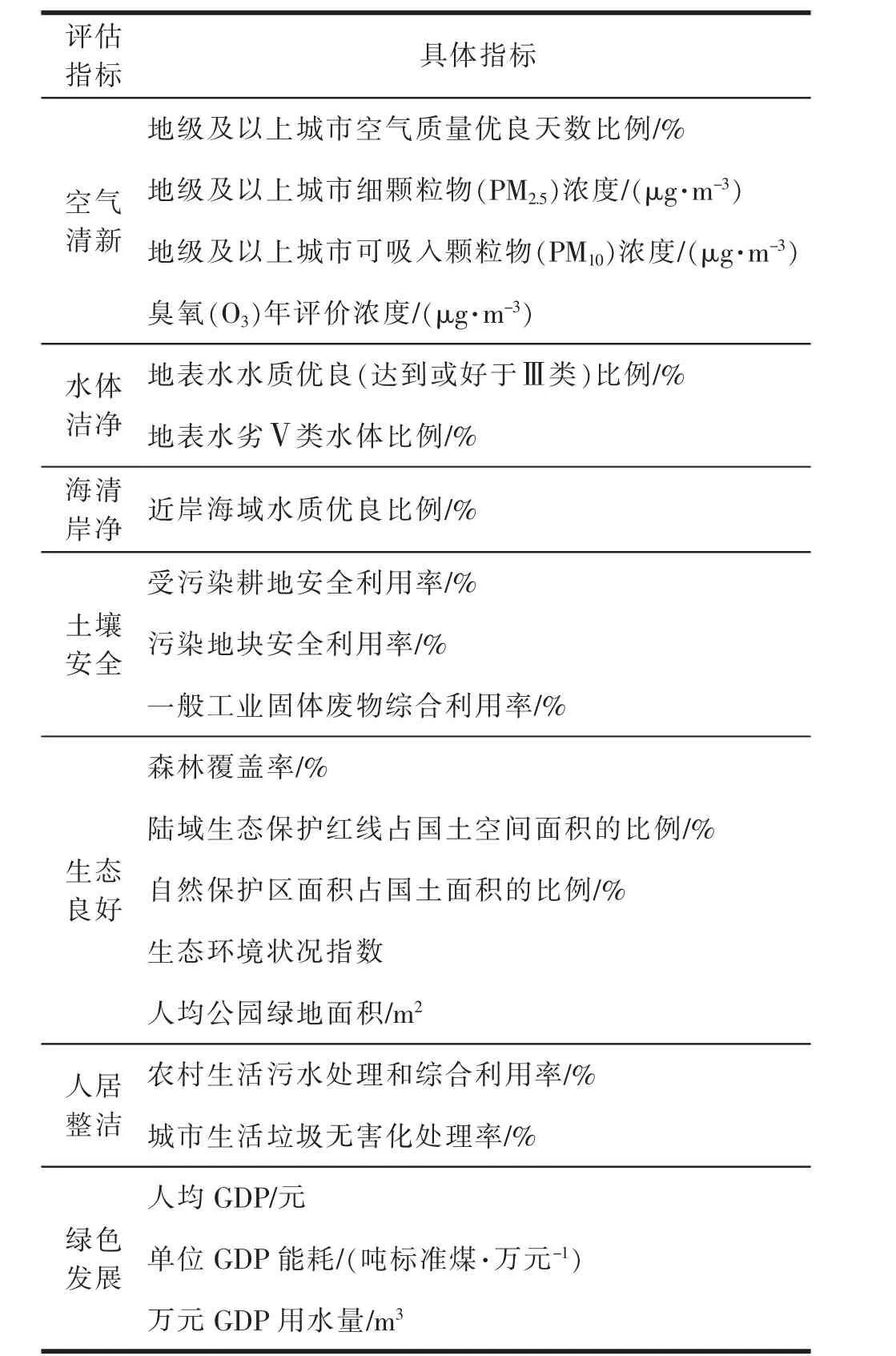

参考国家发展和改革委员会《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》[24],结合最新形势和各省(区、市)美丽中国建设需求,基于人民群众关注的重点问题,建立了包含“空气清新、水体洁净、海清岸净、土壤安全、生态良好、人居整洁、绿色发展”等7个领域、20 项指标的美丽中国建设优化指标体系。

2.1.1.1 增加指标

为突出对美丽中国的全方位评价,在《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》原有5 类一级指标的基础上,增加“海清岸绿”和“绿色发展”2 项一级指标,具体包括“近岸海域水质优良比例”“人均GDP”“单位GDP 能耗”“万元GDP 用水量”等指标,用来衡量省(市)近岸海域污染治理、经济发展水平、资源能源利用效率以及绿色发展水平。

为聚焦广东省突出环境问题,空气清新领域增加“臭氧(O3)年评价浓度”指标,用来衡量省(市)臭氧浓度水平格局。土壤安全领域增加“一般工业固体废物综合利用率”,用来衡量省(市)固体废物综合利用水平,进而体现土壤环境安全维护程度。为适应生态文明建设的新趋势新要求,生态良好领域增加“陆域生态保护红线占国土空间面积的比例”“生态环境状况指数”“人均公园绿地面积”3 项指标,衡量省(市)生态空间维护、生态系统稳定性以及城乡居民优美生态环境需要是否得到满足,进而全面体现生态文明建设状况。

广东省21 个地市受污染耕地安全利用率因数据不易获取,采用优先保护类耕地面积占耕地总面积比例代替,用于衡量各市耕地质量,优先保护类耕地占比越大,污染程度越小,耕地质量越好。

2.1.1.2 删减指标

基于各指标对生态环境质量的影响程度,删除“地级及以上城市集中式饮用水水源地水质达标率”指标,使指标体系集中于对生态环境质量有突出影响的要素。基于数据可得性考虑,删除“农膜回收率”“化肥利用率”等10 项来源非生态环境部门的指标,避免缺项、数据空白的情况,从而便于对指标体系进行系统综合评估。美丽中国建设指标优化体系见表1。

表1 美丽中国建设指标优化体系

2.1.2 数据来源

各省(市)指标数据来源于《中国统计年鉴2021》、中国水资源公报、各省(市)环境质量状况公报和生态环境保护“十四五”规划。广东省内各地市指标数据来源于《2021 年广东统计年鉴》、广东省水资源公报和2020 年广东省生态环境数据手册。陆域生态保护红线占国土空间面积比例采用2021 年6 月广东省人民政府报送自然资源部、生态环境部的版本。数据来源统计口径基本一致,可保证研究数据的可靠性和准确性。生态环境状况指数为2019 年数据,其余指标数据均为2020 年数据。

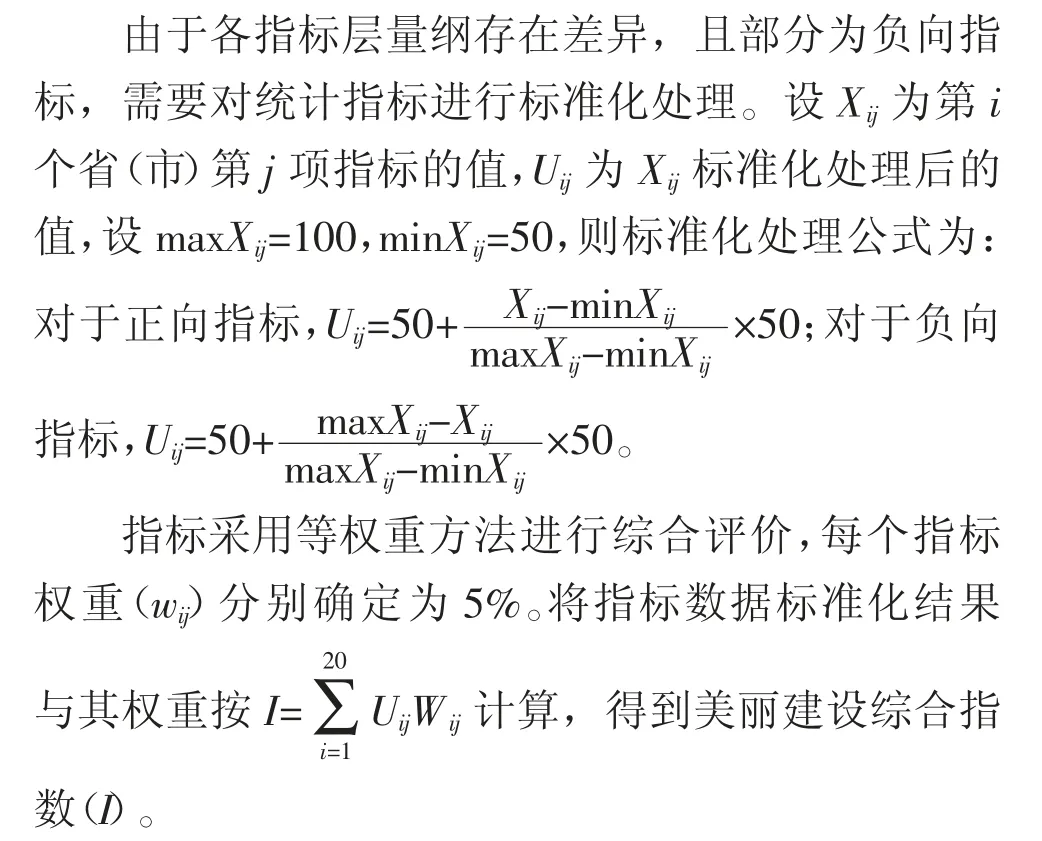

2.2 研究方法

3 结果分析

3.1 广东省美丽中国建设进程评估

总体来看,广东省美丽建设进程成效显著,但个别领域仍需进一步强化。广东省美丽建设综合指数为84.6,排名第3 位,落后浙江省(87.8)和福建省(86.2)。广东省空气清新、生态良好、绿色发展等指标优势显著,在全国排名靠前,但水体洁净、海清岸绿和人居整洁等指标仍存在短板,由此可见,美丽广东建设存在不平衡不充分的问题。

3.1.1 空气清新、生态良好、绿色发展指标全国领先

空气清新4 项指标领跑全国,在GDP 排名前10位的省(市)中,广东省AQI 达标率、PM2.5年均浓度、PM10年均浓度3 项指标仅次于福建省,相较其他省份优势明显。O3作为影响广东省空气质量达标的最主要因素,领先优势不显著,2020 年广东省O3年评价浓度为138 μg/m3,高于福建、湖南、四川。广东省生态状况良好,城市绿化基础扎实,生态良好指标在GDP 排名前10 位的省(市)中位居前列,自然保护区面积占比、生态环境状况指数和人均公园绿地面积3 项指标排名靠前,但森林覆盖率、生态保护红线面积占比排名中等,分别排名第4 位和第5 位。广东省在保持经济增长的同时,绿色发展水平也走在全国前列。广东省资源能源利用效率优势明显,2020 年广东省单位GDP 能耗为0.32 吨标准煤/万元,仅次于上海;万元GDP 用水量为36.6 m3,排名第4 位,仅为全国平均水平的64%。

3.1.2 水体洁净、土壤安全指标处于中游水平

水体洁净指标优势不显著,广东省地表水国考断面优良率在GDP 排名前10 位的省(市)中,排名倒数第4 位,与上海、四川、浙江、福建等省(市)差距较大。土壤安全是广东省美丽建设的薄弱环节,农用地安全利用水平有待巩固提升。2020 年广东省受污染耕地安全利用率为87.3%,在GDP 排名前10 位的省(市)中排名倒数。广东省一般工业固体废物回收利用体系亟待完善,2020 年一般工业固体废物综合利用率为81.1%,排名第4 位,与江苏、浙江、上海差距明显。

3.1.3 海清岸净、人居整洁指标排名落后

海清岸净、人居整洁领域是广东省的突出短板。2020 年广东省近岸海域考核点位水质优良率在11个沿海省(市)中排名倒数第4 位,是全国唯一一个入海河流尚未实现消劣的省份,与山东(90.2%)、福建(82.9%)等省份差距较大。广东省农村量大面广、居住分散,农村生活污水处理能力不足,治理难度较大,2020 年广东省农村生活污水治理率仅为52.07%,与浙江(90%)、上海(88%)等省(市)相比有明显差距。城市生活垃圾无害化处理率仅广东省未达到100%。

3.2 广东省内21 个地市美丽建设进程评估

广东省各地市美丽建设进程存在差异,区域内部差异较大,呈现两极分化的态势。深圳、惠州、珠海、肇庆成功创建国家生态文明建设示范市,生态基础良好,美丽建设进程领先全省。深圳市综合指数全省最高,达到86.5,惠州、珠海、肇庆3 个市综合指数均超过85。东莞、佛山、中山综合指数在全省排名倒数,这3 个市虽然人均GDP 较高,但是生态环境质量有待提高。粤东地区汕尾、汕头综合指数全省排名第3 位和第11 位,但揭阳、潮州综合指数相对较低。粤西地区阳江、茂名综合指数分别排名第6 位和第8 位,但湛江综合指数排名倒数第2 位,主要受生态良好、人居整洁、绿色发展等指标落后影响。粤北地区除清远综合指数较低外(77.6),梅州、云浮、韶关、河源综合指数均达到80 以上。

3.2.1 空气清新指标

空气清新指标总体呈现向粤东、粤西倾斜的态势。从AQI 达标率看,粤东、粤西、粤北地区明显高于珠三角地区。珠三角地区深圳、惠州、肇庆AQI 达标率较高,其他城市普遍低于94%,江门全省最低,仅88%。汕尾PM2.5,PM10年均浓度全省最低,分别为18,29 μg/m3;深圳和珠海PM2.5,PM10年均浓度较优,在经济发展水平领先的情况下较好地实现了颗粒物有效治理。清远和揭阳的PM2.5,PM10年均浓度大幅高于全省平均水平,大气污染防治重心仍未从颗粒物转变。O3浓度分布格局受气候等因素影响,整体呈现珠三角地区高、东西两翼低的态势。粤东、粤西普遍不高于140 μg/m3,茂名最优,仅116 μg/m3;珠三角地区O3污染问题较为明显,江门最高,达到173 μg/m3,超出国家二级标准(160 μg/m3),广州压线达标,佛山、中山为154 μg/m3,表明珠三角地区大气污染格局已经从PM2.5为主转向O3污染为主。

3.2.2 水体洁净指标

优良水体比例区域差距明显,粤北地区水体清洁程度最高,韶关、梅州、河源等大江大河上游城市地表水水质全部达到或好于Ⅲ类,有效保障了全省水源涵养和饮水安全。珠海、江门、肇庆、阳江、云浮以及汕尾水质较好,地表水水质优良率均达到100%。东莞、揭阳处于茅洲河、练江重污染流域地区,优良比例全省最低,仅42.9%,未达到2020 年考核目标。2020 年潮州、揭阳劣Ⅴ类省考断面比例分别为16.7%,14.3%。

3.2.3 海清岸净指标

珠三角地区海清岸净指标明显低于其他地区。汕尾、茂名、揭阳等近岸海域水质优良比例为100%,深圳、江门、潮州、中山近岸海域水质优良比例低于50%。近岸海域未达优良区域主要分布在珠江口等河口海湾,广州、深圳、东莞等珠江口城市无机氮年均浓度均超标。

3.2.4 土壤安全指标

各地市农用地安全利用水平参差不齐,建设用地除广州外均达到100%安全利用。从优先保护类耕地面积占比看,粤东、粤西、粤北耕地质量明显好于珠三角地区,茂名99.9%的耕地属于优先保护类,河源、汕尾、阳江均高于98%,佛山、中山、珠海等市优先保护类耕地面积占比较小,中山最低,仅为60.2%,属于耕地保护重点攻坚城市。全省固体废物综合利用水平存在青黄不接、两极分化严重的情况。揭阳、梅州、湛江一般工业固体废物综合利用率较高,分别达99.7%,99.3%和99.2%,是全省一般工业固体废物利用处置的主要承接地区。河源一般工业固体废物综合利用率最低,仅为59.2%。

3.2.5 生态良好指数

生态良好指数明显向本底优良、生态资源丰富的粤北地区倾斜。粤北地区韶关、梅州、河源生态良好指标全省领先,粤北作为生态发展区,对全省水土保持、水源涵养、防风固沙、生物多样性维护起到至关重要的作用。粤西地区内部生态良好指数差异较大,阳江生态环境状况指数和人均公园绿地面积指标排名靠前,湛江生态保护红线面积占比(1.98%)和人均公园绿地面积(10.3 m2)全省排名垫底。珠三角地区除肇庆生态良好指标较优外,其余城市生态优势并不凸显。中山森林覆盖率仅为23.1%,是全省森林资源最少的地区;佛山自然保护区面积占比仅为0.48%,东莞生态环境状况指数仅为60.9,全省排名最低。但是珠三角地区人均公园绿地面积普遍高于其他地区,广州、珠海、佛山、东莞、江门、肇庆人均公园绿地面积均超过19 m2,同时广州、深圳、惠州、肇庆生态保护红线面积占国土总面积18%以上,能够较好地满足生态安全维护以及城乡居民优美生态环境需要,在经济社会发展水平较高的基础上提供更多优质生态产品。

3.2.6 人居整洁指标

受较高的经济发展水平和较强的财政条件支撑影响,珠三角地区人居整洁指数明显领先于粤东、粤西、粤北地区。全省21 个地市农村生活污水治理率差距较大,东莞全省最高,达94.2%;茂名、韶关、河源、汕尾低于30%。珠三角地区农村生活污水治理率基本高于70%,粤东、粤西、粤北地区大多低于40%。城市生活垃圾无害化处理率除河源外,其余城市均达到100%。

3.2.7 绿色发展指标

绿色发展指数明显向珠三角倾斜,是差异幅度最大的指标。从人均GDP 看,珠三角地区人均GDP较高,深圳达到15.9 万元,领先上海、杭州等经济发达城市。粤东、粤西、粤北地区较为落后,梅州人均GDP 最低,仅为3.1 万元,不足深圳的20%,除茂名、阳江外,粤东、粤西、粤北其余城市均低于5 万元,与珠三角中最低的肇庆仍存在一定差距,全省经济发展不平衡不充分问题较为明显。粤北地区韶关、河源、梅州3 个市资源能源利用效率普遍较低。广州、深圳资源能源利用效率最高,单位GDP 能耗仅为韶关的33.8%和30%,万元GDP 用水量仅为梅州的14.5%和4.5%。由此可见,落后地区由于发展本底缺陷和开发限制问题,加上生态文明意识缺乏,短时间内难以提升绿色发展水平。

4 结论与讨论

本研究选取美丽中国建设领域的常规性、普适性指标,通过与GDP 排名前10 位的经济发达省(市)对比分析,以及对广东省内21 个地市美丽建设进程评估,结果表明:

(1)总体来看,广东省美丽建设进程成效显著,但个别指标仍需进一步强化。广东省美丽建设进程在经济发达省(市)中排名第3 位,落后于浙江、福建,相较四川、上海优势不突出。分指标看,空气清新、生态良好、绿色发展等指标优势显著,在全国排名靠前,但水体洁净、海清岸绿和人居整洁等指标仍存在短板。

(2)美丽广东建设存在不平衡不充分的问题,全省21 个地市美丽建设综合指数呈现两极分化的态势。各区域内部差异较大,珠三角和粤东、粤西、粤北地区均有优劣城市。珠三角地区的深圳、惠州、肇庆、珠海,粤北地区的梅州、粤东地区的汕尾和粤西地区的阳江美丽建设进程较快;珠三角地区的东莞、佛山、中山和粤西地区的湛江美丽建设进程缓慢,影响美丽广东建设总体进程。

(3)“十四五”时期,广东省仍需以美丽广东建设为引领,巩固先发优势,补齐现有短板,在深入打好污染防治攻坚战中,保持力度、延伸深度、拓展广度,持续提升生态环境治理水平、绿色发展水平、环境基础设施建设水平,加快美丽广东建设进程。

本研究借鉴国家发展改革委《美丽中国建设评估指标体系及实施方案》,构建了美丽中国建设优化指标体系,分析了美丽广东建设的优势与不足,以及21 个地市美丽建设进程,能够反映广东现阶段美丽建设的基础状况与区域差异,与前人研究成果具有较好的一致性[25]。但因评估指标尚未统一,指标选取仍存在一定局限性,未能充分反映各地美丽建设水平。下一步研究将考虑完善评估指标体系及评估方法,指标体系将延伸至社会、政治、文化等领域,全面科学研判美丽建设进程。