无创正压通气治疗对COPD合并睡眠呼吸暂停综合征的影响

2022-11-16张德丰

张德丰

1.大埔县人民医院 急诊科,广东 梅州 514200;2.大埔县茶阳镇卫生院,广东 梅州 514200

0 引言

慢性阻塞性肺疾病(COPD)属于临床常见的呼吸科慢性疾病之一,以气流受限为主要特征,且具有不完全可逆、进行性发展特点,致残率以及复发率高,治疗时间长,预后不佳[1]。临床统计后发现约86%的COPD患者因自身病症的关系导致其存在相对严重的负面情绪,睡眠质量降低,且多数患者合并伴有睡眠呼吸暂停综合征[2]。睡眠呼吸暂停综合征是指一种以睡眠期间呼吸反复呼吸停顿、严重打鼾为特征的综合征,能够引起间歇缺氧以及交感神经活化,病情持续进展为心血管疾病、神经认知障等系列并发症,患者睡眠结构紊乱,睡眠质量下降,极易在白天嗜睡,加重了患者心理与生理负担,加大了临床治疗难度。近年来无创正压通气在肺部疾病的治疗中应用广泛,是一种无创辅助通气的模式,在COPD的治疗中效果显著,能明显降低COPD患者的插管率,改善其生理状况,延长其生存期限。因而本次研究将无创正压通气应用于COPD合并睡眠呼吸暂停综合征的临床治疗中,注重探究其疗效及对患者肺功能指标、动脉血气指标、睡眠质量、多导睡眠监测指标及不良反应发生率的影响,现做如下报道。

1 资料与方法

1.1 一般资料

本次实验共纳入86例COPD合并睡眠呼吸暂停综合征患者,均选取于2017年3月-2018年3月,按照入院顺序分为观察组(n=43)与对照组(n=43)。对照组43例,男23例,女20例;年龄35~72岁,平均(53.14±10.22)岁。观察组43例,男25例,女18例;年龄36~71岁,平均(52.97±11.40)岁。统计学处理结果显示两组一般资料基本均衡(P>0.05),具有研究意义。

纳入标准:①均符合《慢性阻塞性肺疾病诊治指南》[3]《阻塞性睡眠呼吸暂停低通气综合征诊治指南》[4]中关于疾病的诊断标准;②临床表现出不同程度的咳嗽、呼吸困难、气喘等症状;③病历资料与临床档案完整;④对本研究了解、知情,且同意参加。

排除标准:①伴有心肝肾等严重脏器性损伤或功能不全;②处于妊娠哺乳期女性;③患有精神疾病或认知障碍,无法正常沟通者;④长期使用糖皮质激素治疗、全身感染、无法配合呼吸机者。

1.2 方法

对照组采用常规药物治疗,依据患者实际病情常规给予他汀类药物、阿司匹林、β受体阻滞剂等药物。观察组采用无创正压通气治疗,选取美国伟康公司生产的无创正压仪器,安排专业的睡眠技师以及操作人员对COPD患者治疗,将仪器设置为持续性的正压通气模式,呼吸频率(RR)设置为12~16次/min,且仪器的最佳压力为患者在95%的睡眠时间中可有效将气流受限消除。通气期间若0.5h后未出现呼吸事件,则每隔5min左右回降1cmH2O,直至再次出现事件。重复以上操作几次,直达最佳压力。无创正压通气治疗持续3个月。

1.3 观察指标

①疗效有效率评价。评价标准:患者胸闷、呼吸困难及咳嗽等症状基本消除或者显著缓解,病情在14d中内未反复,且睡眠显著改善评价为显效;患者胸闷、呼吸困难及咳嗽等症状明显好转,咳痰量下降,且夜间睡眠改善评价为有效;患者胸闷、呼吸困难及咳嗽等症状未缓解或加重,睡眠质量差[5]。疗效有效率=显效率+有效率。②治疗前后肺功能指标评价。使用肺功能检测仪监测指标,即第1秒用力呼吸容积(FEV1)、肺活量(FVC)、第1秒用力呼吸容积与肺活量比值(FEV1/FVC)。③治疗前后动脉血气指标评价。使用血氧监护仪检测pH、动脉血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)。④治疗前后睡眠质量PSQI评分、ESS评分评价。采用匹茨堡睡眠质量指数量表(PSQI)评价,包括睡眠质量(6条目)、日间功能障碍(2条目)、入睡时间(4条目)、睡眠障碍(9条目)、睡眠时间(2条目)、睡眠效率(3条目)、催眠药物(3条目)等7项,均按照0~3级记分,得分越低,患者睡眠质量越好。Epworth困倦问卷(ESS),按照选择的0、1、2、3作为相应分值,分值与瞌睡倾向成正比[6]。⑤比较两组指标前后多导睡眠监测指标。使用多导睡眠呼吸监测仪(俄罗斯Neurosoft公司生产,型号:Neurom-Spctrum-5型)进行睡眠呼吸监测,起止时间点为入睡前到醒觉时。指标包含最长呼吸暂停时间、夜间血氧饱和度最低值(SpO2Low)、呼吸暂停低通气指数(AHI)。⑥两组不良反应发生率比较,如腹胀、口鼻咽喉干燥、气胸等。

1.4 统计学分析

数据使用SPSS 22.0统计学软件录入处理,计量资料以()表示行t检验,计数资料以[n(%)]表示行χ2检验,P<0.05提示差异有统计学意义。检验标准α=0.05。

2 结果

2.1 两组疗效有效率比较

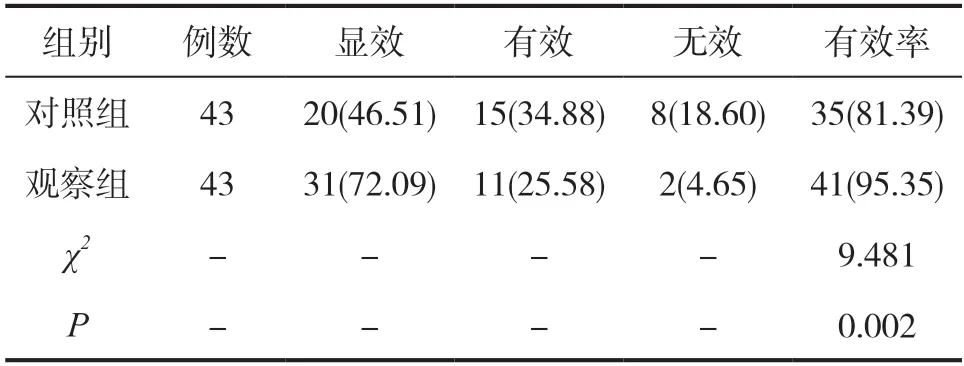

观察组疗效有效率95.35%高于对照组疗效有效率81.39%(P<0.05),见表1。

表1 两组疗效有效率比较[n(%)]

2.2 两组治疗前后肺功能指标比较

治疗前两组肺功能指标F E V1、F V C、FEV1/FVC水平组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组肺功能指标FEV1、FVC、FEV1/FVC水平高于对照组(P<0.05);两组肺功能指标FEV1、FVC、FEV1/FVC水平治疗前后组内比较显著提升(P<0.05),见表2。

表2 两组治疗前后肺功能指标比较()

表2 两组治疗前后肺功能指标比较()

注:组内比较,aP<0.05。

2.3 两组治疗前后动脉血气指标比较

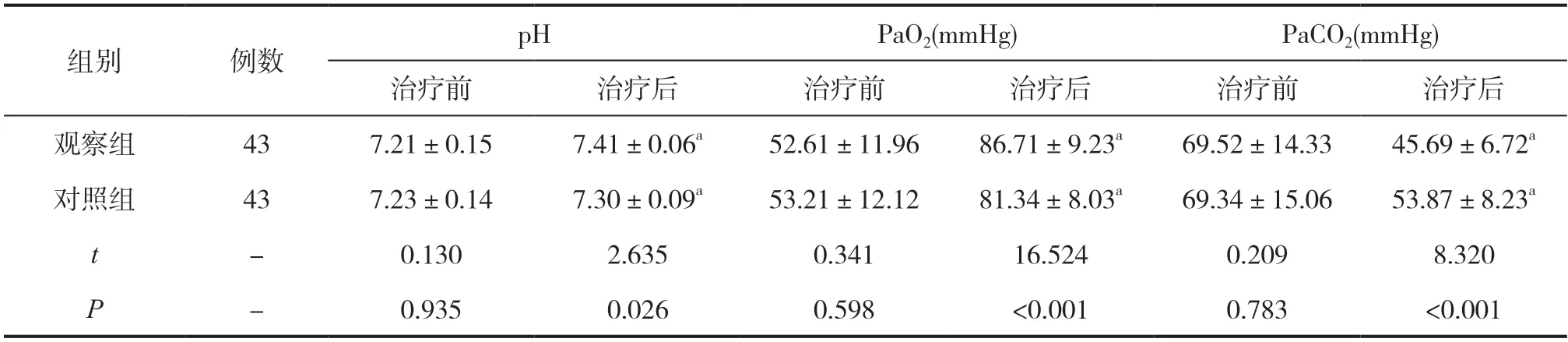

治疗前两组动脉血气指标pH、PaO2、PaCO2水平组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组动脉血气指标pH、PaO2水平高于对照组,而PaCO2水平低于对照组(P<0.05);两组动脉血气指标pH、PaO2、PaCO2水平治疗前后组内比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组治疗前后动脉血气指标比较()

表3 两组治疗前后动脉血气指标比较()

注:组内比较,aP<0.05。

2.4 两组治疗前后睡眠质量PSQI评分、ESS评分比较

治疗前两组睡眠质量PSQI评分、ESS评分组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组睡眠质量PSQI评分、ESS评分均低于对照组(P<0.05);两组睡眠质量PSQI评分、ESS评分治疗前后组内比较显著降低(P<0.05),见表4。

表4 两组治疗前后睡眠质量PSQI 评分、ESS 评分比较()

表4 两组治疗前后睡眠质量PSQI 评分、ESS 评分比较()

2.5 比较两组指标前后多导睡眠监测指标

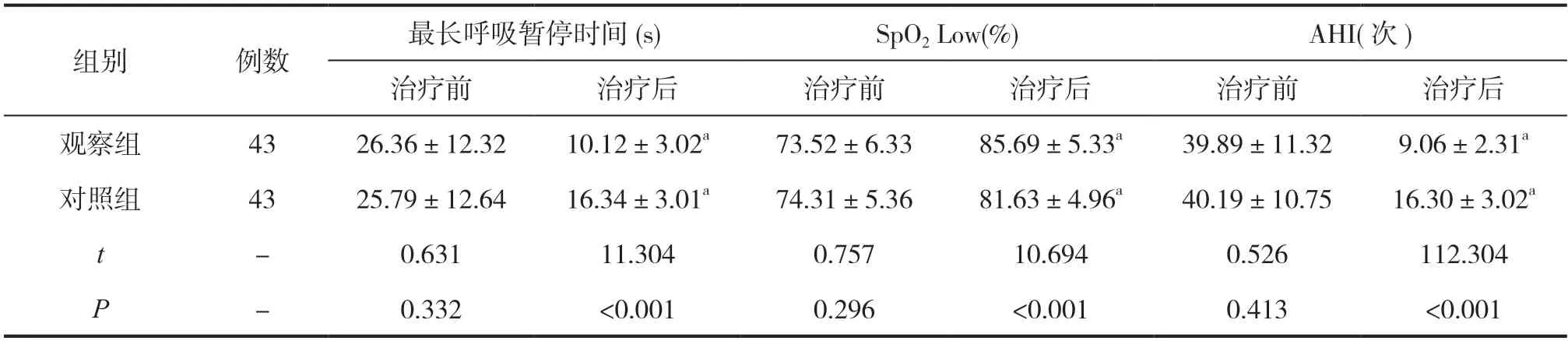

治疗前两组多导睡眠监测指标最长呼吸暂停时间、SpO2Low、AHI水平组间比较,差异无统计学意义(P>0.05);治疗后观察组多导睡眠监测指标最长呼吸暂停时间、AHI水平均低于对照组,而SpO2Low水平高于对照组(P<0.05);两组多导睡眠监测指标最长呼吸暂停时间、SpO2Low、AHI水平治疗前后组内比较,差异有统计学意义(P<0.05),见表5。

表5 比较两组指标前后多导睡眠监测指标()

表5 比较两组指标前后多导睡眠监测指标()

注:组内比较,aP<0.05。

2.6 两组不良反应发生率比较

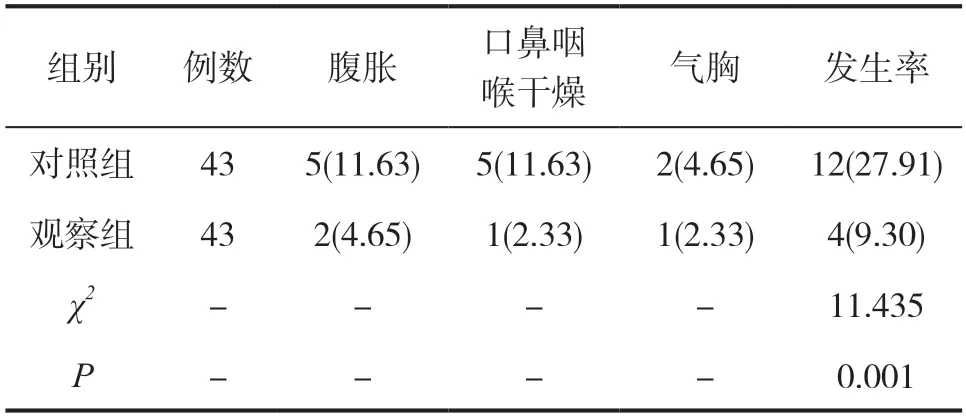

观察组不良反应发生率9.30%低于对照组不良反应发生率27.91%(P<0.05),见表6。

表6 两组不良反应发生率比较[n(%)]

3 讨论

COPD合并睡眠呼吸暂停综合征病情复杂,目前临床尚未完全明确其致病机制,患者睡眠时常出现鼾声响亮、呼吸暂停、呼吸短促或困难等现象,严重者甚至于睡眠时猝死,对患者正常生活以及生命安全均造成了较大威胁[7]。随着我国医学技术的不断发展以及对于COPD合并睡眠呼吸暂停综合征研究的不断深入,多位学者推测,其主要病理基础为睡眠时出现的反复上气道塌陷导致其发生缺氧、二氧化碳潴留,加大了夜间低氧血症、高碳酸血症的反复发生,机体大脑皮层功能紊乱,血管舒缩调节能力降低,直接损伤心、脑、肺等多系统功能,导致患者并发肺动脉高压、肺源性心脏病等病症,严重威胁患者生命健康;同时夜间持续处于高血压状态可引起微血管与动脉血管异常[8]。

COPD分为急性加重期与稳定期,且会交替出现,稳定期表现为相对稳定的咳嗽咳痰症状,或者症状相对急性加重期轻微,但稳定期COPD患者的肺功能仍呈进行性减低状态,且伴有全身炎症反应及气道炎症的病理性损害。调查分析发现诸多COPD患者伴有睡眠呼吸暂停综合征,表现为夜间睡眠时打鼾,且睡眠时表现为低通气、呼吸暂停等,影响其睡眠质量[9]。本次研究将无创正压通气应用于COPD合并睡眠呼吸暂停综合征的临床治疗中,与既往常规通气方式不同,无创正压通气直接利用鼻面罩连通呼吸机与患者之间进行通气,患者安全性与舒适度得以保障。本文研究结果显示,观察组疗效有效率95.35%高于对照组81.39%(P<0.05);治疗后观察组肺功能指标FEV1、FVC、FEV1/FVC水平,动脉血气指标pH、PaO2水平,SpO2Low水平均高于对照组,而PaCO2水平,多导睡眠监测指标最长呼吸暂停时间、AHI水平低于对照组(P<0.05);治疗后观察组睡眠质量PSQI评分、ESS评分均低于对照组(P<0.05);观察组不良反应发生率9.30%低于对照组27.91%(P<0.05),上述结果与周蓉等[10]、黄小霞等[11]研究结果近似,提示采用无创正压通气治疗能够明显调节肺功能恢复正常,改善其嗜睡、睡眠质量差现状,同时还可改善患者动脉血气指标,缩短夜间睡眠呼吸暂停时间及次数,具较高的安全性。经分析,无创正压通气依据患者胸肺组织压力、容积曲线情况在曲线陡直段采用较小的气道支持,能够与内源性呼气末正压形成对抗,引起患者气道发生较大气量的变化,实现机械性支气管扩张,增加通气量,有效避免细支气管气道陷闭,防止二氧化碳重复呼吸,减少死腔,最大程度改善缺氧、二氧化碳潴留现象。即使是在患者夜间呼吸减弱或暂停时,其也能够即时激活,保障机体通气顺利,对极其脆弱的呼吸中枢实现强大的保护作用;同时期良好的气道湿化功能也有助于提高患者夜间睡眠舒适度,恢复正常的生活与睡眠[12]。通过多导睡眠监测可详细全面地监测患者的睡眠体位、鼾声、经皮外周血氧饱和度、呼吸运动幅度、口鼻气流以及眼电图、心电图、肌电图、脑电图等各项生理参数,以此客观、整体评价患者在睡眠时的睡眠时间、睡眠质量与效率、是否出现呼吸紊乱等情况,加之使用匹茨堡睡眠质量指数量表(PSQI)、Epworth困倦问卷(ESS)能积极评价患者睡眠呼吸及睡眠质量情况,COPD合并睡眠呼吸暂停综合征患者通过无创正压通气治疗,其内源性吸气末正压下降,且能在一定程度上减少呼吸做功的损耗,缓解呼吸肌疲劳,改善通气,减轻二氧化碳潴留,以此改善动脉血气指标,同时还可打开上气道,改善睡眠结构,改善通气,使呼吸肌疲劳得到舒缓,减轻酸中毒,促肺动脉高压得到控制,以改善睡眠呼吸暂停情况。经进一步分析发现COPD患者在清醒状态下动脉血氧分压(PaO2)下降,而当处在睡眠状态时,动脉血氧分压(PaO2)会进一步降低,增加夜间睡眠风险性,不仅会诱导睡眠质量降低,更会导致心律不齐、肺动脉高压等并发症,而通过无创正压通气治疗可较好地提升动脉血氧分压(PaO2),降低并发症发生率。无创正压通气有诸多优点:第一,通气时操作快捷、简便,同时可在短时间内起止;第二,该通气方式在极大程度上降低因气管插管所致的相关肺部并发症;第三,该通气方式无需行气管切开,因而大大提升通气的安全性;第四,缩减治疗时间、减少医疗费用,降低患者的经济压力;第五,对循环系统的影响较小;第六,治疗期间保留患者正常的说话、进食、咳嗽等功能,值得推广使用。

综上所述,COPD合并睡眠呼吸暂停综合征患者通过无创正压通气治疗的效果显著,可显著改善患者动脉血气指标,可促进患者肺功能恢复正常活动,显著提高睡眠质量,缩短夜间睡眠呼吸暂停时间及次数,安全性高,值得推广。