密闭式吸痰对急性呼吸窘迫综合征患者肺换气功能的影响及护理干预

2022-11-16崔海珍

崔海珍

茂名市电白区人民医院,广东 茂名 525400

0 引言

临床中急性呼吸窘迫综合征属于十分常见的疾病类型,归属于缺氧性呼吸衰竭、急性进行性呼吸衰竭的范畴,以呼吸窘迫伴发严重低氧血症为多发症状,诱发急性呼吸窘迫综合征的原因可分为多种,包括感染、创伤以及休克等,其中病毒性肺炎是导致急性呼吸窘迫综合征的主要原因之一。急性呼吸窘迫综合征是呼吸内科临床上的常见、多发疾病,患者临床表现为急性起病、呼吸窘迫、低氧血症等,患者病情危急,需要时刻保持其呼吸道顺畅。气管内吸痰是急性呼吸窘迫综合征患者救治中的一个关键环节,通过气管内吸痰可及时吸出呼吸道分泌物,以保持人工气道通畅,维持机体的通气功能,避免发生肺部感染。现阶段临床上应用较为广泛的吸痰方式有两种,其一是开放式吸痰,其二是密闭式吸痰[1-3]。开放式吸痰在临床应用过程中容易引发呼吸机交叉感染,导致治疗中断,而密闭式吸痰可避免上述不良情况,以保障吸痰工作的顺利进行,缓解医护人员的工作负担。本次研究时间为2019年1月-2020年2月,共选取本院66例患者作为研究对象,旨在进一步研究密闭式吸痰的治疗效果以及对患者肺换气功能的影响,详述如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

现共选取66例急性呼吸窘迫综合征患者为主要对象,所有患者均在本院接受治疗,纳入研究对象的时间段是2019年1月-2020年2月。采用数字随机表法将其平均分为两组,33例/组。对照组中:男20例,女13例;年龄20~78岁,平均(49.62±2.38)岁;发病至就诊时间为6~13h,平均(9.52±0.16)h。观察组中:男21例,女12例;年龄21~76岁,平均(49.54±2.43)岁;发病至就诊时间为5~13h,平均(9.51±0.15)h。经比较两组的各项基本资料,发现观察组与对照组的相关指标对比不存在显著差异,说明两组之间是具备可比性的。所有患者在参与研究前对本研究均表示知情、同意,自愿参与,且本次研究符合医学研究的伦理要求。

纳入标准:①血氧分压(partial pressure of blood oxygen,PaO2)<6.60kPa;②呼吸频率>28次/min;③通过胸片检查发现存在肺部阴影或实变≤1/2肺野。排除标准:①存在心脏功能和肺功能异常;②合并心理异常,精神障碍;③合并凝血功能障碍;④满足中华医学会呼吸病学分会制定的诊断相关标准。

1.2 研究方法

对照组采用开放式吸痰:脱离气管插管和呼吸机,吸痰管插入深度要控制在气管插管前端1cm以内,中心负压吸引连续15s,在吸痰的同时旋转撤出吸痰管,并在吸痰结束后重新连接呼吸机。

观察组采用密闭式吸痰:将呼吸机Y型管、人工气道和负压吸引装置连接形成密闭的吸引系统,输液器滴入湿化液,吸痰时左手持吸痰管和负压吸引的连接处,并使用食指或拇指控制好吸引阀,右手接吸痰管,深度控制在气管插管前端1cm范围内。吸痰管薄膜保护套随吸痰管插入后自行皱缩,并按下吸引阀的开关,连续15s做负压吸痰。在吸痰的同时旋转撤出吸痰管,若患者痰液黏稠,则对其实施气道湿化处理。吸痰停止后,回抽吸痰管,在可见导管上黑色指示线时按吸引阀,对管腔内痰液进行冲洗,洗净后下次备用。

两组患者均接受常规护理干预措施,具体护理内容如下:①加强对患者的心理、饮食等方面的护理,对患者的心理状态、病情等方面进行评估,制定针对性较强的护理方案。采用急性生理与慢性健康评分量表Ⅱ评估患者病情,4h/次,并依据患者病情调整护理措施。②对患者生命体征、颅内血流灌注压和颅内压进行更严密的监测。当患者出现光反射消失、瞳孔扩大、呼血压下降、呼吸深慢时,患者可能出现颅内血肿、脑水肿或者发生脑疝,应及时通知医生,对患者进行救治。③保持患者床头抬高15°~30°,同时应保持患者的头部偏向一侧,避免患者胃内容物反流,同时使患者脑静脉血快速回流,降低患者颅内压,减轻水肿。控制输液速度,防止由于输液过快引发患者出现脑水肿或肺水肿。④加强口腔护理,及时清洁患者口腔;对于眼睛无法有效闭合的患者,需要对患者的角膜使用红霉素眼膏预防性涂抹,降低感染发生率。⑤保持患者呼吸通畅,防止患者呼吸道被痰液堵塞,若患者病情允许,可以通过翻身或者叩背,促进患者自主排痰。必要时可对患者进行气管切开处理,气管切开后需要对患者的气肿、切口渗血等情况进行监测。并保持气管套管的畅通,并防止其他异物吸入。⑥气道护理,细致观察人工气道的连接情况以保证人工气道处于密闭状态。可通过合理固定,调整气管插管的刻度和松紧以避免气管导管被挤压,并维持气道处于畅通状态,积极给予吸痰和气道湿化。⑦体位护理,患者在俯卧位状态下接受通气时,需遵照相应流程展开护理,积极做好翻身过程中的管道护理。在仰卧位状态下需维持患者身体处于一条直线,并将双臂置于身体两侧,于头部下方垫软枕,定期对患者进行一次翻身。⑧生命体征监测,密切观察患者的各项生命体征,详细记录血流动力学指标,结合患者实际情况做好液体管理,对液体出入量予以记录,维持其处于平衡状态。⑨镇静护理,针对存在烦躁、人机对抗的患者,需积极应用镇静药物以维持患者呼吸处于稳定状态,从而降低氧气消耗量。⑩并发症预防,积极做好肠内营养,将患者的床头适当抬高,通过鼻胃管或鼻十二指肠管实施营养支持,定期回抽胃液,若有胃潴留出现则停止饮食以避免误吸的情况发生,避免发生呼吸机相关性肺炎。

1.3 观察指标

比较两种不同吸痰方式对患者肺换气功能的影响和不良反应发生情况。

(1)分别于吸痰前、吸痰后,对两组患者的肺换气功能指标进行测定,并将两组的氧分压、二氧化碳分压、血氧饱和度和肺泡-动脉血氧分压差测定结果进行组内统计学处理。

(2)准确记录两组患者吸痰所用时间,并将两组的时间指标进行组间比较。

(3)动脉血气包括血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)。

(4)不良反应包括胃肠胀气、相关性肺炎、切口感染等。

1.4 统计学处理

分析和处理数据使用的统计学软件是SPSS 17.0,t和(均数±标准差)分别用于检验、表示计量指标,卡方和例数/百分率分别用于检验、表示计数指标,P<0.05说明差异有统计学意义。

2 结果

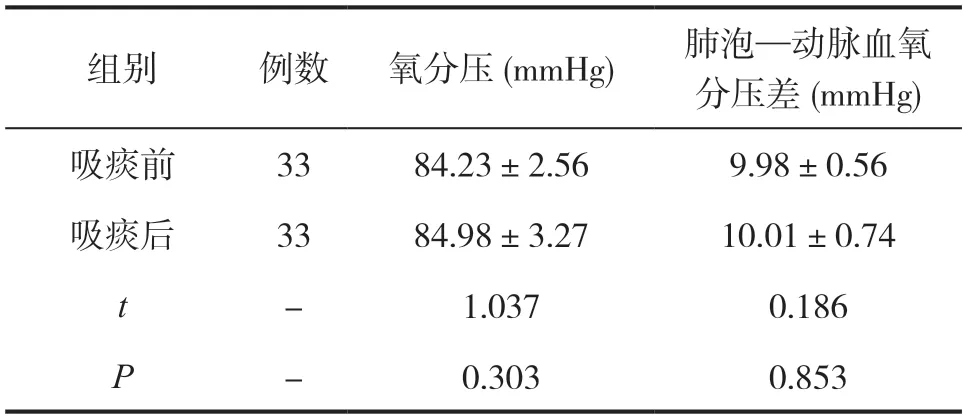

2.1 比较吸痰前、吸痰后观察组患者的肺换气功能指标波动情况

观察组患者吸痰前、吸痰后的氧分压、肺泡—动脉血氧分压差比较,差异无统计学意义(P<0.05),见表1。

表1 比较吸痰前、吸痰后观察组患者的肺换气功能指标变化()

表1 比较吸痰前、吸痰后观察组患者的肺换气功能指标变化()

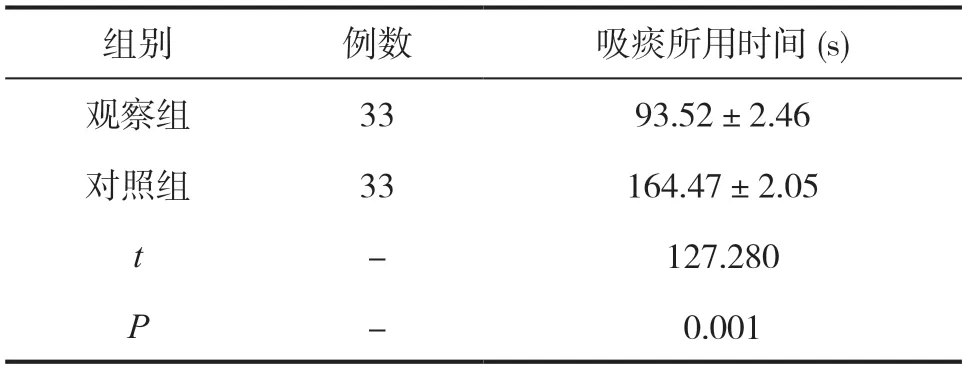

2.2 对比两组患者的吸痰所用时间

观察组患者的吸痰所用时间明显短于对照组,两组比较存在显著差异(P<0.05),见表2。

表2 两组患者的吸痰所用时间比较分析()

表2 两组患者的吸痰所用时间比较分析()

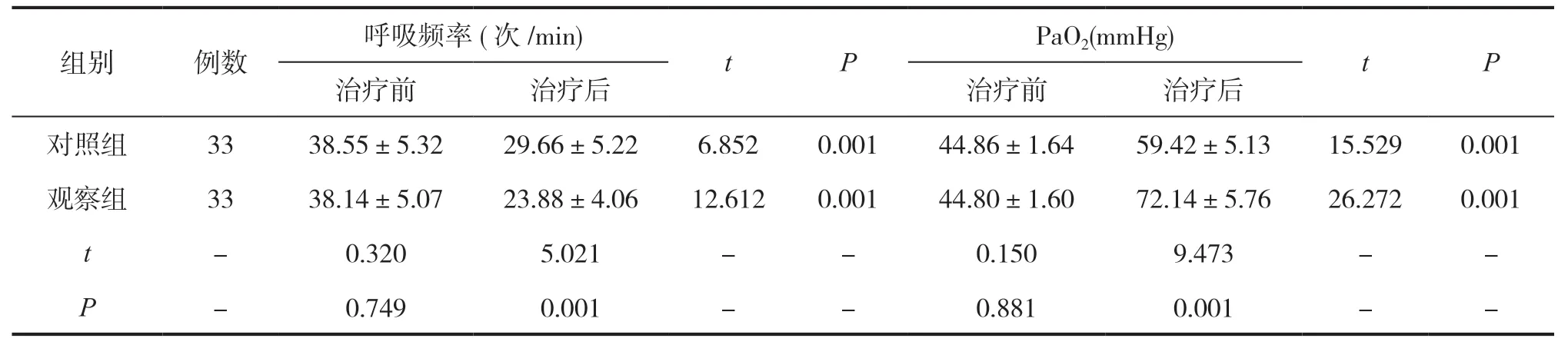

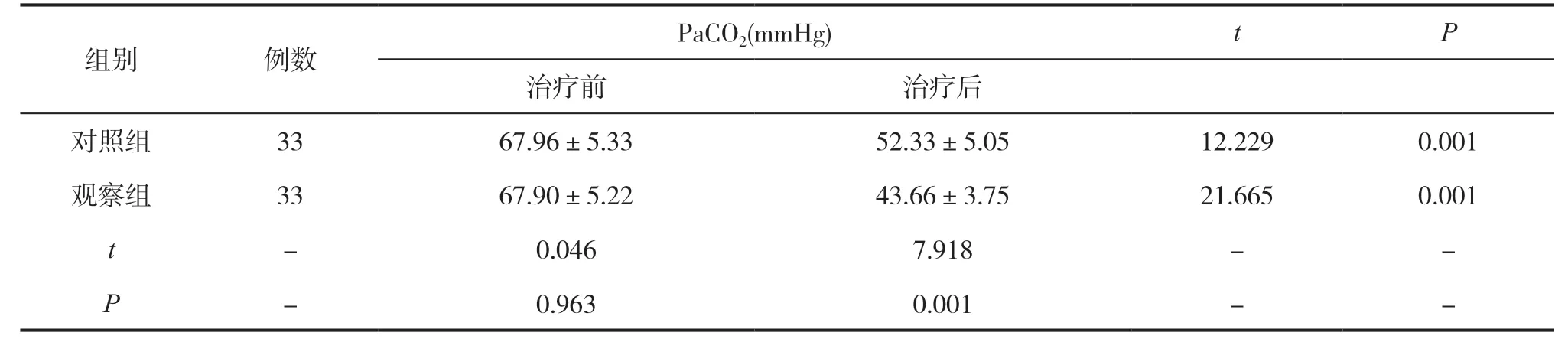

2.3 呼吸频率、动脉血气改善情况对比

经治疗前两组患者PaO2、PaCO2以及呼吸频率比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组患者PaCO2、呼吸频率均降低,PaO2均升高,观察组PaCO2、呼吸频率、PaO2均优于对照组,差异显著具备统计学意义(P<0.05),见表3。

表3 两组呼吸频率、动脉血气改善情况比较()

表3 两组呼吸频率、动脉血气改善情况比较()

续表3

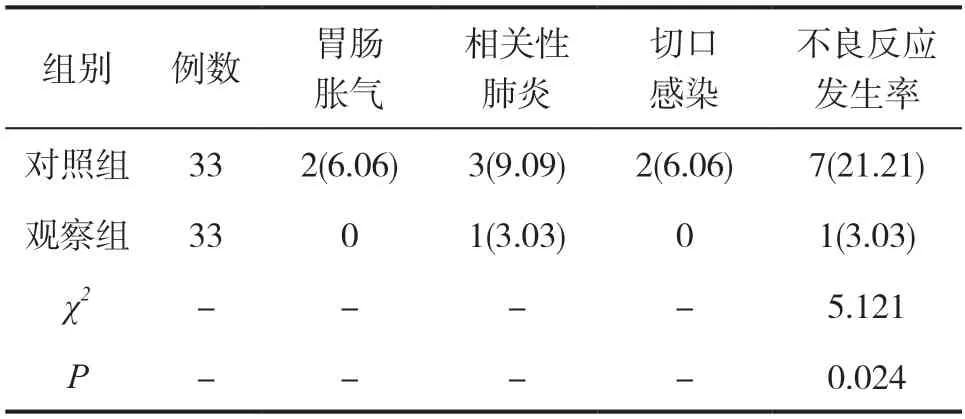

2.4 两组患者不良反应发生情况比较

胃肠胀气、相关性肺炎、切口感染等不良反应发生率比较,观察组较低,差异具备统计学意义(P<0.05),见表4。

表4 比较不良反应发生情况()

表4 比较不良反应发生情况()

3 讨论

急性呼吸窘迫综合征在临床中属于一种由多种因素共同导致以顽固性低氧血症为主要特征的综合性呼吸综合征,主要指在多种因素的共同作用下导致肺部血管组织音液体交换发生异常,使得肺中水量持续增加,肺顺应性降低,减少了肺泡,继而导致血流和通气比例失衡,其中病毒性肺炎则是导致急性呼吸窘迫综合征的重要因素之一。急性呼吸窘迫综合征主要指一种表现为呼吸衰竭和弥漫性肺水肿的疾病,虽然不能通过左心衰竭进行解释,但却能够和左心衰竭共存。由于病毒性肺炎所致急性呼吸窘迫综合征发病突然,病情进展迅速,对患者的生命安全产生了严重威胁。因此,针对病毒性肺炎所致急性呼吸窘迫综合征需积极采取有效的治疗措施,并给予呼吸支持,从而预防重要脏器受损。

本研究显示,采用开放式吸痰的急性呼吸窘迫综合征患者吸痰前后的肺换气功能指标有较大波动,但采用密闭式吸痰的患者吸痰前后氧分压、二氧化碳分压、血氧饱和度和肺泡-动脉血氧分压差波动情况无显著差异,并且患者的吸痰所用时间更短,充分体现了密闭式吸痰的应用优势。这主要是因为密闭式吸痰时,患者和呼吸机之间不断开,因此对患者肺容量的影响小,患者在吸痰时不容易出现肺泡萎陷,这对于维持患者的氧合功能有积极意义[4-5]。同时,采用密闭式吸痰对患者血氧饱和度的影响也相对较小,可避免患者出现反射性心率增快等症状,有利于维持患者肺换气指标的稳定性[6-7]。

此次研究结果提示,吸痰前后观察组患者的氧分压和肺泡-动脉血氧分压差比较,差异无统计学意义(P>0.05),对照组患者吸痰后的二氧化碳分压水平和肺泡-动脉血氧分压差均小于吸痰前,经比较差异有统计学意义(P<0.05);经治疗前两组患者血氧分压(PaO2)、动脉血二氧化碳分压(PaCO2)以及呼吸频率比较,差异无统计学意义(P>0.05),治疗后两组患者PaCO2、呼吸频率均降低,PaO2均升高,观察组PaCO2、呼吸频率、PaO2均优于对照组,差异具备统计学意义(P<0.05)。胃肠胀气、相关性肺炎、切口感染等不良反应发生率比较,观察组显著较低,差异具备统计学意义(P<0.05)。观察组患者的吸痰所用时间明显短于对照组,两组比较显著有统计学意义(P<0.05)。由此可知,急性呼吸窘迫综合征患者采用密闭式吸痰模式几乎不会影响患者的肺换气功能,同时配合针对性的护理更有利于提升工作效率和工作质量[8-10]。

在开展密闭式吸痰的同时,还需要配合针对性的护理干预措施。首先,要加强对患者的心理干预。护理人员在开展密闭式吸痰工作前,要向患者详细介绍吸痰的必要性和此种吸痰方式的安全性,让患者在有充分心理准备的前提条件下,消除患者的不适感和恐惧感,拉近护患之间的距离。其次,护理人员要掌握吸痰治疗时机,保持患者的呼吸道顺畅,尽可能减少吸痰操作次数,减轻吸痰管对气管造成的机械性刺激。最后,整个吸痰过程要全程执行无菌操作。密闭式吸痰管的连续使用时间不超过1d,在每次更换吸痰管时需要贴上时间标签,薄膜保护套破损时要及时更换。全程执行无菌操作,避免发生肺部感染[11-13]。

综上所述,急性呼吸窘迫综合征患者采用密闭式吸痰模式几乎不会影响患者的肺换气功能,同时配合针对性的护理更有利于提升工作效率和工作质量,值得推广。