有限移位模调式早期应用研究

2022-11-15文◎彭程

文◎彭 程

“有限移位模调式”①“模调式”指无绝对中心的调式,也包括欧洲教会调式与我国的五声调式等。参见拙文《俄文音乐理论术语“模调式”的概念阐释》,《人民音乐》2016 年第9 期。,是法国作曲家、理论家梅西安创造的术语。在《我的音乐语言技巧》②Olivier Messiaen. Technique de mon language musical. Paris,1944. 在中译本《我的音乐语言的技巧》(连宪升译,中国音乐书房1992 年版)中术语“有限移位模调式”译为“有限移位调式”。另外,桑桐、高为杰等理论家、作曲家称其为“模式”。一书中,他使用该术语介绍自己音乐创作中使用的7 种调式类音高组织。作为调式的一种,有限移位模调式此前已得到广泛应用。俄罗斯与法国作曲家的创作成为其历史发展的主要推动力,比如梅西安书中谈到的里姆斯基-科萨科夫、斯克里亚宾、斯特拉文斯基、拉威尔与德彪西等。

最早在和声学理论著述中探讨这类模调式的是俄罗斯作曲家、理论家里姆斯基-科萨科夫。他在1886 年出版的《和声学实用教程》中,介绍了为“全音音阶”配置和声的思路。③Римский-Корсаков Н. А. Практический учебник гармонии. М., 1937. С. 138.理论家、作曲家亚沃尔斯基(Б.Яворский,1877—1942),1899 年也已在研究这类模调式的相关问题。④Холопов Ю. Симметричные лады в теоретических системах Яворского и Мессиана // Музыка и современность: сб. ст. М.: Музыка, 1971. Вып. 7. С. 292.但在19 世纪,理论家并未进行整体性命名。卡图阿尔、斯波索宾、马泽尔、霍洛波夫、罗伊特尔施坦等20—21 世纪学者,对此进行了深入研究,使用了对称调式、循环调式、模进环绕调式、人工调式等多个概括性术语。其中,霍洛波夫使用的术语“对称调式”(Симметричные лады),在俄国音乐理论体系中被广泛采用(也是霍洛波夫指出其“模调式”本质)。但总体上,梅西安的术语是国际认可度最高的命名,其中也包括我国学界。

在当代音乐理论中,有限移位模调式是一个成熟于20 世纪的概念确定和应用广泛的调式系统,是现代音乐创作中重要的体系化音高组织形式。任何创新都不是无源之水。这种调式系统如何形成,如何从古典、浪漫主义调性体系的背景中脱胎并发展成熟,是本文尝试探讨的问题。

一、有限移位模调式体系

在今天回头审视这种一百多年前起被大量使用的音高组织体系,可以更清晰地认识其调式音列的共性特征:否定主音与调性,但在应用中常不同程度地与调性产生关联;承认等音性,以十二平均律为基础;承认八度性,以八度均分为基础并在八度内形成循环,客观上具有“微调式”特征。

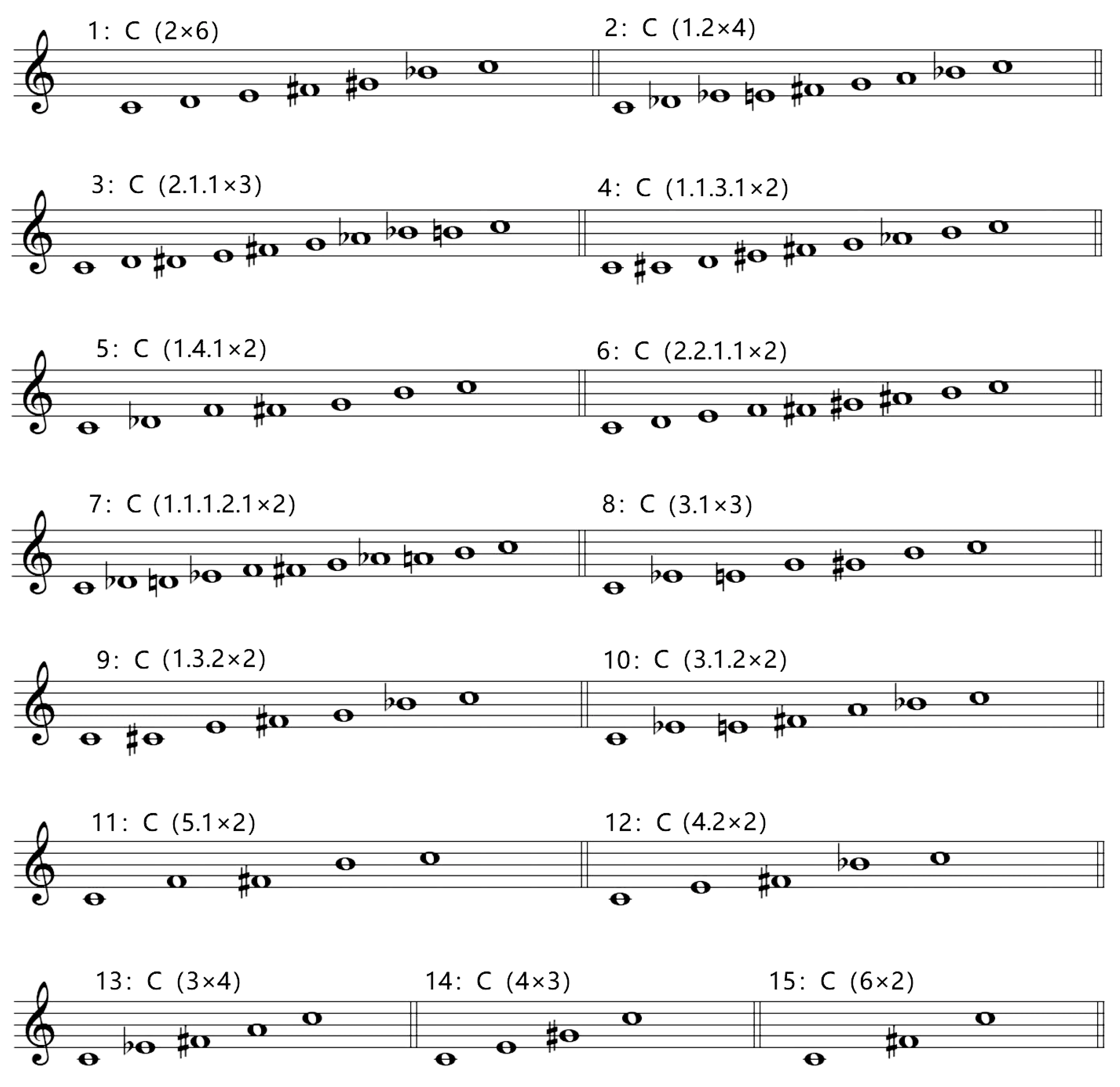

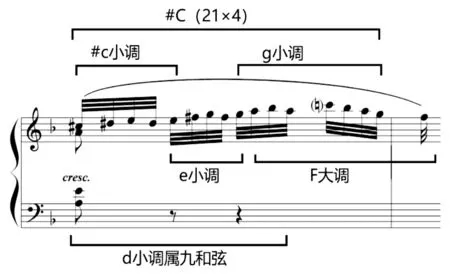

在十二音体系中,有限移位模调式共有15 种基本形式(见谱例1),每种形式在音乐创作中均有运用实例。由于第13、14、15 种有限移位模调式的结构分别为减七和弦、增三和弦与三全音音程,通常不被当作调式看待,因此本研究主要针对前12 种展开。下例模调式1—12 的顺序采用罗伊特尔施坦的排序方式,⑤Ройтерштейн М. Основы теоретического музыкознания. Искусственные лады. М.: Прометей. 2006.其中前7 种模调式的顺序来自梅西安的理论。

谱例1 15 种有限移位模调式

谱例1 中的模调式均以C 为“主音”,以乘法式表示音阶中相邻音级的半音数。模调式1 中I 级音与II 级音之间的半音数为2,其后各级之间的半音数均与此相同,即重复6 次,故为“2×6”。同理,模调式2 中I 级与II 级音间半音数为1,音级II 与III 之间半音数为2,III—IV—V、V—VI—VII、VII—VIII—I 级之间半音数同样为1和2,故为“1.2×4”。其他模调式的表示方式相同。

不同理论家对该体系中的模调式做了不同的分类,主要有从调式发展思维出发的二元体系与从音列结构规律进行区别的方法。后者比较常见,如将12 种调式分为以2 半音(全音)为单位均分八度的模调式1,以3 半音(小三度)为单位均分八度的模调式2,以4 半音(大三度)为单位均分八度的模调式3、8,以6 半音(三全音)为单位均分八度的模调式4、5、6、7、9、10、11、12。后3 类模调式的结构“框架”,恰好与模调式13、14、15 相吻合:减七和弦、增三和弦、三全音。

模调式1 与2 在音乐创作中使用较早,研究较多,存在多种不同的名称。如模调式1 也被称作全音阶、全音调式、格林卡调式、切尔诺魔音阶、增调式(由2 个增三和弦构成,或者说,每个音级上均可构成增三和弦)、梅西安第一模调式等;模调式2 也称全-半音阶、八音调式、里姆斯基-科萨科夫调式、减调式(可由2 个减七和弦构成,或者说,每个音级上均可构成减七和弦)、梅西安第二调式等。另外,也有研究将模调式3、模调式8 称为增调式,⑥霍洛波夫将模调式3、8称为增调式 (Холопов Ю. Симметричные лады в русской музыке//Идеи Ю.Н.Холопова в XXI веке. Ред.Кюрегян Т., М.: Музиздат, 2008. С.144),童忠良将模调式1、3、8 称为增调式(参见童忠良《新乐理教程》,湖南文艺出版社2003 年版,第8—10 页)。正是因其同样具有增三和弦的“骨架”,可由3 或2 个增三和弦构成。

(一)有限移位模调式的移位

十二音体系中自然调式均有12 种移位,即每个音上均有不同移位,这些移位所使用的音各有区别。“有限移位”一词的本质含义,是指这类调式在十二音系统中的移位数量不足12。梅西安以此特征为该类模调式整体命名。

严格来讲,有限移位模调式的移位最多有6 个。模调式1 共有2 种移位,可以认为是建立在C 与♯C 上的两种全音调式音高位置。而建立在D 与♯D、E 与F、♯F 与G、♭A 与A、♭B 与B 上的移位,均分别与前2种移位使用的音相同。(见谱例2)

谱例2 有限移位模调式1 的移位

同理,模调式2 有3 种移位,可认为建立在C、♯C、D 上。其他移位必与三者之一用音吻合。有限移位模调式移位数量的多寡,以乘法式中前面的数字相加获得。如模调式2(1.2×4)的移位数量为“1+2=3”,有3 种移位;模调式3(2.1.1×3)有4 种移位:“2+1+1=4”;也可以12 除以乘法式后面的数字获得,如模调式2(1.2×4)的移位数量为“12÷4=3”,模调式3(2.1.1×3)的移位数量为“12÷3=4”。类推可知,第4—12 模调式的移位数量分别为6、6、6、6、4、6、6、6、6。

(二)有限移位模调式的转位

转位指以某一音列的不同音级作为“主音”构成的用音相同、音阶结构不同的调式现象。比如,同音列的爱奥尼亚、多利亚等自然调式可视为不同转位,我国音乐中同宫组的宫、商、角、徵、羽5 调也可视为不同转位。传统模调式的转位数与自身调式音级数相等:自然调式7 种转位,五声调式5 种转位。但有限移位模调式的转位数量不会超过自身调式音级数量的一半。这与移位的情况高度相似,因此有限移位模调式同时也是“有限转位模调式”。

与移位数量一样,不同有限移位模调式的转位数量各异。将模调式的“原型”视为转位1,以模调式音阶II 级音作为“主音”构建调式音阶,即形成转位2,同理可形成转位3、转位4 等。

由此可发现,模调式1(及模调式13、14、15)只有1 种转位,以其音阶中任何一音为“主音”,音阶结构只有一种(2×6)。模调式2 有2 种转位,转位1 的结构为1.2×4,转位2 为2.1×4(见谱例3)。若以模调式2 的III 级音为“主音”构建转位形式,则再次回到1.2×4,与转位1 音阶结构相同。同一模调式的不同转位具有不同的应用可能性,在音乐中的表现力也不同。比如,模调式2 的转位1,可使用大三和弦或小三和弦结构的“主和弦”,但转位2 中两者均不存在;甚至不同作曲家对此的兴趣也不相同,比如,在里姆斯基-科萨科夫作品中使用模调式2 的转位2 远多于转位1,而梅西安的理论主要涉及转位1。

谱例3 有限移位模调式2 的转位

有限移位模调式的转位数等于乘法式前面数字的数量。如模调式2(1.2×4)的乘法式前面有数字1 和2,其转位数量为2;模调式3(2.1.1×3)的乘法式前面有3个数字:2、1、1,共有3 种转位,即转位1(2.1.1×3)、转位2(1.1.2×3)和转位2(1.2.1×3)。类推可知,模调式4—12 的转位数量分别为4、3、4、5、2、3、3、2、2。

(三)有限移位模调式的应用形式

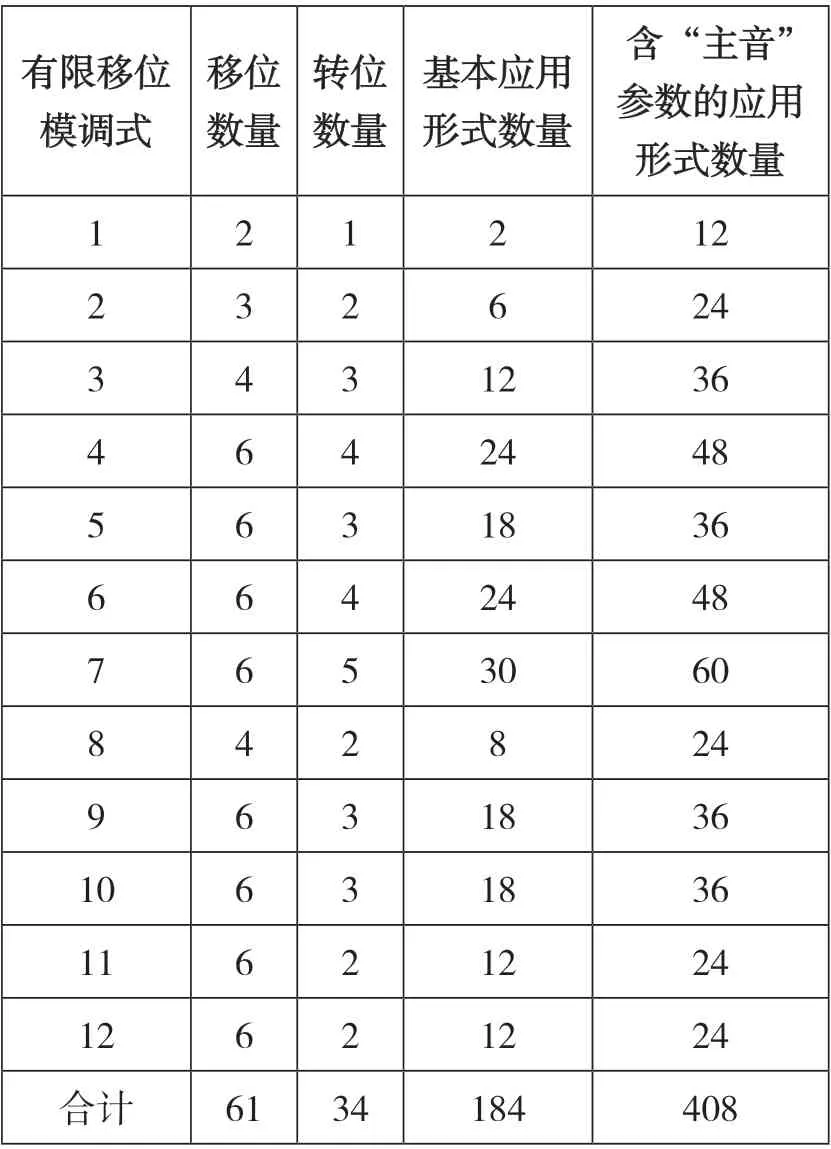

如果说模调式的移位更接近不同调性、调高的概念,那么模调式的转位实际上构成了不同的调式。由转位构成的“不同”模调式,具有同样的有限移位性质。因此,每种转位均可与移位结合,转位数与移位数相乘可得每种有限移位模调式的“基本应用形式”数。比如,模调式1 有2 种移位,1 种转位,其基本应用形式为2 种(2×1=2);模调式2 有3 种移位,2 种转位,其应用形式为6 种(3×2=6)。

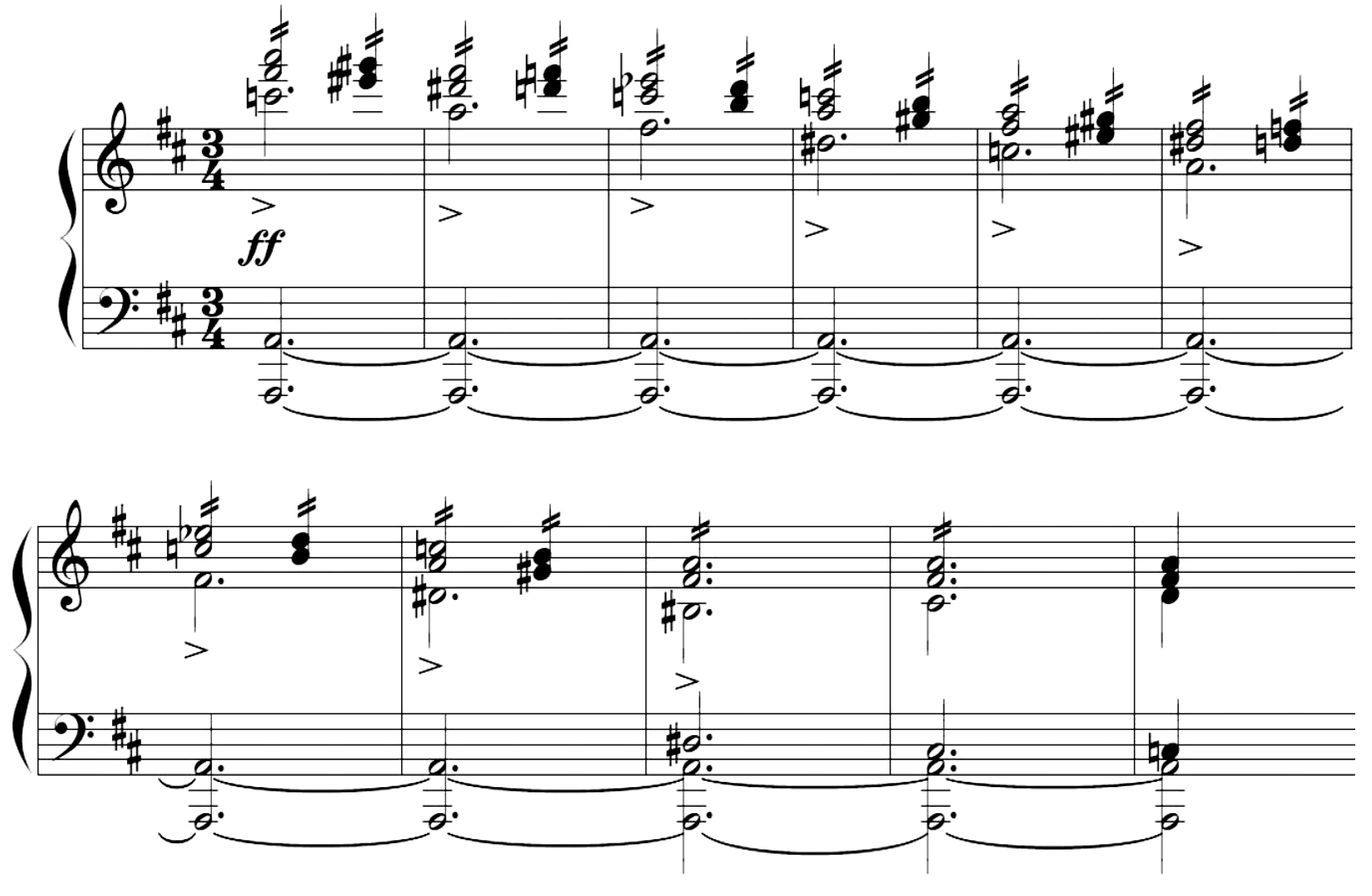

据表1,12 种有限移位模调式的基本应用形式共184 种。这184 种形式并不能概括有限移位模调式在音乐作品中的所有可能性。模调式移位的“有限”只是理论上的,在音乐创作实践中,有限移位模调式的移位仍然可达12 个。尽管有限移位模调式不是调性化音高组织体系,但是在大量应用中仍存在相对稳定的音与和弦,如童忠良谈到《鲁斯兰与柳德米拉》序曲中的模调式1“以D 为主音”⑦童忠良《现代乐理教程》,湖南文艺出版社2003年版,第9 页。。当相同模调式的相同移位使用了不同“主音”,同音之间的调式意义不同,模调式在音乐中的表现意义也不同。如模调式1 以C 为“主音”时,与《鲁斯兰与柳德米拉》中模调式所有调式音的音高可以重叠,但“调高”与调式音功能存在明显区别。

表1 有限移位模调式应用形式数量

这一点在其他11 种有限移位模调式中表现得更为明显。因此,仅增加“主音音高”为参数之一,有限移位模调式的应用形式便达到408 种(各模调式转位形式数×12)。在上海音乐学院现代和声分析课程中,这408 种应用形式的标记方式,以“主音音高+乘法式”的方式表示。如以C 为“主音”的模调式1 为“C(2×6)”,以♯C 为“主音”的模调式1 为“♯C(2×6)”。

如果结合模调式在实际作品中存在的旋法、骨干音、和弦用法等调式现象,会形成更多的“实际应用形式”。当然,有时在作品中并不存在明确的稳定音级,仅模调式音列清晰。

二、18 至19 世纪早期的偶然性使用

一般认为,有限移位模调式的使用始于1842 年俄罗斯作曲家格林卡创作的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》。这是指作曲家有意识地使用有限移位模调式的开始。事实上,此前大量作曲家的作品中也曾出现各种不同的有限移位模调式音列。

巴赫《英国组曲》中的片段性使用,是目前发现的较早实例。这套作品“是巴赫3 套键盘组曲中写作年代最早的,推测在1717 年之前完成”⑧唐瑾《巴赫〈英国组曲〉之萨拉班德演奏法初探》,《音乐艺术》2013 年第4 期,第94 页。。在《英国组曲》之三中g 小调《萨拉班德》从第13 小节的属功能(导七和弦)出发上行模进,进入♭a 小调的属五六、重属导三四(有高声部的属持续音)、终止四六(有延留音F)、属三和弦(半终止)、导二和弦,♭a 小调导二与g 小调重属导五六是等和弦,延续3 个小节后回到g 小调属功能(导三与属五六)。在g 小调的两个VII 级和弦之间的离调部分中,由一些高度半音化的和弦连接构成e 音上的有限移位模调式7 的转位3(1.2.1.1.1×2)。

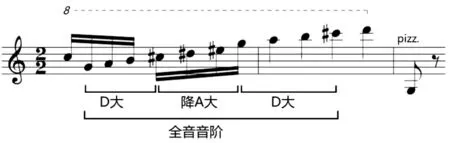

莫扎特《嬉游曲》(K.522)是创作于1787 年的一部室内乐作品,F 大调,4 个乐章。这部作品本身具有“游戏性质”,末乐章结尾处复杂的多调性、复和声现象,历来为音乐理论界所重视。其第三乐章C 大调“如歌的柔板”第75—76 小节出现模调式1。该片段处于第一小提琴独奏华彩段即将结束的位置,以旋律的方式从终止四六和弦过渡到属和弦。一般情况下,这里第一次出现的“g—a—b—♯c”全音四音列,作为重属调D 大调IV—V—VI—VII 级或许会直接进入d—g 完成过渡。但作曲家为延长过渡过程,从♯c 开始复制前面的四音列,形成了高出三全音的♭A 大调全音四音列“♯c—♯d—♯e—g”,再返回到高八度的“g—a—b—♯c”,之后才进入d—g 完成过渡。(见谱例4)

这一客观形成完整全音阶的过程,仅存在旋律发展上的“惯性”准备,在和声与调性布局上,三全音关系的调性对置不但具有突然性,而且造成强烈的不稳定性。

谱例4 莫扎特《嬉游曲》片段

19 世纪初,有限移位模调式音列在音乐作品中的出现更加频繁。

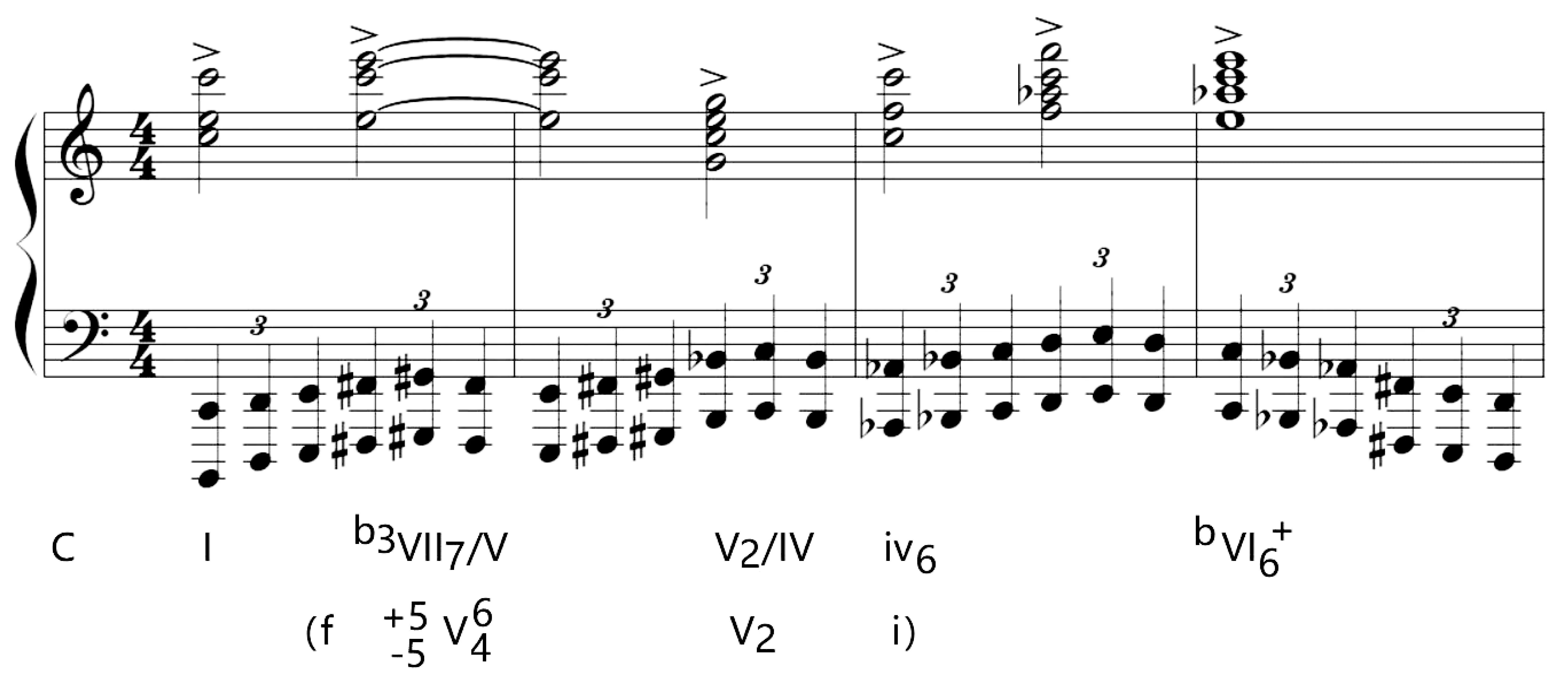

贝多芬1801 年创作的D 大调《第十五钢琴奏鸣曲》(op.28)第二乐章(d 小调行板)使用复三部曲式写成,呈示部分为再现单二部曲式。复三部曲式的再现部分中,在对单二部曲式中间部分结束和弦(属七和弦,同时也是对单二部曲式中再现的准备与连接)分解旋律进行装饰性再现时,形成了一个短小的华彩句(第79—80 小节)。这里的旋律运动,首先延续复三部曲式再现部分整体的加花方式,为属七和弦三音♯C与五音E(呈示部分中的旋律音)之间添加五音下方小二度辅助音♯D,3 个音形成半音数为“2.1”的结构,相同旋律加花方式向上拓展到和弦的五音—七音(E—♯F—G)、七音—九音(G—A—♭B),连续构成3 个半音数为“2.1”的三音结构;接下来因旋律“惯性化”延续之前装饰变奏的语汇而出现还原C 并下行折返,该音与和弦小九音、上方三音形成第4 个“2.1”三音结构(♭b—c—♯c),构成属和弦背景下完整的有限移位模调式2 的转位2(2.1×4)。(见谱例5)

尽管该片段处于单一和弦背景之下,但是连续出现的装饰性运动,构成了连续三度关系的不完整小调性旋律片段交错式变换:♯c 小调、e 小调、g 小调,之后进入F 大调。其过程无和声性准备,不稳定感强。

这一时期的音乐作品中,也有以和弦连接构成的有限移位模调式音列。

李斯特1926 年创作的《超技练习曲》(S.139)之5《鬼火》,是一首♭B 大调练习曲,自始至终使用高度半音化的旋律与高度不协和的和声。第7—8 小节由重属导七和弦(E—G—♭B—♭D)、导七和弦(A—C—♭E—♭G),以及它们各种转位的11 次连续交替构成模调式2:♭B—C—♭D—♭E—E—♯F—G—A—♭B—C。第10—11 小节同样是这两个和弦交替,但先后顺序颠倒。这个片段中不强调明确的调性,也不存在较稳定的音。但从更大的背景来看,两个纯五度关系减七和弦的交替运动,始终处于属持续音的影响下,仍保留了调性和声的功能特征。

谱例5 贝多芬《第十五钢琴奏鸣曲》片段

在舒伯特1828 年创作的《降E 大调弥撒》(Op.950)之4《圣哉经》第14—16 小节中,形成了3 个不同的有限移位模调式,其中既有旋律化的构成,也有和声化的构成。这段音乐由连续大三度下行的4 个三和弦构成:b 小三和弦、g 小三和弦、♭e 小三和弦、♭C 大三和弦。低声部由各和弦的根音与经过的七音构成模调式1 的下行音阶;合唱与其他伴奏声部均以三和弦连接的形式进行,形成模调式8(3.1×3);两者结合,整体上构成模调式3(3.1.1×3)。(见谱例6)

谱例6 舒伯特《圣哉经》片段分析

从低音旋律的运动与和声走向来看,以二和弦解决的“假象”直接进入非调内的下三度和弦是其特点。这保留了调性和声“解决”的周转逻辑,但功能性被大大削弱,强调了不同调性三度关系和弦连接的新鲜、不稳定与张力,将音乐推向高潮。

肖邦1829 年创作的《f 小调练习曲》(op.10,no.9)第25—28 小节的旋律部分,片段性地出现有限移位模调式2(2.1×4)。

谱例7 肖邦《f 小调练习曲》片段

该片段处于音乐的展开部分,旋律是乐曲第1—8 小节主题材料的变形与紧缩(见谱例7)。大二度上行级进音型作连续小三度(增二度)上行模进,构成了有限移位模调式2 (2.1×4)两个八度的音阶。与前面贝多芬作品类似,这里带有三度调性变换的因素,但和声以主调f 小调导七和弦为背景,从第一转位过渡到第三转位,作为终止前的下属功能和弦使用。作曲家以这种调性上的游离性与和声上的不协和将音乐推向高潮。

李斯特、肖邦之后的作品及其他浪漫主义作曲家的作品中也有类似的应用。古典主义、浪漫主义作曲家作品中有限移位模调式音列应用的主要特点整理如下:

(1)非调式化应用。有限移位模调式音列的应用不具备独立调式意义,作曲家也无意借此在调式领域做出突破与发展。

(2)偶然性应用。有限移位模调式音列的出现是小概率事件,偶然性强且不存在专有的描绘性意义。

(3)片段性应用。有限移位模调式音列的使用规模通常小于乐句,有时仅出现在个别声部,不构成完整的曲式结构,短至1 小节到数小节的片段之后回归常规调性环境。

(4)调性化的形成方式。有限移位模调式音列的使用,不仅在音乐上下文中未脱离调性环境,而且音列本身常由某种形式的快速调性变换形成。

(5)极限目的意识。有限移位模调式音列通常出现在全曲最不稳定、距离主调调性“最远”的展开性段落、高潮段落或华彩部分,构建调性极度不稳定、不明确及和声极度紧张的片段是主要应用目的。

三、19 世纪俄罗斯民族乐派的使用

格林卡的歌剧《鲁斯兰与柳德米拉》序曲与第一幕中,均使用了有限移位模调式1。因其与剧中角色切尔诺魔有关,被称为“切尔诺魔音阶”。

谱例8 音乐片段,出现在歌剧第一幕终场雷声大作,公主柳德米拉被切尔诺魔掳走,众人茫然之时。这里没有形成调性音乐中的和弦与和声周转,主要是弦乐、木管与铜管的八度齐奏下行级进式地呈示了模调式1 的音阶。同时,这里大二度音程的纵向结合与下行大三度的模进,仍然带有调性音乐中二和弦“解决”的意味,但并不因多种调性的变换偶然形成,而是调内的“不协和—解决”及其模进。

谱例8 格林卡《鲁斯兰与柳德米拉》第一幕片段

谱例9 达尔戈梅日斯基《石客》片段

达尔戈梅日斯基1866 年创作的歌剧《石客》(见谱例9)中使用模调式1 刻画石头人的形象。斯波索宾将其解释为“以增三和弦为和声基础的旋律化音型”⑨Способин И. Лекции по курсу гармонии. М.:Музыка, 1969. С.203.。这里由增三和弦与经过音形成的5 全音旋律动机在低声部上行模进,完全没有传统调性以三度、增四度关系进行转换的影子,而是把全音阶当作一个独立的调式使用,并在调内进行旋律化模进。

也可以调性功能的概念来理解其和声周转,但会复杂化且稍显勉强:该片段使用了省略五音的C 大调主和弦、小下属三和弦与♭VI 级增三和弦;♯F、♯G 与上方声部的C与E 结合,可作为重属导七的根音与降低的三音理解,♭B 音则是向下属调离调的二和弦七音。重属导七(G 大调的导七)与VI级的属七(F 大调或f 小调的属七)之间并无直接功能逻辑关系,但由于前者三音降低,与分裂五音的VI 级的属四六构成等和弦,使两者的连接具有了同功能组不协和和弦过渡性质。另外,5 个全音的关系包含在旋律调式的音阶中,是调性和声理论可以解释的极限。这里模调式的构成,具有C 旋律大调及其重属和弦特征音(♯F)结合的意味。

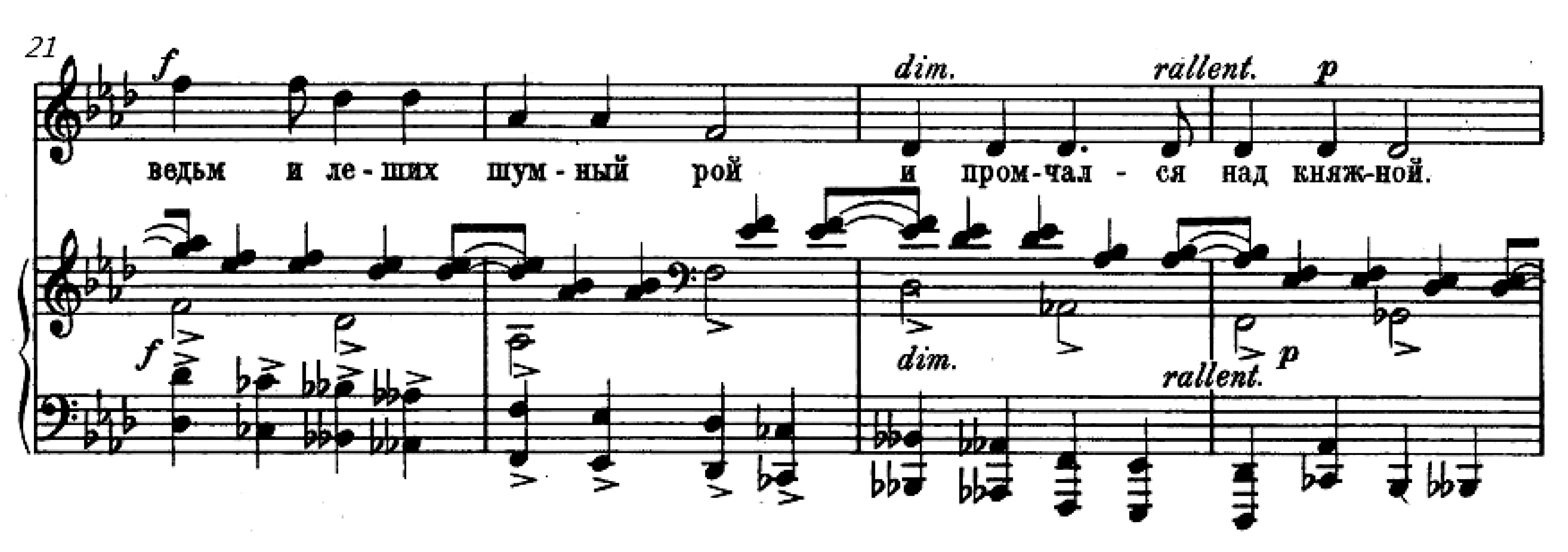

鲍罗丁1867 年作词作曲的♭A 大调浪漫曲《睡着的公主》(见谱例10),以钢琴声部下属音与属音的碰撞开始,呈示与再现部分也始终以大二度为和声特点。这为有限移位模调式1 的使用埋下了伏笔。第21 小节唱到“巫婆与树妖”时,所有声部使用模调式1,接下来该模调式继续在低声部下行音列中延续。

谱例10 鲍罗丁《睡公主》片段

19 世纪使用有限移位模调式最多的作曲家是里姆斯基-科萨科夫,主要是模调式2。如果说格林卡赋予了模调式1 独立的调式意义,那么模调式2 真正进入调式领域是在里姆斯基-科萨科夫的创作中实现的。

里姆斯基-科萨科夫在1867 年创作的交响音画《萨特阔》(见谱例11)中,第一次使用了模调式2。当描绘萨特阔坠入深海时,作曲家在弦乐队多次重复的片段性全音-半音下行动机(A—♯G—♯F—♯E)后,以低声部属持续音上的中提琴与单簧管减七和弦分解下行为背景,上方由小提琴与木管乐器连续全音-半音交替下行级进,形成了模调式2。这里和声的发展强调色彩表现力,没有明确的传统意义上的和弦周转与调性变换,但最终过渡到G 大调属和声。

谱例11 里姆斯基-科萨科夫《萨特阔》片段

该模调式在里姆斯基-科萨科夫后来的作品中大量应用,学界研究较多,此不赘述。其他有限移位模调式在19 世纪的使用比较少。穆索尔斯基声乐套曲《育儿室》中第一首《与保姆在一起》(1868)第30—34 小节唱到“国王的腿瘸了”时,所有声部由相隔三全音的两个大二度音程(♯C—♯D—G—A)构成,或者可以认为是有限移位模调式12(2.4×2)应用的实例。里姆斯基-科萨科夫《雪姑娘》(1881)树妖主题中,使用有限移位模调式3 的转位2(1.1.2×3),另外,《舍赫拉查达》(1888)第二乐章第108—109 小节,里姆斯基-科萨科夫使用了有限移位模调式7 的转位5 (1.1.1.1.2×2),描述童话中的异域风采。⑩参见霍洛波夫《俄罗斯音乐中的对称调式》。该文完成于1973 年,1975 年发表德文版(Symmetrische Leitem in der Russischen Musik // Die Musikforschung (Kassel).1975, Н4.),2008 年发表俄文版(Симметричные лады в русской музыке//Идеи Ю.Н.Холопова в XXI веке.Ред.Кюрегян Т., М.: Музиздат, 2008, C.114-145)。

霍洛波夫认为,在俄罗斯作曲家的作品中,格林卡的《鲁斯兰与柳德米拉》确立了有限移位模调式用以表现民间幻想性形象的典型用法,但这一传统可以追溯到格林卡之前的维尔斯托夫斯基(А. Верстовский)1835 年创作的歌剧中与咒语相关的音乐片段。⑪Холопов Ю. Симметричные лады в русской музыке//Идеи Ю.Н.Холопова в XXI веке. Ред.Кюрегян Т., М.: Музиздат, 2008. с.120.从前面的实例来看,该特征在19 世纪俄罗斯作曲家的创作中比较突出。当然也有例外,柴科夫斯基《第六交响曲》(1893)第一乐章中的有限移位模调式2 音列,并不强调其神秘性、幻想性的色彩表现力,主要是作为“调性不确定的极限手段”使用。⑫同注⑪,第122 页。这显然更接近格林卡之前的古典主义、浪漫主义作曲家的应用思维。但在歌剧《黑桃皇后》(1891)中,柴科夫斯基使用该音阶来表现伯爵夫人的幽灵形象。

俄罗斯民族乐派的这一模调式应用传统,被斯克里亚宾、斯特拉文斯基、普罗科菲耶夫、齐尔品、肖斯塔科维奇等本民族作曲家继承与发展。同时,该体系与神秘主义、非自然性、民族浪漫主义传说密切相关的思维,也被俄罗斯作曲家延续到20 世纪。比如,列比科夫《跳舞的土地精》、罗伊特尔施坦《外星人进行曲》等。

19 世纪俄罗斯作曲家对有限移位模调式的使用特征可总结如下。

(1)调式化应用。有限移位模调式音列在应用中具备独立调式意义,作曲家具有构成调式音阶的主观意识。

(2)特定表现意义。有限移位模调式在作品中主要用来表现具有非自然特征的,具有特定意义的事物、现象与状态等,作曲家在主观意识上将其与传统(自然)调式对立。

(3)规模较大的片段性应用。有限移位模调式仍然以片段性使用为主,无明显乐段式终止,但可达乐句规模。

(4)非调性化的形成方式。有限移位模调式仍然处于具有调性特征的音乐上下文中,但模调式本身的构成并无调性特征或仅有微量调性因素残留。

(5)极限意识被打破。尽管有限移位模调式仍常常处于紧张与不稳定的音乐氛围中,但调性与和声的“极限”构建已不是作曲家的最主要诉求,同时,模调式可出现在较平静的段落。简而言之,模调式本身的审美意义被挖掘出来。

结 语

综上所述,有限移位模调式早期的形成过程,首先是古典调性弱化与瓦解的过程。追求调性、和声上的极限不稳定性,以和声的“无准备”与“伪解决”打破功能和声基本逻辑的频繁调性变换,导致有限移位模调式音列在古典调性环境中生根发芽。在俄罗斯民族乐派的创作中,有限移位模调式打破古典调式体系的藩篱并获得了独立调式意义。

印象主义作曲家德彪西受到俄罗斯民族乐派的影响,在创作中应用有限移位模调式1 并使其调式意义进一步固化,应用方式更加成熟。其一,德彪西将有限移位模调式作为对调性与功能和声进行“反叛”的重要手段来使用,完全抛开调性和声的逻辑;其二,德彪西解放了有限移位模调式的表现力,使其摆脱了俄罗斯民族乐派创作中非自然性、神秘主义的“专有”描绘意义;其三,在德彪西作品中,有限移位模调式可以作为不小于乐段规模的完整曲式甚至整首作品的基本音高组织形式。比如,德彪西前奏曲《帆》中全音调式与五声调式成为并列的“无半音调式”,分别应用在作品的两端与中间。这不仅成为德彪西创作的技术特征之一,也使有限移位模调式获得作为调式的广泛应用可能。

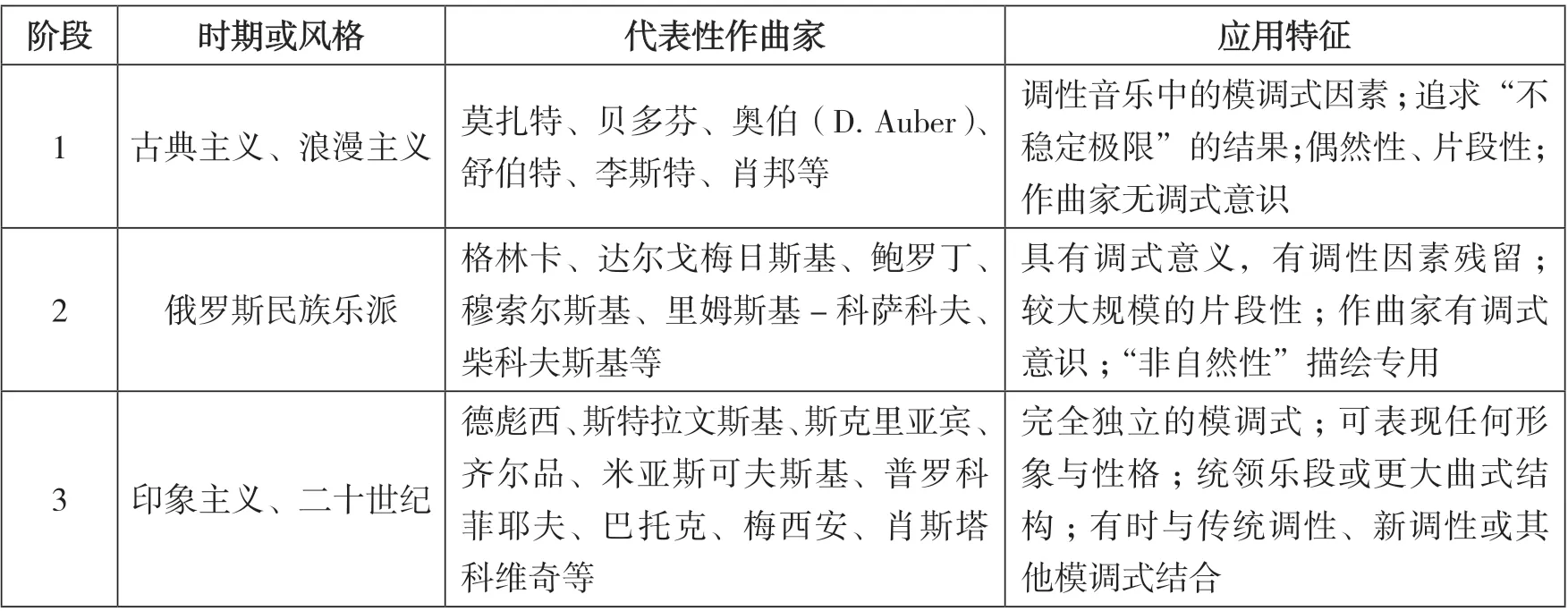

以格林卡与德彪西两位作曲家为界,有限移位模调式在音乐创作中的应用可分为3 个发展阶段:第1 阶段为格林卡之前的萌芽期,第2 阶段为从格林卡到德彪西之前的形成期,第3 阶段为自德彪西开始的成熟期(见表2)。

表2 有限移位模调式发展阶段

事实上,我们可以从第三个阶段中划出“第四类使用者”:将有限移位模调式与其他音高组织思维相结合(尤其是与民间调式结合)的作曲家。这并非德彪西在作品中并列使用全音调式与五声调式的方式,而是调式层面上的结合。尽管在西方作曲家的创作中也有实例,但是在我国作曲家作品中最为典型的,是江文也、赵晓生等作曲家的创造性应用。