敦煌藏文写本P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》的历史学研究①

2022-11-15张福慧陈于柱

张福慧 陈于柱

一、P.3288V藏文文献的抄写时间

法藏敦煌文献P.3288正面抄汉文文书 《玄像西秦五州占、太史杂占历等》,②郑炳林、陈于柱:《敦煌占卜文献叙录》,兰州:兰州大学出版社,2014年,第66页。背面存有多纸藏文书写,相继抄有沐浴洗头占、星占、人神占、宅经等4种占法①刘英华:《敦煌本P.3288 3555A VO藏文星占文书研究之一——九曜和二十八宿名表释读》,《西藏民族大学学报》2017年第5期;陈于柱、张福慧:《敦煌汉、藏文 〈宅经〉的比较历史学研究》,《敦煌研究》2021年第4期。。近来笔者对P.3288V藏文文献之第一种占法——沐浴洗头占进行了文字释读与汉译,以便于学界利用。②陈于柱、张福慧:《敦煌古藏文写本P.3288V(1)〈沐浴洗头择吉日法〉题解与释录——P.3288V研究之一》,《敦煌学辑刊》2019年第2期。本文拟在既有释文基础上,继续就此件藏文沐浴洗头占写本的抄写时间、内容书写、历史来源及成书背景、学术价值等问题作进一步探究,以展明此类敦煌藏文文献对于学界进一步研究唐宋之际流寓敦煌的吐蕃移民日常生活变迁所具有的特殊意义。

P.3288由多纸粘连而成,首尾均缺,背面自右向左相继抄写 《佛典摘抄》《佛曲》《乐住山》《五台山赞》、藏文文字、《乾宁三年丙辰岁正月归义军节度押衙某杂写》《步军都知兵马使张贤庆衔名》《归义军节度马步都虞侯银青光禄大夫检校太子宾客兼监察御史上柱国张怀政邈真赞并序标题》等。卷中藏文文字自 《乾宁三年丙辰岁正月归义军节度押衙某杂写》右侧空约3行处自左向右抄写,至 《五台山赞》止,表明此件藏文文献是利用P.3288背面上述两文中间的空白处抄录的,因此其抄写年代应在唐乾宁三年 (896)左右,属于归义军时代的可能性较大。

二、《沐浴洗头择吉日法》的内容书写与文本特点

沐浴洗头占抄写于P.3288V藏文文献第1—36行,主要由序言与卜辞两部分构成。前3行文字为序言,其汉译文为 “西拉热泽王至尊吉祥殊胜清洁身体和头发的时日宜忌,依此可使财富不至耗尽”。根据序言来看,此件是一篇以沐浴洗头时择吉日为主要内容的藏文占卜文献,且具有较强的佛教色彩。参照与此件性质相同的俄藏敦煌汉文文献Дx.01064、01699、01770、01701、01702、01703、01704《推皇太子洗头择吉日法》,笔者将此件藏文文献拟名为 《沐浴洗头择吉日法》。序言之后的占文以12个月为纲,言说各月30天中沐浴洗头的吉日、凶日及其影响,存有12组卜辞,其吉凶宜忌涉及容貌、健康、寿命、家庭财富、人身安全、夫妻关系、官职升迁等日常生活的各个方面。比如以四月为例:

敦煌藏文文献中涉及沐浴洗头占的写本,除P.3288V外,尚有英藏敦煌写卷IOL Tib J 506《时日宜忌》③陈践:《英藏敦煌藏文文献IOL Tib J 506号时日宜忌文书译释》,《西藏民族大学学报》(哲学社会科学版)2017年第4期。、法藏敦煌写卷P.T.127V《时日宜忌》④郑炳林、黄维忠:《敦煌吐蕃文献选辑·文化卷》,北京:民族出版社,2011年,第161—164页。。IOL Tib J 506在文例结构、卜辞内容上与P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》最为接近,但两者的行文书写与吉凶宜忌略有不同,前者主要强调何时沐浴为宜,如 “秋季一月初五,日中时沐浴为佳”,未像后者那样展开说明吉凶宜忌的具体内容。P.T.127V《时日宜忌》主要按照12个月的顺序依次记述每月裁衣、婚姻、沐浴、洗头、攻敌、祭祀、超度、搬迁等各类事项的吉日选择,故沐浴洗头占仅是此件的书写事项之一。与之相比,P.3288V(1)与IOL Tib J 506通篇是以沐浴洗头占为主要记述对象,不涉及其他事项,其专门性较强。

上述比较表明,P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》与IOL Tib J 506、P.T.127V三者虽性质相近,但应源自不同的底本,如果说P.T.127V《时日宜忌》是编译自汉文历书的话,①任晓波:《敦煌藏文写本研究的中国经验—— 〈敦煌吐蕃文献选辑〉两种读后》,《敦煌学辑刊》2012年第1期。那么P.3288V(1)与IOL Tib J 506应是以某部专门的沐浴洗头占书为底本编写而成。学界此前将IOL Tib J 506定名为 《时日宜忌》,虽点明了文本性质,但定名问题未能解决。鉴于IOL Tib J 506占卜事项主要集中于沐浴,故此件拟名为 《沐浴择吉日法》似较妥。

三、《沐浴洗头择吉日法》的文本来源

《旧唐书》记吐蕃社会风俗,言蕃人 “寝处污秽,绝不栉沐”②刘昫:《旧唐书》,北京:中华书局,1975年,第5220页。,其实是因为青藏高原气候限制了人们的洗浴活动,一般只有短暂的夏季才是高原居民沐浴的最佳时节。而P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》对一年12个月的沐浴洗头活动均有关注和记述,明显不符合高海拔地带居民的生活习惯,故而可以认为,包括P.3288V在内的上述3件敦煌藏文本沐浴占书源自吐蕃本土的可能性不大。

在中国古代汉文化中,择日之书自汉以降蔚为大宗,其传统直至清代从未断绝。目前所知,有关沐浴择吉日的专门书籍最早出现于东汉,王充 《论衡·讥日篇》曾引当时流行的 《沐书》:“沐书曰:子日沐,令人爱之;卯日沐,令人白头。”③黄晖:《论衡校释》,中华书局,1990年,第993页。《隋书·经籍志》记载有 《沐浴书》一卷,其性质大致与东汉的 《沐书》相同。此后两 《唐书》及其他史志目录中虽再未记相关沐浴占书,但在吐鲁番与敦煌出土材料中仍然保存了多件汉文本沐浴占文献。德国藏吐鲁番文书Ch 3821背面残存如下文字:

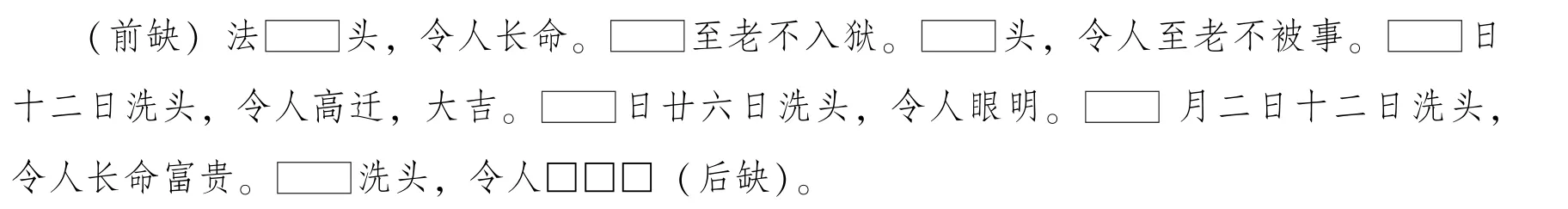

此件篇题名称虽然残缺,仅残存一 “法”字,但从占文内容来看,无疑应是洗头占,且文例特点与敦煌藏文本P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》相近,均是以12个月为纲、以事为目,按日叙述吉凶。《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》认为此件文献约为7世纪中至8世纪末作品。④荣新江:《吐鲁番文书总目·欧美收藏卷》,武汉:武汉大学出版社,2007年,第310页。

陈践教授认为敦煌汉文文献中没有发现与藏文本对应的沐浴占等内容书写。笔者按:这一观点不确。敦煌资料中保存的汉文本沐浴洗头占主要有 S.P.6、P.2661V与俄藏 Дx.01064、01699、01770、01701、01702、01703、01704等几件文献。其中由多张残片组成的俄藏敦煌文献,其在文例结构、占文书写上与P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》最为接近。该文献第4—8纸首全尾缺,首题 “推皇太子洗头择吉日法”,所存文字至少包括了3种占法:固定每月中的某些日子洗头吉、十二地支日洗头吉或凶、十二月中哪些日子洗头吉利,可以说至少较完整地汇聚了洗头占的3种文例,当系古代洗头占书集大成者。此件中第3种以月为纲、言说相应日期洗头吉凶事宜的内容书写,与敦煌藏文本P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》以及吐鲁番写本Ch 3821基本一致,如 “六月八日洗头,令人富贵长命。七月七日、廿一日洗头,令人不死□”。

目前在敦煌地区之外,学界尚未发现有关吐蕃社会沐浴洗头占卜的相关文献,鉴于P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》与敦煌汉文文献 《推皇太子洗头择吉日法》、吐鲁番汉文写本Ch 3821在占法文例和书写内容等方面的一致性,似乎能够表明此 《沐浴洗头择吉日法》,当以与 《推皇太子洗头择吉日法》近似的某部汉文本为底本翻译编撰而成。

四、《沐浴洗头择吉日法》的学术价值

虽然东汉 《沐书》、《隋书·经籍志》以至清 《协纪辨方书·洗头日》均记录有沐浴洗头占,但关于唐宋时期沐浴洗头占文献的具体情况,学界此前并不明晰。因此,包括藏文文献P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》在内的敦煌吐鲁番文献所存7件汉文、古藏文沐浴洗头占写本,为学界认识和研究中古时代的沐浴占书提供了丰富的文献样本。从中我们可以发现,这类文书不仅在中原地区长期流行,同时也对吐蕃人的日常生活产生了深刻影响,深刻反映了当时以敦煌为代表的西北边疆社会中汉藏人民在日常生活领域的紧密文化联系。此外,由于学界此前仅释读出两件敦煌藏文沐浴占写本,故P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》的揭出与整理研究,有助于进一步保存并丰富学界对吐蕃藏文文献的认识,有助于进一步了解当时在敦煌地方汉、藏各族人民在生产生活等方面的交流交融和文化方面的互相影响。

自吐蕃管辖时期至晚唐五代宋的归义军时代,一直有大量吐蕃移民在敦煌地区生产生活,①郑炳林:《晚唐五代敦煌地区的吐蕃居民初探》,《中国藏学》2005年第2期。对敦煌的社会历史产生了重要影响②陈于柱:《敦煌文书P.T.127〈人姓归属五音经〉与归义军时期敦煌吐蕃移民社会研究》,《民族研究》2011年第5期。。到曹氏归义军时代,敦煌地区甚至一度形成了 “瓜、沙与吐蕃杂居”的格局。③司马光:《资治通鉴》,中华书局,1956年,第8922页。可以说,吐蕃移民问题是吐蕃史、归义军史和西北边疆民族史研究中的重要课题,但此前无论是正史资料还是西藏教法史籍,对唐宋敦煌吐蕃移民日常生活的记录多为一鳞半爪,以致对当时敦煌吐蕃移民的卫生保健等生活实况以及变迁过程和历史影响等问题,目前学界尚未有专文探讨。敦煌藏文本P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》的发现与释读,为解决这一问题提供了难得的资料线索和特殊观察视角。

吐蕃社会的沐浴活动本具有强烈的季节性特点,作为 “百姓日用而不知”的实用书籍,敦煌藏文本P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》、IOL Tib J 506《沐浴择吉日法》以及P.T.127V《时日宜忌》等文献对沐浴择吉的丰富书写,无疑是唐宋敦煌吐蕃移民沐浴洗头等卫生保健活动开始经常化的明证。相对青藏高原而言,敦煌河西气候干燥而不潮湿,亦无南方湿热地区的瘴气之害,故河西走廊成为历史时期吐蕃政权扩张发展的重心地区之一。但如何适应敦煌河西相对炎热的气候,以及能否抵抗低海拔地区传染病的潜在威胁,①其典型事件是天复二年 (902)四月敦煌发生过的多起疫病,敦煌文书S.1604《天复二年 (902)四月廿八日沙州节度使帖都僧统等》载:“盖缘城隍或有数疾,不□五根,所以时起祸患。”仍是高海拔地带民众移居敦煌后所必须面对和解决的现实问题。吐蕃人很早就认识到洗浴是抗热去疾、增强抵抗力的有效方法,且具有操作简单、适用范围广的便民性。成书于公元8世纪末的著名藏医学著作 《四部医典》第十三章 《日常的起居行为》明确记载:“经常洗浴,能增长精液、增加身体的热量、容光焕发、消除身体发痒、多汗、有气味;制止消瘦、降低体温。”②宇妥·元丹贡布:《四部医典》,上海:上海科学技术出版社,1987年,第27页。《西藏志》亦载:“七月十三日,其俗将凉棚房下于河沿,遍延亲友,不分男女,同浴于河,至八月初五始罢,云:七月浴之则去病疾。”③佚名:《西藏志》,台北:成文出版社,1968年,第36页。因此,移居敦煌的吐蕃民众积极进行沐浴洗头等保健活动,自然成为敦煌吐蕃移民生活中不可或缺的日常行为。从这一角度来看,敦煌藏文本 《沐浴洗头择吉日法》等沐浴占书写的文本形成过程,不仅是唐宋之际敦煌汉藏等各民族文化联系紧密的体现,同时也是敦煌吐蕃移民从自身体质特征出发,为适应迁入地新的气候环境、主动重塑自身日常习俗的过程,其日常生活由此呈现新的内涵和活力。

敦煌吐蕃移民重塑生活习俗、编撰 《沐浴洗头择吉日法》等实用书籍,也是在日常生活领域与敦煌汉人保持共同社会节律的需要。敦煌壁画与文献均能反映当地社会对卫生保健的重视。莫高窟壁画中存有大量描绘洗发、沐浴、刮脸、剃头与刷牙的画面,如莫高窟第146窟西壁即画有多人盥洗的情形,有的正解发洗头,有的在洗脸,有的在揩身;第302窟西披壁画还绘有 “洗澡图”等。吐蕃占领敦煌之后,虽然在社会管理方式上进行了较大调整,对当地社会结构与日常生活产生了重大影响,但由于敦煌居民并未被大规模迁出,故仍有相当多汉文化习俗被保存了下来,如属于吐蕃统治时期的敦煌文献P.2583《唐大和三年己酉岁 (829)具注历日》,依旧明确记录有沐浴、起土、祭祀、裁衣、通渠等汉人传统生活的时日选择事项。④邓文宽:《敦煌天文历法文献辑校》,南京:江苏古籍出版社,1996年,第135—136页。这些习俗在其后的归义军时期继续得到延续和发展,敦煌藏经洞出土S.1439V《唐大中十二年戊寅岁 (858)具注历日》、P.3492《唐光启四年戊申岁 (888)具注历日》、P.4996+P.3476《唐景福二年癸丑岁 (893)具注历日》、P.4627+P.4645+P.5548《唐乾宁二年乙卯岁 (895)具注历日》、P.3284《唐乾宁四年丁巳岁 (897)具注历日》、P.3247V《后唐同光四年丙戌岁 (926)具注历日一卷并序》等一批历书对此均有专门的记录。当沐浴择吉日观念早已渗入敦煌社会文化网络之中,内化成一种根深蒂固的社会记忆形式,并深刻地影响着敦煌汉族居民的文化心理、价值认同和行为模式时,吐蕃移民编写使用 《沐浴洗头择吉日法》等实用书籍,以保持与敦煌汉人共同的习俗节律,也就成为该群体在日常生活领域适应和融入敦煌区域社会的必然抉择。

敦煌吐蕃移民日常习俗的嬗变,加深了唐宋之际该地区汉人与吐蕃人在卫生保健等生活场域中的融合认同。中国古代选择通书与历日具有相同的术数文化基础,体现着 “稽定历数”或 “敬授人时”的作用,其核心是将日常生活的各类事项与四时、节气、物候相统一,并力求与天道、自然和时令相一致。①赵贞:《中古历日社会文化意义探析——以敦煌所出历法为中心》,《史林》2016年第3期。古代中原王朝往往通过制定、修订或颁赐选择通书与历日的形式,将其统治权力象征性地予以展示,从而以规范时空秩序的文化形式确立统治天下以及蕃邦的合法性与权威性。②韦兵:《竞争与认同:从历法颁赐、历日之争看宋与周边民族政权的关系》,《民族研究》2008年第5期。晚唐五代宋敦煌当地的历书与选择通书,多为归义军官方所厘定、编纂和教授,同样是归义军代表中原政权规范地区时空秩序、展示统治力的重要文化象征。以P.3288V(1)《沐浴洗头择吉日法》为代表、成书于归义军时代的一批根据汉文本翻译编纂而成的敦煌藏文占卜选择通书,③陈于柱、张福慧:《敦煌藏文本S.6878V婚嫁占法抄研究》,《唐研究》第18卷,北京:北京大学出版社,2012年,第443—460页。它们的编撰与使用,不仅意味着吐蕃移民认同归义军政权规定的时间秩序与生活节奏,而且意味着吐蕃移民亦将日常活动纳入这种时空序列之中,并在共同的时空秩序中开展与敦煌汉人的交通往来。敦煌汉文写本P.2762《敕河西节度兵部尚书张公德政之碑》载:“河西创复,犹杂蕃浑,言音不同,羌龙嗢末,雷威慑服,训以华风,咸皆驯良,轨俗一变。”④荣新江:《归义军史研究——唐宋时代敦煌历史考索》,上海:上海古籍出版社,1996年,第403页。多件敦煌藏文本沐浴占书的发现,充分表明 “训以华风”不仅包括吐蕃移民接受归义军政权的行政管理,而且还包括对归义军政权与中原王朝规定的时空秩序、生活节律的认同,从 “绝不栉沐”到 “沐浴择吉”生动阐释了敦煌吐蕃移民 “轨俗一变”的具体历史内涵。此外,如果说归义军维护政权稳定、吐蕃移民获取地方认同以及汉族居民缓解性别比例失衡等因素,构成了敦煌地区汉蕃族际通婚在曹氏归义军时代实现合法化的重要动因的话,⑤陈于柱、张福慧:《榆林窟第25窟 “藏汉婚礼图”的再研究》,《民族研究》2014年第2期。那么敦煌吐蕃移民与汉人生活节律的齐同性,在某种程度上则为曹氏归义军时期敦煌汉藏族际通婚的常态化奠定了重要的日常生活基础,并成为推动归义军时代瓜沙与吐蕃融合杂居格局形成不可轻忽的历史动力之一,真实展示了唐宋之际西北地区吐蕃移民转型发展、积极融入地方社会的历史轨迹与具体路径,是汉藏民族融合历史进程的强力书写。