基于企业命题赛探究高职院校创新创业教育“产、教、赛、创”四位一体的育人模式

2022-11-13颜钰婷王北一陈亦南

颜钰婷,王北一,陈亦南, 2

基于企业命题赛探究高职院校创新创业教育“产、教、赛、创”四位一体的育人模式

颜钰婷1,王北一1,陈亦南1, 2

(1. 广东职业技术学院创新创业学院,广东佛山,528041;2. 菲律宾圣保罗大学教育学院,马尼拉)

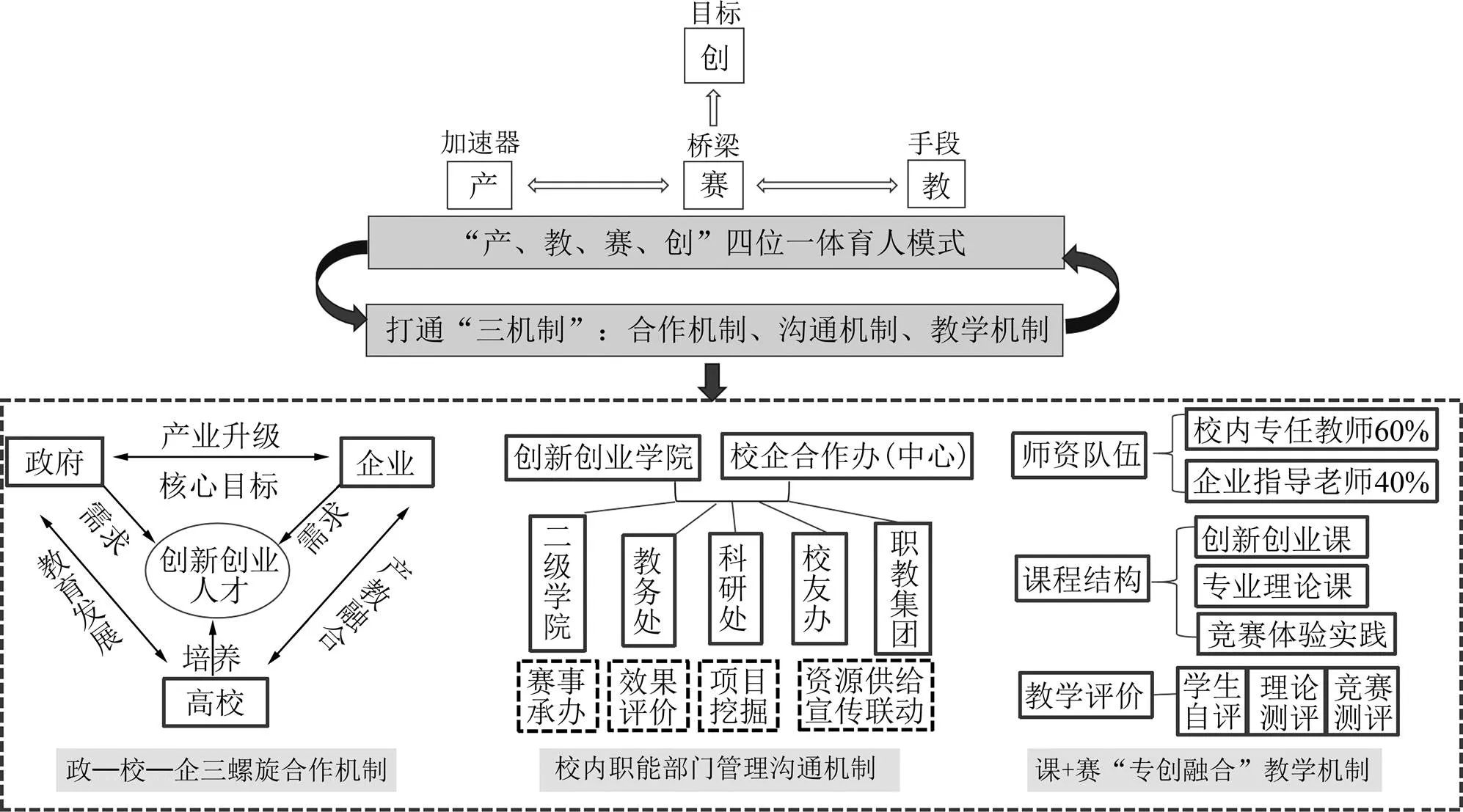

基于企业命题赛的赛制特色及应用成效,针对职业教育产教融合、校企合作的基本办学特色,提出适用于高职院校创新创业教育的“产、教、赛、创”四位一体的育人模式。以企业命题赛为桥梁,夯实“三机制”建设:一是巩固政、校、企“三螺旋”合作机制,二是打通创新创业学院与校内各教学部门的沟通机制,三是加深专业教育与创新创业教育深度融合的教学机制,实现以赛促产、以赛促教、以赛促创的教学模式,全面推动高职院校创新创业育人模式改革,促进产业链、教育链、人才链、创新链有机衔接。

创新创业教育;产教融合;校企合作;专创融合;人才培养

一、引言

习近平总书记指出,创新是社会进步的灵魂,创业是推动经济社会发展、改善民生的重要途径。在党中央“大众创业、万众创新”的重要战略部署下,“双创”教育环境在不断完善,“双创”政策实施力度也在逐步加强。2022年5月1日,新修订的《中华人民共和国职业教育法》正式落地实施,意味着职业教育发展迈进全新时代。为进一步适应职教改革发展的步伐,全面深化职业教育人才培养内涵建设,高职院校的创新创业教育即将迎来新一轮改革与创新。如何充分发挥职业教育产教融合的办学特色,将校企合作与创新创业教育有机结合,是高职院校创新创业教育改革中需要重点思考的课题。

二、高职院校创新创业教育发展现状及主要问题

党的十八大以来,我国不断深化高等学校创新创业教育改革,把创新创业教育融入人才培养,为建设创新型国家提供源源不断的智力支撑[1],创新创业教育的相关研究也在不断深入发展。回顾近十年国内高校创新创业教育的研究路径,其总体研究趋势是从微观趋向宏观,从要素趋向系统。前期研究普遍基于创新创业教育的微观层面,以分析教学人员、教学内容、教学方法等教学要素为主,主要指出高校创新创业教育存在教育理念滞后、师资力量缺乏、课程体系不完善等问题[2]。近五年来,国家在创新创业政策上的改革力度不断增强,高校创新创业教育内涵建设逐渐成熟,专家学者的研究趋向更宏观的全链条系统搭建。不少学者提出搭建创新创业教育课程生态系统、创新创业教学质量评价系统、创新创业育人生态系统[3−5]等多元化综合型的体系革新路径,并日益引发高校创新创业教育工作者的重视与思考。

国内创新创业教育研究发展现状对高职院校创新创业教育改革具有重要启发意义。高职院校是培养技术技能应用型人才的主要阵地,在“中国智造”的时代背景下,肩负着培养具备创新精神的高素质技能人才队伍的重要使命[6]。与本科院校相比,高职院校在生源、师资及教学硬件资源方面存在较大差距。在“重技能、轻人文”的传统思想影响下,创新创业教育长期处于不受重视的地步,无论是创新创业教学要素的建设还是育人体系的搭建,高职院校的相关基础仍十分薄弱。高职院校强调“工匠精神”的培养,产教融合是其不可忽略的办学特色,结合现阶段国内倡导以“互联网+”“挑战杯”等赛事为载体推动“以赛促教、以赛促学”的育人理念,要突显高职院校创新创业教育的优势,必须把职业教育育人内涵的各项要素融合起来,即推动“产、教、赛、创”四要素的充分融合,其中,“创”是所有元素的核心目标。当前,大部分高职院校的“产、教、赛”与“创”的核心目标是脱离的,具体表现在三个方面。

(一) 产创相离,创业项目背离生产需求

“产”是指行业、企业的生产活动。生产活动涉及供给需求、技术需求、服务需求等一系列动态要素,对时下创业项目的选择、定位、发展有着重要的指示作用。创新创业教育是让学生通过了解当前社会生产的发展动态,创造性地对资源进行重组与分配,为社会带来新的产业价值与经济效益。尽管不少高职院校鼓励校内学生创业,并设立相应的创业孵化基地,但基地内大部分运营的都是奶茶店、便利店、快递站等简单项目,未能与当前行业、产业的生产需求、技术需求紧密关联。实质上,这类校内创业项目即便在运营前期有所盈利,但简单的商业模式很难支撑其在日后激烈的商业竞争中长远发展,无法真正为社会带来创新价值,也丧失进一步服务社会经济发展的意义。

(二) 教创相离,理论教学脱离创业实践

理论和实践表明,创新创业教育是一项系统工程,在实践中应与专业教育和知识教育相融合[7]。事实上,不少高职院校的创新创业教育只有课堂教学环节,没有付诸创业实践。主要表现在两方面:一是创新创业课程教学以理论讲授为主,授课队伍缺乏创新创业实践经验,无法为学生带来第一手创业资讯和创业实战经验,难以激发学生对创新创业的向往与热情。即便大部分高职院校会定期邀请企业名人开设“创业大讲堂”“创业沙龙”等第二课堂,但这类课堂往往限于创业心得交流、创业故事分享等形式,无法提供让学生与企业导师面对面进行项目分析、方案研讨的机会。二是“专创融合”课程理念未得到有效实施。专业知识教育与创业技能教育往往相互独立,缺乏行之有效的联结载体,导致学生的创业实践无从结合自身的专业技能走深走实。失去专业技能的核心竞争力,创新创业教育最终只能沦为“纸上谈兵”。

(三) 赛创相离,创业竞赛缺乏落地成果

创业大赛已成为深化创新创业教育改革的载体、促进学生全面发展的重要平台[8],但竞赛项目落地率有待提高[4]。其表现是各高校集中以“互联网+”“挑战杯”等大型国家级赛事作为学生创新创业项目训练的主要阵地,但这类竞赛由于规格高、难度大、竞争激烈,对大部分高职学生而言存在较大挑战,一所学校往往只有寥寥几位种子选手能进入省赛、国赛,无法调动全体学生的参赛热情。此外,国内创新创业竞赛普遍重形式、轻落地,即便是经过长久备赛、反复打磨的获奖项目,最后能真正落地创业、获得投资基金的也屈指可数,大赛举办方、组织方也缺乏对获奖项目落地转化的后续支持与服务,导致创业大赛与创业成果无法同步转化,失去应有的意义。

三、搭建创新创业教育“产、教、赛、创”四位一体育人模式的意义

深化产教融合,促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接,是当前推进人力资源供给侧结构性改革的迫切要求[9],不仅对深化职业教育改革、扩大就业创业具有重要意义,对探索新形势下高职院校创新创业教育的育人模式同样具有启发作用。产、教、赛、创是高职院校创新创业教学活动中重要的四元素,其中,“赛”是贯通四要素的主要桥梁。通过各类大小创业竞赛,将教学教研、产教融合、创业实践深度紧扣,形成四位一体的育人体系,能促进教育链、人才链、产业链、创新链的深度衔接,有效推动高职院校创新创业育人模式革新。

(一) 以赛促产,强力促进校企产教深度耦合

竞赛是促进学校与企业基于利益共赢形成深度耦合关系的重要载体。当前大部分高校的校企合作是以“订单班培养”或建立产业学院的形式进行,该类合作模式往往适合龙头企业或规模以上企业,中小企业很难介入,其用人需求只有通过毕业招聘会才能得到满足。校企通过合办创新创业竞赛活动,让中小企业提前介入学校的教学和人才培养工作,能大大提高中小企业在校企合作领域的参与度。对企业而言,通过开展竞赛活动,能提前物色、挖掘、遴选及锁定培养对象,在项目竞赛过程中与学生进行双向了解、磨合,提高企业人才录用率和留存率;对学校而言,开展各类创新创业竞赛,能增强学生参与创业项目的积极性,提高学生的创新思维能力和创业技能。竞赛产生的相关成果可通过企业投入生产,推动校企产学研成果落地转化。以赛促产,推动校企双方利益深度耦合,最终实现全面深化产教融合、校企合作的目标。

(二) 以赛促教,全面提升创新创业教学质量

竞赛活动是评价创新创业教学质量的重要手段。“创新创业教育”是一门融合通识课、专业课及创新创业理论的课程,单纯依靠考试、测验或小组作业呈现,很难全面检验学生的理论学习成效及技能掌握程度。通过竞赛形式,学生能深入理解所学知识并对其展开综合运用。在竞技过程中,通过专家点评和多轮项目打磨,学生能动态检视自身学业的不足,及时发现问题并调整学习方法,提高自身的创新思维能力及创业技能水平。同时,在竞赛过程中,任课教师能在作品遴选、作品评审等阶段直观地了解学生的真实学业水平,有效分析当前教学的薄弱环节并“对症下药”,对提升创新创业课程的教学质量具有重要意义。

(三) 以赛促创,深入培育与孵化高价值创业项目

企业在商业市场的长期发展过程中容易产生思维定势,一定程度上会影响并阻碍生产新思路的提出。通过各类途径广泛吸纳产品生产、设计的新思路,对推动企业创新发展具有重要意义。企业与高校联合开展创新创业竞赛活动,鼓励学生结合自身专业特长,提出对企业生产经营具有价值的商业思路、技术建议或设计成果,不仅能最大限度地节省企业的研发投入成本,更能为行业技术革新提供新动力,促进高价值创业项目的培育与转化。美国麻省理工大学久负盛名的“10万美元创业大赛”曾促成160多家企业的诞生,并推动一大批电子芯片、人工智能、信息技术等领域的发明技术成果落地转化,极大地加速了行业的创新发展。

四、企业命题赛在创新创业教育中的推广应用及实践意义

企业命题赛是指企业根据自身在生产发展过程中面临的诸如产品研发、方案策划、营销策略等一系列问题,以命题形式面向社会广大群众有偿征集方案,通过竞赛的方式筛选最佳解决方案,从而推动企业创新发展的活动形式。当前,国内不少省份已探索开展形式丰富的企业命题大赛,如由教育部、商务部等主办的“全国大学生服务外包创新创业大赛”,赛题均来源于现代服务产业企业的现实需求。该活动在鼓励在校大学生为企业提出技术服务解决方案之余,更鼓励参赛团队提出有创造力的创业项目,在优秀方案的基础上实现创业,增强大学生的创新创业意识。由工信部、财务部联合举办的“‘创客中国’中小企业创新创业大赛”则聚焦中小企业发展的难题、热点,搭建中小企业与高校双方联动的双创实践平台,推动中小企业和高校实现知识成果转化、创业带动就业的目标。此外,作为国内最主流、含金量最高的大学生创新创业比赛(如中国“互联网+”大学生创新创业大赛)近年也出现了企业命题赛的身影,如2021年第七届“互联网+”大赛首度增设“产业命题赛道”。可见,近年来企业命题赛的热度与受重视度均呈不断上升的态势。

伴随着国家创新驱动发展战略的提出,在“大众创新、万众创业”的号召下,创新愈发成为企业发展的核心动力。高职院校作为技术技能型创新人才培养的重要阵地,应注重紧密联系企业需求,与企业构成深度的利益耦合关系。企业命题赛能加深校企之间协同育人机制的成效,打通产教融合与创新创业的门户,对提升教学质量、加强师资建设、夯实政校企合作基础具有重要意义。

(一) 有利于开拓创新创业课程体验式教学路径

体验式教学主张通过行动来学习,并对行动进行反思[10]。高职院校学生对传统的课堂教学普遍热情不高,如何提高该群体的出勤率、课堂参与度一直是教师在教学活动中面临的难题。企业命题赛属于创新创业体验式教学活动,通过鼓励学生走出传统理论课堂,跨专业组建团队,发挥各自的专业特长,以设计、撰写策划书和路演答辩等丰富形式进行创新创业实践的沉浸式体验,在活动体验中进行学习反思,实现实践教学和理论教学的双向互补,激发学生对创新创业的热情,形成良好的寓教于乐、教学相长的学习氛围。

(二) 有利于加强创新创业高水平师资队伍建设

传统高职院校的创新创业教育师资队伍主要由思想政治教育教师、专业课教师及企业导师构成。其中,由各学院辅导员及具有管理学背景的教师担任课堂理论导师,承担90%以上的教学任务,而企业导师只承担部分课外讲座的任务,并未真正参与相关的教学活动。通过企业命题赛,企业导师承担双重的角色,既是竞赛的“教练员”,也是竞赛的“评审员”。校内导师基于理论教学视角指导学生设计作品雏形,企业导师基于生产视角辅导学生完善方案,提升竞赛成果真正投入生产的可能性,并形成一套更科学、更人性化的竞赛评价体系与奖励机制。校内外导师在打磨作品的过程中各司其职,与学生形成深度互动,有利于建立一支素质高、结构优、立体化、高水平的创新创业师资队伍。

(三) 有利于夯实“政府—企业—高校”三螺旋结构

三螺旋模型理论(triple helix model)是美国学者亨利·埃茨科威滋提出的一种创新模式,强调政府、企业、高校三方建立有效的联动机制,以共有目标和价值导向形成科技园、孵化器等组织形式[11],从而为社会持续创造创新流。在创新创业教育应用中,政府—企业—高校三方的共同目标是培养创新型技能人才,而企业命题赛的开展有利于促进三者之间的联动耦合。企业面向高校学生以命题赛的形式突破了自身产品的技术瓶颈,同时实现创新人才吸纳与培育的目标;高校通过承接企业命题赛,推动创新创业教学改革实践,实现创新融合型人才培养及服务社会发展的目标;地方政府通过资金资助、政策支持等方式支持高校与企业合办企业命题赛,推动地方产业创新升级,助力国家创新驱动发展战略、科技人才强国战略的实施。政府、企业、高校三方利益通过企业命题赛活动实现深度耦合,进一步健全政、校、企创新创业人才协同育人机制。

五、基于企业命题赛构建创新创业教育“产、教、赛、创”四位一体育人模式的实践机制

在创新创业教学“产、教、赛、创”四位一体的育人模式中,“创”是核心目标,“产”是加速器,“教”是基本手段,“赛”则是沟通前三者的桥梁和介质。与“互联网+”“挑战杯”等主流创新创业竞赛相比,企业命题赛最大的特色是突显企业在高职院校人才培养过程中的参与度,打通校企合作与创新创业教育之间的通道,把创新创业人才培养与企业、行业发展需求深度契合,让生产融入教学实践,让竞赛渗透课堂内外,让创新贯穿人才培育全过程,形成一个产学研深度融合的育人机制。以企业命题赛为桥梁,高职院校在推行“产、教、赛、创”四位一体育人模式的应用中,重点在于建立健全“三机制”,即赛事参与主体的合作机制、赛事组织方的沟通机制及赛事实践环节的教学机制(见图1)。

图1 基于企业命题赛“产、教、赛、创”四位一体创新创业育人模式及“三机制”实践模式

(一) 建立政府—企业—高校在创新创业人才培养层面的合作机制

要全面推动高职院校创新创业人才培养机制改革,营造共生、和谐、可持续发展的人才培养模式,应充分重视当地政府在创新创业教育领域的参与度,建立健全三方合作机制,推动政府—企业—学校深度联动耦合。高职院校可借鉴国内较成熟的企业命题赛制,如参照“‘创客中国’中小企业创新创业大赛”由政府牵头、学校主导、企业参与的联动模式。高校应积极寻求当地教育管理部门、工商管理部门、经济和科技促进部门、工业和信息化部门等政府部门的支持,发挥地方政府在资金、政策、企业资源方面的支持和保障作用,同时可通过学校职教集团、当地行业协会等单位发动更多企业参与,实现政府—企业—高校“三螺旋”紧密联动,构建多方参与、互惠互利的利益共同体,逐步提高企业命题赛的规模及影响力,使其成为当地教育领域具有品牌效应、备受高校师生认可的创新创业竞赛活动。

(二) 打通学校校企合作职能部门与创新创业学院的沟通机制

推行“产、教、赛、创”四位一体的创新创业育人模式,要注重加强学校校企合作职能部门与创新创业教学部门之间的协同合作,打通两部门的沟通机制。校企合作办在充分了解创新创业的教学需求后,寻找合适的企业单位进行精准对接;创新创业教学部门则以校企合作办为对外交流窗口,推动更多不同类型、不同行业的企业参与到创新创业人才培养的全过程,实现校企合作、创新创业工作的双向深层渗透,互相促进。目前,国内部分高职院校如广东职业技术学院、广东机电职业技术学院、陕西职业技术学院、南通科技职业学院等职业院校,已经开始探索校企合作办公室与创新创业学院合二为一的管理模式。把校企合作办的功能合并至创新创业学院,有利于充分发挥校企合作对创新创业的辅助和推动作用,使产业链与教育链、创新链、人才链紧密相扣,最终发展成以创新创业学院(校企合作办)为主导,各二级教学单位、教务处、科研处等职能部门协同推进的运行模式,依托学校职教集团的企业行业资源,形成创新创业教育“一方主导、多点联动、全行业支撑”的管理机制。

(三) 搭建以企业命题赛为载体的“专创融合”教学机制

把企业命题赛纳入创新创业日常教学活动中,每学年由各二级学院分别承办,使其形成“一院一特色”的创新创业竞赛活动。创新创业学院作为赛事主办方,负责赛事的评审、宣传、保障等工作,各二级学院根据各自的专业设置情况,在校企合作办的协助下负责组织、报名工作,并发动相关行业、企业参与。如艺术学院可举办以产品设计、艺术设计为主题的企业命题专场,经济管理学院可选择商业策划、创意营销为主题的企业命题专场。各学院结合自身专业特色和教学计划安排,在一学年内轮番承办赛事,并把学生的活动参与度与创新创业基础课的实践学分挂钩。学院应鼓励学生在参赛过程中跨学院、跨专业组队,并设置由专业课教师、创新创业基础课教师、企业导师组成的“三导师”辅导机制。通过竞赛教学,使创新创业教育的底层逻辑与职业技能的顶层设计有机结合,实现专业教育与创新创业教育的互相渗透,真正推动“专创融合”教学理念的贯彻实施。

六、结语

要充分发挥高职院校创新创业人才培养的优势,必须深入推动校企合作和创新创业教育工作的“双线融合”:一是全面深化产教融合,把创新创业人才培养与企业、行业发展需求深度契合,构建校企命运共同体;二是持续深耕“专创融合”教学实践领域,使“工匠精神”与“创业精神”融合贯穿在人才培养的全过程。推广以企业命题赛为载体,“产、教、赛、创”四位一体的创新创业育人模式,对企业而言,能提早介入高校创新创业人才培养过程,为企业的生产发展提供新思路、新方法,提前做好创新人才的储备工作;对高校而言,通过企业命题赛与企业、行业实现联动合作,能带动学校创新创业教学质量的提升,增强学生的创新创业能力,营造良好的校内创新创业文化氛围;对当地政府而言,能在竞赛中培育孵化一批优质的创业项目和创业团队,实现创业带动就业、创新驱动社会发展的目标,促进当地产业经济发展与教育发展互利共赢。当前,以企业命题形式的创新创业赛事仍处于探索发展阶段,高职院校可以结合自身教学特点和人才培养方案作灵活调整,使创新创业教育“产、教、赛、创”四位一体的育人模式逐步成熟,产生更深远的应用价值。

[1] 新华网. 胡浩, 徐祖华. 培养创新创业的有生力量——党的十八大以来创新创业教育改革综述[EB/OL]. (2017−09−13) [2022−04−10]. http://www.moe.gov.cn/ jyb_xwfb/s5147/201709/t20170913_314409.html.

[2] 鲍桂莲, 冯爱秋, 肖章柯, 等. 对国内高校创新创业教育状况的分析与思考[J]. 中国电力教育, 2011(35): 22−23.

[3] 马永斌, 柏喆. 创新创业教育课程生态系统的构建途径——基于清华大学创业教育的案例分析[J]. 高等工程教育研究, 2016(5): 137−140, 150.

[4] 黄兆信, 黄扬杰. 创新创业教育质量评价探新——来自全国1231所高等学校的实证研究[J]. 教育研究, 2019, 40(7): 91−101.

[5] 熊峰, 周增逵. 数智时代高职创新创业育人生态系统建构[J]. 中国高等教育, 2021(22): 59−61.

[6] 黄东升, 戴俊. 高职院校创新创业教育问题与对策研究[J]. 职业教育(中旬刊), 2021, 20(9): 21−24.

[7] 偰娜. 近十年我国高校创新创业教育研究的回顾与展望[J]. 海峡科技与产业, 2019(1): 5−8.

[8] 胡瑞, 等. 创业教育组织方式对大学生创业意向的作用机理——一个有中介的调节效应[J]. 教育发展研究, 2018, 38(11): 73−79 .

[9] 国务院办公厅. 国务院办公厅关于深化产教融合的若干意见. 国办发〔2017〕95号[EB/OL]. (2017−12−19) [2022−04−10]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2017- 12/19/content_5248564.htm.

[10] ALICE K. Learning styles and learning spaces: enhancing experiential learning in higher education[J]. Academy of Management Learning & Education, 2005, 4(2): 193−212.

[11] 周倩, 胡志霞, 石耀月. 三螺旋理论视角下高校创新创业教育政策的演进与反思[J]. 郑州大学学报(哲学社会科学版), 2019, 52(6): 54−60, 126.

The exploration of the four-in-one education mode of “production, teaching, competition, innovation” in innovation and entrepreneurship education in higher vocational college based on enterprise proposition competition

YAN Yuting1, WANG Beiyi1, CHEN Yinan1, 2

(1. School of Innovation and Entrepreneurship, School of Guangdong Polytechnic, Foshan 528041, China;2. School of Education, St. Paul University Philippines, Manila)

Based on the competition characteristics and application results of enterprise proposition competition, this paper proposes a four-in-one education mode of “production, teaching, competition and innovation” suitable for innovation and entrepreneurship education in higher vocational colleges, aiming at the basic educational characteristics of the integration of industry and education and school-enterprise cooperation in vocational education. Taking enterprise proposition competition as a bridge to consolidate the construction of “three mechanisms”: The first one is to consolidate the cooperation among the government, universities, and enterprises, namely as “triple helix”, the second is to improve the communication between the school of innovation and entrepreneurship and the other teaching departments, the third is to deepen the integration of professional education with innovation and entrepreneurship education, eventually to promote production, teaching and innovation through competition, and comprehensively promote reform of innovation and entrepreneurship education in higher vocational colleges, ensuring that industrial chains, education chains, human resources chains and innovation chains are well connected.

innovation and entrepreneurship education; integration of industry and education; university- enterprise cooperation; integration of specialty with innovation and entrepreneurship education; cultivation of talents

G717

A

1674-893X(2022)04−0120−07

2022-04-11;

2022-05-11

2021年佛山市内高校创业资助项目“构建科技创新创业全生态系统助推科技成果高质量落地”;2022年广东职业技术学院“专创融合”特色课程建设项目“创新创业‘融艺’实践课程”;广东职业技术学院校级教改项目“‘三螺旋’理论视角下探究高职院校创新创业‘产教赛创’四位一体教学模式的实践路径”(XJJG202235)

颜钰婷,女,广东中山人,广东职业技术学院创新创业学院助教,主要研究方向:创新创业教学及校企合作、职教集团等,联系邮箱:289260612@qq.com;王北一,男,黑龙江哈尔滨人,博士,广东职业技术学院创新创业学院副研究员,主要研究方向:校企合作、创新创业、知识产权等;陈亦南,男,广东佛山人,菲律宾圣保罗大学教育学院博士研究生,广东职业技术学院创新创业学院助教,主要研究方向:校企合作、创新创业等

[编辑:苏慧]