牧民对草地可持续利用的生态认知水平及其影响因素

——以黄河源区5个县为例

2022-11-12崔丽珍庄明浩崔骁勇杨雅茜贾元童徐志红王艳芬

李 通,崔丽珍,庄明浩,崔骁勇,5,杨雅茜,贾元童,徐志红,王艳芬,5,*

1 中国科学院大学,北京 100049 2 School of Environment and Science, Griffith University, Brisbane 4111, Australia 3 北京燕山地球关键带国家野外科学观测研究站,北京 100049 4 中国农业大学资源与环境学院,北京 100193 5 中国科学院青藏高原地球科学卓越创新中心,北京 100101

黄河源区是三江源国家公园的核心区域,其独特的生态系统服务功能对维护国家生态安全起着重要作用[1]。高寒草地是该区域主要的生态系统类型,在涵养水源、调节气候、维持生物多样性、发展畜牧业和维护社会稳定等方面具有重要作用[2—4]。近年来由于全球气候变化、人类活动等多因素的影响,该区域内草地整体退化严重[5—6]。尽管青藏高原一系列生态工程(例如,2005年国家投入75亿元启动的三江源生态保护与建设工程)的实施[7]、生态公益岗的设立以及三江源国家公园的建立,草地退化呈现扭转趋势,但大部分地区仍处于退化状态[8—9]。

牧民作为该地区最主要的经济活动主体和生态环境保护的最基本单元[10—11],其生态认知水平直接关系到该地区草地退化的治理,很大程度上影响着当地的生态安全[12]。生态认知是人类生计行为的心理基础,准确的生态认知是合理环境保护行为的前提[13—14]。以户为单元的主体具有知识理性,能够根据自身经验和信息获取作出合理的决策行为。单元的行为选择是基于家庭发展的需要和外部各种风险要素整体评估的综合体现,将其理论应用到牧户与草地退化关系的研究中会对草地退化恢复进程产生深远影响[15],相较于以往侧重遥感与采样方法对草地退化进行研究,牧民调查更具有针对性和靶向性[12, 16—18]。

国内外已有诸多学者对草原区域生计方式和生态认知进行了量化分析。国外学者研究主要集中于方法的介绍、人类福祉的测量和个体对环境的保护态度[19—20]。Ferrer-I-carbonel等关注主观福祉的测量和个体对环境的态度[21];Lamarque等探究了利益相关者对草地生态系统服务的认知与生物多样性和土壤肥力的关系[22];Henderson等从土地所有者角度探究了牧民对草地生态服务价值的认知能力[23]。尽管国内相关方面的研究起步较晚,但仍有许多学者进行了关于生态认知与环境变化之间的研究,研究区域多集中在甘南地区、甘西地区、藏北地区和三江源区等地区[15, 24—27]。研究内容多集中于生态系统服务感知[28]、气候变化感知[29]、生态退化感知[30]等;研究因素侧重牧民的年龄组成和家畜结构[27]、生计风险因素[25—26]、外部信息接触[30]、生态重要性[26, 31]等。牧民的生态认知水平是牧民生计策略形成的重要依据[32],应通过生态认知状态寻找相关行为的选择、主要的影响因素。因此需对牧民的响应行为进行干预调整并对相关政策条件改善优化,进而实现草地的科学管理[33]。当前的研究多侧重于个体单一层次的认知和影响因素的分析,对牧民的调查结果进行理论探讨,单纯的描述草地退化现状或其影响因素[38],缺乏基于微观牧户层面对复合生态认知水平的评估以及多种影响因素的综合性研究。因此,本文基于入户调查数据,把草地退化和生态认知过程及多测度指标(比如联户放牧行为等)有机耦合起来整体评估黄河源区牧民的生态认知水平,并借助计量经济模型对生态认知水平的多种影响因素进行分析[33],旨在为黄河源区制定有效的草地退化管理政策提供科学依据与参考。

1 研究区域和数据来源

1.1 研究区域

黄河源区位于青藏高原东北部,是典型的生态脆弱区和经济贫困区[34],区域内年均温5.6—7.8℃,年均降水量约487.9 mm(1956—2016年)且地域差异较大,植被生长季从三月底到八月底[35],平均海拔在4000 m以上。该区域总体特点是寒冷、半潮湿,具有典型的青藏高原气候特征,属于亚寒带半湿润地区。多个水源保护地分布于此,集水区面积约占黄河流域总面积的16%。黄河源区在维持河势稳定、水源涵养和生态系统保护等方面中发挥着重要作用[36—37],素有“黄河水塔”之称。

1.2 数据来源

本文数据主要来自于问卷调查数据。为检验问卷的有效度,2018年8月上旬于黄河源区(玛多、玛沁、班玛、达日、甘德)随机抽取5个村庄,每个村庄随机选取5户家庭进行预调查。基于预调查的结果,进一步修改并完善调查问卷内容,使问卷更具有可行性、可信性和有效性。于2019年8月上旬开展正式调查,其中受访户的选取分层随机抽样法。调查期间聘请当地大学生作为语言翻译,在实际调查前对大学生进行专业知识培训,以藏语口述的方式向牧民询问问题,每户调查时间为80—90 min,确保每户牧民可以充分理解、思考并回答问卷内容,因此该结果能反映当地牧民的真实情况。本次研究共调查294户,回收有效问卷283份,有效率达96.25%。问卷主要内容包括3部分:(1) 牧民特征,包括家庭年收入、劳动力数量、受教育水平等;(2) 生态认知水平;(3) 生计资本和生计行为等。同时采用村干部问询、座谈、青年学生交流等辅助形式深入了解草地退化等问题的演变趋势、生态治理现状、生态认识状况以及相近牧区生态生产状况。

2 研究方法

2.1 数据预处理

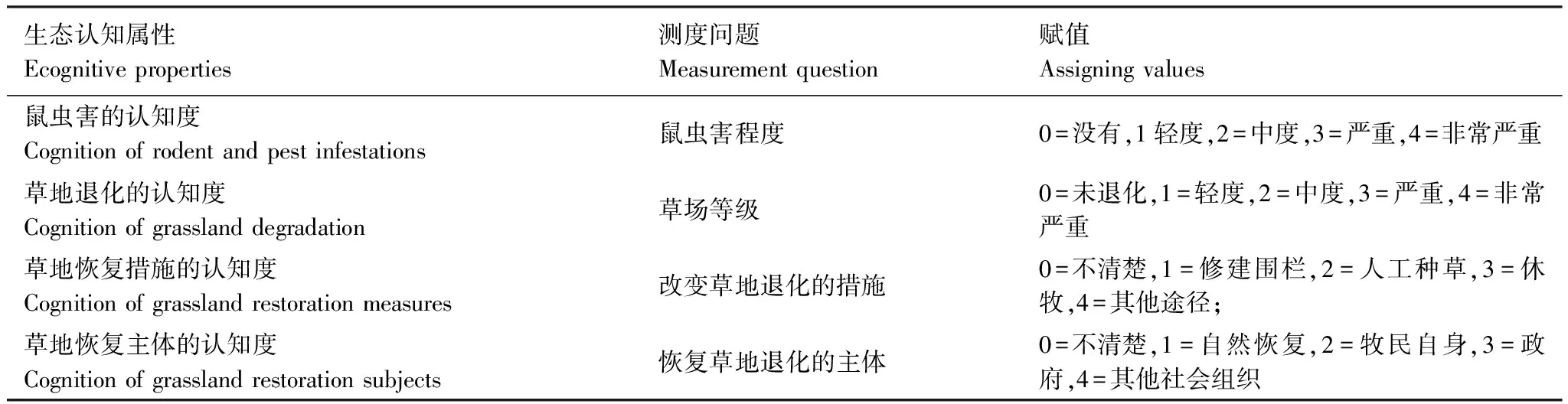

2.2.1生态认知测度

生态认知过程可以分为环境信息获取、主观处理、响应反馈和行为选择共4个阶段[28]。牧民认知是否准确,依赖于信息来源是否全面、信息处理是否科学、反馈调控是否得当、行为选择是否适应,同时也根据外部环境的变化,影响其感知能力和感知效率。牧民的生态认知源于对草地生态系统的认知,本研究主要从对鼠虫害的认知度(环境信息获取)、对草地退化的认知度(主观处理)、对草地恢复措施的认知度(响应反馈)和对草地恢复主体的认知度(行为选择)出发,通过相关问题调查获得牧民对生态整体的认知度,如表1所示。当以牧民是否感知到草地退化的回答作为因变量时,感知到退化为1,否则为0。为进一步细化和相对量化牧民对草地退化的感知程度,本研究仿照李克特量表[38]对有感知的牧民继续询问退化感知度,将草地退化的感知度分为四级:轻度(1),中度(2),严重(3),非常严重(4)。将生态认知度测度的相关指标进行了赋值,将5个区域不同牧民的各指标赋值加和进行平均后得到该地区牧民的草地退化生态认知度指数(测度指标见表1),计算公式如下:

式中,Gj表示牧民对j问题的认知度指数[25—26, 28, 38],Gij表示第i个牧民对j问题的认知度赋值,n为牧民户数。

表1 草地退化生态认知的测度指标及赋值

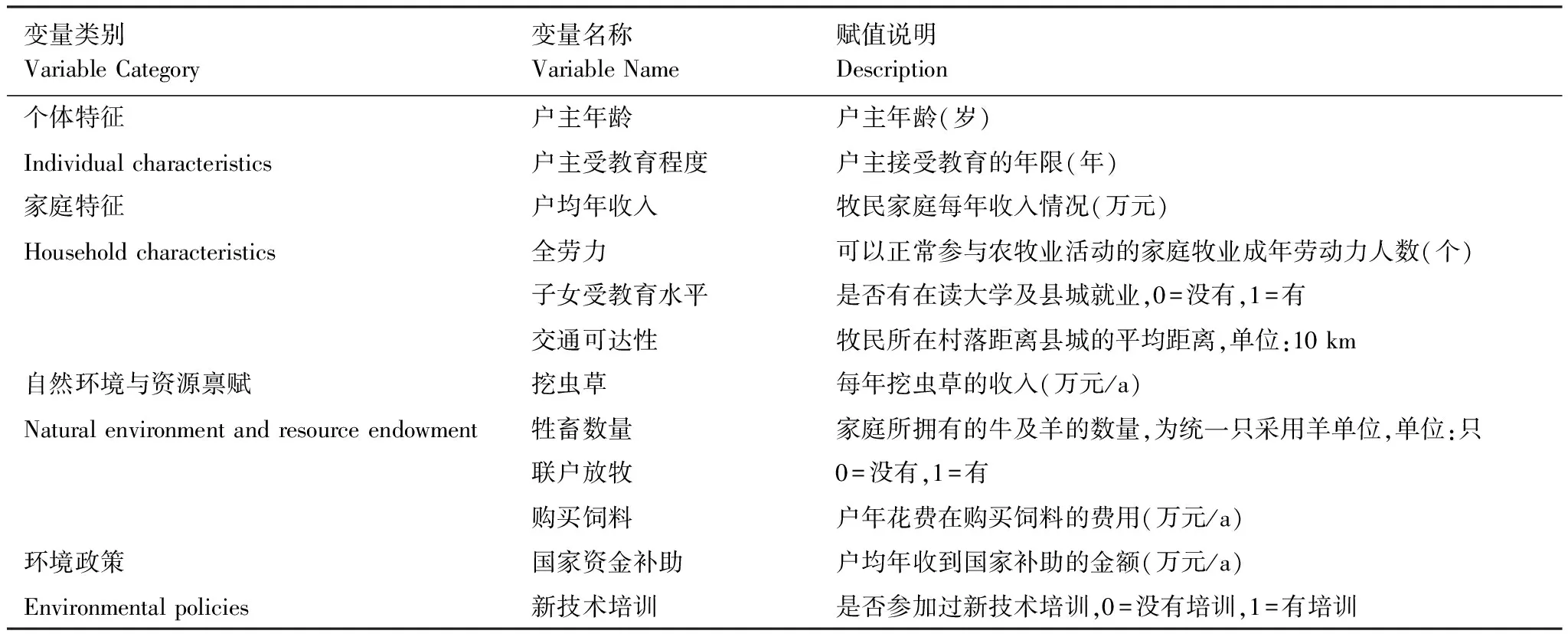

2.2.2变量选取和赋值

农户对草地退化的感知是自然、社会经济、政策等因素综合作用的结果。关键属性变量的识别和选择是计量模型构建的重要步骤,在评价生态认知的整个过程中发挥着重要作用。基于可持续生计框架和以往的研究[15, 25, 28, 30—31, 38],本研究选取个体特征、家庭特征、自然环境与资源禀赋、环境政策作为不同的变量类别。选取户主年龄、户主受教育程度作为个体特征变量;选取户均年收入、全劳力、子女受教育水平、交通可达性作为家庭特征变量;选取挖虫草、牲畜数量、联户放牧、购买饲料行为作为自然环境与资源禀赋的变量;最后把国家资金补助、新技术培训作为环境政策的变量,共计11个因素作为自变量,见表2。

表2 变量选取和赋值说明

2.2 生态认知的影响因素的分析方法

以牧民对草地退化生态认知度作为因变量,以表2中11个变量作为自变量。在调查中一些牧民对草地退化状态具有实际感受,但由于自身文化水平或者戒备心理,有时会对问题给出模糊回答,这将隐藏部分真实数据;也有牧民内心不情愿接受现实状况,选择无影响的答案。这些客观因素可能导致调查结果与真实情况有所偏差,故引进了Tobit模型对调查结果进行优化分析,以保证获得数据的准确性[30]。假设牧民i通过效用最大化影响牧民对草地生态退化的感知程度yi,将影响牧民感知的所有不确定因素设为μi且符合正态分布,β为回归系数,则相对于各种影响因素xi和yi的表达式为:

y*i=x′iβ+μi

μi~N(0,σ2)

由于使用OLS对整个样本进行线性回归,其非线性扰动项将被纳入扰动项中,导致估计不一致。Tobit提出用最大似然估计(maximum likelihood estimation, MLE)对模型进行估计,即选择一系列的β和σ来最大化L(似然值)。Tobit模型的对数似然函数方程为:

式中,I为示性函数,当下标所表示的条件正确时取值为1,否则为0[30, 39]。

3 结果

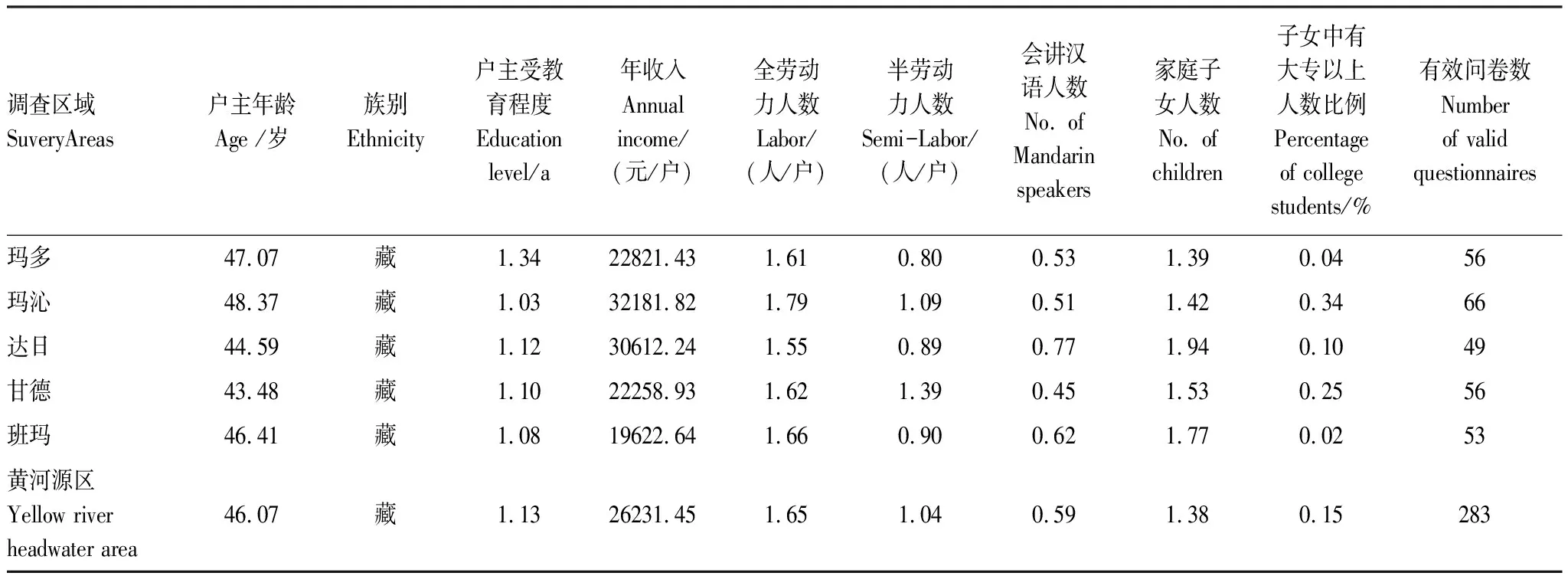

3.1 受访牧民及其基本特征

本次调研中受访牧户均为藏族,户主平均年龄46.07岁,其中41—60岁男性居多,占总调查牧民数的92.65%,户主平均受教育年限为1.13年,牧民中每户家庭会讲普通话的不足1人,每户家庭子女有大专以上学历的人数低于0.2人(表3)。不同县城之间牧民的平均收入差异较大,除放牧外,还有一些牧民以挖(卖)虫草作为主要经济收入。调查样本中2019年通过挖(卖)虫草人均收入约0.28万元,其中58%的牧民参与了草原联户经营。

表3 受访户特征*

3.2 牧民对草地退化生态认知的测度指标分析

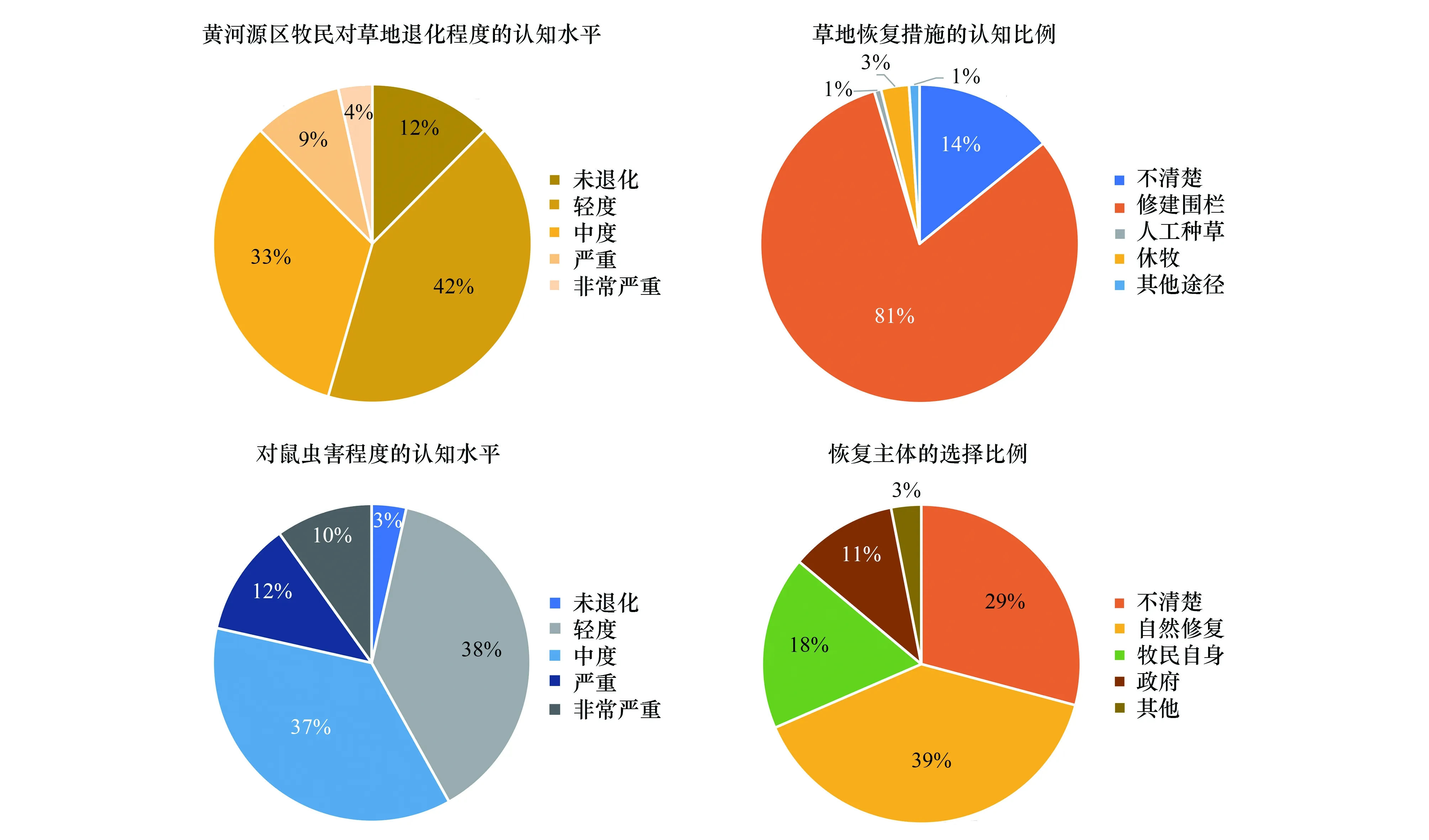

牧民对草地退化的生态感知属于主观行为认知,受主观意识影响产生认知差异。研究结果表明,黄河源区88%的牧民认为近5年来草地出现不同程度的退化,超过95%的牧民表示当地有不同程度的鼠虫害。牧民在获取到草地退化信息、感知到到生态退化后,在保护退化草地上出现了高度一致性,81%的牧民选择修建围栏,选择休牧、人工种草的比例较低,仅有14%的牧民表示不清楚此行为。牧民对草地退化的生态认知不仅是对草地退化变化的感知,还包括对生态行为的调整和生态活动的选择。对草地退化后恢复的主体调查研究表明,5个牧业县整体更倾向于选择草地自然恢复,还有29%的牧民表示并不清楚恢复的主体,如图1所示。

图1 黄河源区牧民对草地退化程度的认知水平,对鼠虫害程度的认知水平,草地恢复措施的认知比例,恢复主体的选择比例Fig.1 Level of awareness of pasture degradation, level of awareness of rodent and pest infestation, proportion of awareness of pasture restoration measures, proportion of choice of restoration subject among pastoralists in the Yellow River Headwater area

3.3 牧民对草地退化生态认知的影响因素分析

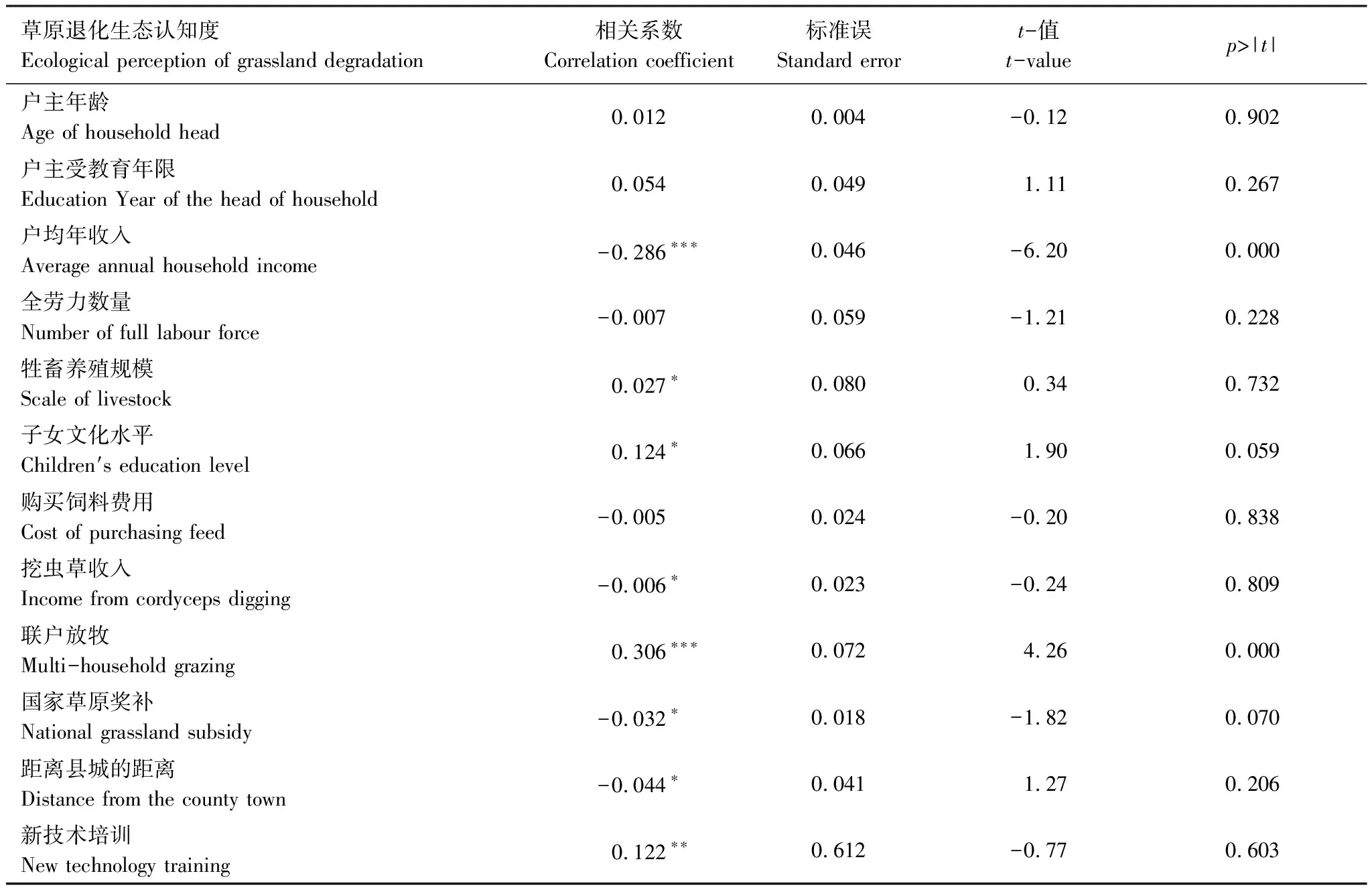

基于前文的模型假设,采用Stata 15.1软件,将牧民的退化感知与其影响因素进行了回归分析及模型运算得到表4。

研究结果表明牧民对草地退化的生态认知与联户放牧、子女受教育程度、新技术培训、牲畜养殖规模呈正相关;与户均年收入、挖虫草收入、国家草原奖补呈负相关;与户主年龄、户主受教育年限、购买饲料、全劳动力数量无显著相关性。正相关和负相关的影响因素对改变牧民生态认知具有重要作用,是草地退化改善、治理的重要限制因子。

4 讨论

4.1 牧民对草地退化生态认知的测度指标分析

通过对草地退化生态认知测度的指标分析发现,牧民对草地退化有清晰的认知(图1),牧民会在短时间对退化现状作出适应性的管理,而生态行为的输入则是长时间的积累与外部环境、政策条件等长期形成的认知,进而说明牧民不能短时间内对此形成清晰的认知[23],需要持续的政策影响。草地退化成功恢复与否和牧民的内在生态认知密切相关[32],数据结果表明牧民有良好的生态感知,但对如何选择草地退化恢复的主体并不清楚,这也表明需要加强对牧民生态行为的引导和培训,这也是未来鼓励更多牧民参与草地退化恢复、积极采取应对草地退化措施的重要重点关注方向。

高寒草地退化有多种特征表现,其中鼠虫害增多是高寒草地生态系统最为重要的退化特征之一[27]。近年来由于一系列生态工程的建设、生态公益岗位的设置,大家对草地退化认知有明显改变,特别是对草地退化的指标特征如对鼠虫害的认知越来越清晰。调查区域内一部分牧民身居在高原深处,如何进行生态感知以及退化恢复措施的选择并不清楚。尽管有大量外部资源的输入,但受限于交通的可达性、信息的获取性、联户放牧等社会资本的因素,生态认知水平也受到相应的影响。

表4 Tobit模型分析结果

4.2 牧民对草地退化生态认知的影响因素

个体行为认知受到年龄、族别、性别、家庭劳动力人数、自身受教育年限、家庭子女受教育程度等不同的影响。一般受教育程度越高,吸收和接受外界知识和文化的能力就越强,对生态环境退化等相关问题也更为敏感。同时个体行为认知水平与和外界的交流、最新信息的获取等密切相关,联户放牧、新技术培训、挖(卖)虫草等行为和空间居住选择也会影响对草地退化直接或间接的感知能力。

牲畜养殖规模与牧民对草地退化的感知呈正相关,在1%水平显著(表4)。牲畜养殖规模越大,草地放牧压力相对越大,草畜矛盾更加突出,牧民对草地退化的生态认知就愈强烈。研究结果表明95%受访户主受教育年限都在小学2年级以下水平,而子女受教育年限每增加1年,牧民了解草地退化的概率上升1.24%。牧民子女受教育程度越高,关注学习和吸收知识的能力越高,对家庭整体认知水平的影响就越强。对相关政策有更深入、透彻的了解,可以对草地退化有更为客观和清晰的认知,并对草地生态环境的重视程度更高,因此对草地退化的生态认知更为深刻。人口因素是影响牧民感知最重要的因素,通过影响草地的利用方式与强度改变草地的数量结构与空间变化[24]。子女文化水平越高,牧民家庭未来可能直接从事畜牧业人数越少,非牧化水平就越高,对草地的依赖程度就越小,对草地退化的风险感知程度就越强。黄河源区牧民生计方式单一,受文化水平限制较大,因此改善牧民生计策略是减轻草地放牧压力的一种有效手段。

联户放牧行为对于牧民草地退化的生态认知水平呈现显著的正相关,联户放牧是对当前放牧状态的优化。联户通过整合草地,扩大了草场规模与放牧范围,增加了畜群放牧半径,维持原有的传统放牧方式,给被啃食的牧草更长时间休养生息以获得充分生长发育,在一定程度上缓解了草畜矛盾,减缓了草地退化趋势;另一方面,参与草原联户经营的牧民更加关注草地生态变化,形成良性监督,同时外部信息获取更加及时,草地保护意识更强。研究结果表明,距离上每远离县城10 km,牧民认为草地退化的概率增加4.4%(表4)。同时,牧民所处的地理位置距离县城越近,家庭中从事非放牧型生产活动的可能性越大,就业机会越多,对草地的依赖程度越低。这两个关键因素属于与外界建立联系的指标,距离县城的距离越近代表牧民对畜牧市场信息、环境政策等生态信息的获取能力也越强,收入渠道也就增多,对草地的依赖就会相应减少。

在牧民认知下户均年收入与草地退化呈显著负相关关系,户均年收入每增加1万元,牧民认为草地未退化的概率上升2.86%。收入水平是决定家庭生计水平和对草地利用的直接反馈。在牧民认知下人均草原生态补奖与草地退化呈显著负相关关系,人均生态补奖每增加1万元,牧民认为草地未退化的概率上升0.32%。草原生态保护补助奖励是牧民家庭经济来源的重要组成部分。牧民家庭人均虫草收入每增加1万元,牧民认为草地未退化的可能性增加0.6%,牧民对草地退化的生态认知随虫草收入的增加呈下降趋势。这些均属于牧民收入类因素,提高牧民的生计收入水平将大幅度提高牧民的退化感知度,这与前人的研究结果一致[30]。由于黄河源区牧民的草地畜牧业及其附属收入是其家庭的主要收入来源,也是维持其生计的根本基础,减少对草地的依赖程度,有助于草地退化的治理。

5 结论和政策建议

5.1 结论

调查样本总体中88%的牧民认为近5年当地草地出现不同程度的退化,从生态信息获取层面表明黄河源牧民有较清晰的生态认知,但关于草地退化恢复主体以及相关恢复措施,呈现较大差异。29%的牧民表示不清楚恢复主体,这将是未来生态技术培训的重点指导方向。从牧民对草地退化的生态认知的影响因素看,与联户放牧、子女受教育程度、新技术培训、牲畜养殖规模等社会管理因素与呈正相关,这些均属于牧民与外界联系的关键因素。对牧区而言,外来新信息的输入将改变牧民对草地退化的认知程度。而户均年收入、挖(卖)虫草收入、国家草原奖补等经济因素与牧民对草地退化的生态认知呈负相关。因此牧民生计水平的提高将大幅度提升牧民的退化认知水平,牧户家庭收入的增加可降低对草地的依赖性,从社会-生态角度推进草地恢复进程具有重要指导价值。

5.2 建议

黄河源区牧民的教育文化水平、联户放牧意识、经济收入等因素是限制牧民生态认知的关键因素。为遏制草地退化,提升牧民整体的生态认知,应从以下三个方面对草地管理政策提出建议:(1) 加强牧民专业技能培训、提升牧民整体的文化水平,特别是年轻牧民与牧民子女的文化水平。提高牧区整体普通话表达交流能力,加大教育扶贫和科技扶贫力度,提升农户子女上学补助金额,以降低学费开支对农户生计的影响,以此来推进牧民对草地退的化生态认知;(2) 鼓励中小牧民参与联户经营。推广社区管理经营模式,组建相关的畜牧业协会和民间组织,让更多牧民关注草地退化;(3) 不断优化牧户生计方式、改善生计策略。完善草原生态奖补政策机制,拓宽牧民就业和增收渠道,加快畜牧业产业升级,发展现代化牧区草产业和草原旅游业,实现收入多渠道来提高牧民的经济水平。