“怎么样”与“为什么”

——班级管理中归因理论的应用

2022-11-11马志国

学生个体的心理过程包括认知过程、情感过程和意志过程,简称为知、情、意,其中最基础的是认知过程。学生的认知过程有着丰富的内容,本期重点讨论学生的社会知觉过程及其规律。

认识社会知觉

社会知觉这个概念,是美国心理学家布鲁纳1947年提出来的,指的是在社会情境中以人为对象的知觉,包括个人对个人的知觉,个人对群体的知觉,群体对群体的知觉。简而言之,社会知觉就是对他人和社会群体的知觉。本期话题中,我们侧重讨论的是个人对个人的知觉。比如,在班主任眼里,这个学生怎么样,那个学生怎么样。

社会知觉又分如下几种:一是对他人的知觉。在社会交往中,人们通过与别人的接触,感知别人的外部特征,了解别人的内心世界,从而形成对别人的知觉。二是自我知觉。这是人在实践活动中形成的对自己的认识,是自己对自己的行为和心理活动的知觉,属于自我意识的范畴。三是人际知觉。这主要是指人在生活中对人与人之间相互关系的知觉。四是角色知觉。这是人对在社会生活中扮演的角色及角色行为规范的知觉。一个完整的角色知觉过程包括角色认知、角色行为、角色期望和角色评价。

有人把社会知觉叫作社会认知。这是因为,社会知觉绝不限于单纯地知觉人的外部特征,还总是试图通过人的外部特征推断其内部的心理活动,这其中就包括了记忆、判断、推理和解释等复杂的认知过程。

可见,社会知觉不仅要认知人的行为及行为成败的外在表现,还要分析推测人的行为及行为成败的内在原因。就是说,社会知觉不仅是认识一个人“怎么样”,还要推断他“为什么”这样,也就是我们接下来要讨论的归因理论。

归因理论与归因规律

用通俗的话说,归因就是寻找行为及结果的原因,就是给“为什么”找答案。用心理学的话说,归因是对人的行为及行为成败原因的认知过程,也就是根据人的外部行为来分析、解释和推测人的行为及行为成败的因果关系的过程。

心理学家提出了哪些归因理论呢?

首先是海德的归因理论。

归因理论最早是由社会心理学家海德在1958年提出来的。他把人的行为原因归为两种:一是环境因素,也就是外因,如奖惩、运气、工作难易等;二是个人因素,也就是内因,如动机、情绪、态度、能力、努力等。比如,一名学生考试不及格,可能由于不聪明、不努力等个人原因,也可能由于课程太难、考试不合理等环境原因。海德关于外因与内因的理论,成为后来归因研究的基础。

其次是琼斯和戴维斯的相应推断理论。

琼斯和戴维斯的理论主张,个体的行为总是与其内在的人格特征相对应的,这就是相应推断。相应推断受很多因素影响:一是非共同性效应。比如,一名学生去关窗户,可能会推断他是因为怕噪音,这是共同性效应,但是,他又加上一件衣服,这就是非共同性效应,据此就可以推断他是感觉冷了。二是选择自由性。比如,一名学生的行为如果不是自由选择的,就很难对他的行为的原因做出对应推断,也就不好弄清原因了。三是社会赞许性。比如,一名学生的行为越是被社会赞许,就越难对他的行为原因做出相应推断。

再次是凯利的三维归因理论。

凯利提出了归因的一致性、一贯性和独特性三个维度。一致性是指其他人在同样情境中是否也会做出同样的行为。一贯性是指这个人其他时候是否也会在同样情景中做出同样的行为。特异性是指这个人是否在其他情景中做出不同的行为。比如,一名学生今天的作业没完成,为什么?归因就要看三个方面:一看一致性,是大多数学生没完成还是只有他没完成;二看一惯性,是只有这次没完成还是以前也没完成;三看特异性,是只有这科作业没完成还是其他科作业也没完成。如果一致性低、一惯性高、特异性低,那就可以归为内因,是这个学生自身的原因。如果一致性高、一惯性低、特异性高,那就可以归为外因,是这次作业难。

最后重点介绍韦纳的归因理论。

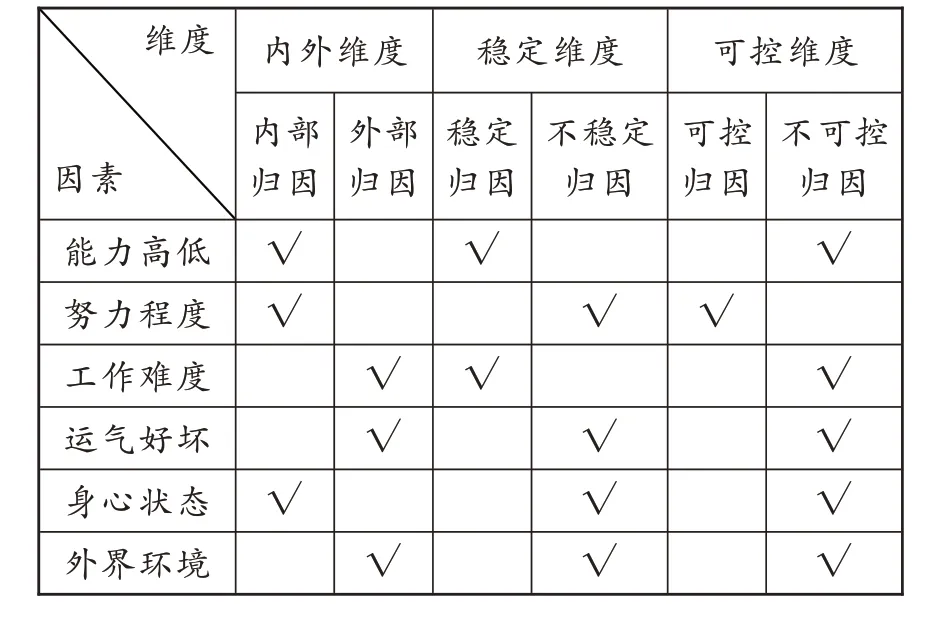

韦纳的理论对班级管理更有启发意义。韦纳发展了海德的归因理论,把归因分为三个维度:内部归因与外部归因、稳定归因与不稳定归因、可控归因与不可控归因。同时,他把人们活动成败的原因归结为六个因素:能力高低、努力程度、工作难度、运气好坏、身心状态和外界环境。三个维度与六个因素的关系如下表。

归因的三维度六因素

比如,一次英语考试,晓路考得很不好。班主任找他谈话时,他说:“老师,我前段时间看星座书,说我这个星座的人最近几周都会很倒霉,果然这次就考砸了。”他把考试考砸了归因于运气因素,这就属于外部、不稳定、不可控归因。晓丹这次考试取得很大的进步,她兴高采烈地告诉班主任:“我前段时间特别努力,这次总算有回报了。”她把考试进步归因于努力因素,这就属于内部、不稳定、可控归因。

不同维度的归因,会对学生产生不同的影响。

在内外维度上,如果学生把成功归因于内部因素,就会感到自信,愿意继续努力;归因于外部因素,则会产生侥幸心理,不愿继续努力。学生把失败归因于内部因素,就会感到自卑和羞愧;归因于外部因素,则会感到气恼,不愿继续努力。

在稳定维度上,如果学生把成功归因于稳定因素,就会感到自豪,愿意继续努力;归因于不稳定因素,则会产生侥幸心理,不愿继续努力。把失败归因于稳定因素,就会感到无助和绝望;归因于不稳定因素,则会感到气恼,不愿再努力。

在可控维度上,如果学生把成功归因于可控因素,就会激发更大动力,更加努力争取新的成功;归因于不可控因素,则不会产生多大的动力。学生把失败归因于可控因素,就会继续努力;归因于不可控因素,则会感到无助和绝望,放弃努力。

在实际的归因过程中,我们会出现哪些归因偏差?

第一,基本归因偏差,指在对他人行为进行归因时,我们往往无意地倾向于高估内在因素,如能力、努力程度、个性等因素的影响,而低估了外部因素的作用。比如,学生没完成老师布置的任务,老师很容易认为是学生个人的问题。究其原因,一是人们觉得人要对自己的行为负责,所以多从内因评价而忽略外因的影响;二是人们觉得人的因素比情境因素更重要,所以多从内部找原因而忽略外因。

第二,“行为者—观察者”偏差,指行为者倾向于把成功归因为个人,把失败归因于情境;而观察者则会更多地把成功归因于情境,把失败归因于个人。比如,一名学生考试考好了,这名学生会归因为自己的能力和努力,考得不好,会归因为题目太难,时间太紧,打分太严。究其原因,一是着眼点不同:行为者很难对自身的行为进行直接的观察,而外在的情境因素很容易观察到,观察者则能更多地把注意力放在行为者身上。二是信息来源不同:行为者更多了解自己的情况,观察者则不是很了解。三是出发点不同:行为者更多是从具体情况出发,旁观者则往往从常规逻辑出发。

第三,自我服务偏差,也叫自利性归因偏差,指人们常常把好的行为结果归因于自身内在的因素,而把不好的行为结果归因于外部情境的因素。比如,一名学生干部工作完成得好,往往会觉得主要是自己的功劳,工作没完成好,则会怪同学不够配合。究其原因,一是自己在活动中的作用和贡献更容易被注意到;二是回忆自己的作用和贡献比回忆别人的要容易;三是接收信息的差异可能导致认为自己的作用大;四是人们总想给人一个良好印象。

第四,其他归因偏差。容貌、地位以及性别等也会导致归因偏差。比如,对一个有一定社会地位且受公众欢迎的人物的行为,人们倾向于做出好的归因。再如,对一个非常漂亮且讨人喜欢的女生的过失行为,我们也容易做出外部归因。

归因理论在班级管理中的应用

归因理论告诉我们,不同的归因会对学生的心理以及后续的行为产生不同的影响,甚至对学生的发展产生不同影响。因此,班级管理中我们必须恰当运用归因理论,充分发挥归因的积极作用。我们从两个方面来讨论。

第一方面,班主任要对学生行为合理归因。

这个学生为什么这次考试考砸了?那个学生为什么那件事情办好了?我们对学生的各种行为及结果,会自觉或不自觉地进行这样那样的归因。归因不同,教师对学生的态度就会不同,对学生的影响也就会不同。所以,班主任要力争对学生行为进行合理归因。

第一,班主任要坚持的归因原则。

所谓合理归因,并非合实际原因之理,而是合有利于学生发展之理。所以,班主任对学生行为成败的归因,要坚持“有多有少的原则”。

把学生的成功归因为内部因素比归因于外部因素多,学生会产生较强的情感反应,成功时感到满意自豪,失败时感到羞愧,就会更好地激发学生继续努力的动力。就内部归因而言,把学生的成败归因于努力相比归因于能力,学生会产生较强的情绪体验,更愿意继续努力。因此,对学生的成败,要少能力归因,多进行努力归因。把学生失败归因于内部、稳定、不可控因素,也就是把失败归因于能力低,消极影响最大,学生会产生习得性无助感,从而放弃努力,“破罐子破摔”。

与此相应,在班级管理中,我们应该让能力强而不努力的学生受到最低评价,让能力弱而努力的学生受到最高评价,让付出同样努力而能力弱的学生得到更多的鼓励,让虽然失败却付出很多努力的学生也受到鼓励。这就是说,我们要坚持动机与效果的统一论,改变单凭考核分数奖惩的做法,而要考虑导致结果的原因来奖惩。比如学习进步奖,就较好地考虑到了努力这个因素。

第二,班主任要避免的归因偏差。

首先,班主任容易把学生出现的问题归结于学生自身的因素,而不是教师方面的因素。比如,一位新老师任教班级的学生成绩不好,他归因于这个班学生能力偏低。调任到其他班后,学生学习成绩又明显下降,他又说是这个班的学生与他作对。班主任也会有这种倾向。调查发现,班主任对学生的问题行为归因时,也往往归结于学生的原因,很少考虑自身的原因。这是要避免的第一种归因偏差。

其次,班主任对学优生和学困生的归因往往会有所不同。同样是取得好成绩,班主任对学优生容易归因为能力或个性等内部因素,对学困生却往往归因于任务简单或运气好等外部因素。相反,同样是出现了问题,对学优生往往归于外部因素,对学困生却归因于内部因素。比如,一名学生成绩一直不太好,经过努力一次考试大有进步,老师说他作弊,严重打击了学生的积极性。这是要避免的第二种归因偏差。

第二方面,训练学生学会恰当归因。

晓明最近很苦恼,期中考试数学才50分。他认为主要原因是考试的题目太难,考试那天没有吃早餐也影响发挥。班主任该如何帮助他?这就需要我们对学生进行归因训练了。归因训练是指通过一定的训练,使学生掌握恰当的归因方法,消除归因偏差,改变消极的归因模式,建立积极的归因模式,形成比较积极的归因风格。那么,我们怎样指导学生学会恰当归因呢?

第一,指导学生归因训练的原则。

所谓恰当的归因,是使学生形成积极的归因模式,而不是准确的归因。积极的归因有利于提高学生的积极性,而准确的归因可能会挫伤学生的积极性。所以,要引导的归因未必是最准确的归因,而是最有利于学生发展的归因。

一是坚持努力归因引导的原则,就是引导学生对成败进行努力方面的归因,而不是能力方面的归因。比如,一名学生学习成绩不好,真实的原因是学习能力较低,如果要“准确”“真实”地归因,只会使学生自暴自弃、放弃努力;如果引导学生认识到,之所以没考好是因为努力不够,学生就会保持自信,愿意继续努力。

二是坚持可控归因引导的原则,就是引导学生进行可控归因,而不是不可控归因。比如,学生成功时,引导学生告诉自己这是因为“我很努力”“我准备很充分”,而不是“我运气好”“题目简单”,从而增强自信,更加努力;学生失败时,则引导学生告诉自己这是因为“努力不够”“准备不充分”,而不是“运气不好”“题目难”,从而避免学生自卑,并且对下次行为的结果形成乐观的预期。

第二,指导学生归因训练的步骤。

一是了解学生的归因倾向。我们可以通过观察和谈话来了解,也可以通过问卷来了解。了解了学生已有的归因倾向,就可以增强训练的针对性和实效性。二是让学生进行某种活动。比如,让学生进行作业练习、单元考试,以及参与实践活动。这样,学生在活动中取得成败体验,训练才能有的放矢。三是让学生自己进行归因。活动之后,先让学生自己对活动成败进行归因,把归因用文字或表格表达出来,以便对照和调整。四是引导学生进行积极归因。针对学生个人归因的情况,有针对性地进行归因训练,引导学生学会积极归因。这是归因训练的重点。

第三,指导学生归因训练的方法。

一是强化引导法。这个方法是在学生对完成任务的结果进行归因后,对学生的归因结果给予反馈和指导。如果学生自己做出了比较积极的归因,就及时给予充分肯定和鼓励,通过这种正强化,逐步培养学生形成积极的归因风格。

二是观察学习法。学生如果看到他人采取积极的归因方式导致成功,就会认可同样的归因倾向;如果看到他人因消极归因引起不良后果,就会避免同样的归因倾向。观察学习法,就是让受训练的学生以跟自己情况相同或相近的学生为榜样,观察榜样在完成某一具体任务后怎样积极归因,从而学会积极归因的方式。

三是团体讨论法。这个方法是以团体讨论的方式进行,学生以班主任为核心,围绕特定的议题进行讨论,比如能力与学业成功、努力与学业成功等,结合自己或他人的实例,共同分析成败原因,导向积极归因。

四是个别指导法。这个方法主要适用于消极归因模式的学生,班主任可以采取个别谈话的方式,也可以在课堂教学、作业评价等环节给予针对性的反馈。互动过程中,班主任针对学生的学业表现,倾听学生对成败的原因解释,引导学生学会积极归因。(文中学生均为化名)