整合医学模式下2型糖尿病个性化干预的临床效果研究

2022-11-10王宇琴朱永星冉隆梅刘敏华张兵赵航

王宇琴 朱永星 冉隆梅 刘敏华 张兵 赵航

1广州市第一人民医院老年病科(广州 510180);2广东糖胖健康研究院(广州 510620)

随着我国人口老龄化的加剧、生活节奏的加快以及生活饮食习惯的改变,2 型糖尿病发病率持续上升,所带来的健康问题也愈发突出[1],既给患者的日常生存质量和寿命带来了较大影响,也极大地加重了我国的公共医疗负担[2]。据估计,2018年我国成人糖尿病患病率约为12.4%,而处于糖尿病前期的成人患病比例高达50.1%,防控形势不容乐观[3-4]。

鉴于此,创新2 型糖尿病防控模式,是目前减少发病率、提高治愈率的重要抓手。已有相关研究表明,现代医学治疗[5]、中医食疗法[6]、营养学[7]、运动治疗学[8]、心理学[9]和健康管理学[10]等方式对糖尿病有一定的防治效果。但以往研究大多局限于糖尿病相关风险的一个环节或者其中几个环节,缺乏系统地评估整合医学模式个性化干预对控制糖尿病病发生发展效果的相关研究。故本研究通过整合医学模式对2 型糖尿病患者进行线上线下相结合的个性化及健康教育并评估其疗效,以期为糖尿病精准防控提供数据和理论支撑。

1 资料与方法

1.1 一般资料本研究随机选择30 例来自广州市社区且自愿参加本项目的2 型糖尿病中老年患者作为研究对象,平均年龄为62 岁,男女各15例。平均糖尿病患病时长为10.2年,其中有12例病程时长大于10年,最高达22年。存在2 个及以上糖尿病并发症的人数为24 例。服降压药后仍血压高的患者人数为12 例。

1.1.1 入选标准(1)依据中国2 型糖尿病防治指南(2020 版)中诊断标准诊断为2 型糖尿病患者;(2)年龄在50 岁至75 岁间;(3)自愿参与并承诺完成全部要求;(4)无酗酒史;(5)不排除心、肺、脑、肾、眼、血管等并发症,但其并发症未致运动受限;(6)无代谢综合征之外致肾功能损伤。

1.1.2 排除标准(1)存在病情不稳定的慢性疾病(如高血压≥180/110 mmHg 或直立性低血压、心功能二级以上、肾功能失代偿3a 期及以上、酮症酸中毒、活动性消化道出血等);(2)近3 个月内有急性心肌梗塞和严重心绞痛发作住院;(3)合并慢性阻塞性肺病或肺结核活动期;(4)患有骨骼、肌肉、关节疾患,糖尿病足影响正常行走及有肢体运动障碍者;(5)严重外伤史、近3 个月手术史、急性感染、精神病病史;(6)糖眼病,包括增殖性或非增殖性视网膜病变等致视力严重障碍。本研究经过广州市第一人民医院伦理委员会审查通过(编号:K-2020-063-01)。

1.2 干预方法采用整合医学模式对研究对象进行个性化干预。整合医学模式:由内分泌科医师、心内科医师、全科医学科医师、中医师、营养师、心理咨询师、运动管理师、药剂师、健康管理师、基础医学教授共同参与现场教育及讨论、制定综合干预方案并参与线下线上一对一个性化管理。干预内容:从西医防治、心理疏导、营养干预、运动干预、中医调理、健康监测和康复指导等七个维度针对性地落实个性化逆糖方案。干预团队:由三甲级医院、医科大学和糖尿病相关研究机构高级职称专家及优秀专业技术资质的人员组成。干预地点:适合进行现场健康教育及讨论的场所和门诊,线下和线上相结合。具体步骤如下:

1.2.1 招募依据入选及排除标准在广州市社区进行招募。

1.2.2 健康教育分别由内分泌科医师、心内科医师、全科医学科医师、中医师、营养师、心理咨询师、运动管理师、药剂师、健康管理师、基础医学教授分别进行现场专题健康教育讲座,讲座后共同参与讨论会,由患者提问,专家患者互动,达成共识。

1.2.3 问卷采集由具有医学背景的健康管理师完成,主要收集个人基础信息、饮食营养、睡眠状况、运动习惯、心理状态、生理感受等信息。

1.2.4 健康评估由各专业专家结合患者既往健康资料及问卷评分进行评估,并识别健康薄弱项。

1.2.5 干预处方制定依据患者病史资料及现场综合评估结果由各相关专家联合共同制定个性化的管理方案,包括临床、心理、营养、运动(由专职人体运动科学专业人员参与评估现场运动问卷并依据中国人群身体活动指南给出适合个人的有氧、抗阻、柔韧性、平衡性运动任务,并配合专业视频线下线上专指导)、及中医调理与康复方案(高级职称专家一对一评估后给出并指导实施)等,并依据检测糖代谢、血压等指标的动态变化及时调整管理方案。

1.2.6 临床治疗管理先由专科医生现场询问分析病史整理患者既往专科治疗用药情况,重新确定临床治疗用药方案。通过动态观察空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白、血压等指标,最终由临床专科专家一对一评估患者情况后确定是否可以减药或停药及制定减药或停药治疗方案。

1.2.7 减药停药基本原则专家指导下患者病情平稳,空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白达正常值或达个体化血糖控制适宜目标水平2 周后开始逐渐减降糖药,血压正常一月后开始逐渐减降压药,并动态观察,可逐渐停药,停药后仍保持管理、检测及指导。

1.2.8 健康监测与跟踪管理营养师、心理咨询师、运动管理师、健康管理师共同参与随访、记录并汇报,临床医师则整合相关资料后制定最终医疗方案并动态调整。

随访方法:线下和线上结合,一对一个性化管理;随访时间:根据患者具体情况,每隔1 ~15 d 安排1 次随访,并定时跟踪管理。随访分工:健康管理师负责督促患者落实个性化干预措施,并定期收集患者的血糖、糖化血红蛋白、血压等检验数据,以及心理生理问卷。营养师、心理咨询师、运动管理师负责专业随访及指导。确保干预措施按时按量按质完成。

1.2.9 干预时长确定根据患者的具体情况包括年龄、入组时血糖代谢情况、并发症或和合并症的严重程度及个体化血糖控制适宜水平来确定干预时长。

1.3 指标评价本研究基于干预开始时和干预结束时患者的血糖生化指标、抑郁、焦虑指标和生理感受指标、血压水平的变化情况评估干预效果。其中血糖生化指标包括空腹血糖、餐后2 h 血糖和糖化血红蛋白。采用抑郁筛查量表(PHQ-9)、焦虑筛查量表(GAD-7)和糖尿病生存质量量表来分别评估患者的抑郁、焦虑和生理感受情况[11-12]。糖尿病缓解定义为:停用降糖药3 个月以上患者的空腹血糖低于7.0 mmol/L 或糖化血红蛋白低于6.5%。

1.4 统计学方法本研究采用R 软件(版本号为4.0.0)进行数据分析。符合正态分布的计量资料以()表示,采用配对t检验来分析干预前后各指标的变化情况,不同群体指标间的比较则采用t检验,以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 临床总体疗效情况研究发现干预后全部停用降糖药13 例(其中6 例停降糖药3 个月后空腹血糖、餐后血糖、糖化血红蛋白都保持正常水平),部分停药15 例,用药不变2 例(分别有眼底出血史,病程15年;慢性肾功能不全四期,病程20年),无人增药;患者的糖代谢、心理状态、生理感受均有改善;干预前合并血压高人数12 例,干预后9 例停用降压药后3 个月血压仍保持正常。另外,1 例合并帕金森综合征的患者在干预过程中帕金森症状逐渐消失,逐渐停药3 个月后无复发。

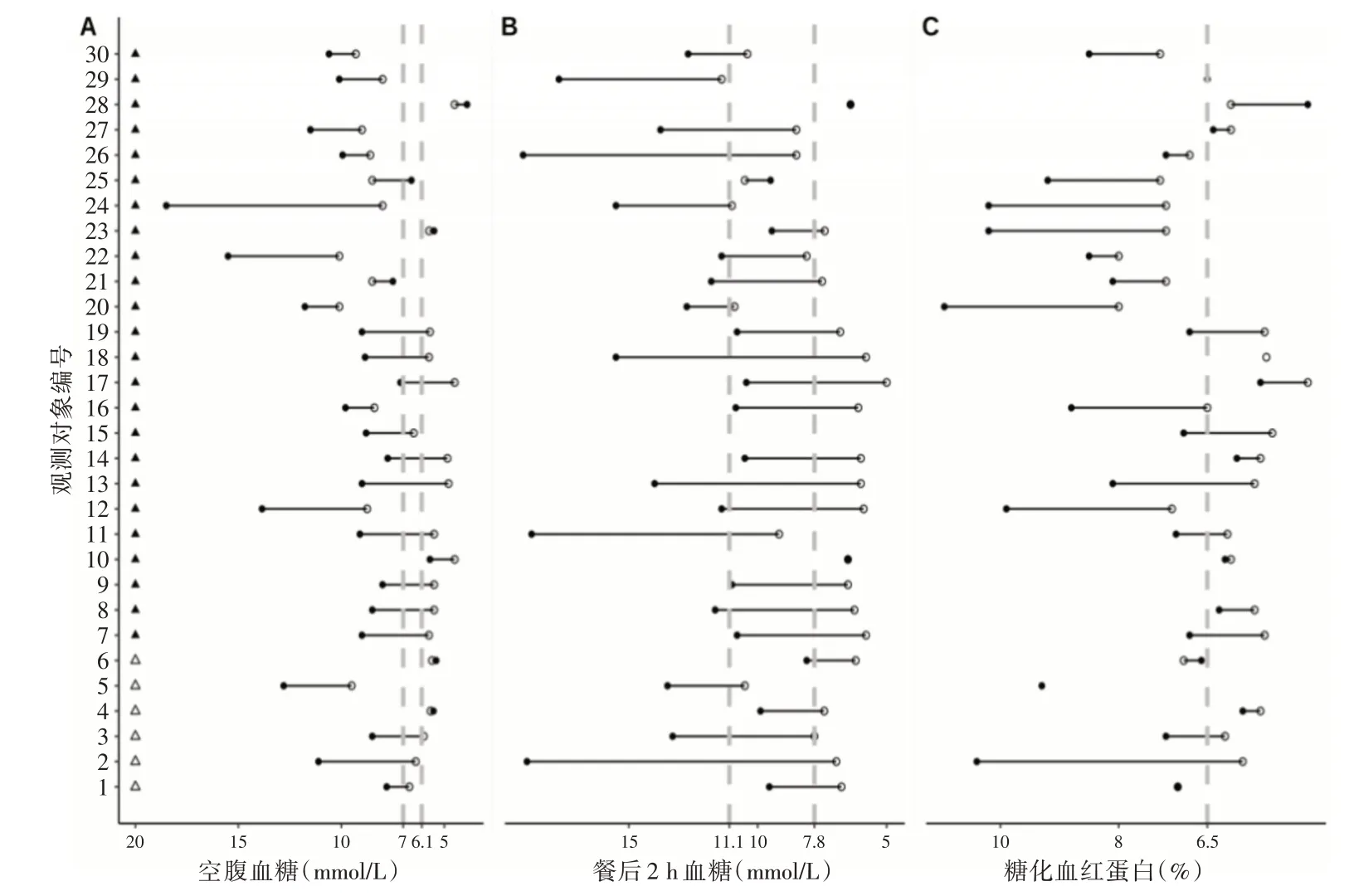

2.2 干预前后研究对象血糖和血压的变化情况研究对象干预前后的空腹血糖、餐后2 h 血糖及糖化血红蛋白的变化情况可见图1。干预后的空腹血糖、餐后2 h 血糖、糖化血红蛋白、收缩压和舒张压的平均值显著下降(P<0.05)。见表1。

图1 干预前后患者的空腹血糖、餐后2 h 血糖和糖化血红蛋白Fig.1 Fasting blood glucose,2-hour postprandial blood glucose and glycated hemoglobin of patients before and after the intervention

表1 干预前后研究对象的血糖及血压指标变化情况Tab.1 Changes in blood glucose and blood pressure before and after the intervention ±s

表1 干预前后研究对象的血糖及血压指标变化情况Tab.1 Changes in blood glucose and blood pressure before and after the intervention ±s

指标空腹血糖(mmol/L)餐后2 h 血糖(mmol/L)糖化血红蛋白(%)收缩压(mmHg)舒张压(mmHg)干预前9.2±3.1 12.3±3.4 7.7±1.7 134.1±14.2 79.5±9.1干预后6.9±1.8 7.7±1.9 6.4±0.9 116.0±10.0 70.3±6.8 P 值<0.01<0.01<0.01<0.01<0.01

2.3 干预后达血糖缓解水平和未达缓解水平的人群特征比较干预后血糖达缓解水平(停药3月后仍维持缓解水平)和未达缓解水平的人群在病程时长、并发症数量、干预前空腹血糖和干预前糖化血红蛋白水平等方面差异有统计学意义(P<0.05)。未达糖尿病缓解水平的患者的空腹血糖、餐后2 h 血糖和糖化血红蛋白也有好转。见表2。

表2 干预后血糖达缓解水平和未达缓解水平的人群特征比较Tab.2 Comparison of the characteristics of people who achieved and did not achieve remission levels of diabetes after the intervention ±s

表2 干预后血糖达缓解水平和未达缓解水平的人群特征比较Tab.2 Comparison of the characteristics of people who achieved and did not achieve remission levels of diabetes after the intervention ±s

注:对达缓解水平和未达缓解水平的人群,分别比较干预前后血糖指标的变化,***P <0.001

变量P值年龄(岁)病程时长(年)人均并发症数量(个)干预前空腹血糖(mmol/L)干预前后空腹血糖差值(mmol/L)干预前餐后2 h血糖(mmol/L)干预前后餐后2 h血糖差值(mmol/L)干预前糖化血红蛋白(%)干预前后糖化血红蛋白差值(%)已达缓解水平人群(n=11)60.5±5.6 4.8±4.2 1.8±0.9 7.6±1.5 2.1±1.5***11.1±3.4 4.5±2.9***6.6±1.5 0.8±0.8***未达缓解水平人群(n=19)62.7±5.7 13.4±6.7 2.7±1.2 10.2±3.5 2.5±2.8***12.9±3.3 4.7±3.3***8.3±1.3 1.6±1.4***0.28 0.02 0.03<0.01 0.64 0.18 0.90<0.01 0.08

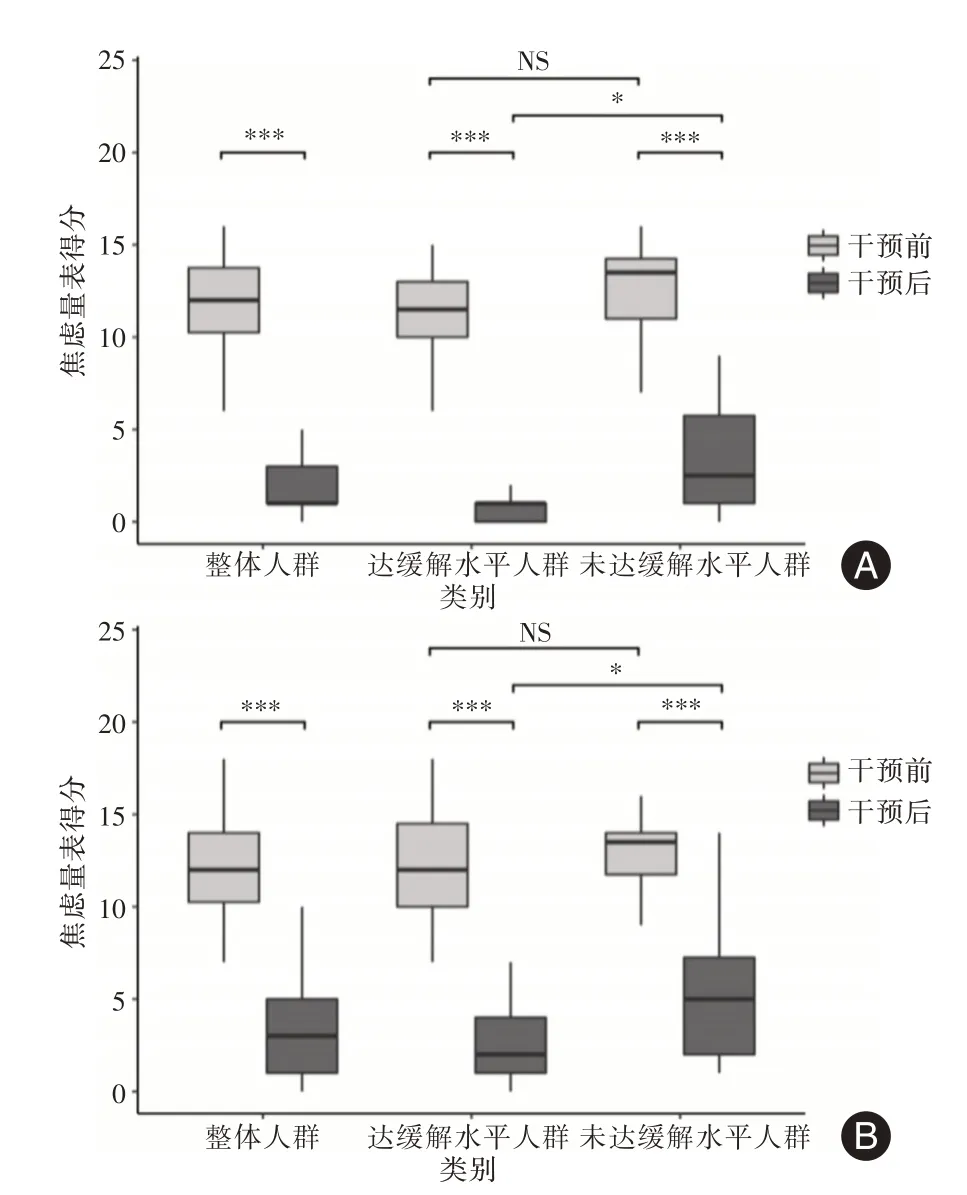

2.4 患者的焦虑和抑郁变化情况结果显示干预后患者的焦虑和抑郁量表得分显著降低(P<0.05)。干预后达到糖尿病缓解水平和未达缓解水平的患者比较分析可知,干预前两类患者的焦虑和抑郁得分差异均无统计学意义,但干预后达到糖尿病缓解水平的患者的焦虑和抑郁得分均显著低于未达缓解水平的患者。见图2。

图2 干预前后患者的焦虑和抑郁得分情况Fig.2 Anxiety and depression scores of patients before and after the intervention

2.5 研究对象的生理感受指标变化情况患者的生理感受相关指标经干预后有显著好转(P<0.05)。整合医学模式下个性化干预对患者的听觉感受和视觉感受都有显著改善(P<0.01),使得研究对象看东西费力情况和听别人讲话费力情况的得分分别由3.3 和3.3 下降到2.3 和2.0。同时,研究结果表明发现干预措施能有效缓解研究对象胸闷不适或心悸等症状,在干预前有26 例会频繁感到胸闷不适或心悸(过去2 周内持续一半时间以上),经过干预后该人数下降至12 例。另外,在实施干预前,研究对象中29 例会频繁感到皮肤或脚很容易感染(过去2 周内持续一半时间以上),干预后,研究对象该指标的平均得分由3.8 下降到2.1,且仅有9 例会频繁觉得皮肤或脚很容易感染,见表3。

表3 研究对象生理感受指标变化情况Tab.3 Changes in physiological sensory indicators of the study subjects例(%)

3 讨论

糖尿病作为严重威胁人类健康的公共卫生问题,给我国的医疗系统带来了极大的负担。因此,创新糖尿病防治模式已然是目前实现糖尿病精准防治的重要基础[4]。本研究率先应用并评估了整合医学模式下2 型糖尿病个性化干预的临床效果,研究结果显示整合医学模式个性化干预能显著改善中老年2 型糖尿病患者的糖代谢、心理状态、生理机能和血压高情况,可望为我国2 型糖尿病长期防控机制措施提供参考依据。

本研究对象为中老年人,老年人占比多,平均年龄大于60 岁,且并发症多,但干预效果远优于以往以药物为主的临床治疗(难以停药)和以往的单因素干预研究,如单纯饮食调理[13]、单纯运动干预[8]和单纯心理干预[9]等研究。由于糖尿病患者的病程长短、严重程度、并发症数量及个体化血糖控制适宜水平等不同,所以血糖达到正常水平或患者个体化适宜水平需要的干预时长不同,但整体上通过4 至12 个月的干预都能达研究对象的满意预期。干预后36.7%的患者达糖尿病缓解水平,20%的患者停药3月后血糖保持正常水平,未达缓解水平的患者的糖代谢也显著改善,2 例患者病程长、并发症严重,降糖用药物无变化,但血糖水平明显下降。合并血压高患者中75%停用降压药后仍血压正常。

本研究显示病程时长、并发症数量、干预前空腹血糖和干预前糖化血红蛋白浓度都是影响患者干预后能否达缓解水平的重要因素,这将为后期进一步优化个性化降糖方案提供参考。轻中症糖尿病患者可望短期内实现糖尿病缓解甚至逆转,而糖尿病病程较长且并发症多处于脏器功能失代偿期的患者糖代谢也显著改善,且统计显示达缓解和未达缓解人群血糖改善幅度相当,这提示以整合医学模式精准个性化干预2 型糖尿病在疾病早中晚期都可大幅度改善糖代谢,但越早开始越易实现糖尿病缓解甚至逆转。另外,1 例合并帕金森综合征的患者(男,66 岁)在干预过程中帕金森症状逐渐消失且停药3月后无复发,这是传统药物治疗为主模式、单因素或少因素干预研究少见达到的良好效果。同时患者的抑郁、焦虑和生理感受指标均显著好转,视力、听力及对外界反应的能力显著提高,这提示整合医学模式不仅可治疗患者的躯体疾病,通过全面健康教育和饮食营养运动心理疏导,更易实现身心全面健康。

2 型糖尿病作为一种长期慢性疾病,由遗传和环境因素等复合病因引发,而生活方式造成的风险高达70%[14]。有研究[15]发现生活方式干预不仅可降低糖尿病患者的胰岛素抵抗,也可明显改善患者胰岛素分泌功能障碍,这进一步说明生活方式个性化干预可有效修复机体脏器功能,并从源头上纠正糖代谢异常[16]。整合医学模式下2 型糖尿病个性化精准干预之所以呈现良好的管理效果,可能与干预使身体内环境改善相关。相关研究表明内环境改善可能使胰腺功能细胞、胰岛素质量恢复,使人体全面健康恢复[17]。尽管药物治疗和生活方式为主的管理均可降低糖尿病血糖水平和并发症发病率,但前者药物效果短暂,需要持续用药物加以维持,而后者效果可持续长达7年之久[18]。同时考虑到药物治疗的副作用、经济负担以及部分药物仅能对症治疗难以有效阻止疾病进程等问题,所以对于糖代谢异常者及糖尿病患者应尽早采用整合医学模式之思路来教育指导2 型糖尿病风险人群及患者进行全维度自我生活方式管理防治糖代谢紊乱,仅在必要时加上药物治疗,降低2 型糖尿病防控成本促进疾病逆转。患者在整合医学模式思路指导下以及自我健康管理过程中,通过对全面专业的健康教育及干预理论和技术的掌握成为了自己真正的健康管理师,可从全面的自我健康管理中持续获益,甚至使周边人也开始重视健康管理从而收益,扩大效应,使大家对健康的追求都积极融入生活细节科学管理中。

糖尿病的防治已不再是传统意义上的治疗而逐渐转变为以患者为核心的全面健康管理,因此亟需强化患者的健康素养,进而充分发挥其主观能动性并尽早开展全面健康[19-20]。同时,持续优化创新糖尿病健康管理模式提高患者依从性和主动性,对更快更好实现糖逆转是极其重要的,比如加强健康教育提倡主动健康、整合医学服务模式前移,依托互联网或物联网技术实时监测血糖浓度[21],实施团队分组管理模式[22]等随着各类穿戴设备的普及、虚拟现实技术的发展和个体数据抓取分析能力的提升,如何依托新技术在糖尿病患者在日常生活中进一步低成本落实精准生活方式个性化管理,也是未来需要重点考虑的问题之一[21,23]。

本研究存在的局限如下:(1)本研究没有设置空白对照组,仅通过准实验研究的方式对比干预前后患者特征的改变,因此研究结果可能会存在一定偏倚;(2)本研究所纳入的样本量相对较少,因此不能很好细分不同亚人群在整合医学模式个性化干预下的效果。在未来研究中若能以多中心的方式开展临床试验研究并细分亚人群探讨个性化干预措施的效果差异,则可为进一步优化糖尿病防控方案提供参考。