肠道疾病与生物钟节律紊乱关系研究进展

2022-11-10左晓彤吴巧凤

左晓彤 吴巧凤,2,3

成都中医药大学1针灸推拿学院,2针灸与内稳态调节研究所,3针灸与时间生物学四川省重点实验室(成都 610075)

生物体通过感知环境中的温度、光和食物等周期信号,与外界环境保持周期同步,从而产生以24 h 为周期的节律性变化,这种现象为生物节律(biological clock),又称生物钟[1]。生物节律通过调控机体生长、衰老、能量代谢以及情绪来调节机体器官活动以及休息的周期,这些过程不仅受昼夜节律的调节,反过来也能影响昼夜节律。大约有10%~20%的哺乳动物基因处于昼夜节律控制之下,哺乳动物生物钟由中枢生物钟和外周生物钟两部分组成。中枢生物钟位于下丘脑的视交叉上核神经元(hypothalamus suprachiasmatic nucleus,SCN)中,作为昼夜节律的起搏点调节包括睡眠、觉醒、温度、自主神经系统张力、摄食周期、情绪和运动等多种生理过程[2]。外周生物钟分布在全身大多数细胞和肝脏、胃肠道、平滑肌、骨骼肌、脂肪组织中,发挥调节局部组织细胞等适应器的节律活动以及组织特异性基因表达的作用。生物节律主要依靠生物钟基因调控,目前发现的主要生物钟基因有PER1、PER2、PER3、CRY1、CRY2、CLOCK、BMAL1、CK1ε、TIM、NPAS2 和RORα 等[1],其中核心转录因子为BMAL1、CLOCK、CRY1、CRY2、PER1、PER2、PER3以及微调内核时钟的其他组件,包括REV-ERB和SIRT[3]。

肠道的消化吸收、运动、肠黏膜稳态等功能与生物钟节律密切相关,肠道生物钟保持正常节律是肠道发挥正常功能的必要条件之一,肠道疾病患者多见失眠等节律紊乱症状,而节律周期紊乱的患者也往往伴有肠道功能失常,提示两者相互关联,本文将就此作总结和综述。

1 生物钟节律紊乱是多种肠道疾病的共性特征

许多肠道疾病存在生物钟节律紊乱现象,如肠易激综合征(irritable bowel syndrome,IBS)、炎症性肠病(inflammatory bowel disease,IBD)、克罗恩病(Crohn's disease,CD)、溃疡性结肠炎(ulcerative colitis,UC)及肠道肿瘤等,并且生物钟节律紊乱会加重疾病的严重程度或伴随症状。轮班工作会增加胃肠道问题的风险,尤其是消化不良和消化性溃疡[4]。MOSNA 等[5]对比了CD 患者、UC 患者以及无IBD 患病史的结直肠癌患者肠黏膜上皮细胞中8 种昼夜节律蛋白(BMAL1、BMAL2、PER1、PER2、PER3、CLOCK、NPAS2 和TIMENTER)的表达,发现IBD 患者黏膜上皮中5 种昼夜节律蛋白(BMAL1、PER1、PER3、TIMLESS和NPAS2)的表达降低,且IBD患者黏膜内炎性细胞BMAL1表达降低。

动物研究进一步证实生物钟节律紊乱会加剧肠道疾病的发展,患有生物钟紊乱的小鼠更易患结肠炎[6],导致结肠中的线粒体能量代谢降低并加剧结肠炎小鼠的炎症反应[7]。

生物钟节律与肿瘤的发生有密切联系,尤其是长期轮班工作以及夜间暴露于光照环境的工人,夜间暴露于蓝光光谱环境与结直肠癌发病率呈正相关[8-9]。

2 生物钟节律紊乱参与肠道疾病的机制

2.1 肠道动力结肠的运动存在昼夜节律[10]。HOOGERWERF 等[11]发现野生型小鼠的排便及结肠环行肌收缩力具有节律性,而Per1、Per2 基因敲除小鼠这种节律性消失。胃肠道的主要抑制性神经递质神经元型一氧化氮合酶(neuronal nitric oxide synthase,nNOS)的表达受生物钟控制,敲除nNOS 基因后结肠环形肌收缩力和排便节律性减弱[12]。昼夜节律的紊乱很可能会对胃肠动力产生负面影响,从而诱导或加重以运动障碍为特征的肠道疾病,如功能性消化不良、肠易激综合征等。

2.2 肠黏膜屏障肠道屏障能保护宿主免受肠腔中存在的有害物质和微生物的侵害,维持肠道屏障对人类健康至关重要。肠黏膜机械屏障由黏膜上皮细胞和细胞间连接结构构成[13],昼夜节律紊乱易导致肠道上皮屏障的破坏,从而使促炎细菌产物(如内毒素)跨过肠壁进入体循环,造成疾病。肠黏膜上封闭蛋白(Occludin)、封闭小带(Zonula occludens,Zo)、紧密连接蛋白(Claudins)、连接黏附分子(junctional adhesion molecules,JAM)等紧密结合蛋白组成的多种蛋白质复合物也存在昼夜节律。节律紊乱导致大鼠结肠紧密连接Occludin、Claudin1、Claudin3 和Zo-1 表达降低,损伤肠道上皮紧密连接完整性,使肠道通透性增加从而易患肠道炎症疾病[13]。

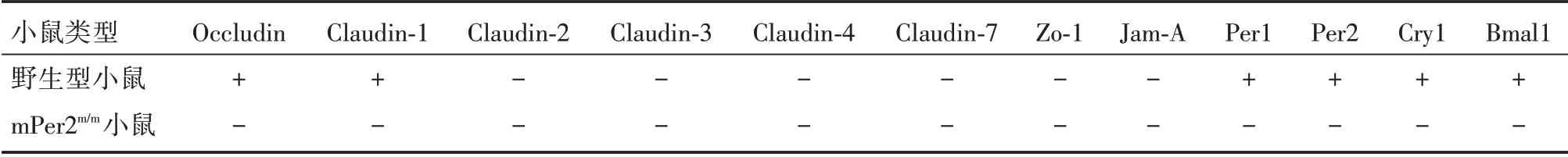

KYOKO 等[14]发现野生型小鼠体内Occludin 和Claudin-1 的mRNA 表达呈节律性变化,Claudin-2、-3、-4、-7、Zo-1 和Jam-A 水平无节律性变化。结肠中PER1、PER2、CRY1 和BMAL1 的mRNA 水平也呈节律性变化,但与Occludin 和Claudin-1 的变化趋势相反(表1)。野生型小鼠肠上皮细胞(intestinal epithelial cells,IECs)中Occludin 和Claudin-1 的蛋白表达与mRNA 有节律性,但mPer2m/m 小鼠体内以及IECs 中无论基因水平还是蛋白表达均无节律性。人结肠上皮细胞中的Clock 和Bmal1能与Occludin 和Claudin-1 基因启动子区域的Ebox 元件结合,从而调节紧密连接蛋白的转录。Clock-Bmal1 异源二聚体可能通过调节Occludin 和Claudin-1 的表达水平以影响紧密连接蛋白的功能,从而调节结肠通透性,且CLOCK 在生物钟的转录-翻译反馈环路中起积极的作用,而PER2 则起消极的作用。

表1 小鼠体内不同基因与节律的关系Tab.1 The relationship between different genes and rhythms in mice

2.3 肠道菌群肠道微生物群是指栖息在胃肠道中的微生物,细菌占肠道微生物群的98%。肠道菌群参与宿主营养吸收、能量代谢和免疫反应等生理过程,肠道菌群的构成、功能以及定植位置均存在昼夜节律,主要受宿主生物钟以及摄食行为的影响,宿主生物钟与肠道菌群昼夜节律间存在动态相互作用。

2.3.1 肠道菌群本身具有昼夜节律肠道菌群的丰度、构成及功能会受昼夜环境更替的影响,表现出节律性以及侵入和定植肠道的能力[15]。THAISS等[16]发现超过15%的小鼠肠道细菌数量有周期性波动,以乳杆菌目和脱盐杆菌目为主,并且白天休息时期,乳杆菌菌群丰度高,主要涉及解毒、运动和环境感知功能。而夜间活动期,厚壁菌和拟杆菌菌群丰度高,主要参与能量代谢、DNA 修复和细胞生长。

肠道菌群在肠道的定植位置位置以及深度都呈节律性变化,相比白天,肠道黏膜上皮细胞和肠道菌群的空间位置在夜间更为接近,定植位置的移动会影响肠道菌群与宿主间的互作进而影响宿主的生物钟节律[17]。

2.3.2 肠道菌群与宿主生物钟之间存在动态相互作用宿主生物钟能影响肠道菌群丰度与功能,与节律正常大鼠相比,昼夜节律紊乱大鼠肠道拟杆菌门丰度增加,厚壁菌门和放线菌门丰度减少[13]。MORTAS 等[18]研究发现与白天工作相比,夜间工作时人群肠道菌群拟杆菌门的相对丰度降低,放线菌和厚壁菌门的相对丰度增加。肠道菌群的节律性也可反作用于宿主生物钟,影响其正常功能,肠道菌群的节律粘附会影响肠道中的昼夜节律转录组,还能编程外周生物钟中的节律转录[17]。

生物钟与机体代谢关系密切,能参与机体各系统的代谢过程,主要通过神经与体液途径调控机体的睡眠-觉醒以及进食行为,从而使机体的能量需求和营养供给呈现出昼夜节律性[19-20]。肠道菌群参与碳水化合物、氨基酸及脂质代谢过程,主要通过短链脂肪酸代谢通路、氧化三甲胺代谢通路及脂多糖代谢通路调节宿主代谢功能,并且能通过代谢物如丁酸盐、胆汁酸等间接调节昼夜节律[21-22]。宿主生物钟易受环境因素的影响,若生物钟紊乱会增加肥胖和代谢障碍相关疾病的风险,肥胖与代谢障碍相关疾病的发作主要与肠道菌群的改变相关,包括厚壁菌门与拟杆菌门的比例增加,变形杆菌的相对丰度增加[23]。肠道菌群的变化能够诱导或减轻代谢障碍相关疾病,从而影响宿主代谢。宿主的生活方式以及摄食习惯也会影响肠道菌群。错误时间进食会改变小鼠的结肠节律相位,降低产生短链脂肪酸的细菌和丁酸盐的水平,促进结直肠癌的发展[24]。高脂饮食喂养的小鼠更易出现肠道菌群的失衡和肠道功能的障碍,导致肠道疾病症状加重以及代谢性疾病的发展[25]。

肠道的免疫功能与肠道菌群密切相关。肠道菌群中有多种益生菌,如乳杆菌类、双歧杆菌类等,通过调节树突状细胞(DCs)、单核细胞、巨噬细胞以及T 和B 淋巴细胞起到维持肠道免疫稳态及宿主免疫系统活性的作用[26]。宿主生物钟可以通过调控肠道菌群从而间接参与机体的免疫调节,通过控制摄食节奏以驱动节段性丝状细菌(segmented filamentous bacteria,SFB)在肠道上皮的附着使先天免疫效应器上皮抗微生物蛋白表达产生昼夜节律,导致小鼠对鼠伤寒沙门氏菌感染的抵抗力出现昼夜节律变化[27]。

3 总结及展望

本文阐述了生物钟紊乱与肠道疾病间的关系及生物钟紊乱导致肠道疾病的机制。肠道菌群与宿主生物钟之间的互作能够维持机体肠道稳态,作为治疗疾病的靶点[28],可利用肠道菌群的特征找到对不同机体、不同疾病的最佳给药时间、方式以提高药物利用度和疗效,减少毒副作用[29]。以昼夜节律为导向的治疗措施或许能够改善肠道菌群状态,从而预防或减轻肠道疾病的发生与症状[30]。

目前生物钟基因的研究主要集中在核心转录因子上,其他转录因子是否会影响肠道节律还有待继续深入研究。结合目前治疗肠道疾病的方法,未来治疗肠道疾病可将肠道菌群与昼夜节律相结合,采取益生菌+限时进食+规定作息的方式,利用肠道菌群与宿主生物钟的互作关系达到疗效最大化。