特发性非硬化性门脉高压115例临床与病理特征分析

2022-11-10张玉姣邵晨雷金艳王秀红任媛媛马安林

张玉姣 邵晨 雷金艳 王秀红 任媛媛 马安林

中日友好医院1感染疾病科,2病理科(北京 100029);3首都医科大学附属北京佑安医院病理科(北京 100069);4天津市第二人民医院中西医结合I 科(天津 300192)

特发性非硬化性门脉高压(idiopathic non-cirrhotic portal hypertension,INCPH)是一类原因不明的门脉高压的统称,临床较为少见[1],起病隐匿,在没有肝硬化或基础肝病导致门脉高压的危险因素下,出现一系列门脉高压的临床症状和体征,主要表现为上消化道出血、腹腔积液、脾大伴脾功能亢进等,而肝性脑病、肝肾综合征、肝肺综合征等并发症发生率较低[2-3]。INCPH 的病因及发病机制尚不明确,可能与基因遗传、免疫异常、感染、代谢、凝血功能异常等多种因素有关。临床上常被误诊为肝硬化,肝脏病理对于确诊本病尤为重要。本文总结中日友好医院近6年会诊/收治的经肝脏病理确诊为INCPH 的患者,详细分析患者临床资料与肝脏病理特征,旨在加深临床医师对INCPH 的了解与认识,减少临床误诊、漏诊。

1 资料与方法

1.1 一般资料回顾性研究于2016年1月至2021年12月在中日友好医院会诊/收治经病理确诊为INCPH 的115例患者。其中,45例为就诊患者,70 例为会诊患者,所有患者均有病理资料,部分患者临床资料有缺失,在分析时笔者标明了参与统计的总人数。INCPH 的诊断标准如下[4]:(1)除外引起肝硬化或非硬化性门脉高压的慢性肝病(HBV/HCV 慢性感染、非酒精性脂肪性肝炎/酒精性脂肪性肝炎、自身免疫性肝炎、血色病、Wilson 病、原发性胆汁性胆管炎);(2)门脉高压的临床表现以下之一者:脾大/脾功能亢进、食管静脉曲张、腹水(非恶性)、肝静脉压力梯度轻微增加、门脉侧支形成;(3)肝脏病理符合IPH(Idiopathic portal hypertension,IPH)的特点:①门静脉小支的狭窄、闭塞,门静脉大支管壁增厚或伴纤维化;②门静脉小分支扩张并“疝入”周围肝实质;③汇管区间质纤维化,伴/不伴炎细胞浸润;④结节性再生性增生。本研究经中日友好医院伦理委员会审批(编号:2022-KY-027)

1.2 观察指标

1.2.1 首发症状与阳性体征通过电子病历系统详细查阅115 例患者病历资料,系统整理、记录患者就诊时的姓名、性别、年龄、首发症状、从起病到确诊的时间及入院查体的阳性体征。

1.2.2 观察指标收集完整的化验指标:(1)血常规指标:包括白细胞(WBC)、中性粒细胞(NEUT)、红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、血小板(PLT)等;(2)生化指标:包括丙氨酸氨基转移酶(ALT)、门冬氨酸氨基转移酶(AST)、γ-谷氨酰转肽酶(GGT)、碱性磷酸酶(ALP)、白蛋白(Alb)、总胆红素(TBil)、胆碱酯酶(CHE)等;(3)血脂:甘油三酯(TG)、总胆固醇(TC);(4)免疫学指标:包括IgA、IgG、IgM,补体C3、C4 及抗核抗体谱等指标;(5)凝血指标:包括凝血酶原活动度(PTA)、蛋白C 活性、D-二聚体;(6)详细记录患者胃镜、腹部超声、CT、肝脏瞬时弹性成像技术测量的肝脏硬度值(transient elastography-liver stiffness measurement,TE-LSM)等结果。

1.2.3 肝组织病理患者肝穿组织经石蜡包埋,连续切片后,均进行HE 染色,特殊染色(网织、Masson 三色、D-PAS 三项)及免疫组织化学染色(CK7、CK19、CD34),并由2 名经验丰富的病理医师进行镜下判读。

1.3 统计学方法所有数据采用SPSS 22.0 软件进行统计学分析。正态分布的计量资料以()表示,计数资料以例(%)表示。以P<0.05 为差异有统计学意义。

2 结果

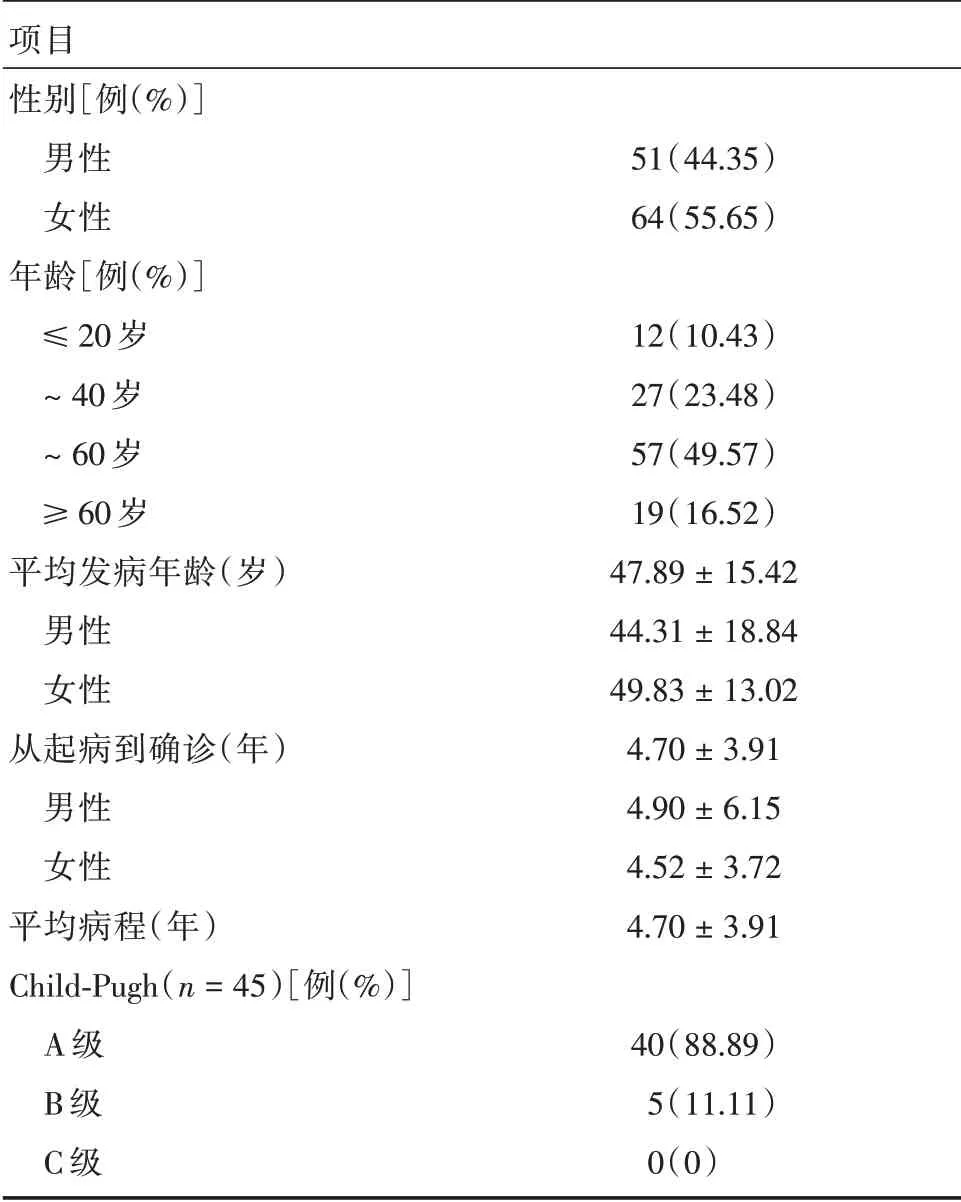

2.1 人口学特征及Child-Pugh 分级115 例患者中男51 例,女64 例;男:女比例约为1∶1.25;年龄12 ~79 岁,平均发病年龄(47.89 ± 15.42)岁,以40 ~60 岁年龄段为主(49.57%);从首次起病到确诊平均病程(4.70±3.91)年,其中最短不足1年、最长达23年。肝功能Child-Pugh 分级以A 级为主(88.89%),B、C 级少见。见表1。

表1 INCPH 患者人口学特征及Child-Pugh 分级Tab.1 Demographic characteristics and Child-Pugh grade of INCPH±s

表1 INCPH 患者人口学特征及Child-Pugh 分级Tab.1 Demographic characteristics and Child-Pugh grade of INCPH±s

项目性别[例(%)]男性女性年龄[例(%)]≤20 岁~40 岁~60 岁≥60 岁平均发病年龄(岁)男性女性从起病到确诊(年)男性女性平均病程(年)Child-Pugh(n=45)[例(%)]A 级B 级C 级51(44.35)64(55.65)12(10.43)27(23.48)57(49.57)19(16.52)47.89±15.42 44.31±18.84 49.83±13.02 4.70±3.91 4.90±6.15 4.52±3.72 4.70±3.91 40(88.89)5(11.11)0(0)

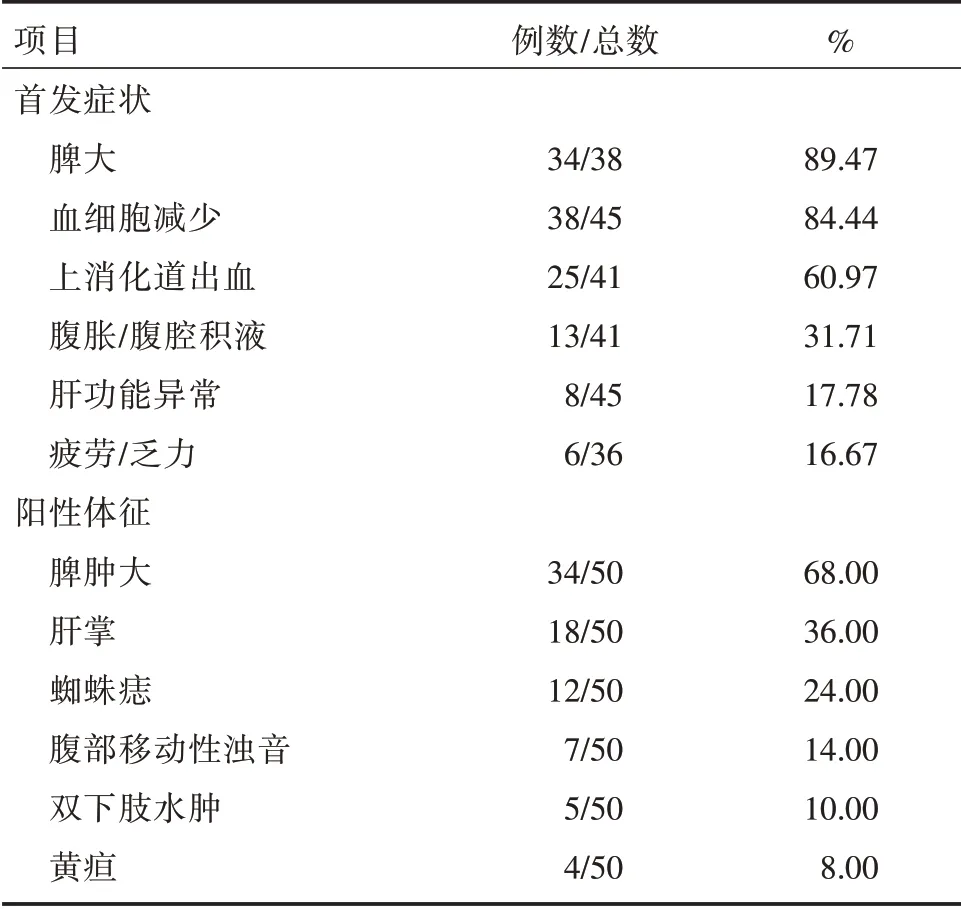

2.2 首发症状与阳性体征将病历资料记载的患者首发症状及阳性体征进行分类、归纳,由表2可见INCPH 患者中以脾大、血细胞减少(包括白细胞减少或血小板减少)、上消化道出血(包括呕血或黑便)者最多见(89.47%、84.44%、60.97%)。见表2。

表2 患者首发症状及阳性体征分析Tab.2 Onset clinical signs and symptoms of INCPH

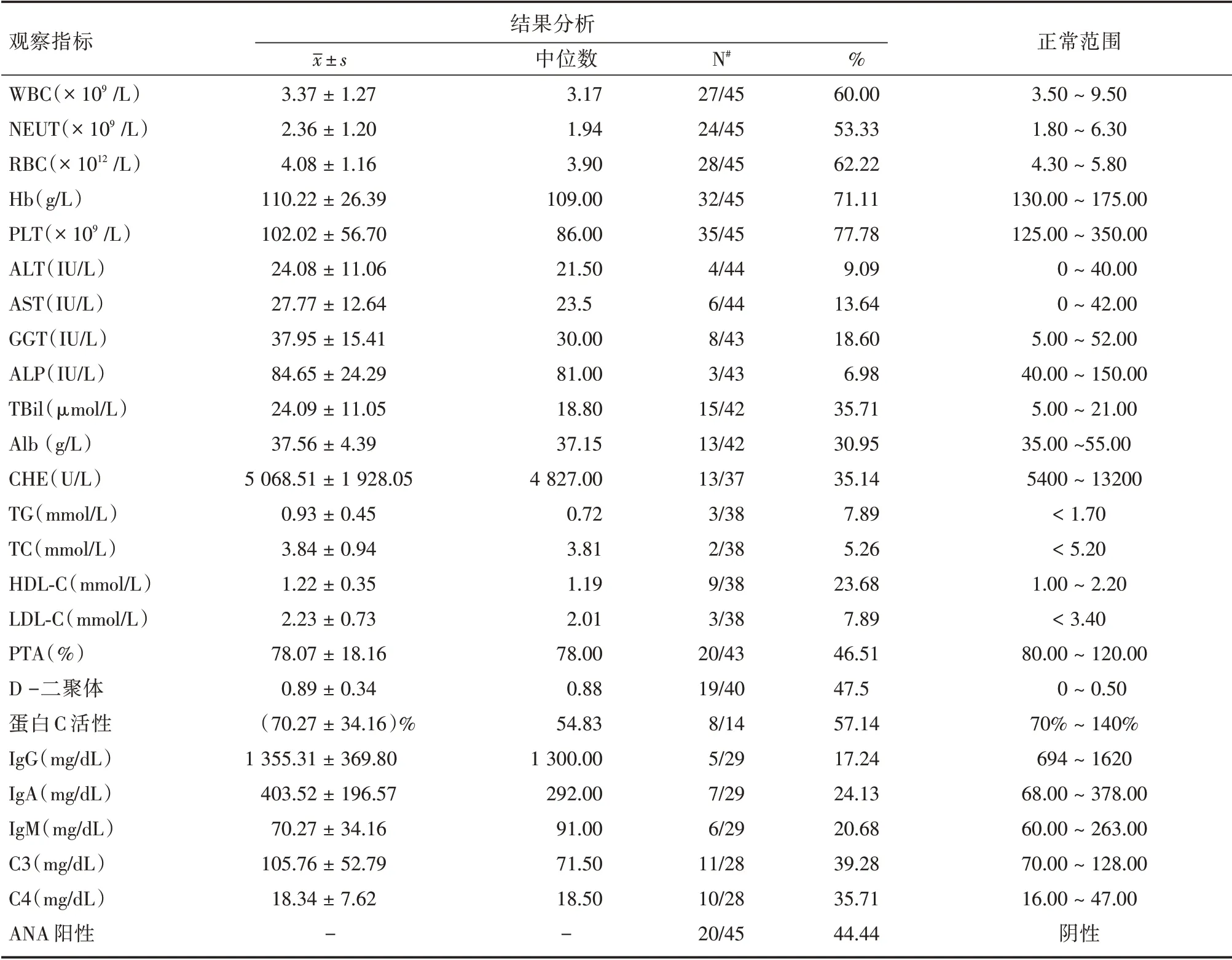

2.3 化验指标通过电子病历系统收集完整化验资料,患者WBC、NEUT、PLT、蛋白C 活性等指标中位数均低于正常下限,且异常率超过50%,D-二聚体中位数高于正常上限,而ALT、AST、GGT、ALP、Alb、TBil、CHE、TG、TC 等中位数均处于正常范围,异常率偏低。见表3。

表3 INCPH 患者化验指标结果分析Tab.3 Laboratory results of INCPH±s

表3 INCPH 患者化验指标结果分析Tab.3 Laboratory results of INCPH±s

注:N#,表示异常例数/总例数

观察指标WBC(×109/L)NEUT(×109/L)RBC(×1012/L)Hb(g/L)PLT(×109/L)ALT(IU/L)AST(IU/L)GGT(IU/L)ALP(IU/L)TBil(μmol/L)Alb(g/L)CHE(U/L)TG(mmol/L)TC(mmol/L)HDL-C(mmol/L)LDL-C(mmol/L)PTA(%)D-二聚体蛋白C 活性IgG(mg/dL)IgA(mg/dL)IgM(mg/dL)C3(mg/dL)C4(mg/dL)ANA 阳性结果分析images/BZ_32_1308_1607_1328_1651.png±s N#%3.37±1.27 2.36±1.20 4.08±1.16 110.22±26.39 102.02±56.70 24.08±11.06 27.77±12.64 37.95±15.41 84.65±24.29 24.09±11.05 37.56±4.39 5 068.51±1 928.05 0.93±0.45 3.84±0.94 1.22±0.35 2.23±0.73 78.07±18.16 0.89±0.34(70.27±34.16)%1 355.31±369.80 403.52±196.57 70.27±34.16 105.76±52.79 18.34±7.62-中位数3.17 1.94 3.90 109.00 86.00 21.50 23.5 30.00 81.00 18.80 37.15 4 827.00 0.72 3.81 1.19 2.01 78.00 0.88 54.83 1 300.00 292.00 91.00 71.50 18.50-27/45 24/45 28/45 32/45 35/45 4/44 6/44 8/43 3/43 15/42 13/42 13/37 3/38 2/38 9/38 3/38 20/43 19/40 8/14 5/29 7/29 6/29 11/28 10/28 20/45 60.00 53.33 62.22 71.11 77.78 9.09 13.64 18.60 6.98 35.71 30.95 35.14 7.89 5.26 23.68 7.89 46.51 47.5 57.14 17.24 24.13 20.68 39.28 35.71 44.44正常范围3.50 ~9.50 1.80 ~6.30 4.30 ~5.80 130.00 ~175.00 125.00 ~350.00 0 ~40.00 0 ~42.00 5.00 ~52.00 40.00 ~150.00 5.00 ~21.00 35.00 ~55.00 5400 ~13200<1.70<5.20 1.00 ~2.20<3.40 80.00 ~120.00 0 ~0.50 70%~140%694 ~1620 68.00 ~378.00 60.00 ~263.00 70.00 ~128.00 16.00 ~47.00阴性

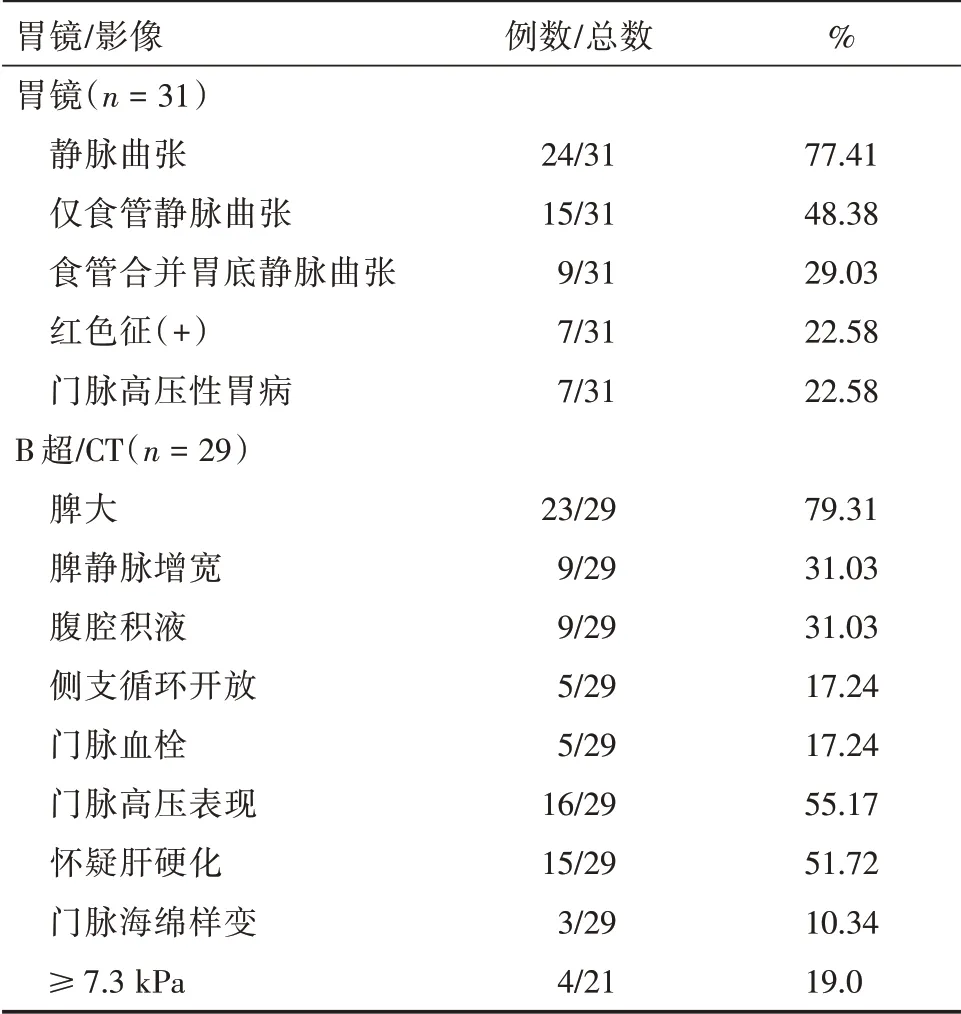

2.4 胃镜及影像学检查胃镜检查记录详实的病历资料共31 例,食管静脉曲张和食管胃底静脉曲张者占24/31(77.41%),影像学检查发现脾大、门脉高压等表现均超过50%以上。见表4。

表4 INCPH 患者胃镜及影像学结果分析Tab.4 Gastroscope and imaging results of INCPH

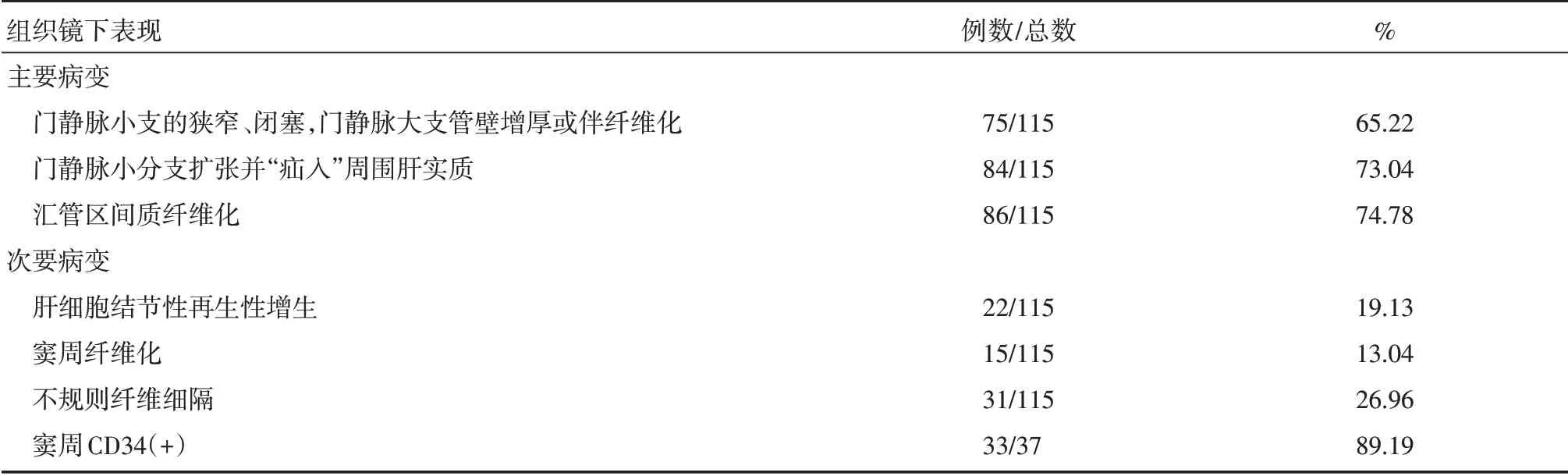

2.5 肝脏病理特征115 例病例均经肝穿病理证实为INCPH,主要改变是汇管区间质纤维化,门脉小支纤维化闭塞,汇管区边缘带门脉小分支扩张“疝入”邻近肝实质,肝窦不同程度扩张,较大的门脉壁增厚,其中的平滑肌增生,有的伴纤维化,甚至出现门脉硬化,伴血栓形成。部分患者病程持久,可出现不全的纤维细隔,甚至结节性再生性增生,多数患者出现肝窦CD34 免疫染色不同程度阳性表达。此外,所有病例均未见肝硬化。见表5、图1。

图1 患者肝脏病理特点(细针穿刺活检)Fig.1 Liver pathological features of 1 patient(fine needle biopsy)

表5 INCPH 患者肝脏组织病理特点Tab.5 Histopathological features of INCPH

3 讨论

INCPH 是临床非硬化性门脉高压的一种类型,世界范围内发病相对较少,很长时间没有统一命名,现在国际上统一名称为INCPH[5]。近年来,随着对本病的认识,我国有关INCPH 的报道也逐渐增多。该病的病因及发病机制尚不十分明确,多数认为与基因遗传、免疫异常、感染、代谢、高凝状态等多种因素有关[5-6]。本病在日本和印度报道相对较多[7],日本以中年女性多见,平均发病年龄50~69 岁;印度则以男性青少年和儿童患者为主,平均发病年龄30~35 岁。我国学者王晴晴等[8]曾报告23 例INCPH 发病以中年女性多见,本研究观察例数明显多于国内相关报道,更具有一定的说服力和代表性,也能反映疾病在本地区发病的流行病学趋势。研究观察115 例患者男女比例为1:1.25,女性略多于男性,以40 ~60 岁为高发,男性发病年龄平均早于女性5.52 岁(女49.83 岁、男44.31 岁)。在115 例患者中≤20 岁的人群共有12 人,其中男性10 人,女性2 人,这也说明本病在男性患者中发病早于女性,但这一现象的原因尚不清楚,需进一步深入研究和密切随访。同时,发现本病从首次出现症状到最终确诊时间跨度很大,短则不足1年,长则达20 余年,这可能与患者临床症状不典型,肝功能损伤轻未予重视,部分临床医师缺乏对本病的认识或经验不足等因素有关。

INCPH 属于窦前性门脉高压(pre-sinusoidal portal hypertension),起病隐匿,临床表现类似于其他门脉高压患者,无明显特异性。研究中发现患者首发症状以脾大、血细胞减少(包括白细胞减少或血小板减少)、上消化道出血(包括呕血、黑便)者最多见(89.47%、84.44%、60.97%)。通过客观化验数据分析,本病患者门脉高压与化验指标无明显相关性。首先,本研究发现本病超70%患者存在WBC、NEUT、PLT 低于正常下限,影像学80%提示存在脾大,这些均是由门脉高压及脾功能亢进所致,而ALT、AST、GGT、ALP 等肝脏炎症指标均明显较轻,肝细胞合成、储备、代谢等多种功能(包括Alb、CHE、PTA、TBil)等明显好于肝炎后肝硬化所致门脉高压患者,这一观察结果与王晴晴等[8]报道相吻合。这也说明本病的发病病位在肝脏血管(门静脉)处,而非肝脏实质细胞,进一步提醒临床医师,典型症状与化验指标不相符合时应考虑存在肝脏血管性疾病的可能。此外,有57.14%患者存在蛋白C 活性降低、47.5%患者D-二聚体升高、44.44%(20/45)患者自身抗体ANA(+),验证了INCPH 的发病可能与凝血功能异常、门静脉血栓形成、自身免疫紊乱等有关[9-10]。第二,本研究发现77.42%(24/31)INCPH 患者存在不同程度食管胃底静脉曲张,约80%患者影像学提示脾大,说明INCPH 在我国发现仍较晚,确诊时约70%~80%患者已出现门脉高压表现,也提醒临床医师加强对本病的认知,胃镜、腹部影像学检查在评价病情程度、门脉高压及其并发症以及预后方面具有重要价值。我国学者利用无创性弹性模量值联合[1]Child-Pugh 分级及血清肝纤维化指标不经能评估肝脏硬化程度,而且能动态观察肝脏纤维化进展[11],这些指标在INCPH 中的评估价值还需进一步探讨和研究。

有学者提出临床中肝静脉压力梯度(hepatic venous pressure gradient,HVPG)有助于门脉高压病因诊断与鉴别诊断,非硬化性门脉高压(non-cirrhotic portal hypertension,NCPH)患者HVPG 不升高或仅轻度升高[12]。ELKRIEF 等[13]提出利用瞬时弹性成像(TE-LSM)鉴别NCPH 和肝硬化患者,结果发现TE-LSM <10 kPa 时提示门静脉高压患者为NCPH,而当TE-LSM >20 kPa 时,NCPH 可能性较小。本研究显示只有19.0%的患者LSM 升高,提示大部分INCPH 患者并没有肝硬度的增加,当门脉高压重而肝硬度较轻时,患者可能为INCPH。

肝脏病理对于确诊INCPH 尤为重要。INCPH病变的主要矛盾为肝门脉纤维化,即从门脉小支到大支一系列血管损伤以及由此继发的肝实质内的改变。与刘霞等[14-15]报道的病变一致,表现为汇管区间质纤维化,小叶间动脉及胆管保留,未见相应口径门静脉,即门脉小支纤维化闭塞,边缘带终末小分支则因门脉高压扩张而“疝入”紧邻肝实质,致汇管区周围肝窦不同程度扩张,而较大的门静脉壁因门脉高压而代偿性肥厚,其中的平滑肌细胞增生,有的伴纤维化,终末期,可出现门脉硬化,多伴血栓形成。CD34 免疫组化染色,可见不同程度窦内皮阳性,提示动脉供血优势,即门脉供血不足,符合门脉高压。随着病程进展,门脉供血不匀,汇管区周围带部分肝实质开始出现缺血性肝板萎缩、变窄,伴窦周纤维化,重者可成不全纤维细隔,而供血相对好的区域肝板再生而增宽、增厚,如此出现一带增宽、一带变窄的病理表现,即结节性再生性增生趋势。肝硬化为各种急慢性肝炎、胆管炎及静脉回流障碍等能引起肝实质严重破坏的肝病终末期改变,在肝实质弥漫性破坏的基础上,肝细胞结节性增生,再生结节形成,周围并伴纤维环绕,形成假小叶。INCPH 本质是肝门脉纤维化引起的窦前性门脉高压,随着病程进展,出现不同程度缺血性肝板萎缩、消失,甚至纤维细隔形成,由于肝被膜为供血的终末端,所以被膜下肝实质首先出现萎缩,晚期也可累及深部肝实质,肝实质由于供血不匀出现结节性再生性增生,肝被膜表面“凹凸不平”,影像学易诊断为“肝硬化”,但其本质不同于肝硬化,病理有助鉴别。值得注意的是,本研究进行CD34 染色的所有INCPH 患者中,窦周CD34 的阳性率高达89.19%,显著高于INCPH 的其他病变所占的比例。因此建议怀疑INCPH 的患者可以常规进行CD34 染色,可以佐证INCPH 的诊断。

临床上引起门静脉闭塞的病因较多(如:局部炎症、血栓、中毒性损伤等),诊断INCPH 需排除其他常见的肝脏疾病,但越来越多的学者已经认识到,某些肝脏疾病(如病毒性肝炎、脂肪性肝病、自身免疫性肝炎等)可能与非硬化性门脉高压(noncirrhotic portal hypertension,NCPH)并存,然而INCPH 的诊断标准较将这些排除在外,这也可能是此病发病率较低的原因之一。2019年美国血管性肝病兴趣小组提出了一个全新的、更宽泛的概念:肝门静脉窦性血管病(porto-sinusoidal vascular liver disease,PSVD),它是从病理组织学角度提出的在无肝硬化情况下,伴或不伴有门脉高压症的典型组织学改变的描述性诊断。PSVD 与非硬化性门脉高压有共同的病理表现,但PSVD 涵盖了NCPH 的门脉高压前阶段以及与其他肝病(病毒性肝炎、自身免疫性肝炎、脂肪性肝炎等)并存的NCPH[16]。这个概念的提出有利于更深入研究肝脏血管疾病。

目前临床针对INCPH 的治疗主要是控制和预防门脉高压的并发症,尤其是食管胃底静脉曲张破裂出血。主要的治疗方案包括内镜下治疗、非选择性β 受体阻滞剂、脾切除术、分流术、断流术、经颈静脉肝内门体分流术(transjugular intrahepatic porto-systemic shunt,TIPS)等[17]。本研究收集的病历资料中,有15例(15/41,36.59%)行内镜下套扎或硬化剂治疗、8 例(8/35,22.86%)行脾切除术、6 例(6/35,17.14)行TIPS 手术。有研究提出应用非选择性β 受体阻滞剂会增加门静脉血栓的风险,进而导致INCPH 病情进展[11],因而对β 受体阻滞剂的使用仍有争议。有研究显示门静脉血栓是INCPH 预后不良的危险因素之一,因此,对于明确门静脉血栓或高凝状态时,在排除出血风险的前提下,可考虑抗凝治疗[18]。在动物模型中,他汀类药物可以抑制肝脏RAS 同源基因家族成员A/Rho激酶信号转导并激活内皮一氧化氮合酶途径,改善肝窦内皮功能,降低肝内阻力[19]。HAN 等[20-21]的研究证明,他汀类药物可以降低门脉压力,改善肝功能,延缓肝硬化并发症并降低病死率。笔者曾在两例伴有高凝状态的PSVD 患者中使用抗凝和他汀治疗,取得了非常满意的效果。他汀在此类患者中的确切临床疗效仍需多样本的进一步研究。此外,INCPH 的肝移植治疗临床资料较少,有研究提示肝移植预后良好[22]。

综上所述,INCPH 是一种病因复杂、临床较为少见的疾病,常被误诊为肝硬化。如遇到门脉高压重而肝功能损伤程度轻、肝脏储备功能好、肝硬度值低的患者时,应当高度怀疑本病,及早完善肝脏病理。即使影像学检查怀疑肝硬化,如病因不明,临床仍建议患者行肝穿病理积极寻找组织学证据,以便更好的鉴别门脉高压的病因。INCPH 的治疗主要是针对门脉高压及并发症,β 受体阻滞剂、抗凝等治疗方案的有效性仍需进一步研究。本研究亦存在不足之处,今后需继续扩大样本量、延长随访时间,总结更多对临床诊疗行之有效的经验和治疗方法。