渤海P油田限制性高弯度曲流河储层砂体构型研究

2022-11-09汪利兵刘建华孟云涛姚元戎宋学锋

杨 青 汪利兵 刘建华 孟云涛 姚元戎 宋学锋

(中海石油(中国)有限公司天津分公司 渤海石油研究院, 天津 300459)

0 前 言

由于河道频繁迁移、切割及叠置,因此河流相储层的非均质性较强。学者们对于河流相储层构型的表征问题进行了深入研究,利用露头与现代沉积统计资料总结了大量的经验公式,并在密井网条件下提出了层次约束、模式拟合、多维互动的储层构型研究方法[1-2]。海上油田通常井网布置稀疏、井距较大,在此条件下开展曲流河储层构型表征研究的难度较大。已有学者利用地震属性、地震反演、地震正演等多种技术,结合测井资料识别单一曲流带及内部点坝,提出了“井震结合”的曲流河构型解剖方法[3-5]。

对储层内部构型进行精细研究与表征,是中高含水期油田剩余油挖潜的重要手段。目前,渤海油田大多已进入高含水阶段,其中P油田新近系馆陶组、明化镇组具有采出程度较低、剩余油分布模式复杂等特点。本次研究将充分利用P油田的测井曲线资料,按照“侧向划界、垂向分期”的思路开展油田储层构型研究,重点识别和预测研究区的点坝、废弃河道、末期河道,并精细刻画明化镇组L32小层单河道砂体沉积微相分布范围及发育模式。

1 研究区概况

P油田位于渤海湾盆地东部渤南低凸起带中段的东北端,处于郯庐断裂带,是在基底隆起背景上发育起来、受两组近南北向走滑断层控制的断裂背斜(见图1)[6]。P油田含油储层地层为明化镇组至馆陶组,在此以明化镇组L32小层为例开展精细储层构型解剖。

明化镇组沉积时期的古地貌特征表明P油田所处地势较为平缓,其测井相也表明明化镇组沉积基准面整体位于中长期上升半旋回。根据岩心颜色,L32小层的泥岩为杂色泥岩,沉积环境逐渐转变为弱还原 — 弱氧化的河湖过渡环境,岩心具有明显的底冲刷、平行层理及边滩滑塌泥砾等特征,废弃河道等微相测井相明显,属于曲流河沉积[7-9]。

2 曲流河储层构型研究

2.1 建立精细地层格架

首先,应用数模建模一体化软件Petrel实现井震标定和时深标定;其次,利用定向井联合地震资料开展以小层为单元的储层精细对比,建立地震等时格架,以确保地震解释层位、井上分层的真实性与可靠性,为后续提取地层属性,建立等时地层切片,精细刻画点坝、末期河道等遮挡界面奠定基础。

图1 P油田构造位置及地层特征综合柱状图

在油田持续开发过程中,需厘定单河道砂体分布特征及发育模式,以助于油田剩余油挖潜。曲流河点坝沉积是研究区优质储层的基础,同时也是曲流河沉积的主体,其形成主要源于曲流河侧向的侵蚀 — 加积作用。点坝沉积明显呈现粒度向上变细、沉积规模向上变小的正韵律或复合韵律特点。正韵律底部为冲刷面,可见河床负载的砾石、粗砂、泥砾及植物碎屑等;下部主要为砂质沉积,由下向上粒度变细,向顶部过渡形成细粉砂 — 泥质沉积,表明水动力逐渐减弱。点坝沉积测井曲线为锯齿状钟形或箱形自然伽马曲线,幅度较大的光滑钟形或箱形自然电位曲线,“双轨”微电极曲线,在侧积层发育处可见曲线回返特征。

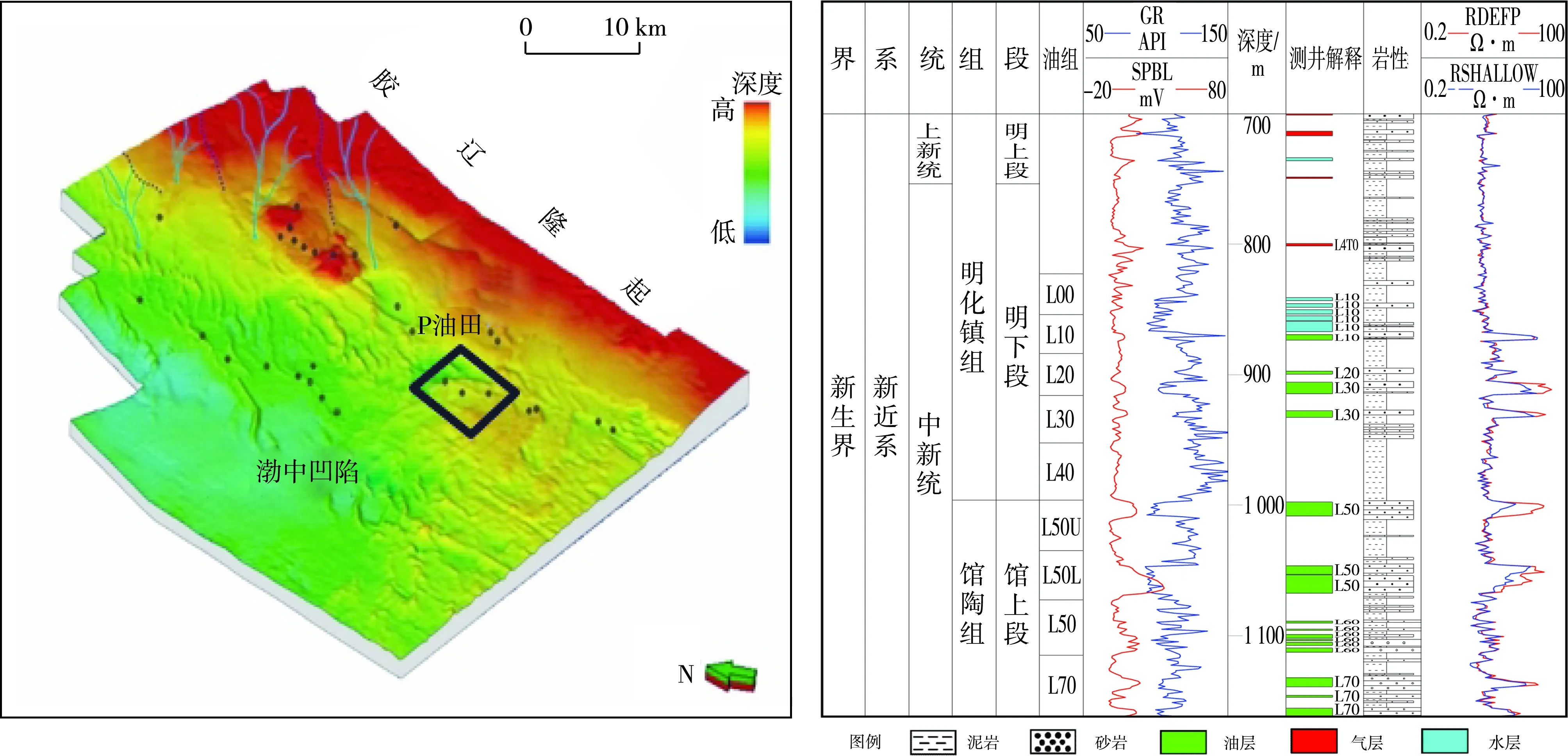

不同成因的砂体在岩性、电性和水平剖面几何形态上均有所差异。根据密井网条件下丰富的实钻资料,结合高弯度曲流河演化的特点、各井点的测井曲线形态及空间上的组合特点,以及地震剖面模型和正演模型,可对河道砂体各沉积相分布模式进行综合分析[10]。根据曲流河沉积特征,分析以下5种主要砂体切叠模式及其连通性(见图2)。

(1) 堤岸 — 点坝单向侧积。在曲流带内部结构中形成了废弃河道,这表明同期点坝发育结束。因此,识别废弃河道是寻找单河道砂体边界的关键。

(2) 点坝切叠河道。在点坝切叠早期,由于切叠作用导致废弃河道被破坏,遮挡性变弱,因此两期点坝砂体之间可能呈连通状态。正演波形与实际地震轴一致,均出现了明显的中断情况。但由于地震资料分辨率不足,地震轴中断不代表砂体一定不连通,对于砂体的连通性还需根据实际生产动态资料进行判断。

(3) 点坝切叠点坝。成因相同的两个或多个点坝砂体,受其沉积古地形、沉积能量的微弱差别及河道改道、废弃时间差异的影响,因此,在点坝顶底层位上测井响应及地震响应会存在一定差异。根据这一现象,即可判别该砂体是否为两期点坝互相切叠。同时,与单期点坝沉积砂体相比,两期点坝发生切叠所形成的砂体相对更厚,砂体间的连通性较好。正演模型地震响应特征与实际地震波形一致,切叠区域的横向轴能量变弱,但不会出现明显的中断情况。

(4) 河道切叠河道。晚期废弃河道切叠早期废弃河道,遮挡性强,两期砂体之间不连通。正演波形和地震剖面一致,横向轴均出现了明显的中断情况。

(5) 河道切叠点坝。晚期废弃河道切叠早期点坝,早期点坝被废弃河道破坏,两期砂体之间不连通。正演模型中的波形明显中断,地震轴能量变弱。

图2 河道砂体切叠模式及正演模型

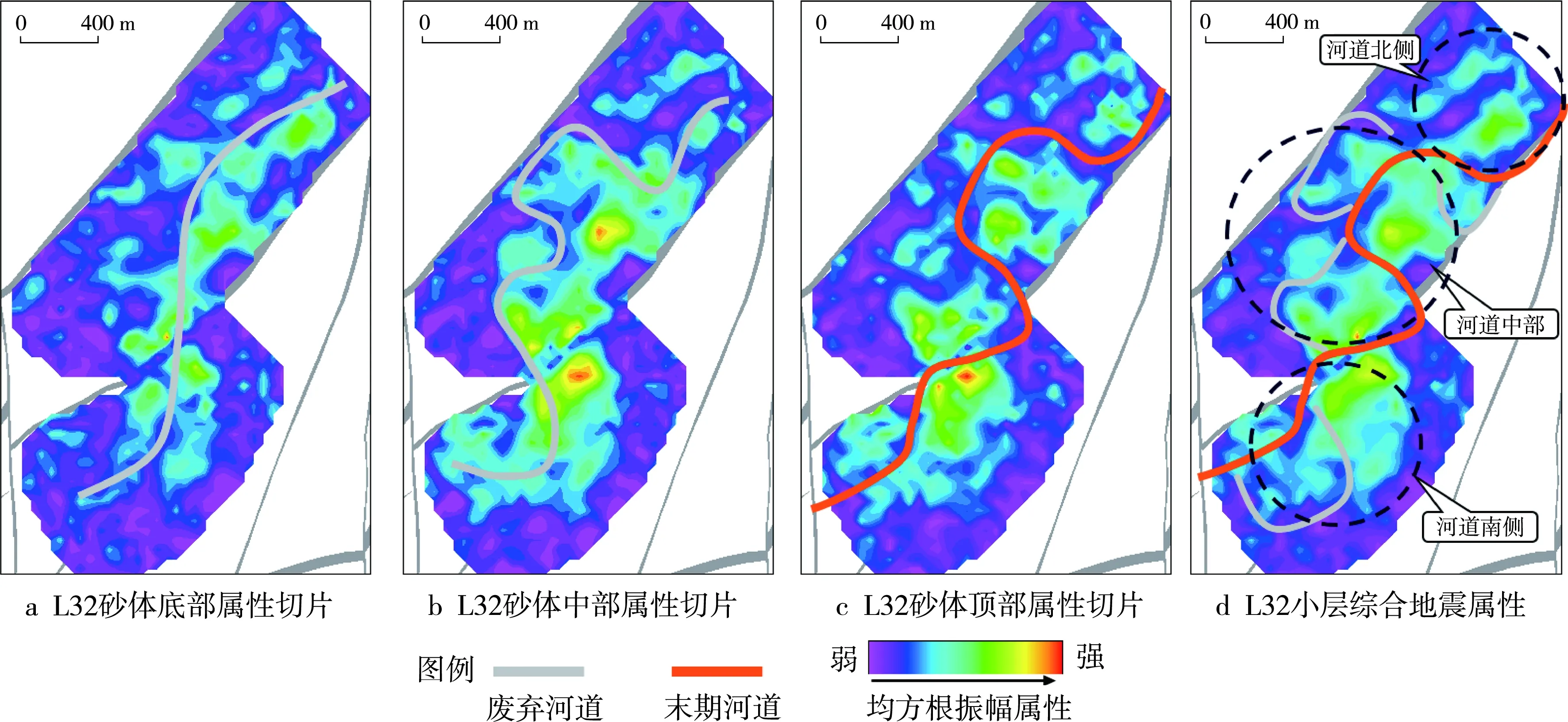

废弃河道与点坝砂体在岩性和物性方面存在较大差异,因此两者之间可形成有效的渗流屏障作为单河道砂体的边界,以遮挡两侧砂体间流体的运移互换[11]。采用均方根振幅属性提取法,可在平面上根据属性的强度较好地识别各类构型单元[12]。强振幅属性反射区域多为点坝砂体沉积,而弱振幅属性反射区为废弃河道、末期河道或河道间泥质沉积,同时可结合井间沉积模式最终确定沉积微相类型。

(1) 废弃河道。在河道演变过程中,随着时间的推移河道曲率逐渐增大,河床上、下游高度会逐渐接近。当洪水冲出河道形成决口时,就会出现废弃河道。在曲流河截弯取直过程中,废弃的曲流河段有可能形成牛轭湖,其自然电位曲线表现为近泥岩基线的低幅度微齿状,微电极曲线表现为低幅度,略呈锯齿状。废弃河道在剖面上呈“顶平底突”的楔形,在平面上点坝边缘处呈月牙形。

(2) 末期河道。在曲流河沉积过程中河道不断演化,曲率逐渐增大,上游河流决口改道,使整条河流废弃而形成末期河道,测井相特征与废弃河道相似。该微相的出现代表这一期砂体沉积结束,其形态和规模保持着原有曲流河道的轮廓。根据点坝砂体的位置就可以推断出末期河道的位置,且由于同一河道中末期河道的形成晚于废弃河道,因此可进一步区分废弃河道及末期河道。

3 限制性曲流河沉积模式分析及应用

3.1 限制性曲流河沉积模式

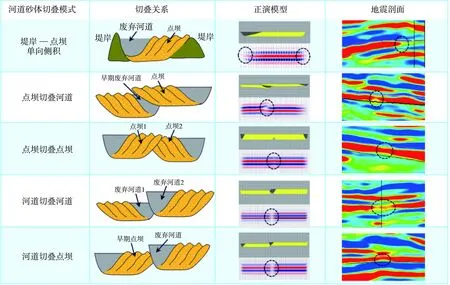

等时地层体属性切片法,是以层序地层学为基础对地震属性进行提取。该方法是基于Petrel一体化软件,以地震解释层位为基础截取相应厚度的地震数据,按照所设置切片数目均匀等分地震体,最终提取出的不同时深地震属性代表着不同沉积时期的砂体发育模式[13-15]。

在此,针对L32砂体进行等时地层体属性切片,还原其小层发育过程。根据沿层切片分析,将L32砂体分为3个发育阶段,分期次还原沉积模式(见图3)。沉积早期河道较窄,曲率较小,砂体沉积规模也较小;沉积中期受曲化影响,河道迁移频繁,中部区域不断截弯取直,点坝发育形成优势储层;沉积晚期水流减弱,点坝规模和厚度变小。

综合地震属性切片及储层构型研究,认为L32小层河道中部点坝发育,砂体较厚,且分布范围广,为该小层优势布井区域,河道南、北两侧的砂体规模及厚度均小于河道中部。利用地质知识库的约束,结合地震特征、单井解剖完成了单河道砂体刻画,发现L32小层沉积时期发育了一条限制性高弯度曲流河。

本项目合作单位(长江大学储层构型研究实验室)成功地将该沉积模式在水槽实验中予以还原。实验总时长设计为7 天,在第3天即形成限制性高弯度曲流河。限制性窄条带状河道构成砂体骨架,点坝砂体平面展布限定在一定范围内,呈条带状发育。此次水槽实验显示,限制性的高弯度曲流河砂体厚度较薄、连续性较差,而非常规的高弯度曲流河多成联片叠置发育,砂体较厚、连续性较好。末期河道将河道砂体切割为4个独立单元后形成渗流屏障,废弃河道发育于点坝砂体边部,也可作为河道砂体的边界。

图3 L32小层沿层切片地震属性图

在L32小层限制性高弯度曲流河沉积模式中,废弃河道、末期河道切割点坝砂体,将该区块分为4个独立单元。切叠模式分析显示,不同单元之间由于末期河道遮挡而导致连通性较差,油田生产资料也显示各单元动态生产特征不一致,注采不受效。结合L32小层曲流河储层特点,分析认为砂体厚度有一定规模,但连通性较差,可利用水平开发井进行生产[16-17]。根据L32小层砂体构型平面图进行布井,有效地规避了井控储量低、注采不连通等风险。

4 结 语

为了应对渤海P油田开发中面临的砂体分布模式不明确、井间连通性不明确、生产动态矛盾等问题,展开单砂体储层构型精细解剖。

渤海P油田明化镇组沉积时期,古地貌趋于平缓,沉积基准面整体位于中长期上升半旋回。L32小层沉积时期,沉积环境为弱还原 — 弱氧化的河湖过渡环境,岩心具有明显的底冲刷、平行层理及边滩滑塌泥砾等特征,废弃河道等微相测井相明显,属于典型的曲流河沉积。L32层主要发育点坝、废弃河道、末期河道、泛滥平原等4种沉积微相类型,有5种砂体切叠模式。L32小层沉积整体呈一条限制性的高弯度曲流河,该曲流河为准平原化地貌条件下低弯度限制性河道内部发育的高弯度曲流河。