武汉城市圈乡村聚落空间格局演变及影响因素

2022-11-09戴林琳

金 丹, 戴林琳

(北京大学 城市与环境学院, 北京 100871)

乡村聚落是乡村地域人们各种形式的居住场所,是进行生产、生活和开展社会活动的地方。在2021年2月,中共中央、国务院印发的《中共中央国务院关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的意见》中对新时代乡村发展、“三农”工作和乡村振兴提出了新的战略要求,乡村聚落正面临或经历剧烈的转型与重组[1]。受自然环境和社会人文等多重因素的影响,我国乡村聚落的规模形态和空间布局始终处于不断演变的过程中,近年来有关乡村聚落时空格局演变、驱动机制及空间优化研究已经成为学术界关注的热点问题。

国外早在19世纪20年代就开始了乡村聚落的研究,研究内容包括乡村聚落人口研究[2]、聚落形态与类型划分[3]、乡村土地资源利用等[4],关注范围逐渐从乡村地域空间扩大到乡村社会空间[5]、文化空间[6]、心理空间[7]等多元空间,研究尺度多聚焦于具体案例,研究区域以欧洲东部[8]、澳大利亚东南部[9]等国家地理区域为主,采用的研究方法包括描述性分析法、数理统计分析法等类型。相比而言,国内的研究起步较晚,近年来乡村聚落的研究内容侧重于聚落演变及驱动机制[10]、空间转型与重构[11]等方面,其中聚落演变影响因素研究逐渐从自然环境因素等内生性因素向社会人文因素等外源性因素转变,自然环境因素是影响乡村聚落空间格局的基础性因素,对早期聚落的空间分布及演变起着决定性作用[12]。随着城镇化和工业化进程的推进,社会人文因素的驱动力逐渐加强,如在经济发达的东部如苏南地区,工业化已经成为乡村聚落形成与演变的主导因素[13],而在生态脆弱的西部如黄土高原区,地形条件仍然是影响乡村聚落布局与发展的首要因素[14]。在研究尺度方面,现有研究大多从区域尺度或村域尺度展开,具有明显的地域特征,在区域尺度集中在黄土丘陵沟壑区[15]、西南喀斯特山区[16]特定地理片区,在村域尺度集中在旅游村[17]、城中村[18]等特定聚落类型。在研究数据方面,多数研究基于Landsat TM/ETM+系列和Google Earth遥感影像数据,通过人工目视解译判读与实地考察校正获得数据源,并从中提取乡村聚落用地,但由于乡村聚落用地规模较小,分布较广,在一定程度上影响了遥感影像的解译精度,进一步影响乡村聚落空间格局及影响因素分析的准确性[19]。总体来看,现有研究多关注于特定地理片区或村域尺度,就城市群尺度研究较少,且多以区域聚落整体或村域聚落单体为研究对象,忽视了在区域尺度下聚落单体的变化特征,此外,在影响因素分析中,多数研究基于静态视角来剖析某一时点乡村聚落分布的影响因素,对于一定时段内乡村聚落空间演变的影响因素研究相对较少。因此,基于区域尺度下乡村聚落宏观与微观结合、整体与局部映照的时空特征分析,并从动态视角出发探讨乡村聚落空间格局演变的影响因素具有一定的研究价值与指导意义。

武汉城市圈作为湖北省经济发展的核心区域,在中部崛起战略中承担着重要作用。境内地形地貌多样,涉及平原、低山和丘陵等多种类型,水资源丰沛,河渠纵横,是我国重要的粮食作物和经济作物主产区,同时境内交通体系建设良好,乡村聚落呈现出依地形建设、依水源聚居、依道路布局的分布特征,具有明显的地域差异性。目前在乡村层面围绕武汉城市圈的研究主要集中在乡村旅游[20]、乡村景观[21]等方面,较少涉及乡村聚落空间格局演变研究。武汉城市圈虽然总体上已进入工业化中期起始阶段,但区域内部仍存在发展不平衡的问题,“一强众弱”的现象较为明显[22],行政体制分割严重、资源低效利用、城乡发展失衡等已经成为武汉城市圈一体化建设首要解决的突出问题。因此以武汉城市圈为研究对象,可以弥补当前在农业主产区区域尺度背景下城市群乡村聚落研究的不足,也有助于丰富不同地理环境作用下乡村聚落演变特征的研究体系,同时对于未来武汉城市圈乡村聚落优化布局、规划调控、乡村振兴战略实施以及城市圈协同可持续发展具有重要的现实意义和科学意义。

1 研究数据与研究方法

1.1 研究区概况

武汉城市圈位于湖北省东部(112°30′—116°07′E,29°05′—31°51′N),是以武汉市为中心,包括周边黄石市、鄂州市、孝感市、黄冈市、咸宁市、仙桃市、潜江市、天门市8个大中型城市形成的“1+8”城市组团。境内地形以江汉平原和鄂东沿江平原为主,地势西低东高,海拔多在8~1 560 m。2017年末武汉城市圈内共有48个县域单元,总面积为57 979.37 km2,占湖北省土地总面积的31.19%,承载全省53.75%的常住人口,其中乡村聚落用地面积为3 618.28 km2,占整个城市圈的6.24%。

1.2 数据来源

研究数据包括:土地利用数据,分别为2009年“第二次全国土地调查数据”和2017年土地利用变更调查数据,来源于湖北省土地利用变更调查数据库(1∶10 000比例尺);DEM数据来源于地理空间数据云平台(http:∥www.gscloud.cn/);气温、降水数据来源于中国科学院资源环境科学与数据中心(http:∥www.resdc.cn/),由于缺少2017年的气温和降水数据,且二者处于相对稳定的状态,因此以2015年的数据进行替代;交通道路和河流水系数据,来源于北京大学城市与环境学院地理数据平台(http:∥geodata.pku.edu.cn);社会经济数据来源于2009年和2017年《中国县域统计年鉴》、各地级市的统计年鉴和国民经济和社会发展公报等。

1.3 研究方法

1.3.1 空间韵律指数 空间韵律指数高度浓缩了聚落景观格局信息,可以反映聚落的结构组成、空间配置等方面的特征[23]。本文选用斑块数量(NP)、斑块密度(PD)、斑块总面积(CA)、平均斑块面积(MPS)来测度聚落规模特征,采用平均斑块形状指数(SHAPE_MN)、平均斑块分维数(FRAC_MN)来研究聚落形态结构变化情况,其计算方式参见文献[24]。

1.3.2 平均最邻近指数 平均最邻近指数通过测量每个聚落斑块质心与其最邻近聚落斑块质心间的平均距离,将测量的距离值与假设随机分布的平均距离进行对比,可以判断乡村聚落在空间上是否存在集聚分布的特征[25],其计算公式参见文献[26]。

1.3.3 核密度分析 核密度估计方法,从数据本身出发,研究不同位置空间属性的连续性和差异性,反映乡村聚落整体的空间分布特征,可以有效测算乡村聚落斑块的空间分布密度值。核密度越高,说明研究区乡村聚落分布越密集,其计算公式参见文献[27]。

2 武汉城市圈乡村聚落空间格局演变特征

2.1 聚落演变的规模形态特征

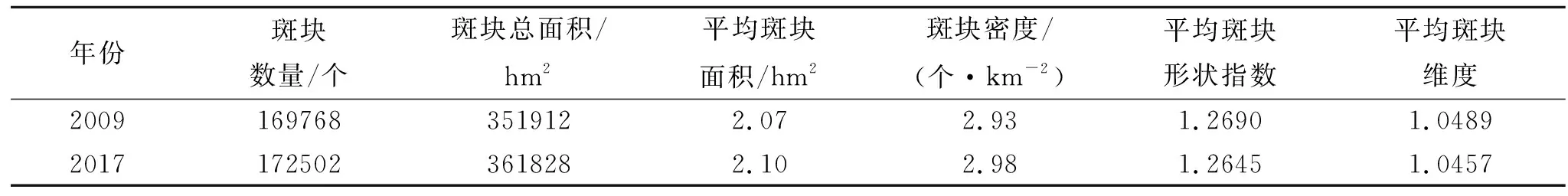

2.1.1 宏观演变特征 聚落规模整体呈扩大趋势,斑块形态趋于规则。2009—2017年,武汉城市圈乡村聚落总体规模从351 912 hm2增加到361 828 hm2(表1),增幅为2.82%,斑块数量从169 768个增加到172 502个,增加1.6%,平均斑块面积由2.07 hm2增加到2.10 hm2,增加1.45%。上述表明,在研究时段内武汉城市圈乡村聚落面积扩展相对缓慢,用地规模的增加引起斑块密度的增大,同时呈现出斑块平均规模增加的态势。相比2009年,2017年的平均斑块形状指数略微下降,说明武汉城市圈乡村聚落形态较为规则,破碎化程度不高。

表1 2009年和2017年景观格局指数统计

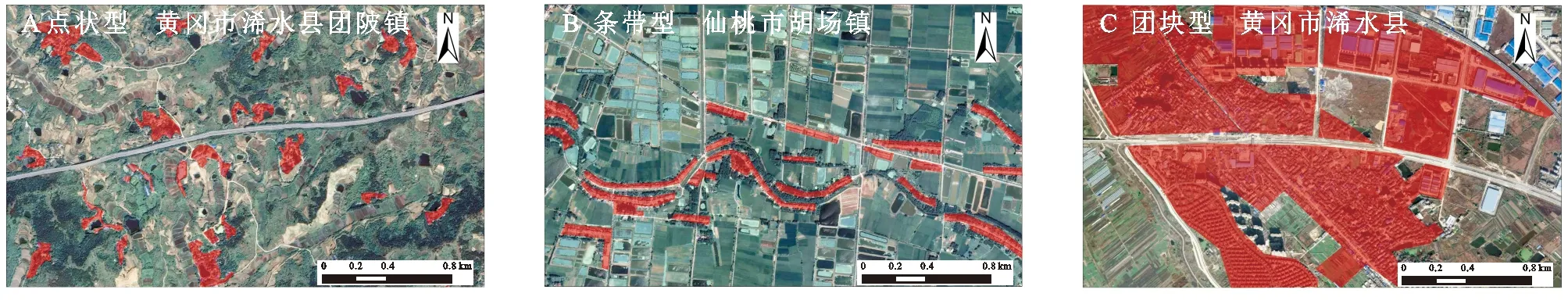

2.1.2 微观演变特征 聚落单体形态主要表现为点状、条带和组团布局3种空间类型(图1),并形成与之对应的规模扩张模式。其中,点状型聚落主要分布在武汉城市圈北部和东部的山地和丘陵地带,包括安陆市、大悟县、麻城市等地,一般靠近耕地而建,呈散点状,规模较小,分布较为稀疏;条带型聚落主要分布在城市圈南部,如潜江市、仙桃市、汉川市等地,通常集中在交通线、河流和沟渠两侧,呈条带状延伸,规模较小,破碎化程度较高;团块型聚落主要分布在城市圈平原地带,特别是中心城区临近区域,形成不规则的团块状聚落,规模较大,分布较为密集。2009—2017年聚落变化较为零散,呈现出点状、带状和块状扩张模式(图2),局部区域以点状新增聚落为主,河流水系和重要交通干线两侧出现一定规模的带状增长,而中心城区临近区域的聚落则呈现出内向型填充或外向型蔓延的块状扩张特征。

图1 武汉城市圈乡村聚落空间布局形态

图2 2009-2017年武汉城市圈乡村聚落扩张模式

2.2 聚落演变的空间分布特征

2.2.1 整体演变特征 聚落整体保持集聚分布模式,聚落增减密度分布呈“北疏南密,向中心城区聚集”的特征。表2结果显示2009年和2017年聚落斑块的ANN指数均小于1,呈减少趋势,Z值均小于临界值-1.96,说明聚落空间呈现显著的集聚分布特征,且集聚度在增强。

表2 2009年和2017年乡村聚落分布平均最邻近指数分析结果

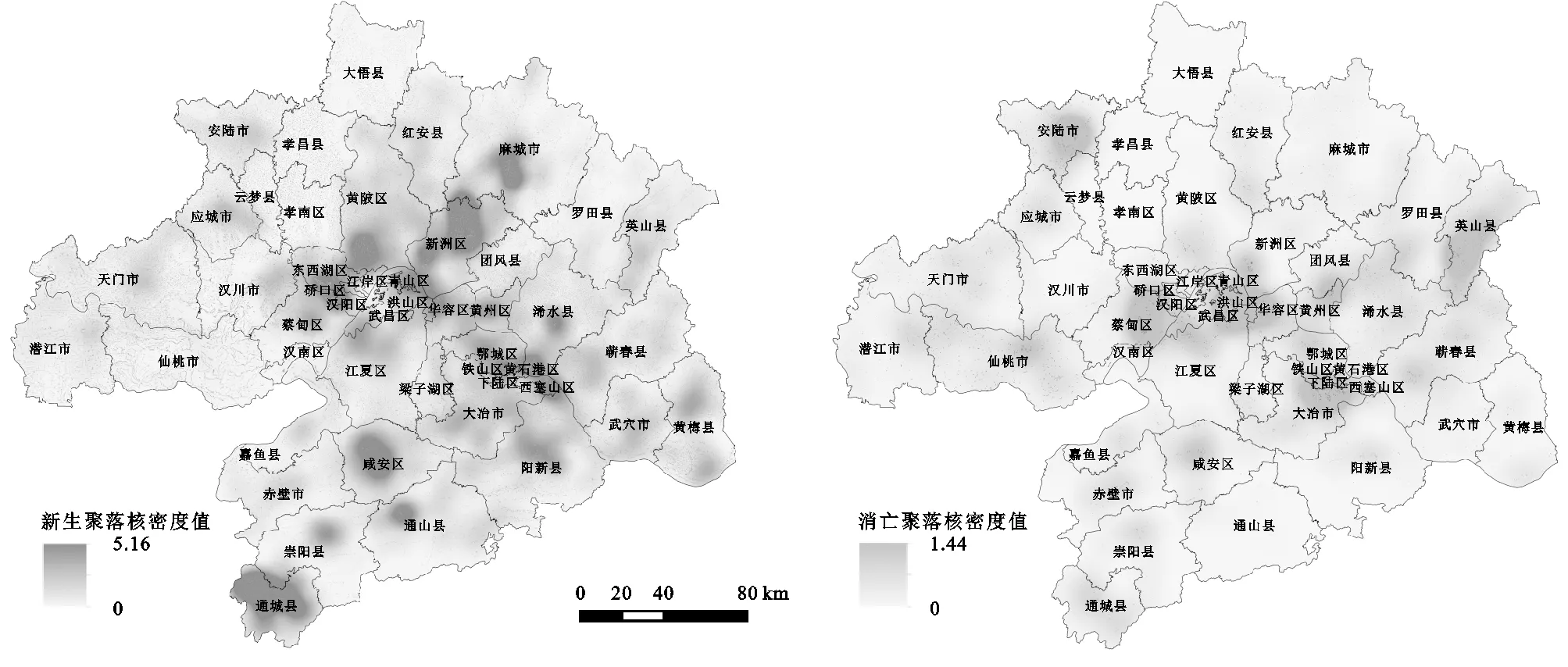

聚落消亡和新生斑块的核密度分析结果显示(图3),2009—2017年聚落消亡斑块核密度最大值为1.44个/km2,平均值为0.13个/km2,新生斑块核密度最大值为5.16个/km2,平均值为0.51个/km2,单位面积消亡斑块较新生斑块核密度平均值低74.51%,表明研究期内乡村聚落空间呈现出持续扩张的趋势,单位面积乡村聚落新生的数量要多于消亡的数量,并且呈现“北疏南密,向中心城区聚集”的空间分布规律,靠近各区县中心城区的地区是聚落消亡同时也是聚落新生的集中地,乡村聚落更新迭代速度较快。

图3 2009-2017年乡村聚落消亡和新生核密度分析结果

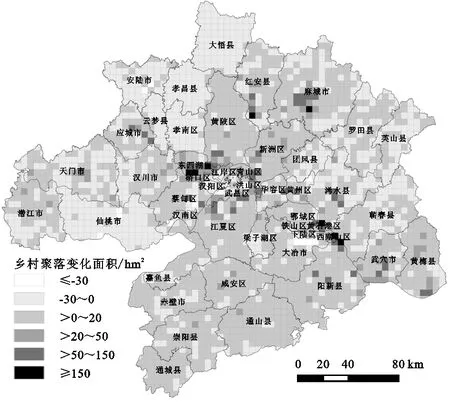

2.2.2 局部演变特征 聚落局部以面积增加为主,新增聚落向各中心城区集聚。将武汉城市圈划分为5 km×5 km的网格,并计算2009—2017年每个网格的聚落面积变化情况(图4)。结果显示聚落减少的网格主要分布在西北侧,其余地区多为局部减少。聚落增加的网格主要分布在武汉市、黄石市和黄冈市的中心城区,距离城区较近、周边市镇较远的乡村是城市边界外延和拓展的活跃地带。

图4 2009-2017年武汉城市圈网格尺度的乡村聚落面积变化特征

3 武汉城市圈乡村聚落空间格局影响因素分析

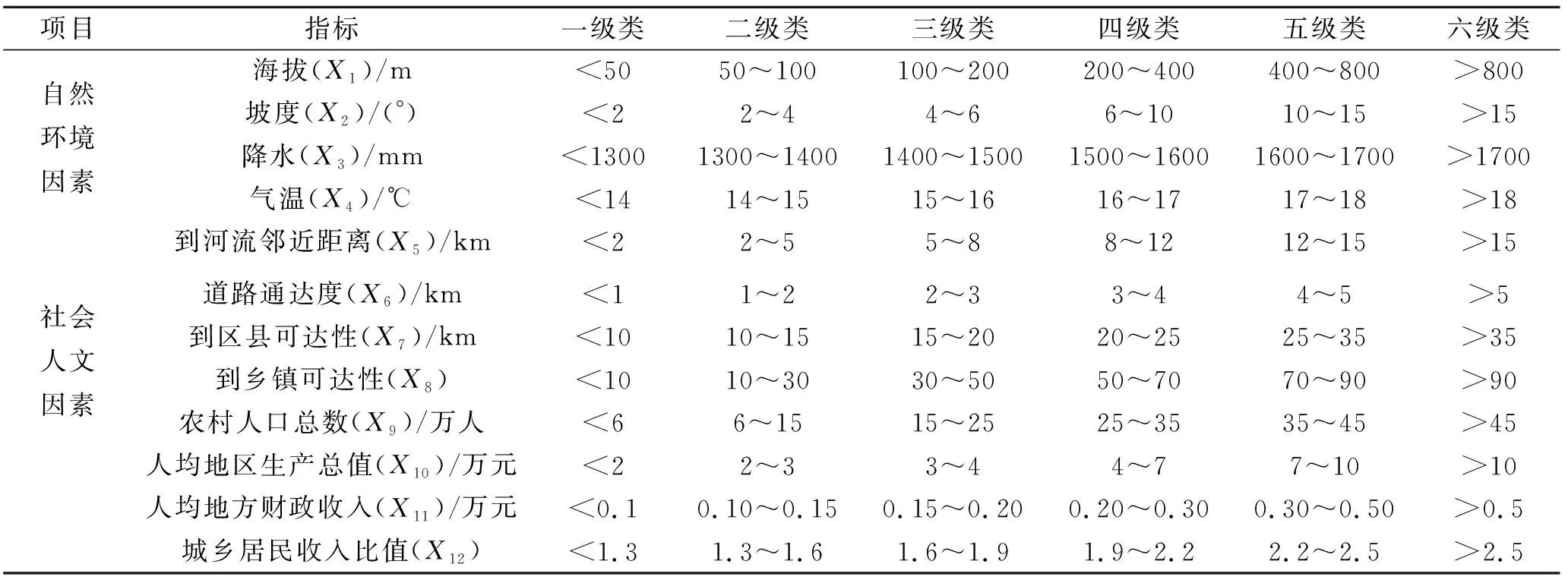

乡村聚落是一个复杂的系统,其空间分布及演变受到地形、气候等自然环境因素和人口、经济等社会人文因素的综合影响。按照科学性、系统性和数据可获得性等原则,从自然环境和社会人文两方面选择指标,并根据阈值将各指标划分为6级(表3),采用1 km×1 km网格单元进行区域统计分析,分别统计不同因素不同类别下聚落用地面积占比及变化面积占比情况,以剖析聚落动态变化的内在影响机制。

表3 指标体系及分类依据

其中,X1—X5自然环境因素和X6—X8社会人文因素通过自然断点法进行聚类分级,其中到河流邻近距离X5,道路通达度X6,到区县可达性X7指标计算最邻近距离,到乡村可达性X8则采用潜力指数来表示其可达性[28]。用于表征乡村聚落社会人文发展水平的X9—X12因素,则是用其所在的县域统计数据进行代替,用于反映乡村聚落社会经济因素的空间格局[29]。

3.1 自然环境因素

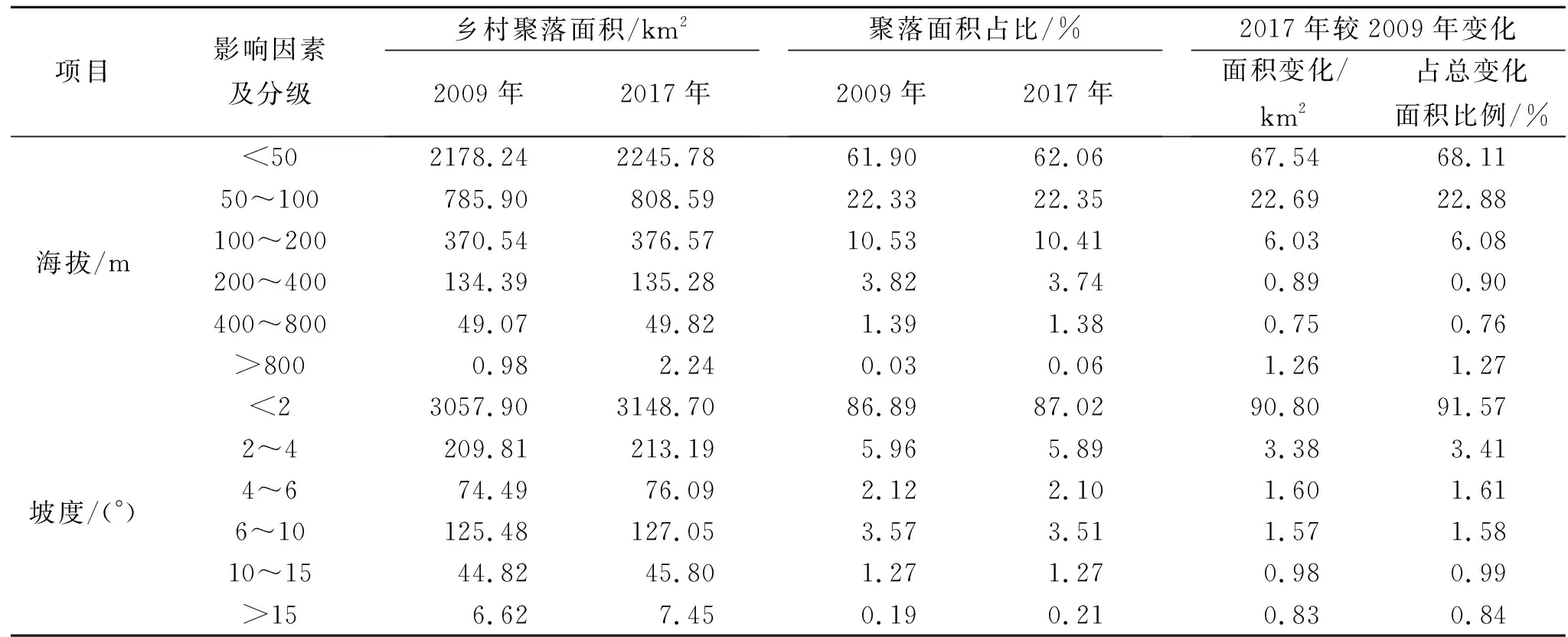

自然环境要素是乡村聚落形成和发展的基础。由表4可知,随着海拔和坡度增加,聚落面积占比呈现出减少的趋势。95%的乡村聚落分布在海拔200 m以下的地区,其中海拔50 m以下两期聚落面积占比分别为61.90%,62.06%,海拔200 m以上占比均为约5%。聚落主要分布在坡度小于2°的地区,两期占比均超过85%,坡度超过10°的地区乡村聚落面积占比不到2%。

表4 2009-2017年不同海拔和坡度乡村聚落统计

从聚落变化来看,海拔100 m以下和坡度小于2°的地区是聚落增加的主要区域,这是因为武汉城市圈地处江汉平原,地形平坦开阔,利于农业生产和基础设施建设,便于居民出行和生活,人口聚居程度较高,乡村聚落分布较为密集,规模较大。受地形条件限制,高海拔和高坡度地区的乡村聚落主要呈散点状分布,聚落稀疏,规模较小。

水热条件是影响农业生产的基础自然要素,对于推动乡村聚落的形成与发展重要作用。由表5可知,2009年和2017年,武汉城市圈乡村聚落集中分布在1 400~1 600 mm的降水区;年均气温普遍较高,有超过85%的乡村聚落分布在年均气温17℃以上的区域,主要包括江汉平原、鄂东沿江平原等地区,而年均气温较低的区域则集中在武汉城市圈的东部山区,海拔较高,聚落分布离散,规模较小,因而聚落面积占比较低;距离主干河流5 km以内的乡村聚落占比超70%,大于15 km的范围内乡村聚落面积占总面积的比例不超2%。

表5 2009-2017年不同水热条件乡村聚落统计

从聚落变化来看,降水量超1 400 mm、气温高于17℃及距离主干河流小于5 km的地区是武汉城市圈乡村聚落新增的主要区域,这是因为武汉城市圈耕地资源丰富,农田灌排体系建设较为完善,较好的水热条件促使乡村聚落扩张呈现出明显的邻水分布特征。

3.2 社会人文因素

乡村聚落空间分布及动态变化不仅受到自然环境要素的影响,同时还受到道路、城镇邻近度、经济因素等多重因素的综合作用。由表6可知,2009年和2017年,武汉城市圈乡村聚落主要分布在距离道路3 km范围内,两期聚落占比分别为94.76%,94.82%。在3 km缓冲区以外,乡村聚落面积占比约5%,用地主要分布在西部道路网较为稀疏的平原地区和东部山地、丘陵高海拔地区,西部平原地区的道路网密度较低,覆盖范围较小,东部高海拔地区道路修建成本较大,辐射范围有限。

从聚落变化来看,在3 km道路缓冲区以内的区域,距离道路越近,聚落规模增加越大。在距离道路1 km以内的乡村聚落,其面积增加幅度超过60%,在3 km缓冲区以外的区域,乡村聚落面积增加达到2.73%,这主要因为原有乡村聚落规模较大,聚落面积变化幅度相对较高,面积所占比例较大。

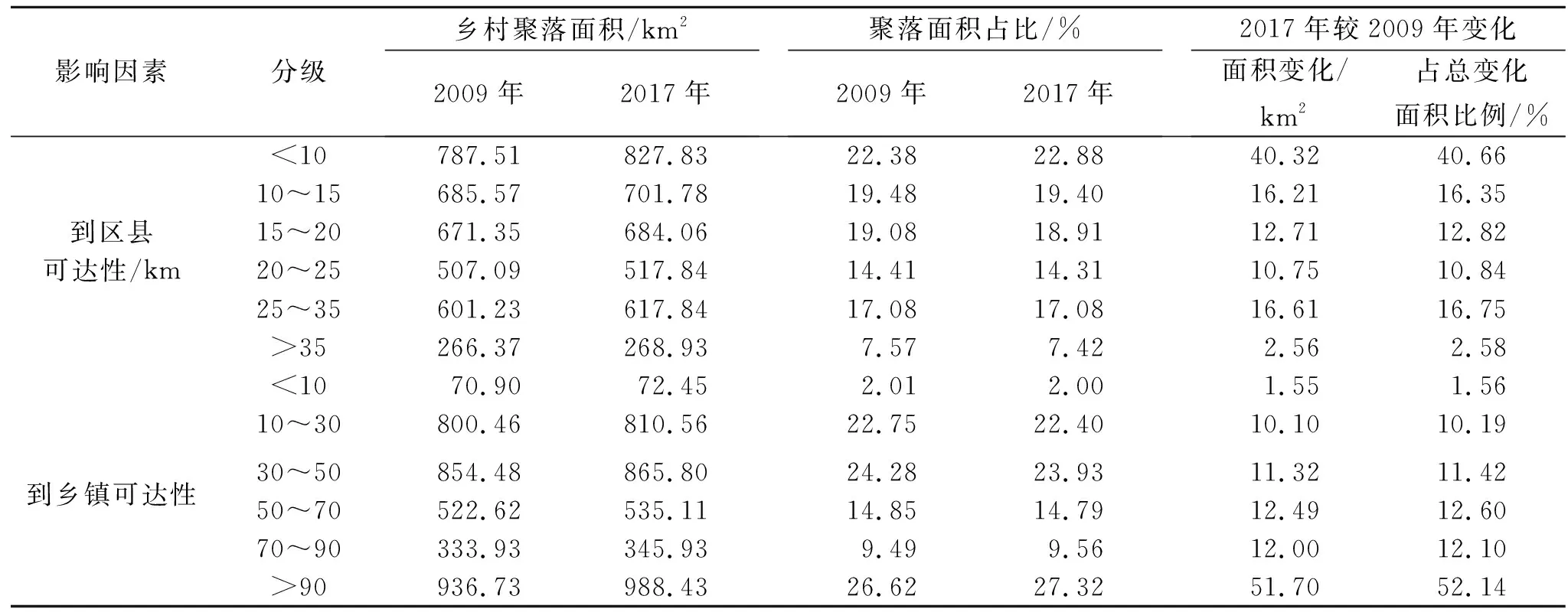

乡村发展离不开城市的辐射和带动,并在很大程度上受城乡联系的影响。由表7可知,2009年和2017年,武汉城市圈乡村聚落中有60%以上的聚落分布在距离区县20 km的范围内,超过35 km的聚落占比不足8%;到乡镇可达性的数值越高,表明乡村聚落所处的区位越好。按照乡镇可达性从高到低,乡村聚落的面积占比大体呈现出由高到低的变化趋势,这表明在靠近各乡镇中心的地区,由于受到较高的经济辐射,乡村城镇化、工业化的进程较快,表现出较高的乡村聚落用地占比;在距离乡镇中心较远的地区,受到城市辐射带动能力较弱,且由于地形等因素对乡村聚落用地布局的限制,乡村聚落分布较散,规模较小,呈现出较低的乡村聚落面积占比的特点。

表7 2009-2017年不同区位条件下的乡村聚落统计

从聚落变化来看,新增乡村聚落呈现出距离区县中心越远,面积占比越小的特征,新增用地主要分布在距离区县10 km的范围内,占比超过40%;新增聚落呈现出随着到乡镇可达性下降,聚落面积占比较小的特点。

社会经济因素是影响乡村聚落空间分布及演变的重要因素。由表8可知,2009年和2017年有超过70%的乡村聚落分布在农村人口规模较大、人均地区生产总值和人均地方财政收入较低的地区,随着农村人口总数的提高,乡村聚落用地占比呈现出增加趋势;而随着人均地方财政收入等级的提高,乡村聚落用地占比则呈现出减少的特征;随着人均地区生产总值水平的提升,聚落面积占比呈现出“波浪式”的变化规律,但仍然表现出较低的人均地区生产总值对应较高的聚落占比的特点;在城乡居民收入比值因素的影响下,乡村聚落呈现出“梭形”的分布特征,即约69%的乡村聚落分布于城乡居民收入比值的中等地区,约14%的乡村聚落分布在比值较低的地区,约17%的乡村聚落分布在比值较高的地区。

表8 2009-2017年不同社会经济条件下乡村聚落统计

从聚落变化来看,新增聚落主要分布在具有较高的农村人口规模、较低的人均地区生产总值和人均地方财政收入的地区。这是因为农村人口是乡村地域空间的生活主体,也是乡村聚落空间格局形成及演变的主要驱动力;在人均地区生产总值和人均地方财政收入较低的地区,由于原有乡村聚落规模较大,聚落面积变化幅度相对较高,因此在新增面积中占据较大比例;此外,新增聚落主要分布在城乡差距中等偏小的地区,这表明城乡统筹发展对乡村城镇化和工业化有一定的促进作用。

4 讨论与结论

(1) 2009—2017年,武汉城市圈的乡村聚落规模整体呈扩大趋势,斑块形态趋于规则,破碎化程度较低,聚落单体布局形态多样化,呈现出点状、条带和组团3种形态,聚落规模扩张以点状、带状和块状扩张为主;聚落整体保持集聚分布模式,聚落增减密度分布呈“北疏南密,向中心城区聚集”的特点,聚落局部以面积增加为主,新增聚落向各中心城区集聚。

(2) 2009—2017年,武汉城市圈乡村聚落空间演变主要发生在低海拔(<200 m)、低坡度(<2°)、降水量丰富(>1 400 mm)、气候温暖(>17℃)的地区,并呈现出明显的河流指向、道路指向特征,距离河流、道路越近,乡村聚落的新增面积比例越高;在区位条件方面,乡村聚落主要受乡镇可达性的影响,聚落面积占比大体呈现出由高到低的变化趋势;此外,乡村聚落空间演变主要发生在具有较高的农村人口规模、较低的人均地区生产总值和人均地方财政收入的地区。

随着近年来社会经济的快速发展,城镇化的步伐日趋加速,在城市空间格局发生剧烈变化的同时,乡村聚落也正在经历地域空间格局优化、社会经济形态重组、功能布局提升完善的转型阶段[30]。乡村聚落空间格局的演变在一定程度上反映了乡村地区发展的本底条件与空间诉求。在新时代乡村振兴战略和国土空间规划改革不断推进的背景下,为推动城乡融合发展一体化,重塑城乡关系,推动乡村聚落的有序转型与可持续发展,应加强国土空间规划引导,深度解析村庄演变的历史路径,推动村庄规划全覆盖,因村施策助力乡村振兴;严格落实耕地保护,在建设用地上要严控总量,盘活存量,探索宅基地有偿退出机制和配套政策;统筹城乡融合发展,推动农村人口就近就地城镇化,稳步推进涉农资金整合,强化资金保障,促进一二三产业融合发展,探索多类型产业融合发展新模式,拓展乡村发展空间,激发乡村发展动能。