阅读材料指向下高中数学教学的案例研究

——以“等差数列的前n项和”为例

2022-11-09欧红霞严虹

欧红霞 严虹

贵州师范大学数学科学学院 550025

引言

阅读材料是教科书的重要组成部分,2019年版高中数学人教A版教材(以下简称“新教材”)设有“阅读与思考”“探究与发现”和“信息技术应用”等阅读材料栏目.章建跃教授指出:“在高中数学教材中设置‘阅读材料’栏目,为学生提供丰富的具有思想性、实践性、挑战性的,反映数学本质的选学材料,拓展学生的数学活动空间,发展学生‘做数学’‘用数学’的意识.”[1]《普通高中数学课程标准(2017年版2020年修订)》(以下简称《新课标》)指出:“要注重数学文化的渗透,注重信息技术与数学课程的深度融合;要不断引领学生感悟数学的科学价值、应用价值、文化价值和审美价值.”[2]这些内容可选择阅读材料作为载体来实现.

但由于阅读材料不是教材正文内容,它常常被师生忽略,导致其教育教学功能未得到充分发挥,而且单独讲授教材中的阅读材料是不可行的,所以考虑将阅读材料融入教学,使得课堂教学更有品质.那么,如何有效地将阅读材料融入教学呢?邵光华教授指出:“使用新教材时需要特别关注新增内容.新教材注重数学文化的渗透,在题目背景设置和‘阅读与思考’板块中都有所体现,作为教师应更深入地了解相关历史和背景.”[3]因此,本研究结合新教材中一则新增的阅读材料“中国古代数学家求数列和的方法”,并以“等差数列的前n项和”为例分析上述问题,最后谈一谈阅读材料指向下高中数学教学的思考.

“等差数列的前n项和”内容的阅读材料的文本分析

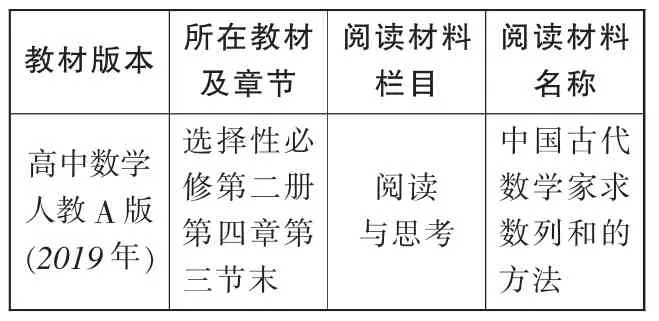

“等差数列的前n项和”内容的阅读材料的相关信息如表1所示:

表1 阅读材料的相关信息

该阅读材料先对数列求和问题的发展历程进行了简单介绍,然后对刘徽如何发现等差数列求和公式的过程进行了探讨分析,最后在文末讲述了沈括创造的“隙积术”以及分析了杨辉把已知形状、大小的几何图形的求面积、体积的连续量问题转化为求离散量的垛积问题[4].

等差数列的求和方法“倒序相加法”是历史传承下来的巧妙方法,学生往往觉得它“巧妙”但“想不到”.而实际上,“倒序相加法”是在深入理解等差数列性质的基础上得到的.教材编写者为了使教师和学生意识到这一点,在教材中设置了上述阅读材料.

教学案例研究

阅读材料“中国古代数学家求数列和的方法”不仅具有数学教育价值,而且有利于把握数学内容的本质,与《新课标》中的“把握数学本质,启发思考,改进教学”这一理念是相吻合的.此外,这则阅读材料为教材中的“思考”(即如何避免分类讨论)提供了丰富的数学文化背景(垛积术).因此,将这样的阅读材料融入数学课堂教学,可以更好地发挥其探究和德育功能;同时,学生学习数学家的成果有利于理清数学思想方法的由来.基于此,设计如下案例.

(一)教学目标及教学重难点

1.教学目标

(1)结合古代数学家求数列和的方法,通过猜想到证明,掌握等差数列的前n项和公式及推导方法,并能简单应用.

(2)亲历公式的探索发现过程,体验探索的成功与快乐,渗透特殊到一般、函数与方程、转化等思想,积累基本活动经验,养成严谨的思维习惯,发展数学抽象、逻辑推理与数学运算等数学核心素养.

(3)通过应用等差数列的前n项和公式解决良马和驽马15日所行里数问题,体会“倒序相加法”诞生的曲折过程,感受数学家的探索精神和创新意识.

2.教学重难点

教学重点:等差数列的前n项和公式.

教学难点:等差数列的前n项和公式的推导.

(二)教学过程

基于上述对阅读材料“中国古代数学家求数列和的方法”的文本分析,以及对教学目标和教学重难点的制定,设计了如下教学流程(如图1所示):

图1 教学流程图

1.创设情境,导入新课

【问题情境】

我国魏晋时期的数学家刘徽(图2)在《九章算术》注文中的“盈不足”章给出的第19问是一个等差数列问题:“今有良马与驽马发长安至齐,齐去长安三千里(里是我国市制长度单位,1里=500 m).良马初日行一百九十三里,日增十三里.驽马初日行九十七里,日减半里.良马先至齐,复还迎驽马.”

图2

注:原问为“几何日相逢及各行几何?”

【教师活动】

创设情境,设置引导性问题并让学生先计算良马15日所行里数:

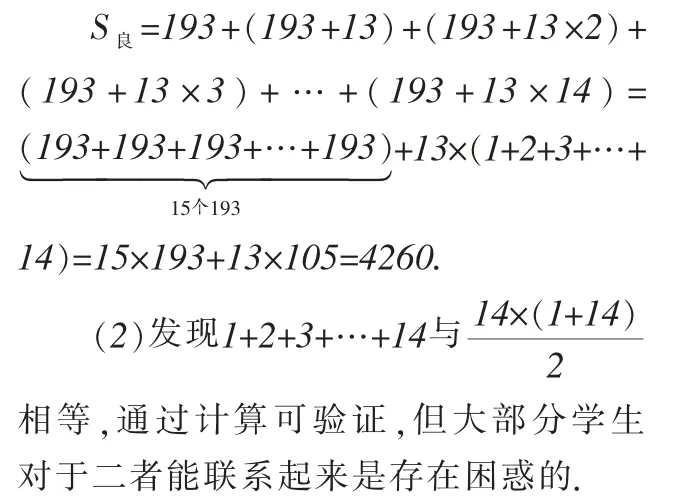

(1)记良马15日所行里数为S良,请学生列式计算S良;

(2)待大部分学生解答完成后,给出刘徽的计算方法为S良=193×15+(1+14)××13,学生对比刘徽的计算方法后产生困惑.

【学生活动】

(1)列式计算:

设计意图:借助刘徽求等差数列的求和方法创设情境,学生不仅能学到古代数学家求数列和的思想方法,而且通过计算并对比数学家的计算方法后产生困惑,从而激发学生探索知识的兴趣.

2.探究归纳,初获猜想

南宋的数学家杨辉“善于把已知形状、大小的几何图形的求面积、体积的连续量问题转化为离散量的垛积问题”.例如,求图3“圭垛”中的格点个数总和,杨辉认为虽然圭垛的形状与三角形相似,但要用梯形的面积公式计算,即S7=

图3 圭垛

【教师活动】

(1)介绍数学家杨辉的成就并展示“圭垛”图片,结合图形分析的结构,引导学生从“形”的角度理解上述情境中的1+2+3+…+14=(1+14)×

(2)结合两位数学家的计算方法,引导学生猜想Sn=1+2+3+…+(n-1)+n=?

【学生活动】

(1)结合梯形面积公式,从“形”的角度进行分析,消除困惑.

(2)通过分析两位数学家的计算方法,将Sn看成是上底为1,下底为n,高为n的梯形,并结合梯形面积公式猜想得到

设计意图:借助杨辉处理“圭垛”中的格点总数问题完成:①从“形”的角度,帮助学生理解情境中的困惑——1+2+3+…+14=(1+14)×;②为猜想得出Sn=1+2+3+…+(n-1)+n=奠定基础:引导学生对两个特殊的等差数列求和结果进行分析、比较和归纳,从特殊到一般,猜想出上述一般结果,培养学生合作交流的意识以及合情推理和运算的能力;③为后续借助梯形面积公式的形象记忆等差数列前n项和的两个公式做好铺垫.

3.演绎推理,证明猜想

问题1:数学讲究严谨,大胆猜想得出的结论还需要细致证明,刚才的猜想正确吗?又该如何证明?

【教师活动】

(1)引导、启发学生用分析法来贯通思路,要证Sn=,即证2Sn=n(1+n)(提示:2Sn可看成2个Sn相加,n(1+n)可看成n个(1+n)相加),让学生完成证明.

(2)引导学生思考以下两个问题:

①证明过程会用到等差数列的哪条性质?

②证明过程有何特点?(注:教师巡视,观察是否有学生想到将第二个Sn写成Sn=n+(n-1)+(n-2)+…+2+1.若没有,教师要对学生的证明过程进行适当引导,让学生感受到“倒序”后的计算简洁、直观.)

【学生活动】

(1)通过独立思考、合作交流、讨论推演,给出证明:

(2)思考、交流和讨论:

①等差数列的性质:若{an}为等差数列,m+n=p+q(m,n,p,q∈N*),则am+an=ap+aq.

②发现证明过程的巧妙之处,提炼出“倒序相加法”的操作技能和思想.

设计意图:结合阅读材料和教科书提出一个可能发现“倒序相加法”的思想:①使学生认识到研究问题的一般思路为“探索—归纳—猜想—证明”;②在“2Sn可看成2个Sn相加,n(1+n)可看成n个(1+n)相加”这样的启发下,想到用“倒序相加法”求1+2+3+…+(n-1)+n,展现了数学发现中的“触类旁通”“灵感”等要素,为学生分析问题和解决问题做出示范[5];③为“倒序相加法”推广到一般的等差数列求和埋下了伏笔,同时揭示了该方法的根源所在——等差数列的性质,让学生认识到定义、性质的重要性,这是一切数学推理的源泉,同时培养学生演绎推理的能力;④讲解1+2+3+…+(n-1)+n是为了得出等差数列前n项和“公式2”的另一种推导方法,让学生意识到所有的等差数列求和问题都可以转化为求1+2+3+…+(n-1)+n.

4.方法推广,获得公式

问题2:能将上述方法推广到“求首项为a1,公差为d的等差数列{an}的前n项和Sn”吗?

问题3:若将通项公式an=a1+(n-1)d代入“公式1”,又能得出什么表达式呢?

【教师活动】

(1)对学生的推导过程进行完善、板演,并总结.

(2)引导学生将an=a1+(n-1)d代入“公式1”得出“公式2”:Sn=na1+

【学生活动】

(1)通过小组合作交流,完成推导:

设计意图:将“倒序相加法”推广至一般的等差数列求和问题中,体现特殊到一般的数学思想方法,使得等差数列{an}的前n项和公式的推导比较自然,也符合学生的认知规律,发展学生的逻辑推理核心素养;将“公式1”变形得到“公式2”,有助于学生在后续的学习中正确选择公式.

5.公式剖析,外化于形

结合数学家杨辉求“圭垛”中格点个数的方式(借助梯形面积公式),分析等差数列的前项和公式的结构.

图4

图5

设计意图:通过阅读杨辉借助梯形面积公式计算“圭垛”格点总数问题,获得一般启示:借助梯形面积公式,帮助学生形象记忆等差数列求和公式,渗透数形结合思想方法,发展学生的直观想象核心素养.

6.公式应用,传道解惑

问题4:回到刚才的情境中,

(1)现在同学们知道数学家刘徽是如何计算的吗?用的是哪个等差数列求和公式,请指出相应的基本量.(注:S良=193×15+(1+14)××13)

(2)请同学们利用等差数列求和公式计算出S驽.

问题5:结合情境中计算S良的过程,请同学们思考“如果不从‘公式1’出发,你能用其他方法得到‘公式2’吗?”

【教师活动】

(1)引导学生用等差数列求和公式解决问题4和问题5.

(2)结合刘徽计算的过程提示学生将Sn=a1+a2+a3+…+an-1+an化为Sn=a1+(a1+d)+(a1+2d)+…+[a1+(n-2)d]+[a1+(n-1)d],进而化为Sn=na1+[1+2+3+…+(n-1)]d进行思考分析.

【学生活动】

(1)学生解答:

①有2种预设:

预设1:学生发现刘徽使用的是等差数列前n项和“公式2”(Sn=na1+其中a1=193,n=15,d=13);

设计意图:通过计算S驽,学会应用公式解决问题,发展学生的数学运算核心素养;从另一个角度获得“公式2”,体现从特殊到一般的数学思想方法,发展学生的逻辑推理核心素养;这则阅读材料使学生意识到等差数列的求和方法——“倒序相加法” 是历史上数学家通过探索并传承下来的.

7.归纳小结,内化理解

通过本堂课的学习,你有什么收获?

设计意图:通过师生共同小结,完善本节课的知识脉络,发挥学生的主体作用,有利于学生巩固所学知识,培养学生归纳和概括的能力.

8.布置作业,拓展延伸

课后作业:

(1)请完成表格(表2)填写,并写出计算过程.

(2)完成情境中的原问题:“良马和驽马几何日相逢及各行几何?”

(3)阅读与思考:请同学们课后再一次阅读教材中的材料——中国古代数学家求数列和的方法,并查阅相关资料.

①了解数学家刘徽、沈括、杨辉的数学成就;

②在文献的查阅过程中,收集数学名著(例如《周髀算经》《九章算术》《孙子算经》《张丘建算经》等)中的数列问题1—2个,并尝试解答.

设计意图:“作业(1)”是对教材课后练习题呈现形式的改编,采用表格形式是为了突出五个基本量“知三求二”的关系,通过公式的正用和逆用,着重强调公式的选择,渗透方程思想,进一步发展学生的运算能力和逻辑推理素养;“作业(2)”和“作业(3)”为学生提供了更大的思维发展空间,把课内知识延伸到课外去:学生通过自主查阅资料,了解我国数学家的辉煌成就,感悟数学家的聪明才智;同时通过课后查阅文献、收集数学名著中的数列问题并解答,在查阅中拓宽视野,在解答中提升思维.

阅读材料指向下高中数学教学的思考

阅读材料编入教材的出发点有两个:一是使教学内容更具弹性,教师可根据学生的情况在教学中适当融入阅读材料,有助于教师进行创造性教学;二是有助于学生理解教材正文,理清知识的来龙去脉.因此,阅读材料融入高中数学教学是有必要的.

1.阅读材料融入高中数学教学,发挥导学功能

数学教材中有很多揭示数学知识发展历程的阅读材料,并蕴含着丰富的数学思想方法,例如人教A版新教材必修第一册“函数概念的发展历程”叙述了函数概念产生和发展的背景以及“对数的发明”中蕴含着对数的思想方法等.教师在教学中应注重这类阅读材料与高中数学教学的融合,课前应让学生自主学习,充分发挥阅读材料在课前的导学功能.《新课标》指出:“高中数学教学提倡独立思考、自主学习、合作交流等多种学习方式,激发学习数学的兴趣,养成良好的学习习惯,促进学生实践能力和创新意识的发展.”[2]例如本文创设情境时,学生通过独自思考、自主学习、合作交流等多种方式学习教材中的阅读材料,重温数学家刘徽解决等差数列求和的历史,结合杨辉求“圭垛”面积的方法,获得等差数列求和的启示,使得“倒序相加法”的学习更加自然,通过这样的方式将阅读材料融入数学教学可将阅读材料的导学功能发挥出来.

2.阅读材料融入高中数学教学,发挥德育功能

教材中数学史类的阅读材料可挖掘出丰富的数学德育元素,例如人教A版新教材必修第二册“祖原理与柱体、椎体的体积”中除了对数学家祖及其原理的介绍外,还指出祖给出的原理要比其他国家的数学家早一千多年,这蕴含着爱国主义精神.教师可通过此类阅读材料德育元素的挖掘,再加以教学长期浸润来引导学生学习,激发学生的民族自尊心和凝聚力,努力使学生形成为国家和民族振兴而努力学习的志向[6].又例如本研究的阅读材料中介绍了数学家沈括的成就——隙积术,以及数学家杨辉的成就——杨辉三角,将这则阅读材料融入教学,让学生感受我国数学家的辉煌成就以及他们的探索精神和创新意识.长期将阅读材料融入高中数学教学,提高数学课堂品质的同时,阅读材料指向下的高中数学教学也完全可以成为数学教育中落实“立德树人”根本任务的一条途径[7].

3.阅读材料融入高中数学教学,发挥探究功能

人教A版新教材设有“探究与应用”阅读材料栏目,这类阅读材料为师生开展探究性教学活动提供了素材,而探究性教学活动可以加深学生对知识的理解和体验[8],《新课标》也将“数学建模和数学探究活动”作为高中数学课程内容四条主线之一[2].例如人教A版新教材必修第一册“探究与发现”中的阅读材料——利用单位圆的性质研究正弦函数、余弦函数的性质,教学中教师就可以借助这则阅读材料开展探究性活动,利用单位圆来研究三角函数的性质,从数学知识的系统性而言,这有利于学生从整体上把握三角函数的性质.又例如本研究借助数学家杨辉求“圭垛”格点总数的方法设置“问题串”,探究一般的等差数列前n项和公式,最后回到求“圭垛”格点总数问题,联系梯形面积公式记忆等差数列前n项和的两个公式.无疑,将具有探究性的阅读材料融入高中数学教学,学生的“四基”会得到进一步巩固,“四能”也会获得进一步提升[9].

总之,阅读材料是数学教学中应重视的良好素材,阅读材料指向下的高中数学教学使得数学课堂更具品质.教师应积极将其融入教学,在构建优质数学课堂的过程中充分发挥它的教育教学功能.