注水稀释引液法在神经内科重症患者盲插鼻肠管定位判断中的应用

2022-11-08陈云云王青梅

陈云云,陈 梅,王青梅

(淮安市第一人民医院 江苏淮安223301)

神经内科重症患者因颅内高压、颅内感染、脑血管意外、癫痫持续状态造成意识状态不佳、吞咽功能障碍,部分患者出现胃肠道功能异常,易引发胃肠反流、误吸,对早期营养支持极为不利[1]。而神经内科重症患者在发病早期因疾病本身、手术介入治疗而处于应激状态,其能量代谢较生理静息状态下高于50%,加之患者吞咽功能异常,导致营养摄入不足,故伴随营养不良状态,不利于其预后,影响生存质量[2]。故对神经内科重症患者及时实施科学营养供给措施意义重大。《神经系统疾病肠内营养支持中国专家共识》[3]在此类患者肠内营养中,优先推荐经幽门后喂养,并指出可有效降低吸入性肺炎发生率,有利于患者改善预后,而建立鼻肠管是幽门后行肠内营养的前提。目前,临床选用自推进式螺旋形鼻肠管,依靠管端自身推进力和胃肠动力自行向幽门后推进,具有操作简便、经济高效等优势,但受多种因素影响,成功率较低[4]。2020年9月1日~2021年3月1日,我们将注水稀释引液法应用于51例神经内科重症患者床旁盲插鼻肠管中,效果满意。现报告如下。

1 资料与方法

1.1 临床资料 选取同期收治的100例神经内科重症患者作为研究对象。纳入标准:①神经内科危重症患者;②年龄>18岁者;③患者及家属对本研究知情同意;④存在胃动力受损、胃瘫,经胃喂养不耐受者。排除标准:①食道出血、食道静脉曲张、肠梗阻、肠麻痹、肠穿孔、肠坏死及其他急腹症者;②肝肾功能异常或恶性肿瘤者;③精神、行为障碍或严重原发性脑血管病者。本研究经医院医学伦理委员会审批通过。将患者随机分为观察组51例和对照组49例。观察组男26例、女25例,年龄36~71(50.28±10.65)岁;疾病类型:颅内高压综合征19例,脑血管疾病18例,颅内感染11例,癫痫持续状态3例;受教育程度:专科及以上13例,高中25例,初中及以下13例。对照组男27例、女22例,年龄35~73(50.67±10.81)岁;疾病类型:颅内高压综合征18例,脑血管疾病17例,颅内感染10例,癫痫持续状态4例;受教育程度:专科及以上11例,高中25例,初中及以下13例。两组一般资料比较差异无统计学意义(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 对照组 采用注气法盲插鼻肠管技术给予肠内营养,具体步骤为:进行置管前物品准备,指导患者禁食4~6 h,在置管前15~30 min通过肌内注射的方式促进胃动力用药,将患者调至低半卧位,随后按照留置鼻胃管流程(按测量长度)将鼻肠管留置至胃内为第一标记处,判断在胃内后抽取胃液pH测试或听气过水声,向胃内注入气体5~10 ml/kg,5 min后指导患者转向右侧卧位缓慢置管至75cm处,此处标记通常为第二处(幽门到十二指肠位置),判断位置后进行回抽,对回抽液监测pH值,听诊确定在胃内继续置入90 cm到达空肠位置,随后对腹部拍摄X线片以明确位置,撤出导丝并进行固定。

1.2.2 观察组 采用注水稀释引液法盲插鼻肠管技术给予肠内营养,在置管前物品准备时增加500 ml温开水,指导患者禁饮食>6 h,在置管前3~5 min静脉推注甲氧氯普胺促进胃动力,指导患者采取平卧位或半坐卧位,随后按照留置鼻胃管流程(按测量长度)将鼻肠管留置至胃内为第一标记处减去3~5 cm,运用胃内注水法按照5~10 ml/kg注水,患者无须变换体位,待导管缓慢进至75cm后使用20 ml注射器回抽负压,若负压明显证明导管可能在肠内,反复抽取3次肠液,若无肠液抽出则给予听诊,若听诊与负压均明显,进入下一步骤,使用20 ml注射器抽温水15 ml注入导管内,若回抽<5 ml时反复抽吸以上此方法,同时旋转导管,反复回抽至注射器稀释液体予以pH试纸,抽出肠液后继续缓慢置管至90 cm,再次抽出肠液则无须听诊,随后对腹部拍摄X线片明确位置,撤出导丝并进行固定。若出现置管失败现象,则在首次失败时将管路回撤至50~55 cm处(胃内),重新置入多次失败则更改置管途径;如在胃镜下置管,则螺旋鼻肠管被动等待通过幽门是直接置入失败的补救方法,具体为:①回撤至75 cm处(胃幽门附近)测出导丝,预留25~40 cm固定在耳垂或面颊处,并在管壁上标记刻度,防止导丝移位;②随着胃蠕动导管自行通过幽门发生在24 h内,可将患者置于半斜坡卧位,并转向右侧后加快通过幽门;③给予胃动力药如盐酸甲氧氯普胺、中药大黄、红霉素或注水、注食。

1.3 评估标准 ①比较两组置管时间、置管成功、住院时间及住院费用。②比较两组干预前及干预2周后营养指标,包括体质量指数(BMI)、肱三头肌皮褶厚度(TSF)、臂肌围(MAMC)。③生活质量:采用生活质量综合评定问卷(GQOLI-74)[5]评估两组干预前及干预2周后生活质量,该量表包含物质生活、躯体功能、心理功能、社会功能领域,涉及74项条目,每项1~5分,总分74~370分,得分越高表示患者生活质量越高。④比较两组置管不良事件发生情况。

2 结果

2.1 两组置管时间、置管成功、住院时间、住院费用比较 见表1。

表1 两组置管时间、置管成功、住院时间、住院费用比较

2.2 两组干预前及干预2周后BMI、TSF、MAMC比较 见表2。

表2 两组干预前及干预2周后BMI、TSF、MAMC比较

2.3 两组干预前及干预2周后GQOLI-74评分比较 见表3。

表3 两组干预前及干预2周后GQOLI-74评分比较(分,

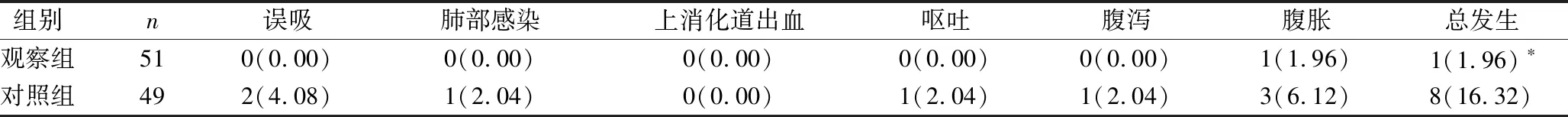

2.4 两组置管不良事件比较 见表4。

表4 两组置管不良事件比较[例(%)]

3 讨论

神经内科重症患者患病种类繁多,病情复杂且变化迅速,往往伴随着意识障碍、吞咽功能受损状态,且需接受呼吸机辅助治疗,故难以经口摄食,难于满足患者营养需求[6]。肠内营养支持作为此类患者重要的营养供给形式[7]。近年来,在临床得到广泛应用,但以往的鼻肠管盲插技术仍出现置管成功率低,需进一步改进。

留置鼻肠管作为肠内营养支持的重要方式,将事先调配的营养液送至患者十二指肠或空肠中,有助于提高机体对蛋白质、热量等营养成分的吸收,而目前临床对鼻肠管的置管方式选择较少,故探讨科学、准确的置管方式可有效提高肠内营养吸收效率,改善干预效果。有研究显示,在留置鼻肠管时对胃内注水,有利于辨识鼻肠管抵达胃部情况,而此时配合超声技术或X线可进一步明确鼻肠管位置,利于提高管道幽门通过率[8]。本研究结果显示,观察组置管时间、置管成功率、住院时间、住院费用均优于对照组(P<0.05);干预2周后,两组BMI、TSF、MAMC均优于干预前(P<0.05),且观察组优于对照组(P<0.05),提示采用注水稀释引液法盲插鼻肠管技术给予肠内营养,有助于改善患者短期营养状态。其原因在于该方式有助于刺激胃肠道蠕动,增强营养吸收能力,而在置管过程中注水所需操作步骤更便捷,无须多次注气听诊,其回抽液反馈信息更准确,配合腹部X线拍摄定位为置管金标准。而随着置管准确程度的提高,患者营养补给状态得到明显改善,使其康复进程明显加快,缩短住院时间,且因准备材料及操作步骤更简便、更具有经济效益。

神经内科重症患者需接受长期肠内营养支持,可能因置管部位、营养液成分不合理,造成其胃肠吸收能力受损,引起腹泻、腹胀等不良情况,在此过程中部分患者因营养物质经幽门向胃、气道反流造成误吸现象,从而增加吸入性肺炎、气管阻塞风险。王春燕等[9]研究显示,对危重患者实施超声引导下注水置管法可显著提高置管成功率,有效降低反流、误吸、消化道出血或穿孔等并发症发生率,有助于加快患者康复速度。本研究结果显示,干预2周后,两组GQOLI-74评分高于干预前(P<0.05),且观察组高于对照组(P<0.05);观察组置管不良事件发生率低于对照组(P<0.05),提示采用注水稀释引液法盲插鼻肠管技术给予肠内营养,有助于改善患者短期生活质量,同时有效预防肠内营养支持带来的不良事件。分析其原因在于注水稀释引液法可配合腹部X线有助于观察鼻肠管通过情况,同时胃内注水有助于封闭小肠内营养物质,使营养液反流情况得到有效控制,从而减少误吸发生,配合温水刺激,有助于刺激患者胃肠动力,改善消化功能,提高营养物质吸收效率,有效减少置管带来的不良事件发生,而随着营养供给状态的改善,患者短期生活质量得到改善。本研究在实施注水稀释引液法时,未对温水温度严格限定,未监测不同温度引起的胃肠蠕动情况,今后探究温水注入对胃肠动力的影响作用,选取最适宜的温度,进一步改善干预效果。

综上所述,对神经内科重症患者应用注水稀释引液法盲插鼻肠管技术,有助于判断鼻肠管管道位置,提高置管成功率,具有良好的便捷性和经济性,从而改善患者营养状态和生活质量。