伊洛瓦底江三角洲土地利用时空变化分析

2022-11-07童晓霞刘翔胡波

童晓霞 刘翔 胡波

摘 要:研究土地利用变化对土地资源的生态安全和可持续利用具有重要意义。利用1990—2020年4期的土地利用遥感影像数据,基于土地利用动态度、土地利用程度及土地利用转移矩阵等指标,对伊洛瓦底江三角洲的土地利用时空变化情况进行了分析。结果表明:伊洛瓦底江三角洲1990—2020年30年间整体的土地利用变化速度较平缓,各用地类型的土地利用变化率在不同时段存在很大差异,各时期的土地利用率均超过了97%,综合土地利用程度呈先上升后下降的趋势,不同土地利用类型之间存在显著的相互转化过程。研究成果可为伊洛瓦底江三角洲土地资源规划和农业生产布局优化提供依据。

关键词:伊洛瓦底江三角洲;土地利用;时空变化分析;转移矩阵

中图法分类号:F301.2 文獻标志码:A

在“一带一路”以及“澜湄合作”倡议下,缅甸成为“一带一路”在西南方向实施的关键节点[1],中缅水资源合作也迎来诸多机遇[2-3]。伊洛瓦底江三角洲是缅甸的粮食主产区,其农业生产的高效发展对于缅甸粮食安全、经济发展、民生福祉意义重大。合理的土地利用规划是提高农业生产效率、优化农业生产布局的重要基础,而做好土地利用规划的前提是了解土地利用变化情况,通过对土地利用时空变化规律的研究和分析,为土地利用格局调整和优化提供技术支撑和依据[4-5]。

目前,国内外很多学者针对土地利用变化进行了相关研究,刘纪根等[6]分析了紫色土区不同土地利用类型与降水变化对水土流失的影响。Mehdi等[7]分析了土地利用变化对摩洛哥境内Oualidia湖泊泥沙含量的影响。耿润哲等[8]、崔超等[9]研究了流域土地利用变化对非点源污染负荷的影响规律。Vanessa等[10]分析了流域土地利用变化对流域水文过程的影响。刘希朝等[11]基于土地利用变化情况进行了黄河流域景观格局及生态风险评估。白少云等[12]基于RS与GIS技术分析了杞麓湖流域土地利用动态变化情况并预测了未来发展趋势。

综上,研究土地利用变化对土地资源的生态安全和可持续利用具有重要意义。对伊洛瓦底江三角洲土地利用时空变化情况进行分析,可为土地资源规划和农业生产布局优化提供依据,有效推动缅甸农业高效发展,有助于“一带一路”倡议和“澜湄水资源合作机制”的实施[13-14]。

1 研究区概况

研究区伊洛瓦底江三角洲位于缅甸南部(见图1),在94.36°~96.34°E、15.65°~17.98°N之间,总面积26 168.25 km2,属亚洲西南季风气候区,多年平均降水量2 100~3 200 mm,呈现南多北少的空间分布特征。伊洛瓦底江干流在研究区北部分成三条支流,支流顺流向由北向南不断分叉,形成扇状分散水系。伊洛瓦底江三角洲作为缅甸重要的粮食主产区[15],耕地面积占全国耕地面积的15%,稻谷产量占全国总产量的30%,稻米出口量占总出口量的38%。

2 研究方法

2.1 土地利用变化分析方法

土地利用变化情况的分析指标主要包括土地利用变化动态度、土地利用程度以及土地利用转移矩阵[16-17]。

2.1.1 土地利用变化动态度

土地利用动态度可定量描述土地利用变化速度,对分析土地利用变化的区域差异和预测未来土地利用变化趋势有重要的作用[18-19]。

土地利用动态度包括单一土地利用动态度和综合土地利用动态度。单一土地利用动态度是指研究区一定时间范围内某种土地利用类型的数量变化情况[20],见表达式(1)。

式中:K为研究时段内某种土地利用类型的动态度,La、Lb分别为研究期初和期末某种土地利用类型的面积(公顷);T为研究时段长(a),当T的时段设定为年时,K就为该研究时段内某一土地利用类型的年变化率。综合土地利用动态度主要反映整个研究区土地利用类型的变化的速度[21],见表达式(2)。

式中:△Ui-j为研究时段内第i类用地类型转为非i类用地类型面积的绝对值(公顷);Ui为研究期初第i类用地类型面积的绝对值(公顷);n为该研究区土地利用类型数,Q为研究时段内综合土地利用动态度的年变化率。

2.1.2 土地利用程度

土地利用程度可以用单一指标如土地利用率(已利用土地面积/土地总面积)、土地垦殖率(耕地面/土地总面积)、土地建设利用率(建设用地面积/土地总面积)和林草覆盖率(林草用地的面积/土地总面积)来衡量,也可以通过土地利用程度综合指数来衡量,它反映人类对土地开发利用的程度,人类活动强度越大,综合指数越高[22-23]。其计算方法见式(3)。

式中:Da为土地利用程度综合指数;Ai为第i级土地程度分级指数;Ci为第i级土地程度分级面积百分比;n为土地利用分级数。土地利用分级指数赋值依据见表1。

2.1.3 土地利用转移矩阵

土地利用转移矩阵可全面且具体地反映区域土地利用变化的结构特征与各用地类型变化方向[27-29],便于了解研究期初各土地类型的流失去向和研究期末各土地利用类型的来源与构成[30-31]。土地利用转移矩阵的一般表现形式见表2。表中A代表土地利用类型,S代表面积;n代表转移前后的土地利用类型数;i,j(i,j=1,2,…,n)分别代表转移前与转移后的土地利用类型;Sij表示转移前的i地类转换成转移后的j地类的面积。

2.2 研究区数据来源及分析思路

所用遥感图像来源于生态环境部卫星环境应用中心提供的SPOT系列卫星数据,通过几何校正,图像融合、镶嵌、裁剪、去云、阴影处理及大气校正等图像处理手段[32],并依据《中国资源环境遥感宏观调查与动态研究》[33]及第二次全国土地调查土地分类方法[21],得到研究区1990年、2000年、2010年和2020年4期的土地利用数据(见表3),土地利用分布见图2。

基于4期土地利用数据,对研究区的土地利用时空变化速度、结构调整及变化方向等时空变化情况进行分析。

3 结果分析

3.1 土地利用变化动态度

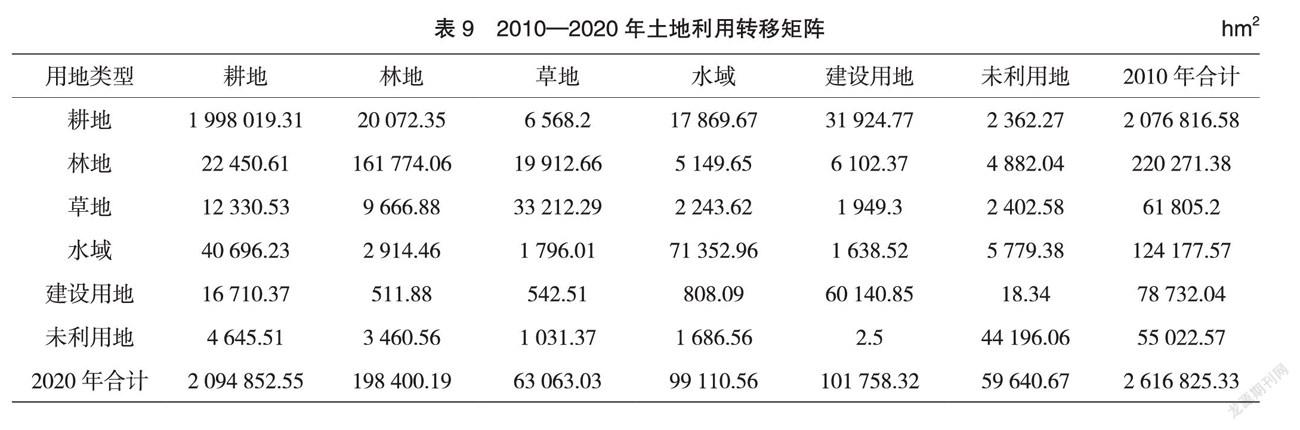

根据式(1)计算出研究区6种土地利用类型的年变化率见表4。根据式(2)计算出研究区1990—2000年、2000—2010年、2010—2020年的综合土地利用动态度分别为0.78%、1%、0.71%。

结果表明,研究区1990—2020年30年间整体土地利用变化速度较平缓。各种用地类型的土地利用变化率在不同时段存在很大差异,其中草地在1990—2000年和2000—2010年面积均有增加,面积绝对变化量不大,但年變化率分别达到208.7%和2 955.41%,这与草地在1990年和2000年初期的面积较小有关。未利用地在1990—2000年和2000—2010年的变化速度也较快,分别达到了251.5%和14%,也与未利用地在初期面积较小有关。建设用地在2000—2010年和2010—2020年有较大变化,变化率分别为8.94%和2.92%,说明随着社会经济的发展,建设活动在逐步增加。耕地、林地和水域面积在三个研究时段内年均变化率都不大,除林地2000—2010年的年均变化率为4.33%外,其他的都小于2.5%,原因是这三种用地类型面积总量较大,其变化部分所占比例较小。

3.2 土地利用程度变化

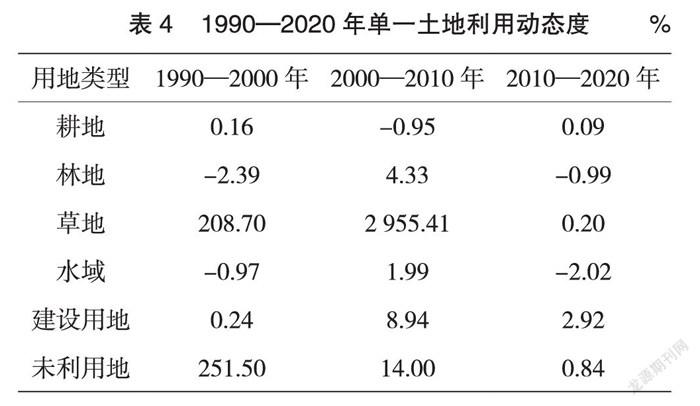

根据研究区各土地利用类型面积计算出各时期土地利用程度单一指标,见表5。可知,研究区的土地利用率较高,1990年达到了99.97%,各时期土地利用率均超过了97%。土地垦殖率在1990—2020年呈下降趋势,但基本上都在80%以上,说明该地区耕地是主要的土地利用类型。林草覆盖率呈上升趋势,土地建设用地率逐年升高,说明研究区建设活动在不断增加,符合城市化的发展规律。

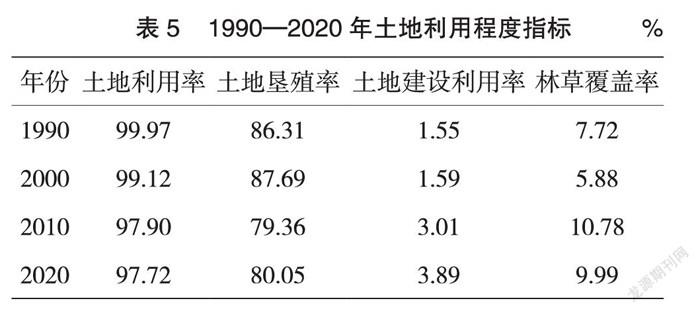

根据表1中土地利用程度分级赋值方法,按照式(3),计算出研究区1990—2020年4期的土地利用程度综合指数,见表6。可知,该地区土地利用程度呈现先上升后下降的趋势,原因为耕地在2000年增加,2010年又急剧减少,同时建设用地呈现持续增加的趋势。

3.3 土地利用转移矩阵

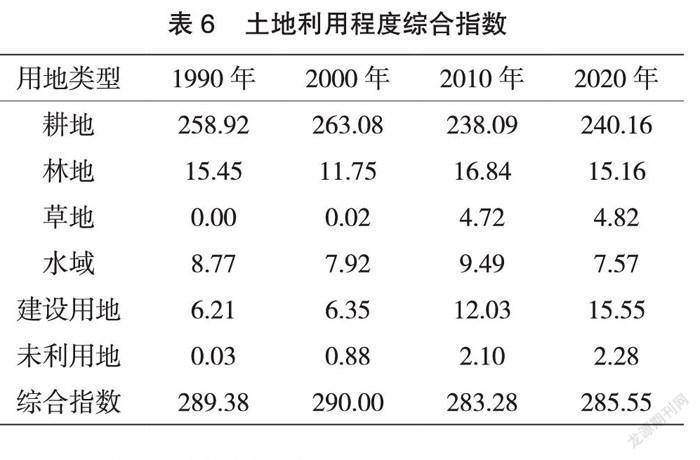

表7~表9分别为研究区各土地利用类型在1990—2000年、2000—2010年、2010—2020年的转移矩阵。可以看出,不同土地利用类型之间存在明显的相互转化过程。特别是耕地、林地和水域这三种土地类型在各时期都存在较大面积的相互转化,其中水域和林地主要转化为耕地,耕地在1990—2000年主要转化为林地、水域和未利用地,转化面积分别为68 718.82、37 778.69和10 842.64 hm2(见表7),在2000—2010年耕地面积大幅减少,共有217 992.42 hm2转化为其他5类用地类型(见表8),在2010—2020年有31 924.77 hm2耕地转化为建设用地(见表9)。1990—2020年,建设用地呈持续增加趋势。

4 结论

(1)伊洛瓦底江三角洲1990—2020年30年间整体的土地利用变化速度较平缓,各用地类型的土地利用变化率在不同时段存在很大差异。

(2)伊洛瓦底江三角洲的土地利用率较高,各时期土地利用率均超过了97%,土地利用程度呈现先升后降的趋势。

(3)不同土地利用类型之间存在明显的相互转化过程。特别是耕地、林地和水域这三种类型在各时期都存在较大面积的相互转化。

土地利用受自然、人文与政治等诸多因素影响,由于数据有限,本文只对伊洛瓦底江三角洲1990—2020年的土地利用时空变化情况进行了分析。如有更详实的数据,有必要对土地利用变化驱动因素进行深入的分析。

参考文献:

[1]温国泉,韦幂,兰宗宝,等.缅甸农业科技发展现状及中缅农业国际合作分析[J].南方农业学报,2019,50(6):1392-1398.

[2]刘冬英,陈玺,黄燕,等.缅甸伊洛瓦底江流域水文资料初步复核评价[J].人民长江,2018,49(22):112-117.

[3]朴光姬,李芳.“一带一路”对接缅甸水资源开发新思路研究[J].南亚研究,2017(4):60-77,153.

[4]杨小雄,梁燕燕,黄小兰,等.区域土地利用规划布局研究进展[J].中国农业资源与区划,2009,30(6):1-6.

[5]孟繁盈,房旭珍,曹子剑,等.土地利用规划中土地利用空间结构和布局研究进展[J].国土与自然资源研究,2009(4):46-48.

[6]刘纪根,李蓉.紫色土区土地利用类型与降水变化对水土流失的影响[J].长江科学院院报,2009,26(8):10-14,19.

[7]Maanan M ,Ruiz-Fernandez A C ,Maanan M,et al. A Long-term Record of Land Use Change Impacts on Sediments in Oualidia Lagoon,Morocco[J]. International Journal of Sediment Research,2014(29):1-10.

[8]耿润哲,李明涛,王晓燕,等.基于SWAT 模型的流域土地利用格局变化对面源污染的影响[J].农业工程学报,2015,31(16):241-250.

[9]崔超,劉申,翟丽梅,等.香溪河流域土地利用变化过程对非点源氮磷输出的影响[J].农业环境科学学报,2016,35(1):129-138.

[10]Dos Santos V,Laurent F,Abe C,et al. Hydrologic Response to Land Use Change in a Large Basin in Eastern Amazon[J]. Water,2018,10(4):429.doi:10.3390/w10040429.

[11]刘希朝,李效顺,蒋冬梅.基于土地利用变化的黄河流域景观格局及生态风险评估[J].农业工程学报,2021,37(4):265-274.

[12]白少云,马晨燕,刘斌,等.基于RS与GIS的杞麓湖流域土地利用变化分析[J].长江科学院院报,2021,38(4):36-42.

[13]张芸,崔计顺,杨光.缅甸农业发展现状及中缅农业合作战略思考[J].世界农业,2015(1):150-153.

[14]周熙,马智民.“一带一路”背景下陕西省土地利用转型时空变化分析[J].国土与自然资源研究,2021(1):5-7.

[15] Central Statistical Organization,Office No.(32),Nay Pyi Taw,Myanmar. Myanmar Agricultural Statistics(2007-2008 to 2016-2017)[R]. Nay Pyi Taw,Central Statistical Organization of Myanmar,2018.

[16]齐师杰,张行南,夏达忠,等.嘉陵江流域土地利用/覆被变化特征及其驱动力分析[J].长江科学院院报,2013,30(1):1-7.

[17]段增强,张凤荣,孔祥斌.土地利用变化信息挖掘方法及其应用[J].农业工程学报,2005,21(12):60-66.

[18]王秀兰,包玉海.土地利用动态变化研究方法探讨[J].地理科学进展,1999,18(1):81-87.

[19]孔祥伦,李云龙,韩美,等.1986—2016年黄河三角洲土地利用/覆被变化及景观格局分析[J].西南林业大学学报(自然科学),2020,40(4):122-131.

[20]王兴敏,杨亚辉.基于GIS的商丘市土地利用时空变化分析[J].科技资讯,2021,19(5):97-100,107.

[21]烟贯发,杜柏利,张冬有,等.1980—2010年松花江流域土地利用的时空变化分析[J].哈尔滨师范大学自然科学学报,2019,35(4):86-93.

[22]丁文峰,李欣欣,岑奕.近10年丹江流域土地利用时空动态演变[J].长江科学院院报,2010,27(11):71-74.

[23]刘纪根,张平仓,柴仲平,等.云南元谋典型图幅土地利用动态变化研究[J].人民长江,2007,38(6):3-5.

[24]刘纪远.西藏自治区土地利用[M].北京:科学出版社,1992.

[25]赵辉.南方花岗岩地区红壤侵蚀与径流输沙规律研究:以湖南武水流域为例[D].北京:北京林业大学,2008.

[26]吴菊.鄱阳湖区土地利用景观格局变化与驱动力研究[D].南昌:江西师范大学,2008.

[27]朱会义,李秀彬.关于区域土地利用变化指数模型方法的讨论[J].地理学报,2003,58(5):643-650.

[28]孙嘉欣,何杰,余国良,等.基于RS和GIS的济南市长清区土地利用时空变化分析[J].农业科学研究,2018,39(3):44-50.

[29]张新长.土地利用动态变化的空间测算模型研究[J].地理信息世界,2004,2(6):14 - 20.

[30]张宗刻.基于RS与GIS的土地利用变化与新型城镇化关系研究:以广西百色市为例[J].农村经济与科技,2019,30(1):40-44.

[31]李威,陈杰,李璐,等.1980—2015年长江流域土地利用变化分析[J].人民长江,2020,51(2):49-57.

[32]曾志强.四川省土地利用/覆盖变化及景观格局脆弱性[D].成都:四川农业大学,2018.

[33]刘纪远.中国资源环境遥感宏观调查与动态研究[M].北京:中国科学技术出版社,1996.

Spatial-temporal Changes of Land Use in the Irrawaddy River Delta

Tong Xiaoxia1,2,Liu Xiang3,Hu Bo4

(1.Changjiang River Scientific Research Institute,Wuhan 430010,China;2. Center for Mountain Torrent and Geological Disaster Prevention Research,Ministry of Water Resources,Wuhan 430010,China;3. Water Conservancy and Hydropower Project Quality Supervision Station of Jianshi County,Enshi 445300,China;4. Lancang-Mekong Water Resources Cooperation Center,Wuhan 430010,China)

Abstract:Study on land use change is of great significance to the ecological security and sustainable utilization of land resources. The temporal and spatial changes of land use in the Irrawaddy Delta were examined by analyzing land use dynamic degree,land use degree and land use transfer matrix based on remote sensing image data of land use from 1990 to 2020. Results unveiled a gentle change of land use in the Irrawaddy Delta from 1990 to 2020. The change rates of different land use types varied greatly in different periods. The land utilization in the Irrawaddy Delta exceeded 97% in all periods. The comprehensive land use degree first increased and then declined. The results also revealed a significant mutual transformation process among different land use types. The research findings provide reference for planning land resource and optimizing agricultural production layout in the Irrawaddy Delta.

Key words:the Irrawaddy Delta;land use;spatial-temporal change analysis;transfer matrix